储层保护

- 格式:ppt

- 大小:3.40 MB

- 文档页数:55

浅析油层改造过程中的储层保护【摘要】油层改造是中高含水期油田增产稳产的主要途径之一。

如果在改造过程中所采取的措施不当或措施不到位,都会造成储层伤害和储层污染,达不到增产的目的,有时甚至降低产量。

因此在油层改造过程中,储层保护显得至关重要。

本文就酸化、压裂过程中造成的储层伤害,展开机理分析,并从工艺上提出了相应的储层保护措施,对油层改造有一定的理论指导作用。

【关键词】酸化压裂储层伤害渗透率储层保护储层受到伤害的主要标志就是储层渗透率的降低。

储层伤害一般是在钻井、完井、试油、注水、检泵、大修、措施作业等作业过程中,由于外来固相颗粒的侵入、出砂、细菌堵塞、工作滤液或注入水与储层不配伍造成粘土矿物膨胀,分散运移或产生化学沉淀,有机垢堵塞、乳化堵塞及各种腐蚀产物的堵塞,从而导致储集层近井壁带流体渗流能力的下降。

根据储层伤害主要影响因素,可将油水井储层伤害的主要原因归结为以下 6 种:微粒运移、水化膨胀、无机垢堵塞、有机垢堵塞、细菌堵塞以及外来固相颗粒堵塞。

1 储层伤害的恶果油层改造对储层造成的伤害可能产生的恶果主要有以下几个方面:(1)降低储层的产能及产量;(2)增加酸化、压裂、解堵、修井等井下作业的工作量,因而提高油气生产成本;(3)影响最终采收率,造成油气资源的损失和浪费;(4)地层损害是永久性的造成其它无法弥补的损失。

2 酸化压裂措施中的储层伤害的表现形式与形成机理在进行油层改造时,由于应力变化和大量压裂液进入储层,可能对储层造成一定的伤害。

如果这些伤害没有解除,在酸化压裂措施后油气井产能并未得到恢复或提高,相反,有的井却在措施后造成减产。

因此要尽力避免在措施中对储层造成伤害。

2.1 压裂措施对储层造成的伤害及形成机理压裂是油田目前挖潜、增产、增注的主要措施之一,每年的作业量不断增加,给油田的增产稳产提供了有力的保障。

压裂对储层造成的伤害主要表现在以下几个方面:(1)在对较低渗透率区块储层压裂过程中,流体通过岩心时,对岩心施加一定的围压,使其受到压缩,引起渗透率降低。

油田形成储层保护技术分析综述目录3. 1 油田损害的机理 (1)3. 2 储层保护的技术措施 (1)3.32 钻井液对油田储层的损害因素 (3)3. 1 油田损害的机理(1)地层损害通常是由于固体微粒的运移和堵塞,或者是由于化学反应和热动力因素,以及两者同时发生作用。

由于油田许多化学成分与油石油层相似,决定了其损害机理与油层及天燃石油层有相同之处。

油田在结构构造上与油石油层又有显著不同,所以在损害机理上又有其特殊性。

y微粒运移、粘土膨胀造成的储层损害膨胀微粒的运移、粘土膨胀是导致地层渗透率降低的最主要原因。

形成木身具有吸收液体和石油而产生膨胀的性质,同时会导致储层孔隙率和渗透率大幅度降低,且形成吸收液体并导致基质膨胀和渗透率降低的过程是近乎不可逆的。

(2)外来流体与储层岩石、储层流体不配伍所造成的损害。

钻进过程中属于这种损害类型的有①储层的水敏性损害。

当进入储层的外来液体(如泥浆)的矿化度与储层中的粘土矿物不配伍时,将会引起粘土矿物水化膨胀、分散及絮凝沉淀,导致储层渗透率降低。

②储层的碱敏性损害。

碱液进入储层,有利于粘土水化膨胀与分散,还可能与储层流体中的无机离子形成盐垢。

③无机垢、有机垢堵塞。

无机垢堵塞主要是由于外来流体与储层流体不配伍生成无机垢所造成的,有机垢一般以形成中的形成焦油沉淀而成,这些垢既可能形成于储层的孔隙、裂隙里,也可能沉积集输装置与管汇中,由此,除引起石油产量下降外,还是造成设备早期损坏的重要因素。

(3)水锁损害油田的裂隙是地层中流体流动的基木空间,总的来说这些天然裂隙内径很小,因此可将其看作是无数大小不等,形状各异,彼此曲折的毛细管,当外来流体侵入裂隙通道后,会将通道中原有的石油推向储层深部,并在石油水界而形成一个凹向水相的弯液而。

由于表而张力作用,任何弯液而都存在一附加压力,即毛细管压力。

如果储层的能量不足以克服这附加的毛细管压力,石油就不能将水段塞驱开而流向井筒,从而形成水锁损害,导致石油层渗透率下降。

本节主要内容

储层环境井筒环境

(储层流体、岩石、孔隙压力、温度等)(井筒流体、流体压力、温度)

钻完井作业导致储层原有系统平衡的破坏,地层流

固相侵入堵塞(含固相液基工作液、压裂残渣)工作液不配伍损害(水敏、盐敏、碱敏、酸敏)固井(P w >P p )

固井液

固井水泥浆

固井胶塞

压井液

钻井

(P w >P p 或P w <P p )

钻杆

套管泥浆

水泥环

本节主要内容

1.基本要求

工作液密度可调,满足不同孔隙压力储层井筒

工作液的组分与性能能满足保护储层的其它需

2.配伍性要求

盐敏性储层:控制工作液的矿化度在临界矿

,最好不用烧碱;

2.配伍性要求

2.润湿性要求

油藏岩石颗粒表面有亲油或亲水的特性,气藏岩石

免流体进入储层。

3.其他要求

☐减轻或避免固相颗粒对储层的损害

亲油岩石流体作用示意图

本节主要内容

地层

架桥粒子

孔隙性储层屏蔽暂堵示意图

P w P p 工作液混合流体(工作液、地层流体)

液体欠平衡钻完井示意图

纯气体雾化充气泡沫

气体钻井主要循环介质示意图。

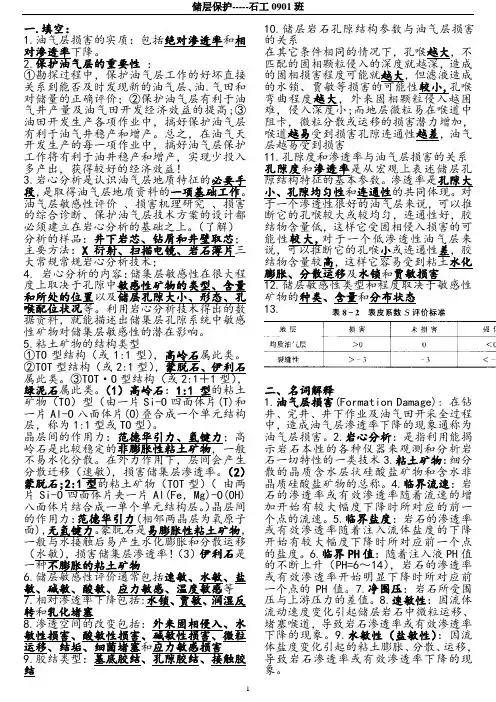

一.填空:1.油气层损害的实质:包括绝对渗透率和相对渗透率下降。

2.保护油气层的重要性:①勘探过程中,保护油气层工作的好坏直接关系到能否及时发现新的油气层、油.气田和对储量的正确评价;②保护油气层有利于油气井产量及油气田开发经济效益的提高;③油田开发生产各项作业中,搞好保护油气层有利于油气井稳产和增产。

总之,在油气天开发生产的每一项作业中,搞好油气层保护工作将有利于油井稳产和增产,实现少投入多产出,获得较好的经济效益!3.岩心分析是认识油气层地质特征的必要手段,是取得油气层地质资料的一项基础工作。

油气层敏感性评价、损害机理研究、损害的综合诊断、保护油气层技术方案的设计都必须建立在岩心分析的基础之上。

(了解)分析的样品:井下岩芯、钻屑和井壁取芯;主要方法:X衍射、扫描电镜、岩石薄片三大常规常规岩心分析技术;4.岩心分析的内容:储集层敏感性在很大程度上取决于孔隙中敏感性矿物的类型、含量和所处的位置以及储层孔隙大小、形态、孔喉配位状况等。

利用岩心分析技术得出的数据资料,就能描述出储集层孔隙系统中敏感性矿物对储集层敏感性的潜在影响。

5.粘土矿物的结构类型①TO型结构(或1:1型),高岭石属此类。

②TOT型结构(或2:1型),蒙脱石、伊利石属此类。

③TOT·O型结构(或2:1+1型),绿泥石属此类。

(1)高岭石:1:1型的粘土矿物(TO)型(由一片Si-O四面体片(T)和一片Al-O八面体片(O)叠合成一个单元结构层,称为1:1型或TO型)。

晶层间的作用力:范德华引力、氢键力;高岭石是比较稳定的非膨胀性粘土矿物,一般不易水化分散。

在外力作用下,层间会产生分散迁移(速敏),损害储集层渗透率。

(2)蒙脱石;2:1型的粘土矿物(TOT型)(由两片Si-O四面体片夹一片Al(Fe,Mg)-O(OH)八面体片结合成一单个单元结构层。

)晶层间的作用力:范德华引力(相邻两晶层为氧原子面),无氢键力。

蒙脱石是易膨胀性粘土矿物,一般与水接触后易产生水化膨胀和分散运移(水敏),损害储集层渗透率!(3)伊利石是一种不膨胀的粘土矿物6.储层敏感性评价通常包括速敏、水敏、盐敏、碱敏、酸敏、应力敏感、温度敏感等7.相对渗透率下降包括:水锁、贾敏、润湿反转和乳化堵塞8.渗透空间的改变包括:外来固相侵入、水敏性损害、酸敏性损害、碱敏性损害、微粒运移、结垢、细菌堵塞和应力敏感损害9.胶结类型:基底胶结、孔隙胶结、接触胶结10.储层岩石孔隙结构参数与油气层损害的关系在其它条件相同的情况下,孔喉越大,不匹配的固相颗粒侵入的深度就越深,造成的固相损害程度可能就越大,但滤液造成的水锁、贾敏等损害的可能性较小,孔喉弯曲程度越大,外来固相颗粒侵入越困难,侵入深度小;而地层微粒易在喉道中阻卡,微粒分散或运移的损害潜力增加,喉道越易受到损害孔隙连通性越差,油气层越易受到损害11.孔隙度和渗透率与油气层损害的关系孔隙度和渗透率是从宏观上表述储层孔隙结构特征的基本参数。

第十四章储层保护14.1 基本概念14.1.1 油气层损害的定义任何阻碍油气从井眼周围流入井底的现象称为储层损害(国际上通用“Formation Damage”)或污染。

在钻井、完井、井下作业及油气田开采全过程中,造成油气层渗透率下降的现象通称为油气层损害。

油气层损害的实质包括绝对渗透率下降和相对渗透率下降。

14.1.2 常用术语a.孔隙度(Φ):岩石储集流体的度量,其中可分为有效孔隙度和无效孔隙度,%。

b.渗透率(K)岩石允许流体通过的能力,其中可分为气体渗透率Ka、克氏渗透率K、∞油相渗透率Ko、水相渗透率Kw等等,单位:10~3μm2。

c.饱和度(S)岩石中某项流体所占的百分含量,可分为含油饱和度So、含水饱和度Sw等等,%。

d.渗透率恢复率(Ki/K)某相流体流过岩心后所引起的渗透率变化情况,%。

e.表皮系数(S)衡量井眼表皮污染程度的量纲,无因次;S>1时为受污染,S=0时为无污染,S<1时为改善;S值可通过试井直接测得,但试井测得的S值为总表皮系数,它不仅包括钻井液、完井液对井底附近油气层污染的真表皮系数,而且还包括井的不完善程度、井斜、非达西流、射孔等引起的拟表皮系数。

14.1.3 常用计算公式qμLa. 达西公式: K =×102AΔp式中:K─岩样渗透率,10-3μm2Δp─岩样两端压差,MPaμ─流体粘度,mPa·sL ─ 岩样长度,cmA ─ 岩样截面积,cm 2q ─ 液体流量,cm 3/s应用上述达西公式时有三个假设:1) 岩心为单一流体饱和及流动;2) 层流流动;3) 流体不与岩心发生物理化学作用。

b. 表皮系数(S)计算公式:K o R dS = [ ____ - 1] ln( _____ )K d R w式中:S -表皮系数,无因次K o 、K d -渗透率、污染区渗透率 10-3μm 2R d 、R w -污染区半径、井眼半径c. 产能比(PR)计算公式: d ew d d o we d R R R R K K R R Q Q PR ln ln ln +== 式中:PR -产能比Q - 油井未受损害的产量Q d -油井受损害后的产量K - 储层未受损透率K d -储层受损害后的渗透率R e -储层的泄油半径R w -油井井眼半径R d -储层被损害区域的半径14.2 储层损害原因和类型外来流体与油、气储层接触会带来不同程度的损害。

储层损害和保护技术的研究现状和发展趋势一、引言储层损害是指在油气开采过程中,由于地质、物理、化学等因素的影响,导致储层性质发生改变,从而影响油气的产出。

储层保护技术则是针对储层损害问题提出的解决方案,旨在保护储层,延长油气田的寿命。

本文将探讨当前储层损害和保护技术的研究现状和发展趋势。

二、储层损害分类1.地质因素:包括断层、褶皱、岩性变化等;2.物理因素:包括压力变化、温度变化等;3.化学因素:包括水溶液作用、酸蚀等。

三、常见的储层保护技术1.注水:通过向井口注入水来维持油气田内部压力平衡,防止压力过低导致油气无法产出;2.注聚合物:通过向井口注入聚合物来提高油气田内部黏度,防止流动速度过快导致产量下降;3.注气:通过向井口注入气体来维持油气田内部压力平衡,防止压力过低导致油气无法产出;4.注酸:通过向井口注入酸性溶液来溶解储层中的碳酸盐矿物,增加储层孔隙度和渗透率,提高油气产量。

四、当前研究现状1.储层损害预测技术:利用地震勘探、测井等技术对储层进行预测和评估,以便及时采取保护措施;2.储层改造技术:通过改变储层物理、化学性质,提高其渗透率和孔隙度,以增加油气产量;3.智能化技术:利用人工智能、大数据等技术对油气田进行监测和管理,及时发现并解决储层损害问题。

五、未来发展趋势1.深度开采技术:随着常规油气资源的逐渐枯竭,未来将会加大对深海、深部资源的开发和利用;2.新型保护技术:如利用生物技术改善储层环境,提高油气产量;3.绿色开发技术:如利用可再生能源、节能环保技术等,实现对油气田的可持续开发。

六、结论当前,储层损害和保护技术的研究已经取得了一定的进展,但仍存在一些问题和挑战。

未来,需要加强对新型技术的研究和应用,实现对油气田的可持续开发。

油气储层保护及改造读书报告——储层保护系统工程姓名:罗金贵专业:油气田开发工程储层保护系统工程摘要以系统科学理论为指导,探讨了储层损害的一般规律,揭示了储层保护技术系统的环境和结构特点。

明确了储层损害源是一个复杂的系统,而且储层损害作用过程也是一个系统,从而决定了储层损害的评价、诊断、预防、处理改造还是一个系统。

储层保护各项技术原则的制订和配套工艺的实施都应从系统工程角度出发,对技术进步、经济效益和环境保护要统筹考虑。

介绍了已形成的储层保护技术系列,并以川西裂缝性致密砂岩气层、吐哈低渗透砂岩多套油层和渤海高渗透疏松砂岩油层为例,说明了储层保护系统工程的成功应用。

讨论了储层保护理论研究和实践中存在的问题,指出思想观念、组织协调和工程运作等仍是制约保护技术实施和最终效果体现的重要因素,促进观念更新、加强技术培训仍任重而道远。

1 系统科学与系统工程理念的引入储层保护是近二三十年出现的新兴技术领域,是面临全球油价大幅度波动、油气勘探开发地质对象越来越复杂等严峻挑战的特殊形势下产生并发展起来的,因而具有强大的生命力。

储层保护得到深入研究和日益广泛的应用是石油工程与技术的科学化、系统化的重要标志。

它贯穿了钻井、完井、采油(气) 、增产改造、EOR等全过程,即从钻开油气层开始直至采出“最后一滴油气”结束,而且都以同一个油气藏为对象。

它以最大程度提高油气产量和最终采收率为基本目标,通过学科交叉渗透,突破了传统专业界限,并吸收当代学术新思想,而逐渐成长为新兴综合技术领域。

20 世纪70 年代后,系统哲学和系统科学体系逐渐完善、走向成熟,系统思想和系统方法论为自然科学、人文社会科学和工程技术领域注入了新思想,拓宽了研究者的视野。

同时,也深深地影响了石油地质和石油工程学科。

美国“石油工程师”杂志从1979年4月至1981年12月连载“完井和修井”系列文章共20 篇,包括从建井到生产的各个环节,论述以油井成功作业为目标的设计程序,或者油田开发及开采各阶段以实现最高产能为目标的设计程序,文章倡导了系统分析方法的应用。

油田注水开发是保持地层能量,提高油田采收率的有效手段,己为国内外广泛采用。

然而,注水过程中所引起的油层原有平衡被破坏,从而造成的多种油层问题也接踵而至,导致油井产量迅速递减,给生产造成了严重的被动局面。

因此,油气层保护技术在油气田的注水开发过程显得尤为的重要。

一、注水过程中储层损害机理大量的研究结果表明注水过程中或多或少的伴随着注入水对储层的伤害。

而注入水引起储层损害的主要原因是注入水与储层性质不配伍或配伍性不好、水质处理及注水工艺不当。

注入水引起储层损害主要有以下几个方面;(l)注入水与地层水不配伍导致的储层损害注入水与地层水不配伍导致的储层损害主要是结垢。

①注入水与地层水直接生成碳酸钙、硫酸钙和硫酸钡等沉淀;②水中硫化氢引起硫化亚铁沉淀;③注入水中溶解氧对金属腐蚀,使不溶解的铁氧化物发生沉淀;④水中二氧化碳引起Ca+,Fe2+,Ba2+,Sa+生成相应的碳酸盐沉淀。

(2)注入水与储层岩石矿物不配伍对地层的伤害①注入水矿化度过低引起储层中水敏性矿物的膨胀、分散与运移;②pH值变化引起的微粒脱落、分散和沉淀;③注入水与岩石润湿反转。

(3)注入条件变化产生的储层损害①流速的影响;低注入速度有利于细菌的生长和垢的形成;高注入速度将加剧腐蚀反应;高渗流速度加剧微粒的脱落、运移;②温度变化的影响;在注水过程中,随着地层温度下降,流体粘度上升、渗流阻力增加,岩石水润湿性减小,油润湿性上升,吸水能力下降;温度变化导致沉淀生成,温度上升有利于吸热沉淀生成,温度下降有利于放热沉淀生成;温度变化导致储层孔喉变温应力敏感,且温度的降低将导致蜡的析出,从而引起储层堵塞。

③压力变化的影响。

压力变化会导致储层岩石应力敏感和储层结构损害及沉淀的析出。

(4)不溶物造成地层堵塞①注入水中外来的机械杂质即悬浮物堵塞地层,机械杂质堵塞地层常表现为以下形式;射孔孔眼变窄;固相颗粒侵入地层在井壁形成泥饼;井底位置相对升高;射孔孔眼堵塞。

1.保护油气层的重要性;1)勘探过程中,保护油气层工作的好坏直接关系到能否及时发现新的油气层、油气田和对储量的正确评价。

2)保护油气层有利于油气井产量及油气田开发经济效益的提高。

3)油田开发生产各项作业中搞好保护油气层有利于油气井的稳产和增产。

2.保护油气层的特点:1)保护油气层技术是一项涉及多学科多专业多部门并贯穿整个油气生产过程中的系统工程2)具有很强的针对性3)保护油气层技术在研究方法上采用三个结合。

3.岩心分析的目的:1)全面认识油气层的岩石物理性质及岩石中敏感矿物的类型产状含量及分布特点。

2)确定油气层潜在的损害类型,程度及原因。

3)为各项作业中保护油气层工程方案设计提供依据和建议。

4.工作液对油气层的损害评价;1)工作液的静态损害评价2)工作液的动态损害评价。

5.保护油气层对钻井液的要求;1)钻井液密度可调满足不同压力油气层静平衡压力的需要。

2)钻井液中固相颗粒与油气层渗流流通道匹配。

3)钻井液必须与油气层岩石相同相配伍。

4)钻井液滤液组分必须与油气层中流体相配伍。

5)钻井液的组分与性能都能满足保护油气层的需要。

6.形成渗透率接近于零的薄屏蔽暂堵带的技术要点。

1)测定油气层孔喉分布曲线及孔喉的平均直径。

2)按1/2~1/3孔喉直径选择架桥粒子的颗粒尺寸,使其在钻井液中含量大于30%。

3)按颗粒直径小于选用架桥粒子选用充填粒子其加量大于1.5%。

7.射孔液的基本要求:1)保证与油气层岩石和流体相配伍防止射孔作业过程中和射孔后的后继作业的要求即应具有一定的密度具备压井的条件。

2)应具备有适当流变性得满足循环清洗炮眼的需要。

8.优质压井液必须具备的性能:1)与油气层岩石及流体的配伍。

2)密度可调节以便能平衡油气层压力。

3)在井下压力和温度下性能稳定。

4)滤失量小5)有一定的携带固相颗粒的能力9.采油过程中的保护油气层技术措施;1)生产压差及采油速率的确定2)保持油气层压力开采3)对不同的油气层采用不同的预防损害措施。

储层保护技术课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握储层保护技术的基本概念、原理和方法,培养学生分析和解决储层保护技术问题的能力。

1.掌握储层保护技术的定义、分类和应用;2.了解储层保护技术的发展历程和现状;3.熟悉储层保护技术的基本原理和关键技术。

4.能够运用储层保护技术的基本原理分析储层保护问题;5.能够运用储层保护技术的基本方法解决储层保护问题;6.能够运用储层保护技术的先进技术进行储层保护设计。

情感态度价值观目标:1.培养学生对储层保护技术的兴趣和热情;2.培养学生对储层保护技术重要性的认识;3.培养学生对储层保护技术发展的关注和责任感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括储层保护技术的基本概念、原理和方法。

1.储层保护技术的定义、分类和应用;2.储层保护技术的发展历程和现状;3.储层保护技术的基本原理和关键技术;4.储层保护技术的方法和步骤;5.储层保护技术的先进技术和未来发展趋势。

三、教学方法为了实现本课程的教学目标,我们将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握储层保护技术的基本概念、原理和方法;2.讨论法:通过学生的讨论,培养学生的思考能力和解决问题的能力;3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生更好地理解和运用储层保护技术;4.实验法:通过实验操作,使学生掌握储层保护技术的实验方法和技巧。

四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用合适的教材,为学生提供系统的学习材料;2.参考书:提供相关的参考书籍,为学生提供更多的学习资源;3.多媒体资料:制作多媒体课件,为学生提供直观的学习体验;4.实验设备:准备实验设备,为学生提供实践操作的机会。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试等,以全面客观地评估学生的学习成果。

1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与度、提问和讨论,评估学生的学习态度和理解能力;2.作业:布置适量的作业,评估学生对课程内容的掌握程度和应用能力;3.考试:进行期中和期末考试,全面测试学生的知识掌握和运用能力。