贝塔朗菲理论

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:3

系统论起源发展系统思想源远流长,但作为⼀门科学的系统论,⼈们公认是美籍奥地利⼈、理论⽣物学家L.V.贝塔朗菲(L.Von.Bertalanffy)创⽴的。

他在1932年提出“开放系统理论”,提出了系统论的思想。

1937年提出了⼀般系统论原理,奠定了这门科学的理论基础。

但是他的论⽂《关于⼀般系统论》,到1945年才公开发表,他的理论到1948年在美国再次讲授“⼀般系统论”时,才得到学术界的重视。

确⽴这门科学学术地位的是1968年贝塔朗菲发表的专著:《⼀般系统理论:基础、发展和应⽤》,该书被公认为是这门学科的代表作。

贝塔朗菲临终前发表了《⼀般系统论的历史与现状》⼀⽂,探讨系统研究的未来发展。

此外,它还与拉维奥莱特合写了《⼈的系统观》⼀书。

系统论认为,整体性、关联性,等级结构性、动态平衡性、时序性等是所有系统的共同的基本特征。

这些既是系统所具有的基本思想观点,⽽且它也是系统⽅法的基本原则,表现了系统论不仅是反映客观规律的科学理论,具有科学⽅法论的含义,这正是系统论这门科学的特点。

贝塔朗菲对此曾作过说明,英语System Approach直译为系统⽅法,也可译成系统论,因为它既可代表概念、观点、模型,⼜可表⽰数学⽅法。

他说,我们故意⽤Approach这样⼀个不太严格的词,正好表明这门学科的性质特点。

随着世界复杂性的发现。

在科学研究中兴起了建⽴复杂性科学的热潮。

贝塔朗菲指出,现代技术和社会已变得⼗分复杂,传统的⽅法不再适⽤,“我们被迫在⼀切知识领域中运⽤整体或系统概念来处理复杂性问题”。

普利⾼津断⾔,现代科学在⼀切⽅⾯,⼀切层次上都遇到复杂性,必须“结束现实世界简单性”这⼀传统信念,要把复杂性当作复杂性来处理,建⽴复杂性科学。

正是在这种背景下,出现了⼀系列以探索复杂性为⼰任的学科,我们可统称为系统科学。

系统科学的发展可分为两个阶段:第⼀阶段以⼆战前后控制论、信息论和⼀般系统论等的出现为标志,主要着眼于他组织系统的分析;第⼆阶段以耗散结构论、协同论、超循环论等为标志,主要着眼于⾃组织系统的研究。

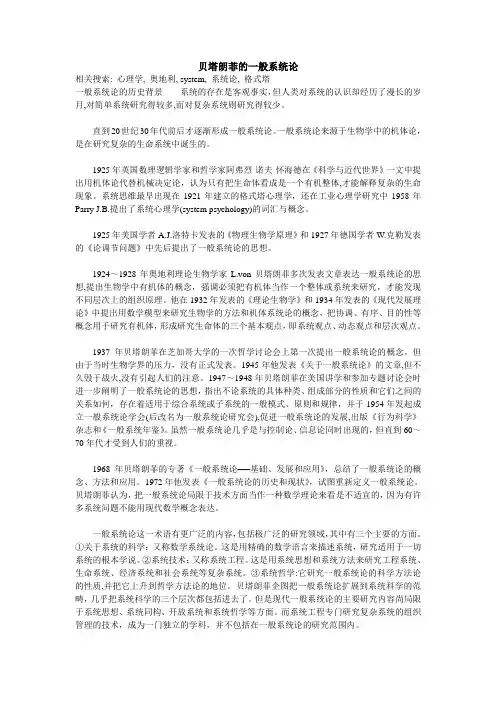

贝塔朗菲:人文系统理论的先驱者路·冯·贝塔朗菲(Ludwig V on Bertalanffy,1901-1972),20世纪杰出的思想家之一。

他从生物学领域出发,涉猎医学、心理学、行为科学、历史学、哲学等诸多学科,以其渊博的知识、浓厚的人文科学修养,创立了本世纪具有深远意义的一般系统论,使他的名字永久地与系统理论联系在一起。

1972年,法国科学家委员会曾提名他为诺贝尔奖候选人,但是在诺贝尔奖评选委员会讨论这个提名之前,贝塔朗菲不幸辞世。

提起贝塔朗菲及其一般系统论,令人想起前几年国内的系统理论评价热,但热过之后很快就趋于沉寂。

这是因为,一方面当我们以功利性的标准去要求系统理论时,往往会觉得它过于抽象而无法导致具体应用;另方面,我们对一般系统论本身的介绍又确实流于空泛,这就使得它常常成为介绍20世纪科学新思维的开场白,过后即退出舞台。

现在当我们回过头来,追寻系统思想的源头,在其创始人贝塔朗菲那里,我们才发现,一般系统论其实蕴涵有丰富的人文性和哲学意义。

所谓人文主义,是指把人类的价值放在技术、商业、政治价值之上,强调个人的尊严及其人是最终目的的思想。

贝塔朗菲的一般系统论,自始至终贯穿了这一思想,他的着述中强烈地表现出对人类本质的理解,对当代科学技术的反思,对价值判断的思索及对人类未来的关注,总而言之,是一种对人的终极关怀。

正是在这一点上,贝塔朗菲使自己与系统工程学派分开,因为后者关注的是技术处理问题,而他探究的是系统运动中所表现出的人文价值,这不是一个能用功利性标准去衡量的问题。

但是,当一般系统论传入中国时,我们忽视的正是这一层次上的人文价值,而在有用与无用之间对它进行取舍,当然它只能在现实的标准面前退却了。

本文通过对贝塔朗菲学术生平的介绍,以期读者对作为思想家的贝塔朗菲本人及其一般系统论有一个比较全面和更深刻一些的认识,或可以此弥补国内系统运动研究现状的某些不足。

一、颠沛流离的学者生涯1901年9月19日,正当20世纪拉开序幕之时,贝塔朗菲降生在维也纳一个古老而又赫赫有名的家族之中,其家族史可溯源到几个世纪以前,也许正是他那古老的家族,孕育了他日后对历史学的浓厚兴趣。

系统理论一、系统理论的历史社会工作的系统理论是一般系统理论在社会工作领域的应用。

1971年贝塔朗菲提出一般系统理论,认为生命有机体都是一个完整的系统,各个系统都是一个更大的系统的子系统。

这个源自生物学的理论被用来分析社会生活,把社会生活也看作是一个系统。

系统理论的核心观点在于它以整体的视角来看待人和社会,而不是将人和社会分割开来。

在系统论看来,系统在动态的变化过程中维持稳定和平衡,系统内部的子系统之间不是简单的线性联系,而是存在着多元互动或互为因果的循环关系。

系统及子系统与外界的关系是一种积极的互动关系,系统具有主动调适和适应的能力,而不是消极地接受和顺应。

社会工作对系统理论的应用始于美国人赫恩早期提出的全人或全貌的概念。

20世纪70年代,高德斯坦提出统合取向的社会工作实务。

平卡斯和米纳罕以系统的观点介绍整合的社会工作实务模式和方法,被看作是系统理论在社会工作领域的正式运用。

系统取向的社会工作理论的提出恰逢社会工作专业组织出现合并趋势之时,同时社会工作专业方法更加专精化。

在这种情形下,系统理论为社会工作实务与理论的发展提供了一个新的概念框架和服务框架。

二、系统理论的主要观点(一)结构结构是指个人所面对并能够认知的外在环境,包括微观、中观和宏观三个层面。

微观环境是指个人日常生活于其中,可以直接与其互动,并对个人的行为模式产生重要影响的社会和物质环境。

中观环境是指居于微观环境和宏观环境之间的,一般包括志愿组织、正式组织、社会福利机构、医院、工作场所、工会等组织。

宏观环境是指一个人生长于其中的整个文化系统,诸如语言、住宅、科技、习俗、法律、规章制度等。

平卡斯和米纳罕则将人们生活于其中的社会环境分成三类,即非正式的或原生的系统(如家庭)、正式系统(如社区)、社会系统(如学校等)。

从系统理论的观点来看,人都生活在系统之中,但是一个人能否与所生活的系统形成积极的互动关系,则直接决定着一个人的生活状态。

一个人如果与其所生活的环境之间没能建立良好的联系,就不能有效地利用生活环境中存在的资源。

贝塔朗菲的一般系统论相关搜索: 心理学, 奥地利, system, 系统论, 格式塔一般系统论的历史背景系统的存在是客观事实,但人类对系统的认识却经历了漫长的岁月,对简单系统研究得较多,而对复杂系统则研究得较少。

直到20世纪30年代前后才逐渐形成一般系统论。

一般系统论来源于生物学中的机体论,是在研究复杂的生命系统中诞生的。

1925年英国数理逻辑学家和哲学家阿弗烈·诺夫·怀海德在《科学与近代世界》一文中提出用机体论代替机械决定论,认为只有把生命体看成是一个有机整体,才能解释复杂的生命现象。

系统思维最早出现在1921年建立的格式塔心理学,还在工业心理学研究中1958年Parry J.B.提出了系统心理学(system psychology)的词汇与概念。

1925年美国学者A.J.洛特卡发表的《物理生物学原理》和1927年德国学者W.克勒发表的《论调节问题》中先后提出了一般系统论的思想。

1924~1928年奥地利理论生物学家L.von贝塔朗菲多次发表文章表达一般系统论的思想,提出生物学中有机体的概念,强调必须把有机体当作一个整体或系统来研究,才能发现不同层次上的组织原理。

他在1932年发表的《理论生物学》和1934年发表的《现代发展理论》中提出用数学模型来研究生物学的方法和机体系统论的概念,把协调、有序、目的性等概念用于研究有机体,形成研究生命体的三个基本观点,即系统观点、动态观点和层次观点。

1937年贝塔朗菲在芝加哥大学的一次哲学讨论会上第一次提出一般系统论的概念。

但由于当时生物学界的压力,没有正式发表。

1945年他发表《关于一般系统论》的文章,但不久毁于战火,没有引起人们的注意。

1947~1948年贝塔朗菲在美国讲学和参加专题讨论会时进一步阐明了一般系统论的思想,指出不论系统的具体种类、组成部分的性质和它们之间的关系如何,存在着适用于综合系统或子系统的一般模式、原则和规律,并于1954年发起成立一般系统论学会(后改名为一般系统论研究会),促进一般系统论的发展,出版《行为科学》杂志和《一般系统年鉴》。

护理学的相关理论系统论系统作为一种科学术语、一种理论,源于美籍奥地利生物学家贝塔朗菲(Bertalanffy)。

1937年,他第一次提出了“一般系统论”的概念。

1968年,他发表了《一般系统论——基础、发展与应用》,为系统科学提供了纲领性的理论指导。

一、概念(一)系统的概念与分类1.概念:若干相互联系、相互作用的要素所组成的具有一定功能的有机整体。

2.分类(二)系统论的概念系统论是研究自然、社会、人类思维领域及其他各种系统、系统原理、系统联系和发展规律的学科。

它主要解释了事物整体及其组成部分间的关系,以及这些组成部分在整体中的相互联系、相互作用和相互制约的关系。

根据系统论的观点,护理的服务对象——人,是一个系统,由生理、心理、社会、精神、文化等部分组成,同时人又是自然和社会环境中的一部分。

(三)一般系统论的概念一般系统论是关于次系统与超系统的学说,指出一个系统是由许多相互关联、相互作用的要素组成的整体,每个要素都具有其独特的功能,系统本身具有整体功能,且几个系统可联合成更大系统,系统是按复杂程度的层次排列组织的。

二、系统的基本属性(一)整体性系统的整体性主要表现为系统的整体功能大于系统各要素功能的总和。

系统的整体功能建立在系统要素功能基础之上,要增强系统的整体功效,就要提高每个要素的素质,充分发挥每个要素的作用;同时对系统中各要素的结合以及要素、整体、环境间的相互作用,保持合理和优化。

(二)相关性系统的相关性是指系统各要素之间是相互联系、相互制约的,其中任何一个要素发生了功能或作用的变化,都要引起其他各要素乃至于整体系统功能或作用的相应变化。

各要素与整体系统间也是相互联系和影响的,各要素的变化都将影响整体功能的发挥。

(三)动态性动态性是指系统随时间的变化而变化,系统的运动、发展与变化过程是动态性的具体反映。

如系统为了生存与发展,需要不断调整自己的内部结构,并不断与环境进行互动。

(四)目的性任何系统都有自身特定的目的。

贝塔朗菲的一般系统论相关搜索: 心理学, 奥地利, system, 系统论, 格式塔一般系统论的历史背景系统的存在是客观事实,但人类对系统的认识却经历了漫长的岁月,对简单系统研究得较多,而对复杂系统则研究得较少。

直到20世纪30年代前后才逐渐形成一般系统论。

一般系统论来源于生物学中的机体论,是在研究复杂的生命系统中诞生的。

1925年英国数理逻辑学家和哲学家阿弗烈·诺夫·怀海德在《科学与近代世界》一文中提出用机体论代替机械决定论,认为只有把生命体看成是一个有机整体,才能解释复杂的生命现象。

系统思维最早出现在1921年建立的格式塔心理学,还在工业心理学研究中1958年Parry J.B.提出了系统心理学(system psychology)的词汇与概念。

1925年美国学者A.J.洛特卡发表的《物理生物学原理》和1927年德国学者W.克勒发表的《论调节问题》中先后提出了一般系统论的思想。

1924~1928年奥地利理论生物学家L.von贝塔朗菲多次发表文章表达一般系统论的思想,提出生物学中有机体的概念,强调必须把有机体当作一个整体或系统来研究,才能发现不同层次上的组织原理。

他在1932年发表的《理论生物学》和1934年发表的《现代发展理论》中提出用数学模型来研究生物学的方法和机体系统论的概念,把协调、有序、目的性等概念用于研究有机体,形成研究生命体的三个基本观点,即系统观点、动态观点和层次观点。

1937年贝塔朗菲在芝加哥大学的一次哲学讨论会上第一次提出一般系统论的概念。

但由于当时生物学界的压力,没有正式发表。

1945年他发表《关于一般系统论》的文章,但不久毁于战火,没有引起人们的注意。

1947~1948年贝塔朗菲在美国讲学和参加专题讨论会时进一步阐明了一般系统论的思想,指出不论系统的具体种类、组成部分的性质和它们之间的关系如何,存在着适用于综合系统或子系统的一般模式、原则和规律,并于1954年发起成立一般系统论学会(后改名为一般系统论研究会),促进一般系统论的发展,出版《行为科学》杂志和《一般系统年鉴》。

贝塔朗菲的系统论

贝塔朗菲的系统论认为,一个系统是由相互作用的部件组成的整体。

这些部件可能是物质实体、概念或过程,它们彼此相互影响并协同工作,以完成特定的功能或达成特定的目标。

系统论还包括研究系统的行为、结构、聚合和分解,以及系统与其环境之间的相互作用。

系统论可以用来研究从纳米技术到全球经济的各种系统。

贝塔隆菲强调,系统论的核心思想是整体性和耦合性。

整体性指整个系统的行为和性质与其组成部分的特征和行为有关,而耦合性指不同部分之间的相互作用。

因此,系统论是一种“整体-部分”思考方式,可以帮助我们更好地理解和处理复杂的事物。

实际上,系统论已被广泛应用于许多领域,包括管理、工程、社会学、心理学、生物学、物理学等等。

它不仅帮助我们更好地理解事物的复杂性,还能帮助我们做出更优质的决策,并改善我们的生活和工作。

总之,贝塔隆菲的系统论是一种有益的思考框架,可以帮助我们更好地理解和应对复杂性。

它强调整体性和耦合性,并适用于各种领域和应用。

贝塔朗菲的一般系统论相关搜索: 心理学, 奥地利, system, 系统论, 格式塔一般系统论的历史背景 系统的存在是客观事实,但人类对系统的认识却经历了漫长的岁月,对简单系统研究得较多,而对复杂系统则研究得较少。

直到20世纪30年代前后才逐渐形成一般系统论。

一般系统论来源于生物学中的机体论,是在研究复杂的生命系统中诞生的。

1925年英国数理逻辑学家和哲学家阿弗烈·诺夫·怀海德在《科学与近代世界》一文中提出用机体论代替机械决定论,认为只有把生命体看成是一个有机整体,才能解释复杂的生命现象。

系统思维最早出现在1921年建立的格式塔心理学,还在工业心理学研究中1958年Parry J.B.提出了系统心理学(system psychology)的词汇与概念。

1925年美国学者A.J.洛特卡发表的《物理生物学原理》和1927年德国学者W.克勒发表的《论调节问题》中先后提出了一般系统论的思想。

1924~1928年奥地利理论生物学家L.von贝塔朗菲多次发表文章表达一般系统论的思想,提出生物学中有机体的概念,强调必须把有机体当作一个整体或系统来研究,才能发现不同层次上的组织原理。

他在1932年发表的《理论生物学》和1934年发表的《现代发展理论》中提出用数学模型来研究生物学的方法和机体系统论的概念,把协调、有序、目的性等概念用于研究有机体,形成研究生命体的三个基本观点,即系统观点、动态观点和层次观点。

1937年贝塔朗菲在芝加哥大学的一次哲学讨论会上第一次提出一般系统论的概念。

但由于当时生物学界的压力,没有正式发表。

1945年他发表《关于一般系统论》的文章,但不久毁于战火,没有引起人们的注意。

1947~1948年贝塔朗菲在美国讲学和参加专题讨论会时进一步阐明了一般系统论的思想,指出不论系统的具体种类、组成部分的性质和它们之间的关系如何,存在着适用于综合系统或子系统的一般模式、原则和规律,并于1954年发起成立一般系统论学会(后改名为一般系统论研究会),促进一般系统论的发展,出版《行为科学》杂志和《一般系统年鉴》。

贝塔朗菲:人文系统理论的先驱者路·冯·贝塔朗菲(Ludwig V on Bertalanffy,1901-1972),20世纪杰出的思想家之一。

他从生物学领域出发,涉猎医学、心理学、行为科学、历史学、哲学等诸多学科,以其渊博的知识、浓厚的人文科学修养,创立了本世纪具有深远意义的一般系统论,使他的名字永久地与系统理论联系在一起。

1972年,法国科学家委员会曾提名他为诺贝尔奖候选人,但是在诺贝尔奖评选委员会讨论这个提名之前,贝塔朗菲不幸辞世。

提起贝塔朗菲及其一般系统论,令人想起前几年国内的系统理论评价热,但热过之后很快就趋于沉寂。

这是因为,一方面当我们以功利性的标准去要求系统理论时,往往会觉得它过于抽象而无法导致具体应用;另方面,我们对一般系统论本身的介绍又确实流于空泛,这就使得它常常成为介绍20世纪科学新思维的开场白,过后即退出舞台。

现在当我们回过头来,追寻系统思想的源头,在其创始人贝塔朗菲那里,我们才发现,一般系统论其实蕴涵有丰富的人文性和哲学意义。

所谓人文主义,是指把人类的价值放在技术、商业、政治价值之上,强调个人的尊严及其人是最终目的的思想。

贝塔朗菲的一般系统论,自始至终贯穿了这一思想,他的着述中强烈地表现出对人类本质的理解,对当代科学技术的反思,对价值判断的思索及对人类未来的关注,总而言之,是一种对人的终极关怀。

正是在这一点上,贝塔朗菲使自己与系统工程学派分开,因为后者关注的是技术处理问题,而他探究的是系统运动中所表现出的人文价值,这不是一个能用功利性标准去衡量的问题。

但是,当一般系统论传入中国时,我们忽视的正是这一层次上的人文价值,而在有用与无用之间对它进行取舍,当然它只能在现实的标准面前退却了。

本文通过对贝塔朗菲学术生平的介绍,以期读者对作为思想家的贝塔朗菲本人及其一般系统论有一个比较全面和更深刻一些的认识,或可以此弥补国内系统运动研究现状的某些不足。

一、颠沛流离的学者生涯1901年9月19日,正当20世纪拉开序幕之时,贝塔朗菲降生在维也纳一个古老而又赫赫有名的家族之中,其家族史可溯源到几个世纪以前,也许正是他那古老的家族,孕育了他日后对历史学的浓厚兴趣。

社会工作常用的26种理论一、马斯洛需求层次理论 (1)二、社会学习理论 (1)三、舒茨的人际需要理论 (3)四、镜中我理论 (3)五、贝塔朗菲的一般系统论 (4)六、埃里克森人格发展八阶段理论 (6)七、九型人格理论 (7)八、社会损害理论和社会重建理论 (8)九、社会支持网络 (9)十、优势视角理论 (12)十一、弗洛伊德人格结构理论 (20)十二、生态系统理论 (22)十三、社会化理论 (26)十四、活动理论 (29)十五、弗洛伊德性本能理论 (30)十六、心理防御机制理论 (32)十七、社会系统理论 (35)十八、场地理论 (36)十九、社会交换理论 (37)二十、社会互动理论 (39)二十一、互动小组模式理论 (39)二十二、人际互动理论 (40)二十三、心理社会理论 (40)二十四、发展理论 (44)二十五、人本主义学习理论 (45)二十六、家庭沟通理论 (48)一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

系统论(system theory)一、概述系统论(system theory)的创始人是美籍奥地利生物学家贝塔朗菲,他在1945 年发表了《关于一般系统论》的论文,宣告了系统论的诞生。

系统论的诞生,标志着贝塔朗菲把研究对象从特定的生物领域的机体系统,扩展到一般系统。

一般系统论是通过对各种不同系统的模式、原理和规律进行科学理论研究的新科学。

贝塔朗菲在回顾系统论的历史时指出:“存在着适用于一般系统或子系统的模式、原理和规律,而不论其具体种类、组成部分的性质如何,我们提出一门称为系统论的新科学,这是逻辑和数学的领域,它的任务乃是确定适用于各种系统的一般原则。

”贝塔朗菲把一般系统论的研究内容概括为关于系统的科学、数学系统论、系统技术、系统哲学等。

由于以往对系统的研究属于哲学观念的范围,未能成为科学,因而贝塔朗菲在创立一般系统论时强调它的科学性,指出一般系统论属于逻辑学和数学的领域,它的任务是确立适用于“系统”的一般原则。

贝塔朗菲一生对系统论的研究和贡献,主要包括机体系统理论、开放系统理论和动态系统理论三个方面。

比利时著名学者I.普利高津发现一切事物都是与外界环境不断交换物质和能量的开放系统,这种开放系统在远离平衡态的情况下,由于非线性的复杂因素而出现涨落,当发生某些特殊事物耦合,达到一定的阈值时,会突然出现以新的方式组织起来的现象,产生新的质变。

从原来混沌无序的混乱状态,转变为在时空上或功能上的有序状态。

普利高津把这种关于在远离平衡态情况下所形成的新的、稳定的有序结构的理论命名为“耗散结构理论”,并于1969年首次提出耗散结构理论的论文《结构、耗散和生命》。

他不仅发展了经典热力学与统计物理学,而且还推进了理论生物学,为贝塔朗菲的“一般系统论”的有序结构稳定性提供了严密的理论根据。

1973年以后,联邦德国的赫尔曼•哈肯发现了不同系统之间共同存在着同一系统的要素之间的协同现象而创立了协同论(Synergetics),他的发现已超出非平衡统计物理学的研究而有更普遍的意义。

关于贝塔朗菲思想的看法09公管吴晓威090107033一、如果最适合就能生存,那么我们今天仍有可能是微生物。

看到这句话,想起了以前看过的一个央视纪录片,好像是《人与自然》栏目,当时正在播放关于非洲群狮猎食的节目,情景记忆犹新:几只彪悍的母狮在一头气势非凡的雄狮带领下,三番五次地对一群野牛发动进攻。

从狮子们杀气腾腾的眼光和张牙舞爪的形态中可以看到,为生存而战是怎样的一派景象。

一阵“狂追烂轰”之后,狮子们有些元气大伤,于是它们调整了战略,在多次进攻中发现了一头较为年老的野牛,而且还是牛群中的头领。

这下,狮群就不依不饶地专攻那位“领导者”。

期间,老野牛奋力反击,其他的几头野牛也相继出来助战,营救老野牛。

几个回合下来,狮子被击退了。

老野牛回到牛群中,显得十分狼狈,还没等喘过气来,一场阴谋降临了。

牛群中一头觊觎老野牛地位已久的青壮野牛突然向它进攻,用尖利的牛角连番几次撞向老野牛,它筋疲力尽,跪倒在地。

这时,机敏的师群趁机迅速扑过来,将老野牛咬死,一顿美餐就在紧锣密鼓般的气氛中开始了。

牛群看着眼前的场景,只是悻悻地抬了几下头,然后跟着新一届“领导人”,继续向草原的前方走去。

可能有些画面会使我们触目惊心,不敢相信,也不愿看到这样的悲剧无止境地重复。

老野牛的死就是一个典型的例子,因生存而引发的杀戮,不仅仅发生在自己与异类敌人之中,有时也发生在同类伙伴之中。

所以我觉得适合并没有一个永恒的标准,最适合也只是一个阶段性的概念,一旦时过境迁,斗转星移,最适合也就没了意义。

贝塔朗菲说如果最适合就能生存,那么我们今天仍有可能是微生物,我的理解是最适合只是能生存的一个必要条件,在这个条件下还必须有“恃强凌弱”“弱肉强食”“就近杀戮”的存在,也就是竞争的存在。

就像自然中的野牛一样,首领在牛群中的地位永远不会有最适合的,因为“竞争”,异类的竞争,同类的竞争,与自然界的竞争......所以对这句话我的理解是我们今天不是微生物,不因为我们是最适合的,而是因为我们一直在竞争,宗教、民族、文化、大自然,各种竞争使我们一直处在追求最适合的状态中,而这种竞争在贝塔朗菲眼里就是系统结构有机调整的一种具体方式,通过这种方式我们不断的实现着进化,生理上、心理上、技术上、制度上等等不断向前进化而发展着,因而我们不是微生物,我们始终在追求最适合的状态中生存着。

读贝塔朗菲及一般系统理论有感

路·冯·贝塔朗菲(1901-1972) 20世纪杰出的思想家之一。

以其渊博的知识、浓厚的人文科学修养,创立了本世纪具有深远意义的一般系统论,使他的名字永久地与系统理论联系在一起。

都说父母是孩子的第一任老师,我认为贝氏的成功与他的父母对他的教育离不开,他成长于一个学术氛围浓厚的家庭,环境造就人。

其次与他自身广泛的兴趣爱好有紧密关系,他从生物学领域出发,涉猎医学、心理学、行为科学、历史学、哲学等诸多学科。

多学科的知识储备使他对事物有一个系统综合的认识,这为他以后提出一般系统理论奠定了良好的基础。

对于贝塔朗菲的生平就不一一做介绍,但对他一生的学者生涯我想可以用“颠沛流离”来概括。

从一个学术氛围浓厚的家庭再到一个战乱的年代,他的后半生是颠簸的,但也许又可以说是环境造就了他。

贝氏一生最伟大的就是提出一般系统理论,当然这期间是曲折的。

对于一般系统理论,今天的学者有着各自不同的见解,在学术上还未达到一致意见,通过资料可以看到对于贝塔朗菲及一般系统理论早在20世纪90年代初中国学术界对其就做出多种评价,只是由于种种原因后来又趋于沉寂。

所以,本文也是通过所查阅的资料做出个人理解。

阅读资料的时候突然觉得人总是需要老师来引导的,尽管是大学生,但如果没有老师的介绍我想我今后还是不会了解到一般系统理论的。

通过对贝塔朗菲生平的了解觉得贝氏是一个敢于大胆提出疑问、反对权威的具有自身独特思想与见解的学者。

这从他对石里克的态度就可以看出,一方面他一生都敬重仰慕石里克,但这并不妨碍他对石里克所代表的哲学观点的反驳。

再者他勇于反对当时生物学中机械论的思想,强调生物学中有机体概念,主张把有机体当作一个整体来考虑。

我想贝塔朗菲创新的思维与独特的见解成为他以后理论创立的良好条件之一。

贝塔朗菲的“一般系统论”的内容是丰富的,本文主要对其中主要几个重要内容进行分析。

1932年贝塔朗菲在《理论生物学》第一卷中首次提出“开放系统”,对于他在里面写到的“生命的形式不是存在着而是发生着,它们是通过有机体同时又是组成有机体的物质和能量的永恒流动的表现形式”我是这样理解的:如果生命是存在着的,它终有一天会结束,此“结束”不是单个人单个

个体生命的结束,如果说是单个个体的话总会有结束的那天,所以是整个具有生命的有机体生物系统的结束;而如果生命是发生着的那所有生命都将永恒流动不会结束,也就是从古至今整个生物系统的发生,不同的生命体以不同的有机构成而延续。

也就是贝塔朗菲首次描述的“开放系统通过持续地与环境交换物质与能量从而维持其动态存在,新陈代谢就是这样一种过程。

”我想这里的新陈代谢可以说是指代生命的发生。

有机论即系统的整体性。

贝氏反对机械论提倡有机论,认为系统是各个要素的集合,每一个有机体都是一个系统。

作为一个整体具有各要素所没有的新的性质和功能。

因此,整体性又可表述为“系统整体功能大于部分功能之和”。

系统内要素间的相互联系、相互作用形成了一定的结构,才使系统具有整体性。

整体性概念是系统的核心。

对这个理论我想用1+1>2来概括。

无论何系统何事物都是由各个要素或各个部分组合而成的,每个要素每个部分各有其功能与特点,单单独立这些部分的话也许会有各自的表现,但如果将它们联系起来,发挥各自功能则会有更伟大的收获甚至意想不到的结果。

正如人的每一个器官,各个器官完好的组合在一起则一个人可以健康的存活;但如果将各个器官分开来则一个人将灭亡。

在一些理论里我们可以看到贝氏在阐述过程中提到的一些很经典的话。

一“有机体并不是被动地对刺激做出反应,而是一个在本质上能自主活动的系统”,我认为有机体是有灵性的,而整个生态环境里的有机体我认为有其各自的感受与感知,本能上不仅会对外界的刺激做出反应,即使是平和的环境、安稳的状态,我认为在有机体内也有其感受。

所以,当我们在与别人相处时,无论是亲戚、朋友、同事或同学,我们所做之事,所说之话别人都会有某种心理感受,或好或坏,或表现出来或隐藏在内心深处。

亲密的人会指出你的错误,生疏的人可能就隐藏在心里从而在内心对我们做出不好的评价或留下不好的印象。

因此,我们应恰当处理人类各个领域的关系。

二“如果最适合就能生存,那么我们今天仍有可能是微生物”,假设最适合就能生存,那么我们今天就可以以任何形式或生活方法、生活习惯生存下来,只要适应得了环境,所以人类则不一定以人的状态生活在这个世界上,将有可能是各种包括微生物在内的生物。

三“除了物理技术的威胁之外,心理技术的威胁通常被忽略了,也许比原子弹的存在更危险的是导致人性堕

落的心理技术”。

我最赞同的莫过于这句,在日常生活中我真切的感受到心理因素的变化对个人的影响。

这令我想起科学家曾做过的某个实验:即将2个身体健康、精神状态良好的人分为两组,某医生对甲和乙进行同样的简单的望闻问切,然后对甲“你的身体很好”而对乙说“你的生命只剩一个多月了”,再过一个星期后医生同样仍做同样的检查,而后对甲做了肯定的点头动作,对乙则无奈的叹气了一声,如此反复,一个月后医生与科学家发现:甲仍健康完好,乙已经接近死亡状态。

这就是心理因素导致的,一个人的心理力量真的比原子弹还强烈。

再者是接近生活中我们常见的例子:假设某人身上今天有某处缺陷,但实际上别人并不容易发现,而因为当事人自己心理清楚,所以一旦走在路上就会觉得所有人都在看着自己。

这种种例子都是我们心理因素在捣鬼。

但反过来说,心理因素会给人们带来不好的影响,但也可以给我们带来有利效果,我们应该正确看待事物,对自己有一个好的心理暗示,而不是让心理力量摧毁我们。

除了在生物学上的贡献之外,贝塔朗菲的教育思想无疑也是适合今天的社会发展要求。

他反对教育的平等主义和精英主义。

他曾对华生所说的“给我一打儿童,我可以把他们培养成医生、律师、乞丐”做出这样的评价,他评价说毫不怀疑华生是正确的,但他们将成为非常可怜的医生、律师和乞丐。

社会的发展需要创新性人才,在固有的框架下培养出来的即使说能成为某行业的领导者,那也是缺乏进取精神或者只会按部就班。

俗话说兴趣是导师,教育人应该沿着自由方向发展,不仅可以取得良好的成绩,教育更讲究公平,我想这里的公平不仅包含每个人有接受教育的机会,而且在于是否让每个人都沿着自己的意愿表现自我,发展个性。

尊重个人首先就应该给予充分的表现机会,尊重且重视人的创造力,教育平等与人的个性自由发展之间应当做到有机的统一。

而我觉得贝塔朗菲本身就是很好的例子,充分发挥自我,大胆提出观点。

贝塔朗菲一生都在不断地探索着,开创理论生物学的新领域,他的贡献无论在过去还是今天都给社会带来积极的影响。

今天的我们在研究他的理论的同时,更应该学习他的探索精神。