图说经典手术:肱骨近端骨折钢板内固定术

- 格式:docx

- 大小:742.61 KB

- 文档页数:14

1.患者平卧手术床,麻醉生效后,常规消毒铺巾。

2.于右上臂外侧,以骨折断端为中心,作一条长约15cm纵切口,切口远端至肱骨外髁处,切开皮肤、电刀切开皮下、电刀电凝充分止血,切开深筋膜及肌筋膜,钝性分离肌间隙,分离中注意保护桡神经,将肱二头肌向前侧牵拉,肱三头肌向后侧牵拉,充分暴露骨折端,见:骨折呈横形齿状,右肱骨远段骨折,远折端向前及向内侧移位。

清理骨折端,牵引复位骨折端,复位钳临时固定骨折端,于外后侧置入1块肱骨远端背外侧带支撑钢板(7孔,右),2.0mm骨圆针临时固定,术中C臂摄片示:肱骨远段骨折端对位对线好,钢板长短合适。

于钢板近端置入3枚螺钉及远端置入4枚螺钉固定骨折端。

再于肱骨前侧置入1块6孔重建型直型锁定板,钻孔,测深,置入4枚螺钉固定骨折端。

活动右上肢,骨折端稳定,右肘关节屈伸无障碍。

术中再次C臂摄片示:肱骨远段粉碎性骨折术后,骨折端对位对线好,钢板及螺钉长短合适。

3.检查切口无明显活动性出血,冲洗切口后,于切口放置引流管,于远端切口后侧处穿出皮肤并固定于皮肤上,2-0可吸收缝合线缝合切口肌筋膜、深筋膜、皮下,最后缝合皮肤关闭切口。

4.于右前臂尺背侧,以骨折断端为中心,作一条长约7cm纵形切口,切开皮肤、电刀切开皮下、电刀电凝充分止血,切开深筋膜及肌筋膜,钝性分离肌间隙,充分暴露骨折端,见:尺骨远段呈横形,尺骨远段骨折,远折端向前及向桡侧移位。

清理骨折端,牵引复位骨折端,复位钳临时固定骨折端,于背侧置入1块6孔(管型锁定钢板Ⅰ),术中C臂摄片示:尺骨远段骨折端对位对线好,钢板长短合适。

于钢板远近端各置入3枚螺钉固定骨折端。

活动右前臂,骨折端稳定,术中再次C臂摄片示:尺骨远段粉碎性骨折术后,骨折端对位对线好,钢板及螺钉长短合适。

5.检查切口无明显活动性出血,冲洗切口后,2-0可吸收缝合线缝合切口肌筋膜、深筋膜、皮下,最后缝合皮肤关闭切口。

消毒右上臂及前臂切口,无菌铺料包扎切口。

术毕,手术顺利,术中麻醉佳,术中出血约300ml,术中未输血。

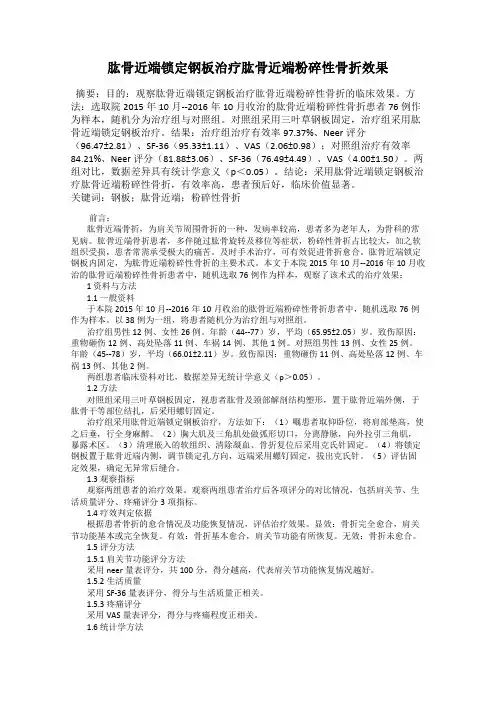

肱骨近端锁定钢板治疗肱骨近端粉碎性骨折效果摘要:目的:观察肱骨近端锁定钢板治疗肱骨近端粉碎性骨折的临床效果。

方法:选取院2015年10月--2016年10月收治的肱骨近端粉碎性骨折患者76例作为样本,随机分为治疗组与对照组。

对照组采用三叶草钢板固定,治疗组采用肱骨近端锁定钢板治疗。

结果:治疗组治疗有效率97.37%、Neer评分(96.47±2.81)、SF-36(95.33±1.11)、VAS(2.06±0.98);对照组治疗有效率84.21%、Neer评分(81.88±3.06)、SF-36(76.49±4.49)、VAS(4.00±1.50)。

两组对比,数据差异具有统计学意义(p<0.05)。

结论:采用肱骨近端锁定钢板治疗肱骨近端粉碎性骨折,有效率高,患者预后好,临床价值显著。

关键词:钢板;肱骨近端;粉碎性骨折前言:肱骨近端骨折,为肩关节周围骨折的一种,发病率较高,患者多为老年人,为骨科的常见病。

肱骨近端骨折患者,多伴随过肱骨旋转及移位等症状,粉碎性骨折占比较大,加之软组织受损,患者常需承受极大的痛苦。

及时手术治疗,可有效促进骨折愈合。

肱骨近端锁定钢板内固定,为肱骨近端粉碎性骨折的主要术式。

本文于本院2015年10月--2016年10月收治的肱骨近端粉碎性骨折患者中,随机选取76例作为样本,观察了该术式的治疗效果:1 资料与方法1.1 一般资料于本院2015年10月--2016年10月收治的肱骨近端粉碎性骨折患者中,随机选取76例作为样本。

以38例为一组,将患者随机分为治疗组与对照组。

治疗组男性12例、女性26例。

年龄(44--77)岁,平均(65.95±2.05)岁。

致伤原因:重物砸伤12例、高处坠落11例、车祸14例、其他1例。

对照组男性13例、女性25例。

年龄(45--78)岁,平均(66.01±2.11)岁。

肱骨近端锁定钢板治疗肱骨近摘要】目的:探讨肱骨近端锁定钢板治疗肱骨近端骨折的临床效果。

方法:选取2018年7月至2019年7月于我院实施诊治的90例肱骨近端骨折患者纳入研究,并根据抽签法单双数形式将所选患者均分为两组,观察组(n=45)与对照组(n=45),两组分别应用不同的治疗方式,对照组患者予以传统T型钢板固定法,观察组患者予以肱骨近端锁定钢板治疗,观察两组患者临床治疗成效及并发症发生情况。

结果:观察组患者临床治疗有效率较对照组明显更高,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者术后并发症发生率较对照组明显更低,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:针对肱骨近端骨折患者予以肱骨近端锁定钢板治疗,不仅可以提高临床治疗成效,同时还能避免患者术后发生各种并发症,从而促进肱骨加速恢复,具有较高的安全、有效性,更适用于临床治疗肱骨近端骨折患者。

【关键词】肱骨近端骨折;锁定钢板;常规手术肱骨近端骨折的主要原因是直接、间接的外力撞击传导至上肢纵向所致,在老年群体中高发,属于临床骨科一种多发性常见骨折疾病。

由于老年患者随着年龄的增长,骨骼中钙质出现大量流失的情况,导致肱骨近端骨折发生率较高,而老年患者一旦骨折如不及时予以诊治导致病情耽误,不仅会对患者身心造成严重影响,严重者还会遗留诸多后遗症或是直接威胁其生命安全[1]。

现目前,临床上针对肱骨近端骨折的治疗主要以手术为主,而该类型的骨折分型相对较多,所以治疗后患者预后不太理想。

为了提高患者临床治疗成效,本次通过对我院90例肱骨近端骨折患者进行研究,旨在探讨肱骨近端锁定钢板治疗肱骨近端骨折的临床效果,现分析如下。

1.资料与方法1.1一般资料选取2018年7月至2019年7月于我院实施诊治的90例肱骨近端骨折患者纳入研究,并根据抽签法单双数形式将所选患者均分为两组,观察组(n=45)与对照组(n=45)。

观察组:男性25例,女性20例,年龄29-76岁,平均年龄(52.28±5.42)岁。

肱骨近端骨折:4种入路可选择,其中1个没人敢用传统的开放内固定手术治疗肱骨近端骨折时大多使用三角肌胸大肌入路,而随着微创理念的深入以及对切口美观的要求增高,目前在临床上应用的手术入路还有小切口三角肌劈开入路和改良肩关节前上方入路。

而美国学者介绍的剥离三角肌的手术入路,实在是太不微创了,把整个三角肌都给剥离了。

下面和大家一起学习和了解一下这四种手术入路的特点和手术方法。

1. 三角肌胸大肌入路特点:可用来处理几乎所有的肱骨近端骨折,也是最常用的手术入路,特别适合翻修手术。

应熟悉以下神经血管的走行:头静脉、旋肱前动脉、旋肱前动脉升支、旋肱后动脉、肌皮神经、腋神经。

当有过度牵拉的时候,有可能会对更远处的神经血管结构(例如,臂丛神经)造成风险。

而且存在创伤大的缺点。

手术方法:在喙突及肱骨近端骨干之间做一个12-14 cm 长的切口,切口的形状可以是直的或弯曲的。

如行关节置换术,可首选垂直切口(虚线)(图1)。

根据肌纤维的走行、头静脉自身、静脉有脂肪组织包裹可以这样识别和显露三角肌胸大肌间沟及头静脉,如果不确定,就在近端或是皮肤切口远端止点处寻找三角肌胸大肌间沟(图2)。

图 1 皮肤切口图 2 显露头静脉和三角肌胸大肌间沟向内侧或外侧牵开头静脉,沿着肌间沟打开。

向外侧牵开,更符合血液回流的方向。

但术中的拉钩有可能对血管造成损伤。

在任何情况下,头静脉应予保留,以为了减少上肢术后的水肿。

如果没有按肌间沟入路走行,而是少量劈开三角肌,则有可能造成少量三角肌的功能丢失。

在三角肌胸大肌肌肉之间及下面钝性分离,以显露胸锁筋膜。

自联合腱的外侧及喙肩韧带的下方切开胸锁筋膜。

用一个三角拉钩(改良的Hohmann 拉钩)向侧方牵开三角肌,用一个 Langenbeck 牵开器牵开联合腱。

肌皮神经自喙突远端 2.5 cm 处进入喙肱肌。

牵开器放置在联合腱下能导致神经损伤;因此需要避免过度牵拉。

暴露肱骨近端,并确认解剖标志(肩胛下肌腱,小结节,二头肌腱及其间沟,大结节)。

手术技巧:肱骨近端骨折锁定钢板内固定肱骨近端骨折是非常常见的损伤,在所有骨折中大约占 4%-5%。

稳定型骨折通常可以通过保守治疗获得成功,而对大多数不稳定并且移位的骨折而言,选择手术治疗更为可取。

切开复位内固定目前仍是肱骨近端骨折应用非常广泛的治疗方式,尤其是近来固定角度的内固定物应用于临床,并且与之相对应的复位技术可很好地保护软组织,人们对切开复位内固定的临床价值也更加重视。

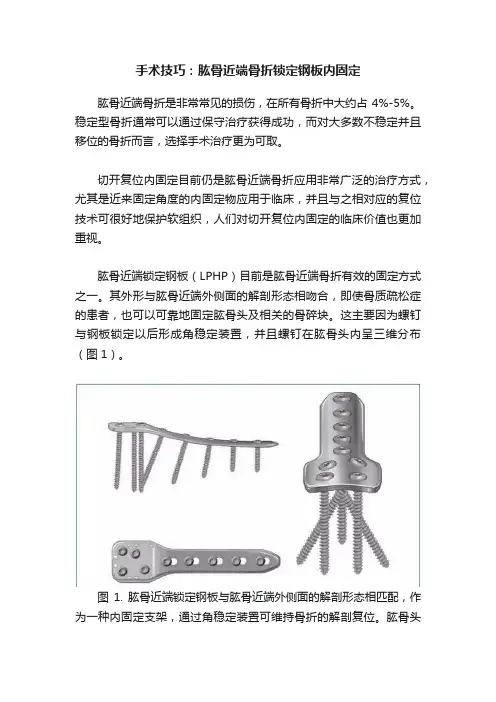

肱骨近端锁定钢板(LPHP)目前是肱骨近端骨折有效的固定方式之一。

其外形与肱骨近端外侧面的解剖形态相吻合,即使骨质疏松症的患者,也可以可靠地固定肱骨头及相关的骨碎块。

这主要因为螺钉与钢板锁定以后形成角稳定装置,并且螺钉在肱骨头内呈三维分布(图 1)。

图1. 肱骨近端锁定钢板与肱骨近端外侧面的解剖形态相匹配,作为一种内固定支架,通过角稳定装置可维持骨折的解剖复位。

肱骨头内四枚锁定螺钉的分布方向各异,构成一个三维立体结构。

钢板上另设计有小孔,通过这些小孔可用缝线或钢丝进行固定。

对于粉碎性骨折,这一方法可将大结节和小结节骨折块聚拢,重新固定,并可对抗肩袖各肌肉对骨折块的牵拉手术方法患者卧于可透X 线的手术床上,取沙滩椅位或仰卧位(图2);经胸大肌三角肌入路,显露头静脉,牵向外侧,并妥善保护其数个三角肌支(图 3)。

图 2. 患者卧于可透 X 线的手术床上,取沙滩椅位或仰卧位;图 3. 经胸大肌三角肌入路,显露头静脉,牵向外侧,并妥善保护其数个三角肌支钝性分离胸大肌三角肌间沟,并将三角肌钝性牵开,插入肌肉拉钩,推荐应用Roux 或三角肌拉钩。

将上臂轻度外展可使三角肌松弛,便于显露肱骨头(图 4)。

图4. 钝性分离胸大肌三角肌间沟,并将三角肌钝性牵开,插入肌肉拉钩,推荐应用Roux 或三角肌拉钩。

将上臂轻度外展可使三角肌松弛,便于显露肱骨头在胸大肌上缘找到由头侧延续而来的肱二头肌长头腱。

在结节间沟处通常存在骨折线,将大结节和小结节分割为各自独立的骨折块。

肱骨近端骨折内固定术

一、麻醉:全身麻醉

二、体位:沙滩位(手术床调头)

1)健侧手平伸于搁手板固定,患侧搁手板倒放并紧贴床沿,手顺势平伸2)胴窝处垫一胸枕,胫后垫一薄垫,防止足跟受压

3)手术床调节成沙滩椅状:背板抬高45°、头低脚高30°、腿板下降30。

4)头部放一挡板,身体尽量外移,肩关节腾空,利于术中透视

三、常用物品:

1)敷料:大包、衣包、骨科巾包、大孔巾2)器械:骨大器械包、公司外来器械3)常用一次性物品

常规:

特殊:

五、主刀手术医生团队:

四、手术步骤及配合

手术步骤 手术配合

1、常规消毒铺巾

2、大圆刀切开皮肤

3、小圆刀切开皮下筋膜

4、骨剥钝性分离肌肉层

5、暴露骨折断端

6、骨剥剥离骨折端两头少量骨膜

7、骨折复位,先用2.0克氏针临时固定,透视复位效果

8、放入合适钢板,用1.5克氏针 临时固定钢板

9、按需要上螺钉,固定钢板 10、取出临时固定的克氏针

11、再次透视确认骨折复位及钢 板、螺钉位置并打印透视片 12、生理盐水冲洗伤口 13、缝合切口、皮肤 14、覆盖伤口

递大圆刀 递小圆刀 递骨剥及各类拉钩 递持钢板钳,2.0克氏针装电钻 C 臂机透视

递钢板,1.5克氏针装电钻 装钻头、递测深器、螺钉 递空电钻

C 臂机透视 20ml 针筒抽取生理盐水 1/0E 、2/0E 、3/0E 依次缝合切口消毒皮肤,美敷覆盖。

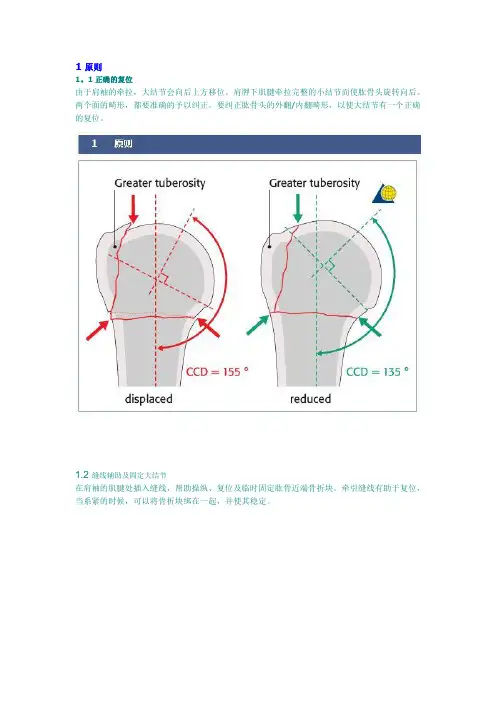

1原则1。

1正确的复位由于肩袖的牵拉,大结节会向后上方移位。

肩胛下肌腱牵拉完整的小结节而使肱骨头旋转向后。

两个面的畸形,都要准确的予以纠正。

要纠正肱骨头的外翻/内翻畸形,以使大结节有一个正确的复位。

1.2 缝线辅助及固定大结节在肩袖的肌腱处插入缝线,帮助操纵、复位及临时固定肱骨近端骨折块。

牵引缝线有助于复位,当系紧的时候,可以将骨折块绑在一起,并使其稳定。

1.3钢板螺钉固定外加张力带缝合张力带缝线要穿过肩袖处的肌腱以增加稳定性,可配合钢板和螺钉使用,尤其是在粉碎的骨折,和/或骨质疏松病人。

特别是在骨质疏松的情况,肌腱的强度通常要比骨质本身高,因此,穿过肌纤维的缝线,可以比螺钉或是穿过骨质的缝线更有把持力。

这些附加的缝合通常是固定的最后一步。

1.4角稳定钢板与标准钢板比较本节介绍应用成角稳定钢板固定肱骨近端骨折(A)。

如果没有这些内植物,标准钢板也可以。

例如,改良的三叶草钢板(B)。

目前对于角稳定钢板和标准钢板,具体的适应症,优缺点都已经明确。

有一些证据表明,角稳定钢板的效果更好。

除了固定的类型和技术,复位的质量,软组织的处理,以及损伤和病人的特点,都会显著影响结果。

没有证据表明,应用角稳定钢板可以克服这些因素。

2复位和临时固定2.1复位B1.1型和B1.3型骨折包含肱骨外科颈及大结节的骨折。

复位顺序:1.先将结节与肱骨头复位及固定(将3部分骨折转变为2部分骨折)2.再将肱骨近端与骨干连接并固定。

2.2 肩袖处留置缝线肩胛下肌和冈上肌腱最先在肩胛下肌(1)和冈上肌腱(2)缝线。

将缝线缝在腱骨结合处,这些缝线可以控制骨块,并帮助复位,也可以临时固定大小结节。

2.3 冈下肌腱接下来于冈下肌腱(3)缝入缝线,如果较为困难,可以牵拉先前缝合的缝线,帮助置入缝线。

2.4 根据所选择的入路有所变化。

外侧入路时,将缝线缝在冈下肌腱结合会很容易。

A)为三角肌胸大肌入路。

B)为前方劈开三角肌入路。

2.5 使用留置的缝线向前牵引冈上肌腱,可以帮助显露大结节和冈下肌腱。

肱骨近端骨折髓内钉内固定动画演示

肱骨近端骨折发生率约占全身骨折的2.5%、肩部骨折的26%,老年人尤其是绝经后女性多发。

对于移位不明显的肱骨近端两部分骨折可以通过非手术治疗来处理,但临床所见两部分及三部分骨折多数有移位,尽管也有非手术成功的报道,但多数会残留肩部疼痛、活动受限、功能恢复不良,多建议手术治疗。

其手术方法很多,其中髓内钉固定创伤小,恢复快,肱骨头坏死率低。

适应症

•肱骨近端二、三部分骨折

•肱骨干骨折

•节段性骨折。

图说经典手术:肱骨近端骨折钢板内固定术

肱骨近端骨折是常见的损伤,在所有骨折中约占4-5%,65岁老年患者常伴有骨质疏松症。

切开复位内固定目前是肱骨近端骨折应用非常广泛的治疗方式。

本图文详解较为常见的三角肌胸大肌间隙入路肱骨近端骨折钢板内固定术。

分型

肱骨近端骨折AO分型可分为A、B、C型:

A型包括关节外骨折,即2段骨折(简单的结节撕脱和外科颈骨折)

B型为2处或3段骨折肩关节脱位的外科颈骨折,一个结节骨折;

C型包括合并或不合并肩关节脱位的解剖颈骨折。

适应症

1.移位以及不稳定的二部分骨折,三部分骨折和四部分骨折;

2.涉及肱骨干的近端骨折。

禁忌症

1.稳定、未移位或轻度移位的肱骨近端骨折;

2.肱骨头劈裂或者粉碎性骨折;

3.存在严重的基础疾病,身体情况差;

4.局部软组织感染。

手术步骤

本病例是左侧肱骨近端外科颈骨折不伴肌腱的断裂。

1.体位:取沙滩椅位或仰卧位。

2.行消毒铺巾,露出患肢肩关节以下部分,左手绑无菌绷带。

3.切口:采用三角肌胸大肌间隙入路,从喙突外侧边缘开始做直线式皮肤切口,直到肱骨三角肌粗隆部位。

4.暴露三角肌,胸大肌界面及其间沟。

5.切开间沟筋膜,显露并保护头静脉。

6.拉钩将头静脉牵向外侧。

7.分离胸锁筋膜和松解近端的喙肩韧带。

8.以骨膜剥离子钝性分离肩峰下和三角肌下的间隙。

9.分离三角肌远端止点的前1/2将三角肌钝性牵开。

10. 冲洗血肿。

11. 复位外展内旋肩关节。

12. 点式复位钳固定。

13. 放置锁定钢板。

14. 使用2.5mm钻钻入骨折线远端的第一个螺钉孔(需打穿对侧皮质)。

15. 测深钻孔的深度。

16.用自攻钉攻丝,并用螺丝刀拧入螺丝钉。

17. 于骨折近端拧入第二颗螺钉以固定骨折部位。

18. X-RAY确认钢板放置合适。

19. 取下点式复位钳。

20. 拧入其余螺钉。

21. 拍片确认。

22. 脉压冲洗枪冲洗伤口。

23. 手术刀切开引流管切口,用止血钳放置引流管。

24. 缝合筋膜。

25.缝合皮肤以及皮下组织。

内容复核

翁蔚宗,主治医师,第二军医大学外科学(骨外科)博士,从事创伤骨科专业,主要研究方向为四肢、脊柱及骨盆骨折治疗,骨组织工程以及生物材料研究。

参与国家自然科学基金2项,省部级课题2项,以第一或共同第一作者发表SCI论文5篇,中文核心期刊论文8篇,副主编论著2部,申请并获批专利13项;作为主要完成人分别获上海市医学科技二等奖(第三完成人),国家教育部高等院校科技进步二等奖(第三完成人)以及军队医疗成果二等奖1项。