48例儿童静脉输液药物不良反应的与护理

- 格式:pdf

- 大小:2.16 MB

- 文档页数:2

输液中心患者发生输液不良反应的应急护理措施分析作者:王彦来源:《维吾尔医药》2013年第02期摘要:目的对应用全面护理模式对在输液中心接受输液治疗过程中出现不良反应的患者实施护理的临床效果进行研究。

方法抽取48例在输液中心接受输液治疗过程中出现不良反应的患者,随机分为对照组和观察组,平均每组24例。

采用传统输液护理模式对对照组患者实施护理;采用全面护理模式对观察组患者实施护理。

结果观察组患者不良反应控制效果明显优于对照组。

结论应用全面护理模式对在输液中心接受输液治疗过程中出现不良反应的患者实施护理的临床效果非常明显。

关键词:全面护理输液中心输液不良反应由于输液原因导致出现的不良反应,主要指的是合格药品在正常输入剂量和规范用法下,出现了与实际用药目的没有任何关联的有害反应。

在基层医院中,输液是对疾病进行治疗的一种有效手段,在护理工作中也同样占据着非常重要的地位[1]。

本次研究对在输液中心接受输液治疗过程中出现不良反应的患者应用全面护理模式实施护理的临床效果进行研究。

现将研究过程和结果作如下汇报。

1 资料和方法1.1 一般资料在2010年8月-2012年8月抽取48例在输液中心接受输液治疗过程中出现不良反应的患者,随机分为对照组和观察组。

对照组患者中男14例,女10例;患者年龄24-71岁,平均年龄(49.3±1.8)岁;发病时间1-16天,平均发病时间(5.7±0.6)天;观察组患者中男15例,女9例;患者年龄25-73岁,平均年龄(49.4±1.6)岁;发病时间1-14天,平均发病时间(5.8±0.5)天。

抽样研究对象在年龄、性别、发病时间等几项自然资料方面比较均无显著组间差异(P>0.05),可进一步进行科学比较研究。

1.2 方法1.2.1 对照组护理方式采用传统输液护理模式实施护理。

1.2.2 观察组护理方式采用全面护理模式实施护理,主要内容包括:①老年、儿童、情绪波动较大的患者,在输液穿刺前应该做好情绪安抚工作;②穿刺时操作动作保证轻柔,与患者交谈,转移其注意力;③在输液室内安放电视,准备近期的报纸杂志,以便患者消磨时间,减轻痛苦和疼痛感;④密切观察患者病情及不良反应的变化情况,保证处理及时、准确[2]。

持续静脉泵入盐酸胺碘酮的不良反应和护理干预方法邱红傅咏华目前,临床上对于盐酸胺碘酮多以持续静脉泵入治疗为主,虽然能满足临床治疗需要,但是药物对于血管、组织的刺激性较大,药物使用过程中不良反应发生率较高,如g]:静脉炎、心动过缓、血压下降等,影响患者治疗耐受性、依从性。

既往研究表明[3]:盐酸胺碘酮临床用药时加强患者冲管能降低药物血管中药物浓度,能降低药物对于血管、组织的刺激,但是患者冲洗时间缺乏统一的标& ,研究以大心外周静脉留置针泵入胺碘酮患者为对象,探持续静脉泵入盐酸胺碘酮的不良反应,如下。

1资料与方法1.1临床资料:选择2017年10月至2019年9月大心外周静脉留置针泵入胺碘酮患者129为对象,为A组、B组和C组。

A组43,男性25,女性18例;34~84,平均(64±5)'病程1~6,(3.2±0.4)&:心21,性心性心14例,W-P-W 的心动过度8;B组43,男性27例,女性16;33~85,(65±5) '病程1~7,(3.3±0.4)&:心19,性心性心15,W-P-W的心动过度9;C组43,性26,性17;31~85 ,(65.5±4.6);程1~7,(3.2±0.4)&:心20,性心性心16,W-P-W的心动过度7 &1.2入、标:入标准:①心心标加,心等'②外周静脉留置针泵入胺碘酮治疗,D01:10.3969/j.issn.0253-9926.2021.01.055基金项目:复旦大学复星护理科研基金(FNF201715)作者单位:201399上海市浦东医院心内科通信作者:傅咏华,Email: niziwenoo@患者耐受;③治疗前静脉炎,且胺碘酮药;④能、中,能&标:①组织、过;②、、血'③心功能%以上&1.3:循证标案实施,即:首上肢前壁最大、最粗的静脉,采用浓度为5%葡萄糖溶液进充留置针,5mL,规穿刺建立通道,指南嘱通道药,严禁静脉输其他药物,先予胺碘酮负荷量150mg混20mL浓度为5%葡萄糖溶液,静脉推10min,采用10mL浓度为5%葡萄糖冲管;予精密过滤输液器、输液泵持续泵胺碘酮300mg混250mL浓度为5%葡萄糖溶液,前6h 控制泵度为1mg/min;后调整泵度为0.5 mg/min,连续用药3d,药物泵注过程中具体操作流程如下#6]&A组:采用泵入过程中进行4h冲管&咋精密过滤输液器续采用250mL浓度为5%葡萄糖溶液混胺碘酮300mg静脉持续泵入,用药过程中每天采用4h冲管,采用器10mL 浓度为5%葡萄糖溶液1脉冲冲洗技术进冲管;在更换拔留置针时采用10mL器5 mL浓度为5%葡萄糖液脉冲冲洗技术进冲管,采用10mL器5mL浓度为0.9%氯化钠液正压技术封管;B组:采用8h冲管&精密过滤输液器过程中采用250mL浓度为5%葡萄糖液混合胺碘酮300mg静脉持续泵入,用药期间进8h10mL注射器10mL浓度为5%葡萄糖溶液脉冲冲洗技术进冲管;在更换、拔除留置针时采用10mL器5mL浓度为5%葡萄糖溶液脉冲冲洗技术冲管,然后采用10mL器5mL浓度为0.9%氯化钠液正压技术封管&C组:用药过程中采用12h 冲管&精密过滤输液器采用胺碘酮300mg混250mL浓度为5%葡萄糖溶液,静脉持续泵入,用药过程中采用12h冲管干预,采用10mL注射器抽取10mL浓度外%葡萄糖溶液脉冲冲洗技术进行重管;在更换、拔除留置针时采用10mL注射器抽取5mL浓度为5%葡萄糖溶液脉冲冲洗技术进行冲管,再采用随即给予10mL注射器抽取5 mL0.9%氯化钠注射液正压技术封管。

小儿静脉输液药物外渗的原因及护理对策分析摘要:目的:分析小儿静脉输液药物外渗的原因及提出相应的护理对策。

方法:选取本院2016年5月~2018年4月期间进行小儿静脉输液的患儿建立研究,回顾性的对比发生小儿静脉输液药物外渗的资料,总结、讨论小儿静脉输液药物外渗的相关原因并提出具体的护理干预对策。

结果:干预后本科进行小儿静脉输液的药物外渗率出现显著的下降,P<0.05对比存在显著性的差异。

结论:针对小儿静脉输液出现药物外渗的原因需要给予正确的措施进行干预,临床输液工作还需更加努力,以保证小儿静脉输液的安全性。

关键词:小儿静脉输液;药物外渗;原因;护理对策静脉输液是儿科当中用以对患儿进行防病、治病以及对危重患儿进行抢救的一种相对迅速且高效的给药途径[1]。

然而,因患儿通常会易动、哭闹等抵抗性行为,同时多种外部原因也经常会引起患儿在进行静脉输液时药液发生外渗现象,从而使患儿进行输液注射的部位发生疼痛以及肿胀的现象,会使患儿的局部皮肤表现出苍白或暗红症状[2],甚至导致出现组织坏死以及患儿输液侧的关节活动受限等现象[3],使患儿受到更多的痛苦,并且损害患儿的健康,为护理工作人员进行输液工作带来一定的困扰。

本院选取2016年5月至2018年4月这一时期建立研究,以2016年5月至2017年10月间发生小儿静脉输液药物外渗发生事件展开探讨,并于2017年11月后改进护理干预措施,对比前后的药物外渗发生率,总结分析小儿静脉输液药物外渗的原因及护理对策。

1资料与方法1.1一般资料选取本院2016年5月~2018年4月期间进行小儿静脉输液的患儿建立研究,2016年5月至2017年10月间发生小儿静脉输液药物外渗发生事件153例,其中男性患儿83例,女性患儿70例,患儿年龄1月~13岁;外渗部位中:48例为头皮,55例为手背,34例为足背部,其他部位共16例。

结合173例药物外渗患儿的资料对护理措施进行分析与整改,并于2017年11月至2018年4月间患儿的资料进行分析,并采取有效的护理干预。

48例盐酸左氧氟沙星注射液药物不良反应分析目的探讨盐酸左氧氟沙星注射液发生不良反应的相关因素及临床特点,为临床合理用药提供参考。

方法分析2012年1月~2013年1月本院48例盐酸左氟沙星注射液不良反应患者的临床资料。

结果48例患者男15例(31.25%),女33例(68.75%)。

年龄19~80岁,主要发生于21~80岁(87.50%)。

每日剂量0.4 g,发生不良反应35例(72.92%)。

发生的时间呈多样性,从首次给药后5 min~3 d,但主要发生在首次给药180 min内(89.58%)。

主要皮肤(29.17%)和消化系统(33.33%)。

结论临床医生应重视盐酸左氧氟沙星注射液的不良反应,高度警惕,合理用药,减少其不良反应的发生。

标签:盐酸左氧氟沙星注射液;不良反应左氧氟沙星为氧氟沙星的左旋异构体,是第3代喹诺酮类抗菌药,作用于细菌DNA螺旋酶的A亚单位,抑制细菌DNA合成及复制[1]。

左氧氟沙星由于抗菌谱广、抗菌作用强和价格低廉等特点,临床广泛使用,而不良反应的报道也逐渐增多。

为探讨盐酸左氧氟沙星注射液不良反应的临床特点,进一步提高用药的科学性和合理性,现将2012年1月~2013年1月本院出现不良反应48例患者的临床资料,分析报道如下。

1资料与方法1.1一般资料48例患者均来2012年1月~2013年1月在我院治疗的患者,内科26例、外科18例和门诊4例。

1.2不良反应判断标准根据中华人民共和国卫生部所制定的《药品不良反应报告和监测管理办法》中药物不良反应的相关定义,即合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。

1.3方法本研究采用流行病学横断面回顾性研究方法,调查患者年龄、性别、既往史、用药方法及剂量与不良反应的关系,同时分析不良反应的分布情况。

2结果2.1不良反应患者的性别与年龄分布48例患者男15例(31.25%),女33例(68.75%),女性发生率明显高于男性。

世界最新医学信息文摘 2017年 第17卷 第2期253·临床监护·48例护理不良事件原因分析及防范对策张凤霞(解放军第148医院 护理部,山东 淄博 255300)0 引言护理不良事件是指因护理活动而非疾病本身造成的损害,包括不可预防的不良事件(正确的护理造成的不可预防的伤害)和可预防的不良事件(护理工作中由未被阻止的差错造成的伤害)[1-2]。

现将2015年1月至2015年12月期间我院非惩罚性自愿上报的48例护理不良事件的相关因素进行分析,为护理安全管理提供依据。

1 资料与方法1.1 一般资料。

2015年1月至2015年12月期间,我院非惩罚性自愿上报的护理不良事件48例。

1.2 方法。

采用回顾性研究的方法,对本院2015年1月至2015年12月期间非惩罚性自愿上报的48例护理不良事件进行回顾性分类、归纳和原因分析。

2 结果2.1 护理不良事件分类。

48例不良事件中,非计划拔管5例,占10.42%;医患沟通不良4例,占8.33%;查对落实不到位13例,占27.08%;护士发生职业暴露9例,占18.75%;药物外渗10例,占20.83%;其他原因7例,占14.58%。

2.2 发生护理不良事件护士职称情况。

新护士12例,占25%;1~3年以内护士15例,占31.25%;4~6年护士12例,占25%;10年以上护士9例,占18.75%。

从职称情况看,护士39例,占81.25%;护师8例,占16.67%,主管护师1例,占2.08%。

3 护理不良事件原因分析3.1 护理人员素质隐患。

3.1.1 查对制度不落实:护士执行力差,未严格执行查对制度。

上报不良事件中,护士因未坚持“三查七对”导致换错液体8例,多输液体2例。

3.1.2 处理及执行医嘱不严格:如错抄、漏抄医嘱,造成液体剂量错输1例,漏输液体1例;有的盲目执行口头医嘱,造成肌肉注射用药错误1例。

3.1.3 违反常规制度,法律意识淡薄:如夜班护士值班期间科室有9名一级护理病人,该护士将一级护理巡视卡收到护士站进行填写,没有按时巡视病房,护理文书书写不能遵循真实性、完整性、按时性的原则,系违规操作。

头孢唑林不良反应63例特征及相关影响因素分析朱建洪【摘要】目的分析头孢唑林不良反应特征及相关影响因素.方法以本院2015年1月至2017年6月接受头孢唑林注射液治疗的1 800例患者为研究对象,统计ADR(计为ADR组)发生率及英特征,并与非ADR患者(计为非ADR组)比较,单因素及Logistic多因素回归分析ADR发生危险因素.结果头孢唑林ADR发生63例(3.50%),其中年龄>60岁者占73.02%;术前或术后预防干预占63.49%;<30 min~24 h发生占34.92%;全身性损害症状最常见,占34.92%;经对症或停药干预后恢复62例.ADR组与非ADR组在头孢唑林单次给药剂量、给药时间点分布、给药浓度、手术患者与否方面比较,差异有统学意义(P<0.05);Logistic回归分析显示头孢唑林ADR发生独立危险因素包括单次给药剂量≥2 g、0:00~8:00给药、给药浓度≥20 mg/mL.结论头孢唑林不良反应多,以全身性损害为主,且可能与剂量相关,头孢唑林单次给药剂量、浓度及时间均可能为其ADR发生危险因素.【期刊名称】《贵州医药》【年(卷),期】2018(042)003【总页数】3页(P304-306)【关键词】头孢唑林;不良反应;特征;影响因素【作者】朱建洪【作者单位】江阴市青阳医院,江苏无锡214401【正文语种】中文【中图分类】R691头孢唑林属于首代头孢菌素Ⅰ类切口手术术后以头孢唑林为常用预防性抗菌药物。

目前临床头孢唑林应用较多,其不良反应(ADR)也随之出现,包括胃肠道反应、全身性损害等,严重时可能导致患者死亡[1-6]。

本研究回顾性分析本院2015年1月至2017年6月行头孢唑林治疗的患者情况,统计分析头孢唑林ADR特征及危险因素,以为临床药物合理应用提供依据。

1 资料与方法1.1 一般资料抽取本院2015年1月至2017年6月接受头孢唑林治疗的住院患者1800例,相关资料均完整。

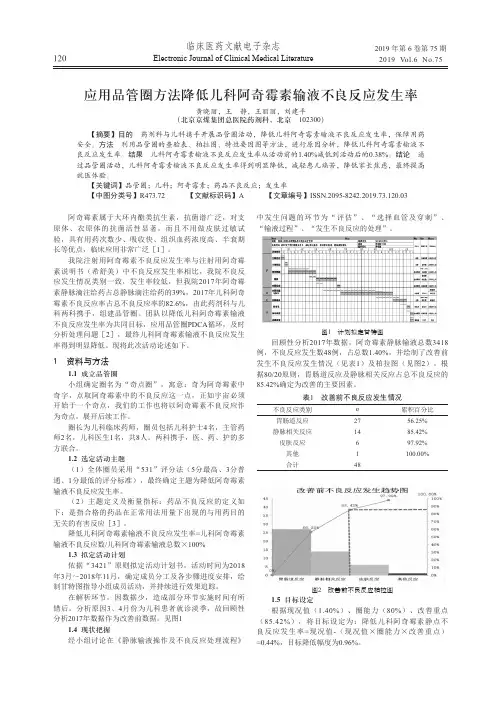

临床医药文献电子杂志Electronic Journal of Clinical Medical Literature 2019 年第 6 卷第 75 期2019 Vol.6 No.75120应用品管圈方法降低儿科阿奇霉素输液不良反应发生率黄晓丽,王静,王丽丽,刘建平(北京京煤集团总医院药剂科,北京 102300)【摘要】目的 药剂科与儿科携手开展品管圈活动,降低儿科阿奇霉素输液不良反应发生率,保障用药安全。

方法 利用品管圈的查验表、柏拉图、特性要因图等方法,进行原因分析,降低儿科阿奇霉素输液不良反应发生率。

结果 儿科阿奇霉素输液不良反应发生率从活动前的1.40%减低到活动后的0.38%。

结论 通过品管圈活动,儿科阿奇霉素输液不良反应发生率得到明显降低,减轻患儿痛苦,降低家长焦虑,最终提高就医体验。

【关键词】品管圈;儿科;阿奇霉素;药品不良反应;发生率【中图分类号】R473.72 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.73.120.03阿奇霉素属于大环内酯类抗生素,抗菌谱广泛,对支原体、衣原体的抗菌活性显著,而且不用做皮肤过敏试验,具有用药次数少、吸收快、组织血药浓度高、半衰期长等优点,临床应用非常广泛[1]。

我院注射用阿奇霉素不良反应发生率与注射用阿奇霉素说明书(希舒美)中不良反应发生率相比,我院不良反应发生情况类别一致,发生率较低,但我院2017年阿奇霉素静脉滴注给药占总静脉滴注给药的39%,2017年儿科阿奇霉素不良反应率占总不良反应率的82.6%,由此药剂科与儿科两科携手,组建品管圈。

团队以降低儿科阿奇霉素输液不良反应发生率为共同目标,应用品管圈PDCA循环,及时分析处理问题[2],最终儿科阿奇霉素输液不良反应发生率得到明显降低。

现将此次活动论述如下。

1 资料与方法1.1 成立品管圈小组确定圈名为“奇点圈”,寓意:奇为阿奇霉素中奇字,点取阿奇霉素中的不良反应这一点,正如宇宙必须开始于一个奇点,我们的工作也将以阿奇霉素不良反应作为奇点,展开后续工作。

小儿静脉输液中实施护理干预的效果观察【关键词】小儿输液;护理干预;应用效果doi:10.3969/j.issn.1004-7484(s).2013.09.274 文章编号:1004-7484(2013)-09-5016-01小儿静脉输液是临床中比较常见的一种治疗方法,能够有效的改善患儿的病情状况。

但是由于小儿好动,其临床依从性明显的较低,从而影响整个穿刺的效果。

因此,有效的护理干预措施能够有效的提高患儿的临床依从性,并提高一次性穿刺的成功率,减轻患儿的痛苦[1]。

因此,笔者结合自己多年的临床护理经验,对我院2010年1月到2010年12月之间收录的200例输液患儿实施针对性的护理干预措施,并且取得了较好的应用效果,具体的分析如下。

1 资料与方法1.1 临床资料本次研究主要选取我院2010年1月到2010年12月之间收录的200例输液患儿,并将其随机的分为两组。

观察组100例患儿,男性患儿50例,女性患儿50例,患儿的年龄为3-11岁,平均年龄为(6.2±1.1)岁。

对照组100例患儿,男性患儿52例,女性患儿48例,患儿的年龄为3-10岁,平均年龄为(5.9±1.2)岁。

两组患儿的基本资料比较无明显的差异(p>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法本次研究的两组患儿均在输液过程中实施有效的护理,对照组的100例患儿实施常规的护理,并由其家属进行协同固定患儿的肢体静脉穿刺。

而观察组的100例患者在常规的护理基础上实施护理干预措施,具体的操作如下:1.2.1 心理干预护理人员应加强对小儿的心理护理,由于儿童面对陌生的环境心理难免会产生恐惧和紧张等心理,护理人员积极的给予心理辅导,并多关心,从而消除其陌生感,并采取亲切的言语进行沟通,并建立良好的护患关系,从而消除患儿的紧张感和恐惧感。

对于比较胆小的患儿,应由耐心的进行抚慰,并以树立榜样的方式进行消除患儿的恐惧心理。

而对于表现较好的患儿采取赞扬和奖励,从而增强输液治疗的信心[2]。

阿奇霉素与红霉素治疗儿童支原体肺炎的临床效果比较银宏伟;李兴锋【摘要】目的:比较阿奇霉素与红霉素治疗儿童支原体肺炎的临床效果。

方法将2013年7月至2015年7月原阳县红十字医院收治的96例支原体肺炎患儿随机分成对照组和观察组,各48例。

对照组给予红霉素治疗,观察组给予阿奇霉素治疗,比较两组患者的临床效果和不良反应发生情况。

结果观察组总有效率高于对照组,而退热时间、咳嗽消失时间、音消失时间、住院时间均短于对照组,不良反应发生率低于对照组,差异均具有统计学意义(P <0.05)。

结论和红霉素相比,阿奇霉素治疗儿童支原体肺炎效果显著,安全性高,值得推广。

【期刊名称】《河南医学研究》【年(卷),期】2016(025)006【总页数】1页(P1099-1099)【关键词】儿童支原体肺炎;阿奇霉素;红霉素【作者】银宏伟;李兴锋【作者单位】原阳县红十字医院儿科河南新乡 453500;原阳县红十字医院儿科河南新乡 453500【正文语种】中文【中图分类】R725.6肺炎支原体是儿童呼吸道感染的常见病原体之一,临床表现除了肺部炎症,而且还可导致肺外多系统并发症,病程长,容易迁延,严重威胁儿童的心身健康[1]。

临床主要采用大环内酯类抗生素治疗,常用的是阿奇霉素和红霉素。

近年来,原阳县红十字医院比较了阿奇霉素与红霉素治疗儿童支原体肺炎的临床效果,现报道如下。

1.1 一般资料选取2013年7月至2015年7月原阳县红十字医院收治的96例支原体肺炎患儿,排除其他肺部感染者,随机分成对照组和观察组,各48例。

对照组男26例,女22例;年龄13个月~9岁,平均(3.9±1.2)岁;病程2~15 d,平均(5.8±1.2)d。

观察组男27例,女21例;年龄10个月~10岁,平均(4.1±1.3)岁;病程3~16 d,平均(5.9±1.3)d。

两组患儿在性别、年龄、病程等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

•药事服务・某医院药品不良反应报告分析李德华药品不良反应(adverse drug reaction,ADR)是指在严格按照药品的限定剂量[规用药过程中,产生的无益且期望之外的有害反应,与相关药品的使用有因果关系。

其对人体导致的不良反应主要表现为毒副作用、过敏反应、三致作用(致畸性、致、致癌)性应[2]o对药品的不良反应、计析,对降低不良反应的生率,维护患者健有极为重要的。

对院出现的药品不良反应析,。

1资料与方法1.1:以2017—2019年在本院收集的药品不良反应病例为研究对象,共70例。

1.2:患者的性别、年龄、给药途径以及用药品种为对象,采用 性析,用Excel表格数据分析。

2结果2.1患者的性别和年龄情况:患者性别及年龄情况分布见表表1药品不良反应患者性别及年龄情况年龄男性女性例数%21〜30岁011 1.4331~40岁224 5.7141〜50岁134 5.7151〜60岁10112130.0061〜70岁14102434.2971〜80岁4268.5781〜90岁461014.29合计353570100.002.2给药途径情况:静脉滴注46例(65.71%),静脉注射11例(15.71%),肌内注射10例(14.28%),2例(2.86%),穴位注射1例(1.43%)。

2.3药物品种情:其中西药制剂不良反应48例(68.57%),中药制剂22例(31.43%)。

2.4药品不良反应药物情:注射用血塞通8例(11.43%),丹红注射液5例(7.14%),乳酸左氧氟沙星氯化钠4(5.71%),用4例(5.71%),物注射液4例(5.71%),丹参川莒嗪注D0I:10.11655/zgywylc2021.08.055作者单位:030006太原,山西省针灸医院药剂科射液4例(5.71%),参莒葡萄糖注射液3例(4.29%),注射用3例(4.29%),注射用美罗培南3例(4.29%),谷红注射液3例(4.29%),用奥拉西坦3例(4.29%)。

输液反应及处理:1、发热反应处理:①输液用具做好去除热原的处理。

②减慢输液速度或停止输液,并通知医生处理。

③对高热病员给予物理降温,必要时,给抗过敏激素治疗。

④保留剩余溶液和输液橡胶管送检验室做细菌培养。

2、循环负荷过重(肺水肿)处理:①立即停止输液,通知医生处理。

②病员取端坐位,两腿下垂,以减少静脉回流,减轻心脏负担。

③加压给氧,可使肺泡内压力增高,减少肺泡内毛细血管漏出液的产生。

同时氧气经过20~30%的酒精湿化后吸入,酒精能降低肺泡泡沫表面张力,使泡沫破裂消散,改善肺部气体交换,速减轻缺氧状况。

⑤按医嘱给用镇静剂和抗血管药物及毛地黄等强心剂。

3、静脉炎处理:①严格执行无菌操作,避免对血管刺激性大的药物溢出血管医学教|育网搜集整理外,并有计划地更换注射部位。

②抬高患肢,局部用95%酒精或50%硫酸镁行热湿敷。

③超短波理疗。

④如合并感染,根据医嘱给抗生素治疗。

4、空气栓塞处理:①立即让病人左侧卧位,有利于气体浮向左心室尖部,避免阻塞肺动脉入口。

②氧气吸入。

③加压输液、输血时,严密观察,护士不得离开病房。

输液反应包括发热反应,系静脉输液时由致热源、药物、杂质、药液温度过低、药液浓度过高及输液速度过快等因素引起。

发热反应的临床表现,主要为发冷、寒战、面部和四肢发绀,继而发热,体温可达41~42℃。

可伴恶心、呕吐、头痛、头昏、烦躁不安、谵妄等,严重者可有昏迷、血压下降,出现休克和呼吸衰竭等症状而导致死亡。

发热反应发生的早晚,视致热源进入机体内的量、致热源的性质及患者的个体耐受性而异。

输液反应及预防发热反应1.原因发热是常见的输液反应,常因输入致热物质(致热原、死菌、游离的菌体蛋白或药物成分不纯)、输液瓶清洁消毒不完善或再次被污染;输入液体消毒、保管不善变质;输液管表层附着硫化物等所致。

2.症状主要表现发冷、寒战、发热(轻者发热常在38℃左右,严重者高热达40-41℃),并伴有恶心、呕吐、头痛、脉快、周身不适等症状。

20170308:说明:依据原研单位最新版(第15版,2011年颁布)干糖浆说明书核定,包括了儿童的数据。

20171225:【药理毒理】依据药理毒理专业核定版确定核准日期:修改日期:小儿法罗培南钠颗粒说明书请仔细阅读说明书并在医师指导下使用【药品名称】通用名称:小儿法罗培南钠颗粒商品名称:菲若姆英文名称:Pediatric Faropenem Sodium Granules汉语拼音:Xiao’er Faluopeinanna Keli【成份】本品主要成份为法罗培南钠。

其化学名称:(5R,6S)-6-[(R)-1-羟乙基]-7-氧代-3-[(R)-2-四氢呋喃基]-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚-2-烯-2-羧酸钠盐二倍半水合物。

化学结构式:2.5H2OH分子式:C12H14NNaO5S·2.5H2O分子量:352.34【性状】本品为橙色颗粒。

【适应症】本品为颗粒剂,主要用于对法罗培南敏感的细菌所致的儿童下列感染性疾病的治疗。

1、儿童患者本品适用于对法罗培南敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎链球菌、肠球菌属、卡他莫拉克氏菌、大肠杆菌、枸橼酸杆菌、克雷伯氏杆菌、奇异变形杆菌、流感嗜血杆菌及百日咳菌引起的儿童下列感染性疾病的治疗:浅表皮肤及皮肤组织感染、深层皮肤及皮肤组织感染、淋巴管炎、淋巴结炎、慢性皮肤化脓性疾病、咽喉炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎、膀胱炎、肾盂肾炎、中耳炎、鼻窦炎、牙周组织炎、猩红热、百日咳。

【规格】0.05g(按C12H15NO5S计算)。

【用法用量】1、用法将本品适量用水溶解后口服。

本品需临用时配制,配制后不能长时间放置,用水溶解后应迅速用药,必要时可放在冰箱内保存,但也应尽快使用。

2、用量应由医生根据感染类型、严重程度及病人的具体情况适当增减本药剂量。

为防止出现耐药菌株,原则上应做细菌敏感性试验,并在保证疗效的前提下使用最短的疗程。

儿童推荐用量:通常,儿童每次5mg/kg,每日3次。

小儿静脉注射输液的护理观察【摘要】目的综合分析本文选取的资料,探讨小儿静脉注射输液的护理措施以及护理效果。

方法选取我院从2011年7月到2012年7月接收的94例儿科患者作为探究对象。

患者随机分成两组,对照组和观察组,每组48例。

对照组患者接受常规护理,观察组患者在常规护理的基础上接受综合护理。

结果观察组患者的一次注射成功率明显高于对照组,满意率高于对照组。

结论对小儿静脉输液进行科学合理的综合护理能够有效提高一次注射成功率,值得在临床上大力推广。

【关键词】小儿静脉注射;护理;效果doi:10.3969/j.issn.1004-7484(s).2013.08.300 文章编号:1004-7484(2013)-08-4361-01在儿科门诊中,静脉输液治疗是比较常见的治疗方式[1]。

但是由于小儿的年龄比较小,身体承受能力比较差,再加上无法与医护人员进行有效沟通,导致静脉注射困难。

小儿头皮部位的静脉分支比较多,同时静脉交错主要呈现在幼儿皮肤的浅表层,这样可以大大方便医护人员进行针头固定。

但是采用这种静脉注射方法,幼儿家长对医护人员的要求也就比较高,希望医护人员能够一次注射成功。

为了保证静脉注射的良好效果,就要做好静脉注射护理。

为了更好地探讨综合护理对小儿静脉注射影响,本文就重点分析了我院这94例患儿的资料。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院从2011年7月到2012年7月接收的94例儿科患者作为探究对象。

患儿全部接受静脉注射,男性患儿有45例,女性患儿有49例;患儿的年龄在2岁到7岁之间,平均年龄为(5.23±1.26)岁。

为了保证调查结果的科学性与精确性,我院首先向患儿家属详细介绍了两种护理方式的不同,征得患儿家属同意之后进行分组。

患儿被随机分成两组,观察组和对照组。

对照组患者接受常规输液和护理,观察组患儿不仅接受常规输液和护理,还要接受综合护理干预。

1.2 方法1.2.1 对照组对照组患者接受常规输液以及护理。