地震区划图简介

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:4

第二节 地震危险区划地震危险区划是对未来百年内可能发生地震的地点和强度进行预测,它是进行地震烈度区划的基础。

地震危险区划是以地震区、带为单元进行分析、研究的。

它是在综合分析出各地震区、带未来百年内地震活动的趋势及各级地震强度、次数后,根据区、带内各类强度地震发生的地质标志,寻找和判定不同强度地震可能发生的地段的基础上圈定的。

根据国家地震局1978年出版发行的《中国地震危险区划图(1∶300万)》表明,涉及安徽的地震危险区主要有7个,见图1—3,具体分述如下。

[1] [1]安徽省各地震危险区划情况,除合肥—庐江—桐城5.5—5,75级危险区外,其余(加引号部分)均引自国家地震局1981年出版的《中国地震烈度区划工作报告》。

16图1—3 安徽省地震危险区划图摘自1978年出版《中国地震危险区划图》 一、合肥—庐江—桐城5.5—5.75级(Ⅰ0=七度,即震中烈度,下同)危险区本区西起肥西、合肥一线,北到肥东梁园,东经巢县,南止于桐城的铁铺,呈北北东向的椭圆形。

本危险区位于北北东向的郯—庐深断裂和北西西向的肥中断裂,梅山一南港断裂和张冲一晓天断裂的交汇处,周围有梁园、撮镇、义城、桃溪等一些新生代盆地,沿上述断裂还有温泉分布。

71本地区历史上发生过1585年巢县5.5级和1673年合肥5级地震,近年来常有小震活动 二、泾县5.5—5.75级(Ⅰ0=七度)危险区“本区位于江南深断裂带上。

以南为皖南、浙西强烈隆起区,以北则为句容—宣城中、新生代盆地。

区内有不同方向的活动断裂交汇,历史上曾于1743年发生过5.5级左右的地震”。

三、霍山—六安5.5—5.75级(Ⅰ0=七度)危险区“本危险区位于大别山山麓低山丘陵区。

北起六安县城,西经苏家埠、诸佛庵一线,南至大华坪,东到凤凰台。

呈北东向延伸”。

“本危险区横跨北西西向的肥西—韩摆渡大断裂、梅山—南港大断裂、张冲—晓天深断裂,这三条断裂在区域重力图上均有显示,前两条在新生代以来皆具有活动性。

中国地震烈度区划图及6度以上分布一览表

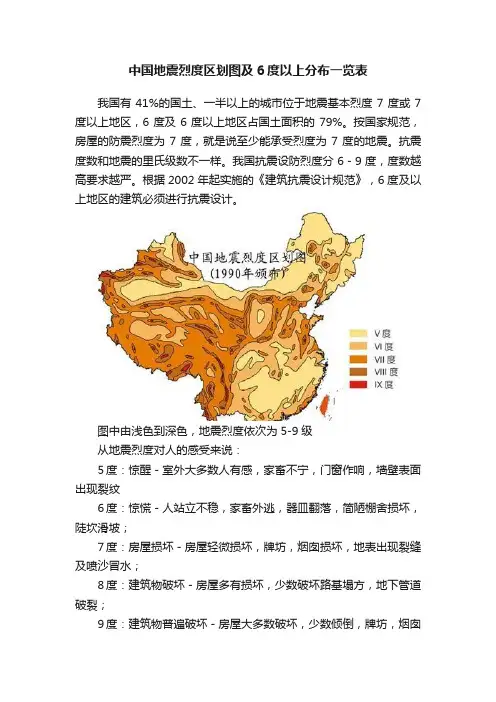

我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地区,6度及6度以上地区占国土面积的79%。

按国家规范,房屋的防震烈度为7度,就是说至少能承受烈度为7度的地震。

抗震度数和地震的里氏级数不一样。

我国抗震设防烈度分6-9度,度数越高要求越严。

根据2002年起实施的《建筑抗震设计规范》,6度及以上地区的建筑必须进行抗震设计。

图中由浅色到深色,地震烈度依次为5-9级

从地震烈度对人的感受来说:

5度:惊醒-室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹

6度:惊慌-人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡;

7度:房屋损坏-房屋轻微损坏,牌坊,烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水;

8度:建筑物破坏-房屋多有损坏,少数破坏路基塌方,地下管道破裂;

9度:建筑物普遍破坏-房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊,烟囱

等崩塌,铁轨弯曲;

图为我国地震基本烈度6度及6度以上地区分布(数据来源于网络)

抗震设计要求做到:当遭受50年一遇地震影响时,房屋一般不受损坏或不需修理可继续使用;

当遭受475年一遇地震时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;

当遭受1641-2475年一遇地震时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

通俗的说,2001年以后新建住宅小区房的抗震标准为:小震不坏(五级以下)中震可修(七级以下)大震不倒(七级以上),图中这些地区必须进行抗震设计,快看看你的房子在这个区域里吗?看看施工标准里是否做了防震设计?

•地震

•建筑

•房产。

中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)1 范围本标准给出了中国地震动参数区划图及其技术要素和使用规定。

本标准适用于新建、改建、扩建一般建设工程抗震设防,以及编制社会经济发展和国土利用规划。

2 定义本标准采用下列定义2.1地震动参数区划seismic ground motion parameter zonation以地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期为指标,将国土划分为不同抗震设防要求的区域。

2.2地震动峰值加速度seismic peak ground acceloration与地震动加速度反映谱最大值相应的水平加速度。

2.3地震动反应谱特征周期characteristic period of the seismic response spectrum地震动加速度反应谱开始下降点的周期。

2.4超越概率probability of exceedance某场地可能遭遇大于或等于给定的地震动参数值的概率。

2.5抗震设防要求requirements for seismic resistance;requirement for fortification against earth quake建设工程抗御地震破坏的准则和在一定风险水准下抗震设计采用的地震烈度或者地震动参数。

3 技术要素3.1《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》的比例尺为1:400万。

3.2《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》的设防水准为50年超越概率10%。

3.3《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》的场地条件为平坦稳定的一般(中硬)场地。

3.4《地震动反应谱特征周期调整表》采用四类场地划分。

4 使用规定4.1新建、扩建、改建一般建设工程的抗震设计和已建一般建设工程的抗震鉴定与加固必须按本标准规定的抗震设防要求进行。

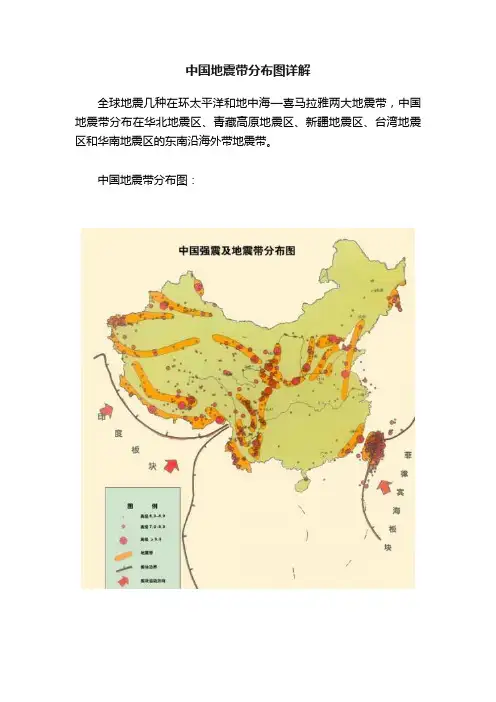

中国地震带分布图详解全球地震几种在环太平洋和地中海—喜马拉雅两大地震带,中国地震带分布在华北地震区、青藏高原地震区、新疆地震区、台湾地震区和华南地震区的东南沿海外带地震带。

中国地震带分布图:第一、“华北地震区”:包括河北、河南、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、江苏、安徽等省的全部或部分地区。

在五个地震区中,它的地震强度和频度仅次于“青藏高原地震区”,位居全国第二。

由于首都圈位于这个地区内,所以格外引人关注。

据统计,该地区有据可查的8级地震曾发生过5次;7-7.9级地震曾发生过18次。

加之它位于我国人口稠密、大城市集中、政治和经济、文化、交通都很发达的地区,地震灾害的威胁极为严重。

华北地震区共分四个地震带:1、郯城--营口地震带:包括从宿迁至铁岭的辽宁、河北、山东、江苏等省的大部或部分地区。

是我国东部大陆区一条强烈地震活动带。

1668年山东郯城8.5级地震、1969年渤海7.4级地震、1974年海城7.4级地震就发生在这个地震带上,据记载,本带共发生4.7级以上地震60余次。

其中7-7.9级地震6次;8级以上地震1次。

2、华北平原地震带:南界大致位于新乡-蚌埠一线,北界位于燕山南侧,西界位于太行山东侧,东界位于下辽河-辽东湾拗陷的西缘,向南延到天津东南,经济南东边达宿州一带。

是对京、津、唐地区威胁最大的地震带。

1679年河北三河8.0级地震、1976年唐山7.8级地震就发生在这个带上。

据统计,本带共发生4.7级以上地震140多次。

其中7-7.9级地震5次;8级以上地震1次。

3、汾渭地震带:北起河北宣化-怀安盆地、怀来-延庆盆地,向南经阳原盆地、蔚县盆地、大同盆地、忻定盆地、灵丘盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地至渭河盆地。

是我国东部又一个强烈地震活动带。

1303年山西洪洞8.0级地震、1556年陕西华县8.0级地震都发生在这个带上。

1998年1月张北6.2级地震也在这个带的附近。

有记载以来,本地震带内共发生4.7级以上地震160次左右。

地震烈度基本烈度和地震烈度区划图

1.地震烈度

地震烈度是指某一地区,地面及房屋建筑等遭受到一次地震影响的强弱程度。

2.基本烈度和地震烈度区划图

一个地区的基本烈度是指该地区在设计基准期50年内,一般场地条件下,可能遭遇超越概率10%的地震烈度。

国家地震局于1990年颁布了《中国地震烈度区划图》,该图给出了全国各地的基本烈度的分布,供全国建筑规划和中小型工程设计应用。

3. 小震与大震

小震烈度,我们称为第一水准烈度;基本烈度即全国地震烈度区划图所规定的烈度称为第二水准烈度;罕遇烈度,即大震烈度作为第三水准烈度。

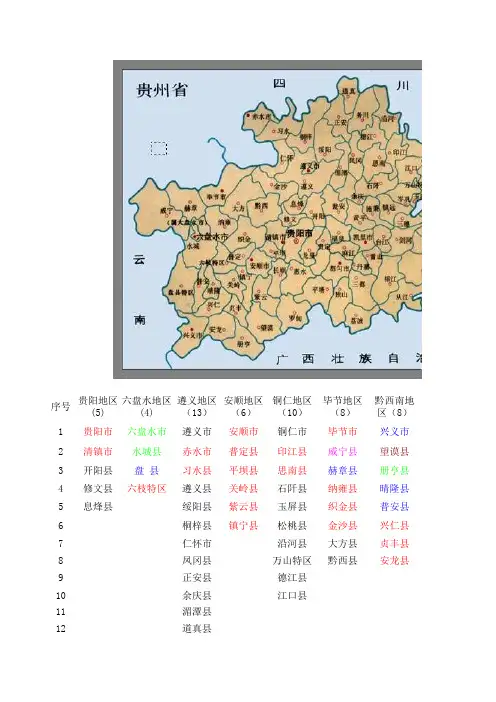

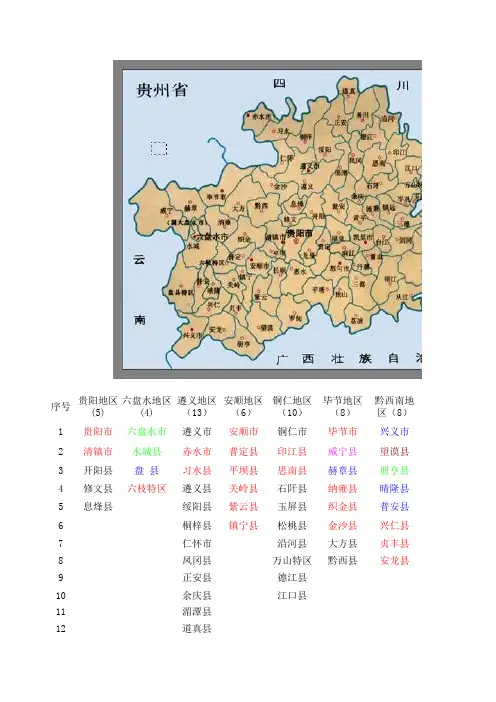

序号贵阳地区

(5)

六盘水地区

(4)

遵义地区

(13)

安顺地区

(6)

铜仁地区

(10)

毕节地区

(8)

黔西南地

区(8)

1贵阳市六盘水市遵义市安顺市铜仁市毕节市兴义市2清镇市水城县赤水市普定县印江县威宁县望谟县3开阳县盘 县习水县平坝县思南县赫章县册亨县4修文县六枝特区遵义县关岭县石阡县纳雍县晴隆县5息烽县绥阳县紫云县玉屏县织金县普安县6桐梓县镇宁县松桃县金沙县兴仁县7仁怀市沿河县大方县贞丰县8凤冈县万山特区黔西县安龙县9正安县德江县

10余庆县江口县

11湄潭县

12道真县

13务川县

141516

非震3

非震11非震8非震2第一组望谟第二组六盘水水城第三组

威宁

第三组

赫章

普安

设防烈度为7度设防烈度为6度

黔东南地区(16)黔南地区

(12)

共有县市82

个

凯里市都匀市麻江县长顺县黄平县惠水县丹寨县罗甸县雷山县福泉县榕江县贵定县从江县龙里县黎平县瓮安县锦屏县平塘县三穗县独山县剑河县荔波县台江县三都县

镇远县

施秉县

天柱县

岑巩县

非震13非震5非震共计42

册亨

晴隆兴义盘县。

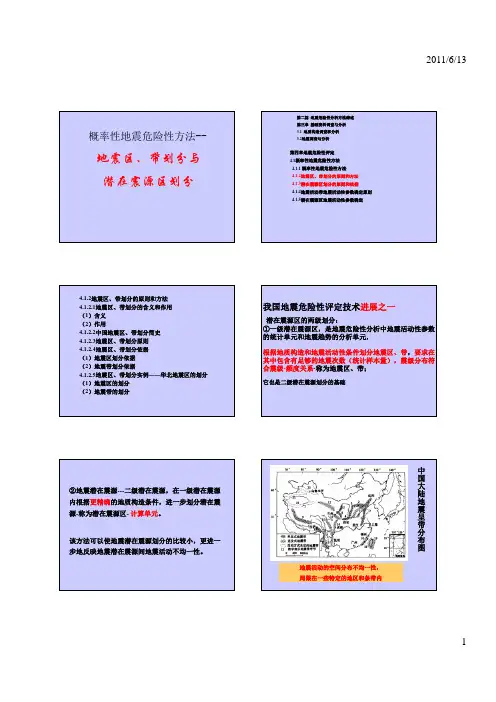

第25卷 第6期地 震 学 报Vol.25,No.6 2003年11月 (630~636)ACTA SEISMOLO GICA SIN ICA Nov.,2003 文章编号:025323782(2003)0620630207综 述新的国家地震区划图Ξ高孟潭(中国北京100081中国地震局地球物理研究所)摘要 新的国家地震区划图即中国地震动参数区划图已于2001年8月正式出版.该地震区划图包括峰值加速度区划图和反应谱特征周期区划图.该区划图风险水平为50年超越概率0.1,比例尺为1∶400万.该区划图已经作为国家标准颁布.本文介绍了该区划图编制的背景、编图的技术思路以及主要科学问题、基本特征和使用.关键词 地震危险性 地震区划 抗震设计 反应谱 烈度 特征周期中图分类号:P315.9 文献标识码:A1 编制新区划图的背景中国大陆减轻地震灾害的方针是预防为主.根据《中华人民共和国防震减灾法》的要求,一般工程结构的抗震设计必须满足国家地震区划图的要求(汤泉,1998;邬福肇等, 1998).随着科学技术进步和资料的积累,地震区划图必须不断更新.此次区划图颁布之前,我国已进行了3次全国地震区划图的编制.1957年,李善邦教授编制我国第一代地震区划图,该图给出了全国最大地震影响烈度的分布;第二版全国地震区划图于1977年出版.该区划图是用中长期地震预测的方法编制的,给出未来一百年内场地可能遭遇的最大地震烈度.该区划图已正式被抗震设计规范引用;第三版全国地震区划图是1990年颁布的.编图采用了概率分析方法,给出了50年超越概率10%的烈度值.该图被建筑抗震规范和其它抗震设计规范所采用.新的全国地震区划图的颁布是正常的国家地震区划图的更替.前3次区划图编制均采用地震烈度作为编图参数.目前,抗震设计早已进入反应谱阶段,用单一的烈度参数难以构成设计反应谱.为此,许多国家均采用地震地面运动参数进行地震区划.中国目前正处于经济迅速发展,城市化进程迅速加快的阶段,每天都有大量的新型结构和中高层建筑出现.因此,非常需要提供与地震环境相关的地震反应谱,以满足新形势下的抗震设计需求.国家地震区划图必须提供地震地面运动参数.根据这些参数,应该很容易地形成抗震设计反应谱.根据社会的需求,地震烈度区划图必须被取代.本版地震区划图的颁布完全是社会发展所要求的.上一次国家地震区划图编制所使用的基础资料(包括地质、地震和地球物理资料)截止Ξ中国地震局地球物理研究所论著03AC1020.2003202219收到初稿,2003206206收到修改稿,2003206217决定采用.日期是1987年12月31日.从那时起,在基础资料的搜集、整理和获取方面进行了大量的工作.由于地震观测台网的建设,仪器地震资料增加了一倍,记录了将近10万次地震事件.新增5级以上的破坏性地震事件资料491份.在中国西部、西北和华北地区进行了更详细的活动断层研究工作.为了解地震孕震环境,在东部地区还进行了大量的人工地震测深工作.大量新资料和新成果的积累,也是编制新的国家地震区划图的原因之一.进行国家地震区划图更替的另外一个重要的原因,是重大工程地震危险性评价和城市小区划方面取得的重要进展,特别是地震危险性分析方法方面取得的重要进展(中国地震局科技发展司,中国抗震设防区划图编委会,1998).在这些工作中,包括地震反应谱和峰值加速度的地震动参数得到广泛应用.我们已积累了确定地震动参数衰减关系的经验.这使得编制地震动参数区划图从技术上成为可能.编制国家地震动参数区划图的工作从1996年底开始,由胡聿贤院士任主编、高孟潭、张培震、陈国星、薄景山、谢富仁为副主编,5个研究所,28个地方地震局和168位科研人员参加了这项工作.编制工作于2000年完成,之后与广大的用户和地方地震局进行了广泛的讨论.2 编图技术途径与关键科学问题中国地震动区划图编制的总体思路是,在充分吸收国内外有关地震区划的最新科研成果,特别是“七五”和“八五”期间取得的新成果和新资料的基础上,采用多学科综合研究的手段,充分考虑中国地震环境和地震活动区域性差异以及不同时间尺度的地震预测结果,科学地考虑各环节的不确定性因素及影响,编制完成以地震动参数表示的,综合反映场地影响和地震环境特点,适用于一般工程的地震动参数区划图.在此基础上,充分考虑抗震设防政策的延续性,抗震设防标准的先进性以及地方对抗震设防要求的特殊性,对预编结果进行合理修订,最终给出正式的中国地震动参数区划图.编图的技术途径如图1所示.图1 中国地震动参数区划图编制技术方案136 6期 高孟潭:新的国家地震区划图本次编图的关键科学问题为:①如何处理地震活动性参数确定、潜在震源区划分及地震动衰减关系确定中的不确定性;②如何选择适当的地震动参数编图,以满足抗震设计的需要;③如何充分利用国内外资料,确定地震动参数衰减关系.为了处理概率分析方法各个环节上的不确定性,采用了逻辑树的方法.由于潜在震源区地震活动性参数b 值、地震年平均发生率、地震空间分布函数等之间具有相关性,不能采用国外一般的逻辑树方法.本次编图采用了潜在震源区(包括地震活动性参数)多方案处理方法.根据掌握的资料和背景的不同,有4个专家小组参加了潜在震源区划分工作.4个专家小组对地震发生背景和地震活动性参数的确定方面,都有鲜明的特点.以地质研究所专家为主体的专家组在地震构造和活断层研究方面积累了大量的成果,特别注重构造模型新成果的应用;以地球物理研究所专家为主体,更加注重地震活动性研究成果和强震孕育的层次结构模型在潜在震源区划分中的应用;分析预报中心牵头组织的重点地区专家组则注重全国重大工程地震安全性评价工作中积累的大量资料的应用.在上述工作的基础上,潜在震源区专题组还组织编制了综合方案.因此,逻辑树分析中共采用了4套潜在震源区划分方案.一般工业与民用建筑的抗震设计的基本依据是场地相关地震反应谱.而场地相关反应谱与地震环境密切相关,同时与工程建设场地的土层条件密切相关,用地震烈度或用单一峰值加速度都很难科学合理地确定地震反应谱,特别是场地相关反应谱.通过对大量工程场地资料的分析研究,对一般工业与民用建筑,用于以确定场地相关反应谱为目的的地震区划编图的基本参数为峰值加速度和地震反应谱拐点周期值.为了确定地震动参数衰减关系,搜集了大量的国内外强震记录.首先用美国西部地区的强地面运动资料统计衰减关系.根据编图需要,首先计算每一条强震记录的地震加速度反应谱和地震速度反应谱;分别确定两个反应谱的平台值S a 和S v ;定义反应谱相关的加速度值和速度值a =S a 2.5(1)v =S v2.5(2)根据地震加速度反应谱特征周期的定义可得T g =2πS a S v =2πa v (3) 利用美国基岩强震记录,由上面定义获取a 和v 及其与震级和距离的数据库.利用统计方法分别得到a 和v 的衰减关系.然后,根据中国地震烈度与美国地震烈度衰减关系的差异,对美国西部地区的衰减关系进行修正,最终得到编图使用的中国东部地区和西部地区地震动参数衰减关系(a 和v ).将全国划分成40000个计算格点,对每个格点进行地震危险性分析,得到50年超越概率10%的地震动参数值(a 和v ).依据这些数据,采用“双参数分区标定”的方法最终编制完成峰值加速度和反应谱特征周期两张区划图.在编图的不同阶段,包括基础资料管理、潜在震源区划分、结果显示和结果合理性论证等阶段,都使用了GIS 技术.该技术手段的引入,使我国的地震区划编图技术有了革命236 地 震 学 报 25卷 性的飞跃.3 区划图的基本特征新的国家地震区划图是用概率分析方法编制的.新的区划图的概率水平是50年超越概率10%,比例尺采用1∶400万,场地条件是硬土(胡聿贤等,2001).图2 设计反应谱示意图 新的区划图由两张图组成:①与反应谱平台相关的加速度(a )区划图,该加速度值定义为反应谱平台值除以2.5;②反应谱特征周期区划图(T g ).根据这两个参数可以方便地确定设计地震反应谱.图2是反应谱示意图.反应谱特征周期以后的反应谱值的下降方式为1/T g .考虑到一般结构的自振周期,上述区划参数不单一的烈度值和加速度峰值更加合理.3.1 加速度区划图加速度区划图分为7个区(图3).1区加速度值≤0.05g ;2区加速度值为0.05g ;3区加速度值为0.10g ;4区加速度值为0.15g ;5区加速度值为0.20g;6区加速度值为0.30g ;7区加速度值为大于或等于0.40g.与中国地震烈度区划图相比,加速度区划图多出了两个分区,即加速度值为0.15g 的分区和0.30g 的分区.考虑到概念设计的需要,3区和4区的烈度值为Ⅶ,5区和6区的烈度值为Ⅷ.图3 中国地震动峰值加速度区划示意图336 6期 高孟潭:新的国家地震区划图7区(≥0.40g )是地震危险性最高的区域.全国共有16个地区位于7区,这些区域分布在主要地震带的8级潜在震源区内,包括台湾西部、甘肃古浪、宁夏海原、青海玛多和都兰、新疆塔什干和新源以及西藏的羊八井附近.6区(0.30g )也是地震危险性较高的地区,包括22个地区,面积近21万平方公里,占国土面积的2.6%.主要分布在台湾、南北天山、河西走廊、南北地震带.海南的海口市和内蒙的包头市也位于6区.山东临沂市是6区中人口最为稠密的地区.5区(0.20g )、4区(0.15g )和3区(0.10g )占国土面积的46%,很多人口稠密的地区都位于该分区内.中国西部许多地区和华北一些地震为5区(0.20g ).2区(0.05g )占国土面积20%,主要位于中国东部地区.80%的国土必须考虑抗震问题.全国大部分城镇位于高地震危险区.海口市和台北市的基本设防加速度达到0.30g ,面临很大的地震危险性.首都北京、太原、呼和浩特、西安、兰州、拉萨、昆明、银川、乌鲁木齐等大城市位于5区.天津、郑州和香港南部地区位于4区,包括沈阳、长春、上海、石家庄、南京、合肥、澳门、成都、广州和西宁在内的11个大城市也位于4区,位于高危险区(加速度值大于或等于0.10g )的省会城市达到25个,约占省会城市的74%.根据加速度区划图统计,约有194个50万人口以上的城市和1073个小城镇位于高地震危险性区(加速度值大于或等于0.10g ).3.2 反应谱特征周期区划图反应谱特征周期区划图分为3个区(图4):1区特征周期为0.35s ,2区特征周期为图4 中国地震动反应谱特征周期区划示意图436 地 震 学 报 25卷 0.40s ,3区特征周期为0.45s.特征周期区划图刻画了有地震环境控制的地震反应谱的形状.地震特征周期值主要由控制地震的震级决定,震级越高,T g 越大.粗略地讲,0.45s 的特征周期与7级以上的地震有关;0.40s 特征周期与6.5~7级地震有关;0.35s 的特征周期与6.5级以下的地震有关.在反应谱特征周期区划图上,中国西部地区主要位于0.45s 和0.40s 分区内,而中国东部大部分地区位于0.35s 分区内.这一结果与中国的地震构造背景相一致.在美国和日本,特征周期值分别为0.58和0.60.根据强震记录分析和对中国近年来的地震危险性分析结构的统计,T g 值比刚刚更新之前的建筑物抗震设计规范要大得多.新的区划图的分区取值,既考虑了实际资料中T g 值情况,也考虑了抗震设计规范对T g 值的考虑.本区划图给出的是最低的安全要求.1区(0.35s )主要分布在中国东部地区,面积约436万平方公里,占国土面积的45%.有21个省会城市位于1区,占全部省会城市的62%.2区(0.40s )沿潜在震源区分布,面积约220万平方公里,占国土面积的23%.7个省会城市位于2区.3区(0.45s )分布在华北和西部地区,面积约304万平方公里,占国土面积的32%.6个省会城市包括西宁、兰州、拉萨、昆明、台北和济南位于3区.这些城市的特征周期主要与8级或8级以上的潜在震源区有关.据统计,国家整体抗震设防水平略有提高.约17%的中小城镇提高了设防水平.200个原来不考虑抗震设防的城镇调整为需要抗震设防.这些城镇的设防加速度值为0.05g ,中硬场地条件下特征周期为0.35s.约160个位于原烈度区划图Ⅵ度区的城镇,在新的区划图上设防加速度值为0.10g.上述变化的主要原因是基础资料的变化.采用双参数反应谱进行地震区划在国际上是先进的.美国已经将双参数反应谱区划图用于抗震设计规范.中国是继美国之后采用双参数反应谱编制地震区划图的主要国家之一.4 新的地震区划图的使用新的国家地震区划图已作为国家标准(G B1830622001)于2001年8月1日正式颁布.新建建筑必须满足国家标准(G B1830622001)的要求.该国家标准中规定了如何使用国家地震区划图.标准抗震设计反应谱表示为S a (T )=2.5a 6T +0.4 0≤T <0.11 0.1≤T <T g 1/T g T ≥T g (4)其中,a 是由加速度区划图规定的加速度值,T g 是由反应谱特征周期区划图规定的特征周期值.对于不同的场地土层条件,反应谱特征周期应按表1调整.不同场地土层条件,加速度值不调整.536 6期 高孟潭:新的国家地震区划图表1 不同土层条件的T g 值s 区号土 层 条 件硬中硬中软软1区0.250.350.450.652区0.300.400.550.753区0.350.450.650.90根据新的国家地震区划图,某些地区的抗震设防标准已经进行调整,必须考虑已有建筑的抗震加固问题.新的国家地震区划图也可用于国土利用规划、社会发展规划和重大工程的初步选址工作.参 考 文 献汤泉.1989.防震减灾法律教程[M ].北京:中国法制出版社,217邬福肇,曹康泰,陈章立.1998.中华人民共和国防震减灾法释义[M ].北京:法律出版社,7~10胡聿贤,高孟潭等.2001.国家标G B 183062“中国地震动参数区划图”宣贯教材[M ].北京:中国标准出版社,84~98中国地震局科技发展司,中国抗震设防区划图编委会编.1998.中国地震区划学术讨论会论文集[C].北京:地震出版社,1~100NEW NATIONAL SEISMIC ZONING MAP OF CHINAG ao Mengtan(Instit ute of Geophysics ,Chi na Seismological B ureau ,Beiji ng 100081,Chi na )Abstract :A new set of seismic zoning maps were published in August 1,2001.It includes two maps ,one is the seismic zoning map of peak acceleration ,the other is the zoning map of the characteristic period of the response spectrum.The exceeding probability of the map is 10%within 50years.The scale of the map is 1:4000000.These maps serve as the national stan 2dard.The background of this project ,technical approach and key scientific measures ,the basic feature and the application of the maps are introduced in this paper.K ey w ords :seismic hazard ;seismic zoning ;earthquake design ;response spectrum ;intensity ;characteristic period636 地 震 学 报 25卷 作者简单图版I。

地震区划图简介

一、我国地震区划图的沿革

建国以来,我国先后四次编制了全国性的地震区划图,分别为:

1、1957年地震区划图

2、1977年地震烈度区划图

3、1990年地震烈度区划图

4、中国地震动参数区划图

2000年8月1日,以国标形式正式颁布实施的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)进一步与国际接轨,采用反应谱双参数标定形式给出了一般场地条件下(Ⅱ类场地)50年超越概率10%的水平向峰值加速度区划图、特征周期区划图及参数调整表,并对其适用范围作了严格界定。

新区划图强调了地震环境对反应谱形状的控制作用和场地条件对特征周期的调整,其结果更有表征性。

已颁布实施的《建筑抗震设计规范》(GB50011 -2001)采用了新区划图的成果,按此进行抗震设计,提高了城市大量涌现的十几层至二十几层高层建筑的抗震水平。

二、中国地震动参数区划图的主要内容

《中国地震动参数区划图》是我国第一次以国家强制性标准形式颁布实施、并以首次地震动参数形式给出的区划图,所采用的抗震设防水准为50年超越概率10%(地震重现周期为475年),是根据地震环境、工程的重要性、国家的经济承受能力及所要达到的安全目标等综合确定的,这是目前国际工程界通常采用的风险水准。

新区划图图件比例尺为1:400万,基础图件比例尺1:25 0万—1:600万。

主要内容有:

1、中国地震动峰值加速度区划图

新区划图为Ⅱ类场地对应50年超越概率10%的峰值加速度分区图,共分7个区:<0.05g、0.05g、0.1g、0.15g、0.20g、0.30g、≥0.40 g。

《中国地震动烈度区划图(1990)》共分为5个区:<Ⅵ度、Ⅵ度、Ⅶ度、Ⅷ度、≥Ⅸ度。

新区划图与《中国地震动烈度区划图(1990)》相比,相当于在Ⅶ-Ⅷ度、Ⅷ-Ⅸ度间进一步细分,增加Ⅶ度半、Ⅷ度半两档。

采用上述分区形式主要是考虑与烈度区划图的衔接,以及现行行业抗震设计规范的顺利过渡,能够满足面大量广的一般工业与民用建筑的抗震设计需要。

峰值加速度的分区原则见表1。

表1 加速度分区原则

2、中国地震动反应谱特征周期区划图

新区划图按Ⅱ类场地、阻尼比0.05考虑,将加速度反应谱特征周期Tg分为三个区:

1区:0.35sec;2区:0.40sec;3区:0.45sec。

Tg主要取决于地震危险性分析中,对50年10%地震动贡献最大的潜源的震级上限,震级上限越大,Tg越大。

与现行抗震设计规范相比,新区划图给出的Tg偏于保守。

从近年来获得的大量强震加速度记录分析来看,加速度反应谱的特征周期一般较长,与现行规范中的有关规定差异较大。

以《建筑抗震设计规范》为例,修订后的GB50011-2001规范采用了《中国地震动参数区划图(GB18306-2001)》给出的Tg值,Ⅰ类场地设计地震一组、二组、三组的Tg分别为0.

25sec、0.30sec、0.35sec,而基岩实际地震记录的Tg有时可达0.5sec甚至更长。

美国新编的地震区划图及相应的抗震设计草案资料中,基岩加速度特征周期处于0.25-0.35sec内的占44%,0.35-0.45sec内的占26%,0.45 sec以上占24%,因此美国新编区划图中基岩场地的特征周期均达到0.40-0. 50sec。

日本建筑设计新草案中,基岩特征周期则达0.65sec。

对于深厚软土场地,上覆土层的滤波、放大将使地震动长周期分量变得相对丰富,地震动加速度反应谱长周期部分的谱值大大增加,地震动卓越周期往往达1.0sec以上。

如1970年3月28日土耳其Gediz7级地震中,位于几百米厚极软亚粘土冲积层上的Fiat—Tofas汽车厂场地地震动卓越周期达1.2sec;1989年9月19日墨西哥8.1级地震中,距震中约400km的墨西哥市古湖床场地的地震动卓越周期更是高达2.0—4.0sec。

特征周期区划图反映了地震环境对反应谱的控制作用,场地条件的影响通过特征周期调整表(表3)调整。

新区划图特征周期的分区原则见表2,区划图中给出的Tg应理解为最低标准。

表2 加速度反应谱拐点周期分挡

表3 加速度反应谱特征周期调整值(ses)

三、新区划图的适用范围

1、适用于新建、改建、扩建一般建设工程抗震设防

2、编制社会经济发展和国土利用规划

3、编制防震减灾规划

4、已建一般建设工程的抗震鉴定和加固。

四、新区划图应用中的过渡问题

新区划图不再采用地震基本烈度,现行有关技术标准中涉及的地震基本烈度概念,应根据新区划图逐步修正,修订前按附录D处理:

(1)抗震验算采用新区划图给出的地震动参数;

(2)涉及构造措施、地基处理及其它防震减灾措施时,可由新区划图表D 1(表4)确定地震基本烈度值。

表4 地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表。