经典算法的设计与实现

- 格式:ppt

- 大小:166.00 KB

- 文档页数:20

数独问题高效算法的设计与实现数独是一种经典的逻辑推理游戏,是一种求解问题的算法设计与实现的典型案例。

数独棋盘是一个9×9的网格,其中的部分格已经填入了数字,在其他的空格中,必须填入1到9的数字,要求每一行、每一列和每一个3×3的九宫格内的数字均不重复。

数独问题的高效算法设计与实现可以从以下几个方面进行思考和实践。

1. 数独问题建模:首先,需要将数独问题进行建模。

可以使用二维数组来表示数独棋盘,其中已经填入数字的格子用数字表示,空格用0表示。

例如,数独棋盘可以表示为一个9×9的二维数组。

建模完成后,可以通过输入参数的方式读取数独问题。

2. 空格位置查找:数独问题的求解首先需要找到空格的位置。

可以采用遍历数独棋盘的方式,对每一个位置进行判断,如果数值为0,则该位置是一个空格。

可以通过双重循环来实现该功能。

3. 数字的合法性判断:在填充数字之前,需要判断待填入的数字是否合法。

合法的数字满足以下条件:在所在行中没有重复数字,所在列中没有重复数字,所在3×3九宫格中没有重复数字。

可以通过遍历所在行、列和九宫格的方式来判断数字的合法性。

4. 回溯算法:数独问题的求解可以使用回溯算法。

回溯算法是一种逐步试错的方法,通过尝试不同的数字,直到找到合适的解。

可以从数独棋盘的空格位置开始,逐个尝试填入数字,并判断数字的合法性。

如果遇到不合法的情况,则回溯到上一个位置继续尝试。

可以使用递归实现回溯算法。

5. 数独问题的解输出:在求解完数独问题后,需要输出数独棋盘的解。

可以通过遍历数独棋盘的方式,依次输出每个位置的数字。

在实现数独问题的高效算法时,可以考虑使用优化的数据结构和算法,以提高求解效率。

可以使用位运算来表示数字的合法性,减少时间和空间复杂度。

可以使用哈希表来记录已经填入的数字,以快速判断数字的合法性。

可以使用剪枝技术,减少无效的尝试,提高算法的效率。

除了基础的算法设计,还可以考虑一些优化技巧。

B样条曲面构建算法设计与实现B样条曲面是一种用于曲面建模的经典技术。

它通过在有限数量的控制点上定义曲面的特征,并利用一组特定的基函数,来实现曲面的几何形状。

B样条曲面的优点在于它能够高效地逼近复杂的几何形状,同时也具有很好的光滑性和可调性。

本文将介绍B样条曲面的构建算法设计与实现。

1. B样条曲线的基础知识B样条曲面是基于B样条曲线而建立的。

B样条曲线是一种多项式插值函数,它可以用于定义复杂的曲线形状。

B样条曲线的定义需要满足两个要求:首先,每个控制点必须与前后控制点之间有一定的关系;其次,每个控制点必须携带一定的权重值,以反映其对曲线形状的影响程度。

在B样条曲线中,每个控制点的权重值可以用来调节曲线的弯曲程度。

另外,在B样条曲线中,基函数与控制点的数量相同。

基函数是一组具有局部支撑区域的函数,它们被用来加权控制点的贡献值。

这些基函数通常称为B样条基函数,它们具有递归性质,使得它们可以在任意阶数上使用。

B样条曲面的构建算法需要满足几个关键要求。

首先,该算法必须能够通过控制点确定曲面的几何形状;其次,该算法必须保证曲面的光滑性和逼近性。

下面我们将介绍一种常见的B样条曲面构建算法。

2.1 控制点网格的定义B样条曲面的控制点通常以网格的形式进行定义。

该网格是由一个m*n的矩形点阵组成,它们被用来确定曲面的几何形状。

在这个点阵中,每个格子的位置就是一个控制点。

控制点的位置可以任意调整,以达到所需的几何形状。

2.2 基函数的定义B样条曲面的基函数是由B样条曲线的基函数扩展而来的。

这些基函数必须满足两个要求:首先,它们必须有足够的支撑区域;其次,它们必须满足一定的递推关系,以方便对曲面进行细分。

B样条曲面的基函数通常使用B样条基函数与升阶的技术相结合而得到。

这些技术使得基函数可以在任意次数上进行升阶,以适应曲面的细节需求。

一旦B样条曲面的基函数得到定义,我们就可以使用它们来计算曲面上的控制点贡献值。

这些贡献值将被用来决定曲面的几何形状。

数独问题高效算法的设计与实现一、引言数独是一种经典的逻辑游戏,它的规则简单易懂,但是解题难度却不低。

在实际应用中,数独问题也被广泛运用于密码学、人工智能等领域。

本文将介绍数独问题高效算法的设计与实现。

二、数独问题的基本原理数独游戏是在一个9*9的方格中填入数字1-9,使得每行、每列和每个小九宫格内都恰好包含1-9这些数字。

其中,已经填好的数字称为已知数,需要填写的数字称为未知数。

解题过程就是找到所有未知数的正确填法。

三、暴力搜索算法暴力搜索算法是一种朴素的解题方法,其思路是枚举所有未知数可能取到的值,并检查其是否符合规则。

具体步骤如下:(1)从左到右、从上到下遍历整个棋盘。

(2)对于每一个未知数,枚举其可能取到的值,并检查是否符合规则。

(3)如果符合规则,则继续往下遍历;如果不符合规则,则回溯到上一个未知数重新尝试。

暴力搜索算法虽然简单易懂,但是其时间复杂度非常高,难以处理大规模的数独问题。

因此,我们需要更高效的算法来解决这个问题。

四、DLX算法DLX(Dancing Links)算法是Donald E. Knuth在他的《The Art of Computer Programming》中提出的一种高效的精确覆盖算法。

它可以解决多种组合优化问题,包括数独问题。

DLX算法的基本思路是将问题转化为一个精确覆盖问题,并使用回溯和剪枝技术来求解。

具体步骤如下:(1)将数独问题转化为一个精确覆盖问题。

(2)使用Dancing Links数据结构来表示精确覆盖问题,并用回溯和剪枝技术来求解。

(3)对于每个未知数,在其可能取到的值中选择一个值进行填写,并更新DLX数据结构。

(4)如果当前填写符合规则,则继续往下搜索;如果不符合规则,则回溯到上一个未知数重新尝试。

DLX算法具有时间复杂度为O(9^(n^2)),空间复杂度为O(n^4)的优点,可以在较短时间内求解大规模数独问题。

五、SAT求解器SAT(Satisfiability)求解器是一种能够自动求解布尔逻辑问题的程序,其基本思路是将问题转化为一个布尔公式,并使用SAT算法来求解。

算法学习中的经典算法实现与应用案例在计算机科学领域中,算法是解决问题的一种方法或步骤的描述。

它是一种确定性的、有限的、有效的计算过程,可以将输入转换为输出。

算法学习是计算机科学的基础,它涉及到各种经典算法的实现和应用。

一、排序算法排序算法是算法学习中最基础也是最常用的一类算法。

它们的目标是将一组元素按照特定的顺序进行排列。

其中,冒泡排序是最简单的一种排序算法,它的基本思想是通过相邻元素的比较和交换来实现排序。

另一个经典的排序算法是快速排序,它基于分治法的思想,通过选择一个基准元素将数组划分为两个子数组,然后递归地对子数组进行排序。

这些排序算法在实际应用中有着广泛的应用。

例如,在搜索引擎中,对搜索结果进行排序可以提高用户的搜索体验。

在电商平台中,对商品进行排序可以帮助用户更快地找到自己想要的产品。

此外,在数据分析和机器学习领域,排序算法也扮演着重要的角色。

二、图算法图算法是解决图论问题的一类算法。

图是由节点和边组成的数据结构,它可以用来表示各种关系和网络。

图算法的应用非常广泛,例如最短路径算法可以用来计算两个节点之间的最短路径,广度优先搜索算法可以用来遍历图中的所有节点,深度优先搜索算法可以用来查找图中的环路等等。

在社交网络中,图算法可以用来发现社区结构和关键节点。

在交通规划中,图算法可以用来寻找最佳路径和优化交通流量。

此外,图算法还被广泛应用于网络安全、电信网络优化、推荐系统等领域。

三、动态规划算法动态规划算法是一种通过将问题分解为子问题并存储子问题的解来解决复杂问题的方法。

它通常用于求解具有重叠子问题和最优子结构性质的问题。

动态规划算法的核心思想是通过利用已解决的子问题的解来构建更大的问题的解。

动态规划算法在实际应用中有着广泛的应用。

例如,在旅行商问题中,动态规划算法可以用来求解最短路径问题。

在背包问题中,动态规划算法可以用来求解最大价值问题。

此外,动态规划算法还被广泛应用于自然语言处理、图像处理、机器人路径规划等领域。

基于协同过滤算法的音乐推荐系统设计与实现一、绪论随着互联网技术的发展,网络音乐逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

然而,用户在面对海量音乐资源时,往往难以找到自己感兴趣的音乐,因此音乐推荐系统成为了一个备受关注的研究方向。

本文将介绍一种基于协同过滤算法的音乐推荐系统的设计与实现。

二、协同过滤算法协同过滤算法是一种经典的推荐算法,它基于用户以往的历史行为来预测用户未来的兴趣。

对于音乐推荐系统,协同过滤算法的核心思想是将用户与音乐看作一个二维矩阵,其中每个元素表示用户对音乐的评分。

如果两个用户对同一首歌曲的评分相似,那么可以认为他们具有相似的兴趣,因此可以将一位用户对于一首他尚未听过的歌曲的喜欢度预测为与他兴趣相似的其他用户对于该歌曲的评分的加权平均值。

协同过滤算法又可分为基于用户的协同过滤算法和基于物品的协同过滤算法。

基于用户的协同过滤算法认为具有相似兴趣的用户在过去一定会对同一首歌曲有相似的评价,因此可以通过对多个相似用户对该歌曲的评分进行加权平均,来预测该用户对该歌曲的喜欢度。

而基于物品的协同过滤算法则认为对于一首歌曲喜欢的用户在未来对其他相似的歌曲也有可能会有相似的喜欢度,因此可以通过对相似歌曲的评分进行加权平均,来预测用户对该歌曲的喜欢度。

两种方法各有优缺点,实践中通常采用两种方法的加权平均值进行综合推荐。

三、音乐推荐系统设计本文设计的音乐推荐系统主要分为数据预处理、协同过滤算法实现、推荐结果可视化展示三部分。

3.1 数据预处理本文所使用的数据来源为公开的网易云音乐数据集,其中包含了多个维度的数据信息,包括歌曲名、歌手、专辑、标签等信息。

在数据预处理过程中,首先需要对数据集进行去重、过滤、清洗等操作,以确保数据的完整性和可用性。

同时,需要对数据进行特征提取操作,将复杂的数据信息转换为协同过滤算法所需的二维矩阵形式,以便于算法的实现和优化。

3.2 协同过滤算法实现本文采用了基于物品的协同过滤算法,具体实现流程如下:(1)计算每首歌曲之间的相似度。

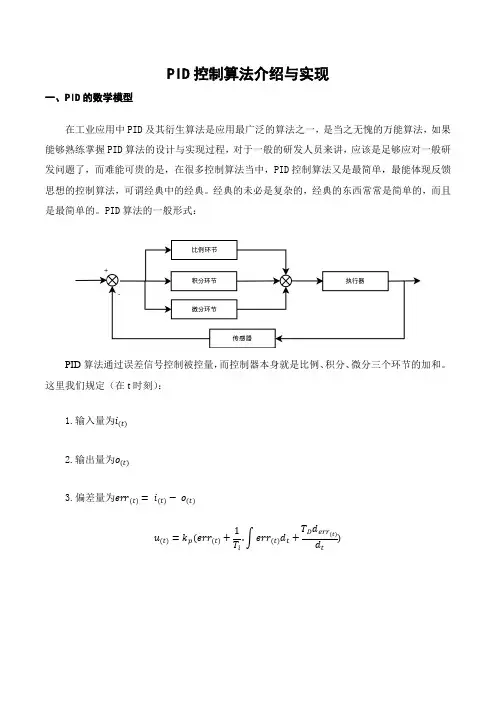

PID控制算法介绍与实现一、PID的数学模型在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在很多控制算法当中,PID控制算法又是最简单,最能体现反馈思想的控制算法,可谓经典中的经典。

经典的未必是复杂的,经典的东西常常是简单的,而且是最简单的。

PID算法的一般形式:PID算法通过误差信号控制被控量,而控制器本身就是比例、积分、微分三个环节的加和。

这里我们规定(在t时刻):1.输入量为i(t)2.输出量为o(t)3.偏差量为err(t)=i(t)− o(t)u(t)=k p(err(t)+1T i.∫err(t)d t+T D d err(t)d t)二、PID算法的数字离散化假设采样间隔为T,则在第K个T时刻:偏差err(k)=i(k) - o(k)积分环节用加和的形式表示,即err(k) + err(k+1) + …微分环节用斜率的形式表示,即[err(k)- err(k−1)]/T; PID算法离散化后的式子:u(k)=k p(err(k)+TT i.∑err(j)+T DT(err(k)−err(k−1)))则u(k)可表示成为:u(k)=k p(err(k)+k i∑err(j)+k d(err(k)−err(k−1)))其中式中:比例参数k p:控制器的输出与输入偏差值成比例关系。

系统一旦出现偏差,比例调节立即产生调节作用以减少偏差。

特点:过程简单快速、比例作用大,可以加快调节,减小误差;但是使系统稳定性下降,造成不稳定,有余差。

积分参数k i:积分环节主要是用来消除静差,所谓静差,就是系统稳定后输出值和设定值之间的差值,积分环节实际上就是偏差累计的过程,把累计的误差加到原有系统上以抵消系统造成的静差。

微分参数k d:微分信号则反应了偏差信号的变化规律,或者说是变化趋势,根据偏差信号的变化趋势来进行超前调节,从而增加了系统的快速性。

连连看思路算法及实现连连看是一款经典的益智游戏,其玩法简单,规则清晰,深受广大玩家喜爱。

在这个游戏中,我们需要通过消除相同的图案来获得高分。

而要想在游戏中取得好成绩,则需要掌握一定的思路算法和实现方法。

一、思路算法1.寻找相同图案在连连看游戏中,最基本的操作就是寻找相同的图案。

因此,在进行游戏时,我们需要将所有可消除的图案都找出来,并建立起它们之间的关联关系。

2.建立关联关系建立图案之间的关联关系是为了方便后续操作。

我们可以使用二维数组或者链表等数据结构来存储每个图案以及它们之间的连接情况。

对于每一个图案,我们可以将其坐标作为数组下标,并将其与周围相邻的图案进行连接。

3.寻找可消除路径在建立好每个图案之间的连接关系后,我们就可以开始寻找可消除路径了。

通常情况下,可消除路径有两种:直线型和弯曲型。

对于直线型路径,我们只需要判断两个图案之间是否存在直线连接即可;而对于弯曲型路径,则需要考虑路径中是否存在转折点。

4.消除图案当我们找到了可消除路径后,就可以进行图案的消除操作了。

在消除时,我们需要将所有经过的图案都从数据结构中删除,并将得分累加到总分中。

此外,在进行消除操作时,我们还需要考虑一些特殊情况,如图案之间存在障碍物等。

5.判断游戏结束当所有的图案都被消除或者无法再进行消除操作时,游戏就结束了。

在判断游戏是否结束时,我们可以检查当前数据结构中是否还有未被消除的图案。

如果存在未被消除的图案,则说明游戏还未结束;否则,游戏就已经结束了。

二、实现方法1.数据结构在实现连连看游戏时,我们通常使用二维数组或链表等数据结构来存储每个图案以及它们之间的连接关系。

对于二维数组来说,其优点是存储简单、操作方便;而链表则更加灵活,可以动态地添加和删除元素。

2.算法实现在实现连连看游戏时,我们需要编写一些算法来完成相应的功能。

例如,在寻找可消除路径时,我们可以使用广度优先搜索算法(BFS)或深度优先搜索算法(DFS)来遍历所有可能的路径,并找到其中符合要求的路径。

软件开发中的算法设计与实现在今天这个信息时代,软件开发已成为了一项日益重要的技术。

而在软件开发中,算法设计和实现则是其中相当重要的一部分。

算法,是一个单词,有时也可以理解为“计算方法”。

换句话说,算法是使计算机完成特定任务的一系列步骤。

一个好的算法可以使得程序的运行效率更高,且更加准确。

那么,如何才能制定出一个良好的算法呢?首先,需要清楚地了解任务的性质和规模。

其中规模往往是主要的考虑因素。

如果规模较小,较为简单,那么采用暴力的枚举法往往是较好的选择。

但是如果规模较大,需要在规定时间内完成任务,那么就需要考虑更高效的算法了。

其次,针对不同的任务,可以借鉴已有的算法,或是进行创新性地设计。

例如,排序算法,常见的有插入、选择、冒泡、快速、归并等,其性能各有优缺点。

在程序开发中,需要根据实际的需求结合算法的复杂度、数据规模与内存情况进行选择。

而对于一些较为特殊的任务,例如图像识别、机器学习等,需要根据具体情况开发新的算法。

再者,算法的实现也是相当重要的。

在编写程序时,需要注重代码的可读性、可维护性和可扩展性。

通常而言,程序的可读性指的是程序代码的可读性。

一个好的程序应该能够使阅读程序的人快速理解程序的功能和实现方法。

可维护性则指的是程序的易于维护度,例如需要修改程序代码时,修改的成本及可能引起的副作用等。

可扩展性则是指程序设计的现在能适应更多的需求,未来也可随之增加新的需求而进行扩展。

此外,程序的实现过程中,可能会出现一些困难与问题。

在这种情况下,可以借助于数据结构和算法分析工具来帮助解决问题。

数据结构可以看做是算法执行中的各种储存形式,例如数组、栈、队列、链表、树、图等。

在程序实现过程中,需要对数据结构进行有效的管理和优化,以达到更好的性能。

而算法分析工具,则可以帮助程序员分析算法的时间复杂度、空间复杂度、执行效率等指标,使得在确定算法后,能够更为精细地进行实现,加快程序的执行速度。

在软件开发中,算法设计和实现是程序员不可避免的任务。

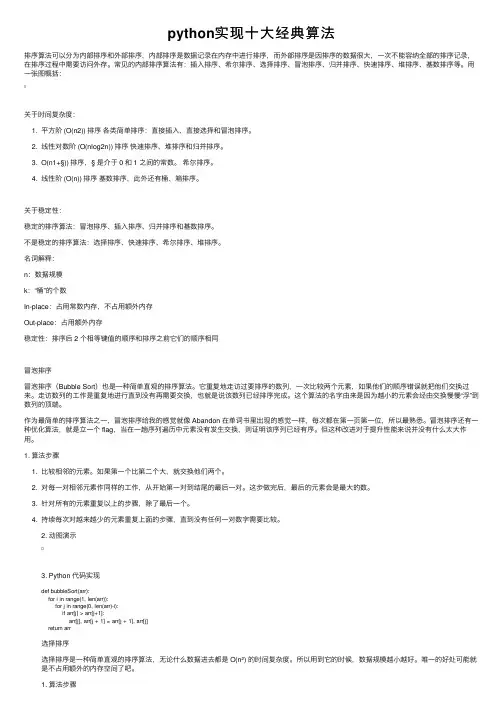

python实现⼗⼤经典算法排序算法可以分为内部排序和外部排序,内部排序是数据记录在内存中进⾏排序,⽽外部排序是因排序的数据很⼤,⼀次不能容纳全部的排序记录,在排序过程中需要访问外存。

常见的内部排序算法有:插⼊排序、希尔排序、选择排序、冒泡排序、归并排序、快速排序、堆排序、基数排序等。

⽤⼀张图概括:关于时间复杂度:1. 平⽅阶 (O(n2)) 排序各类简单排序:直接插⼊、直接选择和冒泡排序。

2. 线性对数阶 (O(nlog2n)) 排序快速排序、堆排序和归并排序。

3. O(n1+§)) 排序,§ 是介于 0 和 1 之间的常数。

希尔排序。

4. 线性阶 (O(n)) 排序基数排序,此外还有桶、箱排序。

关于稳定性:稳定的排序算法:冒泡排序、插⼊排序、归并排序和基数排序。

不是稳定的排序算法:选择排序、快速排序、希尔排序、堆排序。

名词解释:n:数据规模k:“桶”的个数In-place:占⽤常数内存,不占⽤额外内存Out-place:占⽤额外内存稳定性:排序后 2 个相等键值的顺序和排序之前它们的顺序相同冒泡排序冒泡排序(Bubble Sort)也是⼀种简单直观的排序算法。

它重复地⾛访过要排序的数列,⼀次⽐较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。

⾛访数列的⼯作是重复地进⾏直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。

这个算法的名字由来是因为越⼩的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。

作为最简单的排序算法之⼀,冒泡排序给我的感觉就像 Abandon 在单词书⾥出现的感觉⼀样,每次都在第⼀页第⼀位,所以最熟悉。

冒泡排序还有⼀种优化算法,就是⽴⼀个 flag,当在⼀趟序列遍历中元素没有发⽣交换,则证明该序列已经有序。

但这种改进对于提升性能来说并没有什么太⼤作⽤。

1. 算法步骤1. ⽐较相邻的元素。

如果第⼀个⽐第⼆个⼤,就交换他们两个。

2. 对每⼀对相邻元素作同样的⼯作,从开始第⼀对到结尾的最后⼀对。

《五子棋人工智能算法设计与实现》篇一一、引言五子棋是一款源自中国古代的经典策略游戏,近年来,随着人工智能技术的发展,其对战成为了众多算法挑战的对象。

本篇文章旨在阐述一个关于五子棋的人工智能算法的设计与实现过程。

我们将从算法设计思路、实现方法、性能评估等方面进行详细介绍。

二、算法设计思路五子棋算法的设计主要围绕棋局评估、策略选择和落子决策三个核心环节。

1. 棋局评估棋局评估是对棋局的整体评价。

我们需要通过一系列规则和算法来评估当前棋局对玩家的优势和劣势。

棋局评估需要综合考虑到各种可能的变化和风险,以及对手可能的反击和策略。

2. 策略选择策略选择是根据棋局评估结果,选择最优的行动方案。

这需要具备强大的学习和推理能力,能够根据历史数据和当前局面,预测未来可能的走势。

3. 落子决策落子决策是在策略选择的基础上,选择最佳的落子位置。

需要结合自身的知识和对对手的了解,以及棋局的复杂性,选择最佳的落子位置。

这需要综合考虑当前棋盘的状态、自身的局势、对手的动向等多个因素。

三、算法实现在五子棋算法的实现过程中,我们主要采用了深度学习、机器学习等技术。

1. 深度学习在棋局评估中的应用深度学习模型能够从大量数据中学习到五子棋的规则和策略。

通过构建深度神经网络,我们可以对当前棋局进行全面而准确的评估。

2. 机器学习在策略选择和落子决策中的应用机器学习模型能够根据历史数据和当前局面,预测未来可能的走势。

通过构建强化学习模型,我们可以让在不断试错中学习和改进自身的策略和决策。

四、性能评估为了验证五子棋算法的性能,我们进行了大量的测试和评估。

我们分别在不同的规则、不同的对手强度下进行了测试,包括与人类高手进行对战。

通过这些测试,我们发现我们的算法在大多数情况下都能取得较好的成绩,尤其在处理复杂局面时表现出了较高的能力和效率。

然而,我们的仍然存在一些不足之处,比如在面对复杂的对手时可能会陷入僵局或者做出不合理的决策。

为了解决这些问题,我们将继续改进算法和模型,进一步提高的性能和鲁棒性。

基于决策树算法的个性化推荐系统设计与实现个性化推荐系统在当今互联网时代具有重要意义,它可以根据用户的个人喜好、行为习惯和历史数据,提供符合用户需求的推荐内容。

决策树是一种常用的个性化推荐算法,基于其独特的决策流程可以实现个性化推荐的设计与实现。

本文将从算法原理、系统设计以及实现步骤三个方面详细介绍基于决策树算法的个性化推荐系统。

一、算法原理决策树算法是一种基于特征选择和划分的机器学习算法。

它通过对训练数据的学习建立一个决策树模型,实现对新数据的分类和预测。

在个性化推荐系统中,可以使用决策树算法识别用户的兴趣偏好,并进行相应的推荐。

决策树的构建过程可以分为两个主要步骤:特征选择和树的构建。

特征选择是指从已有的数据集中选择一个具有最佳分类能力的特征作为节点划分的依据。

常用的特征选择方法有信息增益、信息增益比和基尼指数等。

通过特征选择确定了节点的划分特征后,就可以递归地构建决策树。

构建过程中,每个节点都将根据划分特征将数据划分为不同的分支,直到满足停止条件。

常用的停止条件有节点中数据类别完全相同或者达到预定深度。

二、系统设计基于决策树算法的个性化推荐系统设计需要包括数据处理、特征选择和推荐模块。

1. 数据处理:对用户数据和物品数据进行处理和清洗,包括数据去重、缺失值处理、数据格式转换等。

同时需要进行特征工程,将原始数据转化为决策树算法可以识别和处理的特征。

2. 特征选择:根据用户的个人喜好和行为习惯,选择能够反映用户兴趣的特征作为节点划分的依据。

常用的特征包括用户的点击行为、购买记录、历史评分等。

3. 推荐模块:根据用户的特征和决策树算法模型,对用户进行个性化推荐。

可以使用决策树进行分类和预测,将用户分类到不同的兴趣标签,并为用户推荐感兴趣的物品。

三、实现步骤基于决策树算法的个性化推荐系统的实现可以分为以下几个步骤:1. 数据收集和清洗:收集用户和物品的相关数据,并进行数据清洗和预处理,去除重复数据和缺失值,并转换为适合决策树算法处理的格式。

算法设计的实验报告1. 引言算法设计是计算机科学与技术领域的核心内容之一。

通过设计有效的算法,可以解决各种实际问题,提高计算机程序的性能,并优化资源利用。

本实验旨在通过实际案例,展示算法设计的过程及其在实际应用中的重要性。

2. 实验背景在本实验中,我们以图搜索算法为例,着重介绍了深度优先搜索(DFS)和广度优先搜索(BFS)两种经典的图搜索算法。

图搜索算法是图论中的重要概念,应用广泛,例如路径规划、迷宫问题、图像分割等领域。

通过比较两种算法的性能和应用场景,我们可以更好地理解算法设计的意义。

3. 实验目的1. 了解深度优先搜索和广度优先搜索两种常见的图搜索算法;2. 分析两种算法的优缺点和适用场景;3. 通过实际案例,比较两种算法在不同情况下的性能。

4. 实验方法本实验采用Python语言实现DFS和BFS算法,并通过相同的测试用例对两种算法进行评估。

4.1 深度优先搜索算法(DFS)深度优先搜索算法是一种遍历图的方法,其基本思想是从起始节点出发,不断向下搜索,直到找到目标节点或无法继续下去为止。

具体实现过程如下:1. 将起始节点入栈;2. 判断栈是否为空,若为空则搜索结束;3. 弹出栈顶节点,判断是否为目标节点,若是,则搜索成功,返回结果;4. 若不是目标节点,则将该节点的未访问过的相邻节点入栈;5. 重复步骤2至步骤4,直到找到目标节点或栈为空。

4.2 广度优先搜索算法(BFS)广度优先搜索算法是一种逐层遍历图的方法,其基本思想是从起始节点开始,先访问其所有相邻节点,再逐层向外扩展。

具体实现过程如下:1. 将起始节点入队;2. 判断队列是否为空,若为空则搜索结束;3. 出队一个节点,判断是否为目标节点,若是,则搜索成功,返回结果;4. 若不是目标节点,则将该节点的未访问过的相邻节点入队;5. 重复步骤2至步骤4,直到找到目标节点或队列为空。

5. 实验结果与分析我们通过使用DFS和BFS算法解决迷宫问题进行测试,并比较了两种算法的性能。

基于增量式PID算法的循迹小车的设计与实现一、引言在现代科技的快速发展下,无人驾驶技术已经成为了一个非常热门的领域。

循迹小车作为其中的一种代表,其设计与实现一直备受关注。

其中PID算法作为控制系统中常用的一种算法,因其稳定性及高效性而备受青睐。

本文将围绕基于增量式PID算法的循迹小车设计与实现进行探讨。

二、基于增量式PID算法的设计思路在设计循迹小车时,首先需要明确其目标:即按照规定的轨迹行驶。

而基于增量式PID算法的设计思路,核心就在于PID控制器。

PID控制器是由比例项、积分项和微分项组成的,通过调节这三个部分的参数,我们可以实现对小车的精准控制。

而增量式PID算法则是对传统PID算法的优化,其核心思想是通过对比当前的输出值和上一次的输出值,来调整PID参数,使得系统的动态响应更加灵活、迅速。

这就意味着循迹小车在行驶轨迹时能够更加精准地调整方向,从而更好地适应各种场景。

基于增量式PID算法的设计思路还需要考虑在循迹小车上实现传感器的选择及安装、电机的控制与调整、实时数据的采集与处理等问题。

三、循迹小车的硬件设计与实现在循迹小车的硬件设计中,我们通常需要考虑以下几个方面:轮子的布置与材料选择、电机的种类与功率、传感器的种类与数量。

首先是轮子的布置与材料选择,对于循迹小车而言,轮子的布置直接关系到其行驶稳定性及灵活性。

一般来说,我们可以选择四个轮子的布置方式,这样可以提高小车的稳定性。

轮子的材料选择也非常重要,一般我们可以选择橡胶或者塑料材料,这样可以提高轮子的耐磨性及抓地力。

其次是电机的选择与功率,对于循迹小车来说,我们通常选择直流电机。

电机的功率也需要根据循迹小车的重量及行驶速度来进行选择,一般来说,我们可以选择功率在1-5W 之间的直流电机。

最后是传感器的选择与数量,对于循迹小车来说,我们通常需要选择红外线传感器、超声波传感器等,以便实现对环境的感知与调整。

首先是PID控制算法的编写与优化,基于增量式PID算法的设计思路,我们需要对PID 控制算法进行编写与优化。

基于协同过滤算法的推荐系统设计与实现推荐系统是一项广泛应用于电子商务、社交媒体、新闻资讯等领域的重要技术,其通过收集用户的历史行为数据,并利用这些数据来预测用户的兴趣和需求,从而向用户提供个性化的推荐内容。

基于协同过滤算法的推荐系统是其中一种常用的推荐技术,本文将重点探讨基于协同过滤算法的推荐系统的设计与实现。

一、介绍协同过滤算法是推荐系统中应用较为广泛的一种算法。

它基于用户之间的相似性或物品之间的相似性来进行推荐。

具体而言,协同过滤算法会根据用户的历史行为数据,找到与目标用户具有相似兴趣的其他用户,然后向目标用户推荐这些其他用户喜欢的物品。

根据这种方法,可以为用户提供个性化的推荐。

二、设计思路1. 数据收集与处理推荐系统需要收集用户的历史行为数据,如浏览记录、购买记录等。

这些数据将作为算法的输入。

在设计推荐系统时,需要确保数据的完整性和准确性。

可以通过用户登录、订阅等方式来收集用户的历史行为数据,并进行数据清洗和预处理,以提高推荐结果的准确性。

2. 用户相似度计算在协同过滤算法中,用户之间的相似度是推荐的基础。

根据用户的历史行为数据,可以使用适当的相似度计算方法来衡量用户之间的相似程度。

常用的方法包括余弦相似度、欧氏距离等。

在计算用户相似度时,可以考虑不同物品的权重,以提高推荐结果的准确性。

3. 推荐物品选择根据用户的相似度,可以选择与目标用户相似度较高的其他用户的喜好物品作为推荐内容。

在选择推荐物品时,可以考虑多种因素,如用户的历史行为、热门物品、新上架物品等。

根据这些因素,可以使用适当的推荐策略,如基于流行度的推荐、基于内容的推荐等。

4. 推荐结果生成与展示推荐系统的最终目的是向用户提供个性化的推荐结果。

在生成推荐结果时,可以根据用户的偏好和需求来筛选和排序推荐物品。

同时,在展示推荐结果时,可以使用直观明了的方式,如列表、瀑布流等,以提高用户的使用体验。

三、实现方法1. 算法选择在实现基于协同过滤算法的推荐系统时,需选取合适的协同过滤算法。

高效的路径规划算法设计与实现路径规划是指在给定起点和终点的情况下,确定一条经过特定条件、优化目标的最短路径或最优路径。

在实际生活中,路径规划常常被用于导航系统、物流配送、智能交通等领域。

高效的路径规划算法设计与实现,可以大大提高路径规划的准确性和效率。

在路径规划领域,有许多经典算法可供选择,如迪杰斯特拉算法、A*算法、最小生成树算法等。

不同的算法适用于不同的场景和问题,下面将介绍其中两个常用的高效路径规划算法:迪杰斯特拉算法和A*算法。

迪杰斯特拉算法是一种基于图的搜索算法,用于计算某个节点到其余所有节点的最短路径。

首先,需要建立一个节点集合,用来存储已访问的节点和未访问的节点。

然后,初始化起点节点,并将其到自身的距离设为0,其余节点的距离设为无穷大。

接下来,从起点节点开始,选择距离起点节点最近的节点,并更新与该节点相连的节点的距离。

重复此过程,直到所有节点都被访问。

该算法的时间复杂度为O(V^2),其中V是节点的个数。

与迪杰斯特拉算法相比,A*算法在效率上有所提升。

A*算法考虑了节点之间的启发式信息,通过估计到目标节点的距离来指导搜索过程。

A*算法结合了广度优先搜索和启发式搜索的优点,既能保证找到最优解,又能提高搜索效率。

具体实现上,A*算法使用一个估价函数来评估节点的价值,并根据估价函数的值进行优先级排序。

在搜索过程中,选择最有希望的节点进行扩展,并更新它们到起点节点的距离。

A*算法的时间复杂度取决于估价函数的选择,通常为O(b^d),其中b是分支因子(节点的平均分支数),d是目标节点的深度。

除了迪杰斯特拉算法和A*算法外,还有其他一些高效的路径规划算法值得探讨。

例如,最小生成树算法可以用于在无向加权图中找到连接所有节点的最小生成树,从而实现路径规划优化。

此外,还有一些启发式搜索算法如蚁群算法、模拟退火算法等,它们模拟自然界中某些现象的行为,并通过集体智慧来求解路径规划问题。

在实现高效的路径规划算法时,还需要考虑一些实际问题。

基于增量式PID算法的循迹小车的设计与实现一、引言在现代自动化控制系统中,PID控制器是应用最为广泛的一种控制器。

PID控制器具有参数调节简单、性能稳定、应用广泛等特点,因此在很多领域得到了广泛的应用。

特别是在自动驾驶领域,很多循迹小车都采用PID控制算法进行路径跟踪和车辆控制。

本文将介绍一种基于增量式PID算法的循迹小车设计与实现。

文章首先介绍了PID控制算法的基本原理,然后详细讲解了增量式PID算法的设计与实现过程。

接着,介绍了循迹小车的硬件设计,包括传感器、电机和控制器等部件。

对循迹小车的实际运行效果进行了测试和分析。

二、PID控制算法的基本原理PID控制算法是一种经典的闭环控制算法,由比例(P)、积分(I)和微分(D)三个部分构成。

PID控制器的输出值由目标值与实际值之间的偏差(误差)通过比例、积分和微分三个部分得到。

比例项决定了响应速度,积分项消除稳态误差,微分项则消除振荡。

通过合理地调节PID控制器的参数,可以实现系统的快速响应和稳定性。

一般来说,循迹小车的控制系统需要根据车辆当前的位置和目标位置,计算出需要施加到车轮上的力矩或速度。

增量式PID控制算法是一种应用广泛的PID控制算法,该算法在传统PID控制算法的基础上,对输出进行增量计算,从而提高系统的稳定性和鲁棒性。

三、增量式PID算法的设计与实现增量式PID控制算法的关键是对PID控制器的输出进行增量化处理。

具体来说,需要对上一时刻的控制量和本时刻的控制量进行差值计算,得到增量,然后再加上上一时刻的控制量得到本时刻的控制量。

这样做的好处是可以减小输出波动,提高系统的稳定性。

增量式PID算法的伪代码如下:```error = setpoint - actual //计算偏差P = Kp * error //比例项I = Ki * (I + error) //积分项D = Kd * (error - pre_error) //微分项output = output + P + I + D //计算输出pre_error = error //保存上一时刻的偏差```error为当前时刻的误差,P、I和D分别为比例、积分和微分项,Kp、Ki和Kd分别为比例、积分和微分系数,output为本时刻的控制量,pre_error为上一时刻的误差。