☆允许式纵联距离保护原理

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:2

第二季度技术讲课

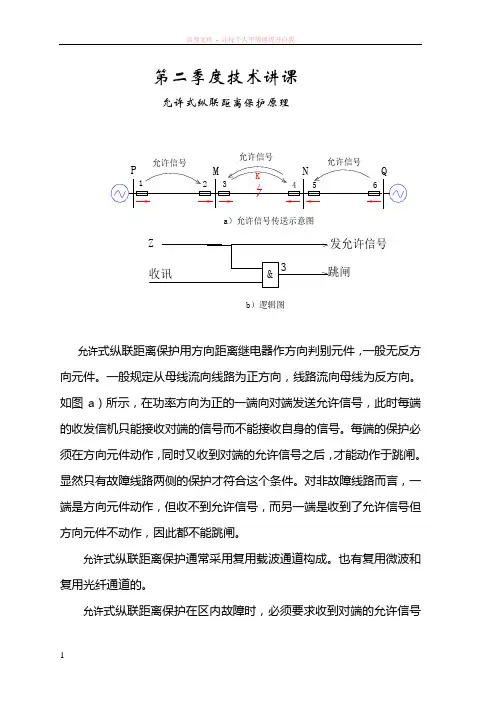

允许式纵联距离保护原理 b)逻辑图

收讯跳闸

&a)允许信号传送示意图

1P

允许信号23M 允许信号K 54N

Q

6允许信号发允许信号3Z

允许式纵联距离保护用方向距离继电器作方向判别元件,一般无反方向元件。

一般规定从母线流向线路为正方向,线路流向母线为反方向。

如图a )所示,在功率方向为正的一端向对端发送允许信号,此时每端的收发信机只能接收对端的信号而不能接收自身的信号。

每端的保护必须在方向元件动作,同时又收到对端的允许信号之后,才能动作于跳闸。

显然只有故障线路两侧的保护才符合这个条件。

对非故障线路而言,一端是方向元件动作,但收不到允许信号,而另一端是收到了允许信号但方向元件不动作,因此都不能跳闸。

允许式纵联距离保护通常采用复用载波通道构成。

也有复用微波和复用光纤通道的。

允许式纵联距离保护在区内故障时,必须要求收到对端的允许信号

才能跳闸,因此就会遇到高频信号通过故障点时衰耗增大的问题,只是它的一个主要缺点。

最严重的情况是区内故障伴随有通道破坏,例如发生三相接地短路等,造成允许信号衰减过大甚至完全送不过去,此时将造成保护拒动。

允许式纵联距离保护通常采用超范围工作方式,即由距离II或III段键控发讯。

纵联距离保护的原理及优缺点1. 纵联距离保护的基本原理纵联距离保护是电力系统中常用的一种保护方式,主要用于保护输电线路或配电线路上的设备和电缆。

其基本原理是通过比较故障点到保护装置的距离和设定的保护范围来判断故障是否在保护范围内,并进行相应的动作。

纵联距离保护通常由保护装置、线路电流互感器、电压互感器以及通信系统等组成。

保护装置通过线路电流互感器和电压互感器获取电流和电压信号,并通过保护算法对这些信号进行处理。

保护装置上设置了故障类型、故障距离以及保护区域等参数,通过比较故障距离和保护范围来判断故障是否在保护范围内。

当故障发生时,保护装置会判断故障距离,若故障距离小于保护范围,则认定故障在保护范围内,并进行相应的动作,如切断故障线路,以保护其他正常运行的设备。

通常,纵联距离保护采用的是故障电流和电压的比值来计算故障距离。

当故障发生时,纵联距离保护计算故障点到保护装置的距离,并与设定的保护范围进行比较。

常用的故障距离计算方法有:1.阻抗比较法:将故障电流与故障电压之比与事先设定的特征阻抗比进行比较,来判断故障距离。

2.主导阻抗法:通过采集线路两端电压和流过线路的电流,计算出线路的纵阻抗,再与设定的阻抗比进行比较,来判断故障距离。

3.移相法:通过采集线路两端电压和流过线路的电流,计算出线路的移相角,然后通过事先计算出的移相系数来判断故障距离。

2. 纵联距离保护的优点纵联距离保护具有以下几个优点:•快速性:纵联距离保护的动作速度非常快,通常可以在几毫秒内完成动作。

这可以有效地减少故障带来的损失,并保护系统的稳定运行。

•可靠性:纵联距离保护在判断故障是否在保护范围内时,通过比较实际的故障距离和设定的保护范围来进行判断。

这种保护方式相对于传统的差动保护来说更为可靠,可以减少误动作的可能性。

•适应性:纵联距离保护可以适应不同类型的故障,包括短路故障、接地故障以及其他类型的故障。

通过设定不同的保护参数,可以实现对不同故障的保护。

纵联距离保护的原理及优缺点引言:纵联距离保护是电力系统中常用的一种保护方式,它通过测量电力线路两端电流和电压的差值,判断线路是否发生故障,从而实现对电力系统的保护。

本文将详细介绍纵联距离保护的原理、优点和缺点。

一、纵联距离保护的原理纵联距离保护是基于传输线特性的电流和电压相位关系建立的,其主要原理可概括为以下几点:1. 电力线路的电流和电压之间存在一定的相位差,而这个相位差与线路的长度和特性有关。

2. 在正常运行状态下,电流和电压的相位差是稳定的,而当线路发生故障时,电流和电压的相位差会发生变化。

3. 根据电流和电压相位差的变化情况,可以判断出线路是否发生故障以及发生故障的位置。

二、纵联距离保护的优点纵联距离保护具有以下几个优点:1. 灵敏性高:纵联距离保护可以快速检测到线路的故障,减少对电力系统的损害。

2. 可靠性强:纵联距离保护采用了先进的电流和电压测量技术,能够准确地判断线路的故障位置,提高电力系统的可靠性。

3. 抗干扰能力强:纵联距离保护采用了差动测量原理,能够有效地抵抗电力系统中的干扰信号,提高保护装置的稳定性。

4. 适用范围广:纵联距离保护适用于各种电力线路,无论是高压输电线路还是低压配电线路都可以使用。

三、纵联距离保护的缺点纵联距离保护也存在一些缺点,主要包括:1. 定位误差:由于电力线路的特性和故障类型的不同,纵联距离保护在故障定位方面可能存在一定的误差。

2. 受电力系统结构的影响:纵联距离保护的工作性能受到电力系统结构的影响,当电力系统结构发生变化时,纵联距离保护需要进行相应的调整和优化。

3. 对电力系统的负荷变化敏感:纵联距离保护对电力系统的负荷变化比较敏感,当负荷变化较大时,保护装置可能会误判线路故障。

结论:纵联距离保护是一种常用的电力系统保护方式,它通过测量电流和电压的差值来判断线路是否发生故障。

纵联距离保护具有灵敏性高、可靠性强、抗干扰能力强和适用范围广的优点,但也存在定位误差、受电力系统结构影响和对负荷变化敏感的缺点。

纵联保护的基本原理纵联保护是指在电力系统中,通过合理的保护配置和设置原则,实现对各级电气设备的保护,以保证电力系统的安全稳定运行。

纵联保护的基本原理包括以下几个方面:1. 故障范围确定。

纵联保护首先需要确定故障范围,即在电力系统中发生故障时,需要确定受影响的设备范围,以便及时采取保护措施。

通过对系统进行合理的分区和设备的分类,可以确定故障范围,从而为后续的保护设置提供依据。

2. 保护动作速度。

纵联保护需要具备快速的动作速度,以便在发生故障时能够迅速切除故障点,保护系统的安全稳定运行。

保护装置的动作速度取决于设备的故障特性和系统的运行要求,需要根据实际情况进行合理设置。

3. 保护动作的协调性。

在纵联保护中,各级保护装置之间需要具备良好的协调性,以确保在故障发生时能够按照一定的优先级顺序进行动作,避免保护的重复动作或者保护盲区的出现。

通过合理的保护设置和装置的协调性设计,可以有效提高系统的可靠性和稳定性。

4. 保护动作的选择性。

纵联保护需要具备良好的选择性,即在发生故障时能够准确地切除故障点,而不影响系统中其他正常运行的设备。

通过合理的保护设置和装置的选择性设计,可以避免误动作和保护失效的情况,确保系统的安全可靠运行。

5. 保护动作的灵活性。

纵联保护需要具备一定的灵活性,即能够根据系统的运行状态和故障情况进行动作的调整和变化。

通过合理的保护设置和装置的灵活性设计,可以适应系统运行的不同工况和故障情况,保证系统的安全稳定运行。

综上所述,纵联保护的基本原理包括确定故障范围、保护动作速度、保护动作的协调性、保护动作的选择性和保护动作的灵活性。

通过合理的保护配置和设置原则,可以实现对电力系统的全面保护,确保系统的安全稳定运行。

纵联距离保护的原理及优缺点纵联距离保护(Pilot Distance Protection)是一种常用的电力系统保护方案,它通过测量电力系统中的纵向信息,实现对电力线路的保护。

纵联距离保护的原理是根据故障点到保护装置的距离来判断故障位置,并通过比较测量值和设定值之间的差异来实现保护动作。

本文将详细介绍纵联距离保护的原理及其优缺点。

一、原理纵联距离保护的原理基于以下两个假设:1. 电力线路上的故障点与保护装置之间的电压、电流及功率的关系是稳定的。

2. 电力线路上的故障点与保护装置之间的阻抗是稳定的。

根据这两个假设,纵联距离保护装置通过测量电力线路上的电压和电流,并计算出故障点到保护装置的阻抗值。

然后,将该阻抗值与设定值进行比较,如果二者之间的差异超过一定的阈值,就会发出保护信号,触发保护动作。

二、优点1. 灵敏度高:纵联距离保护可以根据电力线路上的电压和电流的变化情况,准确地判断故障点的位置。

它具有较高的灵敏度,能够快速准确地检测故障,并采取相应的保护措施,有效地保护电力系统的安全运行。

2. 速度快:纵联距离保护的动作速度非常快,可以在故障发生后的瞬间就做出反应。

这对于保护电力系统的设备和人员来说,非常重要,可以避免故障扩大和损害的发生,保护电力系统的可靠性和稳定性。

3. 抗干扰能力强:纵联距离保护对外界的干扰具有一定的抵抗能力。

它可以通过滤波和抗干扰算法来抑制电力系统中的干扰信号,确保保护装置的测量结果准确可靠。

4. 适应性强:纵联距离保护具有较强的适应性,可以适应不同类型的故障和电力系统结构。

它可以通过调整设定值和参数来适应不同的工况和系统变化,提高保护的准确性和可靠性。

三、缺点1. 距离测量误差:纵联距离保护的测量结果受到电力线路参数的影响,如电阻、电抗等。

这些参数可能会随着电力系统的运行状态和负载变化而发生变化,导致测量结果的误差增大,从而影响保护的准确性。

2. 故障位置误判:纵联距离保护只能判断故障点与保护装置之间的距离,不能准确判断故障的位置。

纵联保护的基础知识一、输电线的纵联保护(Pilot Protection)仅反应线路一侧的电气量不可能区分本线末端和对侧母线(或相邻线始端)故障,只有反应线路两侧的电气量才可能区分上述两点故障,达到有选择性地快速切除全线故障的目的。

为此需要将线路一侧电气量的信息传输到另一侧去,也就是说在线路两侧之间发生纵向的联系。

这种保护称为输电线的纵联保护(Pilot Protection)。

二、按使用通道分类为了交换信息,需要利用通道。

纵联保护按照所利用通道的不同类型可以分为4种,通常纵联保护也按此命名,它们是:(1)导引线纵联保护(简称导引线保护);(2)电力线载波纵联保护(简称载波保护);(3)微波纵联保护(简称微波保护);(4)光纤纵联保护(简称光纤保护)。

三、各种传送信息通道的特点通道虽然只是传送信息的手段,但纵联保护采用的原理往往受到通道的制约。

纵联保护在应用以下4种通道时应注意以下的特点:(1)导引线通道。

这种通道需要铺设电缆,其投资随线路长度而增加。

当线路较长(超过十余公里)时就不经济了。

导引线越长,安全性越低。

导引线中传输的是电信号。

在中性点接地系统中,除了雷击外,在接地故障时地中电流会引起地电位升高,也会产生感应电压,对保护装置和人身安全构成威胁,也会造成保护不正确动作。

所以导引线的电缆必须有足够的绝缘水平,例如15KV的绝缘水平,从而使投资增大。

导引线直接传输交流电量,故导引线保护广泛采用差动保护原理,但导引线的参数(电阻和分布电容)直接影响保护性能,从而在技术上也限制了导线保护用于较长的线路。

(2)电力线载波通道。

这种通道在保护中应用最广。

载波保护是纵联保护中应用最广的一种。

载波通道由高压输电线及其加工和连接设备(阻波器、结合电容器及高频收发信机)等组成。

高压输电线机械强度大,十分安全可靠。

但正是在线路发生故障时通道可能遭到破坏(高频信号衰减增大),为此需考虑在此情况下高频信号是否能有效传输的问题。

第六章 线路的纵联保护第一节 纵联保护的基本原理根据电流、电压和阻抗原理构成的系统保护,都是从线路靠近电源的一侧测量各种状态下的电气量,由于测量误差等原因,它们不能准确判断发生在本线路末端和下一线路出口的故障,为了保证选择性,只能缩小保护范围,在此范围内,保护可以瞬时动作,如电流和距离Ⅰ段。

为了切除全线范围内的故障,必须另外增设保护,如电流和距离Ⅱ段,同样由于误差的原因,保护范围必然延伸到下一线路,与下一线路保护的保护范围交叉重叠,为了保证选择性,只有延时保护动作,使切除全线路范围内故障的时间延长。

对于电力系统的重要线路和大容量高电压以及超高压线路,为了保证系统并列运行的稳定性和减小故障的损害程度,对保护的速动性提出了更高的要求,必须瞬时切除全线路范围内的故障。

线路的纵联保护可以满足要求。

纵联保护是同时比较线路两侧电气量的变化而进行工作的。

因此,在被保护范围内任何地点发生短路时,纵联保护都能瞬时动作。

根据两侧电气量传输方式的不同,纵联保护主要分为导引线纵联保护(简称导引线保护)、电力线载波保护(简称高频保护)、微波纵联保护(简称微波保护)、光纤纵联保护(简称光纤保护)。

第二节 线路的导引线保护一、 导引线保护的基本原理导引线保护是通过比较被保护线路始端和末端电流幅值、相位进行工作的。

为此,应在线路两侧装设变比、特性完全相同的差动保护专用电流互感器TA ,将两侧电流互感器二次绕组的同极性端子用辅助导引线纵向相连构成导引线保护的电流回路,差动继电器KD 并接在电流互感器的二次端子上,使正常运行时电流互感器二次侧电流在该回路中环流,根据基尔霍夫电流定律,流入差动继电器KD 的电流KDI 等于零,如图6-1(a )所示。

通常称此连接方法为环流法,将环流法接线构成的保护称为导引线保护。

根据以上接线原理,对图6-1所示导引线保护原理进行分析。

当线路正常运行或外部k 点短路时,通过差动继电器KD 的电流为022=-=-=TATA ..KD n I n I I I I ⅠⅠⅠⅠ (6-1)k.Ⅰk.Ⅱ(b)图6-1 导引线保护原理说明(a )正常运行、外部短路时;(b )内部短路时当线路内部任意一点k 短路时,分以下两种情况分析。

纵联保护原理作者:保护人文章来源:本站原创点击数:2100 更新时间:2009-1-6纵联保护原理我们先来看一下反映一侧电气量变化的保护有什么不足?对于反映单侧电气量变化的M侧保护来说,它无法区分是本侧线路末端故障还是下级线路始端故障。

所以在保护整定上要将它瞬时段的保护范围限制在全线的70%~80%左右,也即反映单侧电气量变化的保护不能瞬时切除本线路全长内的故障。

因此,引入了纵联保护,纵联保护是综合反映线路两侧电气量变化的保护,对本线路全长范围内的故障均能瞬时切除。

为了使保护能够做到全线速动,有效的办法是让线路两端的保护都能够测量到对端保护的动作信号,再与本侧带方向的保护动作信号比较、判定,以确定是否为区内故障,若为区内故障,则瞬时跳闸。

这样无论在线路的任何一处发生故障,线路两侧的保护都能瞬时动作跳闸。

快速性、选择性都得到了保证。

在构成保护上,是将对侧对故障的判断量传送到本侧,本侧保护经过综合判断,来决定保护是否应该动作。

有将对侧电气量转化为数字信号通过微波通道或光纤传送到本侧进行直接计算(如纵联差动保护),有将对侧对故障是否在本线路正方向的判断量通过高频(载波、微波)通道传送到本侧,本侧保护进行综合判别(如纵联方向保护、纵联距离保护等等)一、实现纵联保护的方式:1、闭锁式:也就是说收不到高频信号是保护动作和跳闸的必要条件。

一般应用于超范围式纵联保护(所谓超范围即两侧保护的正方向保护范围均超出本线路全长);高频信号采用收发同频,即单频制。

2、允许式:也就是说收到高频信号是保护动作和跳闸的必要条件。

一般应用于超范围式纵联保护(所谓欠范围即两侧保护的正方向保护范围均超过本线路全长的50%以上,但没有超出本线路全长);高频信号采用收发不同频率,即双频制。

3、直跳式:也就是说收到高频信号是保护跳闸的充分必要条件。

一般应用于欠范围式纵联保护。

4、差动式:也就是说将对侧电气量转化为数字信号传送到本侧进行直接计算二、故障时允许式信号、闭锁式信号的特点闭锁式信号主要在非故障线路上传输允许式信号主要在故障线路上传输所以说,对于闭锁信号可以利用电力线路相-地通道构成闭锁式保护;而允许信号由于主要在故障线路上传输,则只能采用相-相通道或者是复用载波、复用微波、专用光纤通道。

第二季度技术讲课

允许式纵联距离保护原理

允许式纵联距离保护用方向距离继电器作方向判别元件,一般无反方向元件。

一般规定从母线流向线路为正方向,线路流向母线为反方向。

如图a)所示,在功率方向为正的一端向对端发送允许信号,此时每端的收发信机只能接收对端的信号而不能接收自身的信号。

每端的保护必须在方向元件动作,同时又收到对端的允许信号之后,才能动作于跳闸。

显然只有故障线路两侧的保护才符合这个条件。

对非故障线路而言,一端是方向元件动作,但收不到允许信号,而另一端是收到了允许信号但方向元件不动作,因此都不能跳闸。

允许式纵联距离保护通常采用复用载波通道构成。

也有复用微波和复用光纤通道的。

允许式纵联距离保护在区内故障时,必须要求收到对端的允许信号才能跳闸,因此就会遇到高频信号通过故障点时衰耗增大的问题,只是

它的一个主要缺点。

最严重的情况是区内故障伴随有通道破坏,例如发生三相接地短路等,造成允许信号衰减过大甚至完全送不过去,此时将造成保护拒动。

允许式纵联距离保护通常采用超范围工作方式,即由距离II或III 段键控发讯。