抽象派女画家诗迪个人简介共25页

- 格式:ppt

- 大小:3.93 MB

- 文档页数:25

克里斯蒂娜·罗塞蒂是谁?英国女诗人罗塞蒂生平简介本文导读:在19世纪的英国文坛上,涌现出两位杰出的女诗人:一位是伊丽莎白·芭蕾特·布朗宁,即布朗宁夫人(1806-1861),另一位是她。

“拉斐尔前派”著名画家但丁·加百利·罗塞蒂是她的大哥(她就是哥哥这幅名画《受胎告知》里的圣母玛丽亚的模特)。

她天生丽质,常做“拉斐尔前派”画家的模特儿。

她的抒情诗平易、纤巧,哀婉动人,富于音乐节奏感,很受读者喜爱。

罗塞蒂一家是来自意大利的流亡者,他们的父亲是意大利烧炭党人,流亡伦敦后担任伦敦大学国王学院意大利语教授。

克里斯蒂娜·罗塞蒂1830年12月5日出生于伦敦,是四个孩子中最小的一个。

她完全靠家庭教学,精通英语、意大利语,能阅读法语、拉丁语和德语。

她的第一首诗作是献给母亲的,写于1842年,七首第一批诗作发表在1850年由“拉斐尔前派”创办的杂志《萌芽》上,署的笔名是埃伦·阿莱恩。

从早年起,她就喜欢和她的哥哥——威廉·迈克尔·罗塞蒂与但丁·加百利·罗塞蒂(Gabriel),还有她的姐姐玛丽亚(Maria),四个孩子中最大的一位——制作和韵诗。

他们在日后的生活中都在与艺术相关的领域里获得了盛名。

玛丽亚在但丁研究方面,威廉·迈克尔·罗塞蒂在文学和艺术批评上,而加百列则在诗歌和绘画中。

在母亲的辅导下,罗塞蒂早在少女时代就开始写诗,她的外祖父加艾塔诺·普里道瑞(Gaetano Polidori)于1847年为她私人出版了一卷作品。

尽管1850年她在拉斐尔前派(Per-Raphyaelite)杂志上曾用笔名爱伦·阿勒耶尼(Ellen Alleyne)发表了她的诗《萌芽》(The Germ),而直到1862年麦克米伦(Macmillan)才出版了她的诗集《魔市及其它诗》(Goblin Market and Other Poems),牢固地奠定了她的诗名。

大众艺术网:“迪本科恩让你重拾对绘画的信仰”——美国著名抒情抽象表现主义画家RichardD...知天下便知你我在哪里,知他人便知你我何等优劣,知过去便知你我需要努力的将来,世界之大如同一家,不分你我不分国界,你我同属于智慧的人类。

情感是人类的产物,艺术是产物中的精华,让你我尊重艺术的创造,更尊重胸怀世界的你我!大众艺术网已经走进第五个年头,感谢不离不弃、弃而走之的新老朋友们,爱也好,嫌也好,艺术本身就是一种信仰、教育和奉献,是人生的一种责任,是人生的一门功课,是人生的精神世界,是人生的共同财富。

当物质的饥饿得不到满足时,那艺术就什么都不是,当你不想打开自家的门户时,那世界就什么都不是。

当你只想活在自己的世界里,那他人就什么都不是。

放眼世界,人类就是一个家庭,不分你我,共同创造,共同分享。

世上有一群人造福着人类的精神世界,让我们不寂寞、不平庸、不饥饿。

大众艺术网尽艺术的天职,胸怀世界,为您开启世界之窗,为艺术执着而奋斗的艺术家们点个赞!感谢一路有您,大众艺术网不会孤单,才有动力!——大众艺术网/ 应为平(旅美油画家、瓷画家)声明:本平台是致力于《世界艺术》推广的公众平台,让世界艺术与我们对话,人类命运共同体、世界地球村概念是当今时代的声音,如果你不认同请移步。

谢谢!Richard Diebenkorn关于画家理查德·迪本科恩(Richard Diebenkorn),美国著名抒情抽象表现主义画家。

迪本科恩(1922年出生)的绘画对战后时代的深刻的抒情抽象,唤起了加州闪烁的光芒和广阔的空地,他几乎在那里度过了他的一生,迪本科恩1993年在伯克利的家中去世。

终年71岁。

迪本科恩的经销商,曼哈顿M.Knoedler公司的劳伦斯·鲁宾说,原因是长期患病后呼吸衰竭。

在过去的两年里,两轮心脏直视手术、肺炎和一轮放射疗法使迪本科恩步履蹒跚,呼吸困难,最终他的创作努力仅限于在卧床时创作的绘画和其他小规模作品。

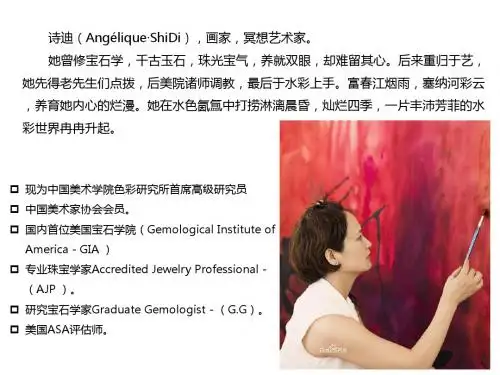

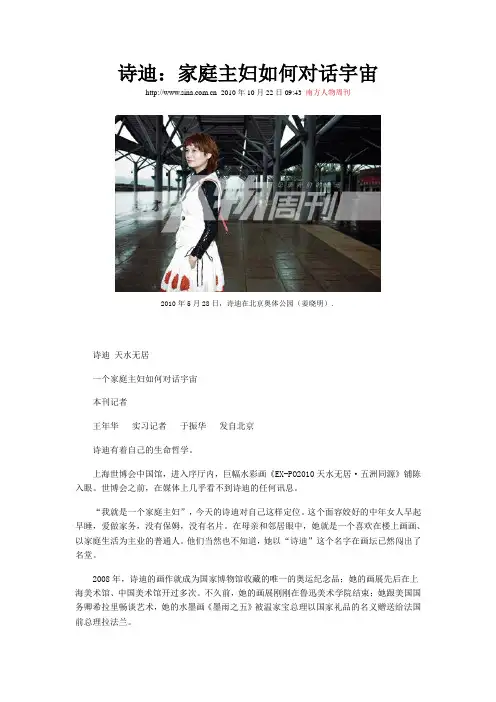

诗迪:家庭主妇如何对话宇宙 2010年10月22日09:43 南方人物周刊2010年5月28日,诗迪在北京奥体公园(姜晓明).诗迪天水无居一个家庭主妇如何对话宇宙本刊记者王年华实习记者于振华发自北京诗迪有着自己的生命哲学。

上海世博会中国馆,进入序厅内,巨幅水彩画《EX-PO2010天水无居·五洲同源》铺陈入眼。

世博会之前,在媒体上几乎看不到诗迪的任何讯息。

“我就是一个家庭主妇”,今天的诗迪对自己这样定位。

这个面容姣好的中年女人早起早睡,爱做家务,没有保姆,没有名片。

在母亲和邻居眼中,她就是一个喜欢在楼上画画、以家庭生活为主业的普通人。

他们当然也不知道,她以“诗迪”这个名字在画坛已然闯出了名堂。

2008年,诗迪的画作就成为国家博物馆收藏的唯一的奥运纪念品;她的画展先后在上海美术馆、中国美术馆开过多次。

不久前,她的画展刚刚在鲁迅美术学院结束;她跟美国国务卿希拉里畅谈艺术,她的水墨画《墨雨之五》被温家宝总理以国家礼品的名义赠送给法国前总理拉法兰。

这样的经历和成就,应该会令人兴奋和骄傲吧?“世博那幅画,把我累得快吐血了!”她却以这样调侃式的口吻,擦拭着作品附加的荣誉和赞美。

她从未觉得自己是艺术家,她不想把任何帽子扣在自己头上,创作是她生活的一部分,就像每天的吃饭睡觉一样,没有功利心,不需使命感。

这种淡然,除了天性使然,更多的,是源自对自由的追求。

她希望的生命状态如同她的画作中一以贯之的主题“天水无居”一样,自由、天然、原始,任何的功利,都会给人套上枷锁和约束。

与宇宙对话诗迪对自然从小就有着超乎寻常的敏感。

当别的小女孩都在把弄着手里的布娃娃时,诗迪却对石头产生了兴趣。

她每天把小软石装到口袋里,上课不时地摸一摸。

她觉得石头和人一样是有生命的,可以说话,可以欢乐悲伤。

令她沮丧的是,这些石头何时形成的她却说不清楚。

十几年之后,她毅然决然地放弃在读的中央戏剧学院导演系,考入美国的宝石学院,成为了第一个拿到宝石学文凭和美国注册宝石评估师的中国人。

弗莱明的《世界艺术史》以及剑桥、牛津等出版的美术通史都较少提及罗塞蒂和拉斐尔前派。

《剑桥艺术史——19、20世纪绘画欣赏(第3卷)》对拉斐尔前派定义为从现实主义到晚期印象派的代表,与拿撒勒画派以及工艺美术运动有相关性。

提姆·巴林杰的《拉斐尔前派艺术》经梁莹翻译由中国建筑工业出版社于2007年在中国发行,巴林杰将己在伯明翰大学教学一年和学生讨论关于“前拉斐尔派”的相关资料整理成书,在其看来,拉斐尔前派是一个冲突的概念:该艺术画派屮代表了过去和现在、历史性和现代性、象征主义和现实主义、工人阶级和资本阶级、殖民者与被殖民者等重重高压关系。

威廉·冈特也在2005年由江苏教育出版社发行了中文版本《拉斐尔前派的梦》,他的《简明英国绘画史》、《英国绘画的伟大世纪》、《维多利亚时代的奥林匹斯山》等,以“悲剧”和“梦境”对拉斐尔前派进行定义。

利物浦国家博物馆艺术长廊的负责人朱利安·特罗伊赫兹的相关研究比较具体、客观、紧密结合绘画作品,他评价“拉斐尔前派在1848年取得成就是属于集体的,艺术家们互相交换思想和互相合作”。

普利茅茨大学当代艺术教授伊丽莎白·普雷蒂约翰对拉斐尔前派的象征性、真实性的问题提出了反思,罗塞蒂的侄女艾丽西亚·克雷格法克森认为拉斐尔前派艺术就是“旧瓶装新酒”、他们对维多利亚时期艺术和拉斐尔前派的大量研究资料有助于对罗塞蒂其人及其作品的进一步研究。

西文过刊数据库JSTOR显示国外关于罗塞蒂研究的相关文献主要集中在《鉴赏杂志》、《维多利亚时代的诗歌》、《维多利亚时代研究》、《英语评论》、《当代英语评论》、《艺术简报》上,大部分是关于罗塞蒂生平背景的分析和诗歌、绘画作品的推介。

博硕士论文全文数据库PQDT可搜索到的国外关于罗塞蒂、拉斐尔前派博士学位论文有13篇主要针对罗塞蒂的诗歌、绘画中的女性形象和绘画屮视听感觉的塑造进行分析,从女性主义、人类学、精祌分析角度解读其作品。

风流成性五个老婆,白嫩人体太诱人!时至今日,他仍然是在法国最为著名的日本艺术家。

以猫和女人为主题的画作见长他将日本画的技巧引入油画独创的“乳白色之肌肤”的人体画像在西方艺术界大受欢迎自画像第一位加入“巴黎画派”的亚洲人。

最终却客死他乡,不被国人认可。

他是▼藤田嗣治Tsuguharu Foujita (1886.11.27 -968.1.29 )法籍日裔画家、雕刻家归化法国后的洗礼名为伦纳德•藤田•嗣治( L e onard Tsugouharu Foujita ) 1 第一位吃螃蟹画乳白色人体轰动巴黎艺术界《裸卧的吉吉》1922 年,法国巴黎的秋季沙龙展上,一幅名叫《裸卧的吉吉》的画作,狠狠撩拨了巴黎人的心。

(吉吉,是有“蒙帕纳斯女王”之称的交际花吉吉,也是很多艺术家的缪斯。

)画作中,吉吉侧卧牙床,像是刚刚泡过牛奶浴一般,肌肤显得滑腻又白嫩……画家把她的身体处理得出奇洁白的同时更带有无限的高贵和神秘,具有浓厚的东方气息。

画中女人如顺滑的牛奶般的肌肤颜色,便是藤田嗣治首创的女体色。

这种新起的颜色用法轰动了当时巴黎的绘画界,各大师们和观众都曾长久驻足观瞻此画,研究乳白色调的技法和那些神秘的异国情调,一些巴黎画家干脆称之为——藤田白。

这种“乳白色”藤田嗣治又是如何调制的?据他本人所说,为了取得洁白无瑕的色调,需把牡蛎壳磨的粉调制到颜料中;为了表现细线,还必须制作光滑和有光泽的画布,并且在画布上均匀涂上一层滑石粉;然后借用毛笔,以浮世绘中“晕色”技法,以暖灰为中间色,营造出肌肤的立体感。

人体作品欣赏^2 活着就要“浪”他与五个妻子的故事和众多艺术家一样,藤田嗣治一生也和很多女人交往过,他曾结过五次婚,还拥有更多的情人,他受到这些女人的照顾,同时把她们作为自己画中的模特。

1910 年代初,藤田和第一任妻子鸨田登美子结婚,后来藤田前往巴黎发展,而登美子因为家事无法离日与之团聚,导致二人的感情走到尽头。

1910 年代初藤田和第一任妻子鸨田登美子的合影融入了巴黎生活的藤田嗣治不久便与怪异的、特立独行的女音乐家——伊冯娜同居。

法国画家尼古拉斯· 普桑:《阿尔卡迪的牧人》名称】《阿尔卡迪的牧人》【作者】尼古拉斯•普桑【时间】约1638〜1640年【尺寸】85 X 121cm类别】布面油画收藏】法国巴黎,卢浮宫《阿卡迪亚的牧羊人》著名画家尼古拉斯•普桑的古典美术作品,以阿卡迪亚•尊石墓碑为主体,墓碑上写有“ Et in我”指的Arcadia Ego ” (死神说:我也在阿卡迪亚),其中是死亡。

希腊的阿卡迪亚地区是一个与世隔绝的地方,是个颂诗般的世界。

墓碑旁有两位牧人,看着上面的文字,面色惊恐,但是旁边一位年轻女士却从容依旧,体现出了一种乐观的精神。

后来人们找到了这个墓碑!那些认为“圣杯”Holy Grail/Sangreal )藏在墓中的说法是错误的,因为1950 年开墓时发现其中荡然无物!创作背景:尼古拉•普桑出生于法国诺曼底省靠塞纳河畔的一个名叫安德利镇,父亲出身贵族,并参过军。

尽管普桑从小喜爱艺术,但父亲仍让他攻读拉丁文,以备将来当一名法官。

恰巧,一位旅居安德利的法国画家康坦•瓦兰(Quentin Varin1570-1634)发现了普桑的艺术秉赋,鼓励他坚持学绘画,终使他如愿以偿,走上了艺术的道路。

最初,他从一位鲁昂画家儒佛内(Jouvenet,1644-1717)处学了一段时期,不久,来到了巴黎这个艺术家荟萃的中心。

巴尔扎克在他的短篇小说《玄妙的杰作》里描述过普桑进京求艺的曲折经历,不过,在小说家的笔下,难免有虚构之处,不作为凭。

到巴黎之后,他首先结识了负责保管国王艺术品的亚历山大•库图瓦。

此人给普桑提供了饱览许多世界艺术品的机会,尤其是拉斐尔的绘画,几乎使他钦佩得五体投地,这是他日后成为坚定的古典主义艺术家的重要启迪。

普桑性格沉静,为人耿直,不苟言笑,也不事权贵,当他初次受到屈辱时,愤然离开了巴黎,又回到父母身边。

在家乡病了一年,才外出为人作画。

1621 年,他二次到达巴黎,并与比利时来的腓力普•德•尚帕涅结为挚友;次年,即受雇为卢森堡宫作装饰画,渐渐被上层人物所注意。

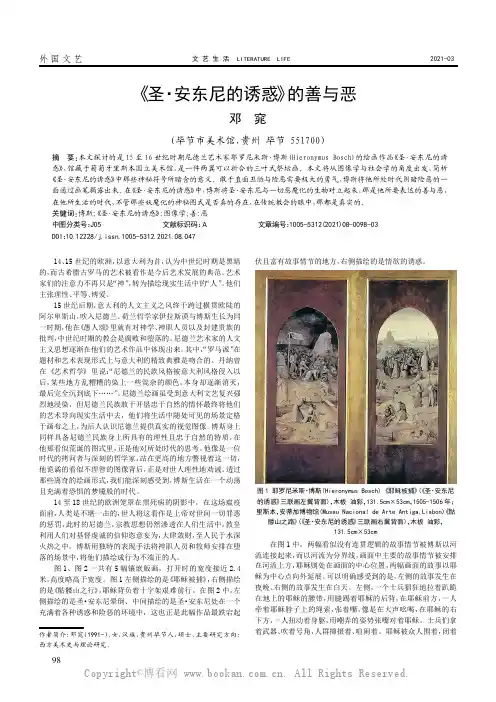

2021-03文艺生活LITERATURE LIFE外国文艺《圣·安东尼的诱惑》的善与恶邓窕(毕节市美术馆,贵州毕节551700)摘要:本文探讨的是15至16世纪时期尼德兰艺术家耶罗尼米斯·博斯(Hieronymus Bosch)的绘画作品《圣·安东尼的诱惑》,馆藏于葡萄牙里斯本国立美术馆,是一件两翼可以折合的三叶式祭坛画。

本文将从图像学与社会学的角度出发,简析《圣·安东尼的诱惑》中那些神秘符号所暗含的意义。

敢于直面丑陋与险恶需要极大的勇气,博斯将他所处时代阴暗险恶的一面通过画笔揭露出来。

在《圣·安东尼的诱惑》中,博斯将圣·安东尼与一切恶魔化的生物对立起来,那是他所要表达的善与恶,在他所生活的时代,不管那些妖魔化的神秘图式是否真的存在,在传统教会的眼中,那都是真实的。

关键词:博斯;《圣·安东尼的诱惑》;图像学;善;恶中图分类号:J05文献标识码:A文章编号:1005-5312(2021)08-0098-03DOI:10.12228/j.issn.1005-5312.2021.08.04714、15世纪的欧洲,以意大利为首,认为中世纪时期是黑暗的,而古希腊古罗马的艺术被看作是今后艺术发展的典范。

艺术家们的注意力不再只是“神”,转为描绘现实生活中的“人”。

他们主张理性、平等、博爱。

15世纪后期,意大利的人文主义之风终于跨过横贯欧陆的阿尔卑斯山,吹入尼德兰。

荷兰哲学家伊拉斯谟与博斯生长为同一时期,他在《愚人颂》里就有对神学、神职人员以及封建贵族的批判,中世纪时期的教会是腐败和堕落的。

尼德兰艺术家的人文主义思想逐渐在他们的艺术作品中体现出来。

其中,“罗马派”在题材和艺术表现形式上与意大利的精致典雅是吻合的。

丹纳曾在《艺术哲学》里说:“尼德兰的民族风格被意大利风格侵入以后,某些地方乱糟糟的染上一些混杂的颜色,本身却逐渐消灭,最后完全沉到底下……”。

画家姜寒荻艺术简历姜寒荻,鲁美油画本科毕业,央美教师国画班结业,硕士研究生,教授;中国美协会员。

师从靳尚谊、王盛烈、周思聪等先生;油画人物肖像及静物.88年后,主攻禅意题材的国画人物、动物、花鸟等。

《春望》、《晚秋》、《归来吧—-游子》、《秋思》、《思乡》、《捕捉》、《但愿人长久,千里共婵娟》等30余件作品在海内外大展赛中获一等奖、银奖、特别奖.国内外10余家报刊杂志作过专题介绍,百余件作品被20余个国家和地区的友人收藏。

入选《当代中国青年名画家辞典》、《中国传统国画大全》、《工笔300家》、《科学中国人,中国专家人才库》、《中国国家书画篆刻家年鉴》、《中国国际书画篆刻家大观》、《中国当代群英谱》、《中国专家人名词典》、《世界艺术界人才记录大全》、《跨世纪当代艺术界群星传》、《跨世纪翰墨艺术家作品撷英集》、《世界名人录》、《中外书画家简明辞典》、《世界华人文学界名人录》、《东方之子》书画集(第2卷)、《中华人物家教大辞典》、《中国书画作品精选》、《当代书画名家作品集》、《当代书画家墨迹选》、《当代书画名家大辞典》、《中堂名人大辞典》、99《澳门回归中国书画精品集》等50余部大型典册。

近10年写实神话和佛教题材的作品被国内外收藏界看好。

近年来以创作人物、动物、花鸟(工笔和小写意)佛教为题材的吉祥中国画作品为主。

廿七年来,30余件国画、油画、设计等作品在21个国家和地区参展并获奖。

国内外多家报刊、杂志、电视等新闻媒介均作了专题报道。

书画作品及美术学术论文50余篇幅被入编典、册、刊等;2011年6月被电视台《佛山人物》专访。

神佛、吉祥寓意的系列作品引起国内外收藏家及书画经纪人的强烈关注。

扎实的艺术功底和造诣,深受专家们的首肯和社会各界的好评。

个人著作:《全国美术院校考前三小时训练》(素描速写色彩范画大全),《色彩与肌理锁谈》等。

2005年10月创办了A&D画室,现在禅城区汾江中路金城街3号501。

中央美术学院的美女画家白蒂作品欣赏!

白蒂

女,满族,生于1986年,毕业于中央美

术学院油画系第三工作室,中国美术家协会会

员,现为中国艺术研究院中国油画院课题组成

员,现工作生活于北京和汉堡。

在今天当代艺术多元的格局中,青年油画家要充当先锋,探索属

于自己的艺术语言。

做为青年油画家中的佼佼者,白蒂代表了80后敢于突破的新生力量。

她不仅有着扎实的学院基础,而且很早地进入了创作状态,并在在各种展览上展露头角。

做为一名女性艺术家,白蒂将女性特有的关怀,敏锐,感性,细腻表现在作品中,关注与内心的对话,注重挖掘个人经验及从躯体语言中获取灵感,不断的自我否定,建立和调整,从感性的角度介入题材,把握主题,渐渐的走出了自己的风格与画面符号,通过自我与时代这两个世界的交叠,实现了一个青年艺术家精神的蜕变以及思想境界的升华。

素材来源于网络,版权归原作者所有。

如有侵权请联系删除!。

中国当代中青年油画名家系列——陈迪陈迪,男,1985年出⽣于河南襄城,2007年毕业于江苏⼤学艺术学院美术系,获学⼠学位,东华⼤学艺术硕⼠,现为上海市群艺馆美术创作指导,中国美术家协会会员,⼋零油画学社副社长。

获2017、2018上海⽂化艺术基⾦资助项⽬,2019国家艺术基⾦青年艺术创作⼈才资助项⽬。

作品被刘海粟美术馆、⼤芬美术馆、吴冠中艺术馆、久事美术馆、青渚美术馆、上海市档案馆、徐汇艺术馆、浦东⽂化艺术中⼼、美博美术馆、英泽艺术馆等重要艺术机构和私⼈收藏。

作品欣赏:《拉⾯8》,160x130cm,布⾯油彩,2015年中国美术家协会主办的第六届全国中青年油画展最⾼奖⼤芬美术馆藏《台前幕后3》,170x130cm,布⾯油彩,2015中国美术家协会主办的第五届全国青年美术作品展优秀奖(最⾼)英泽艺术馆藏《海上红韵2》,140x185cm ,布⾯油彩,2018年中国美术家协会主办的第⼋届北京国际美术双年展私⼈收藏专家寄语创造性的继承本⼟传统,从中吸纳营养挖掘表现因⼦,或转化传统形式语⾔,或凸显传统精神⽓质,是当下美术创作的重要探索⽅向。

陈迪的《台前幕后·3》(油画)表现民间艺⼈的提线⽊偶演出,形象概括意象单纯,空间被压缩成平⾯,⾊彩也被简化与归纳,画作很好的体现出戏剧⼈物的传神和操作艺⼈的专注。

——李昌菊《拉⾯3》,120x90cm,布⾯油彩,2011中国油画院主办的第⼆届挖掘发现——中国油画新⼈展优秀奖私⼈收藏《拉⾯2》,90x120cm,布⾯油彩,2010中国美术家协会主办的上海世博会全国美术作品展优秀奖(最⾼奖)私⼈收藏《拉⾯6》,120x90cm,布⾯油彩,2014中国美术家协会主办的第⼆届朝圣敦煌全国美术作品展优秀奖《抖空⽵》,120x90cm,布⾯油彩,2014艺术家陈迪的作品,可以看出既受到中国传统绘画写意性的影响,同时兼具西⽅表现主义那种⾃由狂放的精神。

⾯⾯质朴、厚重,在越来越单纯的⾊彩,越来越平⾯化的进程中,逐渐凸显出其作品的形式美感和内在的精神性特征。

意大利艺术家迪西扎的超写实女人体油画,高水平,太逼真了!艺术家罗恩·迪西扎有一个合适的姓氏。

在意大利语中,conoscenza 的意思是知识或意识,一种熟悉的熟悉感通过迪西扎的画布出现,赋予他的图像特殊的意义和意义。

···“当我绘画时,我会尝试延续我之前的伟大绘画方法,”迪西扎解释道。

“同时,我试图通过我所画的人的独特精神来创造此时此地的即时性。

从更大的角度来看,我认为今天的人们需要相信和认可的东西。

他们尊重技能,想要质量。

”迪西扎于1954 年出生于俄亥俄州,他的母亲带他去了罗马,在那里米开朗基罗·博纳罗蒂(Michelangelo Buonarroti) 的西斯廷天花板说服了他成为一名画家。

·······································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································。

意大利画家尼蒂斯的女人体油画,风格独特,莫名好看!02伦敦之行产生了许多印象派绘画。

1875年,De Nittis染上了粉彩,这成为他余下的重要媒介,并帮助他普及了。

回到巴黎,他的家是巴黎作家和艺术家以及外籍意大利人的最爱聚会的地方,他用蜡笔画了保姆的肖像,包括De Goncourt,Zola,Manet和Duranty。

他更喜欢粉彩作为他最大的作品的媒介,例如三联画《种族在奥特伊(1881)》。

······················································································································································································································1884年,德尼特斯(De Nittis)享年38岁,在圣日耳曼昂莱(Saint-Germain-en-Laye)死于中风。

画家高更的简介保罗·高更,1873 年高更开始绘画,并收藏画家作品。

他拥有毕沙罗Pissarro、马奈Manet、雷诺阿Renoir、莫奈Monet、希斯里Sisley及塞尚Cezanne等人的作品。

1876 年,高更有一幅作品入选巴黎沙龙;次年他作了第一件雕塑作品。

渐渐地,高更越来越专注于艺术创作,他参加了最后四届印象派画展。

1883年成为职业画家。

曾团结一批未成熟的青年画家组成蓬塔旺画派。

1895年以后,因健康原因和经济支持中断,精神受到刺激,自杀未遂。

他的艺术观点受象征主义观念驱使,不满足印象主义绘画。

1897年创作的《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》用梦幻的形式把读者引入似真非真的时空延续之中,就是这方面的典型之作。

另一幅作品《两个塔希提妇女》追求表现的原始性,含有精致的趣味和艺术魅力。

高更的早期绘画,带有实验性,也很拘谨,令人联想起在巴比松画派BarbizonSchool影向下毕沙罗的作品。

色彩略见后来发展的迹象,但仍很拘谨。

他把颜色做块面处理,自由地加重色泽的明亮感:例如以鲜亮的蓝色画阴影,以红色画屋顶,而使之自背景中突出。

高更在技法上采用色彩平涂,注重和谐而不强调对比,《讲道以后的幻景》就是这种艺术处理的代表作。

他的绘画风格与印象主义迥然不同,强烈的轮廓线以及用主观化色彩表现经过概括和简化了的形体,都服从于几何形图案,从而取得音乐性、节奏感和装饰效果。

其理论和实践影响了一大批画家,被誉为继印象主义之后在法国画坛上产生重要影响的艺术革新者。

形式的简化和色彩的装饰高更早期作品追求形式的简化和色彩的装饰效果,但还没有摆脱印象派的手法。

后来多次到法国布列塔尼的古老村庄进行创作,对当地的风土人情、民间版画及东方绘画的风格感到兴趣,逐渐放弃原来的写实画法。

由于厌倦城市生活,向往仍处于原始部落生活的风习和艺术,高更不顾一切,远涉重洋到南太平洋上的一个岛上去生活和画画,直到去世。