乳腺癌术后上肢水肿诊疗现状分析

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:5

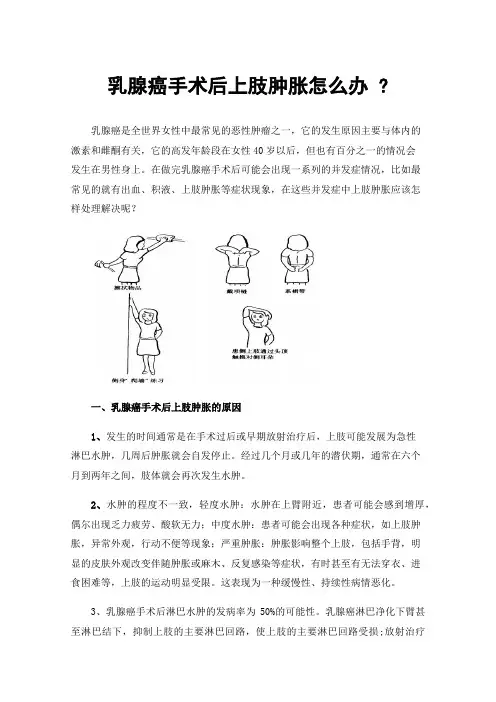

乳腺癌手术后上肢肿胀怎么办 ?乳腺癌是全世界女性中最常见的恶性肿瘤之一,它的发生原因主要与体内的激素和雌酮有关,它的高发年龄段在女性40岁以后,但也有百分之一的情况会发生在男性身上。

在做完乳腺癌手术后可能会出现一系列的并发症情况,比如最常见的就有出血、积液、上肢肿胀等症状现象,在这些并发症中上肢肿胀应该怎样处理解决呢?一、乳腺癌手术后上肢肿胀的原因1、发生的时间通常是在手术过后或早期放射治疗后,上肢可能发展为急性淋巴水肿,几周后肿胀就会自发停止。

经过几个月或几年的潜伏期,通常在六个月到两年之间,肢体就会再次发生水肿。

2、水肿的程度不一致,轻度水肿:水肿在上臂附近,患者可能会感到增厚,偶尔出现乏力疲劳、酸软无力;中度水肿:患者可能会出现各种症状,如上肢肿胀,异常外观,行动不便等现象;严重肿胀:肿胀影响整个上肢,包括手背,明显的皮肤外观改变伴随肿胀或麻木、反复感染等症状,有时甚至有无法穿衣、进食困难等,上肢的运动明显受限。

这表现为一种缓慢性、持续性病情恶化。

3、乳腺癌手术后淋巴水肿的发病率为50%的可能性。

乳腺癌淋巴净化下臂甚至淋巴结下,抑制上肢的主要淋巴回路,使上肢的主要淋巴回路受损;放射治疗是淋巴肿的常见原因或恶化。

手术和放射治疗两个因素增加,在伤口区域,拍片区域形成大面积的深疤痕硬结,防止淋巴回路的阻断,放射治疗不仅引起淋巴血管的闭塞,还会引起静脉狭窄或抑制,肢体淋巴肿的发病率明显增加。

二、乳腺癌手术后上肢肿胀的预防1、提高腋窝淋巴清扫的治愈标准操作,不损伤单板躯干,不进行超范围解剖。

这是对外科医生规范操作提出的主要要求。

2、在手术过后,患者尽量避免过度的上肢体力劳动、因为由于外伤和静脉穿孔,容易导致感染的情况发生。

患者也不宜提拿过重的东西,适当进行休息,特别是像洗完衣服后拧衣服上的水渍这种动作最好不要做,通常这种需要上肢体力劳动的事情可以拜托家人和周围的人帮忙。

3、临床研究乳证明腺癌患者无转移的情况,尽量先进行前哨淋巴活检,以评估患者的腋窝淋巴结转移,前哨淋巴结无转移的患者,就不能做腋窝淋巴清扫,通过这样的方式,来避免患者淋巴水肿的发生。

综合消肿治疗乳腺癌术后上肢淋巴水肿1例分析发表时间:2018-12-07T11:47:45.590Z 来源:《心理医生》2018年33期作者:邓松蕊[导读] 淋巴系统在机体中具维持细胞内、外环境稳定,清除组织碎片、坏死细胞与外来微生物。

(云南省肿瘤医院昆明医科大学第三附属医院云南昆明 650118)【摘要】乳腺癌相关性淋巴水肿(BCRL)是当前较为常见的一类继发性淋巴水肿,该症状严重影响到乳腺癌患者的术后生活质量与生存率,临床上采取有效的方法进行治疗具有重要的意义,研究主要以针对本院收治1例乳腺癌术后上肢淋巴水肿的病例展开分析,探究综合消肿治疗的临床效果,为该病的临床诊治提供思路。

【关键词】综合消肿治疗;乳腺癌术后上肢淋巴水肿;疗效;案例分析【中图分类号】R737.9 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2018)33-0141-02 淋巴系统在机体中具维持细胞内、外环境稳定,清除组织碎片、坏死细胞与外来微生物,生产淋巴细胞,调节淋巴循环,负责机体免疫防御功能以及吸收脂肪等作用[1-2]。

在临床上,淋巴水肿是一类常见的疾病,该病常由外伤、感染、恶性肿瘤、放化疗以及全身性疾病等引发。

其中,在肿瘤术后发生继发性淋巴水肿占淋巴水肿发病的一半以上[3]。

以乳腺癌相关性淋巴水肿(BCRL)是当前较为常见的一类继发性淋巴水肿。

本文主要针对于本院收治一例乳腺癌术后上肢淋巴水肿患者于乳腺外一科行淋巴水肿综合消肿治疗的诊疗过程展开分析,具体内容如下。

1.病史资料患者,女,51岁,入院主诉“出现患肢淋巴水肿2年余,因提重物继而加重,肿胀感明显且无疼痛”,经查该例患者于2015年诊断乳腺癌并于2015年8月19日行右乳切除及腋下淋巴清除术治疗,后续持续进行4次化疗、25次放疗治疗,院外发生淋巴水肿,日常偶发心动过速,感气促、乏力,检查无器质性心脏病变,入院前10d发现双肾积水,双下肢水肿,B超未见特殊病变,患肢皮肤敏感,对紫外线、敷贴过敏,左上肢出现明显水肿,皮肤肿胀感明显,无疼痛,下臂后及尺侧有明显纤维化,无疼痛及左下肢血栓。

乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿的发病原因及治疗现况分析乳腺癌是常见的妇科恶性肿瘤疾病,它严重危害女性患者身体健康,随着社会发展,近些年来乳腺癌的发病率呈逐年升高趋势,乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿的几率也随之增高。

患侧上肢淋巴水肿是乳腺癌患者手术治疗后的主要并发症状之一,经研究表明它的发病率在30%以内,乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿在临床诊断和治疗方面都比较复杂,患侧上肢淋巴水肿形成后,没有一种较为妥善的手术治疗和非手术治疗方式可以有效减轻肢体的受累,病情严重或治疗不当时容易导致患者残疾甚至失去生命。

在临床上,乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿引起了较多的重视。

本文主要分析阐释乳腺癌患者手术后患侧上肢淋巴水肿的发病原因,并对现今的临床治疗方式进行介绍,希望可以增加人们对乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿及其治疗方式的了解,为临床诊治乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿提供参考经验。

标签:乳腺癌;患侧上肢淋巴水肿;发病原因;治疗现况患者在经过乳腺癌手术治疗后,常发生患侧上肢淋巴水肿的术后并发症,它对女性的生理健康和心理健康均危害极大。

患侧上肢淋巴水肿发生后,女性患者基本要终生忍受该病症带来的疲劳乏力、反复感染、外观异常和上肢活动受限等痛苦,危害患者心理情绪,严重影响患者生存质量。

我国在治疗乳腺癌方面近些年来取得了可喜的进展,经过各种手段综合治疗后,患者术后五年生存率可高达90%,在治疗乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿等并发症方面也有较好的临床疗效[1-2]。

本文详细介绍乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿的发病原因、临床主要表现症状、诊断和多种治疗患侧上肢淋巴水肿的有效方式。

1、乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿的原因临床认为乳腺癌术后患者出现患侧上肢淋巴水肿与淋巴结清扫范围和放射线治疗时腋窝的暴露程度有关。

具体关系为淋巴结清扫范围越大则手术后患侧上肢淋巴水肿的几率就大。

腋窝淋巴结清扫术切断了患侧上肢淋巴回流通路,致使间质液的蛋白浓度增高和毛细血管的通透性增强,血浆胶体渗透压增强而导致患侧上肢出现水肿。

文献综述乳腺癌术后上肢淋巴水肿因素分析与外科治疗进展潘 钢 综述 吴 伟 审校(安徽省铜陵市人民医院普外一科,铜陵 244000) 中图分类号:R737.9 文献标识:A 文章编号:1009-6604(2008)06-0556-03 上肢淋巴水肿是乳腺癌术后的常见并发症,乳腺癌根治术后早期常有上肢不同程度的肿胀,在数月甚或20年后可出现淋巴水肿,但75%发生在术后第1年内,1个月以内发生率为28%[1]。

淋巴水肿可导致上肢功能障碍和患者精神紧张,轻者随着侧支循环的建立而缓解,严重者可影响术后生活质量,甚至导致无法正常生活和工作[2]。

临床处理较为棘手,其治疗方法可分为保守治疗和外科治疗,目的均是改善淋巴液生成与回流之间平衡,减小上肢周径。

本文就乳腺癌术后上肢淋巴水肿产生的因素进行分析,探讨其预防措施和外科治疗。

1 乳腺癌术后上肢淋巴水肿形成的机制1.1 腋窝淋巴结清扫手术腋窝淋巴结清扫是大部分乳腺癌手术的必要步骤,淋巴结被彻底清扫干净,可有效预防术后复发和转移。

乳腺癌术后上肢淋巴水肿主要由淋巴回流障碍引起,其可能形成的机制为:由于腋窝淋巴的清扫切断了上肢的淋巴回流通路,使上肢的淋巴不能充分引流,导致上肢淋巴液中的蛋白浓度增高,滤过压增加,由于血浆蛋白减少,使液体渗透压降低,同时,毛细血管渗透压增加,所以可出现程度不等的上肢水肿,随后上肢组织出现纤维化及炎症的淋巴水肿[3]。

Pa in等[4]认为乳腺癌腋窝淋巴清扫改变腋静脉血流动力学,使之易发生淋巴回流障碍,导致术后淋巴水肿。

1.2 腋窝清除范围不当追求乳腺癌手术范围的扩大化,清除范围超过手术要求,破坏了上肢与颈部、胸部组织的淋巴交通,尤其是损伤了沿头静脉走行的淋巴管,是导致上肢淋巴水肿发生的主要因素。

单纯乳房切除术比乳腺癌根治术以及改良根治术及保乳术发生淋巴水肿的几率要低。

随着手术范围的逐渐缩小,淋巴水肿的发生率逐渐降低,水肿的程度也逐渐减轻。

乳腺癌根治术后上肢淋巴水肿的诊断和防治作者:邓彬苏新良来源:《医学信息》2014年第16期摘要:乳腺癌根治术后上肢淋巴水肿(BCRL)是乳腺癌术后常见的并发症,其发病率约为6%~30%,BCRL发生后严重影响患者生存质量。

其发病机制不明,无无确切有效的治疗方法,至今仍是一项临床难题。

随着前哨淋巴结活检术、上肢淋巴逆向示踪技术以及显微外科技术的进步,对BCRL的防治有一定的作用。

关键词:乳腺癌;上肢淋巴水肿;防治据统计,乳腺癌的发病率已跃居女性恶性肿瘤首位,其病死率以每年2%~3%的速度递增[1]。

腋窝淋巴结清扫术是乳腺癌手术中重要部分,而乳腺癌根治术后上肢淋巴水肿(breast cancer-related lymphedema,BCRL)是腋窝淋巴结清扫术后常见的并发症,发生率约为6%~30%[2]。

患者往往会因为BCRL严重影响生存质量。

其发病机制不清,且无确切有效的治疗方法,至今仍是一项临床难题。

1发病机制发病机制尚不清楚,淋巴淤滞造影技术证实了淋巴梗阻是BCRL发生的主要因素,同时显示上肢水肿与淋巴管的收缩性(淋巴泵功能)下降明显相关。

李喆等[3]基于上述研究提出了淋巴泵功能衰竭假说:BRCL患者先天淋巴泵功能储备不足,腋窝淋巴结清扫增加了上肢淋巴泵输出淋巴的后负荷,由于长期超负荷做功最终导致泵功能衰竭而出现失代偿的淋巴水肿。

Bates[4]在李喆的基础上又提出了组织间隙压力失调假说:因淋巴泵功能衰竭,由组织间隙进入毛细淋巴管的组织间液的流速明显下降,血管内皮生长因子-C(vascular endothelial growth factor C, VEGF-C)分泌增多,VEGF-C与血管内皮生长因子受体2(vascular endothelial growth factor receptor 2,VEGFR-2)结合引起毛细血管内皮细胞对水分的渗透系数增加,导致淋巴液的生成增加,恢复组织间液由组织间隙进入毛细淋巴管的流速而达到新的平衡。

乳腺癌术后上肢淋巴水肿的治疗现状乳腺癌是我国女性高发恶性肿瘤,目前,手术治疗为乳腺癌的首选方法。

术后上肢淋巴水肿作为腋窝淋巴结清扫和放疗的后遗症,对于外科医生而言仍然是一项具有挑战性的问题。

同时患者也因此轻则影响生活质量,重则成为残疾。

据报道,按目前的常规乳腺癌改良根治术,术后上肢淋巴水肿的发生率为6%~62%[1-2],并且发病率随时间的推移而逐渐增加。

术后3~6个月的发病率可从5%上升到11%[3],77%的乳腺癌患者术后3年内发生了上肢淋巴水肿,之后上肢淋巴水肿的发病率以每年1%的幅度加增[4]。

1淋巴水肿的发生机制主要是腋窝淋巴引流通路阻断,大量含蛋白质的淋巴液留滞在组织间隙,致使血管内外胶体渗透压梯度减少,不能对抗毛细血管的滤过,大量液体进入组织间隙并形成水肿。

当组织间隙流体静水压增加达到新的平衡时则形成一个高蛋白水肿,但肌肉收缩可阻止液体在筋膜下间隙积聚。

高浓度的蛋白质刺激结缔组织异常增生,脂肪为大量纤维组织取代,皮肤及皮下组织增厚,皮肤表面角化、粗糙,出现疣状增生。

淋巴细胞和巨噬细胞循环被阻断,细胞介导的免疫减弱,一旦皮肤破损,富含蛋白质的媒介极易继发感染,同时也解释了淋巴水肿肢体为何易于发生淋巴肉瘤的原因[5]。

2淋巴水肿发生的主要原因主要原因如下:①在清扫腋窝组织时破坏了淋巴管,使上肢淋巴回流障碍。

Rubik强调,在清扫腋窝时,不要把腋静脉外膜剥光,以免损伤两侧的淋巴管。

淋巴管损伤后出现上肢继发性淋巴水肿,肢体继而出现反复发作的急性淋巴管炎;②虽然清扫腋窝是引起同侧上肢水肿的重要因素,但仍有部分患者作同样的手术却不发生淋巴水肿,故认为破坏局部微细的淋巴管,腋窝创面积血积液,继发感染,局部纤维化,瘢痕形成,使局部淋巴管无法再生或无法充分引流淋巴液及组织间隙过多的蛋白质。

加之局部免疫功能紊乱更影响了巨噬细胞的功能与活力,无法清除组织间隙过多的水分,而高浓度的蛋白质则吸收了过多的水分,从而导致肢体的进行性肿胀;③腋窝创面愈合过程中产生的组织挛缩、瘢痕增生,压迫腋静脉及头静脉,引起回流障碍。

乳腺癌术后上肢水肿诊疗现状分析唐武军,王笑民*(首都医科大学附属北京中医医院肿瘤科,北京,100010)[摘要]目的:介绍乳腺癌术后上肢淋巴水肿的诊疗现状。

方法:对近10年有关乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿的发病原因、诊断、治疗及预防等方面的资料进行综述。

结果:乳腺癌术后上肢淋巴水肿严重危害乳腺癌患者的身心健康和生活质量。

按摩、压力泵、微波等物理治疗对轻中度水肿有效,但易反复;药物治疗效果不理想;重症患者可考虑手术治疗。

结论:水肿一旦形成则很难治愈,应把工作的重点放在预防上。

前哨淋巴结活检术取代腋窝淋巴结解剖,有望从根本上解决上肢淋巴水肿等并发症。

[关键词]乳腺癌;淋巴水肿;诊疗现状Current Status of Diagnosis and Treatment in Upper Limb Lymphedema after MastectomyTangwujun, Wangxiaomin. Oncology department of Beijing Chinese Medicine Hospital pertain to Capital Medical University, Beijing, 100010[Abstract] Objective: To introduce current status of diagnosis and treatment in upper limb lymphedema after mastectomy. Method:To review researches on the pathogenesis, diagnosis, treatment, prevention and so on published in the last ten years. Result:Upper limb lymphedema after mastectomy can severely threaten physical and mental health and life quality of the patients. The mild to moderate dropsy can be effectively treated by massage, booster pump, microwave and other physiotherapies, however they frequently relapse. The medication is not ideal. Severe cases might consider operation. Conclusion: Once the dropsy is generated, it can hardly be cured. Prevention should be the key point. Axillary lymph node dissection (ALDN) can be substituted by the Sentinel Lymph node biopsy(SLNB), which might fundamentally solve the complications of upper limb lymphedema.[key word] Breast Cancer; lymphedema; status of diagnosis and treatment 乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,在欧美等西方国家已成为女性肿瘤的首位,在中国乳腺癌的发病率也呈逐年上升趋势[1]。

目前手术仍是乳腺癌的首选治疗方法。

各式手术都需要同时行腋窝淋巴结解剖(Axillary Lymph Node Dissection,ALND),其目的是为了清除腋窝淋巴结,确定分期,判断预后,决定综合治疗方案[2]。

ALND切断了大量淋巴管,淋巴液主要依靠代偿机制进行引流。

在此基础上如果再出现损害代偿机制或增加淋巴负荷的因素则较容易发生淋巴水肿。

引起间质中蛋白质的浓度明显升高,使组织的胶体渗透压进一步增高,水肿加重。

富含蛋白质的淋巴液可以刺激间质中纤维母细胞增殖和释放胶原蛋白。

于是皮下组织发生纤维化,进一步限制了淋巴引流,由此形成恶性循环[3]。

乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿的发病率为6~30%[4],可导致外观异常、乏力、反复感染和上肢功能障碍,从而严重影响病人的生活质量,给病人造成极大的痛苦,是目前国内、外临床治疗的难题。

1相关因素1.1手术因素手术方式与乳腺癌术后上肢淋巴水肿的发生密切相关,随着手术[通讯作者]*王笑民,Tel:(010)52176508; E-mail:ntxm100@[收稿日期]2006-10-31方式的改良,淋巴水肿的发生率也逐渐降低,改良根治术后淋巴水肿发生率仅为根治术者的1/3~1/2。

手术切口的选择对上肢淋巴水肿的发生也有一定的影响。

有报道应用纵梭形切口或向上臂延长倾斜太多的切口,愈合后呈“鹰嘴”状,形成较大的瘢痕,压迫腋窝脉管,导致血液淋巴回流障碍,而发生淋巴水肿;如采用横切口,上述情况发生明显改善[5]。

腋淋巴结清扫范围也是影响水肿发生率的重要因素。

Rubik认为在清扫腋窝时,不要剥光腋静脉外膜,以免损伤两侧的淋巴管,淋巴管损伤后出现上肢继发性淋巴水肿[6]。

有作者报道,对术中静脉周围未发现明显肿大淋巴结的病人可采取保留腋鞘的方法,既避免了术中可能造成的腋静脉损伤,又可防止术后腋静脉周围过度粘连压迫,而且还可能保留部分上肢回流的淋巴管,可有效预防上肢水肿[7]。

1.2放疗因素乳癌根治术前或术后放疗都会造成放射野内的静脉闭塞,淋巴管破坏,还会因局部肌肉纤维化压迫静脉和淋巴管,影响上肢回流及上肢功能[8]。

术后辅助放疗对上肢淋巴水肿发生率的影响很大。

有报告根治术或改良根治术后加用放疗,水肿的发生率可以从9%上升到26%[3]。

在淋巴侧支循环尚未建立之前,过早地对腋窝施行放射治疗,引起淋巴管扩张、水肿,继之结缔组织增生、炎性细胞浸润、淋巴管纤维化,造成淋巴回流障碍[9]。

1.3伤口愈合情况术后感染也是一重要的相关因素。

术后感染可引起淋巴管炎,造成淋巴管损伤、堵塞,导致淋巴水肿;皮瓣坏死破坏了淋巴液汇流通路,加重了淋巴水肿发生;腋窝积液使腋区组织水肿、淋巴水肿、阻塞纤维化,导致上肢、颈、胸部之间的淋巴交通不能很好建立,造成淋巴液回流受阻。

此外,术后切口下积血、积液、皮瓣缝合张力过大和皮瓣坏死也均与水肿发生有关。

腋窝创面愈合过程中产生的组织挛缩、瘢痕增生,压迫腋静脉及头静脉,引起回流障碍。

1.4功能锻炼术后及早的进行上肢功能康复锻炼,可以促进上肢血液、淋巴回流及循环。

反之,则淋巴管的再生迟缓,水肿持续时间较长[10]。

1.5其他因素有观察显示优势侧手臂的淋巴水肿率为18%,而非优势侧为2%,说明其发生与活动有关。

其他因素尚有患者的年龄、肥胖、肿瘤进展、淋巴结转移等[11]。

2上肢水肿的诊断与分级淋巴水肿可根据病史、临床症状和查体诊断。

辅助检查有助于排除其他造成肢体水肿的因素,主要包括淋巴管造影,淋巴闪烁造影术。

淋巴闪烁造影检查既可以观察淋巴系统的形态学,还可以评估淋巴管功能,临床上广泛应用于肢体淋巴性水肿的诊断、鉴别与疗效的观察[12]。

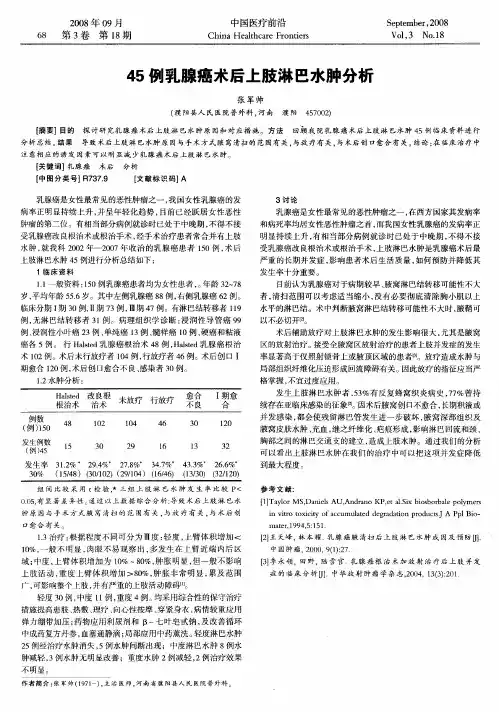

上肢淋巴水肿根据其程度分为三级[13]:1.轻度水肿:患侧上肢的周径比健侧粗3cm以下,多限于上臂近端,常发生于手术后短期内。

2.中度水肿:患侧上肢的周径比健侧粗3~6cm,水肿的范围影响到整个上肢,包括前臂和手背。

3.重度水肿:患侧上肢的周径比健侧粗6cm以上,皮肤硬韧,水肿波及整个上肢包括手指,使患者整个上臂和肩关节活动严重受限。

评价水肿程度的客观指标大致有:上臂周径、水替换量、组织张力、分布容积、单位局部淋巴流量等。

另外也可用CT、MRI、B超、荧光微淋巴扫描对局部组织变化检测。

四肢末端测量法和浸泡法为过去常用的方法,但在操作时易产生一些误差。

3治疗3.1物理疗法3.1.1抬高患肢贾葵等[14]应用自制软枕抬高患肢,使肘关节高于肩部,手腕高于肘关节,斜面坡度30度,术后即开始使用,每天至少10小时,观察术后第十天臂围与术前的差值。

结果显示:观察组和对照组上肢水肿发生率(手术前后臂围相差大于1cm者)分别为31.43%和57.14%,两组比较有统计学意义。

提示术后有效抬高患侧上肢,使其高于心脏水平,由于地球重力场的影响,血液易从高处流向低处。

因此,可有效促进淋巴回流和静脉回流。

说明乳腺癌术后病人使用专用软枕能有效预防淋巴水肿的发生,且专用软枕使用方便、简单,病人依从性好。

3.1.2 功能锻炼术后正确的运动可帮助附属淋巴管建立并可代替部分因手术而受损的血管。

术后第1天便可开始活动,活动应集中在患侧肘、腕和手部的运动,可作肘的屈伸运动,深呼吸以刺激淋巴液流动,术后第2天可作耸肩等主动运动。

避免管道和切口部位压力过大,注意勿活动过度以免导致疲劳。

拔管后7~10天,可开始作90°以上的动作,包括肩胛骨和肩的各种方向的运动。

告诉病人每天在家锻炼2次和作适量日常活动的重要性。

研究表明:忽略锻炼的病人其淋巴水肿和肩关节活动受损的发生率高[15]。

3.1.3向心性按摩首先按摩淋巴水肿肢体附近的正常功能的淋巴管以改善淋巴回流,然后反复按摩水肿肢体,从远心端到近心端方向进行向心性按摩。

据报道,这种方法可增强残存淋巴管功能,并将淋巴液通过有病或阻塞的淋巴管进入已被按摩排空的有功能的淋巴管。

在集合淋巴管则可增加淋巴流量,增加局部血流,增加淋巴浓缩率,提高蛋白的重吸收。

注意动作轻柔,因过度按摩可加重淋巴水肿。

3.1.4 压力泵治疗此法在美国是最常见的方法,也是有效的。

将可充气的袖套置于水肿肢体,间断地充气,使水肿液向心流动。

此法可减少肢体体积30%-47%。

需持续应用,否则肢体水肿很快重新蓄积。

为了保持治疗效果,可在治疗间隙用弹力手套、袖套,此法适用于淋巴水肿早期,明显的皮下纤维化发生前是最有效的。

王岭等[16]对50例乳腺癌术后淋巴水肿病人采用压力泵治疗,每日2次,连续3周,观察治疗前后肘横纹上10cm处双上臂周径的变化,治疗前双上臂周径差值为5.5cm±0.7cm,治疗后双上臂周径差值为2.2cm±0.7cm;同时对14例病人在治疗前后分别行双侧上肢放射性核素扫描检查,观察淋巴流量的变化,提示治疗后双臂淋巴流量差值明显低于治疗前。

3.1.5 微波理疗陈勇龙等[17]对64例乳腺癌术后患者采用微波治疗,每天微波照射1小时,20天为一个疗程治疗,经过二个疗程治疗。

治疗后随访1个月~2年。

结果显示:症状明显消退,患侧肢体的水肿消退明显,经统计学分析有显著差异(P<0.01);“丹毒”样发作的频率较治疗前明显减少,也有显著差异(P<0.01);患肢的弹性得到恢复。