人教版高中历史必修三第12课 从计划经济到市场经济[07人教新版]

- 格式:ppt

- 大小:2.76 MB

- 文档页数:35

第12课《从计划经济到市场经济》教学设计一、教学目标(一)知识与能力1、识记和理解十一届三中全会有关改革开放决策的内容、家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容、了解建立社会主义市场经济体制的过程。

2、运用生产关系一定适应生产力的原理,分析和理解经济体制改革的各项措施。

(二)过程与方法1、阅读课文,学会分析教材,从课本中获取有效信息。

2、设置探究问题,指导学生分析,抽象概括,积极思考,积极表达。

3、利用表格,培养学生运用比较的方法分析历史的能力。

(三)情感、态度与价值观1、通过问题探究,学生认识到任何一种经济体制的建立,都必须从本国国情出发。

2、必须与本国的生产力水平相适应,必须符合经济发展的客观规律,必须随着时代的变化进行调整,改革是社会主义不断完善和保持自身活力的重要手段。

3、认识十一届三中全会以来,中国由计划经济逐步过渡到市场经济,国力增强,人民生活水平提高,是历史的巨大进步。

二、教学重难点重点:农村经济体制改革;社会主义市场经济体制确立。

难点:如何理解从计划经济到市场经济的过渡;城市经济体制改革措施内涵和作用。

三、学情分析本节课是高三第一轮复习所用。

本课内容学生在初中和高一时已经了解的比较多,并且自身置于改革开放的大潮中,学生已经掌握了基本知识,但是核心概念理解的还不透彻,分析能力、比较能力、综合把握历史进程的能力还欠缺。

在学习本课时充分利用学生已掌握的知识来提升其分析比较能力,综合把握历史进程的能力。

四、教学方法多媒体教学法、学案教学法五、教学过程(一)课程导入【创设情境1】在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取用风扇、鼓风机来降温的措施。

但要经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

【问题设置】为什么会出现这种情况?【创设情境2】1978年,安徽省发生百年不遇的大旱。

为抗旱救灾,省政府鼓励农民生产自救,开荒种粮,谁种谁收。

在这种政策推动下,当年底,凤阳县梨园公社小岗村的18户农民秘密协议,把生产队土地划分到户,包干经营。

第12课从计划经济到市场经济【设计思想】《从计划经济到市场经济》是人教版高中历史必修二中第四单元的教学内容,它上承经济建设的发展和曲折,下启对外开放格局的初步形成。

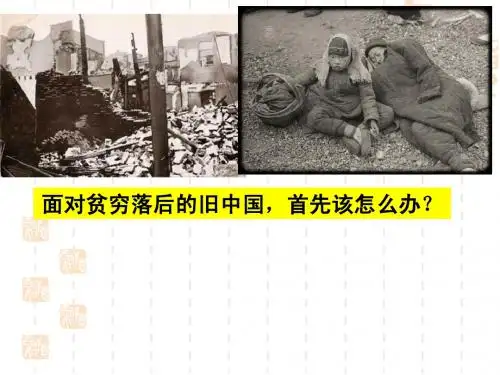

本节课涉及的重要知识点有十一届三中全会、农村和城市的经济体制改革以及社会主义市场经济体制的建立,时间跨度从文革结束到21世纪,可谓是内容多、时间长且理论性强,如何在40分钟的教学中将这段历史呈现给学生?又如何引导这些出生于90年代之后的学生去理解中国的改革历程?为了激发学生的学习积极性,让他们保持一种“高潮的激动的情绪”并能“感受到智慧的力量”。

我首先通过一则虚拟的通知提升学生的兴趣,之后展示大量的图片引入本科的内容。

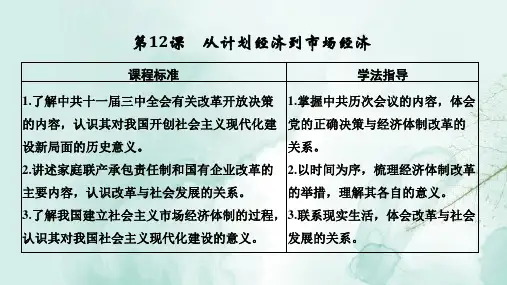

【教材分析】历史课程标准对本节课有如下要求:了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义;讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系;了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

教科书中学习内容共有三目。

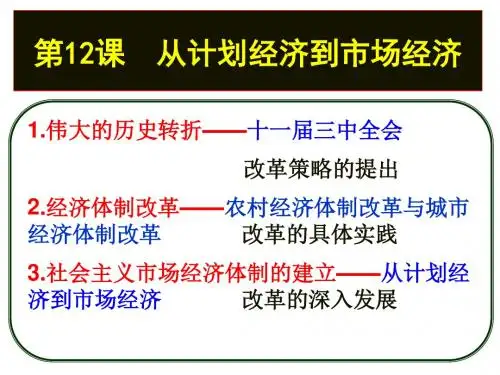

第一目“伟大的历史转折”,介绍了十一届三中全会召开的背景、内容和意义;第二目“经济体制改革”,介绍了农村的家庭联产承包责任制和城市的经济体制改革;第三目“社会主义市场经济的确立”,介绍了社会主义市场经济提出和完善的过程。

纵观这三个知识点,其基本的线索为“改革提出——改革措施——改革目标”,而“改革”是本节课的核心。

【学情分析】对于出生于90年代后期的高一年级学生而言,没有经历过计划经济,对于“计划”一词只能是抽象的理解,他们成长的时代恰是社会主义市场经济建立发展的时期,虽然对于社会主义市场经济有直接的体验,但又因认知水平有限而理解不深。

基于此,教学过程中调动学生的激情就显得尤为重要,因此,通过一则虚拟的通知再加上丰富的历史图片可以激发学生兴趣,同时更好的理解时代背景,促进学生更加深刻的理解和认识中国的经济体制改革。

第12课从计划经济到市场经济【教学目标】一、知识与能力:十一届三中全会的召开及意义,工作中心的转移,改革开放的战略决策,家庭联产承包责任制,城市经济体制改革的措施,社会主义市场经济的概念。

培养学生利用主要矛盾与次要矛盾的方法分析十一届三中全会作出工作重心转移的重要决定;运用生产关系一定要适应生产力的原理,分析和理解经济体制改革的各项措施。

二、过程与方法:理解概念,分析探究问题,历史对比,专题讨论。

三、情感态度与价值观:生产关系改革只有适应生产力的发展,才能推动经济发展;社会主义初期阶段需要长期坚持市场经济体制。

【重点难点】重点:十一届三中全会实现的伟大转折;农村经济体制改革;社会主义市场经济体制的确立。

难点:城市经济体制改革的措施和作用;对社会主义市场经济体制的理解。

【教学过程】【导入新课】【讲授新课】一、伟大的历史转折1、背景(1)1976年粉碎“四人帮”后的两年时间里,国民经济仍处于停滞状态,人民生活没有得到改善。

(徘徊)(2)党内的左倾错误继续:(两个凡是的方针)(3)真理标准问题的大讨论:实践是检验真理的唯一标准,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

(4)邓小平的三起:2、召开:1978年12月,中共十一届三中全会在北京召开。

3、内容(1)思想上:重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。

(2)政治上:抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,实现了党的政治路线,思想路线的拨乱反正。

(3)经济上:做出了把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。

确定经济建设为党和国家中心工作,在经济工作中实行改革开放的方针。

4、意义:是新中国历史上的重大转折,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点,标志着中国历史进入了社会主义现代化建设的新时期。

【合作探究】:归纳近代史上三次历史性的巨变二、经济体制改革1、含义:经济体制改革是指改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节;2、前提、实质和根本目的前提是坚持社会主义制度实质是生产关系的局部调整和社会主义制度的自我完善;根本目的是解放、发展生产力,实现我国社会主义现代化。

新课标“二合一”备课笔记第12课从计划经济到市场经济浏览教材内容,建立知识结构:一、伟大的历史转折1976年粉碎“四人帮”后,在两年时间里,国民经济仍处于停滞状态,人民生活没有得到改善。

1978年12月,中国共产党十一届三中全会在北京召开。

全会重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线,抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,作出把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策,确定今后党和国家的工作要以经济建设为中心。

我国的改革开放从此拉开序幕。

历史纵横在十一届三中全会召开之前的中央工作会议上,邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话。

他指出,解放思想,实事求是,团结一致向前看,首先是解放思想。

只有思想解放了,我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导,解决过去遗留的问题,解决新出现的一系列问题,正确地改革同生产迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑,确定实现农业、工业、国防、科学技术现代化的具体道路、方针、方法和措施。

邓小平的讲话,为十一届三中全会确立了指导思想。

二、经济体制改革【展示材料】缓慢。

制使农民有了生产和分配的自主权,克服过去分配中的平均主义弊端,极大调动了农民的生产积极性。

这种生产责任制的经营方式得到中央的肯定。

不久,在全国普遍实行以家庭承包经营为主要形式的责任制。

仅几年时间,全国农业得到大发展,农村开始了历史性的变革。

阅读学思之窗:1978年,安徽省发生百年不遇的大旱。

为抗旱救灾,省政府鼓励农民生产自救,开荒种粮,谁种谁收。

在这种政策推动下:当年底,凤阳县梨园公社小岗村的18户农民秘密协议,把生产队土地划分到户,包干经营。

一年后,这里的粮食获得空前大丰收。

这个自农业合作化以来从未向国家交过一斤公粮的小岗村,第一次向国家交了公粮,并归还了历年所欠的贷款。

补充资料:1979年安徽凤阳梨园公社小岗村产粮66158千克,是1966-1970年5年产量的总和,受粮给国家12497千克,是国家征粮计划的七倍。