学前儿童游戏的本质与特征

- 格式:pptx

- 大小:768.56 KB

- 文档页数:20

学前儿童游戏教案第一篇:学前儿童游戏教案第一单元学前儿童游戏导论第一节游戏的本质一、“游戏”的词义二、游戏的本质学说三、游戏的本质特征第二节幼儿游戏的特征一、幼儿游戏与成人游戏的区别二、幼儿游戏的基本特征三、幼儿游戏的发展阶段第三节学前游戏教育一、幼儿游戏与学前教育的关系二、游戏教育及其模式探索第二单元角色游戏第一节角色游戏概述一、角色游戏的特点二、角色游戏的结构三、角色游戏的产生和发展第二节角色游戏的教育作用一、促进幼儿的社会性发展二、促进幼儿的认知发展三、促进幼儿意志品质的发展四、促进幼儿身体和语言的发展第三节角色游戏的指导一、角色游戏指导的主要内容二、各年龄班幼儿角色游戏的特点与指导第四节角色游戏指导与教学技能实训项目一角色游戏的观察与记录项目二角色游戏的教学指导计划第三单元表演游戏第一节表演游戏的特点和教育作用一、表演游戏的特点二、表演游戏的种类三、表演游戏的教育作用第二节表演游戏的指导一、表演游戏指导的基本任务二、各年龄班幼儿表演游戏的特点与指导第三节表演技能实训项目一手影表演技能项目二木偶表演技能项目三歌唱表演技能项目四综合表演技能第四单元结构游戏第一节结构游戏的特点和教育作用一、结构游戏的特点二、结构游戏的分类三、结构游戏的教育作用第二节结构游戏的指导一、结构游戏指导的基本任务二、各年龄班幼儿结构游戏的特点及指导三、结构游戏教学指导范例第三节建构技能实训项目一积木建构技能项目二凸点型积塑建构技能项目三分割拼图的设计与制作技能项目四七巧板的制作与游戏指导技能项目五其他常用拼板玩具的制作技能第五单元体育游戏第一节体育游戏的特点和教育作用一、体育游戏的特点二、各年龄班幼儿体育游戏的特点三、体育游戏的教育作用第二节体育游戏的结构和分类一、体育游戏的结构二、体育游戏的分类第三节体育游戏的组织和指导一、幼儿自主体育游戏的指导二、体育教学游戏的组织和指导第四节体育游戏的创编一、体育游戏创编的步骤和方法二、体育游戏情节的构思方法三、体育游戏竞赛方法的设计四、体育游戏细节的设计第五节体育游戏教学技能实训项目一幼儿园体育教学活动观摩与记录项目二幼儿体育游戏的创编与改编项目三幼儿体育游戏的教学活动设计一、体育游戏的结构二、体育游戏的分类第三节体育游戏的组织和指导一、幼儿自主体育游戏的指导二、体育教学游戏的组织和指导第四节体育游戏的创编一、体育游戏创编的步骤和方法二、体育游戏情节的构思方法三、体育游戏竞赛方法的设计四、体育游戏细节的设计第五节体育游戏教学技能实训项目一幼儿园体育教学活动观摩与记录项目二幼儿体育游戏的创编与改编项目三幼儿体育游戏的教学活动设计第六单元智力游戏第一节智力游戏的特点和指导一、智力是什么二、智力游戏的结构和特点三、智力游戏的指导第二节发展观察力的智力游戏一、听觉游戏二、视觉游戏三、触觉游戏四、嗅觉与味觉游戏五、观察力游戏的指导第三节发展注意力和记忆力的智力游戏一、注意力游戏二、记忆力游戏第四节发展想象力和创造力的智力游戏一、想象再造游戏二、想象创造游戏第五节发展思维能力和操作能力的智力游戏一、发展思维能力的游戏二、发展操作能力的游戏第六节智力游戏教学技能实训项目一发展观察力的智力游戏活动设计项目二发展记忆力的智力游戏活动设计项目三迷宫设计项目四游戏棋设计项目五幼儿智力游戏的教学活动设计第七单元其他游戏第一节语言游戏一、幼儿语言发展阶段二、幼儿语言游戏的类型三、幼儿语言游戏的指导要求第二节数学游戏一、幼儿数概念的发展阶段二、幼儿数学游戏的主要内容第三节音乐游戏一、幼儿音乐游戏的类型二、幼儿音乐游戏的设计第四节美术游戏一、幼儿绘画游戏的发展阶段二、幼儿美术游戏的指导第五节集体娱乐游戏一、集体娱乐游戏的组织二、集体娱乐游戏的主持技巧第六节婴幼儿游戏一、婴儿的发展与游戏引导二、婴幼儿游戏的类型三、婴幼儿游戏的指导要点第一单元学前儿童游戏导论要求:了解游戏的一般概念,了解一些具有代表性的游戏学说,理解游戏的本质特征,认清游戏乐趣的自足机制,明辨幼儿游戏与成人游戏的区别,深刻理解幼儿游戏的本质特征。

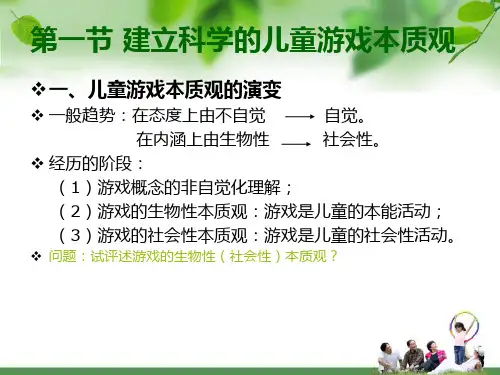

第三章学前儿童游戏的本质与特征1、评述游戏的生物性本质观⑴观点:游戏是儿童的本能活动。

⑵价值:肯定了儿童的生理性机制及功能在游戏中的作用。

⑶局限:没有全面客观地展示出—儿童游戏作为一定社会历史条件下的人的游戏的本质属性和主体性价值。

2、评述游戏的社会性本质观⑴观点:游戏是儿童的社会性活动。

⑵价值:强调了游戏制约于儿童的社会生活状况和儿童对前辈经验的掌握;主张游戏是生活的反映。

⑶局限:否定游戏作为一种自发自由的活动的意义和价值。

3、游戏作为主体性活动的特征表现游戏是儿童主动的;独立性的;创造性的活动4、确立游戏主体性本质的理论意义与实践价值是什么⑴强调儿童在游戏中内部主观体验的决定地位,有助深化对游戏活动结构的整体和全面的认识。

⑵对游戏活动中儿童能动地控制驾驭作为活动对象的客体的自主性、独立性、创造性的主体性属性予以承认和肯定。

⑶揭示游戏中儿童主体性发挥、发展的功能特性,体现游戏满足儿童身心发展需要、有益于儿童主体性的培养,实现游戏活动的独特功能和价值。

⑷承认和肯定了游戏是一种社会性活动。

⑸促使我们在引导儿童游戏实践中,以尊重儿童主体性为根本前提和基础。

5、我国对游戏特征的一般认识是什么⑴是儿童主动自愿的活动。

⑵在假想的情境中反映周围生活。

⑶没有社会实用价值或强制性义务,不直接创造财富。

⑷伴随愉悦情绪。

6、侧重与非游戏活动对比的游戏特征的表述。

⑴游戏是由内部动机所控制的行为⑵游戏中儿童注意的是活动的手段而不是活动的最终目的⑶区别于探究行为⑷区别于工具性行为⑸不受外部强加规则的束缚⑹要求参加者主动积极地活动7、与成人游戏相比,儿童游戏具有哪些不同⑴工作是成人的主要活动。

游戏是儿童最主要最基本的活动(形式),调节情绪的主要途径。

⑵成人游戏的目的是休息放松。

儿童需通过游戏积累经验,尝试今后可能的发展道路。

⑶成人游戏带有相当功利性。

儿童游戏多为带有想象色彩的象征性游戏,少功利性。

8、什么是游戏特征的“三内说”即纽曼提出的游戏的特征是:内部控制、内部真实、内部动机。

学前游戏论复习提纲第⼀章学前⼉童游戏的基本概念(本质与特征)⼀、建⽴科学的⼉童游戏本质观(⼀)⼉童游戏本质观的演变⼉童游戏本质观的演变历程(⼀般演变趋势):⼉童游戏本质观在态度上由不⾃觉到⾃觉,在内涵上由⽣物性到社会性。

1.游戏概念的⾮⾃觉化理解:游戏⼀词在其意义的渊源上是从古汉语中的“遨”“嬉”等词义发展⽽来,⽽在现代词语系列中与“玩”“玩耍”等⼗分相似。

其含义与动作或运动有关,其活动特点是轻松⾃在。

英⽂中的游戏“play”作为名词所指向的⾏为特征是:不要求沉重的⼯作;使⼈愉快和满⾜。

2.游戏的⽣物性本质观:游戏是⼉童的本能活动。

在⼤约19 世纪中期及其后,游戏开始真正成为理论研究的对象,出现了⼈类历史上最早的游戏理论。

⼈们对游戏概念的理解上升到⾃觉的本质化阶段。

表现为受达尔⽂⽣物进化论思想的直接影响,⼈们对游戏本质的理解建⽴在本能论的基础上,即初步建⽴起了游戏的⽣物性本质观。

德国的福禄培尔是教育史上系统研究游戏的价值并为⼉童尝试创⽴游戏实践体系的第⼀个教育家。

他认为游戏是⼉童内部存在的⾃我活动的表现,是⼀种本能性的活动,是⼉童内⼼世界的反映,通过游戏可以表现和发展神的本源。

席勒、斯宾塞把游戏看做是剩余精⼒的⽆⽬的的消耗发泄。

霍尔指出游戏是种族的过去活动习惯的延续和再现,将⼉童对游戏的爱好和参与理解为⽣物进化复演规律的被动适应。

拜敦代克提出游戏游戏成熟说,指出游戏不是本能,是个体适应环境,寻求⾃由和和主动的欲望的表现。

【⽣物性本质观⼀直深刻地影响着后来⼈们对游戏概念的理解和游戏理论的研究。

例如精神分析学派的游戏理论认为,游戏是⼉童潜意识中的本能和欲望在活动中的宣泄或补偿】贡献:游戏的本能论及⽣物性的游戏本质观,第⼀次以抽象的思辨⽅式,充分肯定了⼉童的⽣理性机制及功能在游戏中的作⽤,关注了游戏对于个体的⽣物学意义和价值以及游戏活动的⽣理性特点。

局限性:它尽管强调了游戏是⼈在童年的重要活动,却仍然不能改变⼈们对⼉童游戏不屑⼀顾的习惯性思维⽅式和态度。

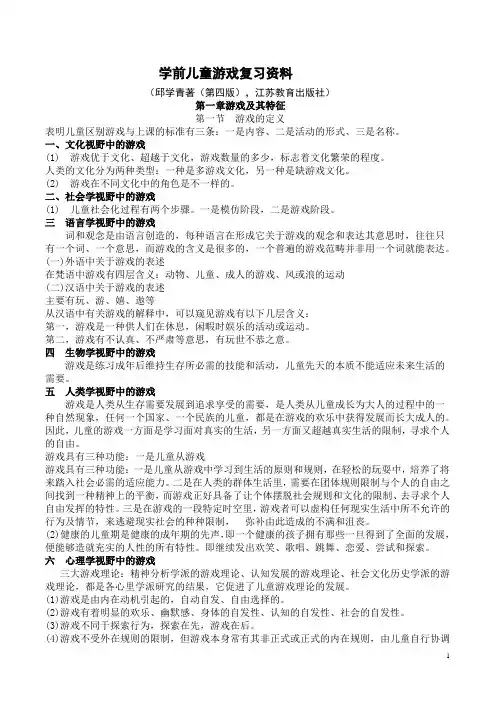

学前儿童游戏复习资料(邱学青著(第四版),江苏教育出版社)第一章游戏及其特征第一节游戏的定义表明儿童区别游戏与上课的标准有三条:一是内容、二是活动的形式、三是名称。

一、文化视野中的游戏(1) 游戏优于文化、超越于文化,游戏数量的多少,标志着文化繁荣的程度。

人类的文化分为两种类型:一种是多游戏文化,另一种是缺游戏文化。

(2) 游戏在不同文化中的角色是不一样的。

二、社会学视野中的游戏(1) 儿童社会化过程有两个步骤。

一是模仿阶段,二是游戏阶段。

三语言学视野中的游戏词和观念是由语言创造的,每种语言在形成它关于游戏的观念和表达其意思时,往往只有一个词、一个意思,而游戏的含义是很多的,一个普遍的游戏范畴并非用一个词就能表达。

(一)外语中关于游戏的表述在梵语中游戏有四层含义:动物、儿童、成人的游戏、风或浪的运动(二)汉语中关于游戏的表述主要有玩、游、嬉、遨等从汉语中有关游戏的解释中,可以窥见游戏有以下几层含义:第一,游戏是一种供人们在休息,闲暇时娱乐的活动或运动。

第二,游戏有不认真、不严肃等意思,有玩世不恭之意。

四生物学视野中的游戏游戏是练习成年后维持生存所必需的技能和活动,儿童先天的本质不能适应未来生活的需要。

五人类学视野中的游戏游戏是人类从生存需要发展到追求享受的需要,是人类从儿童成长为大人的过程中的一种自然现象,任何一个国家、一个民族的儿童,都是在游戏的欢乐中获得发展而长大成人的。

因此,儿童的游戏一方面是学习面对真实的生活,另一方面又超越真实生活的限制,寻求个人的自由。

游戏具有三种功能:一是儿童从游戏游戏具有三种功能:一是儿童从游戏中学习到生活的原则和规则,在轻松的玩耍中,培养了将来踏入社会必需的适应能力。

二是在人类的群体生活里,需要在团体规则限制与个人的自由之间找到一种精神上的平衡,而游戏正好具备了让个体摆脱社会规则和文化的限制、去寻求个人自由发挥的特性。

三是在游戏的一段特定时空里,游戏者可以虚构任何现实生活中所不允许的行为及情节,来逃避现实社会的种种限制,弥补由此造成的不满和沮丧。

游戏及其在学前儿童发展中的作用曹焱娟(湖南师范大学教育科学学院,湖南长沙,410081)内容提要:本文首先从五个相对立的方面解析了“游戏”这个词的定义。

并从其中提取相同的观点来阐明游戏的四个基本特性。

在初步了解游戏及其特性之后,重点论述了游戏对学前儿童发展起重要作用的四个方面,印证了“儿童的时代应该是游戏的时代”这一论点。

游戏之于儿童发展的特殊价值,使游戏成为儿童不可被剥夺的正当权利。

它既不应是成人对儿童的一种施舍,也不应被看作是对儿童良好行为的一种奖赏,它本来就是天经地义的。

儿童不仅为将来活着,也为现在而活,他们应当充分享用儿童期的生活,拥有快乐的游戏。

游戏是童年幸福与快乐的砝码,也是儿童成长的阶梯。

关键词:游戏儿童身心发展社会性发展“儿童的时代应该是游戏的时代。

”这是1990年在纽约召开的世界儿童问题首脑会议上通过的《儿童生存、保护和发展世界宣言》中明确提出的。

①游戏作为幼儿园的基本活动,对幼儿的发展起着不容忽视的作用。

但究竟什么是游戏呢?古往今来的学者对此有不同的看法和见解。

我通过整理,发现游戏充满了悖论,是那么的不可思议。

一、游戏的本质(一)游戏的内容:简单与复杂说游戏简单,游戏确实很简单。

每个孩子都会游戏,游戏几乎随处可见,游戏是孩子的天性,是孩子的生活,似乎与生俱来,无师自通。

但阅读有关游戏的论著,看到“虽然,游戏有与文字记载的历史一样悠久,但是要提出一个正式的游戏定义却是困难重重。

”②人们从不同的角度,包括哲学、人类学、文化学、心理学、教育学等来研究游戏,到至今都无法给游戏一个大家公认的说法,游戏是不是很复杂?(二)游戏生理机能:释放精力与恢复精力有学者认为,游戏实质上是释放多余的精力。

由18世纪著名诗人、哲学家席勒最早提出,他认为游戏是“充沛能量的无目的的消耗”。

他认为,动物和人在满足生存后,如果还有精力的盈余,那么这些盈余的精力就会通过游戏而得到释放。

19世纪英国哲学家和心理学家斯宾塞被认为是第一个从心理学角度表达游戏的“精力过剩理论”的。

学前游戏论1996年6月,我国正式实行的《幼儿园工作规程》中规定了“以游戏为基本活动,寓教育于各项活动之中”的教育原则。

19世纪中期及其以后(下半叶)游戏开始真正成为理论研究的对象,出现了人类历史上最早的游戏理论。

德国的福禄贝尔是教育史上系统研究游戏价值并为儿童尝试创立游戏实践体系的第一个教育家。

美国教育家杜威提出"生活即游戏,游戏即生活"的游戏本质观。

把游戏的本质概括为儿童的主体性活动具有重要的理论意义和实践价值:1把游戏看做是儿童的主体性活动,强调了儿童在游戏活动中内部的主观性体验即主体性体验的决定性地位,有助于深化对游戏结构的整体和全面的认识。

2把游戏看做是儿童的主体性活动,充分地对游戏活动中儿童能主动驾驭和控制作为活动对象的客体的自主性、独立性创造性的主体性属性予以承认和肯定。

3把游戏看做是儿童的主体性活动,解释游戏中儿童主题性发挥和发展的功能特性,展现出游戏满足儿童身心发展需要,促进儿童主动性、独立性于创造性发展,有益于儿童主体性培养,从而实现游戏活动的独特功能和价值。

4把游戏看做是儿童的主体性活动,充分肯定了儿童自身作为游戏的兴趣、需要、能力等在游戏活动中地位和作用,同时不排除作为活动对象的客体(周围的人和事)对儿童主题性游戏发挥和发展的制约。

5把游戏看做是儿童的主体性活动,促使我们在促进和引导儿童的游戏实践中,必须以尊重儿童的主体性为其根本前提和基础。

学前游戏的基本特征:1游戏是儿童主动的自愿的活动2游戏是在假象的情景中反映周围生活3游戏没有社会的实用价值,没有强制性的社会义务,不直接创造财富4游戏伴随着愉悦的情绪纽曼的游戏特征的“三内说”:纽曼提出,用控制、真实性和动机这三个指标来判定是不是游戏。

皮亚杰曾经用微笑作为游戏发生的标志,游戏的表情特征:专注认真、和平轻松、微笑、嘻笑、夸张变形、放声大笑。

(兴奋性程度增强)根据游戏动作的不同性质,我们可以把游戏动作作分为探索、象征和嬉戏。

学前游戏论(考核知识点)第一章学前儿童游戏理论与研究的发展与现状一、国外学前儿童游戏理论与研究的兴起与发展1、识记:(1)国外学前儿童游戏理论的心理学研究的发展阶段及其趋势(2)恩物和蒙台梭利教具的概念恩物:是一种适合儿童特点的恩赐物,是幼儿园里做游戏和进行作业时用的玩具和材料。

恩物是由特定的材料组成的,其本身形状不变。

作业:是“恩物”的发展,是为儿童设计的各种制作活动,是用某些材料如纸、沙、泥、竹、木等制作某种物件。

蒙台梭利教具:蒙台梭利设计了14种教具,主要是训练知觉,进行感官教育和发展智力。

后这14种教具被称为蒙台梭利教具。

2、领会:(1)国外学前儿童游戏理论研究兴起的历史背景(2)19世纪70年代后,儿童游戏理论研究飞跃发展的历史背景3、简单应用:述评教育家福禄贝尔、蒙台梭利等在幼儿教育中的游戏运用。

二、国外学前儿童游戏理论与研究的发展与现状1、识记:(1)我国学前儿童游戏理论与研究的发展阶段(2)陈鹤琴关于学前儿童游戏的理论观点(3)游戏指导的“三段论式”:在我国幼儿园实际工作中,形成了一套来自前苏联学前教育学的领导游戏的“三段论式”的方法模式,即对主题角色游戏的组织上分成开始——进行——结束三个阶段。

3、领会:当前我国学前教育领域中,儿童游戏理论与研究的现状第二章国外学前儿童游戏理论学派一、经典的游戏理论1、识记:(1)剩余精力说(2)生活预备说(3)复演说(4)成熟说2、领会:经典游戏理论的历史局限性。

二、精神分析学派的游戏理论1、识记:(1)精神分析的人格学说的基本观点(2)弗洛伊德关于游戏的理论观点(3)佩勒的角色动机说的基本观点(4)蒙尼格的宣泄说的基本观点(5)埃里克森的游戏理论的基本观点(6)精神分析的各种游戏治疗方法2、领会:(1)精神分析学派关于游戏的情感发展价值的认识(2)精神分析学派对游戏理论发展的影响3、简单应用:(1)弗洛伊德对精神分析的游戏理论发展的奠基作用(2)埃里克森对传统精神分析游戏理论的继承与发展三、皮亚杰的认知发展的游戏理论1、识记:(1)同化与顺应(2)游戏与模仿(3)游戏发展的不同认知阶段(4)游戏的情感发展价值2、领会:(1)个体的智力发展水平对游戏发展的制约(2)皮亚杰关于游戏的价值或功能的观点3、简单应用:(1)皮亚杰游戏理论的局限性(2)皮亚杰游戏理论对教育实践的影响四、社会文化历史学派的游戏理论1、识记:(1)高级心理机能低级心理机能(2)高级心理机能的特点(3)活动游戏理论的基本观点(4)维果茨基关于游戏发展价值的观点2、领会:(1)维果茨基的游戏学说(2)列昂节夫的游戏学说3、简单应用:社会文化历史学派对游戏理论的发展及教育实践的影响4、综合应用:精神分析学派、皮亚杰的认知发展学派和社会文化历史学派的游戏理论的联系与差异五、游戏的觉醒理论和元交际理论1、识记:(1)游戏的觉醒理论的基本观点(2)游戏的元交际特征2、领会:(1)游戏的觉醒理论的理论背景(2)游戏元交际理论的研究意义3、简单应用:游戏觉醒理论教育应用的价值第三章学前儿童游戏的本质与特征一、学前儿童游戏的本质观1、识记:(1)游戏作为一种主体性活动的特征表现(2)游戏的本质观的演变历程2、领会:(1)游戏的生物性本质观(2)游戏的社会性本质观(3)确立游戏的主体性本质观的意义二、学前儿童游戏的基本特征1、识记:(1)我国对游戏特征的一般表述(2)纽曼“三内说”(3)鲁宾对游戏特征的分析(4)加维对游戏特征的分析(5)克拉思诺对游戏特征的分析(6)克罗伊斯对游戏特征的分析2、领会:游戏特征的辩证统一关系三、学前儿童游戏的结构要素1、识记:(1)游戏动作的类型(2)游戏扮演的角色类型(3)游戏动机特征(4)游戏体验及其成分(5)游戏的外部条件特征(6)游戏的概念2、领会:(1)游戏的结构因素之间的关系(2)游戏的内部主管心理因素在游戏活动中的重要性3、简单应用:从游戏的表情动作等特征的变化,理解游戏与非游戏活动之间的渐变关系4、综合运用:结合所学原理,辨别某一活动是否是游戏第四章学前儿童游戏的分类与发展一、学前儿童游戏的分类1、识记:(1)学前儿童游戏的认知分类(2)学前儿童游戏的社会性分类(3)学前儿童游戏的体验形式分类(4)学前儿童游戏的动机分类(5)学前儿童游戏的时间分类(6)学前儿童游戏的活动对象分类2、领会:(1)学前儿童游戏的关键特性分类(2)从与教育教学关系的角度分类3、简单应用:从游戏的多样化分类法中,理解游戏的复杂多边性一、以认知为主线的学前儿童游戏的发展1、识记:(1)以认知为主线的学前儿童游戏发展的三种水平(2)情景转变(3)以物代物(4)角色扮演(5)角色认知(6)角色行为(7)角色意识(8)(8)游戏规则2、领会:(1)以认知为主线的学前儿童游戏发展的基本规律(2)象征性游戏发展的一般过程3、简单应用:从认知发张的角度,理解游戏发展的连续性与阶段性二、以社会性为主线的学前儿童游戏的发展1、识记:社会性为主线的学前儿童游戏发展的四个阶段四、学前儿童游戏总体发展的一般趋势。

学前儿童游戏的特征与本质如下是有关学前儿童游戏的特征与本质:一、游戏的定义对游戏的不同理解造就了不同的游戏定义。

我国学者刘焱认为:游戏是游戏者能动地驾驭活动对象的主体性活动,它现实直观地表现为幼儿主动性、独立性和创造性活动。

二、学前儿童游戏的特征1. 具有主动性、是自发行为学前儿童选择游戏,是因为这是由学前儿童的内部需要决定的,是由内部动机引起的。

学前儿童会将现实中难以实现的场景放到游戏中,让自己成为游戏的主人。

因此,幼儿在游戏中总是积极表现,表现出很大的兴趣。

2.具有虚构性,是一种假装行为游戏不是学前儿童真实的生活,但是他们会假装在生活在,会利用模仿、利用来创造性地整合和表现周围的生活。

他们清楚这是“假装的”,就比如过家家。

3. 具有愉悦性,是一种娱乐行为幼儿在游戏中会获得快乐。

4.具有具体性,是具体行为游戏是虚构的,想象的,但是虚构的、想象的事物又是具体的。

比如小医生打针,针筒是玩具,但是它是由具体材料做成的;医生是假扮的,但是这个角色是具体存在的。

三、学前儿童游戏的本质研究游戏的本质,就是要揭示儿童游戏产生的原因以及要回答儿童为什么游戏的问题。

1. 游戏本能论从生物学角度解释,把游戏看成一种生物现象,是生物本能的表现。

剩余精力说:席勒、斯宾塞;游戏是由于机体中剩余的精力需要发泄而产生的。

松弛消遣说:拉察鲁斯、裴茄克;儿童游戏的本能是恢复精力的方式。

能力练习说:格鲁斯、施太恩;游戏是先于劳动、先于童年,对未来生活的无意识准备。

复演说:霍尔;游戏是个体呈现祖先的动作、习惯和活动,是重演史前人类的祖先想现代人进化的各个发展阶段。

2.游戏社会反映论从社会学观点去研究、解释儿童的游戏,把儿童游戏看成一种社会现象,是人类活动的特殊形式,是对社会现实生活的一种特殊的反映活动,具有社会性。

3.游戏是学前儿童的主体性活动主体性是人作为活动主体在对象性活动中与客体相互做义工而表现与发展起来的功能特征,包括主动性、独立性与创造性等。