斜纹夜蛾

- 格式:docx

- 大小:37.12 KB

- 文档页数:2

斜纹夜蛾是一种世界性分布的杂食性、多食性、暴食性农业大害虫。

该虫具有寄主种类多、繁殖潜能大、对外部环境条件适应能力强、种群能远距离迁移等特点。

斜纹夜蛾会为害蔬菜、豆类、瓜类、花生、芝麻、棉花、烟草、甘薯、玉米等多种作物,一般田块减产10%左右,严重的则减产15%~20%,危害性极大。

一、形态特征斜纹夜蛾,又名莲纹夜蛾、斜纹夜盗蛾,俗称大食虫,分类上归鳞翅目、夜蛾科。

斜纹夜蛾成虫为体形中等略偏小的暗褐色蛾子,前翅斑纹复杂,其斑纹最大特点是在两条波浪状纹中间有3条斜伸的明显白带,故名斜纹夜蛾。

卵扁半球形,卵粒3~4层重叠成块,表面覆盖棕黄色绒毛。

幼虫一般6个龄期,老熟幼虫体长近50 mm,头黑褐色,体色则多变,一般为暗褐色,也有呈土黄、褐绿至黑褐色的,背线呈橙黄色,在亚背线内侧各节有一近半月形或似三角形的黑斑。

二、危害特点幼虫主要啃食叶片、花器等。

低龄幼虫群集食害叶肉, 高龄幼虫逐渐分散为害。

受害叶片常出现缺刻, 呈窗纱状、仅剩留一层表皮和叶脉;严重时可把叶片全吃光, 仅留叶脉。

尤其是4龄后进入暴食期,将叶片咬成缺刻或孔洞,造成叶片残缺不全,吃成光杆后即转移到邻近植株为害。

该虫具有暴发性、杂食性、多发性、迁飞性、繁殖力强等特点。

斜纹夜蛾幼虫怕光,具有假死性,且多在傍晚活动为害。

三、发生规律斜纹夜蛾发育适温为29~30℃,一般在高温及雨量充沛的年份和季节有利其发育、繁殖,所以夏季往往是斜纹夜蛾的高发季节,低温和38℃以上高温容易引致虫蛹大量死亡。

由于该虫食性很杂,间种、复种指数高或过度密植的田块有利其发生。

斜纹夜蛾一年可发生4代到5代, 成虫的主要活动时间是夜间, 白天一般藏于无阳光照射的阴暗地方, 如叶背和地面的土缝,斜纹夜蛾的成虫具有非常强烈的趋光和趋化性。

四、防治手段1、农业防治。

合理布局作物的种植密度、及时清除田间杂草和前茬蔬菜残株,合理轮作,尽量避免与斜纹夜蛾嗜好作物(如十字花科)连作, 防止残留其上的斜纹夜蛾幼虫和卵对后茬作物产生危害。

土肥植保·

魏博士说蔬菜病虫害

常躲在作物下部或其他隐蔽处,阴天可整天为害。

初孵幼虫群集于卵块的附近取食为害,3龄以上幼

虫有明显的假死性,4龄幼虫食量剧增。

为害莲藕

等水生植物的幼虫,老熟后便浮水至岸边,后入土

化蛹。

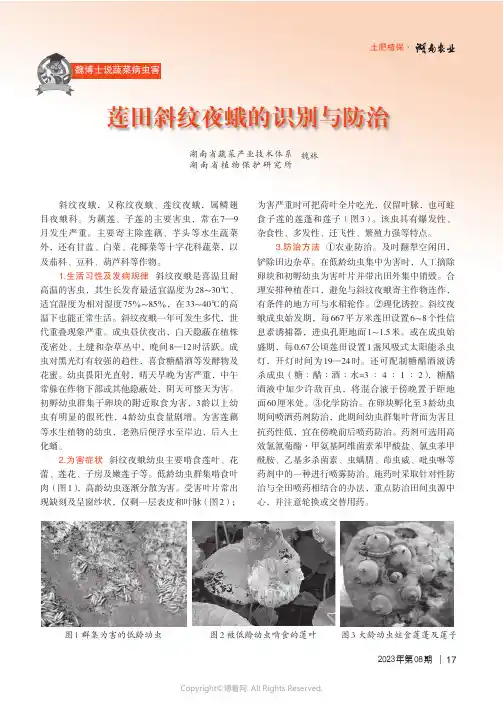

2.为害症状 斜纹夜蛾幼虫主要啃食莲叶、花

蕾、莲花、子房及嫩莲子等。

低龄幼虫群集啃食叶

肉(图1),高龄幼虫逐渐分散为害。

受害叶片常出

现缺刻及呈窗纱状,仅剩一层表皮和叶脉(图2);

酒液中加少许敌百虫,将混合液于傍晚置于距地

面60厘米处。

③化学防治。

在卵块孵化至3龄幼虫

期间喷洒药剂防治,此期间幼虫群集叶背面为害且

抗药性低,宜在傍晚前后喷药防治。

药剂可选用高

效氯氰菊酯·甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯虫苯甲

酰胺、乙基多杀菌素、虫螨腈、茚虫威、吡虫啉等

药剂中的一种进行喷雾防治。

施药时采取针对性防

治与全田喷药相结合的办法,重点防治田间虫源中

心,并注意轮换或交替用药。

莲田斜纹夜蛾的识别与防治

湖南省蔬菜产业技术体系

湖南省植物保护研究所

魏林

Copyright©博看网. All Rights Reserved.。

斜纹夜蛾防治要点

斜纹夜蛾是一种食性很杂的暴发性害虫,可危害的农作物达99科290种以上,在我市一年发生8-9代,以3—4、7—10月为害最重,且世代重叠严重。

初孵幼虫具有暴食性,会将地面作物的叶、花、果实、甚至茎秆一扫而光。

幼虫有假死性,对阳光敏感,晴天躲在阴暗处或土缝里,夜晚、早晨出来为害。

老熟幼虫入土化蛹。

7月初以来,斜纹夜蛾在我市高旺、河口等村已普遍发生为害,局部发生较重,田间虫量激剧上升。

防治方法:

1、农业防治:①在收获后要清除田间杂草,翻耕晒土或灌水,以破坏或恶化其化蛹场所,有助于减少虫源。

②结合管理随手摘除卵块和群集危害的初孵幼虫,以减少虫源。

2、物理防治:①悬挂频振式杀虫灯诱杀成虫,每盏灯能有效控制30-50亩。

②用糖醋液诱杀成虫。

做法是:糖6份、醋3份、白酒1份、水10份、90%敌百虫晶体1份,调匀后装在离地0.6~1米的盆或罐中,置于田间,可诱杀大量成虫。

③在田间悬挂害蛾性诱剂,诱杀雄虫。

3、生物防治:保护斜纹夜蛾的天敌,如黑卵蜂、赤眼蜂,小茧蜂、广大腿蜂、姬蜂、蜘蛛等。

4、化学防治:喷药防治应掌握在1~2龄幼虫期,喷药时间掌握在早晨和傍晚,喷药水量要足,植株基部和地面都要喷雾,且药剂要轮换使用。

防治药剂可选用90%敌百虫800~1000倍液,或40%乐果1000~1500倍液,或50%辛硫磷乳油1000~2000倍,或40.7%乐斯本乳油1000~2000倍液,或80%敌敌畏1500倍液等喷施2~3次,隔7~10天1次。

谈斜纹夜蛾最近很多客户反映三叶草一夜之间就变秃了,只剩下茎秆。

再过不久啊就枯萎了!怎么回事呢,现场一看原来是巨食量的蛾子危害。

下面简单的介绍一下关于这类蛾子的习性及危害。

名称;斜纹夜蛾分布与危害斜纹夜娥在国内各地都有发生,是一种暴食性害虫,主要发生在长江流域的江西、江苏、湖南、湖北、浙江、安徽;黄河流域的河南、河北、山东等省。

它是一种杂食性害虫,在蔬菜中对白菜、甘蓝、芥菜、马铃薯、茄子、番茄、辣椒、南瓜、丝瓜、冬瓜以及藜科、百合科等多种作物都能进行为害。

在分类中属于鳞翅日夜藜科。

它主要以幼虫为害全株、小龄时群集叶背啃食。

3龄后分散为害叶片、嫩茎、老龄幼虫可蛀食果实。

其食性既杂又危害各器官,老龄时形成暴食,是一种危害性很大的害虫。

形态特征成虫体长14-20毫米左右,翅展35-46毫米,体暗褐色,胸部背面有白色丛毛,前翅灰褐色,花纹多,内横线和外横线白色、呈波浪状、中间有明显的白色斜阔带纹,所以称斜纹夜蛾。

卵扁平的半球状,初产黄白色,后变为暗灰色,块状粘合在一起,上覆黄褐色绒毛。

幼虫体长33-50毫米,头部黑褐色,胸部多变,从土黄色到黑绿色都有,体表散生小白点,冬节有近似三角形的半月黑斑一对。

蛹长15-20毫米,圆筒形,红褐色,尾部有一对短刺。

发生规律1.年发生代数一年4-5代,在山东和浙江经调查都是如此。

以蛹在土下3-5厘米处越冬。

2.活动习性成虫白天潜伏在叶背或土缝等阴暗处,夜间出来活动。

每只雌蛾能产卵3-5块,每块约有卵位100-200个,卵多产在叶背的叶脉分叉处,经5-6天就能孵出幼虫,初孵时聚集叶背,4龄以后和成虫一样,白天躲在叶下土表处或土缝里,傍晚后爬到植株上取食叶片。

3.趋性成虫有强烈的趋光性和趋化性,黑光灯的效果比普通灯的诱蛾效果明显,另外对糖、醋、酒味很敏感。

4.生育与环境卵的孵化适温是24℃左右,幼虫在气温25℃时,历经14-20天,化蛹的适合土壤湿度是土壤含水量在20%左右,蛹期为11-18天。

介绍:

Prodenia litura (Fabricius) 斜纹夜蛾又叫莲纹夜蛾、斜纹夜盗,属鳞翅目,夜蛾科。

斜纹夜蛾在全国各地均有发作,是一种暴食性害虫。

首要损害区在长江流域的江西、湖北、湖南、浙江、江苏、安徽及黄河流域的河南、河北、山东等省,东北地区损害较轻。

斜纹夜蛾是一种多食性的害虫,已知能够损害的植物达99科290多种,其间喜食的在90种以上。

为害状:初卵幼虫群集在叶背啃食,只留上表皮和叶脉,被害叶好象纱网相同。

3龄后涣散损害,将叶片吃成缺刻,发作多时可吃光叶片,乃至咬食幼嫩茎秆。

大发作时幼虫吃光一田块后能成群迁移到附近的田块损害。

防治办法

1、生物防治可选用细菌杀虫剂,如国产B.t乳剂或青虫菌六号液剂,一般选用500~800倍稀释浓度。

2、化学防治可选用辛硫磷50%乳油1000倍稀释液、溴氰菊酯2.5%乳油3000倍液,或21%灭杀毙乳油4000倍液。

3、生理防治灭幼脲一号或灭幼脲三号20%或25%胶悬剂500~10。

大白菜斜纹夜蛾害防治斜纹夜蛾,是鳞翅目蛾类害虫,杂食性强,除大白菜、甘蓝、油菜、萝卜外,还为害茄科、豆科、葫芦科、旋花科、锦葵科等作物。

但每年为害程度不同,虫口密度小为害轻,虫口密度大,为害严重。

1.为害状况这种害虫在幼虫期为害初孵化的幼虫,只啃食叶片的一面表皮。

3龄后食量增大,造成叶缘缺刻及叶面穿孔,5龄食量最大,能将一片完整叶子,吃得仅剩叶脉,破坏了外叶,就影响心叶的结球。

2.形态特征及习性斜纹夜蛾是完全变态的昆虫,成虫是中型蛾子,前翅灰褐色,并有3条显明的白色斜纹,故名斜纹蛾。

同时,成虫白天潜伏,傍晚飞出活动,夜间10~12时最为活跃,并有趋光性和趋化性。

成虫羽化后,一天交配,两天产卵,一头雌蛾,能产卵四五百粒以至一千七八百粒。

卵半球性,初产为白黄色,后变紫褐色,卵期3~5天。

幼虫共约6龄。

初孵化为黄绿色,老熟后变为暗褐色。

初孵化时群集一起,一二龄后能吐丝下垂,借风力转移到另一寄主。

3龄后,各个分散,惧强光,多潜伏在心叶中。

6龄,即隐蔽在土块下,到晚间外出为害。

6龄后的幼虫入土化蛹,蛹赤褐色。

北方一年发生三四代,南方可发生七八代。

以蛹在土中越冬。

3.防治方法(1)灯光诱杀。

成虫有趋光性,可于晚间在田间张灯,灯下设水盆,成虫见光齐集灯下,落入水盆。

(2)糖醋液诱杀。

利用成虫的趋化性,用红糖一两,加入酒醋各一两,再加敌敌涕粉剂半两,装入盆中,夜间放置田中,也可诱杀。

(3)摘除卵块。

在成虫产卵盛期,当卵块未孵化之前,可在叶片上检查,摘除卵块,集中销毁。

(4)捕杀幼虫。

检查叶片,见有透明状的薄膜,其叶背伏有初孵化的幼虫,趁其群集时,用手捏死,或采摘下集中消灭。

(5)药剂防治。

撒2.5%敌百虫粉每亩三四斤。

或90%敌百虫1000~1500倍溶液喷洒。

站下害虫地下害虫:主要有蝼蛄、金针虫、蛴螬和地老虎等。

它们主要取食西瓜的种子、根、茎、块根、块茎、幼苗、嫩叶及生长点等,常常造成缺苗、断垄或使幼苗生长不良。

斜纹夜蛾学名:Prodenia litura(Fabriciu)斜纹夜蛾又名莲纹夜蛾、斜纹夜盗蛾,俗称花虫、黑头虫,属鳞翅日夜蛾科,是我国农业生产上的主要害虫种类之一,寄生范围极广,寄主多达99个科,290多种植物,是一种间歇性发生的暴食性、杂食性害虫,多次造成灾害性为害。

主要以幼虫咬食叶、蕾、花及果实。

为害状:卵产在叶背,初孵幼虫集中在叶背为害,残留透明的上表皮,使叶片成纱窗状,三龄后分散为害,开始逐渐四处爬散或吐丝下坠分散转移为害,取食叶片或饺嫩部位造成许多小孔;四龄以后随虫龄增加食量骤增。

虫口密度高时,叶片被吃光,仅留主脉,呈扫帚状。

形态特征:体长14—20毫米,翅展30—40毫米,深褐色。

前翅灰褐色,前翅环纹和肾纹之间有3条白线组成明显的较宽斜纹,故名斜纹夜蛾。

自基部向外缘有1条白纹,外缘各脉问有一条黑点。

卯馒头状、块产,表面覆盖有棕黄色的疏松绒毛。

幼虫体长35—47毫米,体色多变,从中胸到第九腹节上有近似三角形的黑斑各一对,其中第一、第七、第八腹节上的黑斑最大。

腹足4对。

蛹长约15—20毫米,腹背面第4—7节近前缘处有一小刻点,有一对强大的臀刺。

生活习性:在长江流域1年发生5—6代,世代重叠。

主要发生期在7—9月,黄河流域则多在8—9月。

成虫夜间活动,对黑光灯有趋性,还对糖、醋、酒及发酵的胡萝卜、麦芽、豆饼、牛粪等有趋性;卵多产于植株中、下部叶片的反面,多数多层排列,卵块上覆盖棕黄色绒毛。

幼虫有假死性及自相残杀现象。

日问潜伏于残叶或土粒间或接近土面的叶下,日落前再爬出为害。

取食幼苗时,可将幼苗全株吃下。

老熟幼虫在土中化蛹。

以第二代(8月份)对秋证豆、叶菜秧苗、瓜、茄为害严重。

9—10月上旬的第三代幼虫对大白菜、包小菜、花菜为害最重。

荷花斜纹夜蛾的防治和治疗荷花斜纹夜蛾(Plathypena scabra)是荷花的常见害虫之一,其幼虫以荷花的叶片为食,严重影响荷花的生长和观赏效果。

本文将介绍荷花斜纹夜蛾的基本特征、危害程度以及一些常用的防治和治疗方法。

1. 荷花斜纹夜蛾的基本特征荷花斜纹夜蛾成虫体长约2-3厘米,翅膀呈灰褐色,翅膀前缘有斜纹状花纹,故而得名。

幼虫呈绿色或褐色,体长可达5-6厘米,体形瘦长,背面有斜纹状纹理,因此也被称为斜纹夜蛾。

这种夜蛾的卵呈半透明的椭圆形,多产在荷叶的背面。

2. 荷花斜纹夜蛾的危害程度荷花斜纹夜蛾的幼虫主要以荷花的叶片为食,其偏好食用新鲜的叶片。

它们以不规则的方式咬食荷叶,导致荷叶出现不规则的掠食状叶缘,严重时可使整片荷叶脱落,对荷花的生长和观赏效果造成不利影响。

因此,荷花斜纹夜蛾在荷花种植中被视为一种重要的害虫。

3. 荷花斜纹夜蛾的防治和治疗方法3.1 生物防治3.1.1 天敌引入引入荷花斜纹夜蛾的天敌可以有效地控制其数量。

荷花斜纹夜蛾的主要天敌包括寄生蜂、寄生蚜小蜂和捕蝇草等。

这些天敌能够寄生或捕食荷花斜纹夜蛾的幼虫,减少其数量并控制害虫的传播。

3.1.2 利用激素陷阱激素陷阱是一种生物防治荷花斜纹夜蛾的有效方法。

激素陷阱中使用的是释放性荷花斜纹夜蛾性信息素(pheromone),能够吸引雄性夜蛾,在陷阱中捕获并杀死它们。

这种方法能够中断害虫繁殖的周期,从而控制荷花斜纹夜蛾的数量。

3.2 化学防治3.2.1 农药喷洒农药喷洒是一种常用的荷花斜纹夜蛾防治方法。

在荷叶受害较为严重的情况下,可以选择一些低毒、高效的农药进行喷洒。

喷洒应在黄昏或早晨时进行,以防止对有益昆虫的伤害。

3.2.2 防治时机的选择荷花斜纹夜蛾的危害主要发生在春季和夏季,所以在这两个季节进行防治是最为关键的。

可以根据观察到的幼虫数量和叶片受害程度来决定防治时机。

一般来说,在成虫孵化后的10天内,幼虫数量较多,这个时候是防治的最佳时机。

斜纹夜蛾

又名连纹夜蛾,属鳞翅目夜蛾科

分布与危害:

分布于全国各地,以长江、黄河流域各省(自治区)危害严重。

危害荷花、睡莲、香石竹、九里香、大丽花、木槿、月季、百合、仙客来、菊花、万寿菊、瓜叶菊、细叶结缕草、山茶、葛兰等约200种。

初孵幼虫取食叶肉,2龄后分散危害,4龄后进入暴食期,将整株叶片吃光,影响观赏。

形态特征:

成虫体长16~21mm,全体灰褐色,翅展37~42mm。

前翅黄褐色,多斑纹,为灰白或清灰白色斜纹纵横交错,近前缘中部的斜纹较宽。

从前缘中部到后缘有一灰白色带状斜纹(雄蛾斜纹较粗)。

后翅白色,带有红色闪光,外缘有1褐色线。

仅翅脉及外缘暗褐色。

卵半球形,直径约0.5mm,表面有纵横脊纹,黄白色。

卵成块,外覆黄白色绒毛。

幼虫老熟幼虫体长38~51mm。

体色因虫龄、食料、季节而变化。

初孵幼虫呈绿色,2~3龄成黄绿色,老熟时多有黑褐色。

背线和亚背线橘黄色,中胸至第9节亚背线内侧有半月形或三角形黑斑1对,中、后胸黑斑外侧有橘黄色圆点。

蛹圆筒形、赤褐色,体长18~20mm,气门黑褐色,腹部第4~7节前缘密布圆形刻点,末端臀刺1对。

生活习性:

东北、华北1年发生4~5代,华东、华中5~7代,华南7~9代。

北方各地,每年4~11月是幼虫危害期。

广州地区1年四季都发生危害,以6~7月危害荷花较为严重。

福建及广东北部主要以蛹越冬,少数幼虫在杂草间、土下越冬,广州、南宁1年发生6~7代,以蛹在土中越冬。

田间5月中旬见幼虫,6月上、中旬渐多,7月上旬盛始,7月中旬至8月下旬密度最高。

4~6龄幼虫为暴食期,食量最大。

南昌卵期6~7月为4~5天;幼虫取食嫩叶13~16天。

蛹期一般7~9天,越冬蛹长达5~6个月。

成虫一般3~7天,11月可长达20天。

成虫白天羽化,以下午最盛,日伏枝叶茂密处,夜间活动、交尾、产卵、卵多产于叶背。

每雌一生可产3~5块,每块70~1300粒,一般300~400粒,上覆黄色绒毛,初孵幼虫常数十至数百条群集在寄主叶背,将叶肉吃光,留上表皮,3龄后分散,4龄后暴食,日间静伏寄主中、下隐蔽处或表土中,早晚及夜间取食。

成虫对糖、酒、醋等发酵物有很强趋性,对黑光灯趋性很强。

防治方法:

1、结合园林抚育管理措施,人工摘除卵块和初孵幼虫危害叶片,可减少虫口密度。

2、利用成虫趋性,用黑光灯、糖醋液诱杀成虫(即糖2份、酒1份、醋2份、水2份,

调匀后加入少量敌百虫配制而成糖醋液)。

3、使用格润巡斧兑水喷雾进行防治。