实验动物学第三章精装版教学教材

- 格式:ppt

- 大小:394.50 KB

- 文档页数:18

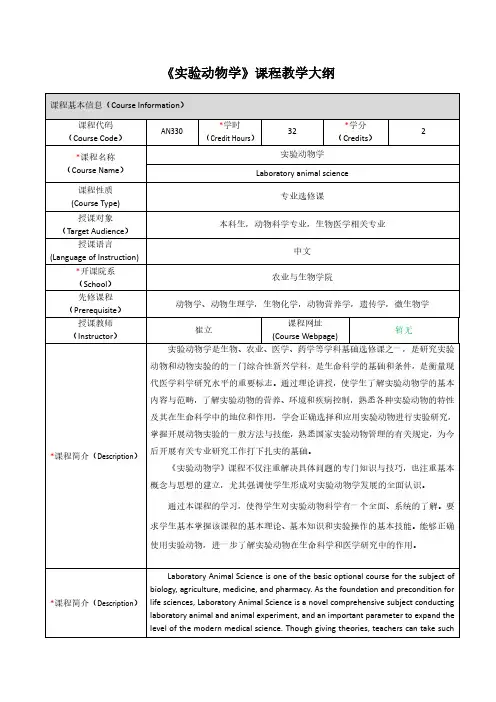

《实验动物学》教学大纲Laboratory Animal Science课程编码: 27A11716 学分:2.0课程类别:专业任选课计划学时:32 其中讲课:32 实验或实践:0适用专业:生物技术推荐教材:陈主初吴端生主编,《实验动物学》,湖南科学技术出版社,2011年。

参考书目:秦川魏泓主编,《实验动物学》,人民卫生出版社,2015。

课程的教学目的与任务《实验动物学》是一门专门研究实验动物和动物实验的新兴学科,是现代科学技术的重要组成部分,是生命科学的技术和支撑条件。

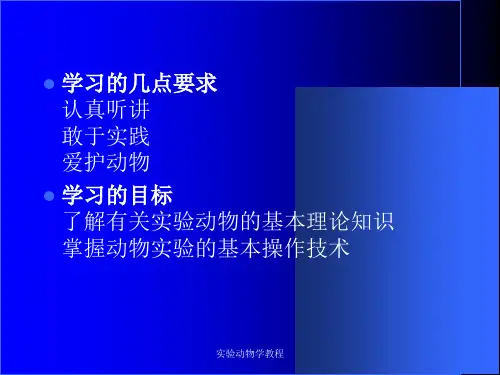

本课程的教学目的是使学生了解国内外实验动物学发展状况,为了熟悉和掌握实验动物科学的基本理论和基础知识,熟悉常用实验动物的生物学特性,了解常用动物模型复制方法,学会正确选择和应用实验动物进行实验研究,掌握动物实验的一般方法与技能,了解影响动物实验结果的主要因素,为开展有关专业研究工作打下基础。

课程的基本要求1、通过本课程的学习,使学生了解实验动物学的国内外发展状况。

2、通过本课程的学习,使学生掌握实验动物学的基本概念和基础知识。

3、通过课堂讲解,使学生掌握常用实验动物的生物学特性。

4、通过课堂讲解,使学生了解常用动物模型的复制方法,掌握动物实验的一般方法与技能。

5、要求学生在学完本课程后,达到能够熟悉常用实验动物的生物学特性,了解影响动物实验结果的主要因素,较好地选择和应用实验动物进行实验研究。

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议(含课内实验)第一章:绪论建议学时:2 [教学目的与要求] 掌握实验动物学的基本概念和主要研究内容,了解实验动物学的发展简史和趋势,理解实验动物学在医学和生命科学领域的作用。

[教学重点与难点] 实验动物学的基本概念、主要内容及发展趋势。

[授课方法] 以课堂讲授为主,课下自学为辅。

[授课内容]§ 1.1实验动物学的概念和主要内容实验动物学的概念实验动物学的主要内容§ 1.2实验动物学的发展概况实验动物学发展简史实验动物学发展趋势第二章:实验动物的基本概念建议学时:2 [教学目的与要求] 掌握实验动物的定义、遗传学分类、微生物学分类,了解不同遗传背景实验动物的繁育体系,了解实验动物的微生物学控制标准。

医学实验动物学教程第一章引言医学实验动物学是研究和应用动物模型进行医学实验的学科,是现代医学科学的重要组成部分。

本教程将介绍医学实验动物学的基本概念、实验动物的选择和管理、实验动物的养殖和繁殖、实验动物的饲养和环境控制等内容,帮助读者全面了解和掌握医学实验动物学的基础知识和技能。

第二章医学实验动物的选择和管理2.1 实验动物的选择在医学实验中,选择合适的实验动物是非常重要的。

不同的实验目的和研究对象需要选择不同的实验动物。

常用的实验动物包括小鼠、大鼠、家兔、猪、狗等。

选择实验动物时需要考虑其生理特征、解剖结构、发育周期、易感性等因素。

2.2 实验动物的管理实验动物的管理包括实验动物的登记、标识、饲养和健康监测等内容。

实验动物应按照国家和地区的相关规定进行登记和标识,以确保实验动物的追溯性和管理的科学性。

实验动物的饲养应提供适宜的饲料和饮水,保持适宜的环境温湿度和光照条件。

实验动物的健康监测应定期进行,以确保实验结果的可靠性。

第三章实验动物的养殖和繁殖3.1 实验动物的养殖方法实验动物的养殖方法主要包括自然繁殖和人工繁殖两种。

自然繁殖是指实验动物在适宜的环境条件下自然交配繁殖。

人工繁殖是指通过人工控制交配和妊娠过程来进行繁殖。

选择合适的养殖方法可以提高实验动物的繁殖效率和繁殖质量。

3.2 实验动物的繁殖管理实验动物的繁殖管理包括选配、配对、妊娠监测和分娩等内容。

选配是指根据实验需求选择优良的实验动物进行配对繁殖。

配对是指将雄性和雌性实验动物配对放在一起进行交配。

妊娠监测是指通过观察和检测实验动物的妊娠状态来确定妊娠期和分娩时间。

分娩是指实验动物产下幼仔的过程。

第四章实验动物的饲养和环境控制4.1 实验动物的饲养管理实验动物的饲养管理包括饲料和饮水的供应、饲养环境的控制和日常观察等内容。

为了保证实验动物的健康和实验结果的可靠性,应提供适宜的饲料和饮水,并定期更换和清洁。

饲养环境的控制包括温度、湿度、光照和噪声等因素的控制。

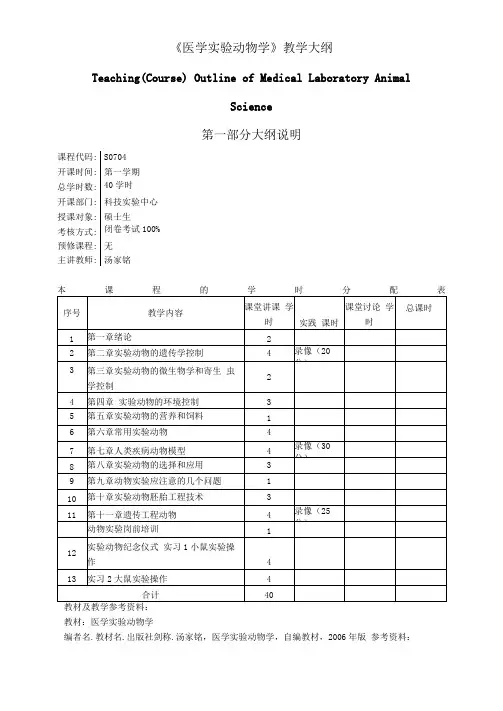

《医学实验动物学》教学大纲Teaching(Course) Outline of Medical Laboratory AnimalScience第一部分大纲说明课程代码: S0704开课时间: 第一学期总学时数: 40学时开课部门: 科技实验中心授课对象: 硕士生考核方式: 闭卷考试100%预修课程: 无主讲教师: 汤家铭教材:医学实验动物学编者名.教材名.岀版社剑称.汤家铭,医学实验动物学,自编教材,2006年版参考资料:第二部分教学内容和教学要求医学实验动物学是医学专业硕士研究生重要的专业选修课,研究生通过本课程的学习,能比较系统地掌握医学实验动物学的基本理论和基础知识,初步了解动物实验的基本操作技术,提髙学生的动物实验操作技能,使学生能够在导师指导下,在学位论文研究中独立进行动物实验。

本课程总学时为40学时,其中课堂讲授30学时,实验8学时。

第一章绪论【主要内容】第一节实验动物和实验动物学的基本概念一什么是实验动物和实验用动物。

实验动物三大特点二什么是实验动物学。

实验动物学研究基本内容第二节实验动物和实验动物学发展概况一实验动物学的起源二实验动物学的形成和发展第三节实验动物在生命科学研究中的地位和作用一生命科学实验研究需要的四个基本条件第四节动物福利与动物实验的“3R”原则一动物福利二动物实验的“3R”原则【教学要求】1.掌握实验动物和实验动物学的基本概念。

2.掌握实验动物标准化的内容及意义。

3.了解实验动物和实验动物学发展概况以及在生命科学研究中的作用与地位。

4.掌握动物福利的概念和动物实验的“3R”原则。

第二章实验动物的遗传学控制【主要内容】第一节概述一实验动物在动物分类学上的位宜二实验动物种、品种和品系的概念三实验动物按照遗传学控制的分类。

分为:近交系、远交系(封闭群)、突变系和杂交群。

第二节近交系动物一近交和近交系动物的概念二亚系和支系的概念、形成原因和命名三特殊类型的近交系动物:重组近交系,、重组同类系、同源突变近交系和同源导入近交系。

《实验动物学》课程教学大纲英文名称:Laboratory Animal Science一、课程说明1. 课程类别通识类课程2. 适应专业及课程性质食品安全专业选修课3. 课程目的实验动物学是一门实践性很强的科学,通过本课程学习,使学生对实验动物学有一个全面、系统的了解。

要求学生基本掌握该课程的基本理论知识和实验操作的基本技能。

能够正确选择和应用实验动物进行实验研究,进一步了解实验动物在食品安全研究中的作用。

4. 学分与学时学分为2分,理论课24学时,实习课9学时,总学时数33学时。

5. 建议先修课程动物学、动物解剖学、遗传学、微生物学、生物化学、生理学。

6. 推荐教材或参考书目(1)《现代医学实验动物学》施新猷主编,人民军医出版社,2000(2)《实验动物学》卢耀增,北京医科大学、协和医科大学联合出版社,1995(3)《实验动物科学管理实用手册》颜呈准,云南科技出版社,1998(4)《实验动物学》,宛霞、赵晓进主编,专利文献出版社,1998。

(5)《哺乳类实验动物》,钟品仁主编,北京:人民卫生部出版社1983。

(6)《实验动物学》,朱清华,祝庆蕃主审,广东高等教育出版社,1991。

7. 教学方法与手段(1)采用课堂教学与实验教学相结合的教学方法,在注重理论教学的同时,注重学生实验能力的培养,在条件许可的情况下,开设具有典型性、趣味性的实验,提高学生的认知能力和实践能力,使学生在实验中增强对理论知识的理解和认识。

(2)主要采用多媒体教学方式,提高课堂师生之间的互动性,发挥学生的主观能动性,提高教学效果。

在课余组织学生就相关专题进行资料查阅与讨论。

8. 考核及成绩评定考核方式:考查课,根据学生平时听课、完成实验、课堂讨论、作业、论文等以及平时测验成绩进行综合评定。

成绩评定办法为:课程总成绩=论文成绩×70%+实验成绩×20%+平时成绩×10%9. 课外自学要求要求上课前先对要学的内容进行预习,自学课程内容中相关的知识,对于不了解的的地方要提前做出标记,同时课外自觉完成布置的作业及实验报告等。

《实验动物学》教学大纲第一章绪论[掌握]实验动物学、实验动物、动物实验、中医实验动物学、AEIR、3R的概念。

实验动物的三大特点。

实验动物学在生物医学研究中的意义。

[熟悉]实验动物学的分支学科。

实验动物学对中医药现代化的意义。

实验动物在制药与化工工业、国防和军事科学上的应用。

[了解]国内、国外实验动物学的发展简史。

动物福利的基本内容。

第二章实验动物遗传学[掌握]实验动物的分类和品种品系的概念,实验动物按照品系的分类。

近交和近交系动物的概念,近交系动物的特点。

封闭群动物的概念。

杂交群动物的概念。

[熟悉]实验动物的基因型、表现型、演出型与环境之间的关系模式。

近交系动物的命名。

亚系和支系的概念。

重组近交系、重组同类系、同源突变近交系、同源导入近交系的概念。

近交系动物的应用。

封闭群动物的特点及应用。

[了解]亚系的命名、常见的亚系单位或个人的英文缩写。

支系的命名。

制作嵌合体小鼠和单亲纯合双倍体动物的方法。

封闭群动物的命名。

杂交群动物的命名、特点及其在生物医学研究中的应用。

第三章实验动物微生物学与寄生虫学[掌握]普通级动物、清洁动物、无特定病原体(SPF)动物、无菌动物和悉生动物的概念。

人兽共患病主要病原体的名称。

淋巴细胞脉络丛脑膜炎、鼠痘、狂犬病、流行性出血热等疾病的传染源、传播途径、易感者和症状表现。

[熟悉]实验动物传染病的危害。

普通级动物、清洁动物和SPF动物的用途。

无菌动物的应用。

不同等级实验动物的微生物和寄生虫控制标准(表3-1~表3-9)»人兽共患病的概念。

实验动物主要烈性传染病病原体和一般性疾病病原体的名称。

淋巴细胞脉络丛脑膜炎、鼠痘、狂犬病、流行性出血热的病原学、诊断、预防与控制。

实验动物细菌性疾病的特点、分类、流行传播的表现形式与控制方法。

沙门菌病和支原体病的病原学、流行病学、症状、诊断、预防与控制。

弓形虫病的病原学、生活史、流行病学、症状、诊断、预防与控制。

[了解]不同等级实验动物的比较(表3-10)。

实验动物学(书上⿊体字)第⼀章绪论1、实验动物学:是以实验动物为主要研究对象,并将培育的实验动物应⽤于⽣命科学等研究的⼀门综合性学科。

总⽽⾔之,它是研究实验动物和动物实验的⼀门综合性学科。

2、实验动物:是指经⼈⼯饲养、对其携带的微⽣物、寄⽣⾍实⾏控制,遗传背景明确或来源清楚的,⽤于科学研究、教学、⽣产、鉴定、及其他科学研究的动物。

3、实验动物具有的三⼤特点:(1)遗传学要求:必须⼈⼯培养,来源清楚,遗传背景明确。

分为近交系,封闭群或远交群,杂交群。

(2)微⽣物和寄⽣⾍的监控要求:普通级动物,清洁级动物,⽆特定病原体级动物(SPF),⽆菌级动物。

(3)应⽤要求。

4、动物实验是应⽤标准的实验动物进⾏科学研究,观察实验过程中实验动物有关器官的组织形态改变、机能反映变化及其发展规律。

5、中医实验动物学:是以中医理论为基础,运⽤实验动物学的理论和⽅法,进⾏中医研究的实验学科。

6、实验动物是⽣命科学研究必备的四⼤⽀撑条件之⼀(AEIR)A-- Animal 实验动物E—Equipment 设备I—Information 信息R—Reagent 试剂7、实验动物的五项基本福利:(1)提供适当的清洁饮⽔和保持健康和精⼒所需要的⾷物,使动物不受饥渴之苦;(2)提供适当的栖息场所,能够舒适地休息和睡眠,使动物不受困顿不适之苦;(3)做好防疫,预防疾病和给患病动物及时诊治,使动物不受疼痛、伤病之苦;(4)保证拥有良好的条件和处置(包括安乐死),使动物不受恐惧和精神上的痛苦;(5)提供⾜够的空间、适当的设施以及与同类动物伙伴在⼀起,使动物能够⾃由表达正常的习性。

8、3Rs原则:替代、减少和优化。

减少:在科学研究中,通过科学合理的实验设计,使⽤少量动物获取同样多的实验数据或使⽤⼀定数量的动物获得更多实验数据的科学⽅法。

替代:使⽤没有知觉的实验材料(体外⽅法)替代活体动物(体内⽅法),或使⽤低等动物替代⾼等动物进⾏试验,并获得相同实验效果的科学⽅法。