合成孔径雷达概念

- 格式:ppt

- 大小:2.51 MB

- 文档页数:18

合成孔径雷达概述1合成孔径雷达简介 (2)1.1 合成孔径雷达的概念 (2)1.2 合成孔径雷达的分类 (3)1.3 合成孔径雷达(SAR)的特点 (4)2合成孔径雷达的发展历史 (5)2.1 国外合成孔径雷达的发展历程及现状 (5)2.1.1 合成孔径雷达发展历程表 (6)2.1.2 世界各国的SAR系统 (9)2.2 我国的发展概况 (11)2.2.1 我国SAR研究历程表 (11)2.2.2 国内各单位的研究现状 (12)2.2.2.1 电子科技大学 (12)2.2.2.2 中科院电子所 (12)2.2.2.3 国防科技大学 (13)2.2.2.4 西安电子科技大学 (13)3 合成孔径雷达的应用 (13)4 合成孔径雷达的发展趋势 (14)4.1 多参数SAR系统 (15)4.2 聚束SAR (15)4.3极化干涉SAR(POLINSAR) (16)4.4合成孔径激光雷达(Synthetic Aperture Ladar) (16)4.5 小型化成为星载合成孔径雷达发展的主要趋势 (17)4.6 性能技术指标不断提高 (17)4.7 多功能、多模式是未来星载SAR的主要特征 (18)4.8 雷达与可见光卫星的多星组网是主要的使用模式 (18)4.9 分布SAR成为一种很有发展潜力的星载合成孔径雷达 (18)4.10 星载合成孔径雷达的干扰与反干扰成为电子战的重要内容 (19)4.11 军用和民用卫星的界线越来越不明显 (19)5 与SAR相关技术的研究动态 (20)5.1 国内外SAR图像相干斑抑制的研究现状 (20)5.2 合成孔径雷达干扰技术的现状和发展 (20)5.3 SAR图像目标检测与识别 (22)5.4 恒虚警技术的研究现状与发展动向 (25)5.5 SAR图像变化检测方法 (27)5.6 干涉合成孔径雷达 (31)5.7 机载合成孔径雷达技术发展动态 (33)5.8 SAR图像地理编码技术的发展状况 (35)5.9 星载SAR天线方向图在轨测试的发展状况 (37)5.10 逆合成孔径雷达的发展动态 (38)5.11 干涉合成孔径雷达的发展简史与应用 (38)合成孔径雷达概述1合成孔径雷达简介合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种全天候、全天时的现代高分辨率微波成像雷达。

合成孔径雷达合成孔径雷达就是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,也称综合孔径雷达。

合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,能有效地识别伪装和穿透掩盖物。

所得到的高方位分辨力相当于一个大孔径天线所能提供的方位分辨力。

合成孔径雷达可分为聚焦型和非聚焦型两类。

用在飞机上或空间飞行器上可有几种不同的工作模式,最常见的是正侧视模式,称为合成孔径侧视雷达;此外还有斜视模式、多普勒波束锐化模式和定点照射模式等。

如果雷达保持相对静止,使目标运动成像,则成为逆合成孔径雷达,也称距离-多普勒成像系统。

合成孔径雷达在军事侦察、测绘、火控、制导,以及环境遥感和资源勘探等方面有广泛用途。

合成孔径的概念始于50年代初期。

当时,美国有些科学家想突破经典分辨力的限制,提出了一些新的设想:利用目标与雷达的相对运动所产生的多普勒频移现象来提高分辨力;用线阵天线概念证明运动着的小天线可获得高分辨力。

50年代末,美国研制成第一批可供军事侦察用的机载高分辨力合成孔径雷达。

60年代中期,随着遥感技术的发展,军用合成孔径雷达技术推广到民用方面,成为环境遥感的有力工具。

70年代后期,卫星载合成孔径雷达和数字成像技术取得进展。

美国于1978年发射的“海洋卫星”A号和80年代初发射的航天飞机都试验了合成孔径雷达的效果,证明了雷达图像的优越性。

合成孔径雷达工作时按一定的重复频率发、收脉冲,真实天线依次占一虚构线阵天线单元位置。

把这些单元天线接收信号的振幅与相对发射信号的相位叠加起来,便合成一个等效合成孔径天线的接收信号。

若直接把各单元信号矢量相加,则得到非聚焦合成孔径天线信号。

在信号相加之前进行相位校正,使各单元信号同相相加,得到聚焦合成孔径天线信号。

地物的反射波由合成线阵天线接收,与发射载波作相干解调,并按不同距离单元记录在照片上,然后用相干光照射照片便聚焦成像。

这一过程与全息照相相似,差别只是合成线阵天线是一维的,合成孔径雷达只在方位上与全息照相相似,故合成孔径雷达又可称为准微波全息设备。

合成孔径雷达(SAR)合成孔径雷达产生的过程为了形成一幅真实的图像增加两个关键参数:分辨率、识别能力。

合成孔径打开了无限分辨能力的道路相干成像特性:以幅度和相位的形式收集信号的能力相干成像的特性可以用来进行孔径合成民用卫星接收系统SEASA T、SIR-A、SIR-B美国军用卫星(LACROSSE)欧洲民用卫星(ERS系列)合成孔径雷达(SAR)是利用雷达与目标的相对运动将较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一个较大孔径的等效天线孔径的雷达。

特点:全天候、全天时、远距离、和高分辨率成像并且可以在不同频段不同极化下得到目标的高分辨率图像SAR高分辨率成像的距离高分辨率和方位高分辨率距离分辨率取决于信号带宽方位高分辨率取决于载机与固定目标相对运动时产生的具有线性调频性质的多普勒信号带宽相干斑噪声机载合成孔径雷达是合成孔径雷达的一种极化:当一个平面将空间划分为各向同性和半无限的两个均匀介质,我们就可以定义一个电磁波的入射平面,用波矢量K来表征:该平面包含矢量K以及划分这两种介质的平面法线垂直极化(V):无线电波的振动方向是垂直方向与水平极化(H):无线电波的振动方向是水平方向TE波:电场E与入射面垂直TH波:电场E属于入射平面合成孔径雷达的应用军事上、地质和矿物资源勘探、地形测绘和制图学、海洋应用、水资源、农业和林业合成孔径雷达在军事领域的应用:战略应用、战术应用、特种应用。

SAR系统的几个发展趋势:多波段、多极化、多视角、多模式、多平台、高分辨率成像、实时成像。

SAR图像相干斑抑制的研究现状分类:成像时进行多视处理、成像后进行滤波多视处理就是对同一目标生成多幅独立的像,然后进行平均。

这是最早提出的相干斑噪声去除的方法,这种技术以牺牲空间分辨率为代价来获取对斑点的抑制成像后的滤波技术成为SAR图像相干噪声抑制技术发展的主流均值滤波、中值滤波、维纳滤波用来滤去相干斑噪声,这种滤波方法能够在一定程度上减小相干斑噪声的方差合成孔径雷达理论概述合成孔径雷达是一种高分辨率成像雷达,高分辨率包含两个方面的含义:方位向的高分辨率和距离向高分辨率。

什么是合成孔径雷达?

雷达成像的精度,一直是一个大难题。

为了提高雷达成像精度,必须不断加大雷达天线尺寸。

以雷达侦察卫星为例,在正常状况下,1,000公里轨道高度上运行的人造卫星,假如天线宽度以10米估算,其雷达影像平面解析力大约是10公里。

这样的解析力不能满足探测的需求,于是科学家研究了合成孔径雷达技术来改善成像精度。

合成孔径雷达的基本原理,是在卫星运行时,通过快速的重复发射雷达波,再收集连续且重叠的回波,对信息加以解算,从而实现提高精度的效果。

这个方法,其实就是当人造卫星向前运行时,发射雷达波,然后在移动一段后,接收反射回来的回波,这样因为卫星在运动,天线就好像变长了一样,达到了等同于加长天线的效果。

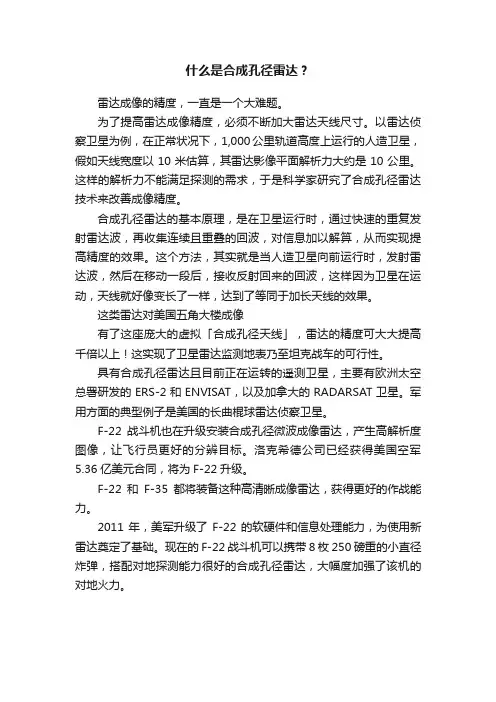

这类雷达对美国五角大楼成像

有了这座庞大的虚拟「合成孔径天线」,雷达的精度可大大提高千倍以上!这实现了卫星雷达监测地表乃至坦克战车的可行性。

具有合成孔径雷达且目前正在运转的遥测卫星,主要有欧洲太空总署研发的ERS-2和ENVISAT,以及加拿大的RADARSAT卫星。

军用方面的典型例子是美国的长曲棍球雷达侦察卫星。

F-22战斗机也在升级安装合成孔径微波成像雷达,产生高解析度图像,让飞行员更好的分辨目标。

洛克希德公司已经获得美国空军5.36亿美元合同,将为F-22升级。

F-22和F-35都将装备这种高清晰成像雷达,获得更好的作战能力。

2011年,美军升级了F-22的软硬件和信息处理能力,为使用新雷达奠定了基础。

现在的F-22战斗机可以携带8枚250磅重的小直径炸弹,搭配对地探测能力很好的合成孔径雷达,大幅度加强了该机的对地火力。

合成孔径雷达通俗原理合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种利用雷达原理进行成像的技术。

它通过利用合成孔径的方法,实现对地面目标进行高分辨率成像,具有天气无阻、全天候、全天时的优势。

本文将以通俗易懂的方式介绍合成孔径雷达的原理。

合成孔径雷达的原理其实很简单,就像我们拍照一样。

当我们拍摄一个远处的景物时,如果我们站在一个固定的位置上,远处的景物看起来会比较模糊,细节不清晰。

但是如果我们移动一段距离,再拍摄同样的景物,然后将这些照片拼接在一起,就可以得到一张清晰、高分辨率的图片。

合成孔径雷达也是利用了这个原理。

合成孔径雷达的工作原理是通过飞行器或卫星搭载的雷达设备,向地面发射一束微波信号。

当这束微波信号遇到地面上的目标时,会被反射回来。

雷达设备接收到这些反射回来的信号后,会记录下它们的时间和强度。

然而,合成孔径雷达并不仅仅只有一次测量。

它会重复这个过程,不断地向地面发射微波信号,并记录下每一次接收到的反射信号。

这些信号会被组合起来,形成一组复杂的数据。

接下来,这组数据会经过一系列的信号处理和计算。

首先,雷达设备会对数据进行时频处理,将不同时刻接收到的信号进行整理,使它们能够对齐。

然后,雷达设备会对数据进行相位校准,消除由于飞行器或卫星的运动而导致的相位差异。

接着,合成孔径雷达会利用这组校准后的数据进行合成孔径成像。

它会将数据分成小块,并对每一块进行处理。

这个过程类似于我们拍照时对多张照片进行拼接的过程。

合成孔径雷达会将每一块数据进行叠加,形成一张高分辨率的雷达图像。

合成孔径雷达会对图像进行后处理,并进行显示或保存。

这样,我们就可以清晰地看到地面上的目标,包括建筑、地形、水体等。

而且,由于合成孔径雷达的工作原理,它可以在任何时间、任何天气条件下进行成像,不受自然光线的限制。

合成孔径雷达的原理虽然简单,但是它在实际应用中有着广泛的用途。

例如,在地质勘探中,合成孔径雷达可以用来探测地下的矿藏和地层结构;在军事领域,合成孔径雷达可以用来进行目标侦测和情报收集;在环境监测中,合成孔径雷达可以用来监测海洋、冰雪等自然环境的变化。

合成孔径雷达名词解释

合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种利用雷达技术进行高分辨率成像的技术。

它通过利用雷达波束的相干性,将多次雷达波束的回波信号进行叠加处理,从而获得高分辨率的雷达图像。

以下是合成孔径雷达中一些常用的名词解释:

1. 合成孔径:指利用多次雷达波束的回波信号叠加处理,模拟出一个大孔径的雷达系统,从而获得高分辨率的雷达图像。

2. 脉冲压缩:指将雷达发射的长脉冲信号压缩成短脉冲信号,从而提高雷达的分辨率。

3. 多普勒效应:指当雷达与目标相对运动时,目标的回波信号会发生频率偏移,利用这种频率偏移可以获得目标的速度信息。

4. SAR图像:指利用合成孔径雷达技术获得的高分辨率雷达图像,可以用于地形测量、目标识别和环境监测等领域。

5. SAR干涉:指利用两个或多个合成孔径雷达获得的雷达图像进行干涉处理,可以获得地表形变、地震等信息。

6. SAR极化:指利用不同极化方式的雷达波束进行成像,可以获得目标的极化信息,用于目标识别和环境监测等领域。

7. SAR地形校正:指利用数字高程模型对SAR图像进行校正,消除地形对SAR 图像的影响,从而获得更准确的地表信息。

8. SAR遥感:指利用合成孔径雷达技术进行遥感观测,可以获得地表形态、植被覆盖、水文地质等信息,用于资源调查和环境监测等领域。

合成孔径雷达散射中心合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种利用合成孔径技术进行成像的雷达系统。

在合成孔径雷达中,散射中心是一个重要的概念。

散射中心是指在雷达成像过程中,被探测目标的散射信号中心位置的估计值。

本文将围绕散射中心展开讨论,介绍合成孔径雷达以及其在散射中心估计方面的应用。

合成孔径雷达是一种主动遥感技术,通过向目标发射微波信号并接收目标返回的散射信号,来获取地物的信息。

与其他雷达系统相比,合成孔径雷达具有以下优势:具有高分辨率、全天候、全天时、非侵入性等特点。

其中,高分辨率是合成孔径雷达的重要特性之一,而散射中心的准确估计对于实现高分辨率成像至关重要。

在合成孔径雷达成像中,为了获得高分辨率图像,需要对多个散射信号进行叠加处理。

这就要求对每个散射信号的散射中心进行准确的估计。

散射中心的估计一般通过采用信号处理算法来实现。

常见的算法包括最小二乘法、相关法、相位解调法等。

这些算法根据信号的特点和处理需求,选择合适的方法来估计散射中心。

最小二乘法是一种常用的散射中心估计算法。

该算法通过最小化目标散射信号与参考信号之间的误差来估计散射中心。

在实际应用中,可以通过对目标区域内多个像素点的散射信号进行叠加处理,然后计算叠加后信号与参考信号之间的误差,从而得到散射中心的估计值。

相关法是另一种常见的散射中心估计算法。

该算法通过计算目标散射信号与参考信号的相关系数来估计散射中心。

相关系数越大,表示目标散射信号与参考信号之间的相似度越高,从而可以得到更准确的散射中心估计值。

相位解调法是一种基于信号相位信息的散射中心估计算法。

该算法通过分析目标散射信号的相位信息,来估计散射中心。

相位解调法通常需要利用雷达系统的多普勒频移特性来实现,通过分析目标散射信号的相位变化,可以得到散射中心的估计值。

散射中心的准确估计对于合成孔径雷达成像的精度和可靠性具有重要影响。

准确的散射中心估计可以提高图像的分辨率和对目标细节的分辨能力,从而为后续的目标识别和目标定位提供更可靠的基础。

合成孔径雷达原理合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种利用飞行器或卫星上的雷达成像系统,通过合成大孔径的方法来获得高分辨率雷达图像的技术。

它具有对地面目标进行高分辨率成像的能力,能够在夜晚和恶劣天气条件下进行观测,因此在军事侦察、地质勘探、环境监测等领域具有广泛的应用。

合成孔径雷达原理的核心是通过合成大孔径来实现高分辨率成像。

在传统的雷达成像中,天线的物理尺寸决定了雷达分辨率的上限,即分辨率与天线尺寸成正比。

而合成孔径雷达通过利用飞行器或卫星的运动,将多个独立的回波信号进行叠加,从而形成一个相当于物理尺寸远大于实际天线尺寸的“合成孔径”,从而实现了远超过传统雷达的分辨率。

合成孔径雷达的成像原理可以简单地理解为,飞行器或卫星上的雷达发射信号,然后接收回波信号。

通过记录接收到的回波信号,并结合飞行器或卫星的运动轨迹,可以得到一系列不同位置的回波信号数据。

利用这些数据,可以对目标进行高分辨率的成像。

在合成孔径雷达成像过程中,需要进行大量的信号处理和图像处理工作。

首先,需要对接收到的回波信号进行时域和频域的处理,得到目标的反射特性信息。

然后,利用这些信息,结合飞行器或卫星的运动轨迹,进行信号叠加和合成孔径处理,最终得到高分辨率的雷达图像。

合成孔径雷达的成像原理虽然复杂,但其优点是显而易见的。

首先,它具有很高的分辨率,可以实现米级甚至亚米级的成像分辨率,能够清晰地显示地面目标的细节。

其次,由于采用了合成孔径的方法,可以在远距离下实现高分辨率成像,对于一些需要远距离观测的应用具有重要意义。

此外,合成孔径雷达还具有全天候、全天时的观测能力,不受天气和光照条件的限制,因此在一些特殊应用场景下具有独特优势。

总的来说,合成孔径雷达原理是一种利用合成大孔径技术实现高分辨率雷达成像的方法。

通过合成大孔径,可以实现远超传统雷达的分辨率,具有高分辨率、全天候、全天时观测等优点,因此在军事、地质、环境等领域有着广泛的应用前景。

合成孔径雷达概述1合成孔径雷达简介 (2)1.1 合成孔径雷达的概念 (2)1.2 合成孔径雷达的分类 (3)1.3 合成孔径雷达(SAR)的特点 (4)2合成孔径雷达的发展历史 (5)2.1 国外合成孔径雷达的发展历程及现状 (5)2.1.1 合成孔径雷达发展历程表 (6)2.1.2 世界各国的SAR系统 (9)2.2 我国的发展概况 (11)2.2.1 我国SAR研究历程表 (11)2.2.2 国内各单位的研究现状 (12)2.2.2.1 电子科技大学 (12)2.2.2.2 中科院电子所 (12)2.2.2.3 国防科技大学 (13)2.2.2.4 西安电子科技大学 (13)3 合成孔径雷达的应用 (13)4 合成孔径雷达的发展趋势 (14)4.1 多参数SAR系统 (15)4.2 聚束SAR (15)4.3极化干涉SAR(POLINSAR) (16)4.4合成孔径激光雷达(Synthetic Aperture Ladar) (16)4.5 小型化成为星载合成孔径雷达发展的主要趋势 (17)4.6 性能技术指标不断提高 (17)4.7 多功能、多模式是未来星载SAR的主要特征 (18)4.8 雷达与可见光卫星的多星组网是主要的使用模式 (18)4.9 分布SAR成为一种很有发展潜力的星载合成孔径雷达 (18)4.10 星载合成孔径雷达的干扰与反干扰成为电子战的重要内容 (19)4.11 军用和民用卫星的界线越来越不明显 (19)5 与SAR相关技术的研究动态 (20)5.1 国内外SAR图像相干斑抑制的研究现状 (20)5.2 合成孔径雷达干扰技术的现状和发展 (20)5.3 SAR图像目标检测与识别 (22)5.4 恒虚警技术的研究现状与发展动向 (25)5.5 SAR图像变化检测方法 (27)5.6 干涉合成孔径雷达 (31)5.7 机载合成孔径雷达技术发展动态 (33)5.8 SAR图像地理编码技术的发展状况 (35)5.9 星载SAR天线方向图在轨测试的发展状况 (37)5.10 逆合成孔径雷达的发展动态 (38)5.11 干涉合成孔径雷达的发展简史与应用 (38)合成孔径雷达概述1合成孔径雷达简介合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是一种全天候、全天时的现代高分辨率微波成像雷达。