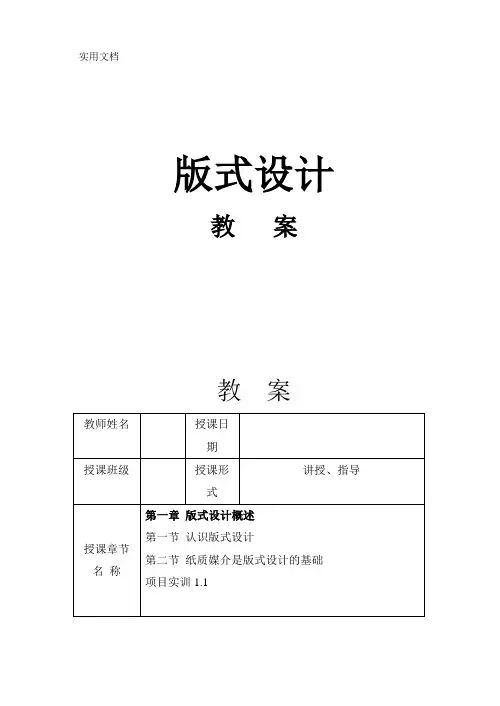

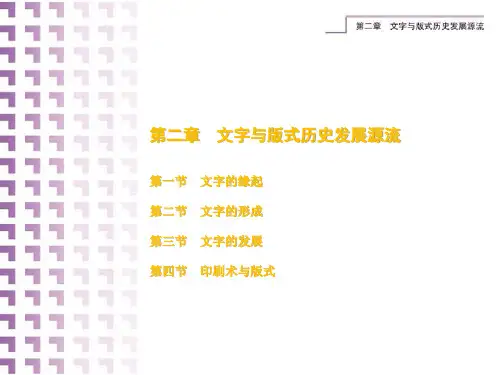

第二章 文字与版式历史发展源流

- 格式:ppt

- 大小:15.82 MB

- 文档页数:30

中国文字的发展中国文字作为世界上最古老的文字之一,经历了漫长的发展历程。

本文将详细介绍中国文字的起源、演变和发展,并探讨其对中国文化的影响。

一、中国文字的起源中国文字的起源可以追溯到公元前16世纪的商朝时期。

商朝时期使用的甲骨文是中国最早的文字形式,主要刻在龟甲和兽骨上。

甲骨文是一种象形文字,通过图画和符号来表示事物的含义。

随着商朝的衰落,甲骨文逐渐演变为金文和篆文。

二、中国文字的演变1. 金文:金文是商朝晚期至西周时期使用的文字形式,主要刻在青铜器上。

金文相对于甲骨文来说,更加简化和规范,符号的形状更加规整,表意更加明确。

2. 篆文:篆文是中国文字的又一次重要演变阶段,主要浮现在春秋战国时期。

篆文是一种角形文字,笔划繁多,结构复杂。

篆文的浮现标志着文字的规范化和标准化,也为后来的隶书奠定了基础。

3. 隶书:隶书是汉代秦始皇统一文字后形成的一种文字形式,主要用于官方文书和碑刻上。

隶书的特点是笔划简洁、结构规整,适合书写和刻刻,成为中国古代书法的重要流派之一。

4. 楷书:楷书是隶书的演变形式,浮现在东汉时期。

楷书的特点是笔划简洁、结构规整、书写流畅,成为后来书法发展的主流形式。

三、中国文字的发展在历史上经历了多个阶段,每一个阶段都有其独特的特点和贡献。

1. 古代文字的发展:古代文字的发展主要集中在商周时期,通过甲骨文、金文和篆文的演变,文字逐渐规范化和标准化,为后来的文字形式奠定了基础。

2. 秦汉时期的文字统一:秦始皇统一六国后,实行了文字的统一,统一了文字的书写和用法,使得文字在全国范围内得到了广泛应用。

3. 书法艺术的繁荣:中国文字的发展也推动了书法艺术的繁荣。

从隶书到楷书,再到行书、草书等不同的书法流派,每一个时期都有独特的艺术风格和表现形式。

4. 现代汉字的简化:20世纪50年代,中国政府进行了汉字的简化改革,目的是提高文字的识别和书写效率。

简化字的推行在一定程度上减轻了人们的学习负担,但也引起了一些争议。

中国文字的发展中国文字是世界上最古老、最丰富的文字之一,其发展历史可以追溯到公元前14世纪的商代甲骨文。

中国文字的发展经历了演变、规范和标准化的过程,形成为了现代汉字体系。

本文将详细介绍中国文字的发展历程、演变过程以及现代汉字的标准化。

一、发展历程中国文字的发展可以分为古代文字、中古文字和现代文字三个阶段。

1. 古代文字古代文字主要包括甲骨文、金文和篆书。

甲骨文是最早的文字形式,用于商代的卜辞和铭文。

金文是商周时期的文字形式,以铜器铭文为主要载体。

篆书是秦汉时期的文字形式,被用于刻制印章和书写公文。

2. 中古文字中古文字主要包括隶书、楷书和行书。

隶书是秦汉时期的一种简化的字体,用于书写官方文书。

楷书是隶书的规范化形式,成为书法的主要字体。

行书是楷书的草书形式,速度较快,书写流畅。

3. 现代文字现代文字主要指现代汉字,它是在中古文字的基础上进一步演变和发展而来。

现代汉字的形状、结构和读音经过多次改革和标准化,形成为了今天我们常见的字形和音韵系统。

二、演变过程中国文字的演变过程主要包括形象化、象形化、指事化和会意化四个阶段。

1. 形象化阶段形象化阶段是文字最初的阶段,文字形状与所表达的事物形状相似。

例如,甲骨文的形状就像动物、人物和日常用品的形状。

2. 象形化阶段象形化阶段是文字逐渐从形象化向抽象化转变的过程。

文字形状开始简化,但仍能表达事物的形象特征。

例如,金文中的一些字形已经再也不彻底像实物,但仍能让人联想到相关事物。

3. 指事化阶段指事化阶段是文字形状与所表达的事物之间的关联逐渐消失的过程。

文字形状再也不与事物形状相似,而是通过线条和笔划的组合来表示事物的基本意义。

例如,篆书中的字形已经无法直接与实物联系起来。

4. 会意化阶段会意化阶段是文字形状与所表达的事物之间的关联彻底消失的过程。

文字形状再也不与事物形状有任何直接联系,而是通过组合表示事物的意义。

例如,现代汉字的字形已经无法直接从字形中判断出意义,需要通过学习和记忆来理解。

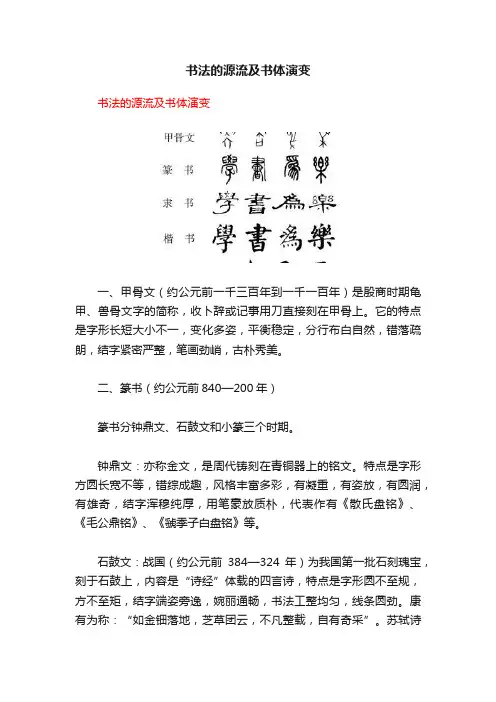

书法的源流及书体演变书法的源流及书体演变一、甲骨文(约公元前一千三百年到一千一百年)是殷商时期龟甲、兽骨文字的简称,收卜辞或记事用刀直接刻在甲骨上。

它的特点是字形长短大小不一,变化多姿,平衡稳定,分行布白自然,错落疏朗,结字紧密严整,笔画劲峭,古朴秀美。

二、篆书(约公元前840—200年)篆书分钟鼎文、石鼓文和小篆三个时期。

钟鼎文:亦称金文,是周代铸刻在青铜器上的铭文。

特点是字形方圆长宽不等,错综成趣,风格丰富多彩,有凝重,有姿放,有圆润,有雄奇,结字浑穆纯厚,用笔豪放质朴,代表作有《散氏盘铭》、《毛公鼎铭》、《虢季子白盘铭》等。

石鼓文:战国(约公元前384—324年)为我国第一批石刻瑰宝,刻于石鼓上,内容是“诗经”体载的四言诗,特点是字形圆不至规,方不至矩,结字端姿旁逸,婉丽通畅,书法工整均匀,线条圆劲。

康有为称:“如金钿落地,芝草团云,不凡整载,自有奇采”。

苏轼诗赞:“娟娟缺月隐云雾,濯濯佳禾秀良莠”。

唐代张怀□称:“体象卓然,殊今异古,落落珠玉,飘飘缨组”。

小篆:秦始皇统一六国文字,命李斯作小篆。

据记载有峄山、泰山、琅琊台、之罘、碣石、会稽等处石刻。

特点是结构严谨,对称中求变化,笔画秀劲,用笔圆起圆吸,方圆得宜。

唐代张怀□誉为“画如铁石,字若飞动,作楷隶之祖,为不易之法”。

《唐人书评》中说:“骨气丰匀,方圆绝妙”。

唐书续说:“送脚如游鱼得水,舞笔如景山兴云”。

形容其流动自然。

三、隶书:汉代由小篆的萦徊转向隶书的劲直。

晋代卫恒《书势》说:“隶书者篆之捷”。

它的特点是:1、扁方横势,左右分展,若“燕展双翅”。

2、起笔蚕头,收笔燕尾。

波势捺脚,笔势舒展。

但一字中横画挑脚,不宜重复,称为“燕不双飞,蚕不二设”。

3、变弧为直,笔增提顿。

清代刘熙载说:“隶形与篆相反,隶意却要与篆相同,以峭激蕴纡余,以屈强寓款婉。

斯微品量,不然如抚剑疾视,适足以见其无能为耳”。

4、布列均匀,平中寄奇。

有均称美,在均称中求变化。

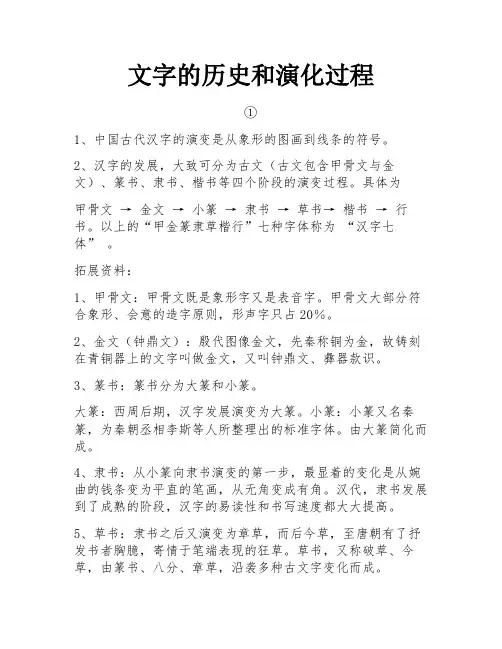

文字的历史和演化过程①1、中国古代汉字的演变是从象形的图画到线条的符号。

2、汉字的发展,大致可分为古文(古文包含甲骨文与金文)、篆书、隶书、楷书等四个阶段的演变过程。

具体为甲骨文→ 金文→ 小篆→ 隶书→ 草书→ 楷书→ 行书。

以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体” 。

拓展资料:1、甲骨文:甲骨文既是象形字又是表音字。

甲骨文大部分符合象形、会意的造字原则,形声字只占20%。

2、金文(钟鼎文):殷代图像金文,先秦称铜为金,故铸刻在青铜器上的文字叫做金文,又叫钟鼎文、彝器款识。

3、篆书:篆书分为大篆和小篆。

大篆:西周后期,汉字发展演变为大篆。

小篆:小篆又名秦篆,为秦朝丞相李斯等人所整理出的标准字体。

由大篆简化而成。

4、隶书:从小篆向隶书演变的第一步,最显着的变化是从婉曲的钱条变为平直的笔画,从无角变成有角。

汉代,隶书发展到了成熟的阶段,汉字的易读性和书写速度都大大提高。

5、草书:隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草。

草书,又称破草、今草,由篆书、八分、章草,沿袭多种古文字变化而成。

6、楷书:糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行。

我们今天所用的印刷体,即由楷书变化而来。

7、行书:“行书”,是介于楷书与草书之间的,运笔自由的一种书(字)体。

行书不同于隶、楷,其流动程度可以由书写者自由运用。

行书表现出浪漫唯美的气息。

②汉字演变过程主要经历了七个阶段:1、甲骨文(商及商之前)甲骨文汉字是世界上最古老的三大文字系统之一。

其中,古埃及的圣书字、两河流域苏美尔人的楔形文字已经失传,仅有中国的汉字沿用至今。

商周时期的甲骨文已经是一种比较完整的文字体系。

在已发现的4500多甲骨文单字中,目前已能认出近2000字。

2、金文(周)与甲骨文同期,青铜器上铸造的文字称为金文或钟鼎文,西周时期的《散氏盘》、《毛公鼎》具备很高的史料和艺术价值。

3、小篆(秦)秦始皇统一中国后,李斯在大篆和六国古文的基础上,进行规范和整理,制定出了小篆作为秦朝的标准书写字体,统一了中国的文字。

文的发展源流是一个涉及广泛的话题,涉及到不同的文明和文化传统。

在人类的历史长河中,文化的发展一直是一个长期而复杂的进程,不同地区和民族都有着自己独特的文化传统,而这些传统在不断地演变、交流和借鉴的过程中形成了丰富多彩的文化景观。

最早的文字可以追溯到公元前3000年左右的古埃及和古美索不达米亚地区,这些文明通过图画和象形文字来记录信息和传承知识,奠定了文字记载的基础。

在中国,商代的甲骨文和周代的金文也是古代文化的杰出代表,它们记录了当时社会政治、经济和文化生活的方方面面,为后来的发展奠定了基础。

在古代希腊,古罗马和印度等文明中,文字的出现和发展也起到了至关重要的作用。

这些地区的文明不仅在科学、哲学、文学等领域取得了显著成就,而且在文化交流和传播方面也发挥了重要作用,为后来的文化演变和发展创造了条件。

随着交通和通讯的发展,文化的传播和交流日益频繁,不同地区的文化元素不断地融合和碰撞,形成了新的文化形态。

在中世纪和近代以来,欧洲的文艺复兴和启蒙运动、中国的唐宋诗词和元曲传统、印度的梵文文学和印度教文化等都对全球文化产生了深远影响,开创了一系列优秀的文化传统。

在当代,全球化和信息技术的发展为文化传播和交流提供了全新的机遇和挑战。

人们可以通过互联网和社交媒体了解和分享世界各地的文化,跨文化的交流和互动也变得更加便捷和频繁。

同时,文化的多样性和包容性得到了更多的重视,人们希望通过文化交流和对话构建共同的理解和认同,促进世界的和平与发展。

总的来说,文的发展源流是一个综合性的进程,涉及到多个不同领域和层面。

通过对文化传统和历史的研究和探索,人们可以更好地理解和珍视自己的文化传统,促进文化相互尊重和包容,推动文化的繁荣和发展。

愿我们共同努力,传承和守护人类文明的瑰宝,为建设一个更加美好和和谐的世界作出贡献。

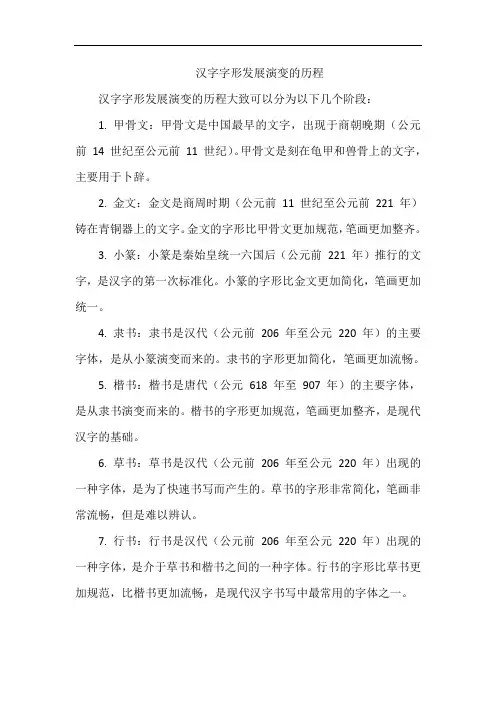

汉字字形发展演变的历程

汉字字形发展演变的历程大致可以分为以下几个阶段:

1. 甲骨文:甲骨文是中国最早的文字,出现于商朝晚期(公元前14 世纪至公元前11 世纪)。

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字,主要用于卜辞。

2. 金文:金文是商周时期(公元前11 世纪至公元前221 年)铸在青铜器上的文字。

金文的字形比甲骨文更加规范,笔画更加整齐。

3. 小篆:小篆是秦始皇统一六国后(公元前221 年)推行的文字,是汉字的第一次标准化。

小篆的字形比金文更加简化,笔画更加统一。

4. 隶书:隶书是汉代(公元前206 年至公元220 年)的主要字体,是从小篆演变而来的。

隶书的字形更加简化,笔画更加流畅。

5. 楷书:楷书是唐代(公元618 年至907 年)的主要字体,是从隶书演变而来的。

楷书的字形更加规范,笔画更加整齐,是现代汉字的基础。

6. 草书:草书是汉代(公元前206 年至公元220 年)出现的一种字体,是为了快速书写而产生的。

草书的字形非常简化,笔画非常流畅,但是难以辨认。

7. 行书:行书是汉代(公元前206 年至公元220 年)出现的一种字体,是介于草书和楷书之间的一种字体。

行书的字形比草书更加规范,比楷书更加流畅,是现代汉字书写中最常用的字体之一。

总的来说,汉字字形的发展演变是一个不断简化、规范和统一的过程。

汉字字体的发展演变过程汉字字体是中国文化的重要组成部分,经过漫长的历史发展,形成了丰富多样的字体体系。

本文将从古代印刷术的起源、篆刻字体、楷书发展、隶书演变、行书变革以及现代汉字字体形态等多个方面,探讨汉字字体的发展演变过程。

一、印刷术的起源印刷术是汉字字体发展中的重要里程碑。

公元1040年,北宋官员毕昇发明了活版印刷术,使得文字传播得以大规模推广。

在活版印刷术出现之前,手工书写和雕版印刷是主要的文字传播方式。

雕版印刷中使用了篆刻和隶书等不同风格的文字。

二、篆刻字体篆书是中国最早出现并广泛使用的一种文字风格。

它起源于公元前6世纪春秋战国时期,并在秦汉时期达到鼎盛时期。

篆书以其方正规整、笔画饱满而著称,并逐渐演化为大篆和小篆两种不同风格。

三、楷书发展楷书是汉字字体中的一种书写风格,它的产生和发展与篆书密切相关。

楷书的起源可以追溯到汉代,当时篆书逐渐演变为一种更加规范、简化的字体。

随着时间的推移,楷书逐渐成为了汉字正式书写的标准。

四、隶书演变隶书起源于战国时期,它是一种用于行政文书和公文写作的字体。

隶书以其笔画简洁、结构规范而著名,它在秦汉时期成为了行政文化中不可或缺的一部分。

随着时间推移,隶书逐渐演变出了不同风格和派别。

五、行书变革行草是汉字字体中最具个性化特点的一种风格。

它起源于东晋时期,并在唐代达到了巅峰。

行草以其笔画潇洒、结构独特而著名,并对后来发展出来的草楷和草隶产生了深远影响。

六、现代汉字字体形态现代汉字字体形态丰富多样,并且在不同国家和地区有着不同的发展趋势。

在中国,随着计算机技术的发展,汉字字体的设计和应用也在不断创新。

从宋体到黑体、楷体、仿宋体等不同字体,都在满足不同需求的同时,丰富了汉字的表现力。

总结起来,汉字字体的发展演变过程经历了从篆刻到楷书、隶书、行书和现代字体等多个阶段。

每个阶段都有其独特的特点和影响力。

随着时间推移和技术进步,汉字字体也在不断演变和创新。

通过对汉字字体发展演变过程的研究,我们可以更好地理解中国文字文化的丰富多样性,并且对今后的设计和应用提供有益启示。

中国版式设计的发展历史中国版式设计的起源可以追溯到漢朝(公元前206年至公元220年)的金石文。

在这个时期,版式设计主要应用于雕刻在石头和金属上的文字和图案。

这些雕刻作品以其精美的线条和复杂的纹饰而闻名,被广泛应用于印章、铭文和碑文。

随着时间的推移,版式设计逐渐发展成为一门独立的艺术形式。

在唐朝(618年至907年)、宋朝(960年至1279年)和元朝(1271年至1368年)时期,版式设计得到了进一步发展和成熟。

在这个时期,人们开始探索在纸上进行版式设计,并开始使用木刻版技术。

这项技术使用刻在木板上的文字和图案,然后轻轻涂上墨水并印在纸上。

这种方式使得版式设计的制作过程更加简便和效率,也为版式设计的普及提供了便利。

明朝(1368年至1644年)时期,版式设计进一步发展,广泛应用于书籍和印刷品。

这个时期的版式设计以主题文字和图案的排列和组合为特点,注重平衡和和谐的布局。

许多重要的版式设计家和书法家也在这个时期涌现出来,如著名的文化名人赵孟頫和牛子牛。

清朝(1644年至1912年)时期,传统的版式设计得到了继承和发展。

同时,清朝的版式设计也受到了西方印刷术的影响。

西方的印刷术带来了新的印刷技术和设计理念,从而为中国版式设计带来了新的发展机遇。

在这个时期,中国版式设计开始融合了中西方的设计元素,形成了独特的风格。

到了现代,随着科技的进步和全球化的发展,中国版式设计进入了一个全新的发展阶段。

计算机和数字化技术的引入使得版式设计的制作过程更加方便和快捷。

与此同时,西方的设计理念也逐渐影响到中国的版式设计,从而为版式设计的创新和多样化带来了新的契机。

现代的中国版式设计以其创新性、多样性和独特性而受到国内外设计师的关注和赞赏。

总结起来,中国版式设计经历了漫长的发展历程。

从古代的金石文到现代的数字化设计,每个时期都为版式设计的创新和发展做出了贡献。

中国版式设计以其独特的风格和丰富的文化内涵而闻名于世,并不断推动着该领域的发展和繁荣。

汉语文字的发展历程

汉语文字的发展历程可以追溯到古代的甲骨文和金文,这些古老的文字是由刻

在龟甲和兽骨上的象形文字演变而来的。

甲骨文和金文的出现标志着汉字的萌芽阶段,也是中国文字发展的重要里程碑。

随着社会的发展,汉字经历了漫长的演变和发展过程。

在商周时期,汉字逐渐

演变成为了隶书,这是中国历史上第一种标准化的字体。

隶书的出现标志着汉字书写规范化的开始,也为后来的楷书、行书等书体奠定了基础。

隋唐时期,隶书逐渐演变成为楷书,这是中国书法发展的一个重要阶段。

楷书

的出现标志着汉字书写的标准化,也为后来的行书、草书等书体的形成奠定了基础。

同时,隋唐时期的书法大家如颜真卿、柳公权等,为汉字书法的发展做出了重要贡献。

宋元明清时期,汉字书法达到了巅峰。

宋代的欧阳询、米芾等书法家,创造了

真草隶篆的书法风格,开创了书法的新局面。

元明清时期的书法家如文征明、董其昌等,继承和发扬了前人的成就,为汉字书法的发展做出了新的贡献。

现代汉字书法的发展,受到了西方书法的影响,形成了新的书法风格。

现代书

法家如齐白石、张大千等,将中国传统书法与西方书法相结合,创造了新的书法形式,为汉字书法的发展注入了新的活力。

总的来说,汉字书法的发展历程是一个由简单到复杂,由粗糙到精致的过程。

汉字书法的发展离不开历代书法家的努力和创新,同时也受到了社会、文化的影响。

汉字书法的发展历程,既是汉字书法的发展史,也是中国书法文化的发展史,是中华文明的重要组成部分。

中国版式设计的发展历史一、早期的排版中国的版式设计最早可以追溯到古代的印刷术发明。

在宋朝时期,活字印刷技术的出现使得排版更加方便快捷。

当时的版式设计以文字为主,注重文字的布局和字体的选择。

在纸张上,人们使用方形的字块进行排列,形成整齐的文字布局,这种排版方式被称为“格式排版”。

二、近代的变革随着近代科技的发展,中国版式设计开始受到西方设计的影响。

在19世纪末20世纪初,西方的平面设计风格进入中国,版式设计开始注重整体的视觉效果和艺术性的表达。

这一时期的版式设计更加多样化,使用了丰富的色彩、图案和装饰元素,使得设计作品更具有吸引力和艺术性。

三、现代的多样化进入20世纪后半叶,中国版式设计迎来了更加多样化的发展趋势。

随着计算机技术的普及和图像处理软件的出现,版式设计的创作方式发生了翻天覆地的变化。

设计师们可以通过计算机软件进行排版和图像处理,使得设计更加灵活多样,创意无限。

在现代的版式设计中,设计师们注重整体的平衡和美感,通过布局、色彩和字体的选择来表达设计的主题和意图。

他们使用各种设计元素,如线条、形状、图像和文字等,来打造独特的版面效果。

同时,设计者还注重信息传递的效果,通过版式设计将信息以更直观、更易理解的方式展示给观众。

四、中国传统文化的融入与西方设计风格相比,中国的版式设计更加注重传统文化的融入。

中国传统文化中的元素,如山水画、篆刻字体、中国画等,常常被运用到版式设计中,赋予作品独特的中国风格和韵味。

这种融合不仅体现了中国的文化特色,也为版式设计带来了新的灵感和创意。

五、面临的挑战与机遇当前,中国版式设计面临着新的挑战与机遇。

随着互联网的快速发展,电子媒体和移动设备的普及,版式设计需要适应不同的媒体平台和屏幕尺寸,为用户提供更好的视觉体验。

同时,设计师们也面临着创新的压力,需要不断寻找新的创作方式和表达方式,以满足用户的需求。

总结起来,中国版式设计经历了从简单的排版到多样化的发展过程。

从古代的格式排版到近代的艺术化设计,再到现代的多样化风格,中国版式设计不断创新与发展。

中国文字的发展标题:中国文字的发展引言概述:中国文字是世界上历史最悠久、演变最为复杂的文字之一,经历了漫长的发展过程。

从甲骨文到现代汉字,中国文字的演变蕴含着丰富的文化内涵,反映了中国人民的智慧和创造力。

本文将从古代文字的起源、文字的演变、文字的传播、文字的规范和文字的未来五个方面探讨中国文字的发展历程。

一、古代文字的起源1.1 甲骨文的浮现甲骨文是中国最早的文字形式,起源于商代,用于刻写在龟甲和兽骨上,主要用于占卜和记录祭祀活动。

1.2 金文的发展金文是甲骨文的演变形式,浮现在西周时期,形体更加规范,书写更加工整,为后来的隶书奠定了基础。

1.3 隶书的成熟隶书是秦汉时期的一种书体,经过多次改革和整顿,形成为了规范的字形和笔划,成为后来汉字书写的主要形式。

二、文字的演变2.1 楷书的浮现楷书是隶书的演变形式,浮现在东汉时期,字形更加规范,笔划更加工整,成为后来书法艺术的主流。

2.2 行书的发展行书是楷书的草书形式,浮现在魏晋时期,书写速度更快,笔划更加简洁,被广泛应用于书法绘画和日常书写。

2.3 草书的兴起草书是行书的草率形式,浮现在唐宋时期,书写更加萧洒自由,具有独特的艺术魅力,被誉为“书法艺术的艺术”。

三、文字的传播3.1 活字印刷的发明活字印刷是中国古代四大发明之一,由北宋大文学家赵宋贡献,大大提高了文字的传播效率和范围,推动了文化的繁荣。

3.2 纸张的普及纸张是中国古代的另一项重要发明,由汉代发明,取代了竹简和丝绸等传统书写材料,使文字的保存和传播更加方便。

3.3 科举制度的推广科举制度是中国古代选拔人材的主要方式,要求考生掌握规范的文字和书法技能,推动了文字的传播和规范化。

四、文字的规范4.1 《说文解字》的编纂《说文解字》是中国最早的文字学著作,由东汉郭璞编纂,系统解释了汉字的字形和含义,对后来的文字规范起到了重要作用。

4.2 汉字简化汉字简化是20世纪中叶中国政府为提高文盲识字率而进行的一项重要改革,使文字更加简洁明了,便于泛博民众掌握和应用。