曾国藩

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:5

曾国藩的故事曾国藩,字子孝,号忠介,湖南湘潭人,是清朝末年的一位杰出的政治家、军事家和教育家。

他的一生充满了传奇和辉煌,他的故事也成为了后人学习和崇拜的对象。

一、早年经历曾国藩出生在一个贫寒的农民家庭,他的父亲是一位读书人,对于教育有着很高的期望。

曾国藩从小就显示出了过人的才智和勤奋的品质。

他在家乡读书,后来考入了湖南的府学。

在府学期间,他刻苦学习,勤奋钻研,成绩优异,被誉为“府学之冠”。

二、官场生涯曾国藩在官场上的表现也非常出色。

他先后担任过湖南、湖北、陕西等地的官职,以及参与镇压太平天国起义的战斗。

他在战场上表现出了非凡的军事才能,被誉为“曾铁军”。

他的军事战略和组织能力使得太平天国起义军遭受了重大打击,为清朝政府稳定了局势做出了巨大贡献。

曾国藩在官场上也是一位清廉正直的官员。

他坚持以身作则,廉洁奉公,不受贪污腐败的诱惑。

他注重民生,积极推行改革,为人民谋福利。

他还注重教育,提倡儒学,培养了一大批优秀的学生,为国家培养了一批有用的人才。

三、晚年生活曾国藩在晚年过上了安逸的生活。

他退休后回到家乡,过上了宁静的生活。

他继续读书,写作,思考人生。

他的著作《曾文正公全集》成为了后人学习的经典之作。

他还致力于家族的兴旺,培养了一大批优秀的后代。

曾国藩的故事给我们留下了许多宝贵的启示。

首先,他的勤奋和才智告诉我们,只有通过不断的学习和努力,才能取得成功。

其次,他的清廉和正直告诉我们,做人要有道德底线,不能被金钱和权力所腐蚀。

最后,他的奉献和忠诚告诉我们,作为一名公仆,要为人民的利益而奋斗,为国家的繁荣而努力。

总之,曾国藩是一位伟大的人物,他的故事激励着我们不断进取,追求卓越。

他的一生充满了传奇和辉煌,他的故事也成为了后人学习和崇拜的对象。

让我们向曾国藩学习,努力成为对社会有用的人才,为国家的繁荣做出贡献。

曾国藩7个小故事曾国藩,清朝末年的名将、政治家、外交家和理学家,字伯涵,号涤生,湖南湘乡人。

以下是七个关于曾国藩的小故事:1. 曾国藩与小偷:曾国藩小时候天赋不高,因此经常背诵诗词文章。

一天夜里,一个小偷钻进了他的房子,在他的书房里来回徘徊。

曾国藩背一篇短文,重复了几十遍也没能背下来。

小偷不耐烦了,将这篇短文背诵了一遍,然后扬长而去。

2. 曾国藩与猎户:曾国藩年轻时喜欢打猎。

一次,他与一个猎户争辩起来,说自己的父亲也是猎户,而这个猎户只是普通百姓。

猎户告诉他,虽然他的父亲穿着打猎的衣服,但从未真正打过猎。

曾国藩深受启发,从此更加关注实用主义和民本思想。

3. 曾国藩与算命先生:曾国藩年轻时曾经找算命先生算命。

算命先生告诉他:“你将来会成为一个非常重要的人物,甚至会成为宰相。

”曾国藩听了非常高兴。

但是算命先生接着说:“不过,你有一个致命的弱点,就是太过于相信命运。

”曾国藩听后非常沮丧,但后来他意识到算命先生是在点醒他不要过于依赖命运,要更加努力奋斗。

4. 曾国藩与左宗棠:曾国藩和左宗棠都是清朝的重要政治家和军事家。

两人曾经因为一件小事闹矛盾,互相不说话。

后来曾国藩主动去找左宗棠和谈,但是左宗棠避而不见。

曾国藩不放弃,继续敲门。

左宗棠听到后非常感动,开门迎接曾国藩。

从此两人重新建立了友谊。

5. 曾国藩与李鸿章:曾国藩是李鸿章的老师和引路人。

一天,李鸿章带着两个问题来找曾国藩。

第一个问题是关于兵法,第二个问题是关于做官之道。

曾国藩告诉李鸿章:“兵法易学,做官之道难学。

”然后指着自己的头说:“这里面的东西才是最宝贵的。

”意思是说,做官需要有自己的思考和判断力,不能只学书本上的知识。

6. 曾国藩与湘军士兵:曾国藩创立的湘军是清朝的重要军事力量。

他非常注重士兵的纪律和教育,经常亲自教导士兵。

一次,一个士兵因为赌博被抓,曾国藩知道后非常生气。

他告诉士兵:“你赌博不仅会输掉自己的钱,还会影响到整个军队的士气。

”然后给了士兵一些钱,让他好好休息并严格遵守纪律。

曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),初名子城,字伯涵,号涤生,谥文正,汉族,出生于湖南长沙府湘乡县杨树坪(现属湖南省娄底市双峰县荷叶镇)。

晚清重臣,湘军的创立者和统帅者。

清朝战略家、政治家,晚清散文“湘乡派”创立人。

晚清“中兴四大名臣”之一,官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥曰文正。

毛泽东曾说:“愚意所谓本源者,倡学而已矣。

博学如基础,今人无学,故基础不厚,进惧倾记。

愚于近人,独服曾文正,观其收拾洪杨一役,完满无缺。

使以今人易其位,其能如彼之完满乎?”表达出对这位已故乡人的推崇之情军事功劳咸丰二年(1852年)十一月,太平军自湖南北出,攻克汉阳。

咸丰三年(1853年),曾国藩创立地方团曾国藩铜像练,称为湘军。

分陆军、水师两种,士兵则招募湘乡一带农民为主,薪俸为一般绿营的三倍左右,全军只服从曾国藩一人。

咸丰四年(1854年),总计有陆军十三营六千五百人,水师十营五千人,会集湘潭,誓师出征。

初战在岳州、靖港败于太平军,接连吃败战,曾国藩几跳水自尽,在上书时,只能以「屡败屡战」自嘲。

后沉静自省,重整旗鼓,复占岳州、武昌,太平军势力退出湖南。

咸丰八年(1858年5月),攻占九江,气势如虹;咸丰十年(1860年),曾国荃包围安庆,以「扎硬寨,打死仗」闻名。

同治三年(1864年),湘军攻破天京(南京)。

太平军抵抗湘军,让湘军吃足苦头,南京城破时,曾国藩说:「今粤匪之变,蹂躏竟及十六省,沦陷至六百余城之多,而其中凶酋悍党,如李开方守冯官屯、林启容守九江、叶芸来守安庆,皆坚忍不屈。

此次金陵城坡,十万余贼无一降者,至聚众自焚而不悔,实为古今罕见」。

曾国藩入南京后,信守对将士们的诺言,「……分段搜杀,三日之间毙贼共十余万人,秦淮长河,尸首如麻,……三日夜火光不息。

」(李圭:《思痛记》)曾国荃杀人如麻,纵兵焚城,「雪帅」彭玉麟见状不满,先后二次(1861年安庆之围与1864年金陵之围)致函曾国藩,要求大义灭亲。

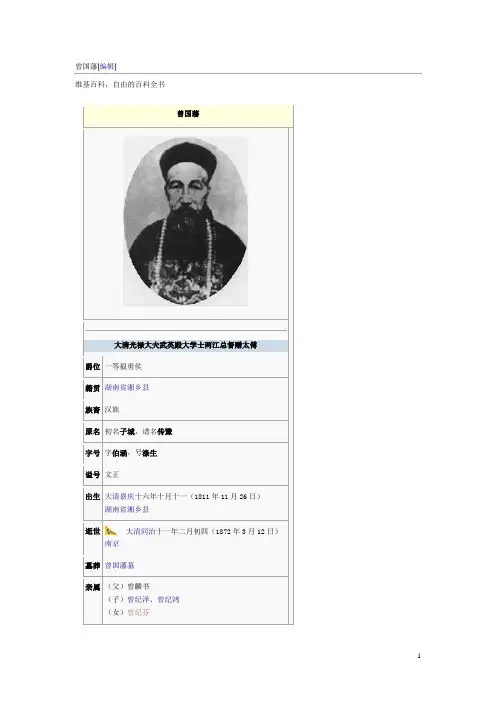

曾国藩[编辑]维基百科,自由的百科全书曾国藩大清光禄大夫武英殿大学士两江总督赠太傅爵位一等毅勇侯籍贯湖南省湘乡县族裔汉族原名初名子城,谱名传豫字号字伯涵,号涤生谥号文正出生大清嘉庆十六年十月十一(1811年11月26日)湖南省湘乡县逝世大清同治十一年二月初四(1872年3月12日)南京墓葬曾国藩墓亲属(父)曾麟书(子)曾纪泽、曾纪鸿(女)曾纪芬曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),初名子城,谱名传豫,字伯涵,号涤生;清朝湖南长沙府湘乡白杨坪(现属湖南省娄底市双峰县荷叶镇天子坪)人,宗圣曾子七十世孙。

中国近代政治家、军事家、理学家、文学家,与胡林翼并称曾胡,因讨伐太平军时,有大肆屠杀平民之情事,而与其弟曾国荃被称为曾剃头或曾屠户。

曾国藩与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清四大名臣”。

官至武英殿大学士、两江总督。

同治年间封一等毅勇侯,又授世袭罔替,谥文正。

目录[隐藏]• 1 生平o 1.1 早年o 1.2 初入仕途o 1.3 围剿太平军o 1.4 直隶总督o 1.5 回任两江• 2 儒学• 3 文学• 4 军事• 5 修身• 6 评价•7 纪念建筑•8 逸事•9 曾氏家族o9.1 父祖o9.2 同辈o9.3 子侄辈o9.4 孙辈以下•10 注释•11 参考•12 外部链接生平 [编辑]早年[编辑]曾国藩于嘉庆十六年十月十一(1811年11月26日)生于湖南省长沙府湘乡县,乳名宽一。

父亲曾麟书是塾师,屡试不第,年近五十方才进学,成为生员(秀才)。

[1]麟书自忖功名仅能及此,从此在家乡一心一意栽培长子曾国藩科考。

曾国藩五岁啓蒙,次年入家塾“利见斋”。

道光六年(1826年)春应长沙府童子试,名列第七名。

道光十年(1830年),前往衡阳唐氏宗祠读书,一年后转入湘乡涟滨书院。

道光十三年(1833年)秋,应湘乡县试,考取秀才。

道光十四年(1834年),曾国藩进入长沙著名的岳麓书院演习,同年参加湖南乡试,中试第三十六名举人,并动身入燕京准备来年的会试。

曾国藩简介曾国藩(1811-1872年),字伯函,号涤生,是中国历史上最有影响的人物之一。

他的人生,他的智慧,他的思想,深深地影响了几代中国人,以至他虽已去世一百余年,提起曾国藩,人们仍然津津乐道。

有的评论者说:如果以人物断代的话,曾国藩是中国古代历史上的最后一人,近代历史上的第一人。

这句话从某一角度,概括了曾国藩的个人作用和影响。

他也是近代中国最显赫和最有争议的人物。

曾国藩出生于清代一个地主家庭,自幼虽笨,但勤奋好学,6岁入塾读书。

8岁能读八股文、诵五经,14岁能读《周礼》《史记》文选,同年参加长沙的童子试,成绩列为优等。

父麟书,有田产,不事耕种,醉心功名,然童试17次皆不第,父设馆授徒。

曾国藩幼从父学。

道光十三年(1833)入县学为秀才。

翌年就读于长沙岳麓书院,同年中举人。

此后赴京会试,一再落榜。

十八年,始中第三十八名贡士,旋赴殿试,中三甲第四十二名,赐同进士出身。

朝考选翰林院庶吉士。

自此供职京师,结交穆彰阿、倭仁及唐鉴等。

二十七年任四川乡试正考官,明年升侍读,后年升侍讲学士。

二十七年授内阁学士,兼礼部侍郎衔。

二十九年任礼部右侍郎,旋兼兵部右侍郎。

三十年兼署工部右侍郎。

咸丰二年(1852)兼署吏部左侍郎。

最后升至总督,官居一品。

他一生奉行为政以耐烦为第一要义,主张凡事要勤俭廉劳,不可为官自傲。

他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。

曾国藩的崛起,对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响。

曾国藩是中国历史上真正的“睁眼看世界”并积极实践的第一人。

在曾国藩的倡议下,建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂,印刷翻译了第一批西方书籍,安排了第一批赴美留学生。

可以说曾国藩是中国现代化建设的开拓者。

天津教案同治九年(1870年),正在直隶总督任上的曾国藩奉命前往天津办理天津教案。

1870年6月21日,天津数千名群众因怀疑天主教堂以育婴堂为晃子拐骗人口、虐杀婴儿,群集在法国天主教堂前面。

曾国藩最精辟的十句话

1.既往不恋,当下不杂,未来不迎。

——曾国藩2.士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

——曾国藩3.轻财足以聚人,律己足以服人,量宽足以得人,身先足以率人。

——曾国藩4.学而废者,不若不学而废者。

学而废者恃学而有骄,骄必辱。

——曾国藩5.人之处于患难,只有一个处置。

尽人谋之后,却须泰然处之。

——曾国藩6.自其外者学之而得于内者谓之明,自其内者得之而兼于外者谓之诚,诚与明一也。

——曾国藩7.勿以小恶弃人大美,勿以小怨忘人大恩。

——曾国藩8.端庄厚重是贵相,谦卑含容是贵相;事有归著是富相,心存济物是富相。

——曾国藩

9.受挫受辱之时,务须咬牙励志,蓄其气而长其智。

——曾国藩10.好便宜不可与共财,狐疑者不可与共事。

——曾国藩。

曾国藩曾国藩(1811年11月21日—1872年3月12日),初名子城,字伯函,号涤生,谥文正。

中国清朝时期的军事家、理学家、政治家,「中兴名臣」之一,也是文学家,晚清散文「湘乡派」创立人。

官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯。

湖南长沙府湘乡白杨坪人,现属湖南省双峰县荷叶镇天子坪。

曾国藩的一生是和镇压太平天国革命运动分不开的。

1852年,曾国藩因母丧在家。

这时太平天国的革命风暴已席卷半个中国,尽管清政府从全国各地调集大量八旗、绿营官兵来对付太平军,可是这支腐朽的反革命武装不堪一击,完全丧失了抗拒革命大军的能力。

因此,清政府屡次颁发奖励团练的命令,力图利用各地的地主武装来遏制革命势力的发展,这就为曾国藩的湘军的出现,提供了一个机会。

1853年1月,清廷命曾国藩为帮办团练大臣,在湖南督办团练。

曾国藩顾不得守制三年的大礼,积极行动起来,开始了他一生反对太平天国的事业。

他知道,如果按照历来办团练的老办法,是对付不了大规模有坚强组织的农民力量的,因此他建议重新建立一支在绿营以外的正规军-湘军。

湘军的主要特点:一是利用封建宗法关系作为团结军队内部的纽带。

湘军的官兵,大抵都是通过同乡、同族、亲友、师生等关系挑选募集。

各营只服从营官一人,全军只服从曾国藩一人。

二是湘军的将领,大多选自受过孔孟之道熏陶,在科举道路上失意,一心想借军功猎取功名富贵的中小地主阶级的知识分子。

这些人平日以程朱理学相标榜,把保卫封建统治秩序作为自己奋斗的最高目标。

三是湘军以“卫道”为名,实际上却是一伙杀人放火的强盗。

在长沙团练的时候,曾国藩因杀人很多,就已经得到了“曾剃头”的绰号。

在和太平军作战中,曾国藩用劫掠财物、封官赏爵的办法来鼓舞士气,养成湘军凶悍领残的本性。

1854年初,湘军组成陆军十三营,水师十营,共一万七千多人,同年正式出师与太平军作战。

曾国藩以自己的名义,发出了一道檄文,诬称太平天国为“粤匪”,说他出来镇压革命,不仅是为了保卫清王朝,而且是为了保卫整个的旧传统。

曾国藩最经典十首诗1、《小池》曾国藩〔清代〕屋后一枯池,夜雨生波澜。

勿言一勺水,会有蛟龙幡。

物理无定资,须臾变众窍。

男儿未盖棺,进取谁能料。

2、《岁暮杂感》曾国藩〔清代〕纷纷节候尽平常,西舍东家底事忙?十二万年都小劫,七千馀岁亦中殇。

蜉蝣身世知何极,胡蝶梦魂又一场。

少昊笑依情太寡,故堆锦绣富春光。

2、《岁暮杂感》曾国藩〔清代〕高嵋山下是侬家,岁岁年年斗物华。

老柏有情还忆我,夭桃无语自开花。

几回南国思红豆,曾记西风浣碧纱。

最是故园难忘处,待莺亭畔路三叉。

4、《送凌十一归长沙》曾国藩〔清代〕昨日微雨送残秋,落叶东西随水流。

世间万事皆前定,行止迟速非自由。

谋道谋事两无补,只有足迹遍九州。

一杯劝君且欢喜,丈夫由来轻万里。

5、《送金竺虔之官闽中》曾国藩〔清代〕朋好翩翩去,君今伤此行。

春风一杯酒,旧雨十年情。

循吏平生志,神仙薄幸名。

海隅氛正恶,看法斫长鲸。

6、《秋怀诗五首》曾国藩〔清代〕大叶下如雨,西风吹我衣。

天地气一肃,回头万事非。

虚舟无抵件,恩怨召杀机。

年年绊物累,俯仰邻诟讥。

终然学黄鹤,浩荡沧溟飞。

7、《桂湖》曾国藩〔清代〕短城三面绕,浅水半篙寒。

鸟过穿残日;自行起寸澜。

秋来楼阁静,幽处地天宽。

平昔江湖性,真思老钓竿。

8、《漫与》曾国藩〔清代〕今日今时吾在兹,我兄我弟倘相思。

微官冷似支床石,去国情如失乳儿。

见惯浮云浑欲语,漫成诗句未须奇。

径求名酒一干科,轰醉王城百不知。

9、《送王少鹤》曾国藩〔清代〕待尔双双至,春回又一年。

开尊皆旧友,发座半新篇。

荔子红时雨,芭且绿外天。

江乡好风景,话向酒杯前。

10、《无题》曾国藩〔清代〕花未全开月未圆,半山微醉尽余欢。

何须多虑盈亏事,终归小满胜万全。

【曾国藩】曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),初名子城,字伯涵,号涤生,宗圣曾子七十世孙。

中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。

曾国藩出生地主家庭,自幼勤奋好学,6岁入塾读书。

8岁能读四书、诵五经,14岁能读《周礼》《史记》文选。

道光十八年(1838年)中进士,入翰林院,为军机大臣穆彰阿门生。

累迁内阁学士,礼部侍郎,署兵、工、刑、吏部侍郎。

与大学士倭仁、徽宁道何桂珍等为密友,以“实学”相砥砺。

太平天国运动时,曾国藩组建湘军,力挽狂澜,经过多年鏖战后攻灭太平天国。

其一生奉行为政以耐烦为第一要义,主张凡事要勤俭廉劳,不可为官自傲。

他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。

曾国藩的崛起,对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响。

在曾国藩的倡议下,建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂,印刷翻译了第一批西方书籍,安排了第一批赴美留学生。

可以说曾国藩是中国近代化建设的开拓者。

曾国藩与胡林翼并称“曾胡”,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清中兴四大名臣”。

官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥号“文正”,后世称“曾文正”。

文学曾国藩继承桐城派方苞、姚鼐而自立风格,创立晚清古文的“湘乡派”,乃湖湘文化的重要代表。

他论古文,讲求声调铿锵,以包蕴不尽为能事;所为古文,深宏骏迈,能运以汉赋气象,故有一种雄奇瑰玮的意境,能一振桐城派枯淡之弊,为后世所赞。

曾氏宗法桐城,但有所变革、发展,又选编了一部《经史百家杂钞》以作为文的典范,非桐城所可囿,世称为湘乡派。

清末及民初严复、林纾,以至谭嗣同、梁启超等均受他文风影响。

所著有《求阙斋文集》、《诗集》、《读书录》、《日记》、《奏议》、《家书》、《家训》及《经史百家杂钞》、《十八家诗钞》等。

不下百数十卷,名曰《曾文正公全集》,传于世。

另著有《为学之道》、《五箴》等著作。

书法曾国藩在书法上的突出成就一直为他历史上的重大影响所掩盖。

曾国藩的故事曾国藩,字子孝,号忠介,湖南湘潭人,是清朝末年的一位杰出的政治家、军事家和教育家。

他的一生充满了传奇和辉煌,他的故事也成为了后人学习和崇拜的对象。

一、早年经历曾国藩出生在一个贫寒的农民家庭,他的父亲是一位读书人,对于教育有着很高的期望。

曾国藩从小就显示出了过人的才智和勤奋的品质。

他在家乡读书,后来考入了湖南的府学。

在府学期间,他刻苦学习,勤奋钻研,成绩优异,被誉为“府学之冠”。

二、官场生涯曾国藩在官场上的表现也非常出色。

他先后担任过湖南、湖北、陕西等地的官职,以及参与镇压太平天国起义的战斗。

他在战场上表现出了非凡的军事才能,被誉为“曾铁军”。

他的军事战略和组织能力使得太平天国起义军遭受了重大打击,为清朝政府稳定了局势做出了巨大贡献。

曾国藩在官场上也是一位清廉正直的官员。

他坚持以身作则,廉洁奉公,不受贿赂,不徇私情。

他对待下属也非常宽容和关爱,深受士兵和百姓的爱戴。

三、教育事业曾国藩在官场上的成就之外,他还非常重视教育事业。

他在任职地区积极推行教育改革,提倡普及教育,兴办学校。

他注重培养学生的品德和才能,倡导实用主义教育,培养学生的实际能力和社会责任感。

曾国藩还创办了“曾氏书院”,为后来的学子提供了一个学习和交流的平台。

他的教育理念和方法对于当时的教育界产生了深远的影响,被后人称为“曾氏教育”。

四、晚年生活曾国藩在晚年过上了安逸的生活。

他退休后回到家乡,过上了宁静的生活。

他继续读书、写作,思考人生的意义。

他的晚年生活充满了智慧和思考,他的著作也成为了后人学习的重要资料。

曾国藩于1872年逝世,享年63岁。

他的一生充满了传奇和辉煌,他的故事也成为了后人学习和崇拜的对象。

他的忠诚、正直和勤奋的品质,以及对教育事业的贡献,使他成为了中国历史上的一位伟大人物。

总结曾国藩的故事是一个充满传奇和辉煌的故事。

他从一个贫寒的农民家庭走出来,通过自己的努力和才智,成为了清朝末年的一位杰出的政治家、军事家和教育家。

精心整理

曾国藩简介,曾国藩个人资料

曾国藩,初名子城,谱名传豫,字伯涵,号涤生;清朝湖南长沙府湘乡白杨坪人,宗圣曾子七十世孙。

中国近代政治家、军事家、理学家、文学家,与胡林翼并称曾胡,因讨伐太平军时,有大肆屠杀平民之情事,而与其弟曾国荃被称为曾剃头或曾屠户。

曾国藩与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清四大名臣”。

官至武英殿大学士、两江总督。

同治年间封一等毅勇侯,又授世袭罔替,谥文正。

个人概况姓名: 个动,之一。

8岁年中举人。

此后赴京会试,一再落榜。

十八年,始中第三十八名贡士,旋赴殿试,中三甲第四十二名,赐同进士出身。

朝考选翰林院庶吉士。

自此供职京师,结交穆彰阿、倭仁及唐鉴等。

二十七年任四川乡试正考官,二十八年升侍读,后年升侍讲学士。

二十七年授内阁学士,兼礼部侍郎衔。

二十九年任礼部右侍郎,旋兼兵部右侍郎。

三十年兼署工部右侍郎。

咸丰二年兼署吏部左侍郎。

后丁忧在湘乡老家,此

精心整理

时奉诏以礼部侍郎身份帮同湖南巡抚督办团练,创建湘军。

最后升至总督,官居一品。

他一生奉行为政以耐烦为第一要义,主张凡事要勤俭廉劳,不可为官自傲。

他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。

曾国藩的崛起,对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响。

在曾国藩的倡议下,建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂,印刷翻译了第一批

---来源网络,仅供分享学习2/2。

曾国藩简介曾国藩,初名子城,字伯涵,号涤生,谥文正,汉族,出生于湖南长沙府湘乡县杨树坪(现属湖南省娄底市双峰县荷叶镇),是中国历史上最有影响的人物之一,晚清重臣,湘军之父,湘军的创立者和统帅者。

清朝军事家、理学家、政治家、书法家,文学家,晚清散文“湘乡派”创立人。

晚清“中兴四大名臣”之一,官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥曰文正。

毛泽东有曰:“予于近人,独服曾文正。

”表达出对这位已故乡人的推崇之情。

他的人生,他的智慧,他的思想,深深地影响了几代中国人,以至他虽已去世一百余年,提起曾国藩,人们仍然津津乐道。

有的评论者说:如果以人物断代的话,曾国藩是中国古代历史上的最后一人,近代历史上的第一人。

这句话从某一角度,概括了曾国藩的个人作用和影响。

曾国藩一生笃好学问,作文每日不辍,是名副其实的儒家.欧阳兆熊说曾国藩一生三变:早年讲理学;办理团练军务时讲申韩;后学老庄。

曾国藩处理天津教案不力,曾被辛亥革命后的部分革命党人斥为“开就地正法之先河”。

中华人民共和国成立后,由于各种政治原因,对曾国藩等封建时期的人物大加斥责。

但自文化大革命后学术界政治气氛下降后,对曾国藩的评价日趋活跃,不乏赞誉之声。

天津教案发生之时,曾国藩已患重病,李扬帆认为“曾国藩实际上死于处理天津教案导致的精神打击。

在如履薄冰的对外关系处理中,他的忠、信、笃、敬四字秘诀,未能挽救自己的名声乃至生命。

”梁启超在《曾文正公嘉言钞》序内指曾国藩“岂惟近代,盖有史以来不一二睹之大人也已;岂惟我国,抑全世界不一二睹之大人也已。

然而文正固非有超群绝伦之天才,在并时诸贤杰中,称最钝拙;其所遭值事会,亦终生在指逆之中;然乃立德、立功、立言三不朽,所成就震古铄今而莫与京者,其一生得力在立志自拔于流俗,而困而知,而勉而行,历百千艰阻而不挫屈,不求近效,铢积寸累,受之以虚,将之以勤,植之以刚,贞之以恒,帅之以诚,勇猛精进,坚苦卓绝……”左宗棠对曾国藩的挽联:知人之明,谋国之忠,自愧不如元辅;同心若金,功错若石,相期无负平生。

曾国藩简介资料曾国藩,中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。

下面是为你整理的曾国藩简介资料,希望对你有用!曾国藩简介曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),汉族,初名子城,字伯涵,号涤生,宗圣曾子七十世孙。

中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。

与胡林翼并称“曾胡”,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清中兴四大名臣”。

官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥号“文正”,后世称“曾文正”。

曾国藩出生地主家庭,自幼勤奋好学,6岁入塾读书。

8岁能读四书、诵五经,14岁能读《周礼》《史记》文选。

道光十八年(1838年)中进士,入翰林院,为军机大臣穆彰阿门生。

累迁内阁学士,礼部侍郎,署兵、工、刑、吏部侍郎。

与大学士倭仁、徽宁道何桂珍等为密友,以“实学”相砥砺。

太平天国运动时,曾国藩组建湘军,力挽狂澜,经过多年鏖战后攻灭太平天国。

曾国藩一生奉行为政以耐烦为第一要义,主张凡事要勤俭廉劳,不可为官自傲。

他修身律己,以德求官,礼治为先,以忠谋政,在官场上获得了巨大的成功。

曾国藩的崛起,对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响。

在曾国藩的倡议下,建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂,印刷翻译了第一批西方书籍,安排了第一批赴美留学生。

可以说曾国藩是中国近代化建设的开拓者。

曾国藩人物生平早年经历嘉庆十六年十一月十一日(1811年12月26日) ,曾国藩出生于湖南长沙府湘乡荷叶塘白杨坪(今湖南省娄底市双峰县荷叶镇大坪村)的一个普通耕读家庭。

兄妹九人,曾国藩为长子。

祖辈以务农为主,生活较为宽裕。

祖父曾玉屏虽少文化,但阅历丰富;父亲曾麟书身为塾师秀才,作为长子长孙的曾国藩,自然得到二位先辈的伦理教育了。

曾国藩五岁启蒙,六岁入家塾“利见斋”。

道光六年(1826年)春,应长沙府童子试,名列第七名。

道光十年(1830年),前往衡阳唐氏宗祠读书,一年后转入湘乡涟滨书院。

曾国藩内容摘要:中国古代的家训、治家格言、家书等历代不绝,这成为考察历史上的这些人物思想的重要材料。

曾国藩家书的思想内容十分广泛,大至经邦治世、修身进德,小到家庭生计、人际琐事,无不涉及,并将做人、读书之道贯穿其中,形成了一套完整的儒学思想体系。

关键字:曾国藩、孝悌、勤俭、和睦一、人物简介晚清重臣,湘军创立者和统帅。

初名子城,字伯函,号涤生。

出生于湖南省双峰县(原属湘乡)荷叶镇。

道光十八年(1838)中进士,入翰林院,为军机大臣穆彰阿门生。

累迁内阁学士,礼部侍郎,署兵、工、刑、吏部侍郎。

与大学士倭仁、徽宁道何桂珍等为密友,以“实学”相砥砺。

平时有感于政治废弛,主张以理学经世。

咸丰二年(1852),太平军由广西进军湖南,清廷震恐。

适曾国藩因母丧在籍,奉旨前往长沙,帮同湖南巡抚办理团练。

遂招募农民为营勇,任用儒生为将佐,朝夕训练,号“湘勇”(通称湘军)。

1854年初,湘军练成水陆师1.7万余人,会集湘潭,誓师出战。

湘军初战,连败于岳州(今湖南岳阳)、靖港,曾国藩为此愤不欲生,投水自杀,被其左右救起。

后重整军实,复占岳州,攻陷湖北省城武昌,奉诏署湖北巡抚。

此后用兵更为谨慎。

旋因朝廷恐其于地方势大,又被解署任,以后长期只以侍郎虚衔领兵。

1855年初,进攻江西九江、湖口,被太平军重创,退守南昌。

1858年6月,曾国藩奉诏出办浙江军务。

1860年清军江南大营彻底败溃后,加兵部尚书衔,授两江总督,以钦差大臣督办江南军务。

从此,不但拥有兵权,而且掌握地方大权。

次年9月,督其弟曾国荃攻陷安庆。

11月,加太子少保衔,奉命统辖江苏、安徽、江西、浙江四省军务。

旋向朝廷举荐左宗棠督办浙江军务、李鸿章出任江苏巡抚。

1862年,以安庆为大本营,命曾国荃部沿江东下,直逼天京;命左宗棠部自江西进攻浙江;命李鸿章部自上海进攻苏南,对太平天国实行战略包围。

10月,湘军与李秀成等部数十万太平军在天京城外激战,持续围困天京。

至1864年7月,终于攻破天京城池,完成对太平天国起义的镇压。

朝廷褒功,封曾国藩为一等毅勇侯,加太子太傅,赏双眼花翎。

二、内容(一)、曾国藩的日课十三条1、主敬(整齐严肃,无时不惧。

无事时,心在腔子里;应事时,专一不杂。

)2、静坐(每日不拘何时,静坐片刻,来复仁心,正位凝命,如鼎之镇。

)3、早起(黎明即起,醒后勿沾恋。

)4、读书不二(一书未点完,断不看他书。

东翻西阅,都是徇外为人。

)5、读史(每日圈点十页,虽有事不间断。

)6、谨言(刻刻留心)7、养气(气藏丹田,无不可对人言之事。

)8、保身(节欲、节劳、节饮食。

)9、写日记(须端楷,凡日间身过、心过、口过,皆一一记出,终身不间断。

))10、日知所亡(每日记茶余偶谈一则,分德行门、学问门、经济门、艺术门。

)11、月无忘所能(每月作诗文数首,以验积理的多寡,养气之盛否。

)12、作字(早饭后作字。

凡笔墨应酬,当作自己功课。

)13、夜不出门(旷功疲神,切戒切戒。

)(二)、孝悌孝是中国传统儒家文化的重要支柱。

在以宗法为基础的古代社会,孝是一切道德的基础、至善的美德,不孝则是不可饶恕的罪恶。

《论语?学而》:“孝悌也者,其为仁之本与!”《孝经》:“五刑之属三千,罪莫大于不孝。

”孝是基于自然联系和长期共同生活中产生的子女对父母的依赖、信任、尊敬与感激之情,因而受到人们的重视与提倡。

在传统儒家文化中,孝是第一位的、最基本的行为规范。

1.“孝悌”在曾国藩家书中的体现曾国藩重视儒家的孝悌、亲亲观念。

他反复强调为人子者应在“孝悌”二字上用功。

他对子弟的期望首推孝悌。

曾国藩自然地认为“孝悌”是自己一生躬行履践的道德规范。

“孝悌”也就成为曾国藩儒学思想中最基本和最核心的内容曾国藩毕生注重“孝悌”,一方面是基于“修、齐”为“治、平”的基础逻辑联系,因为他洞悉清政府腐败无能,因此对中央政权的可靠性在定程度上缺乏信心,“默观天下大局,万难挽回”;另一方面在中国,地主阶级中下层及其政治代表,若不能有明君英主可拥戴之时,为了维护自身的利益,他们或选择地方主义,或让家族、家庭思想强化起来。

曾国藩说:“孝友为家庭之祥瑞。

凡所称因果报应,他事或不尽验,独孝友则立获吉庆,凡是则立获殃祸,无不验者”。

2.孝悌的现代启示:第一,养亲敬亲。

养亲敬亲是传统孝道的基本内涵。

在当代社会,我们要弘扬孝道的这种合理内核。

面对现代中国家庭养老出现的一些问题,在中国传统的孝文化的积淀里,剥掉曾国藩孝悌思想的封建性,发现其“孝道”思想在当今社会仍然有一定的积极意义。

第二,兄友弟爱。

在古代宗法社会中,家族血缘关系主要归结为父子、兄弟两伦。

因此兄弟也是传统家庭的重要关系,是同一个件:活共同体的成员。

兄弟同胞之间有着相同的遗传基因,这种自然的血缘联系是无法割断的。

(三)、勤俭勤俭是中华民族的传统美德,久为世界所公认。

勤,是指对所从事的事业尽心竭力、孜孜不倦的态度和行为,其中包括了对体力劳动的热爱。

曾国藩曾说:“勤,不必有过人之精神,竭吾力而已矣。

”以“竭吾力”释勤是精当的。

俭,是指对物质财富的珍惜,在消费上取合理的标准。

1.曾国藩的家书所体现的“勤俭”观曾国藩认为,勤与俭是关系个人、家庭、社会兴衰成败的大问题,是个人立身处世的根本。

勤与逸是相对的,曾国藩对好勤者与好逸者,爱憎分明。

对于一些富贵之家,终岁逸乐,不营一业,且食必珍谨,衣必锦绣,酣拳高眠,一呼百诺,他愤为天下最不公平的事,是鬼神所不许的。

曾国藩在要求子女做到“勤”的同时,还要求子女保持节俭的美德,反对奢侈浪费。

他对其子曾纪泽说:“余服官二十年,不敢稍染官宦气习,饮食起居,尚守寒素家风,检俭也可,略丰也可,太丰则吾不敢也。

凡仕宦之家,由俭入奢易,由奢返俭难。

尔年尚幼,切不可贪爱奢华,不可惯习懒惰。

无论大家小家,勤苦俭约,未有不兴,骄奢倦怠,未有不败。

”曾国藩强调勤俭,戒除奢侈,是希望子弟出则成器,居则惜福,家运能够长久。

2.“勤俭”思想的现代启示以俭为荣、勤俭持家是中华民族的传统美德。

勤俭乃兴国兴家之本。

“历览有国有家之兴,皆由克勤克俭所致;其衰也,则反是。

”从根本上说,这是由劳动人民长期以来创造并实践的美德。

勤是一种进的美德,俭是一种守的美德。

传统持家之道,在勤俭二字。

勤能生财,俭能省用,有此二者,则家道自裕,生活安定而安乐。

今天虽然生产发展了,物质极大丰富了,但勤俭节约对于人类社会的生存和发展来说,却有永恒的适用意义。

提倡勤俭,同时也是自然生态文明发展的迫切要求。

随着生产力的提高,科学技术应用于工业化的大生产,人类对于资源的索取与占有达到了前所未有的程度。

更由于人的贪婪、奢侈与浪费,一些资源几近于枯竭,还有大气污染、水土流失、生态失衡等都严重威胁着人类的生存。

我们的生存环境正在发生灾难性的变化。

我们必须勤俭节约,合理适度消费,让自然资源可循环使用,才可以保证人类的长足发展。

(四)、和睦和是中国传统道德的重要精神。

孔子曰:“和为贵。

”《中庸》曰:“和也者,天下之达道也。

”董仲舒也说:“德莫大于和。

”中国古人对和是高度重视的,追求个体心灵的平和、家庭的和睦、人际关系的和谐。

1.“和家”与“睦邻”思想在曾国藩家书中的体现曾国藩十分看重家和,把家和上升到幸福根源的高度。

曾国藩在给父母的家书中说:“夫家和则福自生”,“和气蒸蒸而家不兴者,未之有也;反是而不败者,亦未之有也。

”在家和中,曾国藩十分看重兄弟之和,“兄弟姐妹总不可有半点不和之气”,“和字能守得儿分,未有不兴:不和,未有不败者。

”他把“贵兄弟和睦”放在首位,并把它提到了家族兴衰的高度。

曾国藩还要求兄弟及其子女正确处理好乡邻关系,与邻里和睦相处。

“家族姻党无论他与我家有隙无隙,在弟辈只宜一概爱之敬之,”“富贵之家不可敬远亲而慢近邻也。

我家初富沱,不可轻慢近邻,酒饭宜松,礼貌宜恭,……除不管闲事,不帮官司外,有可行方便之处,亦无各也。

”要记取“有钱有酒款远亲,火烧盗抢喊近邻”的古训,富贵了千万不可轻慢近邻,对待邻里之亲要“酒饭宜松,礼貌宜恭”。

2.和家睦邻思想的现代启示曾国藩睦邻济贫思想对我们具有很大的启发意义。

他尽其所能帮助自家的宗族姻党,常寄钱回家,除堂上甘旨之外,余者全部按信中所说山弟弟分给需要帮助的贫困邻居。

即使在经济拮据之时,也不忘馈赠族戚,并反复告诫家中诸弟子侄,对宗族姻党应有敬爱之心。

他还训诫家人与邻为善,以和为贵。

解决矛后,要以团结为重,互让互谅。

当然,作为现代人邻里之间还要共同扶持正气,抵制歪风,对邻居中一些损害社会共同利益和他人利益的不道德的行为,也要心平气和地进行教育和劝导。

对于彼此之间的一些无原则的生活摩擦和误解,则首先应该以严于律己、宽以待人的态度去化解矛盾。