陆相沉积学-第四章:湖泊三角洲体系

- 格式:ppt

- 大小:8.72 MB

- 文档页数:11

第一章复习题二、填空1、地貌的属性可以从物质构成、几何形态、及时空尺度等几个方面进行界定。

2、地貌变化发展受岩性和地质构造、时间、营力三个因素的影响。

3、第四纪沉积物岩性有:碎屑沉积物、化学沉积物、生物沉积物、火山沉积物和人工堆积物。

4、砾石的磨圆程度一般野外定性分五级,即:棱角、次棱、次圆、圆和极圆。

5、引起第四纪地球环境变化的主要动因是气候变化和地壳新运动,而人类活动加剧对现在和未来环境有重要影响。

三、论述1、第四纪地质历史的特点有哪些?(从气候、生物、沉积环境、构造运动等方面分析)(1)地质历史记录保留得比较完整(2)气候变化显著,有反复的温度降低和升高的过程。

(3)第四纪生物群的变化,主要表现在地理分布和组合方面,除此之外,也有一些种属灭绝,出现了新的种属。

在第四纪开放海和大洋中,海生生物群的变化很小。

在内陆海或封闭海盆中,例如黑海、波罗的海和地中海等,变化较为显著。

第四纪陆地生物群受到气候变化的影响比较显著,大多数都在冰期和间冰期的交替过程中发生迁移、重新组合、灭绝、新生、变异。

(4)第四纪沉积环境的基本特点大陆沉积环境:冰川环境、冰缘环境、非冰川环境(冷湿地区、干旱地区和湿热地区)海岸沉积环境:海滨及浅海堆积物和陆地堆积物互相交替海洋沉积环境:沉积记录往往是连续的且保存完整。

(5)第四纪构造活动剧烈,还伴有火山和地震活动。

与以前各纪比较,第四纪的地球表面的山岳是相对高大的。

(6)人类的出现和发展2、第四纪堆积物的基本特点(1)第四纪堆积物普遍覆盖于大陆地表,在大多数场合下,都与下伏地层呈不整合或假整合的关系。

在海洋和一些湖泊的底部,与下伏地层是连续的。

(2)由于第四纪时间短暂,第四纪堆积物所经受的剥蚀破坏和构造变形比较轻微,一般都保留了与地形密切相关的原始产状。

(3)第四纪堆积物的空间分布,与现代地形密切联系,在地势凹凸不平的山区,在水平方向上,第四纪堆积物是零散的,不连续的,或呈斑块状的。

陆相河流—湖泊沉积体系准层序识别原理

陆相河流-

湖泊沉积体系是一种沉积体系,其中河流和湖泊是主要的沉积环境。

在这种沉积体系中,河流沿着山脉向下流,并在平原上形成湖泊。

河流和湖泊之间存在着密切的联系,河流的沉积物可以被湖泊所吸收,而湖泊的沉积物也可以被河流所搬运。

在这种沉积体系中,准层序识别是指对不同时期的沉积层进行系统的分类和识别的过程。

准层序识别通常基于沉积层中的沉积物、沉积环境和沉积过程的特征进行。

准层序识别的原理是,不同时期的沉积层通常具有独特的特征,可以通过观察和分析这些特征来区分不同时期的沉积层。

例如,河流沉积层通常具有流动性较强的特征,而湖泊沉积层则具有流动性较弱的特征。

通过观察和分析这些特征,可以区分不同时期的沉积层。

此外,准层序识别还可以基于沉积层中的生物遗迹、地质年代和地质时间尺度等因素进行。

三角洲相一:河控三角洲沉积特征2.沉积亚相特征:(1)三角洲平原:✧位置:是三角洲的陆上沉积部分(水上部分),始于河流大量分叉处,止于岸线或海(湖)平面处,是与河流有关的沉积体系在海滨区的延伸。

✧形态描述:为一广阔而低平的地区,其上主要由一系列活动或废弃的低弯度或辫状的分流河道以及河道间地区组成。

河流两侧发育有天然堤,河间地带为低湿的泥沼、草沼和树沼等大片沼泽地。

✧岩性:主要为砂岩、粉砂岩、泥岩(包括泥炭、褐煤等),砂质沉积与泥炭、褐煤共生是该亚相的重要特征。

✧微相类型:①分流河道(分支河道/分流河床)微相是三角洲平原中的格架部分,可有一条或多条,是河流将陆源物质向海搬运的主要通道,形成三角洲的大量泥砂都是通过分流河道搬运至河口处沉积下来的。

沉积特征:分流河道沉积具有一般河道沉积的特征,即以砂质沉积为主,具有向上逐渐变细的正旋回层序。

但是分流河道比中上游河流沉积的粒度细、分选变好;在分流河道的下游,由于受到涨潮或者向岸风浪的影响,在废弃河道的河口地段常有海滩沙的堵塞。

在非洪水期的河道下游因底负载的搬运受阻,细粒沉积物将沉积在河道中形成细的覆盖层。

岩性:以砂质为主,构成了三角洲平原体系中的砂质格架,粒度比邻近的微相稍粗,分选变化较大。

一般底部为侵蚀面(分流河道的底界与下伏岩层常呈侵蚀冲刷接触),向上为较粗的滞留沉积(常含泥砾、植物干茎等滞留沉积物),再向上为槽状交错层理的砂层并过渡到波状交错层理的细砂岩和粉砂层。

最上部为含有大量植物根系的粉砂和黏土层。

(一般底部为中-细砂,常含泥砾、植物干茎等残留沉积物。

向上变为粉砂泥质粉砂及粉砂质泥等,砂层具有槽状或板状和波状交错层理,而其其规模向上变小。

其底界常与下伏岩层呈侵蚀冲刷接触。

)沉积构造:冲刷-充填构造、槽状交错层理、板状交错层理、波状交错层理等。

砂体形态:分流河道砂体的形态在平面上为长形,有时分叉;在横剖面上呈对称的透镜状。

砂体常沉陷于下伏的泥岩层内,其中部最厚和最粗,向两端变薄和变细。

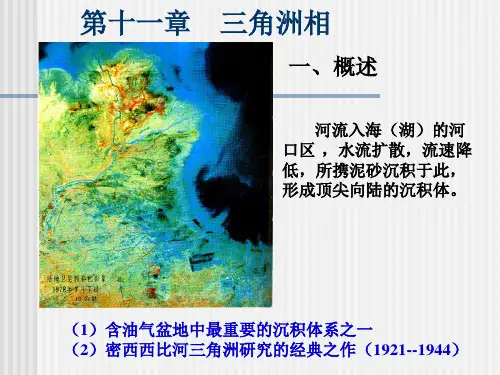

简述三角洲沉积体系特征三角洲简述:三角洲,即河口冲积平原,是一种常见的地表形貌。

江河奔流中所裹挟的泥沙等杂质,在入海口处遇到含盐量较淡水高得多的海水,凝絮淤积,逐渐成为河口岸边新的湿地,继而形成三角洲平原。

三角洲的顶部指向河流上游,外缘面向大海,可以看作是三角形的“底边”。

三角洲体系划分以及沉积体系简述虽然影响三角洲发育的因素很多,三角洲的类型又是十分复杂。

下面分三种三角洲沉积特征做分析。

一、河控三角洲的沉积特征河控取决于河口宽度,河水流速及含砂量。

该地带为三角洲体系中砂质沉积物最为丰富、最集中的地区,砂的成分主要是纯净的石英砂,分选磨圆都很好,成熟度也很高。

河控、潮控、浪控三角洲的平面组合及垂向层序特征颜色变化:(1)下部一般为暗色,反映富含有机质的泥岩特点(前三角洲沉积和浅海沉积);(2)向上微浅水、受海水扰动的浅色的前缘砂体;(3)最上部为夹有浅色砂体(分流河道)的大量暗色层(深灰色至黑色),为广泛沼泽发育的三角洲平原环境。

粒度和沉积构造变化:(1)下部浅海陆棚和前三角洲的泥岩,水平层理及被生物强烈扰动而均化的块状层理;(2)向上过渡为远砂坝、河口砂坝、席状砂等沉积的细纱和粉砂,发育各种交错层理;(3)最上部为分流河道、天然堤等形成的细纱、泥岩和煤等,槽状、板状交错层理与块状层理交替出现。

(4)反映从前三角洲到三角洲前缘再到三角洲平原水动力活动是从低能~高能~能量多变的特点。

自下而上沉积相标志:(1)沉积物颜色由暗变淡(青灰—灰)再变褐黄;(2)沉积物粒度由细变粗再变粗;(3)沉积物分选性由差变好再变差;(4)粘土矿物、有机质、微量元素含量由多变少再变多;(5)构造由水平变波状和交错再变水平;(6)海相生物向上变少,陆相生物向上变多;(7)生物钻穴见于三角洲层序的下部,植物根系出现于顶部;例如松辽盆地北部葡萄花油层沉积时期基底整体一致缓慢沉降地形十分平缓,盆地气候相对干旱湖面快速大规模收缩水体很浅水深通常不超过10m。

浅水湖盆三角洲研究浅水湖盆是指水深较浅的湖泊或湖泊组成的湖盆地。

浅水湖盆通常由沉积作用形成,形成特殊的地质结构和地貌特征,成为地质学和地貌学研究的重要对象。

三角洲是一种常见的地质地貌形式,它代表了陆相沉积环境中,河流和湖泊交汇并形成的地貌构造。

本文将从地质学和地貌学角度,对浅水湖盆三角洲进行深入研究。

一、浅水湖盆三角洲的形成浅水湖盆三角洲的形成与河流和湖泊的相互作用密切相关。

当河流的输沙量超过湖泊的沉积能力时,河流将在湖泊入口处沉积下大量的泥沙,形成三角洲。

三角洲的形成有赖于湖泊的稳定性和周边山地的侵蚀速度。

湖泊稳定性越差,泥沙沉积速度越慢,三角洲的发育程度越高。

而山地侵蚀速度越快,输入湖泊的泥沙越多,也会促进三角洲的形成。

1. 三角洲形态特征浅水湖盆三角洲的形态特征主要为板坡式三角洲和前缘型三角洲。

板坡式三角洲呈坡度较缓的三角形状,多由于泥沙输运和泥沙分选而形成。

前缘型三角洲则呈陡坡的前缘形状,多由于河口泥沙的分选作用和湖泊水位的波动而形成。

三角洲是泥沙的主要沉积地带,泥沙沉积以及沉积岩石形成是三角洲的重要特征之一。

三角洲的泥沙主要来自于上游的河流,泥沙在三角洲前缘堆积,形成了厚厚的沉积层。

这些沉积在时间的长河中会形成砂岩、页岩等沉积岩石。

3. 三角洲生态环境三角洲地区的水域生态环境丰富多样,由于泥沙的沉积,水域浅滩丰富,适合很多鱼类的生活繁衍。

水域生态环境对于湿地植被的生长也有着重要影响。

三角洲湿地植被茂密,是许多水禽的重要栖息地。

浅水湖盆的三角洲是地质演化的产物,它们的发展演化过程可以反映出湖盆地质环境的变迁。

在地质年代上,浅水湖盆的三角洲发展呈现出明显的阶段性特征。

在不同的时期,三角洲的分布、形态和沉积物组成都有所不同。

在三角洲的发展过程中,受到了河流输沙量、湖泊水位和地质构造的影响。

当河流输沙量增加时,三角洲的发育程度会增加,板坡式三角洲会逐渐向前移动。

而当湖泊水位升高时,三角洲则会逐渐变得更加丰满。

(四)三⾓洲沉积相知识1、三⾓洲的发育过程:三⾓洲的形成发育主要经历下列两种过程。

①河⼝坝和分流河道的形成,当河流注⼊海洋(湖泊)时,在河流⼊⼝处,由于⽔⾯展宽,以及盆地⽔体的顶托作⽤,使得⽔流流速骤减,河流底负载堆积,形成⽔下浅滩.随着沉积作⽤的进⾏,浅滩逐渐淤⾼、增⼤,露出⽔⾯,形成最早的河⼝坝.⽔流从河⼝坝的顶端分成两段,形成两个分⽀河道。

随着三⾓洲建设的进⾏,在新的河⼝形成新的河⼝坝和分流河道。

②决⼝扇的形成与延伸,分流河道的不断向海延伸,河床坡度减⼩,流速减缓,泄流不畅,洪⽔季节,洪流冲决天然堤,在分流河道间形成决⼝扇沉积,这就使得三⾓洲分流河道间得以建设,从⽽使三⾓洲在横向上逐渐扩⼤。

2、三⾓洲形成的控制因素:三⾓洲的形成发育的主要控制因素有河流能量、河⽔与蓄⽔盆地⽔体密度的差异、河⼝区盆地⽔体的能量、河⼝区地形及河⼝区的构造稳定性。

①河流能量越⼤,携带的泥砂越多,对三⾓洲的形成发育越有利;②河⽔与蓄⽔盆地⽔体密度的差异对三⾓洲的类型和特征有明显的影响。

当河⽔密度<蓄⽔体密度时,河⽔沿蓄⽔体表层扩散,形成表层平⾯喷流。

河流⼊海多出现这种情况,从⽽形成海成三⾓洲。

当河⽔密度=蓄⽔体密度时,河⽔与蓄⽔盆地⽔体在三度空间混合,形成轴状喷流,河流⼊湖多出现这种情况,从⽽形成湖成三⾓洲。

当河⽔密度>蓄⽔盆地⽔体密度时,河⽔沿蓄⽔盆地⽔体底部扩散,形成底部平⾯喷流,这种情况多为洪⽔性河流⼊湖,海洋中少见,海洋中主要是海底重⼒流,形成深海扇。

③河⼝区盆地⽔体的能量主要指波浪、潮汐、海(湖)流的能量强弱,如果盆地⽔体能量弱,有利于河控三⾓洲的形成发育。

如果波浪能量强,则有利于形成浪控三⾓洲。

如果潮汐能量强,则有利于形成潮控三⾓洲。

④河⼝区地形主要指河⼝区的坡降⼤⼩,河⼝区的坡降越⼩,对三⾓洲的形成越有利,反之不然。

⑤河⼝区的构造稳定性是指河⼝区相对沉降幅度的⼤⼩,当沉降幅度等于或略⼩于沉积速度时,有利于三⾓洲的形成发育。

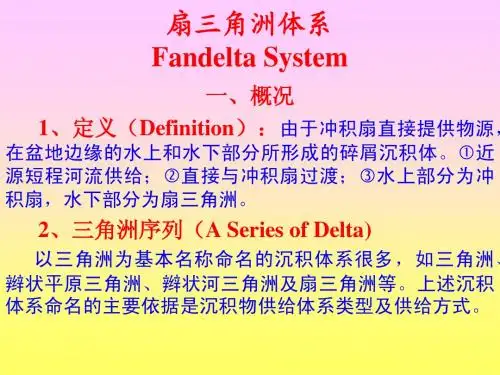

不同类型三角洲的沉积特征及其与油气分布的关系摘要:本文主要介绍在不同的沉积环境及构造背景下形成的四种主要类型的三角洲沉积体系即正常三角洲、辫状河三角洲、扇三角洲和浅水三角洲。

并分别从以上四种三角洲类型的定义、形成条件、沉积特征差异进行比较。

进而得出各类三角洲相与油气分布的关系。

关键字:正常三角洲、辫状河三角洲、扇三角洲、浅水三角洲三角洲的现代定义是河流在稳定的水体中或靠近水体处形成的、部分露出水面的一类沉积物。

它包括四个方面的含义:三角洲沉积物来源于一个或几个可以确定的点物源;其主要以进积结构为特征;其均发育于盆地边缘,最终充填盆地;最大沉积面积受物源供给的限制。

三角洲类型划分:根据河流、潮汐、波浪作用强弱的差异将三角洲分为建设性和破坏性三角洲。

建设性三角洲以河流作用为主、泥砂在河口区的堆积速度大于波浪作用的改造速度,主要以河控三角洲为例。

破坏性三角洲以海洋作用为主,波浪、潮汐、海流的能量大于或等于河流堆积泥砂的能量,故泥砂堆积被改造至破坏,浪控和潮控三角洲均属此类。

由三角洲沉积区与物源区的关系、三角洲平原河流类型及三角洲沉积物的粒度差异可将三角洲划分为正常三角洲(经典曲流河三角洲)、辫状河三角洲、浅水湖泊三角洲和扇三角洲。

苏联学者以三角洲形成的不同的大地构造单元为依据将其划分为地台区的三角洲沉积、褶皱带周缘的三角洲沉积、山间拗陷内的三角洲沉积。

还有基于三角洲的沉积特征和沉积物的粒度的依据可将三角洲划分为细粒和粗粒三角洲。

本文将主要从流域盆地特征、沉积物供给、水体深度、沉积粒度等方面总结三角洲的控制因素探讨辫状河三角洲、扇三角洲、浅水三角洲和正常三角洲的沉积特征及其与油气分布的关系。

一、辫状河三角洲由辫状河体系前积到停滞水体中形成的富含砂、砾的三角洲,其辫状分流平原由单条或多条底负载河流提供物质。

与扇三角洲不同, 一旦静止的水体移开, 辫状三角洲必然重新变为单条河流。

(一)发育条件辫状三角洲是由单条或多条辫状河入湖( 海) 形成的沉积体系, 一般远离断裂带的古隆起、古构造高地的斜坡带发育, 在沉积盆地的长轴和短轴方向均可发育, 沉积地形和坡度较扇三角洲更缓, 比正常三角洲更陡。