人教版地理必修一第二单元

- 格式:ppt

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:33

人教版高一地理必修一第二知识点总结引言地理学作为研究地球表层自然现象和人类活动的科学,对于我们理解世界和指导实践具有重要意义。

人教版高一地理必修一教材为我们提供了丰富的地理知识,本总结旨在梳理第二单元的核心知识点,以帮助学生更好地掌握和应用。

第二单元:地球运动与地理环境地球的运动地球自转定义:地球绕地轴自西向东的旋转运动。

周期:一天(24小时)。

影响:昼夜更替。

地方时的差异。

沿地表水平运动物体的偏向。

地球公转定义:地球按一定轨道围绕太阳的旋转运动。

周期:一年(365.25天)。

影响:季节的变化。

昼夜长短的变化。

太阳高度角的变化。

五带的形成。

地球运动的地理意义时区与区时时区划分:将全球按经度划分成24个时区,每个时区覆盖15度经度。

区时:每个时区内统一使用的时间。

昼夜长短与正午太阳高度的变化昼夜长短:随纬度和季节变化。

正午太阳高度:随纬度和季节变化,夏至和冬至时达到最大和最小值。

四季与五带四季:春、夏、秋、冬,由地球公转和自转轴倾斜造成。

五带:热带、亚热带、温带、寒带、极地,由太阳热量在地表的分布决定。

第二单元:地貌的形成内力作用与地貌板块构造学说板块运动:地球岩石圈被划分为数个板块,板块间的相互作用影响地貌。

板块边界类型:发散边界、收敛边界、横向边界。

地质构造褶皱:地壳受到水平挤压力作用形成的弯曲构造。

断层:地壳受到强烈的剪切力作用,岩层发生断裂并错位。

外力作用与地貌风化作用物理风化:岩石因温度变化等原因发生机械破碎。

化学风化:岩石中的矿物质与水、氧气等发生化学反应,导致分解。

侵蚀、搬运与堆积侵蚀:外力如流水、风、冰川等对地表物质的破坏和移除。

搬运:外力将侵蚀物质从一处移动到另一处。

堆积:外力减弱或停止,侵蚀物质沉积形成新的地貌。

地貌类型山地形成:内力作用如地壳抬升,外力作用如侵蚀。

特点:地势高,地形崎岖。

平原形成:外力作用如河流冲积、海侵、海退。

特点:地势低平,土壤肥沃。

高原形成:内力作用如地壳抬升。

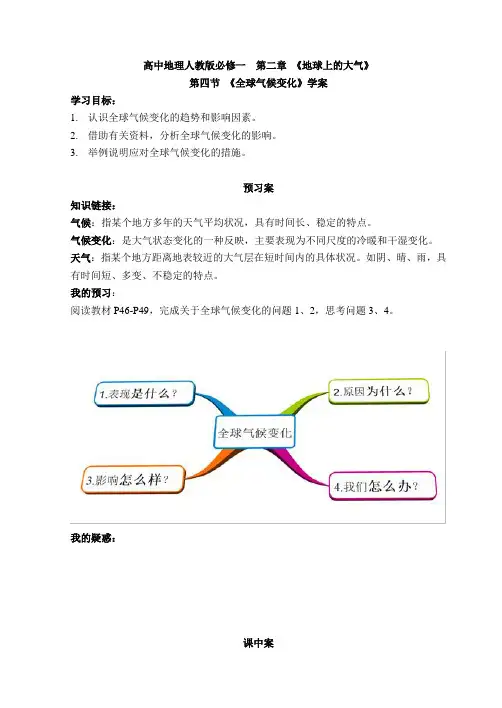

高中地理人教版必修一第二章《地球上的大气》第四节《全球气候变化》学案学习目标:1.认识全球气候变化的趋势和影响因素。

2.借助有关资料,分析全球气候变化的影响。

3.举例说明应对全球气候变化的措施。

预习案知识链接:气候:指某个地方多年的天气平均状况,具有时间长、稳定的特点。

气候变化:是大气状态变化的一种反映,主要表现为不同尺度的冷暖和干湿变化。

天气:指某个地方距离地表较近的大气层在短时间内的具体状况。

如阴、晴、雨,具有时间短、多变、不稳定的特点。

我的预习:阅读教材P46-P49,完成关于全球气候变化的问题1、2,思考问题3、4。

我的疑惑:课中案我的探究一:假设学校派遣专家团前往世界各地实地考察“全球气候变暖可能带来的影响”,请大家以小组为单位,在南极、马尔代夫、俄罗斯、我国南方地区、撒哈拉沙漠、亚马孙雨林六个地点中选择其中一个作为研究对象。

结合当地自然地理特点,分析全球气候变化对该地可能带来的影响有哪些?(生态环境、降水多少、社会经济等方面)(时间7分钟)材料一:据报道,南极地区的阿德利亚企鹅数目从1975年的万对减少到目前的9000对左右。

在南极考察的美国科学家指出,此类企鹅通常喜欢在海面浮动冰山的顶部群居生活。

据统计,南极的平均气温近50年来升高了℃,导致浮动冰山顶部的大量积雪融化,淹没了企鹅赖以产卵和孵化幼仔的地方,导致企鹅数量剧减。

材料二:联合国人居中心调研发现,海平面上升1米,海拔4米的陆地都将受到威胁。

据研究,我国城市、经济密集分布的珠江、长江、黄河三角洲附近海平面到2021年将上升9-107厘米,届时预计要淹没大片土地,毁坏沿海建筑,影响港口码头,影响沿海水产养殖业发展,造成巨大的人员伤亡和巨额经济损失。

几十年来,我国东南沿海地区一直在开发更多的耐盐大米;建设堤坝以防止海水淹没低洼的农田;频繁的台风促使其建起台风避难所以及自然灾害的早期预警系统。

材料三:学家通过研究发现,在未来数十年内,地球的温度还将上升,而中国国防部报告则称:中国南部地区在2021年前后将发生持续整整10年的特大干旱。

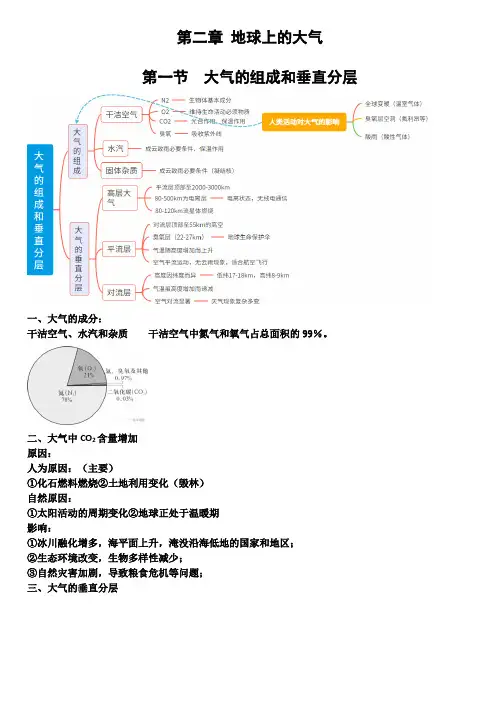

第二章地球上的大气第一节大气的组成和垂直分层一、大气的成分:干洁空气、水汽和杂质干洁空气中氮气和氧气占总面积的99%。

二、大气中CO2含量增加原因:人为原因:(主要)①化石燃料燃烧②土地利用变化(毁林)自然原因:①太阳活动的周期变化②地球正处于温暖期影响:①冰川融化增多,海平面上升,淹没沿海低地的国家和地区;②生态环境改变,生物多样性减少;③自然灾害加剧,导致粮食危机等问题;三、大气的垂直分层分层主要特点特点成因与人类的关系对流层气温随高度升高而递减地面是对流层大气的直接热源;同一地区的对流层高度夏季高于冬季人类生活在对流层底部,与人类关系最密切空气对流运动显著该层大气上部冷,下部热天气现象复杂多变几乎全部的水汽、杂质都集中在该层,对流运动易成云致雨平流层气温随高度升高而升高该层中的臭氧吸收太阳紫外线人类生存环境的天然屏障;利于高空飞行以平流运动为主该层上部热下部冷,大气稳定天气晴朗水汽、杂质少,气流平稳高层大气温度先随高度升高而降低,后随高度升高而升高电离层能反射无线电波,对无线电通信有重要作用大气密度极小大气密度极小【拓展】逆温1.对流层的某一个高度范围内会出现气温随高度增加而上升的现象(即下冷上热象),这就是逆温现象。

2.影响(1)积极影响①可以抑制沙尘暴的发生,因为沙尘暴发生的条件是大风、沙尘、强对流运动;②逆温出现在高空,对飞机的飞行极为有利。

因为飞机在飞行中不会有大的颠簸,飞行平稳。

同时,万里晴空提高了能见度,使飞行更加安全;③逆温是一种气候资源,可应用于谷物种植,提高产量及质量。

逆温层的出现有利于保持温暖湿润的局地气候,而冬季逆温层有利于生物越冬。

(2)消极影响①出现多雾天气。

早晨多雾的天气大多与逆温有密切的关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至造成交通事故;②加剧大气污染。

由于逆温现象的存在,空气垂直对流受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康,如果位于盆地,将会更加严重;③对航空造成影响。

地理必修一第二章地球上的大气手写笔记人教版地理必修一第二章:地球上的大气一、大气的组成1. 大气层:地球的大气主要分为对流层、平流层、中间层和外层四个层次。

- 对流层:最接近地球表面的大气层,厚度约18公里,包含了大气的绝大部分质量,也是生物活动和气象现象发生的地区。

- 平流层:位于对流层之上,高度约18-50公里,空气流动平稳,没有明显的气象现象。

- 中间层:位于平流层之上,高度约50-80公里,气温逐渐升高。

- 外层:位于中间层之上,高度约80公里以上,空气非常稀薄。

2. 大气组成:大气主要由氮气、氧气、氩气和一些稀有气体组成。

- 氮气(N2):占大气体积的78%,是大气中最主要的成分。

- 氧气(O2):占大气体积的21%,是生物呼吸和燃烧过程中必需的气体。

- 氩气(Ar):占大气体积的0.93%,是大气中的第三大成分。

- 稀有气体:包括氦气(He)、氖气(Ne)、氪气(Kr)、氙气(Xe)和气体(Ra)等,占大气体积的0.07%。

二、大气的物理特性1. 大气压力:大气层对地球表面产生的压力,主要由大气的重力和气体分子的碰撞造成。

- 平均海平面上的大气压力为101.325千帕。

- 随着海拔的升高,大气压力逐渐降低。

2. 大气温度:大气层中的温度变化随着海拔的升高而不同。

- 对流层:随着海拔的升高,温度逐渐下降。

- 平流层:温度保持相对稳定。

- 中间层和外层:温度逐渐升高。

三、大气的垂直结构1. 温度层:大气层中温度变化的分层结构。

- 对流层:温度逐渐下降,平均每升高1公里温度下降约6.5℃。

- 平流层:温度相对稳定。

- 中间层和外层:温度逐渐升高。

2. 密度层:大气层中气体密度的分层结构。

- 对流层:密度随着海拔的升高而逐渐减小。

- 平流层:密度相对稳定。

- 中间层和外层:密度逐渐增大。

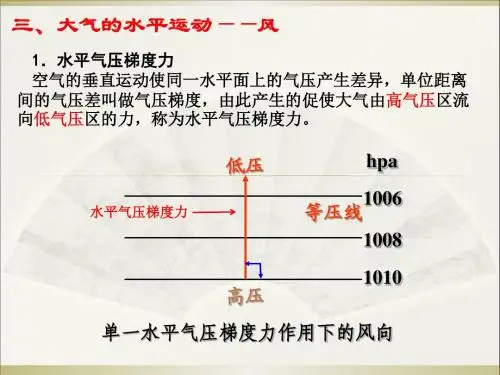

四、大气的运动1. 大气的水平运动:大气在水平方向上的运动主要包括风。

- 风的形成:由于地球的自转和不同地区的温度差异,形成了气压差,导致空气从高压区流向低压区,形成风。

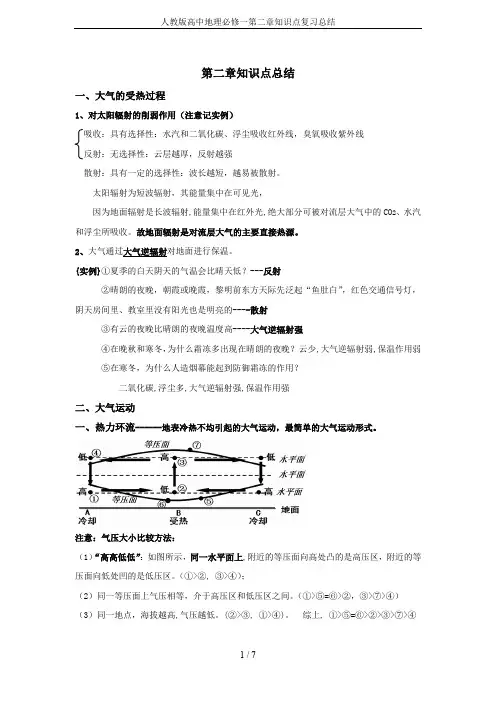

第二章知识点总结一、大气的受热过程1、对太阳辐射的削弱作用(注意记实例)吸收:具有选择性:水汽和二氧化碳、浮尘吸收红外线,臭氧吸收紫外线反射:无选择性:云层越厚,反射越强散射:具有一定的选择性:波长越短,越易被散射。

太阳辐射为短波辐射,其能量集中在可见光,因为地面辐射是长波辐射,能量集中在红外光,绝大部分可被对流层大气中的CO2、水汽和浮尘所吸收。

故地面辐射是对流层大气的主要直接热源。

2、大气通过大气逆辐射对地面进行保温。

{实例}①夏季的白天阴天的气温会比晴天低?---反射②晴朗的夜晚,朝霞或晚霞,黎明前东方天际先泛起“鱼肚白”,红色交通信号灯,阴天房间里、教室里没有阳光也是明亮的----散射③有云的夜晚比晴朗的夜晚温度高----大气逆辐射强④在晚秋和寒冬,为什么霜冻多出现在晴朗的夜晚?云少,大气逆辐射弱,保温作用弱⑤在寒冬,为什么人造烟幕能起到防御霜冻的作用?二氧化碳,浮尘多,大气逆辐射强,保温作用强二、大气运动一、热力环流------地表冷热不均引起的大气运动,最简单的大气运动形式。

注意:气压大小比较方法:(1)“高高低低”:如图所示,同一水平面上,附近的等压面向高处凸的是高压区,附近的等压面向低处凹的是低压区。

(①>②, ③>④);(2)同一等压面上气压相等,介于高压区和低压区之间。

(①>⑤=⑥>②,③>⑦>④)(3)同一地点,海拔越高,气压越低。

(②>③, ①>④)。

综上, ①>⑤=⑥>②>③>⑦>④二、大气的水平运动—风1.风力大小:风力取决于气压梯度力,气压梯度力取决于单位距离间的气压差大小故同一幅图,等压线越密集,气压梯度力越大,风力越大。

2.两种主要风向高空风:在水平气压梯度力和地转偏向力作用下:风向与等压线平行近地面风向:在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力作用下:风向与等压线斜交(与等压线成一夹角)3.风向的判断与画法:①绘出水平气压梯度力方向: 垂直等压线,由高压指向低压②根据“南左北右”画出风向: 高空:平行于等压线;近地面:斜交等压线(与等压线成一夹角)地转偏向力始终与风向垂直,北半球在风的右边,南半球在左边;摩擦力始终和风向相反。

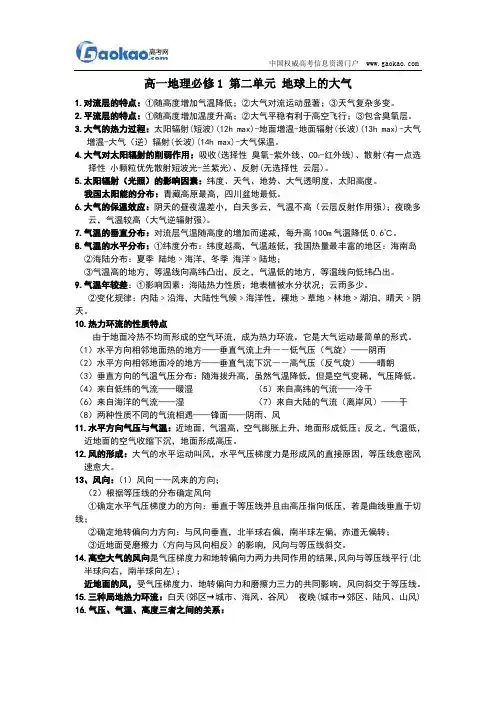

高一地理必修1 第二单元地球上的大气1.对流层的特点:①随高度增加气温降低;②大气对流运动显著;③天气复杂多变。

2.平流层的特点:①随高度增加温度升高;②大气平稳有利于高空飞行;③包含臭氧层。

3.大气的热力过程:太阳辐射(短波)(12h max)-地面增温-地面辐射(长波)(13h max)-大气增温-大气(逆)辐射(长波)(14h max)-大气保温。

4.大气对太阳辐射的削弱作用:吸收(选择性臭氧-紫外线、CO2-红外线)、散射(有一点选择性小颗粒优先散射短波光-兰紫光)、反射(无选择性云层)。

5.太阳辐射(光照)的影响因素:纬度、天气、地势、大气透明度、太阳高度。

我国太阳能的分布:青藏高原最高,四川盆地最低。

6.大气的保温效应:阴天的昼夜温差小,白天多云,气温不高(云层反射作用强);夜晚多云,气温较高(大气逆辐射强)。

7.气温的垂直分布:对流层气温随高度的增加而递减,每升高100m气温降低0.6℃。

8.气温的水平分布:①纬度分布:纬度越高,气温越低,我国热量最丰富的地区:海南岛②海陆分布:夏季陆地﹥海洋,冬季海洋﹥陆地;③气温高的地方,等温线向高纬凸出,反之,气温低的地方,等温线向低纬凸出。

9.气温年较差:①影响因素:海陆热力性质;地表植被水分状况;云雨多少。

②变化规律:内陆﹥沿海,大陆性气候﹥海洋性,裸地﹥草地﹥林地﹥湖泊,晴天﹥阴天。

10.热力环流的性质特点由于地面冷热不均而形成的空气环流,成为热力环流。

它是大气运动最简单的形式。

(1)水平方向相邻地面热的地方——垂直气流上升――低气压(气旋)——阴雨(2)水平方向相邻地面冷的地方——垂直气流下沉――高气压(反气旋)——晴朗(3)垂直方向的气温气压分布:随海拔升高,虽然气温降低,但是空气变稀,气压降低。

(4)来自低纬的气流——暖湿(5)来自高纬的气流——冷干(6)来自海洋的气流——湿(7)来自大陆的气流(离岸风)——干(8)两种性质不同的气流相遇——锋面——阴雨、风11.水平方向气压与气温:近地面,气温高,空气膨胀上升,地面形成低压;反之,气温低,近地面的空气收缩下沉,地面形成高压。

人教版高一地理必修1第二单元要点大全1.对流层的特征:①随高度增加气温减少;②高端对流运动显著;③天气复杂多变。

2.平流层的特征:①随高度增加温度升高;②高端平稳有益于高空飞行;③包含臭氧层。

3.高端的热力过程:太阳辐射-地面增温-地面辐射-高端增温-高端(逆)辐射-高端保温。

4.高端对太阳辐射的削弱用途:吸收、散射、反射。

5.太阳辐射(光照)的影响原因:纬度、天气、地势、高端透明度、太阳高度。

国内太阳能的分布:青藏高原最高,四川盆地最低。

6.高端的保温效应:阴天的昼夜温差小,白天多云,气温不高(云层反射用途强);夜晚多云,气温较高(高端逆辐射强)。

7.气温的垂直分布:对流层气温随高度的增加而递减,每升高100m气温减少0.6℃。

8.气温的水平分布:①纬度分布:纬度越高,气温越低,国内热量最丰富的区域:海南岛②海陆分布:夏天陆地﹥海洋,冬天海洋﹥陆地;③气温高的地方,等温线向高纬凸出,反之,气温低的地方,等温线向低纬凸出。

9.气温年较差:①影响原因:海陆热力性质;地表植被水分情况;云雨多少。

②变化规律:内陆﹥沿海,国内性气候﹥海洋性,裸地﹥草地﹥林地﹥湖泊,晴天﹥阴天。

10.热力环流的性质特征因为地面冷热不均而形成的空气环流,成为热力环流。

它是高端运动最容易的形式。

(1)水平方向相邻地面热的地方--垂直气流上升――低充气压力(气旋)--阴雨(2)水平方向相邻地面冷的地方--垂直气流下沉――高充气压力(反气旋)--晴朗(3)垂直方向的气温充气压力分布:随海拔升高,虽然气温减少,但是空气变稀,充气压力减少。

(4)来自低纬的气流--暖湿(5)来自高纬的气流--冷干(6)来自海洋的气流--湿(7)来自国内的气流(离岸风)--干(8)两种性质不一样的气流相遇--锋面--阴雨、风。