红外辐射基本规律

- 格式:ppt

- 大小:3.61 MB

- 文档页数:70

自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对温度(-273℃)就存在分子和原子无规则的运动,其表面就不断地辐射红外线。

红外线是一种电磁波,它的波长范围为0.78 ~ 1000um,不为人眼所见。

红外成像设备就是探测这种物体表面辐射的不为人眼所见的红外线的设备。

它反映物体表面的红外辐射场,即温度场。

注意:红外成像设备只能反映物体表面的温度场。

对于电力设备,红外检测与故障诊断的基本原理就是通过探测被诊断设备表面的红外辐射信号,从而获得设备的热状态特征,并根据这种热状态及适当的判据,作出设备有无故障及故障属性、出现位置和严重程度的诊断判别。

为了深入理解电力设备故障的红外诊断原理,更好的检测设备故障,下面将初步讨论一下电力设备热状态与其产生的红外辐射信号之间的关系和规律、影响因素和DL500E的工作原理。

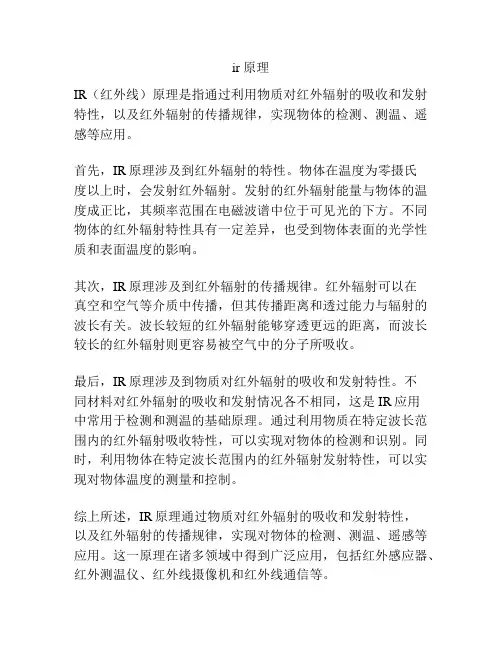

一.红外辐射的发射及其规律(一)黑体的红外辐射规律所谓黑体,简单讲就是在任何情况下对一切波长的入射辐射吸收率都等于1的物体,也就是说全吸收。

显然,因为自然界中实际存在的任何物体对不同波长的入射辐射都有一定的反射(吸收率不等于1),所以,黑体只是人们抽象出来的一种理想化的物体模型。

但黑体热辐射的基本规律是红外研究及应用的基础,它揭示了黑体发射的红外热辐射随温度及波长变化的定量关系。

下面,我着重介绍其中的三个基本定律。

1.辐射的光谱分布规律-普朗克辐射定律一个绝对温度为T(K)的黑体,单位表面积在波长λ附近单位波长间隔内向整个半球空间发射的辐射功率(简称为光谱辐射度)Mλb (T)与波长λ、温度T满足下列关系:Mλb (T)=C1λ-5[EXP(C2/λT)-1]-1式中C1-第一辐射常数,C1=2πhc2=3.7415×108w·m-2·um4C2-第二辐射常数,C2=hc/k=1.43879×104um·k普朗克辐射定律是所有定量计算红外辐射的基础,介绍起来比较抽象,这里就不仔细讲了。

红外辐射原理

红外辐射是一种电磁辐射,波长长于可见光,但短于微波。

红外线是一种无形的能量,我们肉眼无法看到它,但它在我们的日常生活中发挥着重要作用。

红外辐射原理是指物体在温度不为零时会发出红外辐射,这种辐射能够被红外传感器捕捉到并转化为热像图像。

本文将详细介绍红外辐射的原理及其在各个领域的应用。

首先,红外辐射的产生是由物体的温度决定的。

根据普朗克辐射定律,温度越高的物体会发出更多的红外辐射。

这就是为什么我们可以利用红外辐射来测量物体的温度。

红外测温仪就是利用了这个原理,通过探测物体发出的红外辐射来计算物体的温度,广泛应用于工业生产、医疗保健等领域。

其次,红外辐射在红外夜视、红外热像等领域也有着重要的应用。

红外夜视仪利用物体发出的红外辐射来形成夜视图像,使我们能够在夜晚看清楚周围的环境。

而红外热像仪则是利用物体发出的红外辐射与周围环境的温度差异来显示物体的热分布情况,广泛应用于建筑检测、电力维护等领域。

另外,红外辐射还在安防监控、火灾报警等领域发挥着重要作

用。

红外感应器可以探测物体发出的红外辐射,当有人或物体进入感应范围时,感应器会发出信号,从而实现对区域的安全监控。

在火灾报警系统中,红外感应器也可以检测到火焰的红外辐射,及时发出警报,保护人们的生命和财产安全。

总的来说,红外辐射原理是基于物体温度的辐射特性,利用物体发出的红外辐射来实现温度测量、夜视观察、热像显示、安防监控等多种应用。

随着科技的不断发展,红外技术将会在更多领域得到应用,为人类生活带来更多便利和安全保障。

热辐射的研究热辐射是19世纪发展起来的一门新学科,它的研究得到了热力学和光谱学的支持,同时用到了电磁学和光学的新兴技术,因此发展很快。

到19世纪末,这个领域已经达到这样的高峰,以致于量子论这个婴儿注定要从这里诞生。

热辐射实际上就是红外辐射。

1800年,赫谢尔(W.Herschel)在观察太阳光谱的热效应时首先发现了红外辐射,并且证明红外辐射也遵守折射定律和反射定律,只是比可见光更易于被空气和其他介质吸收。

1821年,塞贝克(T.J. Seebeck)发现温差电现象并用之于测量温度。

1830年,诺比利(L. Nobili)发明了热辐射测量仪。

他用温差电堆接收包括红外辐射在内的热辐射能量,再用不同材料置于其间,比较它们的折射和吸收作用。

他发现岩盐对热辐射几乎是完全透明的,后来就用岩盐一类的材料做成了各种适用于热辐射的“光学”器件。

与此同时,别的国家也有人对热辐射进行研究。

例如:德国的夫琅和费在观测太阳光谱的同时也对光谱的能量分布作了定性观测;英国的丁铎尔(J. Tyndall)、美国的克罗瓦(A.P.P. Crova)等人都测量了热辐射的能量分布曲线。

其实,热辐射的能量分布问题很早就在人们的生活和生产中有所触及。

例如:炉温的高低可以根据炉火的颜色判断;明亮得发青的灼热物体比暗红的温度高;在冶炼金属中,人们往往根据观察凭经验判断火候。

因此,很早就对热辐射的能量分布问题发生了兴趣。

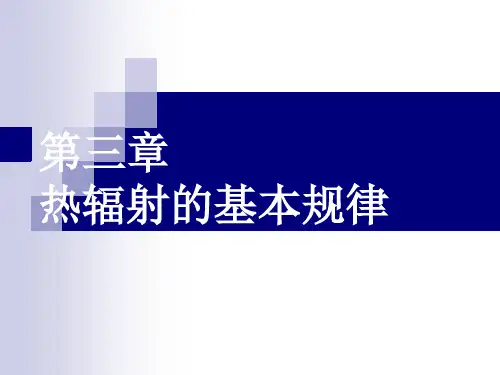

美国人兰利(ngley)对热辐射做过很多工作。

1881年,他发明了热辐射计,可以很灵敏地测量辐射能量。

图19.13就是兰利的热辐射计。

他用四个铂电阻丝组成电桥,从检流计测出电阻的温度变化。

为了测量热辐射的能量分布,他设计了很精巧的实验装置,用岩盐作成棱镜和透镜,仿照分光计的原理,把不同波长的热辐射投射到热辐射计中,测出能量随波长变化的曲线,从曲线可以明显地看到最大能量值随温度增高向短波方向转移的趋势(图19.14)。

1886年,他用罗兰凹面光栅作色散元件,测到了相当精确的热辐射能量分布曲线。

“透视”相机原理大曝光红外线摄影“透视”相机原理大曝光:红外线摄影“知其然,还要知其所以然”,在我们领略了红外线摄影的无穷魅力后,如果对其成像原理有了全面而深刻的了解,便能帮助我们拍摄出更加美妙的影像来。

红外线的发现早在1672年人们就发现了太阳光(俗称白光)是由各种颜色的光复合而成,随后牛顿做出了单色光在性质上比白光更简单的著名结论。

无论是当时还是现在,我们都可以利用分光棱镜把太阳光分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等单色光,这也是很多光电试验中合成白光的原理。

1800年英国物理学家赫胥尔从热的观点来研究各单色光时发现了红外线,并且把光谱中看得见的那部分波称为“光”(可见光),而人眼看不到的波则称为“线”,并习惯地命名为红外线。

显然这样来对红外线进行定义是不科学的,尔后科学家的研究表明,红外线这种电磁波在实际应用中可划分为以下三个波段:近红外:波长为0.77,3.0μm、中红外:波长为3.0,30μm、远红外:波长为30,1000μm。

通常情况下的红外线摄影可以感应的红外线波长范围为770,1000nm。

红外线成像设备的特殊之处就是能探测这种物体表面所辐射的不为人眼所见的红外线,它所反映的是物体表面的红外辐射场,即温度场,帮助我们看到肉眼观察不到的事物,从另一种角度来观察我们所熟悉的事物。

红外线成像的原理和黑体的红外辐射规律所谓黑体,简单地讲就是在任何情况下对一切波长的入射辐射吸收率都等于1的物体,也就是说完全吸收。

作为自然界中实际存在的任何物体对不同波长的入射辐射都有一定的反射(吸收率不等于1),所以黑体只是人们抽象出来的一种理想化的物体模型。

但黑体热辐射的基本规律是红外线研究及应用的基础,它揭示了黑体发射的红外热辐射随温度及波长变化的定量关系,同样,这也是我们研究红外成像的基本出发点。

黑体定律分别由以下三个基本定律构成:(1)辐射的光谱分布规律——普朗克辐射定律;(2)辐射功率随温度的变化规律——斯蒂芬-玻耳兹曼定律;(3)辐射的空间分布规律——朗伯余弦定律。

ir 原理

IR(红外线)原理是指通过利用物质对红外辐射的吸收和发射特性,以及红外辐射的传播规律,实现物体的检测、测温、遥感等应用。

首先,IR原理涉及到红外辐射的特性。

物体在温度为零摄氏

度以上时,会发射红外辐射。

发射的红外辐射能量与物体的温度成正比,其频率范围在电磁波谱中位于可见光的下方。

不同物体的红外辐射特性具有一定差异,也受到物体表面的光学性质和表面温度的影响。

其次,IR原理涉及到红外辐射的传播规律。

红外辐射可以在

真空和空气等介质中传播,但其传播距离和透过能力与辐射的波长有关。

波长较短的红外辐射能够穿透更远的距离,而波长较长的红外辐射则更容易被空气中的分子所吸收。

最后,IR原理涉及到物质对红外辐射的吸收和发射特性。

不

同材料对红外辐射的吸收和发射情况各不相同,这是IR应用

中常用于检测和测温的基础原理。

通过利用物质在特定波长范围内的红外辐射吸收特性,可以实现对物体的检测和识别。

同时,利用物体在特定波长范围内的红外辐射发射特性,可以实现对物体温度的测量和控制。

综上所述,IR原理通过物质对红外辐射的吸收和发射特性,

以及红外辐射的传播规律,实现对物体的检测、测温、遥感等应用。

这一原理在诸多领域中得到广泛应用,包括红外感应器、红外测温仪、红外线摄像机和红外线通信等。

红外光谱基本原理

红外光谱基本原理是通过测量物质对红外辐射的吸收和散射来分析物质的分子结构和化学键信息。

红外辐射是电磁波的一种,其波长范围为0.78-1000微米。

红外光谱仪器由三个主要部分组成:光源、样品室和检测器。

光源发出红外辐射,经过样品室中的样品后,辐射被检测器接收并转换为电信号进行分析。

在红外光谱中,物质分子会吸收特定波长的红外辐射能量,这是由于不同分子之间的化学键具有不同的振动和转动模式。

每个化学键都对应着一定的波数,而波数与波长呈反比关系。

红外光谱图是以波数为横坐标、吸光度为纵坐标的图形,用于描述物质在红外波段的吸光度变化。

图谱中的吸收峰对应着物质中的特定化学键振动或转动模式的吸收。

通过与已知物质的红外光谱对比,可以确定未知物质的组成和结构。

红外光谱广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学等领域,用于分析和鉴定物质、检测化学反应、研究分子结构和键的性质。

在红外光谱分析中,需要注意的是样品的制备和处理。

样品应该被均匀地涂布在红外吸收性能良好的基质上,并尽量减少水分和有机溶剂的干扰。

此外,样品的浓度和厚度也会对谱图的强度和形状产生影响,因此需要进行优化和标定。

总之,红外光谱基于物质对特定波数红外辐射的吸收特性,可用于分析物质的结构和化学键信息。

它是一种快速、非破坏性的分析方法,在科学研究和工业应用中有着广泛的应用前景。

红外感应器工作原理

红外辐射是一种电磁波辐射,波长范围通常从0.75微米到1000微米。

常见的红外辐射源包括太阳、人体、照明设备以及电器等。

人体的温度通

常在300K左右,对应的红外辐射的主要波长范围为8-14微米。

红外感应器通常由两个基本部分组成:发射器和接收器。

发射器通常

是一个红外发光二极管,它能够将电能转化为红外辐射能量,主要发射的

频率在0.38-0.48微米范围内。

接收器则是一个光电二极管,它能够将接

收到的红外辐射转化为电能。

当有物体接近红外感应器时,该物体会阻挡从发射器发出的红外辐射

穿过空气到达接收器。

这将导致接收器接收到的红外辐射能量减少。

红外

感应器会通过一种称为红外光电效应的现象来检测这种变化。

红外光电效应是指当光束射向半导体材料时,光子能量足够大以至于

可以激发半导体中的电子跃迁到导带中。

当光束被物体阻挡时,光子的能

量将被吸收,电子从原有的位置跃迁到导带中,导致导电能力的变化。

在红外感应器中,光电二极管的导电能力与接收到的红外辐射能量的

多少有关。

当红外辐射被阻挡时,光电二极管接收到的红外辐射能量减少,其导电能力也会相应减小。

感应器将这种变化转化为电信号并送给处理电路。

处理电路对接收到的电信号进行放大和处理,然后将结果传递给控制

系统。

控制系统可以根据处理电路输出的信号来判断有无人体或其他物体

的存在及其移动变化。

例如,在安防系统中,当探测到有人体接近时,红

外感应器会触发警报或开启相应的安全控制。

红外辐射基本定律红外辐射,顾名思义,是指在电磁波谱中处于可见光波长之外的红外波段的辐射现象。

红外辐射具有许多独特的特性和应用,其行为规律可以通过红外辐射的基本定律来描述。

红外辐射的基本定律是指斯特藩-玻尔兹曼定律和温度-波长关系两个方面。

斯特藩-玻尔兹曼定律是指物体辐射的能量与物体的温度的四次方成正比,即E=σT^4,其中E表示辐射能量,T表示物体的绝对温度,σ为斯特藩-玻尔兹曼常数。

这一定律揭示了物体辐射能量与温度的强烈关联性,温度越高,辐射能量越大。

而温度-波长关系则是描述物体的辐射谱分布与温度之间的关系。

根据普朗克公式,物体的辐射谱分布与物体的温度和波长有关。

随着温度的升高,物体的辐射峰值向短波方向移动,即波长变小,同时辐射强度也增加。

这一定律为红外辐射的测量和应用提供了理论基础。

红外辐射的基本定律在许多领域有着广泛的应用。

首先,它在物体温度测量方面发挥着重要作用。

由于红外辐射与物体温度密切相关,因此可以通过测量物体辐射的能量来推断物体的温度。

这种非接触式的测温方法被广泛应用于工业控制、医疗诊断、火灾监测等领域。

红外辐射也被广泛应用于红外成像技术。

红外相机可以通过接收物体发出的红外辐射,将其转化为图像,从而实现对红外辐射源的探测和成像。

红外成像技术在军事侦察、安防监控、夜视仪器等方面具有重要应用价值。

红外辐射还在材料科学、环境监测、生物医学等领域发挥着重要作用。

例如,在材料科学中,红外辐射可以用于材料的表征和分析,通过红外光谱可以获取物质的结构和成分信息。

在环境监测中,红外辐射可以用于大气污染的监测和控制。

在生物医学中,红外辐射可以用于体温测量、皮肤病诊断等领域。

红外辐射的基本定律是描述红外辐射行为规律的基础,它揭示了红外辐射与物体温度和波长之间的关系。

这一定律在温度测量、红外成像、材料科学、环境监测、生物医学等领域有着广泛的应用。

随着科技的进步和应用需求的不断增加,红外辐射技术将会继续发展并发挥更大的作用。

红外光:基频与倍频导言:红外光是一种重要的分析技术,广泛应用于物质的结构确定、质量控制和环境监测等领域。

在红外光中,基频与倍频是两个重要的光区域,对于化学品的识别和分析具有重要意义。

本文将详细介绍红外光的基频与倍频特征,并探讨其在材料科学和化学分析中的应用。

一、红外光基础知识红外光是根据物质与电磁辐射的相互作用而产生的光。

红外光的能量范围通常为波长范围为0.78~1000微米或波数范围为15,000~10 -1的电磁辐射。

红外光可以反映物质分子的振动、动和激发等信息,从而为化学分析供了强有力的工具。

二、红外光的基频与倍频红外光中的振动分为基频和倍频两个区域。

基频区域主要反映的是物质分子原子间的基本振动模式,如伸缩振动和弯曲振动等。

倍频区域则是基频的谐振倍频,在高能源激发下,分子振动模式的基频能量能够倍增到倍频区域。

三、红外光的应用1.结构确定:红外光的基频和倍频区域可以供丰富的结构信息,通过对红外光的分析,可以确定物质的分子组成、官能团以及空间结构等。

这对于化学品的鉴定和分析具有重要意义。

2.质量控制:红外光可以用于检测和监控化学品的质量。

通过建立红外光数据库和利用化学计量学方法,可以准确地判断化学品的成分和含量,实现对产品质量的控制。

3.环境监测:红外光技术在环境监测中起着重要作用。

通过对大气和水体中物质的红外光进行监测和分析,可以了解环境中的污染情况,为环境保护和生态建设供依据。

4.材料科学:红外光在材料科学中广泛应用。

通过研究材料的红外光,可以了解材料的结构和性能,为材料的合成和应用供。

结尾:红外光的基频与倍频是红外光中的重要特征,对于化学品的分析和识别具有重要意义。

通过对红外光的分析和应用,可以了解物质的结构、性质和质量,为各个领域的研究和应用供支持。

在未来的发展中,红外光技术将继续发挥着重要的作用,并与其他分析技术相结合,为科学研究和工程应用供新的途径和方法。

红外辐射原理

红外辐射原理是指物体在温度高于绝对零度(-273.15℃)时,会发出红外线光谱范围内的电磁辐射。

这种辐射的频率范围位于可见光谱的红色边缘之外,因此被称为红外辐射。

红外辐射不可见于人眼,但可以被红外线探测器等设备检测到。

红外辐射的产生是由于物体中的分子和原子在热运动中不断发生能量的转移和辐射。

根据物体的温度,它所辐射的红外辐射的强度和频率也会不同。

根据普朗克辐射定律,物体的发射功率与其温度的四次方成正比。

因此,温度越高的物体将会辐射出更多和更强烈的红外辐射。

红外辐射的传播特性与可见光不同。

红外辐射在空气中的传播损耗较大,而且很容易受到空气中的水蒸气和颗粒物的干扰,因此在大气中的传播距离较短。

此外,不同频率的红外辐射也会被不同物质所吸收和反射。

这为利用红外辐射对物体进行探测和测量提供了可能。

基于红外辐射原理的红外线探测器常用于热成像、红外线热感应和红外线通信等领域。

利用这些探测器,我们可以检测和测量物体的温度,实现无接触的红外测温功能。

此外,红外成像技术也被广泛应用于安防监控、医疗诊断、火灾探测和夜视等领域,发挥着重要的作用。

红外光谱知识点总结一、红外光谱的基本原理1. 红外辐射红外光波长范围为0.78~1000微米,是可见光和微波之间的一部分光谱。

物质在光谱范围内会吸收、散射和发射红外光。

这些过程可以用来获取物质的结构信息。

2. 分子振动分子在吸收红外辐射时,分子内部的振动模式会发生变化,这些振动模式会导致物质对不同波长的红外光有不同的吸收峰。

根据分子结构、键的类型和位置不同,红外吸收峰会出现在不同的波数位置。

3. 红外吸收谱红外吸收谱是将物质对不同波数的红外光的吸收强度绘制成图谱。

在红外吸收谱中,不同的振动模式会对应不同的吸收峰,通过谱图的解析可以得到物质的结构信息。

4. 红外光谱仪红外光谱仪是用于测定物质的红外吸收光谱的仪器,它主要包括光源、分光器、样品室、检测器和数据处理系统等部分。

常见的红外光谱仪有光散射型、光路差型和干涉型等。

二、红外光谱的仪器分析技术1. 光散射型红外光谱仪光散射型红外光谱仪是通过散射光进行分析的,它适用于固态样品和粉末样品的分析。

该仪器操作简单,对样品的要求不高,但是分辨率较低。

2. 光路差型红外光谱仪光路差型红外光谱仪利用干涉光进行分析,可以获得高分辨率的红外光谱。

它适用于高精度的定量分析和结构鉴定,但是对样品的平整度和光路的稳定性要求较高。

3. 干涉型红外光谱仪干涉型红外光谱仪采用光源产生的连续光通过光栅或凸透镜分散成各个不同波数的光线,对于样品吸收光线的强度进行检测,然后通过计算机进行数据处理。

其优点是分辨率高、峰型窄、精确度高,适用于各种样品的定性、定量和成分分析。

4. 远红外光谱和近红外光谱远红外光谱仪可以用于检测液体样品和气态样品,其波数范围在4000~400 cm-1之间。

而近红外光谱则适用于固态和半固态样品的分析,波数范围在12500~4000 cm-1之间。

三、红外光谱的谱图解析1. 物质的结构信息根据红外光谱谱图的解析可以获得物质的结构信息,如键的种类、键的位置、分子的构型等。