Part3科学观与科学方法论

- 格式:ppt

- 大小:779.50 KB

- 文档页数:139

北京化工大学

“科学技术哲学”专业硕士研究生

入学考试“综合课”复习大纲

1、了解:

(1)自然的概念,自然界物质的存在及其演化过程和规律。

(2)科学的本质特征;科学发现的一般特点;科学理论创立的一般特点;

科学理论发展的主要特征。

(3)技术的本质特点;技术与科学的关系;技术预测与评估;技术方案的构思与设计、试验与实施;技术认识的特点。

(4)科学和技术的社会互动关系,科学知识社会(SSK)和技术的社会建构等。

2、熟悉:

(1)天然自然和人工自然的概念及其关系;历史上的自然观特别是辩证唯物主义自然观的特点及其新发展。

(2)科学的组成要素,科学的价值;科学事实的获取方法,科学假说的形成方法;科学理论的逻辑评价和经验检验的基本原则;科学理论发展的主要基本模式。

(3)技术的组成要素;技术的价值;技术方法的种类及其特点;技术的分类;技术发明与技术创新的关系;技术与社会的关系。

(4)科学共同体和技术共同体,国家创新体系等

3、掌握:

(1)人与自然关系的历史发展尤其是马克思主义经典著作中关于人与自然关系的论述,人类中心主义与非人类中心主义等。

(2)科学和非科学与伪科学的分界标准;科学思维的基本方法;科学理论的逻辑评价和经验检验的基本方法;科学理论创新的思维过程和思维形式。

(3)技术伦理;技术创新与高技术产业化;技术悲观主义与技术乐观主义等。

(4)科学发展观与可持续发展,自主创新与创新型国家建设等。

科学观和方法论科学观和方法论是科学研究的理论基础和方法指导,它是科学活动的灵魂和核心。

科学观是科学对客观世界规律的反映,而方法论是指导人们认识这些规律和利用这些规律实践的方法和原则。

科学观和方法论的建立和发展是科学发展的内在动力和源泉,在不同的历史时期和社会条件下,科学观和方法论都在不断地变革和发展。

本文将探讨科学观和方法论的内涵、历史演变以及在当代科学发展中的作用和意义。

科学观是科学对客观世界规律的反映,它是科学活动的基础和出发点。

科学观的提出受到认识论和形而上学的影响。

古代中国的阴阳五行思想、古希腊的自然哲学等都是人们认识世界的科学观。

但真正的科学观是17世纪以来的实验科学的观念,其核心是强调实验和经验的重要性。

伽利略、开普勒、牛顿等科学家的工作奠定了现代自然科学的观念基础。

随着科学的发展和进步,科学观也在不断更新和完善。

爱因斯坦的相对论颠覆了牛顿力学的经典观念,量子力学的诞生使人们对微观世界有了全新的认识。

20世纪以来,认识论、哲学和科学的交叉研究进一步推动了科学观的发展,超越了单一的客观实在认识,还涉及了对科学的社会学考察和价值取向。

因此,科学观扩展为更为综合的认知观,涉及认识的主体和客体、认识的历史和社会性等方面的问题。

方法论是指导人们认识世界和实践的方法和原则,它是科学活动的指导原则。

方法论包括科学研究方法和科学实践方法两个方面。

科学研究方法是指导科学研究活动的方法和原则,而科学实践方法则是指导人们在生产、工程和社会实践中的方法和原则。

科学研究方法又包括归纳法、演绎法、假设法、实验法、观察法等,这些方法构成了科学研究的方法论体系。

历史上,不同的科学流派和学派有不同的方法论观念。

当代科学实践中,随着各个学科不断深入和发展,也出现了不同的方法论观念和实践方法。

在当代,随着科技的飞速发展,大数据、人工智能等技术的崛起,也对科学方法论提出了新的挑战和要求。

总的来说,科学观和方法论是指导科学研究和实践的基本原则和方法,是科学活动的灵魂和核心。

科学观与科学方法论科学观与科学方法论是科学研究的基本理论指导和方法指导,对科学研究具有重要意义。

科学观是指科学研究所依据的基本观点和认识方式,是对科学发展规律和科学知识的认识和理解。

科学方法论则是指科学研究的基本方法和规范,是科学研究的解题思路和步骤。

科学观的核心是唯物主义和辩证法。

唯物主义认为物质是客观存在的,科学研究应当以客观事实和规律为依据;辩证法强调矛盾的普遍性和辩证的方法论,认为事物的发展变化是由内在矛盾推动的。

唯物辩证法认为科学是客观存在的事物规律的认识和反映,应当以真理为目标,以理性和客观性为原则,以实验和观察为手段。

科学观还包括可验证性原则、实证主义、理论实证主义等。

可验证性原则强调科学理论应当可被验证和证伪,只有经过观察和实验证实的理论才是科学有效的;实证主义认为科学只对可观察和可验证的事实进行研究,强调观察和验(看)证(出)的重要性;理论实证主义则认为科学研究应该坚持经验数据和理论的互相印证。

科学方法论是科学研究的基本方法和规范。

科学方法论包括观察、实验、归纳和演绎等方法。

观察是通过对现象的直接感知和记录,获得科学事实的基本方式;实验是通过控制和改变条件,观察和测量现象的变化过程,验证科学假设的有效方法;归纳是从特殊到一般地总结和概括,通过个别实例推导出科学规律性的思维过程;演绎则是从一般到特殊地推理和推断,通过已知的科学规律推导出新的结论。

科学方法还遵循可重复性、可拓展性、可证伪性等原则。

可重复性要求科学实验和研究结果可以被其他研究者重复和验证;可拓展性强调科学研究应当不断积累和拓展现有知识的范围和深度;可证伪性要求科学理论应当具有明确的实验预测,能够被观察和实验证伪。

总之,科学观与科学方法论是科学研究的基本理论和方法指导,对科学研究的进行和发展具有重要的理论和实践意义。

科学观和科学方法相互支持和促进,共同构成科学研究的方法体系,为科学的发展和进步提供了坚实的理论基础和方法基础。

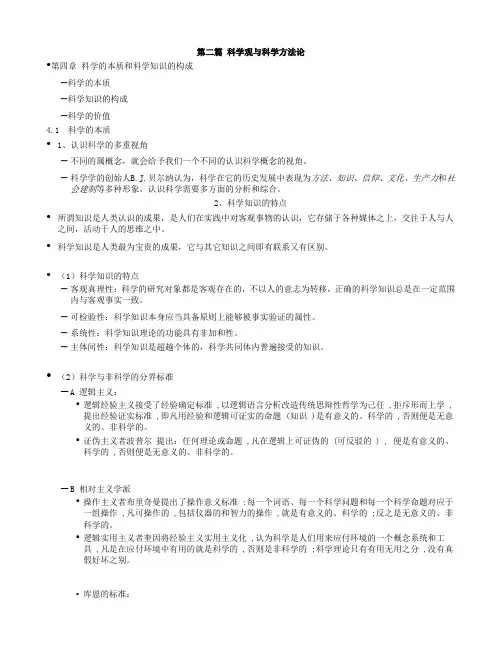

第二篇科学观与科学方法论•第四章科学的本质和科学知识的构成–科学的本质–科学知识的构成–科学的价值4.1 科学的本质•1、认识科学的多重视角–不同的属概念,就会给予我们一个不同的认识科学概念的视角。

–科学学的创始人B.J.贝尔纳认为,科学在它的历史发展中表现为方法、知识、信仰、文化、生产力和社会建制等多种形象,认识科学需要多方面的分析和综合。

2、科学知识的特点•所谓知识是人类认识的成果,是人们在实践中对客观事物的认识,它存储于各种媒体之上,交往于人与人之间,活动于人的思维之中。

•科学知识是人类最为宝贵的成果,它与其它知识之间即有联系又有区别。

•(1)科学知识的特点–客观真理性:科学的研究对象都是客观存在的,不以人的意志为转移,正确的科学知识总是在一定范围内与客观事实一致。

–可检验性:科学知识本身应当具备原则上能够被事实验证的属性。

–系统性:科学知识理论的功能具有非加和性。

–主体间性:科学知识是超越个体的,科学共同体内普遍接受的知识。

•(2)科学与非科学的分界标准–A 逻辑主义:•逻辑经验主义接受了经验确定标准 ,以逻辑语言分析改造传统思辩性哲学为己任 ,拒斥形而上学 ,提出经验证实标准 ,即凡用经验和逻辑可证实的命题 (知识 )是有意义的、科学的 ,否则便是无意义的、非科学的。

•证伪主义者波普尔提出:任何理论或命题 ,凡在逻辑上可证伪的 (可反驳的 ) , 便是有意义的、科学的 ,否则便是无意义的、非科学的。

–B 相对主义学派•操作主义者布里奇曼提出了操作意义标准 :每一个词语、每一个科学问题和每一个科学命题对应于一组操作 ,凡可操作的 ,包括仪器的和智力的操作 ,就是有意义的、科学的 ;反之是无意义的、非科学的。

•逻辑实用主义者奎因将经验主义实用主义化 ,认为科学是人们用来应付环境的一个概念系统和工具 ,凡是在应付环境中有用的就是科学的 ,否则是非科学的 ;科学理论只有有用无用之分 ,没有真假好坏之别。

第二篇科学观与科学方法论在人与自然的相互作用中,人们为了认识自然和改造自然,逐步掌握了自然科学这个武器,并把科学从包罗万象的自然哲学中分化出来,作为独立的对象加以研究科学观是关于科学及其发展以及科学与社会的关系的总看法、总观点。

本篇将立足于现代科学,把科学系统作为社会大系统中的一个子系统,探讨科学系统的性质、体系结构、内在矛盾,科学与社会系统的关系,当代的科学发展与大科学观等方面问题,以阐明辩证唯物主义的科学观。

认识科学一、自然科学的基本涵义科学一词源出于拉丁文Scientia,原为“学问”、“知识”的意思在东方日本先引进“科学”的概念:1893年,康有为翻译日本书目时使用了“科学”一词;1896年,严复在《天演论》使用“科学”术语“科学”广泛使用,但至今没有公认的统一定义。

各国的百科全书和辞典的界说不尽相同,大致认为:科学是在社会实践基础上探索客观世界的活动,是以正确反映现实及其规律性为内容,并通过概念、定律、原理、假说和理论的形式表现出来的知识体系。

贝尔纳:科学作为一种社会建制、一种探索的方法、一种研究活动、一种积累的知识传统、一种维持或发展生产的主要因素以及信仰和精神的来源之一,难以定义。

科学是表示人类活动的一个范畴,它的直接职能是不断探求和系统总结关于客观世界的知识。

所以,“科学”不仅指获得新知识的活动,而且包括这个活动的结果,即知识体系;科学这种知识体系还可以物化为社会生产力。

诺贝尔奖金获得者布莱克特:所谓科学,就是通过国家出钱来满足科学家的好奇心。

江泽民2000年6月为美国《科学》杂志撰写的社论中阐明中国政府鼓励科学家进行“好奇心驱动的研究”。

二、科学的分类:17世纪,培根按照人类思维方式的特征把科学知识分为三大类,即记忆的科学(历史学、语言学等)、想象的科学(文学、艺术等)、理智的科学(哲学、自然科学等)。

法国的空想社会主义者(以圣西门为代表)以科学研究的对象作为分类原则,认为自然现象有天文现象、物理现象、化学现象和生理现象等4种,相应地自然科学划分为天文学、物理学、化学和生理学4门。