18-湖南-现场课教学设计-燃烧和灭火-刘永林

- 格式:pdf

- 大小:59.52 KB

- 文档页数:5

《燃烧和灭火》教学设计作者:张宏亮来源:《中国信息技术教育》2017年第04期创新整合点信息技术与初中化学教学的有机融合很好地弥补了传统教学中的缺陷。

手持技术是化学实验教学中的新领域,数字化实验给初中实验教学带来了新的生机。

例如,《燃烧和灭火》这节课,通过氧气传感器让学生真正看到蜡烛燃烧消耗氧气,使教学更加形象化、直观化。

传统实验和数字实验相融合,利用传感器进行定量分析,解决了传统实验很难解决的难题,使学生对信息技术在化学学习中的作用有了深入的了解。

探究燃烧的条件实验需要在通风橱或抽风设备下进行,可以改为实验视频,通过播放微课实验视频,把有污染的实验通过实验视频呈现在学生面前。

并在教学过程中通过平板电脑的录屏技术,展示学生的实验成果,及时呈现学生实验照片,突破了以往学生分组实验的小组展示交流局限性。

另外,交互式电子白板的使用,使实验更加直观便捷。

教材分析《燃烧和灭火》是人教版初中化学教材第七单元“燃料及其利用”中的课题一。

本课是对燃烧的条件和灭火的原理进行探究,需分两部分进行教学,第一部分探究燃烧的条件,第二部分寻找灭火的方法和灭火的原理。

一方面,使学生利用所学的知识解决实际生活中遇到的有关燃烧的问题,另一方面,使学生认识到事物的两面性。

学情分析学生在日常生活中早已接触到了一些燃烧现象,也听到过火灾的一些相关情况。

在学习氧气时,观察了木炭、硫、红磷、铁丝等物质的燃烧,学生在脑海里已经对燃烧的定义有了模糊的印象,很多生活经验也能够帮助学生了解燃烧是有条件的,但是他们还没有形成比较系统、规范的概念和方法,不能从化学角度真正认识燃烧,这就要求学生在学习时能够透过现象看本质,弄清燃烧条件和灭火原理及二者之间有何联系。

学生思维活跃,勇于探索,对新知识充满好奇心,对探究具有浓厚的兴趣,他们的情绪和心理都处于兴奋和好奇状态。

教学目标知识与技能目标:认识燃烧的条件和灭火的原理,提高运用化学知识解决实际问题的能力。

《燃烧和灭火》教学设计一、教材分析:《燃烧和灭火》是湘教版九年级上册专题6“泛舟能源海洋”单元二的教学内容,它与人类的生活关系最为密切,是人类获取能量,征服自然的必要手段。

燃烧是最常见的化学能转化为热能的形式,了解燃烧的现象对充分利用能源、控制有害燃烧具有重要作用;同时本专题的学习对前面专题中学习的氧气、二氧化碳的知识给予了必要的提高和补充。

因而本专题的学习,既扩大了学生的视野,还使教学内容具有阶段性和相对完整性,这对学生未来的发展是十分有利的。

二、学情分析:从学生的心理特点来看,初三学生对化学的了解仍处在初级阶段,熟悉的少,待认识的多,学生在探问或分析、判断的思维过程中,既有自己的独立性,又往往过多地依赖感性直观材料,具有较明显的依赖性。

所以教学中在传授新知识时,要注意从学生熟悉的事物入手,通过观察、猜想、实验得出并证明结论,让学生通过自己动手发现事物的本质,这样既能调动学生的学习兴趣,又能启发学生的思维。

三、设计思路:在设计课程时,我认为:“影响学生学习的最重要因素是学生已知的内容,然后据此进行相应的教学安排。

”只有当学生把课程内容与他们自己的认知结构联系起来时,才会发生有意义的学习。

1、教学目标:知识和技能:燃烧的条件;灭火的原理和方法;介绍灭火的安全常识。

方法和过程通过课堂教学培养学生的观察、分析、解决问题的能力。

通过活动和探究,体会通过进行分析得出结论的科学方法,培养学生的思维能力、语言表达能力,培养学生设计和动手实验的能力。

情感态度与价值观:通过创设问题情境,培养学生的社会责任感。

通过相互的团结协作,培养学生的团队精神。

利用所学知识解决具体问题,做到学以致用,使学生逐步树立研究自然科学必须要有不唯上、不唯书、只唯实的科学研究态度。

2、教学重点、难点:围绕上述教学目标,本节课的教学重点应放在对燃烧的条件和灭火原理的探究,并借以培养学生的实验观察能力、分析能力、总结和归纳的能力。

难点是对可燃物充分燃烧和不充分燃烧的理解。

第四章第一节燃烧与灭火(刘春林)姜堰市南苑学校刘春林教材分析:本课题是第四章的第一节,前面第二章在氧气的性质中已学习过硫、碳、磷、铁丝、氢气在氧气中燃烧,但并未明确燃烧的定义,因此本课题是对前面知识的小结与拓展延伸,可以让学生形成燃烧的系统的认识,在本课题中还通过燃料的不完全燃烧,会导致环境污染,为后面化学与环境的知识作准备,另外通过燃烧的条件以及灭火知识的对立统一,使学生形成辩证唯物主义观点。

三维目标:知识与技能:认识燃烧是一种剧烈的化学反应了解燃烧的条件,并能由此分析出灭火的原理和方法能设计简单的实验来探究燃烧的条件并形成一定的知识技能过程与方法:利用已有的探究的一般方法,能由提出的问题设计实验学会观察实验中的现象,并能用化学语言进行表达,能进行初步的加工和归纳通过小组合作,培养学生的合作能力,相互的交流合作能力情感态度价值观:通过燃烧的条件以及灭火知识的对立统一,使学生形成辩证唯物主义观点。

通过对不完全燃烧的了解,培养学生的环境保护意识教学重点:了解燃烧的条件和灭火的原理和方法认识完全燃烧与不完全燃烧,知道不完全燃烧会形成环境保护教学难点:燃烧条件的实验探究,课时安排:本课题按教学参考书安排的是两课时,第一课时是燃烧的条件和完全燃烧与不完全燃烧;第二课时安排的是爆炸和灭火的原理和方法。

我在教学时作了调整,第一课时安排的是燃烧的条件和灭火的原理和方法;第二课时学习的是完全燃烧、不完全燃烧和爆炸。

目的是通过燃烧条件的三个条件的关系,可以同时分析出灭火的原理,这也是检验学生应用新知解决问题的能力,也更能体现出化学来源于生活,也服务于生活,同时也更切合知识的循序渐进,符合认知规律。

教学方法:以实验探究为主学习方法:以探究为主的师生互动式学习教学媒体:多媒体、图片、小黑板等教学程序:表演魔术引入新课开始上课时,由实验“魔棒点火”引入新课,其目的是活跃课堂气氛,激发学生的学习兴趣,激发学生想知道为什么?由此引入火是燃烧的现象,通过回忆几种常见物质在氧气中燃烧的现象,小结出燃烧的特征是:发光、发热的剧烈的化学反应。

6.1《燃烧与灭火》教学设计一.教学内容分析《燃烧和灭火》是鲁教版八年级化学第六单元第一节的内容。

本课题共包含三大内容:灭火的原理、促进燃烧的方法以及爆炸是如何发生的等知识简介。

本课题共需两课时,此设计为第一课时。

二.教学对象分析我担任的教学班的学生基础较好,绝大部分同学具备合作完成探究实验的能力,而且学生学习本课之前已经有了一定的化学知识积累,对燃烧的现象也有一定的了解,特别是实验探究有浓厚的兴趣。

本课的重点是燃烧的条件和灭火的原理,学生可以通过探究、分析总结得出。

三. 教法分析本节课依据新的课程理念,坚持“教为主导”“学为主体”的教学原则,以学生“自主、合作、探究、创新”为出发点,用如下教学方法:1.情境激学法:根据学情分析,创设“魔术表演”情景,激发学生学习兴趣,调动学生内在的学习动力,让学生在活动中体验学习的乐趣。

2.多媒体辅助教学法:利用多媒体辅助教学的优势,增强教学的直观性。

3.实验探究教学法:采用实验探究法,始终以实验为导向,指导学生认识化学实验的作用:观察→思考→结论。

4.小组合作的教学法:通过小组合作与交流,培养学生的团队合作精神及创新能力,同时让学生体验到学生之间分工、协作的必要性。

四. 学法分析结合上述教法选择,引导学生采用以下学习方法:1、观察法2、实验探究学习法3、小组合作学习法4、比较、分析、归纳法使学生逐步掌握“提出问题→作出假设→设计方案进行实验→得出结论→反思评价”的科学实验探究的方法。

五.教学设计思想贴近生活,联系社会实际,增强动手实践能力,从学生已有的生活经验出发,创设问题情景,整堂课围绕灭火的原理和燃烧的条件展开探究,充分调动学生学习的积极性,激发兴趣,调动思维,让学生在亲自动手的过程中完成探究的过程,了解科学探究的一般方法。

培养了学生透过现象挖掘本质的能力,从而树立科学的探究观和世界观。

同时引导学生观察实验、分析现象、得出结论,再将结论运用到生产、生活当中。

贴近生活探用结合——《燃烧和灭火》教学设计赵良繁(巫山县教研室重庆巫山404700)一.教学内容分析《燃烧和灭火》是人教版化学九年级第七单元课题1的内容。

是在学生熟悉生活中的一些燃烧现象,又做过蜡烛、红磷、铁丝等在空气或氧气中的燃烧实验,对常见物质燃烧有一定认识——有氧气参与、伴随发光、放热的氧化反应,知道能用二氧化碳灭火等知识的基础上编设的,内容贴近生活,包括“燃烧的条件”、“灭火的原理和方法”“易燃物和易爆物的安全知识”。

全课分两课时,本节为第一课时,其内容的学习既有利于认识燃烧的本质,练习用燃烧和灭火知识解决生活中的具体问题,对后面“燃料的合理利用与开发”以及高中“化学反应与能量”等知识的学习也有很好的铺垫作用。

燃烧是生活中常见的现象,也是一把双刃剑,既能为人类带来光和热,有时也会带来灾难。

因此,人们很有必要了解燃烧的条件,控制燃烧向有利方向发展,掌握灭火的方法,使不利燃烧停止。

这也正是本内容的价值所在。

二.教学设计理念1.以生为本。

遵循学生已有的知识和经验,从熟悉的生活实例中提出问题、引发猜想、设计方案、通过实验得出结论。

2.探究学习。

引导学生主动参与燃烧条件和灭火原理的实验探究,体验“做科学”的过程,学习探究学习法,增强探究意识和实践能力。

3.学用结合。

引导学生将利用有利燃烧和制止不利燃烧的方法应用于生活和生产实际,学以致用,解决生活中的化学问题。

三.教学目标及重、难点1.教学目标知识与技能:①认识燃烧的条件,了解灭火的原理和方法;②知道一些防火和自救常识,增强自护自救能力过程与方法:①通过探究实验的设计和实验,让学生体验探究过程,学习探究学习法;②通过小组交流和讨论,训练小组合作学习法。

情感态度与价值观:①通过小组探究,培养学生严谨的科学态度和与人合作的精神;②通过改进实验的观察和分析,增强学生的环保意识和创新意识,③通过燃烧利弊的分析和防火灭火方法的学习,培养学生的辩证观点和安全意识。

单元2 燃烧与灭火〔1〕【教学目标】1.知识与技能(1)认识燃烧的条件和灭火的原理。

(2)了解易燃物和易爆物的平安知识。

(3)学会通过实验来探究燃烧的条件,学会解释日常生活中的燃烧、爆炸等现象。

2.过程与方法(1)学习运用比拟、观察、实验等方法获取信息。

(2)学习运用主动探究的方法,设计实验。

3.情感态度与学观(1)利用化学知识解释生活问题,使学生对化学保持强烈的好奇心和探究欲。

(2)增强日常生活中的防范灾害的意识,并注意采取平安措施。

〔3〕培养内因是变化的动力,外因是变化的条件,外因只有通过内因才起作用的学辩证观点。

【教学重点】1.认识燃烧的条件。

2.认识灭火的原理。

3.了解易燃物和易爆物的平安知识。

【教学难点】1.培养学生提出问题,分析问题和解决问题的能力。

2.培养学生进行知识迁移的能力。

【教学手段】实验探究【教学课时】2课时【教学用具】烧杯、蜡烛、火柴等【教学流程】出示尝试题,创设情境→自学课本→实验探究→交流讨论→教师讲黑生成。

[讨论]一氧化碳有利的一面和有害的一面野检测学生的完成情况,及时讲解。

小结做题稳固知识。

提高学习的效率,让学生学以致用,提升学生的成就感作业:预习灭火的方法及易燃、易爆物知识。

【板书设计】单元2 燃烧与灭火燃烧:可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反响,叫做燃烧。

一、燃烧的条件(1)可燃物1.条件 (2)氧气(或空气)(3)到达着火点2.燃烧的方式点燃〔1〕完全燃烧〔氧气充足〕如:C+O2 CO2点燃〔2〕不完全燃烧〔氧气缺乏〕如:2C+O22CO注:一氧化碳有剧毒,能与人体血红蛋白结合。

第二课时【学习目标】1、知道常见酸、碱的主要性质和用途,认识酸碱的腐蚀性。

2、初步学会稀释常见的酸碱溶液。

3、初步认识置换反响和中和反响,并能解释与置换反响和中和反响有关的一些现象。

【教学重点】盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钙等常见酸碱的性质、用途以及使用过程中应注意的问题。

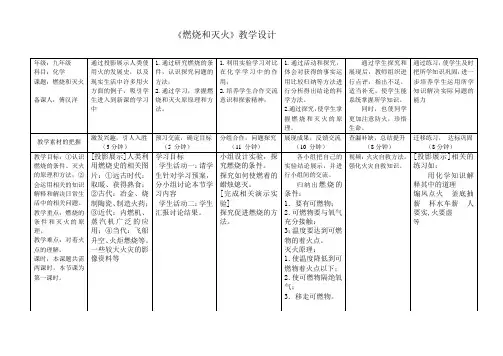

《燃烧和灭火》教学设计年级:九年级科目:化学课题:燃烧和灭火备课人:傅汉洋通过投影展示人类使用火的发展史,以及现实生活中许多用火方面的例子,吸引学生进入到新课的学习中1.通过研究燃烧的条件,认识探究问题的方法;2.通过学习,掌握燃烧和灭火原原理和方法。

1.利用实验学习对比在化学学习中的作用;2.培养学生合作交流意识和探索精神;1.通过活动和探究,体会对获得的事实运用比较归纳等方法进行分析得出结论的科学方法。

2.通过探究,使学生掌握燃烧和灭火的原理。

通过学生探究和展现后,教师组织进行点评,指出不足,适当补充,使学生能系统掌握所学知识。

同时,也使同学更加注意防火,珍惜生命。

通过练习,使学生及时把所学知识巩固,进一步培养学生运用所学知识解决实际问题的能力教学素材的把握激发兴趣,引人入胜(3分钟)预习交流,确定目标(5 分钟)分组合作,问题探究(11 分钟)展现成果,反馈交流(10 分钟)查漏补缺,总结提升(8分钟)迁移练习,达标巩固(8分钟)教学目标:①认识燃烧的条件、灭火的原理和方法;②会运用相关的知识解释和解决日常生活中的相关问题。

教学重点:燃烧的条件和灭火的原理。

教学难点:对着火点的理解。

课时:本课题共需两课时,本节课为第一课时。

[投影展示]人类利用燃烧史的相关图片:①远古时代:取暖、获得熟食;②古代:冶金、烧制陶瓷、制造火药;③近代:内燃机、蒸汽机广泛的应用;④当代:飞船升空、火炬燃烧等。

一些较大火灾的影像资料等学习目标学生活动一:请学生针对学习预案,分小组讨论本节学习内容学生活动二:学生汇报讨论结果。

小组设计实验,探究燃烧的条件。

探究如何使燃着的蜡烛熄灭。

[完成相关演示实验]探究促进燃烧的方法。

各小组把自己的实验结论展示,并进行小组间的交流。

归纳出燃烧的条件:1.要有可燃物;2.可燃物要与氧气充分接触;3;温度要达到可燃物的着火点。

灭火原理:1.使温度降低到可燃物着火点以下;2.使可燃物隔绝氧气;3.移走可燃物。

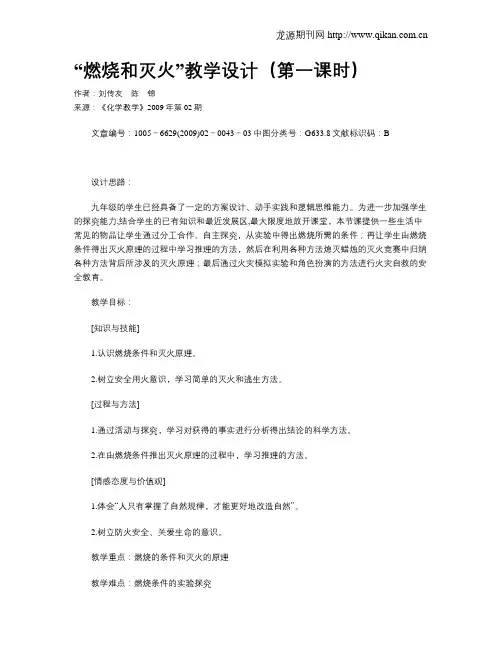

“燃烧和灭火”教学设计(第一课时)作者:刘传友陈锦来源:《化学教学》2009年第02期文章编号:1005-6629(2009)02-0043-03中图分类号:G633.8文献标识码:B设计思路:九年级的学生已经具备了一定的方案设计、动手实践和逻辑思维能力。

为进一步加强学生的探究能力,结合学生的已有知识和最近发展区,最大限度地放开课堂,本节课提供一些生活中常见的物品让学生通过分工合作、自主探究,从实验中得出燃烧所需的条件;再让学生由燃烧条件得出灭火原理的过程中学习推理的方法,然后在利用各种方法熄灭蜡烛的灭火竞赛中归纳各种方法背后所涉及的灭火原理;最后通过火灾模拟实验和角色扮演的方法进行火灾自救的安全教育。

教学目标:[知识与技能]1.认识燃烧条件和灭火原理。

2.树立安全用火意识,学习简单的灭火和逃生方法。

[过程与方法]1.通过活动与探究,学习对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。

2.在由燃烧条件推出灭火原理的过程中,学习推理的方法。

[情感态度与价值观]1.体会“人只有掌握了自然规律,才能更好地改造自然”。

2.树立防火安全、关爱生命的意识。

教学重点:燃烧的条件和灭火的原理教学难点:燃烧条件的实验探究实验准备:1.学生探究燃烧的材料:小石块、棉花、纸片、小木棒、木炭、火柴、蜡烛、烧杯、镊子;2.学生灭火竞赛内容:用剪刀、水、湿抹布、沙土、镊子等熄灭燃着的蜡烛;3.学生做火灾模拟实验:点燃高低不同的蜡烛后用烧杯罩住,看哪支先灭。

4.教师演示:向热水中的白磷通入氧气。

(习题教学时用)教学流程:教学过程:一、创设情境场景:(1)神舟七号载人火箭点火发射成功的视频;(2)生活中发生在身边的一些有益的燃烧,(3)山林火灾用飞机喷洒灭火剂的画面和听课学生所在地市近期发生火灾的画面。

师:燃烧是一把“双刃剑”,要想让它为人类造福而不引发灾难,就需要学习“燃烧和灭火”的有关知识。

请看学习目标(投影学习目标,学生看学习目标时教师板书课题)。

《燃烧和灭后》教学案例四川省成都市盐道街外语学校刘晓玲一、教学目标1.知识与技能(1)了解燃烧的条件和灭火的原理(2)能根据对生活中燃烧现象的观察,归纳燃烧的定义(3)辩证认识燃烧的利与弊,增强对火灾的防范意识(4)学会分清灭火器的使用场所,知道保管、使用方法等2.过程与方法(1)学习运用问答、实验的方法获取信息(2)学会评价已有的实验装置,并会设计实验3.情感、态度与价值观(1)培养善于观察生活现象,利用科学知识保护国家财产和人民的生命安全;(2)培养学生大胆、细致、实践的科学精神。

(3)让学生体验化学的两面性,从而热爱化学、钻研化学、合理利用化学。

二、教学重点难点1.教学重点:实验探究燃烧条件及灭火原理及方法2.教学难点:能针对火灾情况想出及时有效的办法三、教具、学具准备1.教具准备(1)多媒体教学系统及课件(2)仪器:烧杯、铜片、试管、培养皿、水盆、简易灭火器装置(3) 实物投影仪(4)药品:白磷、红磷、开水、冷水、稀盐酸、弄盐酸、碳酸钠粉末2.学具准备:(1)仪器:蜡烛、火柴、剪刀、烧杯、蒸发皿、家用灭火器(三个)、学校用灭火器(三个)(2)酒精、水四、教学过程但有部分学生指出弊端,试管塞使试管处于学生查阅教材中燃烧的定义开水白磷化学是一把双刃箭,燃烧为人类祛除寒冷,带来光谁想来试一试简易灭火器的威力教师:大家想不想使用一个家用灭火器呢?课后记:这是一堂科学普及课,知识简单易懂,生活中随处皆是素材而且涉及到学生最感兴趣的话题。

所以重点不应放在探究燃烧需要什么条件上,而是放在灭火的方法和原理上以及灭火器的使用方法上。

传统思路是:教会学生灭火的原理和方法,灭火器的具体使用、保管是消防普及的事。

虽然在消防安全普及课上学生了解了一些原理,但在没有系统科学知识的指导下,学生多少有些似懂非懂。

所以我带上家用和学校的灭火器,选择其中一个实施灭火,在完整学习燃烧条件与灭火原理、全面、多角度掌握灭火器原理的基础上,再来实践,学生会终生难忘、受用。

龙源期刊网

《燃烧和灭火》教学设计

作者:刘喜庆

来源:《读与写·教师版》2018年第06期

中图分类号:G633.8 文獻标识码:A 文章编号:1672-1578(2018)06-0250-01

【教材分析】

《燃烧与灭火》隶属课标中的第五部分《化学与社会发展》中的“化学与能源和资源的利用”。

是人教版九年级化学上册第七单元课题1的内容。

本课题共包含三大内容:燃烧的条件、灭火的原理和方法以及易燃物和易爆物安全知识简介。

本课为第一课时.是所学过的“物质燃烧”进行深入了解并且应用于实际之中,对将学习的“化学反应中能量的变化”可以起到铺垫的作用,可以进一步强化学生学习化学的科学方法。

【教学目标】

1.知识与技能

(1)认识燃烧的条件、灭火的原理和方法;(2)会运用相关的知识解释和解决日常生活中的相关问题。

2.过程与方法

(1)通过探究燃烧的条件和灭火的原理,学习科学探究的过程和方法。

(2)进一步培养学生的观察、动手、分析实验的基本技能。

3.情感态度与价值观

(1)通过学生实验探究,培养学生合作交流意识和探索精神。

(2)通过实验的改进,培养学生树立“绿色化学”的意识。

(3)通过学习,树立化学服务与生活的理念。

【教学重点、难点】

重点:燃烧的条件和灭火的原理;难点:燃烧条件的探究。

【学情分析】

(1)已有的知识:。

燃烧和灭火的教学设计作者:侯福莲时间:2012-09-10 07:46:31燃烧和灭火的条件的教学设计一.教材分析内容分析(一).课程标准的内容;认识燃烧.缓慢氧化和爆炸发生的条件,了解防火灭火.防范爆炸的措施,交流对日常生活中常见的燃烧.缓慢氧化和爆炸等现象的认识。

(二).教材内容教材并不是从定义出发,把燃烧的条件直接呈现出来的,而是通过实验,让学生认真思考。

教师设计了学生生活中熟悉的三个探究实验。

让学生自己提问.假设.设计实验方案.进行实验.分析现象,得出科学的结论。

学生在实验中仔细观察现象后得出燃烧的条件①物质具有可燃性②物质要与氧气接触③可燃物达到燃烧所需要的最低温度。

教师然后再演示书中的两个实验,让学生进一步理解燃烧的条件,看图分析实验现象,得出结论。

有助于通过学生分析问题和解决问题的能力。

二.教材对象的分析学生学习本课之前已经有了一定的化学知识积累,对燃烧的现象也有一定的了解,对学习特别是实验探究有较浓厚的兴趣。

本课的重点是燃烧的条件和灭火的原理,学生可以通过探究.分析总结得出。

三.教学设计思想(一).注意从学生已有的经验出发,让学生从生产.生活实际中发现和提出问题,通过实验探究得到结论。

(二).创造条件让学生亲自完成燃烧条件的探究.灭火的方法等实验。

以培养学生的实验操作技能,使学生在实验中发展学习的兴趣,体验科学探究的过程。

在“做科学”的探究实践中逐步形成终身学习的意识和能力。

四.教学目标(一).知识与技能①认识燃烧条件和灭火原理;②初步学会灭火器的选择和使用;③了解易燃物和易爆物的安全知识;(二).过程与方法①通过实验认识探究问题方法;②利用实验学习对比在化学学习中作用;③通过活动和探究,体会对获得的事实进行分析得出结论的科学方法,提高学生分析问题及解决问题的能力。

(三).情感态度价值观①认识燃烧实质及其对生活产生重大影响;②了解火灾危害与防护方法,了解逃生一般方法。

五.教学重点燃烧条件灭火原理【教学重点】围绕课题让学生通过实验探究.讨论交流得出燃烧的条件和灭火的原理。

单元2 燃烧与灭火〔1〕【教学目标】1.知识与技能(1)认识燃烧的条件和灭火的原理.(2)了解易燃物和易爆物的平安知识.(3)学会通过实验来探究燃烧的条件, 学会解释日常生活中的燃烧、爆炸等现象.2.过程与方法(1)学习运用比拟、观察、实验等方法获取信息.(2)学习运用主动探究的方法, 设计实验.3.情感态度与科学观(1)利用化学知识解释生活问题, 使学生对化学保持强烈的好奇心和探究欲.(2)增强日常生活中的防范灾害的意识, 并注意采取平安措施.〔3〕培养内因是变化的动力, 外因是变化的条件, 外因只有通过内因才起作用的科学辩证观点.【教学重点】1.认识燃烧的条件.2.认识灭火的原理.3.了解易燃物和易爆物的平安知识.【教学难点】1.培养学生提出问题, 分析问题和解决问题的能力.2.培养学生进行知识迁移的能力.【教学手段】实验探究【教学课时】2课时【教学用具】烧杯、蜡烛、火柴等【教学流程】出示尝试题, 创设情境→自学课本→实验探究→交流讨论→教师讲教学过程教师活动学生活动设计意图一、准备导入, 激发兴趣[引入]从人类发现了火、使用火以来, 火为我们做出了哪些奉献?[提问]同学们用过火吗?参加过野炊吗?大家思考几个问题:1.枯柴为什么会燃烧, 而下面的泥土为什么不会燃烧?2.为什么直接用火柴不容易点燃枯柴?3.你是怎么使火堆燃烧的更旺?答复:加工食物、冶炼金属、取暖、照明等回忆、思考讨论并答复以下问题1.因为枯柴可以燃烧, 泥土不能燃烧.2.火柴放出的热量太小不容易点燃枯柴.3.把木柴架空、将木柴变成小块等.开门见山, 利用准备提问直接引入新课.使学生明确本堂课学习的是什么. 用学生的常识引入新课, 诱发学生的学习动机, 激发求知欲.教学过程教师活动学生活动设计意图[复习]碳、硫、磷、铁、蜡烛等在氧气中燃烧有些什么共同点?[板书]单元2燃烧与灭火燃烧:可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反响, 叫做燃烧. 思考答复:物质能燃烧、很剧烈、发光、放热、需要氧气等整理笔记, 理解燃烧的概念利用根底知识以旧引新, 有利于燃烧定义的得出对燃烧建立一个初步认识二、自主学习、探究试验[指导阅读]提纲:1.燃烧需要什么条件?2.可以用什么试验来证明燃烧需要的条件?[分组探究]两人一组作实验探究1:用镊子夹取分别蘸有酒精、水的棉花球, 放到酒精灯火焰片刻, 观察现象.探究2:用镊子分别夹取一块形状、大小相近的木块和煤球, 将他们分别放到酒精灯火焰上加热, 观察木块和煤球燃烧的先后.探究3:分别点燃两支蜡烛, 其中一只用烧杯罩住, 观察蜡烛的燃烧情况. [板书]一、燃烧的条件(1)可燃物1.条件 (2)氧气(或空气)(3)到达着火点三个条件缺一不可自学课本124-125页,带着问题边思考边看书.操作探究实验1、2、3,观察实验现象, 分组讨论、得出结论:探究1:蘸酒精的棉球燃烧, 蘸水的棉球不能燃烧. 结论是燃烧的物质必须是可燃物.探究2:木块先燃烧,煤球后燃烧. 结论是燃烧需要到达着火点〔燃烧的最低温度〕.探究3:空气中的蜡烛继续燃烧, 烧杯中的蜡烛逐渐熄灭. 结论是燃烧需要有氧气〔或通过学生自学课本, 使学生初步了解燃烧的条件,从自学中掌握探究燃烧的条件的一些方法, 使80%的学生掌握燃烧的三个条件通过探究实验,培养学生的探究能力、观察能力、积极思考问题的能力以板书形式归纳重点知识稳固知识点, 正确理解燃烧的条件[讨论]课本125页交流讨论局部空气〕.整理笔记、理解记忆分组讨论、得出结论三、教师讲解实际问题[引入]“欧罗马〞事件1854年5月30日, 英国战舰“欧罗巴〞号按照作战命令开始了远涉重洋的航行, 它的船舱里结结实实地装满了供战马吃的草料. 两个多月后, 船舱突然冒出熊熊大火, 大火迅速吞没了整艘战舰, 片刻之间战舰便葬身海底, 全舰官兵、战马无一生还……[设问]通过对燃烧条件的学习, 哪位同学给大家解释一下, 在“欧罗巴〞号上, 草料为什么成了“纵火犯〞呢?[讲解]草料会和空气中的氧发生氧化反响, 这种氧化反响进行得很缓慢, 不像燃烧那样剧烈地发光发热, 叫缓慢氧化. 物质在缓慢氧化的过程里也产生热, 不过放热速度很慢, 平时觉察不出来. 由于“欧巴罗〞号船舱里堆放的草料太多太实, 空气不流通, 缓慢氧化产生的热量不易散发, 越积越多, 温度逐渐升高, 到达了草料的着火点. 而可燃物燃烧, 需要具备两个条件, 一是跟氧气接触, 二是温度到达着火点, 因为这两个条件都具备, 所以草料不经点燃, 便自行燃烧起来(这种由于缓慢氧化而引起的燃烧, 叫自燃), 成了“欧巴罗〞号的“纵火犯〞. 学生疑问:战舰上为什么失火了呢?思考、答复由于“欧罗巴〞号船舱里堆放的是草料, 第一个条件就具备了.草料太多太实, 空气不能流通, 使得温度逐渐升高, 到达了草料的着火点, 所以草料不经点燃, 便自行燃烧起来.知道缓慢氧化时产生的热量如得不到及时散发就会引起某些物质的自发燃烧. 联想到平时生活中的一些H自燃的现象. 如:火葬场周围的“鬼火〞、田里堆放的草垛中会发热, 甚至失火.激发学生的学习兴趣, 激发学习的动机联系实际,培养学生思考问题、解决问题的能力教学过程教师活动学生活动设计意图[讲解]物质燃烧需要氧气, 但氧气缺乏时会如何燃烧?[演示实验]点燃一支蜡烛, 用一块白瓷板放在火焰上方, 观察白瓷板上有什么现象?为什么?[板书]2.燃烧的方式点燃〔1〕完全燃烧〔氧气充足〕如:C+O2 CO2课本中找到并答复:氧气充足时完全燃烧,氧气缺乏时不完全燃烧观察并答复白瓷板上有黑色物质产生, 因为蜡烛发生了不完全燃烧整理笔记、形成知识点加深对燃烧的理解根据学生的情况, 有针对性地讲解,让学生不仅学还要学会、学懂结合实际,〔2〕不完全燃烧〔氧气缺乏〕点燃如:2C+O22CO[问]冬天用煤炉烤火时要开窗通风, 为什么?[总结]含碳元素的可燃物在发生不完全燃烧时除生成二氧化碳, 还会有一氧化碳和炭黑生成.[讨论]一氧化碳有利的一面和有害的一面思考答复防止煤不完全燃烧,产生一氧化碳使人中毒通过阅读课本125页,分组讨论答复让燃烧和生活联系, 利用燃烧的知识解决生活实际通过讨论,拓宽学生的视野检测学生的完成情况, 及时讲解. 小结做题稳固知识. 提高学习的效率, 让学生学以致用, 提升学生的成就感作业:预习灭火的方法及易燃、易爆物知识.【板书设计】单元2 燃烧与灭火燃烧:可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反响, 叫做燃烧.一、燃烧的条件(1)可燃物1.条件 (2)氧气(或空气)(3)到达着火点2.燃烧的方式点燃〔1〕完全燃烧〔氧气充足〕如:C+O2 CO2点燃〔2〕不完全燃烧〔氧气缺乏〕如:2C+O22CO注:一氧化碳有剧毒, 能与人体血红蛋白结合. 课题1 原子的构成教学目标:1、知识与技能:1)了解原子是由质子、中子和电子构成的;2)初步了解相对原子质量的概念,并会查相对原子质量表。