护理干预在门急诊输液患者中的应用效果

- 格式:pdf

- 大小:244.97 KB

- 文档页数:1

舒适护理对急诊输液患者心理状态和自护能力改善的影响江苏省无锡市 21400摘要:目的研究分析舒适护理对急诊输液患者心理状态和自护能力改善的影响。

方法选择医院中2022年10月至2022年12月期间的急诊输液患者90例,按照随机数字法分组为观察组以及对照组每组45例。

对比组间患者的SAS、SDS分数、自我护理能力分数差异。

结果干预后两组患者的SAS、SDS分数显著低于干预前(P<0.05),干预后观察组患者的SAS、SDS分数显著低于对照组(P<0.05)。

干预后两组患者的自我护理能力分数显著高于干预前(P<0.05),干预后观察组患者的自我护理能力分数显著高于对照组(P<0.05)。

结论舒适护理在急诊输液环境中患者有利于改善其心理状态,提升自护能力。

关键词:舒适护理;急诊输液;心理状态;自护能力改善急诊输液是医疗过程中常见的治疗手段之一,对患者而言可能是一种紧急、未知的医疗过程。

患者可能因为治疗的突发性和不可预测性而感到焦虑和紧张。

这种焦虑不仅影响了患者对治疗的接受程度,还可能导致身体紧张,进一步加重不适感。

因此,急诊输液过程中,关注患者的心理状态显得尤为重要[1]。

舒适护理强调在医疗过程中关注患者的生理、心理和社会需求,通过提供个性化、温暖、关怀的护理来改善患者的整体体验。

在急诊输液环境中,舒适护理不仅包括对生理症状的有效控制,更注重通过情感支持、信息传递和沟通技巧,减轻患者的紧张情绪,提高患者对治疗的配合度。

本文探讨舒适护理对急诊输液患者心理状态和自护能力的影响。

1资料和方法1.1一般资料选择医院中2022年10月至2022年12月期间的急诊输液患者90例,按照随机数字法分组为观察组以及对照组每组45例。

观察组患者男性29例,女性16例,年龄24岁至50岁,平均年龄(36.73±2.47)岁。

对照组患者男性30例,女性15例,年龄25岁至50岁,平均年龄(37.51±2.22)岁。

舒适护理在门急诊静脉输液患者中的效果评价摘要目的探讨舒适护理模式在门急诊静脉输液患者中的应用效果。

方法300例门急诊静脉输液患者按输液时间先后顺序随机分为干预组和对照组,各150例,对照组运用常规护理,干预组在对照组的基础上实施舒适护理模式,输液后比较两组患者对护理服务的满意度。

结果干预组患者的满意度明显高于对照组,差异具有统计学意义(χ2=25.933,P<0.01)。

结论舒适护理模式在门急诊静脉输液患者中体现了“以人为本”的全新护理理念,提高了护理服务质量和患者的满意度,降低医疗纠纷。

关键词门急诊患者;静脉输液;舒适护理;效果评价静脉输液是临床工作中最常用、最直接有效的方法之一,是通过静脉输入药物达到治疗疾病的效果。

传统门急诊患者治疗过程中,因输液患者多,流动性大,病种复杂多样化,医护人员不足,对患者护理措施较少,造成患者输液治疗效果较差,输液过程患者易烦躁、焦虑,给患者带来一定的心理压力和不适,因此护理满意度较低。

随着社会的发展和医学科学的进步,护理模式和内容也发生了很大的转变,舒适护理模式被应用于临床。

舒适护理是护理学科的一种新理念和新模式,是一种整体的、个体化的、创造性、有效性的护理模式,使人在生理、心理、社会达到最愉快的状态或缩短、降低其不愉快的程度[1]。

本院对2013年3~9月在门急诊输液150例患者给予舒适护理措施,取得较好效果,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取2013年3~9月本院门急诊静脉输液患者300例,男136例,女164例,年龄最小5岁,最大82岁,平均年龄(43.0±10.5)岁。

全部患者均经执业医师确诊后需进行静脉输液治疗,所有患者意识清醒,均能正确描述心理及生理感受。

将300例患者按输液先后随机分为对照组和干预组,各150例,两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1. 2 护理方法对照组采用常规输液护理,如对患者完成输液、及时更换药液、拔针,观察有无不良反应,与患者进行一定的交流,了解患者身体状况等。

开展人性化护理对急诊输液患者的干预效果摘要:目的:概述了人性化护理在紧急医疗输液病人照顾上的实施成效。

研究方式:对2022年12月至2023年10月期间我院急诊科中心注射室输液的150名病人进行回顾性研究,根据所使用的急诊护理手段,将他们划分为对照组和观察组,每组75名。

两组均实施了标准的急诊护理以及人性化的护理。

对两组的焦虑指数、抑郁指数、平均血压、心跳速度、舒适感指数以及护理服务的总体满意度进行比较。

研究结果:在护理后,观察组的焦虑、抑郁、平均动脉压和心率都有了显著的下降,而护理服务的总体满意度也有了显著的提升,P值都小于<0.05。

总结:对于急诊输液病人,实施人性化的护理可以改善他们的身心健康,提升他们的舒适度,有助于建立和谐的医患关系。

1资料与方法1.1一般资料标准包括:(1)急诊科的输液疗法。

(2)18岁或更高年龄的人士,可以参与急诊护理和量表评估。

(3)病情稳定,无需进行重症监护。

剔除条件:(1)患者同时存在严重的传染病,必须进行专门的隔离和治疗。

(2)在紧急照顾过程中被转移到其它医院或返回家中,但无法收集到实际的信息的患者。

(3)曾经被诊断出患有焦虑症或抑郁症的人。

(4)最近经历了严重的生活事故(如亲人去世、婚姻破裂、残疾等)的人。

在2022年12月到2023年10月期间,在医院的急诊科中心进行了150例病人的输液治疗,并根据使用的急救护理手段将他们划分成了两个实验组,每个实验组都有75例病人。

在对比组里,有40名男性和35名女性。

在19至62岁之间,其平均年纪为37.4±5.9岁,误差在37.4±5.9岁之间。

输液周期为3.3-5.2d至3.3-5.2d天,其中的平均耗时为4.56±0.34天,误差为4.56±0.34天。

在观察组中,男性有41人,女性有34人。

年龄范围:21至65岁,平均年龄为37.5±5.9岁,误差在37.5±5.9岁之间。

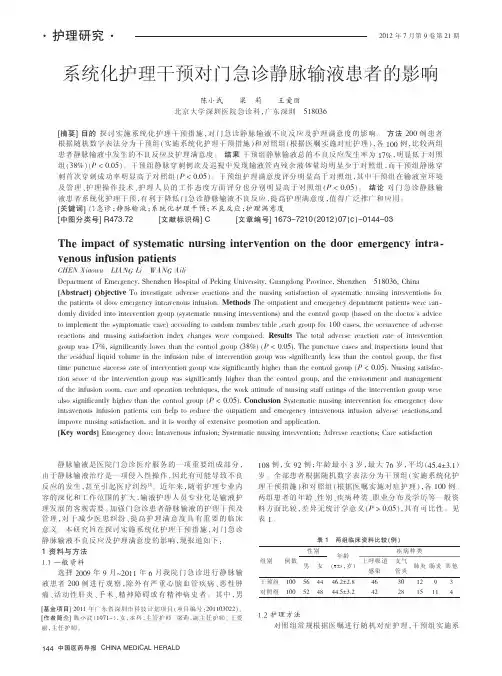

·护理研究·2012年7月第9卷第21期静脉输液是医院门急诊医疗服务的一项重要组成部分,由于静脉输液治疗是一项侵入性操作,因此有可能导致不良反应的发生,甚至引起医疗纠纷[1]。

近年来,随着护理专业内容的深化和工作范围的扩大,输液护理人员专业化是输液护理发展的客观需要。

加强门急诊患者静脉输液的护理干预及管理,对于减少医患纠纷、提高护理满意度具有重要的临床意义。

本研究旨在探讨实施系统化护理干预措施,对门急诊静脉输液不良反应及护理满意度的影响,现报道如下:1资料与方法1.1一般资料选择2009年9月~2011年6月我院门急诊进行静脉输液患者200例进行观察,除外有严重心脑血管疾病、恶性肿瘤、活动性肝炎、手术、精神障碍或有精神病史者。

其中,男108例,女92例;年龄最小3岁,最大76岁,平均(45.4±3.1)岁。

全部患者根据随机数字表法分为干预组(实施系统化护理干预措施)和对照组(根据医嘱实施对症护理),各100例。

两组患者的年龄、性别、疾病种类、职业分布及学历等一般资料方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

见表1。

表1两组临床资料比较(例)1.2护理方法对照组常规根据医嘱进行随机对症护理,干预组实施系系统化护理干预对门急诊静脉输液患者的影响陈小武梁莉王爱丽北京大学深圳医院急诊科,广东深圳518036[摘要]目的探讨实施系统化护理干预措施,对门急诊静脉输液不良反应及护理满意度的影响。

方法200例患者根据随机数字表法分为干预组(实施系统化护理干预措施)和对照组(根据医嘱实施对症护理),各100例,比较两组患者静脉输液中发生的不良反应及护理满意度。

结果干预组静脉输液总的不良反应发生率为17%,明显低于对照组(38%)(P<0.05)。

干预组静脉穿刺例次及巡视中发现输液管内残余液体量均明显少于对照组,而干预组静脉穿刺首次穿刺成功率明显高于对照组(P<0.05)。

门急诊婴幼儿静脉输液的心理特点及护理干预【中图分类号】r47【文献标识码】a【文章编号】1672-3783(2011)08-0148-01【摘要】目的探讨门急诊婴幼儿静脉输液的心理特点及护理干预。

方法对2010年4月1日至2010年9月30日,接受门急诊静脉输液的600例婴幼儿,分成观察组300例和对照组300例,观察组运用沟通技巧实施护理干预,对照组则予以常规护理。

观察两组患儿静脉穿利时的行为状况和静脉穿刺的成功率。

结果观察组经过护理干预,患儿恐惧心理逐渐缓解,抗拒心理明显降低,配合治疗的主动性和静脉穿刺的成功率均明显高于对照组,差异有显著性(p0.05),具有可比性。

1.2 方法:两组均由两位工作经验丰富、静脉穿刺技术熟练且善于与患儿进行沟通的护理人员完成。

对照组采用常规的护理模式;观察组采取语言、非语言交流方式对儿童在静脉输液过程中进行心理疏导。

包括:①塑造护士美丽形象。

护士的形象是护患关系间无言的、潜移默化的沟通手段。

美丽形象包括仪表美、语言美、行为美,对职业操守的执着、对患儿的尊重和关爱、服务态度好、技术精湛等。

静脉穿刺时针对患儿的不同特点与其沟通,建立友善、相互信任的感情基础,取得患儿的主动配合。

②输液前护士热情接待患儿和家长,亲切地称呼患儿的名字,轻轻地抚摸患儿的头或手。

对于因害怕“打针”疼痛而哭闹的患儿,护士则和蔼、耐心地做他们的思想工作,与其讨论动画片中他们崇拜的英雄,同时鼓励患儿向他们学习,告诉患儿“打针”并不是他们想象的可怕,就象被蚊子咬了一口那么疼,如果乖的话只要轻轻扎一下就好了。

以此淡化患儿的恐惧、怕疼心理。

③穿刺完成后对患儿的良好表现给予鼓励、表扬。

2 婴幼儿静脉输液的心理特点与对策2.1 心理特点2.1.1 抗拒心理由于大部分患儿均有过“打针”时的疼痛经历,往往一跨进医院注射室的大门,或看见医生护士,潜意识就感到害怕,表现为哭闹、挣扎、逃离、拒绝输液治疗等[1]。

2.1.2 紧张害怕心理患儿多因不了解注射的方法、经过,或者害怕注射产生疼痛,给其心理带来巨大压力,以至于引起不良的心理反应,甚至出现全身冒冷汗、四肢冰冷、恶心、呕吐、虚脱等现象。

急诊护理路径在急诊留观患者中的应用效果分析急诊护理是医院急救医疗服务中的一个重要部分,而急诊留观患者是急诊科的重要患者群体之一。

急诊留观患者不同于其他患者,他们需要在急诊留观室接受进一步观察和治疗,因此需要专门的护理路径来进行管理。

本文将分析急诊护理路径在急诊留观患者中的应用效果,并深入探讨其在临床实践中的意义。

急诊留观患者是指由于病情不明确或需要进一步观察而无法立即出院的患者,在急诊科接受治疗后需要继续留在留观室接受进一步观察和治疗。

这些患者的病情可能较为复杂,需要综合性的护理干预,因此急诊留观护理路径的制定与实施对于提高患者的护理质量和医疗效果具有重要意义。

急诊护理路径可以优化患者的护理流程,提高医疗效率。

急诊留观患者的病情需要继续观察,对于护理人员而言,需要根据患者的病情特点和需求制定相应的护理计划和干预措施。

而护理路径的制定可以使护理人员在实际操作中更加标准化、规范化,从而提高护理工作的效率和质量。

护理路径还可以明确护理人员的工作职责和操作流程,减少工作中出现的混乱和矛盾,有助于提高工作效率和减少医疗事故的发生。

急诊护理路径可以提高医疗资源的利用效率,减少医疗成本的浪费。

急诊留观患者的病情不明确或需要进一步观察治疗,需要消耗大量的医疗资源,因此如何合理利用医疗资源,提高医疗资源的利用效率成为护理工作的重要任务之一。

护理路径的制定可以使医疗资源更加有针对性地配置和利用,减少不必要的医疗操作和检查,降低医疗成本的浪费。

护理路径还可以明确医疗资源的使用标准和流程,有助于医护人员对医疗资源的使用进行规范和监控,提高医疗资源的利用效率和经济效益。

急诊护理路径在急诊留观患者中的应用效果是显著的。

通过护理路径的制定和实施,可以优化患者的护理流程,提高医疗效率;促进护理质量的提升,改善患者的护理体验;提高医疗资源的利用效率,减少医疗成本的浪费。

但同时也需要注意护理路径的制定和应用是一个动态过程,需要不断地进行优化和改进,才能更好地适应急诊留观患者的特点和需求。

学龄前患儿静脉输液时护理干预的效果观察【摘要】目的:学龄前探讨患儿静脉输液时的护理干预方法。

方法:以我院护理过的1-5岁住院患儿为研究对象,观察患儿的心理特征,对不合作的患儿针对不同年龄层次进行护理干预。

结果:护理干预后患儿合作程度明显提高,这样可提高患儿配合输液治疗的成功率和护理人员的工作效率。

【关键词】护理干预;学龄前儿童;静脉输液【中图分类号】r47 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)11-0250-011 前言静脉输液是临床治疗中最基本的给药方法,也是护理工作重要的内容之一[1],特别是针对学龄前儿童,静脉输液更是最常见的给药方法,静脉输液是一种强烈的应激原,常导致患儿产生恐惧、紧张、焦虑等心理应激反应[2]。

它不仅对患儿的生理、心理产生影响,而且直接影响治疗工作的顺利进行。

能否顺利地给患儿完成静脉输液,关系到医护质量,直接影响到护士与患儿及其家长的关系。

如果患儿与医护人员配合不佳更可降低医护工作者的工作效率,增加护患矛盾[3]。

因此,针对学龄前儿童静脉输液时的心理影响进行护理干预就显得尤为重要。

2 护理干预措施2.1 针对不同类型儿童进行不同护理干预长期工作实践中,笔者发现学龄前儿童在输液时的表现可分为下面几种:勇敢型:此类患儿往往表现得自信和满不在乎,喜欢护士人员表扬他勇敢,我们在打针时可以挑选这样的孩子先打,可以采取边操作边宣教的方式,告诉患儿怎样配合及输液常识,打完后及时给予表扬鼓励,给内向或胆小型的孩子做榜样。

内向或胆小型。

此类患儿表现是少言寡语,依赖性强,喜欢依偎在父母或陪同人员身边。

另一种表现是性情温顺,不会产生明显的干扰和破坏行为,容易被护士忽视。

此类孩子神经脆弱,对疼痛尤其敏感,是护士最需要关心、体贴的对象。

输液时不能急于操作,先与其交谈,表情要亲切,动作轻柔,对患儿多鼓励,勿训斥,保护他的自尊心。

在穿刺过程与患儿亲切交谈,以分散其注意力,取得合作[4]。

护理干预在门急诊输液患者中的应用效果

发表时间:2013-05-22T16:51:12.733Z 来源:《中外健康文摘》2013年第13期供稿作者:郭华许黎婉[导读] 静脉输液是将大量无菌药物直接注入静脉内的方法;是临床工作中最常用的给药途径。

郭华1 许黎婉2

(1河南省郑州市中心医院门诊手术室 450007;2河南省郑州市中心医院急诊科 450007) 【中图分类号】R473 【文献标识码】B【文章编号】1672-5085(2013)13-0317-02 【摘要】目的探讨护理干预在门急诊输液患者中的应用效果。

方法将在我院门急诊输液的90例患者随机分为两组,对照组45例患者给予常规静脉穿刺后输液护理,观察组55例患者在基础护理的同时采用护理干预手段,将两组患者护理效果进行对比分析。

结果观察组患者焦虑程度较对照组低,其患者满意度调查也较对照组高(P<0.05)。

结论对门急诊静脉输液患者进行护理干预可提高静脉输液质量,有效改善护患关系,并增强患者对护士工作的满意度。

【关键词】护理干预门诊急诊静脉输液

静脉输液是将大量无菌药物直接注入静脉内的方法;是临床工作中最常用的给药途径,通过静脉输入药物以达到治疗的效果。

门急诊护理站是医院的前沿,是人群相对集中、流动性的的场所;因护士每天要接待大量的患者及其家属,患者多、病情急、流动快、护士工作繁重,护士与患者之间缺乏沟通,操作中任何环节的疏忽都可能造成严重的后果,而引发护患纠纷[1]。

因此,为减少护患纠纷,提高患者对护士的满意度,我们将2010年9月~11月在我院门急诊输液的45例患者,加强对患者的心理护理和针对性的健康教育等护理干预,取得满意的效果,现报告如下:

1.资料与方法

1.1 临床资料:本组90例患者将其随机分为两组。

对照组45例,男31例、女14例;年龄最小2岁,最大67岁,平均年龄34.5岁;静脉输液时间最短3d,最长15d;其中上呼吸道感染21例、肺炎12例、肠炎9例、外伤3例。

观察组45例患者,男29例、女16例;年龄最小1岁,最大70岁,平均年龄35.5岁;静脉输液时间最短3d,最长17d;其中上呼吸道感染23例、肺炎11例、肠炎9例、外伤2例。

两组患者年龄、输液时间、疾病等情况比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法:对照组患者给予常规静脉穿刺后输液护理,观察组在基础护理的同时采用护理干预手段进行护理,将两组患者护理效果进行对比分析。

1.3 评价标准[2]:采用焦虑自评量表评价患者输液前后的焦虑情况;对患者满意度的调查采用调查问卷的形式,以百分制评分,包括十分满意、满意、基本满意、不满意、十分不满意五类;患者填表过程中详细讲解表格中的内容,使其能够认真评价。

满意度=(十分满意例数+满意例数)/当组总例数×100%。

1.4 统计学方法:采用SPSS13.0统计软件进行数据分析。

2. 结果

2.1 两组患者护理前后焦虑情况比较,见表1.

表1 两组患者护理前后焦虑情况比较(x-±s)

注:两组比较差异有统计学意义,P<0.05。

2.2 两组患者满意度调查结果比较,见表2.

表2 两组患者满意度调查结果比较(n,%)

注:两组比较差异有统计学意义,P<0.05。

3.护理干预措施

3.1 环境:输液室内保持干净,空气新鲜,温度适宜。

严格执行消毒管理制度,每天空气消毒1次,2h/次。

3.2 输液护理:因门急诊病种复杂,用药种类多,护士应按医嘱严格执行三查七对;核对无误后,方可配药。

在为患者输液前,检查所配置液体是否已经完全溶解;严格无菌技术操作;向其讲述输液过程中常见的问题及注意事项,并交待患者不能随意调整输液速度,输液过程中若有不适,应及时通知护士。

3.3 心理护理干预:护士将心理护理贯穿于整个输液过程中。

输液前积极接待患者,为其准备药品;根据患者在不同阶段的心理状态,给予口头健康教育,交流时语言温和、态度和蔼,以改善患者焦虑、抑郁、恐惧等消极心理,可提高其对护理工作的信任。

输液时应动作熟练,反应敏捷,并用各种方法分散其注意力,以减少穿刺带来的痛苦。

输液过程中加强巡视,并询问其有无药物不良反应的发生,以保证输液顺利完成。

3.4 健康教育:输液结束后护士拔针动作要轻柔,并教会其正确的按压方法和按压时间;告知患者此次输液结束后是否需要再次输液,回家后的注意事项以及是否需要定期复查。

总之,对门急诊静脉输液患者,根据其不同的心理反应进行全程护理干预,可有效改善护患关系,增强患者对护士工作的满意度。

参考文献

[1] 韩立存. 孟进霞等. 急诊输液室投诉和纠纷原因分析与管理对策[J].护理实践与研究,2009.6(23):77~78.

[2] 黄雪兰. 护理干预在门急诊输液患者中的应用.齐鲁护理杂志,2011.17(34):44~45.。