秒表测量误差测量不确定度的评估

- 格式:doc

- 大小:145.50 KB

- 文档页数:4

1 概述1.1 测量依据: J JG237-2010《秒表检定规程》 1.2 环境条件:温度20.1℃,相对湿度53%。

1.3 计量标准: 主要计量标准设备为时间检定仪表1实验室的计量标准器和配套设备1.4 被测对象:电子秒表1.5 测量方法:将被校表放入夹具固定好,启动时间检定仪,触发被校秒表走时,侍时间检定仪再次触发被校表停此走时后,读取被校表示值误差。

2、数学模型0T T T i -=∆式中:T ∆:被检表示值误差 i T :测量值;0T : 标准时间间隔发生器的给定值;3、不确定度传播率:202212)]([)]([)(T u c T u c T u i c +=∆式中,灵敏系数: 11=∂∆∂=iT Tc 102-=∂∆∂=T Tc4 输入量标准不确定度分析:4.1 被校秒表测量时间间隔重复性引入的标准不确定度)(i T u ,用A 类不确定度评定以校准一跳动量为0.01s 的电子秒表的3600s 为例,将被校秒表与时间检定仪连接好后,重复性测量10次,得到系列测量值3600.01、3600.01、3600.01、3600.01、3600.01、3600.01、3600.01、3600.01、3600.01、3600.02。

i T =3600.011 s ,单次实验标准差)(i T s =0.0032s 。

在实际检定中,只取一次测量值(其中误差最大的)作为测量结果,故标准不确定度:)(i T u =)(i T s =0.0032 s4.2 时间检定仪引入的标准不确定度分量)(0T u ,用B 类标准不确定度评定。

时间检定仪送一级计量检定合格,按使用说明书得知时间检定仪检定秒表准确度为±(2×10-7×T+0.003) s ,在输出时段为3600s 时,走时误差为均匀分布, 3=k ,)(0T u =0.00215 合成标准不确定度 5.1 标准不确定度汇总表5.2合成标准不确定度计算以上各项标准不确定度分量彼此独立不相关,所以合成不确定度为。

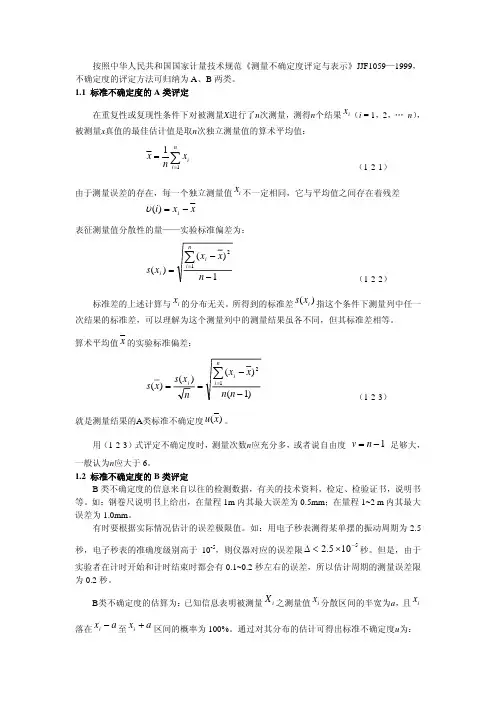

按照中华人民共和国国家计量技术规范《测量不确定度评定与表示》JJF1059—1999,不确定度的评定方法可归纳为A 、B 两类。

1.1 标准不确定度的A 类评定在重复性或复现性条件下对被测量X 进行了n 次测量,测得n 个结果(i = 1,2,… n ),被测量x 真值的最佳估计值是取n 次独立测量值的算术平均值:i x ∑==ni ix n x 11(1-2-1)由于测量误差的存在,每一个独立测量值不一定相同,它与平均值之间存在着残差i x x x i i −=)(υ表征测量值分散性的量——实验标准偏差为:1)()(21−−=∑=n x xx s ni ii(1-2-2)标准差的上述计算与的分布无关。

所得到的标准差指这个条件下测量列中任一次结果的标准差,可以理解为这个测量列中的测量结果虽各不同,但其标准差相等。

i x )(i x s 算术平均值x 的实验标准偏差:)1()()()(21−−==∑=n n x x nx s x s ni i i (1-2-3)就是测量结果的A 类标准不确定度)(x u 。

用(1-2-3)式评定不确定度时,测量次数n 应充分多,或者说自由度 足够大,一般认为n 应大于6。

1−=n v 1.2 标准不确定度的B 类评定B 类不确定度的信息来自以往的检测数据,有关的技术资料,检定、检验证书,说明书等。

如:钢卷尺说明书上给出,在量程1m 内其最大误差为0.5mm ;在量程1~2 m 内其最大误差为1.0mm 。

有时要根据实际情况估计的误差极限值。

如:用电子秒表测得某单摆的振动周期为2.5秒,电子秒表的准确度级别高于10-5,则仪器对应的误差限秒。

但是,由于实验者在计时开始和计时结束时都会有0.1~0.2秒左右的误差,所以估计周期的测量误差限为0.2秒。

5105.2−×<ΔB 类不确定度的估算为:已知信息表明被测量之测量值分散区间的半宽为a ,且i X i x ix 落在a x i −至a x i +区间的概率为100%。

秒表示值误差测量不确定度的评定1 概述1.1 测量方法:参照JJG237-95《指针式时间间隔测量仪(试行)检定规程》1.2 环境条件:温度(20±5)℃相对湿度≤80%1.3 测量标准:SJY-5型时间检定仪测量秒表时最大允许误差为±(1×10-7×输出时段+2ms)1.4被测对象:各型号的秒表,最大走时差60s,最大允许误差为±0.4s1.5 测量方法:采用标准装置输出标准时间,启动秒表计时,结束时秒表停计,读出秒表记录时间,计算出误差。

2 数学模型δ=A-As式中:A——秒表指示值As——标准装置的标准时间δ——被测秒表的示值误差3 输入量的标准不确定度评定3.1输入量A的标准不确定度u(A)的评定输入量A的不确定度主要来源于被测秒表的测量不重复性,可通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。

对一只504型的秒表,选择30秒时间连续测量10次,得到测量列:30.2、30.1、30.1、30.0、29.9、30.2、30.1、30.2、30.1、29.9s,计算的:平均值:单次测量标准差:故,u(A)=s=0.11s3.2输入量As的标准不确定度u(As) 的评定输入量As的不确定度主要来源于秒表检定仪的偏差,可根据出厂说明书的允许误差来评定,采用B类方法进行评定。

出厂说明书给出测量秒表时的最大允许误差为±(1×10-7×输出时段+2ms),当输出时段为30s时,最大允许误差为±2.003×10-3s,半宽为a=2.003×10-3s,可认为在区间内是均匀分布的,取包含因子k=2,则标准不确定度为:u(As)= 1.2×10-3s4 合成标准不确定度的评定4.1 灵敏系数数学模型:δ=A-As灵敏系数:4.2合成标准不确定度的计算输入量As与A彼此独立互不相关,所以合成标准不确定度可按下式计算得:5 扩展不确定度的评定取包含因子k=2,扩展不确定度为U= k×uc(δ)=2×0.11=0.22s6 测量不确定度的报告与表示秒表在测量30s时的扩展不确定度为:U=0.22s k=2。

1.5 测量结果的不确定度估算1.5.1 不确定度的概念一般来说,真值是无法测得的,因此误差也就无法得到。

我们只能通过一定的方法对测量误差进行估计,这就需要引入不确定度的概念。

不确定度是指由于测量误差的存在而对被测量值不能肯定的程度,是对被测量的真值所处的量值范围的评定。

我们在表示完整的测量结果时,除给出被测量x 0的量值(一般用被测量的算术平均值来表示),还要同时标出测量的总不确定度∆,写成 0x x ±∆= (P ρ=)(1-11) 式中P 为置信概率,式(1-11)的含义是:区间(0x -∆,0x +∆)内包含被测量x 的真值的可能性是P 。

为了直观地评定测量结果,也常采用相对不确定度的概念。

用U r 表示相对不确定度,则有r 0100%U x ∆=⨯(1-12) 根据估计方法的不同,总不确定度可分为两类分量,一类是可以通过多次重复测量用统计学方法估算出的A 类分量∆A ,另一类是用非统计方法估算出的B 类分量∆B 。

将两类分量按方和根的方法合成,就得到测量结果的总不确定度:Δ(1-13)1.5.2 A 类不确定度分量的估算A 类不确定度分量是指可以用统计学方法估算的分量,一般指随机误差。

具体估算的方法如下:根据误差理论,当重复测量次数足够多时,可求得置信概率为0.95的A 类不确定度分量A 1.96x s ∆= (1-14)式中x s 是算术平均值的标准偏差。

但当重复测量次数较少时,随机误差不再符合正态分布。

这样,需对式(1-14)做一个修正。

即A x tS ∆=(1-15)式中t 是由测量次数决定的修正系数,它的取值与测量次数和置信概率有关。

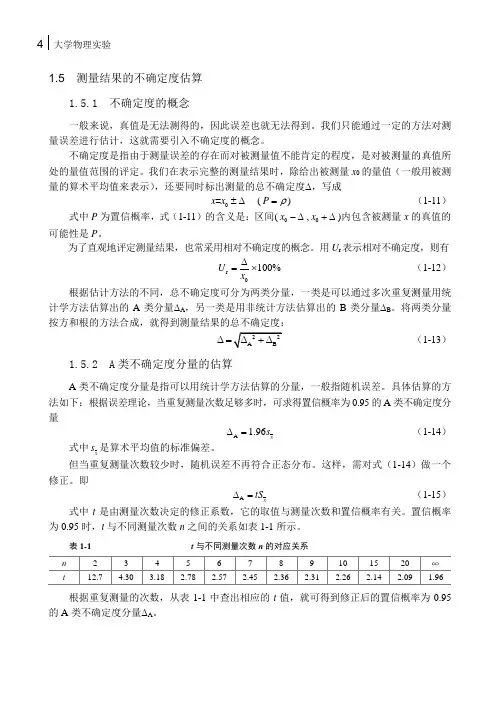

置信概率为0.95时,t 与不同测量次数n 之间的关系如表1-1所示。

表1-1 t 与不同测量次数n 的对应关系根据重复测量的次数,从表1-1中查出相应的t 值,就可得到修正后的置信概率为0.95的A 类不确定度分量∆A 。

1.5.3 B类不确定度分量的估算1.仪器误差测量仪器和量具本身总是存在一定误差,我们习惯上称之为仪器误差,用符号∆仪表示。

(二) 测量不确定度、误差与最佳测量能力1 测量和测量不确定度的含义测量给出关于某物的属性,它可以告诉我们某物体有多重、或多长、或多热,即告诉我们量值有多大。

测量总是通过某种仪器或设备来实现的,尺子、秒表、衡器、温度计等都是测量仪器。

被测量的测量结果通常由两部分组成(一个数和一个测量单位),他们构成了量值。

例如:人体温度37.2℃是量值,人体温度是被测量,37.2是数,℃是单位。

对于比较复杂的测量,通过实际测量获得被测量的测量数据后,通常需要对这些数据进行计算、分析、整理,有时还要将数据归纳成相应的表示式或绘制成表格、曲线等等,亦即要进行数据处理,然后给出测量结果。

检测/校准工作的核心是测量。

在给出测量结果的同时,必须给出其测量不确定度。

测量不确定度表明了测量结果的质量:质量愈高,不确定度愈小,测量结果的使用价值愈高;质量愈差,不确定度愈大,使用价值愈低。

在检测/校准工作中,不知道不确定度的测量结果,实际上不具备完整的使用价值。

测量不确定度是对测量结果存有怀疑的程度。

测量不确定度亦需要用两个数来表示:一个是测量不确定度的大小,即置信区间的半宽;另一个是对其相信的程度,即置信概率(或称置信水准、置信水平、包含概率),表明测量结果落在该区间有多大把握。

例如:上述测量人体温度为37.2℃,或加或减0.1℃,置信水准为95%。

则该结果可以表示为37.2℃±0.1℃,置信概率为95%。

这个表述是说,我们测量的人体温度处在37.1℃到37.3℃之间,有95%的把握。

当然,还有一些其他不确定度的方式。

这里表述的是最终的扩展不确定度,它是确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望包含于此区间。

2 测量结果及其误差和准确度2.1 测量结果测量结果被定义为“由测量所得到的赋予被测量的值。

”它是被测量的最佳估计值,而不是真值。

完整表述测量结果时,必须同时给出其测量不确定度。

必要时还应说明测量所处的条件,或影响量的取值范围。

电子秒表测量结果的不确定度评定摘要:按照JJG237-2010秒表检定规程中的电子秒表的检定方法,进行电子秒表测量结果的不确定评定。

关键词:测量不确定度电子秒表中国合格评定国家认可委员会(CNAS)于2011年2月15日发布了CNAS-CL07:2011《测量不确定度的要求》,该文件中关于校准实验室测量不确定度的要求等同采用了国际实验室认可合作组织(ILAC)ILAC-P14:2010《校准领域测量不确定度的政策》(2011年11月1日实施)的内容。

2011年9月发文要求具备资质的实验室需要按照新要求进行核查和整改。

本文给出符合秒表检定规程的电子秒表不确定评估结果。

1 概述1.1 测量依据:JJG237-2010 《秒表检定规程》1.2 测量环境:温度(20±2)℃,湿度≤80%Rh。

周围无影响正常检定的电磁干扰和机械振动。

1.3 计量标准:计量标准设备为多用时间检定仪,测量范围为(1-99999)s。

1.4 被测对象:型号:J9-2Ⅱ;编号:13012;生产厂家:上海手表五厂。

1.5 测量方法。

使用时间检定仪,将被检秒表放入夹具内,调整夹具上的撞击头与秒表启动(停止)按钮的间距,通过夹具内电磁铁的2次动作,给出标准时间间隔。

然后参照检定规程读被检秒表的示值,给出最后的修正值。

2 数学模型3 不确定度传播率4 标准不确定评定4.1 被检秒表示值重复性引入的标准不确定度,属于A类标准不确定度评定。

将标准器充分预热后进行测量,以10s这个点重复测量10次,结果为10.00s,10.00s,10.00s,10.00s,10.00s,4.2 被检秒表读数分辨力引入的标准不确定度为,用B类不确定度评定。

最小分度值为0.01,则不确定度区间半宽度为0.005,按均匀分布计算,4.3 检定仪给出的10的最大允许误差引入的不确定度,用B类不确定评定。

最大允许误差为0.003s ,则半区间宽度为0.003 s,按均匀分布计算.由于读数分辨力引入的不确定度分量包含了示值重复性引入的不确定度分量,为避免重复计算,只计最大影响量,此处舍去5 合成标准不确定度5.1 主要标准不确定汇总表,如表1所示。

秒表示值误差测量结果的不确定度评定(机械秒表)一、概述1.1 测量方法: JJG237-2010秒表检定规程。

1.2 环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度≤80%。

1.3 测量标准:秒表检定仪MBY-5,最大允许误差MPE:±(5.00×10-7×T0+3ms)。

1.4 测量对象:电子秒表,分度值为.0.01s。

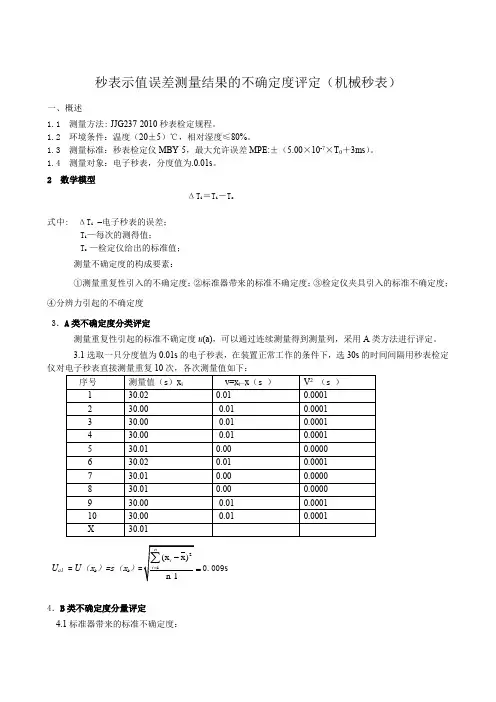

2 数学模型ΔT i=T i-T o式中: ΔT i–电子秒表的误差;T i—每次的测得值;T o —检定仪给出的标准值;测量不确定度的构成要素:①测量重复性引入的不确定度;②标准器带来的标准不确定度;③检定仪夹具引入的标准不确定度;④分辨力引起的不确定度3.A类不确定度分类评定测量重复性引起的标准不确定度u(a),可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。

3.1选取一只分度值为0.01s的电子秒表,在装置正常工作的条件下,选30s的时间间隔用秒表检定仪对电子秒表直接测量重复10次,各次测量值如下:U a1 = U(x k)=s(x k)=0.009s4.B类不确定度分量评定4.1标准器带来的标准不确定度:秒表检定仪给出的标准时间间隔的最大允许误差为△T0max=±(5.00×10-7×T0+3ms),假设时间间隔T0=30s,△T0max=0.003015s,估计其为均匀分布。

由此引入的标准不确定U b1 为:U b1 =0.003005 s4.2检定仪夹具引入的标准不确定度为:检定仪夹具引入的最大允许误差为±0.003s,估计其为均匀分布,由此引入的标准不确定度为U b2=0.003 s4.3分辨力引起的不确定度电子秒表分辨力为0.01s,区间半宽度为0.005s,可假设均匀分布,由此引入的标准不确定度为U b3=0.005s5.测量不确定度汇总各影响量相互独立,由于分辨力引起的不确定度小于示值重复性引起的不确定度,可将分辨力引起的不确定度忽略,则合成标准不确定度为U c=U c= s =0.009s7.扩展不确定度U = k×U c U =2×0.009 s =0.018s =0.02 s,k=28 测量结果的报告时间间隔30s时: U=0.02 s ,k=2秒表示值误差测量结果的不确定度评定(电子秒表)一、概述1.1 测量方法: JJG237-2010秒表检定规程。

秒表测量误差测量不确定度的评估背景介绍在工程实验中,测量是必不可少的环节。

而测量结果的准确性则直接关系到工程实验的成效和效率。

但即便是同一个实验者在同一条件下进行多次测量,所得的结果可能也会存在偏差,这时就需要评估测量误差和不确定度。

秒表测量误差的评估积分电路可以看做是一个低通滤波器,可以从输入信号中提取出其平均值,通过对平均值的测量,可以评估出秒表测量误差。

通常情况下,需要进行5次到10次的测量,通过计算平均值来评估秒表测量误差。

在这个过程中,需要注意的是,实验环境和测量方法都需要保持一致,以减小其他因素带来的误差。

测量不确定度的评估测量不确定度是指测量过程中造成的误差,由于种种原因,这些误差是无法完全消除的。

测量不确定度存在的合理性也是基于这一点。

现实情况中,很难确定测量结果和真实值之间的误差,因此我们通常采用置信区间的方式来评估测量不确定度。

置信区间是测量值与可能的真实值的范围。

若测量结果在一定置信区间内,则认为这个测量结果时可靠的。

常见的置信区间有两种:一是在1σ的置信水平下,二是在2σ的置信水平下。

1σ置信区间是指在某种特定的条件下,测量结果有68.27%的概率落在真值附近。

同样地,2σ置信区间下,测量结果有95.45%以上的概率位于真值附近。

需要注意的是,置信区间并不是给出某种测量结果与真值之间的精确差距,而仅仅提供一种概率性的评估。

在实验测量中,通过评估秒表测量误差和测量不确定度,可以大幅提升实验结果的准确性。

在具体测量工作中需要注重实验环境的一致性和测量方法的规范性,这样才能减少其他因素对测量造成的影响,从而减小误差和不确定度的影响。

关于电子秒表不确定度评定报告

作者:聂一青

来源:《科学与财富》2016年第10期

1、概述

1.1、测量方法(依据JJG237-2010>)

多用时间检定仪输出标准时间间隔信号,通过打表机构控制电子秒表启停,读取秒表示值y,并与标准值x1比较,获得偏移量x2.

1.2、测量环境:温度(20±5)℃;相对湿度≤80%RH。

1.3、测量标准:SJY-5型时间检定仪

1.4、被测对象:PS-2013型电子秒表,分度值0.001s

2、数字模型:

y=x1+x2

3、评定分量不确定度

传播系数为:

分量标准不确定度:

3.1 时间检定仪(包括打表机构)引入的标准不确定度u(x1)

根据2014年对检定仪晶振检定结果得知其准确度为1.15×10-7,根据JJG601-2003时间检定仪的最大允许误差为±(T0×晶振频率准确度+3ms),当输出为3600s时,设其变化量x1为均匀概率分布,则标准不确定度为:

7、校准测量能力

综合上述评定,对于电子秒表在3600s处测量误差的扩展不确定度:U=0.005s,k=2。

恒定加力速度检定、校准结果的不确定度评定1、 概述1.1、测量依据:依据JJG1025-2007《恒定加力速度建筑材料试验机试验机检定规程》1.2、计量标准:电子秒表:PC-8061.3、被测对象:水泥抗压试验机:TYE-300 (0~300)kN1.4、检定时,对于每一间隔的加力速度测量三次,取三次算术平均值减去加力速度的标称值。

2、数学模型ν=sF F )(12- 式中: ν——万能材料试验机的加力速度;2F ——对应试验机上200kN ; 1F ——对应试验机上100kN ; s ——对应(100~200)kN 间隔时间; 3、不确定度传播率()()()()s u c u c u c u c 23122222212F F v ++=式中,灵敏系数s F c 1 /v 21=∂∂=;s F c 1/v 12-=∂∂=;()2123 /v sF F s c --=∂∂=。

4、标准不确定度评定以TYE-300的材料试验机在(100~200)kN 间隔内恒定加力速度2.4kN/s 评定 4.1 由被检材料试验机示值误差引入的标准不确定度()1F u 、()2F u()2F u =31%)(200kN ±⨯=1.1547kN()1F u =31%)(100kN ±⨯=0.5774kN4.2 由秒表记录重复性及秒表示值误差引入的标准不确定度()1s u ,()2s u 4.2.1 秒表记录重复性引入的标准不确定度()1s u 评定,采用极差法进行评定。

()1s u =0.04141.6941.85-41.92==C R s4.2.2 由电子秒表示值误差引入的标准不确定度()2s u 评定,采用B 类评定。

由电子秒表最大示值允许误差:±0.07s ,则 ()2s u =30.07s=0.0404s 5、合成标准不确定度 5.1、主要标准不确定度汇总表5.2合成标准不确定度计算以上各项标准不确定度分量是互不相关的,所以合成标准不确定度为:u ∑=2iu=0.0310kN/s6、扩展不确定度计算取包含因子k =2,则:U =0.062kN /s相对扩展不确定度为:rel U =.42062.0×100%=2.6%7、测量不确定的报告与表示恒定加力速度材料试验机加力速度检定、校准结果的扩展不确定度为: 在(100~200)kN 间隔内恒定加力速度处:U rel =2.6%,k =2或U =0.062kN/s ,k =2。

数字温度指示调节仪(配热电偶)示值误差测量不确定度的评定

一、概述

1、测量标准和设备

依据JJG617-1996《数字温度指示调节仪检定规程》,在规定的测量条件下,使用准确度等级为0.02级的温度二次仪表检定装置,其配套设备有直流电阻箱、兆欧表、秒表等,对数字温度指示调节仪进行检定。

2、测量原理和方法

(1)测量原理:

1.1有热电偶参考端温度自动补偿的仪表,检定时所用的标准器和接线如图1所示

1.2不具有热电偶参考端温度自动补偿的仪表,检定时所用的标准器和接线如图2所示

(2)测量方法:检定配热电偶的数字温度指示调节仪(以下简称仪表),根据JJG617-1996《数字温度指示调节仪检定规程》,按其中“输入基准法”进行测量;本文以分辨力为0.1℃,规格为T,精度等级为0.5级,测量范围为(0~400)℃的仪表和分辨力为1℃的仪表,精度等级0.5级,规格为K、测量范围(0~1100)℃的仪表进行评定,选用0.02级,多功能温度校准仪作为标准器,检定环境温度为(20±5℃);相对温度45%~

75%RH。

即把多功能温度校准仪按规程的要求如上图连接放置,检定数字温度指示调节仪,直接从多功能温度校准仪上读出被检数字温度指示调节仪的温度显示值,一般以三次测量的平均值为检定结果。

3、评定结果的使用:符合上述条件的测量结果,一般可直接使用本测量不确定度评度方法。

二、数学模型。

jjg237-2010秒表检定规程# JJG 237-2010 秒表检定规程## 1. 引言秒表是一种用于测量时间间隔的常用工具,在科学、工程和运动等领域有着广泛的应用。

为确保秒表的准确性和可靠性,制定了《秒表检定规程》(JJG 237-2010)。

本规程旨在规范秒表的检定程序和方法,保证其符合相关的计量准确性要求。

## 2. 适用范围本规程适用于各类机械和电子秒表的检定,包括手持式和台式秒表等,适用于检定机构和相关生产单位。

## 3. 规定性引用文件在使用本规程时,应遵循以下规定性引用文件:- JJF 1001-1998 量具的基本术语和一般要求- JJF 1002-1998 量具的检定规程编写- JJF 1010-2002 计量单位- JJF 1013-2007 校准和检定的表示和报告- JJG 1002-2008 量具检定规程## 4. 术语和定义本规程中使用的术语和定义参照JJF 1001-1998。

- 秒表:用于测量时间间隔的仪器,包括机械和电子秒表。

- 检定:对秒表进行检验、校准和评定,以确定其符合相关技术要求的过程。

- 校准:通过调整或者修正使量具符合规定要求的过程。

- 不确定度:对测量结果的评定,表征了测量结果与测量值真实值之间的差异。

## 5. 检定程序### 5.1 准备工作在进行秒表的检定前,应当做好以下准备工作:- 核对检定设备的准确性和状态。

- 确保检定环境符合要求,包括温度、湿度等条件。

- 对待检秒表进行外观检查,确认其外观完好,功能正常。

### 5.2 检定步骤1. **外观检查:** 对秒表的外观进行检查,包括表盘、按钮、数字显示等部分,确保无损坏和异常。

2. **零点校准:** 将秒表置于零位,并校准秒表的零点,确保在未启动状态下指针或数字显示为零。

3. **时间间隔测量:** 使用标准时间间隔进行测量,记录秒表的测量值。

4. **重复性检验:** 对同一时间间隔进行多次测量,评估秒表测量结果的重复性。

恒定加力速度检定、校准结果的不确定度评定1、 概述1.1、测量依据:依据JJG1025-2007《恒定加力速度建筑材料试验机试验机检定规程》1.2、计量标准:电子秒表:PC-8061.3、被测对象:水泥抗压试验机:TYE-300 (0~300)kN1.4、检定时,对于每一间隔的加力速度测量三次,取三次算术平均值减去加力速度的标称值。

2、数学模型ν=sF F )(12- 式中: ν——万能材料试验机的加力速度;2F ——对应试验机上200kN ; 1F ——对应试验机上100kN ; s ——对应(100~200)kN 间隔时间; 3、不确定度传播率()()()()s u c u c u c u c 23122222212F F v ++=式中,灵敏系数s F c 1 /v 21=∂∂=;s F c 1/v 12-=∂∂=;()2123 /v sF F s c --=∂∂=。

4、标准不确定度评定以TYE-300的材料试验机在(100~200)kN 间隔内恒定加力速度2.4kN/s 评定 4.1 由被检材料试验机示值误差引入的标准不确定度()1F u 、()2F u()2F u =31%)(200kN ±⨯=1.1547kN()1F u =31%)(100kN ±⨯=0.5774kN4.2 由秒表记录重复性及秒表示值误差引入的标准不确定度()1s u ,()2s u 4.2.1 秒表记录重复性引入的标准不确定度()1s u 评定,采用极差法进行评定。

()1s u =0.04141.6941.85-41.92==C R s4.2.2 由电子秒表示值误差引入的标准不确定度()2s u 评定,采用B 类评定。

由电子秒表最大示值允许误差:±0.07s ,则 ()2s u =30.07s=0.0404s 5、合成标准不确定度 5.1、主要标准不确定度汇总表5.2合成标准不确定度计算以上各项标准不确定度分量是互不相关的,所以合成标准不确定度为:u ∑=2iu=0.0310kN/s6、扩展不确定度计算取包含因子k =2,则:U =0.062kN /s相对扩展不确定度为:rel U =.42062.0×100%=2.6%7、测量不确定的报告与表示恒定加力速度材料试验机加力速度检定、校准结果的扩展不确定度为: 在(100~200)kN 间隔内恒定加力速度处:U rel =2.6%,k =2或U =0.062kN/s ,k =2。

6.6 秒表测量误差测量不确定度的评估 6.6.1 概述

6.6.1.1测量依据:JJG237-2010《秒表检定规程》

6.6.1.2 计量标准:主要计量标准为时间检定仪,时间间隔测量范围(1~99999)s 。

表1 实验室的计量标准器和配套设备

6.6.1.3被校对象:

表2 被校准的机械秒表和电子秒表的分类

6.6.1.4 测量方法:

6.6.1.4.1 机械秒表测量误差的测量方法:按被校机械秒表的秒度盘和分度盘的满刻度值两个校准点进行校准,对每一被校准测量点测量3次,按下式(1)计算每次的测量误差,按(2)式取其中误差最大的作为校准结果。

0T T T i i -=∆ (1)

{}Max i T T ∆=∆ (2)

式中: i T —— 每次的测量值;

0T —— 时间检定仪给出的标准值; i T ∆—— 每次测量得到的测量误差; T ∆—— 校准结果给出的测量误差。

6.6.1.4.2 电子秒表测量误差的测量方法:对电子秒表的测量误差选择10s 、10min 、1h 三个校准点进行校准,对10s 、10min 两个受校点测量3次,1h 受校点测量2次,按下式(1)计算每次的测量误差,按(2)式取其中误差最大的作为校准结果。

6.6.1.5环境条件

1) 环境温度:(20±5)℃,校准过程中温度变化不超过2℃;相对湿度(65±15)%; 2) 周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动; 3) 电源电压在额定电压的±10%,50Hz 。

6.6.2数学模型

{}Max i T T T 0-=∆ (3)

式中: T ∆ —— 机械秒表、电子秒表走时示值测量误差; i T —— 被校机械秒表、电子秒表每次走时测量值; 0T —— 时间检定仪给出的标准时间间隔值。

i —— 测量次数, 一般为3次, 当电子秒表测量1h 点时, 为2次。

6.6.3不确定度传播率

)()()(02

222212T u c T u c T u i c +=∆

式中,灵敏系数1/1=∂∆∂=i T T c ,1/02=∂∆∂=T T c 。

6.6.4机械秒表、电子秒表测量误差标准不确定度的评定

6.6.4.1 输入量T 0的标准不确定度

标准设备时间检定仪标准装置的扩展不确定度为U 0=1.55×10-6×T+0.0092s, k =2 则将校准点3s ,对应的标准时间T 0的扩展不确定度为

U 0=1.55×10-6×3s+0.0092s=0.0092s ,k=2 ;则该标准引起的标准不确定度

分量为:s s

k U T u 0046.02

0092.0)(00==

=。

6.6.4.2 输入量T i 的标准不确定度

以被校机械秒表、分辨力0.01s 、校准点3s 为例 1)示值重复性引起的不确定度:校准3s 测量点,共进行3次的重复测量,极差为0.005s, 则单次测量的重复性为: s s s

d R T s n i 0030.000295.0693

.1005.0)(≈===。

因测量误差为取最大的单次测量误差, 则A 类标准不确定度分量为单次测量的重复性为:s T s T u i i 0030.0)()(1==。

2)读数误差引起的不确定度:

由被校准机械秒表的分辨力引起的,采用B 类标准不确定度评定。

已知分辨力为0.01s ,则不确定度区间半宽度为0.005s ,按均分布计算,

s s

T u i 00289.03

005.0)(2==

由于重复性分量包含了人员读数引入的不确定度分量,为避免重复计算,只计算最大影响量)(1i T u ,舍弃)(2i T u 。

6.6.5合成标准不确定度

6.6.5.1主要标准不确定度汇总表3

6.6.5.2合成标准不确定度计算

以上各项标准不确定度分量互不相关的,所以合成标准不确定度为:

00003016

.0)0046.0()0030.0()()()(2202

2212212=+=+=∆s s T u c T u c T u i c s T u c 00549.0)(=∆

6.6.5.3扩展不确定度计算

因主要分量中0T 和1i T 可视为正态分布, ,时,可取2%95==k P 则

s T ku U c 011.000549.02=⨯=∆=)

( 6.6.6 对使用时间检定仪对机械秒表、电子秒表测量误差的测量不确定度的评估 6.6.6.1 根据JJG237-2010《秒表检定规程》的规定, 0.01s 分辨力的机械秒表常规校准应按表2的测量点进行校准, 即校准3s 、2min 两个点,其测量不确定度见下表4

)(1i T u 、读数误差引起的不确定度分量)(2i T u 将发生变化,而标准时间检定仪随校准点时间

间隔的不同而变化。

因此,当校准分辨力为0.02s 、0.1s 、0.2s 的机械秒表时,测量不确定度为: 表5

1) 虽然0.01分辨力的机械秒表是使用时间检定仪可校准的最佳被校机械秒表,测量范围不能全覆盖, 因此,需要对应不同的机械秒表的测量范围进行分段表示。

机械秒表的CMC为:

测量范围(1~120)s,U=0.011s。

测量范围(>120~1800)s,U=0.016~0.061s。

测量范围(>1800~3600)s,U=0.12s。

2)电子秒表的的CMC为:测量范围是(1~3600)s,U=(0.011~0.024)s。