【变态心理学经典】 认知障碍及情感障碍

- 格式:ppt

- 大小:676.50 KB

- 文档页数:23

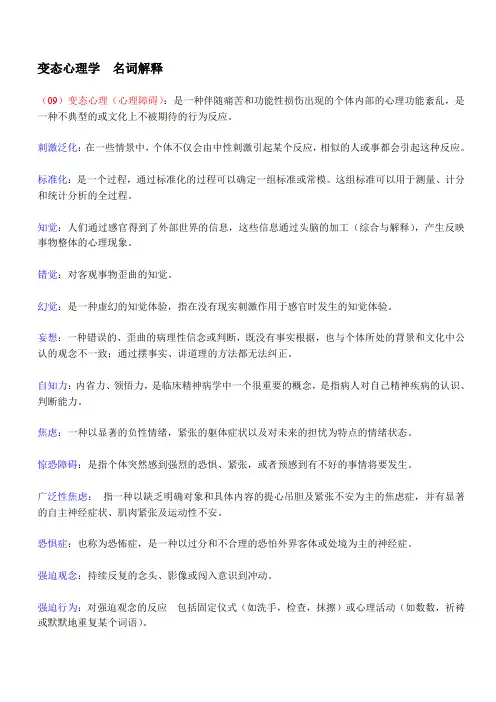

变态心理学名词解释(09)变态心理(心理障碍):是一种伴随痛苦和功能性损伤出现的个体内部的心理功能紊乱,是一种不典型的或文化上不被期待的行为反应。

刺激泛化:在一些情景中,个体不仅会由中性刺激引起某个反应,相似的人或事都会引起这种反应。

标准化:是一个过程,通过标准化的过程可以确定一组标准或常模。

这组标准可以用于测量、计分和统计分析的全过程。

知觉:人们通过感官得到了外部世界的信息,这些信息通过头脑的加工(综合与解释),产生反映事物整体的心理现象。

错觉:对客观事物歪曲的知觉。

幻觉:是一种虚幻的知觉体验,指在没有现实刺激作用于感官时发生的知觉体验。

妄想:一种错误的、歪曲的病理性信念或判断,既没有事实根据,也与个体所处的背景和文化中公认的观念不一致;通过摆事实、讲道理的方法都无法纠正。

自知力:内省力、领悟力,是临床精神病学中一个很重要的概念,是指病人对自己精神疾病的认识、判断能力。

焦虑:一种以显著的负性情绪,紧张的躯体症状以及对未来的担忧为特点的情绪状态。

惊恐障碍:是指个体突然感到强烈的恐惧、紧张,或者预感到有不好的事情将要发生。

广泛性焦虑:指一种以缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆及紧张不安为主的焦虑症,并有显著的自主神经症状、肌肉紧张及运动性不安。

恐惧症:也称为恐怖症,是一种以过分和不合理的恐怕外界客体或处境为主的神经症。

强迫观念:持续反复的念头、影像或闯入意识到冲动。

强迫行为:对强迫观念的反应包括固定仪式(如洗手,检查,抹擦)或心理活动(如数数,祈祷或默默地重复某个词语)。

(09)疑病症:是指尽管存在大量相反的证据,个体仍然深信自己患有严重的生理疾病,或过分恐惧会患上这种疾病。

病人角色:只要指社会公认的病人应该享有的权利和应该执行的义务。

医源性影响:是指医生的不恰当言语、态度和行为给病人造成的不良心理影响。

癔症:是一种以解离症状和转换症状为主的精神障碍,这些症状没有可证实的器质性病变基础。

解离症状:指部分或完全丧失对自我身份识别和对过去的回忆,CCMD-3称为癔症性精神症状。

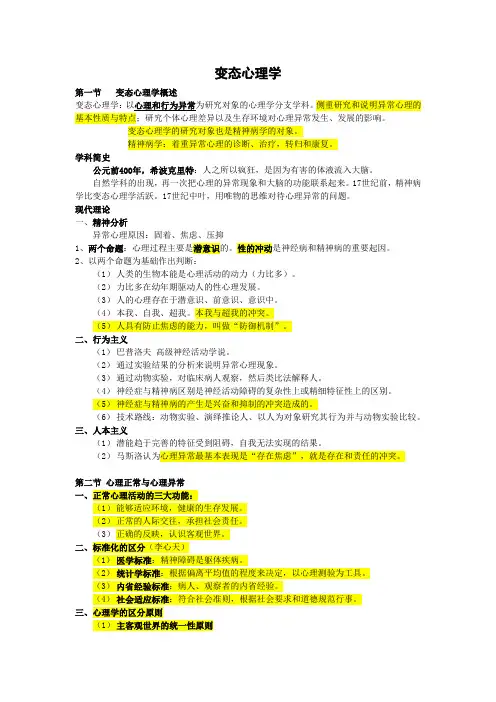

变态心理学第一节变态心理学概述变态心理学:以心理和行为异常为研究对象的心理学分支学科。

侧重研究和说明异常心理的基本性质与特点;研究个体心理差异以及生存环境对心理异常发生、发展的影响。

变态心理学的研究对象也是精神病学的对象。

精神病学:着重异常心理的诊断、治疗,转归和康复。

学科简史公元前400年,希波克里特:人之所以疯狂,是因为有害的体液流入大脑。

自然学科的出现,再一次把心理的异常现象和大脑的功能联系起来。

17世纪前,精神病学比变态心理学活跃。

17世纪中叶,用唯物的思维对待心理异常的问题。

现代理论一、精神分析异常心理原因:固着、焦虑、压抑1、两个命题:心理过程主要是潜意识的。

性的冲动是神经病和精神病的重要起因。

2、以两个命题为基础作出判断:(1)人类的生物本能是心理活动的动力(力比多)。

(2)力比多在幼年期驱动人的性心理发展。

(3)人的心理存在于潜意识、前意识、意识中。

(4)本我、自我、超我。

本我与超我的冲突。

(5)人具有防止焦虑的能力,叫做“防御机制”。

二、行为主义(1)巴普洛夫高级神经活动学说。

(2)通过实验结果的分析来说明异常心理现象。

(3)通过动物实验,对临床病人观察,然后类比法解释人。

(4)神经症与精神病区别是神经活动障碍的复杂性上或精细特征性上的区别。

(5)神经症与精神病的产生是兴奋和抑制的冲突造成的。

(6)技术路线:动物实验、演绎推论人、以人为对象研究其行为并与动物实验比较。

三、人本主义(1)潜能趋于完善的特征受到阻碍,自我无法实现的结果。

(2)马斯洛认为心理异常最基本表现是“存在焦虑”,就是存在和责任的冲突。

第二节心理正常与心理异常一、正常心理活动的三大功能:(1)能够适应环境,健康的生存发展。

(2)正常的人际交往,承担社会责任。

(3)正确的反映,认识客观世界。

二、标准化的区分(李心天)(1)医学标准:精神障碍是躯体疾病。

(2)统计学标准:根据偏离平均值的程度来决定,以心理测验为工具。

-名词解释1.变态心理学:是研究异常的心理现象与行为活动发生发展和变化的原因及其规律的科学。

2.心理异常:是在大脑生理生化功能障碍和人与客观现实关系失调的基础上产生的对客观现实的歪曲的反映。

3.高危设计:选择那些更可能出现某种心理异常的人进行前瞻性研究。

4.血亲设计:这种设计仍属病例控制抽样,但同时对病例组被试的亲属进行评定,这种研窕设计的主要目的试探讨心理异常的传递。

5.催眠时相:指大脑皮层从觉醒(或睡眠)到睡眠(或觉醒)状态过渡的一种机能状态,包括四种不同的时相:正常相均等相反常相超反常相6.孤立病灶:乂称病理惰性,是指高级神经活动机能出现个别的病变点,但其他高级神经机能仍很正常,这种病灶可能是过去经受的精神床上的后果,遗留下来而成为产生心理异常的原因。

7.实验性神经症:兴奋和抑制是高级神经活动的基本过程,但如果兴奋和抑制不能协调,就会造成大脑机能的混乱,从而产生行为的混乱,称之为实验性神经症。

8.泛化:当某一反应与某种刺激形成条件联系后,这一反应也会与其它类似的刺激形成某种程度的条件联系,这一过程称为泛化。

9.辨别:即个体学会对相似的刺激进行分辨,并做出不同反应的过程。

10.神经症:指在面对日常生活种的问题时,由于过去不良的学习经验的影响而产生的持续性焦虑和恐惧情感。

11.躯体形式障碍:是一种以焦虑为基础的神经症模式,病人报告躯体症状,似乎躯体某方面出现问题,但去不能找到任何的器质性病变基础,因此乂称心里生理障碍。

12.转换性障碍:以前称做疫病(症)或歇斯底里,其特点为在没有器官病变的基础上出现某种机体机能障碍或失去控制能力。

13.恐怖症:指对某种客观或情境表现出一种持久的恐惧,但客体或情境并没有真正的危险,或这种危险的程度是被极大地考大了的。

14.妄想:思维障碍导致假的不合理的信念称为妄想,妄想可见于许多类型的精神障碍,并不是精神分裂症的特征性症状,精神分裂症的妄想具有泛化,内容荒谬的特点,迫害妄想关系妄想及影响妄想最常见。

变态心理学与健康心理学知识共有8节22个单元的内容。

第一节共有两单元,分别是变态心理学的对象,学科简史。

1.关于社会人群的心理活动,下列描述中正确的是(A.有正常和异常心理活动两个方面)。

2.下列关于心理异常经过系统治疗后的描述不正确的是(B.异常心理无法被矫正)。

3.关于变态心理学研究的对象,下列描述中正确的是(C.以心理和行为异常表现为对象)。

4.精神病研究的侧重点是(D.异常心理的诊断、治疗、转归和预后)。

5.关于古代“变态心理学”的发端,下列描述中正确的是(A.显现出“心理是脑的机能”这一推论的雏形)。

7.自然科学诞生后,人们对变态心理学的新见解有(A.把心理异常现象和大脑的功能联系起来)。

9.精神分析理论关于变态心理的解释,下列基本命题中不正确的是(A.意识与潜意识同样重要)。

10.下列说法中符合弗洛伊德关于“力比多”的看法是(B.是心理活动的动力)。

11.下列说法中符合弗洛伊德关于“心理结构”的看法是(C.由潜意识、前意识和意识构成)。

12.下列说法中不符合弗洛伊德关于“心理结构”的表述的是(D.“力比多”决定了人的心理结构)。

13.下列说法中不符合弗洛伊德关于“人格结构”的表述的是(D.人格结构是由潜意识、前意识和意识构成)。

14.下列说法中符合弗洛伊德关于“防御机制”的表述的是(B.是一种压抑或克制的能力)。

15.按照精神分析理论对心理异常现象的解释,下列表述中与其内涵不符的是(D.在性心理发展的每个阶段,无论接受怎样的刺激,都不会导致其遭受挫折)。

17.弗洛伊德主义诞生后,遭到严重的抨击和打压,这种力量主要来自(C.宗教界)。

19.关于弗洛伊德精神分析理论的依据,下列说法不正确的是(D.以研究自我概念为主要内容)。

20.随着现代科学的发展,精神分析理论的主要演变不包括(D.彻底抛开关于潜意识的研究)。

21.精神分析对症状的解释遭到严格科学质疑的主要事实是(A.认知神经心理学的出现)。

名词解释:1、木僵:一种以缄默、随意运动明显减低或丧失,以及精神活动缺乏反应为特征的状态;可有意识紊乱(主要依病因而定)。

木僵可见于器质性脑病、分裂症(特别是紧张型)、抑郁症、癔症性精神病和急性应激反应。

1、强迫:强迫症(Obsessive compulsive disorder,OCD)即强迫性神经症是一种神经官能症,焦虑症的一种。

患有此病的患者总是被一种强迫思维所困扰。

患者在生活中反复出现强迫观念及强迫行为。

患者自知力完好,知道这样是没有必要的,甚至很痛苦,却无法摆脱。

2、虚构:意识清晰背景下出现对既往4事件或个人经历的错误叙述。

自己对叙述内容只保持松散记忆并需提示(有时可以是自发而持久的),且有夸张倾向。

虚构一般见于有器质性基础的遗忘综合征,如Korsakov综合征。

也可由医源性诱发,但不应与分裂症所涉及的记忆性幻觉或幻想性谎言相混淆。

3、错构:错构(paramnesia)错构症是指患者在回忆往事时,常混淆事情发生的时间、地点和情节,张冠李戴,如把过去可能在生活过程中确曾经历过、然而在他所指的那段时间里却从未发生过的事情,错误地当作该时发生的真实事件来诉说,并且不自觉地固执地加以歪曲和渲染。

见于酒精中毒性精神病、智力落后、脑器质性精神病和外伤性痴呆等患者常有这种记忆障碍。

4、自知力:自知力是指病人对其自身精神状态的认识能力,即能否判断自己有病和精神状态是否正常,能否正确分析和识辨,并指出自己既往和现在的表现与体验中,哪些属于病态。

5、思维破裂:指概念之间联想的断裂,建立联想的各种概念内容之间缺乏内在联系。

表现为患者的言语或书写内容有结构完整的句子,但各句含意互不相关,变成语句堆积,整段内容令人不能理解。

严重时,言语支离破碎,个别词句之间也缺乏联系,成了语词杂拌。

多见于精神分裂症青春型。

6、思维迟缓:一种抑制性的思维联想障碍,即联想抑制,联想速度减慢、数量的减少和困难。

患者表现言语缓慢、语量减少,语声甚低,反应迟缓。

变态心理学各章知识点第一章绪论判断一个人是否变态有三个基本的标准:心理功能紊乱;痛苦或损伤;非典型性反应。

(1)心理功能紊乱涉及认知、情感和行为三方面的损伤;(2)心理和行为功能紊乱往往伴随痛苦而产生,社会功能受损在界定心理障碍时也是一个非常重要的概念。

(3)非典型性反应是指心理障碍所表现出来的行为不符合一定文化的要求:通常,有些事情会因为不经常出现或者偏离了正常范围而被认为是不正常的。

4、对变态心理的认识(1)早期的认识。

早期人们对变态从3个方面进行了解释:超自然的解释、生物学的解释、心理学的解释。

(2)生物学的解释。

对生物学观点具有重要影响的人物是希波克拉底,希波克拉底被称为现代医学之父,他们相信心理障碍可能是由大脑病变或头部受伤引起的,并且会受到遗传因素影响。

希波克拉底的一个更有意思并很有影响的理论是心理障碍的体液理论。

后来,盖仑发展了这一理论。

大部分振奋人心的发现来自于通过催眠研究得出的心理学观点。

首先是奥地利人梅斯梅尔指出物理磁流体的不均等分布造成了人体疾病。

“通磁术”就是后来所说的催眠,通过对病人的暗示起到了治疗效果。

对眠进行科学研究的一个主要人物是法国医生沙考。

19世纪末期,催眠作为一种治疗癔症的方法在欧洲和美国广泛使用。

它构成了现代精神疗法的基础,并成为通过心理学途径研究精神障碍的里程碑。

——很早以前就有人提出变态心理和行为是由多因素共同作用的观点。

其中最著名的就是梅耶。

梅耶被认为是美国精神病学之父。

他强调变态心理和行为由生物的、心理的和社会的因素的共同作用。

5、几种变态心理学理论:心理动力学、存在主义和人本主义、行为主义模型、认知学派、多维综合模型6、心理动力学派心理动力学的观点,行为是由强大的内部力量驱使或激发的。

这些内部力量根源于心灵深处的某种欲望或动机。

心理动力理论的创始人是维也纳医生费洛伊德。

他用精神分析的技术如释梦、自由联想等发现病人潜在的动机,使精神宣泄,从而达到治疗疾病的目的。

确定心理正常与异常的依据:一、主观世界与客观世界的统一性原则;二、心理活动的内在协调性原则;三、人格的相对稳定性原则。

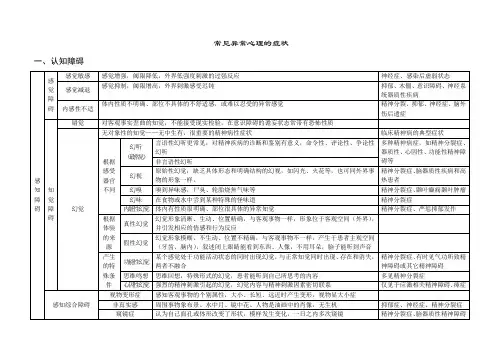

常见异常心理的症状:一、认知障碍:1、感觉障碍——感觉过敏:指对外界刺激的感受性增强,感觉阈值降低。

多见于神经症或感染后虚弱状态患者。

——感觉减退:指对外界刺激的感受性降低,感觉阈值增高。

多见于抑郁、木僵和意识障碍患者。

——感觉倒错:指对外界刺激产生与正常人不同性质或相反性质的异常感觉。

——内感性不适:指躯体内部产生各种不舒适的或难以忍受的感觉,都是异样的感觉,且往往难以表达。

如感到体内有牵拉、挤压、撕扯、转动、游走、溢出、流动、虫爬等特殊感觉。

2、知觉障碍——错觉:是歪曲的知觉,也就是把实际存在的事物歪曲地感知为与实际完全不相符合的事物。

正常人在特殊情境下也可以产生错觉,但正常人的错觉是偶然出现的,一般通过验证,能很快被纠正和消除(后者也被称为“生理性错觉’’)。

“风声鹤唳,草木皆兵”。

——幻觉:无对象性的知觉。

感知到的形象不是由客观事物引起。

幻觉是一种很重要的精神病性症状。

包括幻听、幻视、幻嗅、幻味、幻触和内脏性幻觉。

或分为真性幻觉和假性幻觉。

或分为功能性幻觉、思维鸣觉和心因性幻觉。

3、感知综合障碍——患者对客观事物的本质属性或整体能正确认识,但是对这一事物的某些个别属性(例如形象、大小、颜色、位置、距离等)或某些部分产生错误的认识。

二、思维障碍:1、思维形式障碍:——思维奔逸:指联想速度加快、数量增多、内容丰富生动。

患者表现健谈,说话滔滔不绝、口若悬河、出口成章,诉述脑子反应快,特别灵活,好像机器加了“润滑油”,思维敏捷,概念一个接一个地不断涌现出来。

说话增多,语速加快,说话的主题极易随环境而改变(随境转移),也可有音韵联想(音联),或字意联想(意联)。

多见于躁狂症。

——思维迟缓:即联想抑制,联想速度减慢、数量的减少和困难。

患者表现言语缓慢、语量减少,语声甚低,反应迟缓。

患者自觉脑子变笨,反应慢,思考问题困难。

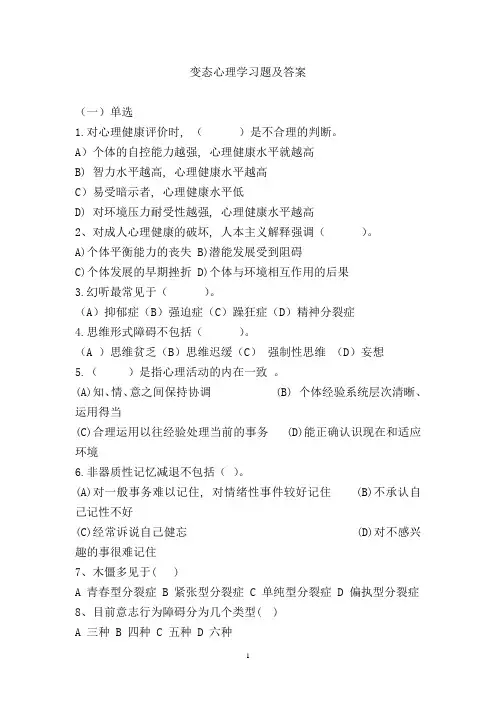

变态心理学习题及答案(一)单选1.对心理健康评价时, ()是不合理的判断。

A)个体的自控能力越强, 心理健康水平就越高B) 智力水平越高, 心理健康水平越高C)易受暗示者, 心理健康水平低D) 对环境压力耐受性越强, 心理健康水平越高2、对成人心理健康的破坏, 人本主义解释强调()。

A)个体平衡能力的丧失 B)潜能发展受到阻碍C)个体发展的早期挫折 D)个体与环境相互作用的后果3.幻听最常见于()。

(A)抑郁症(B)强迫症(C)躁狂症(D)精神分裂症4.思维形式障碍不包括()。

(A )思维贫乏(B)思维迟缓(C)强制性思维(D)妄想5.()是指心理活动的内在一致。

(A)知、情、意之间保持协调 (B) 个体经验系统层次清晰、运用得当(C)合理运用以往经验处理当前的事务 (D)能正确认识现在和适应环境6.非器质性记忆减退不包括()。

(A)对一般事务难以记住, 对情绪性事件较好记住 (B)不承认自己记性不好(C)经常诉说自己健忘 (D)对不感兴趣的事很难记住7、木僵多见于( )A 青春型分裂症B 紧张型分裂症C 单纯型分裂症D 偏执型分裂症8、目前意志行为障碍分为几个类型( )A 三种B 四种C 五种D 六种9、在区分正常与异常精神活动的心理学原则中不包括()。

(A) 待人是否诚实、守信 (B) 人格是否保持相对稳定(C) 主观世界与客观世界是否统一 (D) 心理活动是否具有内在一致性10、在临床上, 可以将“自知力不完整”或“无自知力”作为( )。

A 对自我身体状态的反映指标B 判断精神病的指标之一C 对“自我概念”的错误认知D “现实自我”的解体和丧失11.潘菽教授认为“梦”是( )。

A 心理“内驱力”活动的一种方式B 特殊意识状态下的思维与情绪活动C “意识活动”的结果D “潜意识”的活动和表达12.促进心理健康的基本因素中不包括()。

(A) 遗传因素、教育因素与认知因素并重的原则 (B) 个体和群体相结合的原则(C) 身心统一的原则 (D) 以"自我"为中心, 努力实现自我原则13.内感性不适, 通常是指()性质不明确, 部位不具体的不舒适的感觉。

变态心理学一、认知障碍(一)感知障碍1、感觉障碍:(1)感觉过敏:神经症,或感染后虚弱状态患者;(2)感觉减退:抑郁状态、木僵状态和意识障碍患者,神经系统器质性疾病;(3)内感性不适:精神分裂症、抑郁状态、神经症和脑外伤后综合征;2、知觉障碍:(1)错觉;(2)幻觉:①幻听:言语性幻听,非言语性幻听,幻听可见于精神分裂症,器质性、心因性、功能性精神障碍等;②幻视(包括原始性幻觉):精神分裂症,脑器质性疾病,高热患者;③幻嗅:精神分裂症,颞叶癫痫或颞叶肿瘤时也有时可见;④幻味:精神分裂症;⑤幻触:精神分裂症,癫痫等脑器质性精神障碍;⑥内脏型幻觉:精神分裂症,严重抑郁症发作;【(3)和(4)有时会在妄想中出现】按幻觉产生的特殊条件:(1)功能性幻觉:精神分裂症,气功所致精神障碍或其他精神障碍;(2)思维鸣响(又思维回响):精神分裂症;(3)心因性幻觉:应激相关障碍,癔症;(3)区别:①内感性不适:躯体内部性质不明确、部位不具体的不舒适感,或难以忍受的异常感觉;②内脏型幻觉:躯体内部性质很明确、部位很具体的异常感觉;3、感知综合障碍:(1)视物变形症;(2)非真实感:抑郁症,神经症和精神分裂症;(3)窥镜症:精神分裂症,脑器质性精神障碍;(二)思维障碍1、思维形式障碍:(1)思维奔逸:躁狂状态或情感性精神障碍躁狂发作;(2)思维迟缓:抑郁状态或情感性精神障碍抑郁发作;(3)思维贫乏:精神分裂症或器质性精神障碍痴呆状态;(4)精神分裂症:思维松弛或思维散漫(精神分裂症早期),破裂性思维(精神分裂症特征性的思维联想障碍之一) ,思维中断,思维插入和思维被夺,思维云集(又强制性思维)(也可见于脑器质性精神障碍),病理性象征性思维,语词新作,逻辑倒错性思维;(5)语词杂拌:严重的破裂性思维;(6)思维不连贯:脑器质性和躯体疾病所致精神障碍有意识障碍时;(7)脑器质性精神障碍:病理性赘述;(8)区别:①思维贫乏回答时语速并不减慢,这是与思维迟缓的鉴别要点②思维迟缓:思维活动显著缓慢,联想困难,思考问题吃力;③思维贫乏:思想内容空虚,概念和词汇贫乏,对一般的询问往往无明确的应答性反应或回答的非常简单;(9)区别:破裂性思维的语词杂拌和思维不连贯的语词杂拌------后者在意识障碍情况下出现;(10)区别:①思维插入和思维被夺:患者还有属于自己的,受患者意愿支配的思维活动;②强制性思维时,患者认为他的思维活动已经完全不受自己意愿的支配,已经没有属于自己的思维活动了;2、思维内容障碍(1)妄想①按妄想的主要内容归类精神分裂症:关系妄想,被害妄想(也可见于偏执性精神病),物理影响妄想,夸大妄想(也可见于情感性精神障碍躁狂发作和脑器质性精神障碍);自罪妄想(又罪恶妄想)(也可见于情感性精神障碍抑郁发作),疑病妄想(又虚无妄想)(也可见于更年期和老年期精神障碍),嫉妒妄想(也可见于酒精中毒性精神障碍,更年期精神障碍),钟情妄想,内心被揭露感(被洞悉感);②按妄想的起源以及妄想与其他精神症状的关系分类:A.原发性妄想:突发性妄想(最为常见);妄想知觉;妄想心境------精神分裂症;B. 继发性妄想:可见于多种精神疾病,诊断精神分裂症时临床意义不如原发性妄想;(2)强迫观念(又强迫性思维):多见于强迫症;区别:强制性思维-----多见于精神分裂症;(3)超价观念:人格障碍和心因性精神障碍患者;(三)注意、记忆与智能障碍1、注意障碍:(1)注意减弱:神经衰弱症状群、脑器质性精神障碍及意识障碍(2)注意狭窄2、记忆障碍:(1)记忆增强:情感性精神障碍躁狂发作或抑郁发作,也可见于偏执状态;(2)记忆减退:脑器质性精神障碍;(3)遗忘:①顺行性遗忘:脑震荡、脑挫伤患者;②逆行性遗忘:脑外伤性精神障碍;③心因性遗忘症(见于癔症);(4)错构:脑器质性疾病;(5)虚构:脑器质性疾病;(6)柯萨可夫综合征(又遗忘综合征):慢性酒精中毒性精神障碍,其他脑器质性精神障碍;3、智能障碍:(1)精神发育迟滞;(2)痴呆:绝大多数是脑器质性的;(3)区别:痴呆与假性痴呆,假性痴呆---少见、大脑组织结构无任何器质性损害、由心理应激(精神创伤)引起,预后较好;4、自知力障碍:自知力完全丧失或无自知力。

一、认知障碍1.感觉障碍·感觉过敏:对外界一般强度的刺激感受性增高。

·感觉减退:对外界一般强度的刺激感受性降低。

·感觉倒错:对外界刺激产生于正常人不同性质或相反性质的异常感觉。

·内感性不适:躯体内部产生的各种不适感和难以忍受的异样感觉。

患者不能明确指出具体不适的部位。

2.知觉障碍·错觉:有客体刺激作用于感官,却被错误地感知。

(生理性错觉:正常人产生的偶然出现的错觉,草木皆兵等)·幻觉:没有相应的客体刺激作用于感官时出现的知觉体验。

命令性、评论性、政论性幻听;幻视;幻嗅;幻味;幻触;内脏幻觉等·内脏性幻觉:指固定于某个内脏或躯体内部的异常知觉。

一般能确定异常感觉的部位并十分清晰地描述这种令人痛苦的感觉。

·机能性幻觉:幻觉体验与真实的知觉同时存在、同时消失,彼此融合、互不融合。

最常见的是机能性幻听,如听到“滴答,滴答”的钟声听出“傻瓜,傻瓜”。

·思维鸣响:又称“思维化声”,指患者体验到自己的思想被声音重复或在头脑里回响,即思想变成了清晰可辨的言语声。

重复出来的思想虽然内容与原来的一样,但是患者却可以清楚地感觉到两者在性质上的不同。

·感知综合障碍:对客观事物的整体认识正确,对某部分产生错误的认识。

·空间感知觉障碍:患者感到周围事物的空间大小、方位、距离发生改变。

·时间感知觉障碍:患者感到时间流逝得特别缓慢或者特别迅速,或感到事物的发展变化不受时间的限制。

·视物变形整:患者感到外界事物的形状、大小、体积等出现了改变。

·视物显大症:看到的外界事物比原来大。

·视物显小症:看到的外界事物比原来小。

·非真实感:又称“现实解体”,即患者感到周围事物和环境发生变化,变得不真实,像是一个舞台布景。

3.思维障碍3.1.思维联想过程障碍3.1.1.思维联想活动量和速度障碍·思维奔逸:又称“观念飘忽”,联想的速度加快,数量增多,内容生动丰富,并因谐音、谐意而转换话题(音联意联),或因周围环境的改变而改变言谈内容(随境转移)。

心理咨询师基础知识变态心理学(三)第三节.常见心理异常的症状第二单元: 情感障碍(此处情感障碍即为情绪障碍)一、情感障碍概述二、情感障碍临床表现(一)以程度变化为主的情感障碍(二)以性质改变为主的情感障碍(三)脑器质损害为主的情感障碍第三单元: 意志行为障碍一、情感障碍概述(一)基本概念心境(mood)持久的、不强烈的对起因自觉程度不高的一段时间内精神活动的——背景, 基调。

(一)基本概念情绪(emotion)是动物在进化过程中为了保持种族而发展起来的, 它与机体活动相联系, 是原始的、低级的、与欲望满足直接相关的一种内心体验。

在紧急情况下情绪激动可以增强植物神经、内分泌及代谢活动, 以适应应激的需要。

“狗急跳墙”、“饥不择食”(一)基本概念激情(affective impulse)爆发性的、强烈及短暂的情绪, 可伴有意识范围狭窄, 对周围事物及自己心理活动理解和控制力的下降。

(一)基本概念情感(feeling)人类特有的, 与创造、审美、要求得到满足等社会化活动相关联, 受世界观制约的内心体验。

如: 责任感、义务感、友情、荣誉感、耻辱感、羞怯感……(二)情感的特征1.倾向性愤怒、落寞、遗憾、抓狂……2.稳定性指向稳定、起伏稳定、强弱稳定、来去稳定3.深刻性爱、亲情、奉献、忍耐……4.效能性成为行动的动力, 知耻而后勇、化悲痛为力量……二、情感障碍临床表现(一)以程度变化为主的情感障碍1.情感高涨(elation)正性(倾向性鲜明), 眉飞色舞、喜笑颜开、兴高采烈转瞬即变(稳定性差、深刻性差)自我感觉良好,自觉脑子好用, 出口成章、甚至夸大情感有感染力,与环境统一性好,对思维、行为影响明显(效能性高)情感高涨+思维奔逸+活动增多=躁狂综合征 (协调性精神运动性兴奋)常见于:躁狂发作、癔症、器质性精神障碍(甲亢、酒药成瘾、使用激素、脑器质性病变……)2.情感低落(depression)负性(倾向性鲜明)、忧心忡忡, 愁眉不展兴趣下降或消失自我评价低, 脑力迟钝感, 注意、记忆力下降无望\无助\无用自责\自罪\自杀与环境保持密切联系情感低落+思维迟缓+意志活动减退=抑郁综合征常见于:抑郁发作、应激相关障碍、器质性精神障碍(甲减、酒药成瘾、脑器质性病变、药物副作用……)3.焦虑(anxiety)担心发生威胁自身安全和其他不良后果的心境“无缘的恐惧”——缺乏明显客观因素或无充分根据, 做过分严重的估计忧虑不安、怨天尤人、唉声叹气、捶胸顿足、坐立不安、茶饭不思常伴有植物神经功能紊乱可伴有疑病观念常见于:焦虑性神经症、抑郁症、强迫性神经症、癔症、精神分裂症……各种器质性焦虑, 如药源性焦虑(戒断)4.恐怖 (phobia)不以病人意志为转移的恐怖情绪。

一、心理障碍的分类·病因病理学分类与诊断是根据疾病的病因和病理改变建立诊断。

(只适合有明确病因的,比如脑外伤,物质滥用。

)·症状学分类与诊断是根据共同症状或综合征建立诊断。

(精分,双相等)·由于精神障碍多数病因与发病机制不明,缺乏实验室诊断手段,因此对于精神障碍的分类,一般遵循病因病理学分类和症状学分类兼顾的原则进行。

(一)美国精神障碍的分类美国的《精神障碍和统计手册》(DSM-I V) 系统将精神障碍分成17大类,并且对每个诊断都定出了一个明确的诊断标准,还提出了以临床轴为主的多轴诊断概念,因此具有巨大的国际影响。

·DSM-I V的分类1.通常在儿童和少年期首次诊断的障碍2.谵妄、痴呆、遗忘及其他认知障碍3.由躯体状况引起,未在他处提及的精神障碍4.与物质有关的障碍5.精神分裂症及其他精神病性障碍6.心境障碍7.焦虑障碍(应激障碍也归在本类)8.躯体形式障碍9.扮演障碍10.解离障碍11.性及性身份障碍12.进食障碍13.睡眠障碍14.未在他处分类的冲动控制障碍15.适应障碍16.人格障碍17.可能成为临床注意焦点的情况注意:2013年出版的最新版DSM-5将精神障碍分为22类。

相比之前发表的DSM系统,2013年发表的DSM-5有了较大的改变:首先,弱化了五轴诊断系统,在分类上向ICD-10靠拢:DSM-5不再强调五轴诊断体系,而是建议将轴3与1、2合并;在轴IV上推荐使用ICD-10方法;在轴V的使用上建议采用WHODAS (WHO残疾评定量表)进行评定。

其次,强调了对严重程度的评估: DSM-5建议使用规范化量表和问卷对患者症状的严重程度进行评估,从而改变了DSM原版本中以症状数为唯一标准的特点。

·DSM-5的分类1神经发育障碍2精神分裂症谱系障碍与其他精神病性障碍3双相障碍与其他相关障碍4抑郁障碍5焦虑障碍6强迫障碍与其他相关障碍7创伤和应激相关障碍8分离性障碍9躯体症状障碍及相关障碍10喂养和进食障碍11排泄障碍12睡眠-觉醒障碍13性功能障碍14性别烦躁15破坏性、冲动控制和品行障碍16物质相关障碍与成瘾障碍17神经认知障碍18人格障碍19性欲倒错障碍20其他精神障碍21药物所致的运动碍及不良反应22其他可能成为临床关注焦点的问题(二)国际精神与行为障碍分类国际疾病及相关问题的统计分类标准(ICD) ,是由WHO组织全球的专家制定的,该系统中包括各科疾病的诊断标准。