小学科学五年级上册《地表的变化》

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:4

青岛版五年级上册科学教案《地表的变化》教案教学设计一、教学目标1.知道地表的变化是自然界的现象,它对人类的影响;2.了解地壳运动的基本概念,明确地震、火山爆发等自然现象产生的原因;3.掌握地球的层次结构,区分地球的内部结构和外部结构;4.学会描述地球的自转和公转运动,并能解释它们产生的原因;5.了解自然界中的一些常见景观的形成原因,如山、丘陵、峡谷、沙漠等。

二、教学重难点1. 教学重点1.掌握地球的层次结构;2.了解地球的自转和公转运动。

2. 教学难点1.区分地球的内部结构和外部结构;2.解释地球的自转和公转运动产生的原因。

三、教学过程1. 导入环节首先,教师可以通过引导学生回忆上一单元所学内容,了解地理与科学地理的差别,为本单元的学习做好铺垫。

然后,教师可介绍地表的变化对人类的影响并引出本单元的学习内容。

2. 学习内容第一节:地壳运动地壳运动是地球形成和发展的基本过程之一。

尤其是地震、火山爆发等自然现象产生的原因牵动着人们的思维,因此本节重在引导学生了解地壳运动的概念和类型,以及相关的自然现象产生原因。

其中,教师要让学生通过地图、图片、模型等形式了解地球内部的结构和构成。

学习目标1.了解地壳运动的基本概念;2.明确地震、火山爆发等自然现象产生的原因。

教学方法讲授、互动问答。

教学步骤1.通过图片、视频等形式向学生介绍地壳运动的概念、分类和地球内部的结构。

2.通过问答形式引导学生理解地震、火山爆发等自然现象产生的原因。

3.发放学生手册,让学生互相交流和讨论,了解每个自然现象的原因。

第二节:地球的层次结构地球的层次结构可分为地壳、地幔、外核、内核四层。

学生可通过观察、实验、模拟等方式探究地球的内部构造。

然后让学生通过讨论方式理解地球的内部结构与外部结构之间的关系,并将地球的内部结构巧妙地结合到前一节学习的地壳运动中去。

学习目标1.掌握地球的层次结构;2.区分地球的内部结构和外部结构。

教学方法实验、讨论。

6 地表的变化【教学内容】五年级上册第一单元第六课【教学目标】⒈会查阅书刊及其他信息源;能面对地表改变的现象进行合理的解释。

⒉喜欢大胆想象;意识到人与自然应该和谐相处。

⒊了解地球表面是在不断变化的;了解人类活动对地表改变的影响。

【教学重难点】教学重点:了解地球表面在地质作用,人为力量作用中是不断变化。

教学难点:能通过查阅书刊及其他信息源,大胆想象,对地表改变的现象进行合理的解释;意识到人与自然应该和谐相处。

【教具、学具】教师准备:有关自然力量和人为力量对地表影响的图片、文字和视频资料,地表的变化课件。

学生准备:每组准备一套:大托盘、烧杯、水、沙。

【教学过程】一、创设情境,提出问题。

教师课件展示6500万年前和现在的非洲板块,南美洲版块图片。

你有什么发现?(学生回答)。

教师课件展示学生的发现:两块板块越来越远了。

看到这个现象你有什么想法吗?预设:这两个板块以前是不是一块?他们是怎么分开的?地表一直在变化吗?同学们提出那么多有研究价值的问题,这节课我们就来学习《地表的变化》。

(板书课题)二、师生合作,探究研讨⒈认识地表是在不断变化的。

对于地表的变化科学家和同学们一样有很多疑问,并且进行着不断地探索老师这有一份资料,我们来看一看。

课件展示珠穆朗玛峰图片,引出科学家的发现。

青藏高原是世界上最高的高原,号称世界屋脊,科学家在这个地方发现了一些远古时代海洋生物的化石。

你认为青藏高原千万年前是什么样子?学生分析资料猜测青藏高原千万年前的地貌。

预设:青藏高原千万年前应该是海洋,因为科学家在这个地方发现了海洋生物的化石。

你们知道什么是化石吗?教师出示资料卡。

化石是保存在岩层中的古生物的遗体(如动物骨骼、硬壳等)或遗迹(如动物足印、虫穴、蛋、粪便等)。

化石可以告诉我们关于地球的历史及生物进化的许多信息,在科学研究上有着重要的作用。

⒉猜测引起青藏高原地表变化的原因。

是什么原因使青藏高原由海洋变成世界屋脊呢?学生猜测。

《地表的变化》教案教学目标3. 了解地球表面是在不断变化的;了解人类活动对地表改变的影响。

4.了解化石的形成过程, 并能根据化石判断相关的环境信息。

教学重点解化石的形成过程。

教学难点能根据化石判断相关的环境信息。

教学方法实验操作, 小组合作探究课前准备相关课件或图片: 青藏高原、喜马拉雅山风景图(包括对生物化石的特写), 非洲、拉丁美洲板块图, 火山、地震、三角洲, 石蘑菇及风蚀蘑菇, 石灰岩溶洞和石笋, 海蚀、冰蚀等地貌景观以及山峡工程、三北防护林、开山修路、乱砍森林、人类填海造陆、开挖河道、修建水库、过度放牧、沙尘暴、地质塌陷、荒漠化、蓄水发电等图像资料等。

课时安排1课时教学过程一、导入新课播放火山、地震、海啸、山崩或雪崩、山洪和泥石流等视频资料以及不易被人们觉察, 如湖泊沉积作用, 地表的沉陷, 海岸的变迁, 河流的冲刷等方面的图片资料或展示一些图片让学生观看。

二、新课学习1.认识地表地球表面不是一成不变的。

教师通过课件出示一个6500万年前和现在地球海陆分布图, 让学生观察海洋与陆地的分布情况。

问学生:地球表面是一成不变的吗?猜想它以前会是个什么样的?并由此看能发现地表演变过程。

讨论:你们知道“沧海桑田”的故事吗?传说中国古代有个叫麻姑的仙女,曾经多次看到东海变成桑田。

你认为沧海能变成桑田吗?你能提供出证据吗?提出化石的概念。

请思考这几个问题:(1)我国科学考察、登山队在青藏高原、喜马拉雅山区的岩石中发现了含有鱼、海藻、海螺等海洋生物的化石, 这说明了什么问题?(2 )近年来, 人们发现在台湾海峡海底的某些地方, 分布着古代森林的遗迹, 反映了此地带在过去是什么状况?总结:这些事实说明今天的地表形态, 都是经过漫长的历史时期不断演变而成的, 现在仍在不断变化着。

以青藏高原、喜马拉雅山区和台湾海峡的海陆变迁的实例引入。

把学生迅速带入问题的情景, 这两个例子比较生动、鲜明, 对学生来说又比较新奇, 不仅可以加深学生对地表变化的感性认识, 还可使学生由好奇而产生进一步学习的兴趣。

青岛版小学科学五年级上册精品教案《地表的变化》教学目标:1、学生学会查阅书刊及其它信息源,能对地表改变的现象进行合理的解释;2、培养学生想象能力,使学生意识到人与自然应该和谐相处;3、让学生了解地球是在不断变化的,了解人类活动对地表改变的影响。

教学重点:用科学的方法探究地表是在不断变化的以及人类活动对地表改变的影响。

教学难点:认识地表变化对人类影响的双重性。

教学准备:教师与学生共同搜集自然力量和人为力量对地表影响的资料。

教学过程:一、猜图导入同学们,上课前我们一起来做一个猜图游戏,请同学们根据大屏幕上给出的图片来猜一下这是什么地方?看看哪个小组知道的最多?〖出示各种地貌图片〗学生猜图片同学们知道的还真不少呢!其实地球上关于这样的地表形态还有很多,老师不知道你都到过哪些地方?能不能向大家介绍一下?学生交流刚才我们一起介绍了这么多姿多彩的地表形态,那么这些地表形态一开始就是这样的吗?是的,地表是在不断变化的,今天这节课我们就一起来研究地表的变化。

(板书:地表的变化)二、合作探究1、提出问题,确定主题地表形态可以说是千姿百态的,关于地表里面藏着好多的问题等着我们去发现去研究,好好想一想,你最想研究什么呢?学生交流2、猜测地表变化原因前几课我们学习了火山、地震等相关知识,结合前几课我们学的知识,大胆猜想一下,究竟是什么原因造成了地表的变化?鼓励学生大胆想象3、对影响地表的因素进行分类刚才同学们对地表千姿百态的原因做了大胆的猜想,科学探究的过程首先就是从猜想开始的,这一点我们同学们刚才已经做到了,并且做得非常好。

同学们,我们如果能给影响地表的众多因素分一分类,你觉得该怎样分?学生试着分类,教师引导教师小结:像火山、地震这些因素我们称为自然力量;像京杭大运河、三峡工程这些因素我们称为人为力量。

今天我们就从自然力量和人为力量这两个主题入手来研究地表的成因可以吗?4、自选主题,小组合作探究,认识自然力量和人类活动对地表的影响小组讨论选择研究的主题教师分发资料,以备学生参考研究自然力量的小组进行全班交流(针对学生的交流,教师适时播放关于火山、地震、风化、搬运、沉积、板块移动等的课件资料。

新2024秋季小学五年级科学上册《第三单元地表的变化:地震》教案一、教学目标核心素养:1.1 知识与技能•学生能够了解地震的基本概念和地震发生的原因。

•学生能够知道地震的等级和地震波的类型。

1.2 过程与方法•学生能够通过模拟实验和观察,感受地震对地表的影响。

•学生能够培养观察、分析和解释自然现象的能力。

1.3 情感、态度与价值观•激发学生对自然现象的探究兴趣,培养科学探索精神。

•使学生认识到地震的危害和防灾减灾的重要性,培养安全意识。

二、教学重点•地震的基本概念和发生原因。

•地震的等级和地震波的类型。

三、教学难点•理解地震波的传播方式和地震对地表的影响。

•培养学生的安全意识和防灾减灾能力。

四、教学资源•地震相关的图片、视频资料。

•模拟地震的实验器材(如震动器、沙盘等)。

•相关的科学书籍和资料。

五、教学方法•讲授法:介绍地震的基本概念和发生原因。

•实验法:通过模拟实验让学生感受地震的影响。

•讨论法:引导学生讨论地震的危害和防灾减灾的方法。

六、教学过程1. 教学导入•展示地震的图片或视频,引起学生兴趣。

•提问:你们知道地震是什么吗?地震发生时,地表会有什么变化?2. 新课学习(1)地震的基本概念和发生原因(10分钟)•讲解地震的定义和地震发生的原因(板块运动等)。

•展示地震发生的示意图,帮助学生理解。

(2)地震的等级和地震波的类型(5分钟)•介绍地震的等级(里氏震级)和地震波的类型(纵波、横波)。

•展示地震波传播的动画,让学生直观了解。

(3)模拟实验(10分钟)•利用模拟地震的实验器材进行实验,让学生感受地震对地表的影响。

•观察实验现象,讨论实验结果。

(4)讨论地震的危害和防灾减灾方法(10分钟)•分组讨论:地震会带来哪些危害?我们应该如何防灾减灾?•小组内分享观点,形成共识。

3. 整理•总结地震的基本概念和发生原因,强调地震的危害和防灾减灾的重要性。

•回顾实验现象和讨论结果,加深对地震的理解。

4. 布置作业•要求学生搜集关于地震的资料,整理成一份简单的报告。

小学科学《地表的变化》教学设计25篇第一篇:小学科学《地表的变化》教学设计2《地表的变化》教学设计课前准备1、教师、学生搜集自然力量和人为力量对地表影响的图片、文字和视频资料;2、每组准备一套:带铁圈的铁架台、酒精灯、烧杯、水、两块掰开的泡沫。

教与学的目标1.会查阅书刊及其他信息源;能面对地表改变的现象进行合理的解释。

2.喜欢大胆想象;意识到人与自然应该和谐相处。

3.了解地球表面是在不断变化的;了解人类活动对地表改变的影响。

【教学过程】一导入新课1、展示青藏高原图片,(青藏高原号称“世界屋脊”,平均海拔4000米以上),有趣的是登山队员多次在青藏高原的喜马拉雅山主峰上发现海洋古生物化石(展示图片);2、展示非洲板块和拉丁美洲版块图片。

你看到了什么?你有什么想法?让学生猜想、交流并汇报。

3、地球表面是不断变化的,这节课我们就来学习《地表的变化》。

(板书课题)二探究新知1关于地表的变化,大家想研究哪些问题?学生讨论汇报。

(为什么地表会发生变化?什么力量让地表发生变化?地表变化对人类的影响?我们这里的地表发生过变化吗?)2、为什么地表会发生变化?根据已有的经验和现有知识,先猜一猜。

学生回答(地震、火山、风化、搬运、堆积等)。

3、上面同学们说的既有自然力量对地表的影响,也有人为力量对地表的影响。

到底是不是这样呢?以小组为单位,先充分交流你们课前搜集的资料,看一看自然力量对地表的影响。

小组讨论交流并汇报。

4、做实验也是我们研究科学的好方法。

设计什么样的实验呢?板块运动模拟实验:在盛有水的烧杯内放两块紧靠的泡沫,用酒精灯加热烧杯,泡沫块逐渐分开。

小组讨论设计实验方案。

生汇报实验方案。

生做实验。

5、教师展示资料:(火山、地震、泥石流、石蘑菇等)小结:自然力量如板块移动、火山、地震、风化等都能对地表、地貌造成很大的影响。

6、人类活动对地表有哪些影响呢?小组讨论交流、汇报。

(乱砍乱伐、过度放牧对地表的影响)。

教师展示图片:(三峡工程、三北防护林、开山修路等)小结:人类活动在不断的改变着地表形态,而且影响越来越大。

小学科学《地表的变化》优质教案教学设计小学科学《地表的变化》教学设计一、教学目标知识目标:1.了解地球表面不是一成不变的,多种地表形成的原因。

2.人类的行为也使地表发生了变化。

3.知道地表的变化是一个漫长的过程。

过程与方法:1.能够根据资料推断某地方在很久以前的地形。

2.能够对一些现象做出大胆的猜想,并用证据支持自己的解释。

情感、态度、价值观:1.感叹自然的力量,意识到人与自然要和谐相处。

2.培养不断探索、思考的好奇心和求知欲。

二、教学重、难点教学重点:地球多种地表形成的原因。

教学难点:地表是不断变化的,需要通过证据推断过去的地形。

三、教学准备教学课件、图片、化石模型等。

四、教学过程一)新课导入1.教师引导学生想象自己置身于青青草原,引出地球表面的多样性和变化性。

2.引出课题《地表的变化》,并解释本节课的目标。

二)地球表面是一成不变的吗?1.欣赏喜马拉雅山的图片,引出该山脉曾经是海洋的证据。

2.展示鱼龙、鱼、海藻、海螺的化石图片,让学生推测为何会在喜马拉雅山采集到这些化石。

3.学生小组讨论、推测,并说出理由。

4.交流:让学生分享自己的推测和证据,引导他们用证据支持自己的解释。

三)地表的变化过程1.教师引导学生思考,地表是如何发生变化的。

2.展示一些地表变化的图片,如河流冲刷出的峡谷、地震造成的地表裂缝等,让学生观察、描述、推测。

3.引导学生认识到地表的变化是一个漫长的过程,需要通过证据推断过去的地形。

四)人类活动对地表的影响1.教师引导学生思考,人类的活动是否会对地表造成影响。

2.展示一些人类活动对地表造成的影响的图片,如采矿、建筑等,让学生观察、描述、推测。

3.引导学生意识到人类的活动也会对地表造成影响,需要和谐相处。

五)课堂小结1.回顾本节课的内容和目标。

2.引导学生思考,地表的变化对我们有什么启示和警示。

3.鼓励学生不断探索、思考,培养好奇心和求知欲。

五、教学反思本节课通过图片展示、小组讨论等方式,引导学生观察、描述、推测,培养了他们的观察力和思考能力。

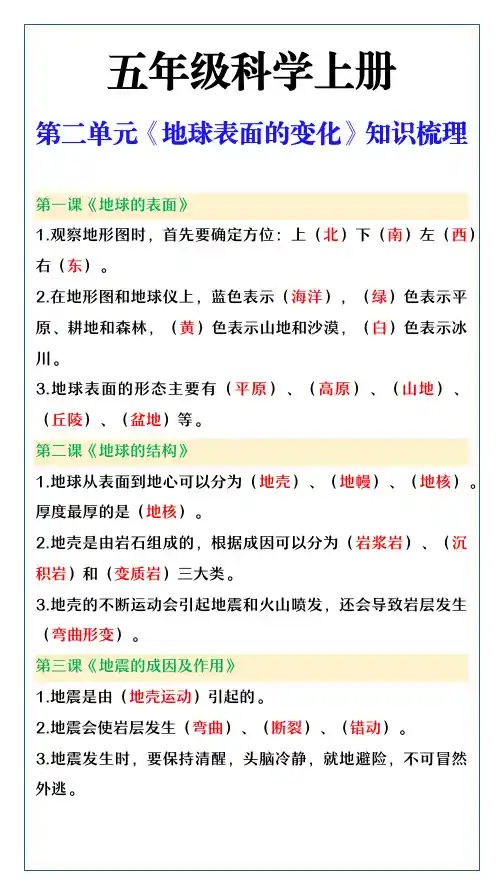

《地球表面的变化》单元知识点1.地球表面的地形是多种多样的。

2.地形是指地势高低起伏的变化,即地表的形态。

3.常见的地形及其特点:平原:宽广平坦,起伏很小;丘陵:高低起伏,坡度较缓,由连绵不断的低矮山丘组成;高原:面积广大,地形开阔,周围以明显的陡坡为界;山地:地势较高,蜿蜒起伏,层峦叠嶂;盆地:四周地势较高,中间低平;4.地形图上,不同的颜色表示不同的地形,蓝色表示海洋,绿色表示平原,黄色表示丘陵,棕褐色表示山地和高原,白色和淡紫色表示积雪和冰川。

5.地球上海洋面积(71%)比陆地面积(29%)大。

6.我国的地形多种多样,地势西高东低,西部高,多高原、山地,东部低,多平原、丘陵。

7.影响地形变化的因素:地震、火山、风的作用(雅丹地貌)、水的作用……8.地球从表面到地心可以分为地壳(平均厚度约17千米)、地幔(厚度约2900千米)、地核(平均半径约3500千米)三个圈层。

9.组成地壳的岩石可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

岩浆岩:玄武岩、浮石、花岗岩沉积岩:砾岩、砂岩、页岩变质岩:大理岩、板岩10.地壳在不断地运动。

地球内部的岩浆在不停地涌动,有时会通过地震和火山喷发让我们感受到。

地壳运动会使岩层受力,就会发生弯曲变形。

11.通过地震模拟实验,我们发现:迅速拉开时,泥层会断裂,迅速挤压时,泥层会隆起。

12.地壳在不断运动,当地下的岩层发生弯曲、断裂、错动等会引起地表的震动,这就是地震。

13.地震给地球表面带来的变化:地震造成山地滑坡,阻塞河道,形成堰塞湖;地震使地面出现了裂缝、塌陷、扭曲变形。

地震给地表带来的变化是剧烈的。

14.地震发生时我们该如何自救?(了解)室内如何逃生:迅速钻到床下、桌下,同时用被褥、枕头、脸盆等物护住头部,等地震间隙再尽快转移到安全的地方。

地震时如果房屋倒塌,应呆在床下或桌下千万不要移动,要等到地震停止再逃出室外或等待救援。

如果住在楼房中,最安全、最有效的办法是及时躲到两个承重墙之间最小的房间,如厕所、厨房等。

小学科学:《地表的变化》教案课前准备1、教师、学生搜集自然力量和人为力量对地表影响的图片、文字和视频资料;2、每组准备一套:带铁圈的铁架台、酒精灯、烧杯、水、两块掰开的泡沫。

教与学的目标1.会查阅书刊及其他信息源;能面对地表改变的现象进行合理的解释。

2.喜欢大胆想象;意识到人与自然应该和谐相处。

3.了解地球表面是在不断变化的;了解人类活动对地表改变的影响。

【教学过程】一导入新课1、展示地球图片和青藏高原图片,(青藏高原号称“世界屋脊”,平均海拔4000米以上),有趣的是登山队员多次在青藏高原的喜马拉雅山主峰上发现海洋古生物化石(展示图片);2、展示非洲板块和拉丁美洲版块图片。

你看到了什么?你有什么想法?让学生猜想、交流并汇报。

3、地球表面是不断变化的,这节课我们就来学习《地表的变化》。

(板书课题)二探究新知1关于地表的变化,大家想研究哪些问题?学生讨论汇报。

(为什么地表会发生变化?什么力量让地表发生变化?地表变化对人类的影响?我们这里的地表发生过变化吗?)2、为什么地表会发生变化?根据已有的经验和现有知识,先猜一猜。

学生回答(地震、火山、风化、搬运、堆积等)。

3、上面同学们说的既有自然力量对地表的影响,也有人为力量对地表的影响。

到底是不是这样呢?以小组为单位,先充分交流你们课前搜集的资料,看一看自然力量对地表的影响。

小组讨论交流并汇报。

4、做实验也是我们研究科学的好方法。

设计什么样的实验呢?板块运动模拟实验:在盛有水的烧杯内放两块紧靠的泡沫,用酒精灯加热烧杯,泡沫块逐渐分开。

小组讨论设计实验方案。

生汇报实验方案。

生做实验。

5、教师展示资料:(火山、地震、泥石流、石蘑菇等)小结:自然力量如板块移动、火山、地震、风化等都能对地表、地貌造成很大的影响。

6、人类活动对地表有哪些影响呢?小组讨论交流、汇报。

(乱砍乱伐、过度放牧对地表的影响)。

教师展示图片:(三峡工程、三北防护林、开山修路等)小结:人类活动在不断的改变着地表形态,而且影响越来越大。

教科版科学五年级上册知识总结第二单元地球表面的变化1.地形及地形的特点:2.地球上海洋面积比陆地面积大;我国西部多高山,东部多平原。

3.影响地形变化的因素有哪些?内力作用和外力作用①内力作用主要是地壳运动,以构造运动为主,还会有地震.火山等比较剧烈的运动.会让地形变得高低不平.②外力作用主要是太阳.水.风等的风化、侵蚀、搬运、沉积作用,使得地形削高填低趋向平坦.”4.我们现在看到的地球表面与地球的构造有关。

地球的内部结构:地球从表面到地心可以分为地壳、地幔、地核三个圈层。

组成地壳的岩石可以分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

5.地壳在不断地运动,地球内部的岩浆在不停地涌动,有时会通过地震和火山喷发让我们感受到。

地壳的运动常常会使岩层发生弯曲变形。

6.地震和火山是地球内部运动引起的,绝大部分的地震发生在地壳内。

7.地震震级较大时会使地表形态重塑,由于地震成因不同,形成的新的地形也不同。

地震有很多类型,有的使地壳断裂,就形成了断崖,还有的使地壳隆起,形成了新的山丘,还有就是地壳断裂,形成峡谷,如著名的东非大裂谷,还有可能地壳下陷,使山丘变成平原。

8.地球内部的运动使地表形态发生不断的变化,这种变化有时表现出来是很猛烈的,像地震和火山;有时是极其缓慢的变化,像喜马拉雅山年复一年的隆起;地球表面的很多变化都是在流水.风.冰川.海浪.气温.重力.动植物等自然力的作用下很缓慢的进行的,我们在短时间内难以察觉。

9.火山活动与地幔和地壳的运动有关。

叙尔特塞火山岛.长白山天池是由火山喷发形成的。

10.火山喷发对环境的影响:火山喷发会给人类带来严重的灾难,比如烧毁森林.房屋,掩埋农田和城市,污染空气,导致滑坡.山崩.泥石流.地震等。

但落在火山周围的火山灰能提高土壤肥力,使森林和庄稼生长得更好;火山地热是一种清洁能源,加热后的水能作为热源被人们利用;火山灰和火山岩还是筑路的好材料。

11.岩石变化的原因有冷和热的作用、流水的作用、植物的作用、动物的活动等。

五年级上册第二单元《地球表面的变化》复习资料一、基础知识:(一)认识地球1.地形图是用符号和颜色来表示地球表面的地形地貌的地图。

2.地球表面是凹凸不平的,可以划分为海洋和陆地两部分,其中海洋多,陆地少,陆地被海洋包围着。

3.陆地地形主要有平原、高原、山地、丘陵、盆地五大类。

玉环的地形主要是丘陵。

我国分布最广,面积最大的地形是山地。

4.中国的地势西高东低,呈三级阶梯状分布,西部多高山,东部多平原。

5.地球的结构从外到内可以分为地壳、地幔、地核三个圈层。

地震主要发生在地壳部分,火山与地壳和地幔有关。

在地球深部,越往下,温度越高,压力越大。

6.地壳主要由岩浆岩、沉积岩和变质岩组成。

岩浆岩:玄武岩、浮石、花岗岩等沉积岩:砾岩、砂岩、页岩等变质岩:大理岩、板岩等7.地壳在不断地运动,地壳运动常常使岩石发生弯曲变形。

(二)影响地形变化的因素1.地球内部力量运动对地形造成的变化猛烈且迅速。

地震和火山喷发都是由地壳运动而产生的,是地球内部力量的两种表现形式。

①地震的成因:地壳运动使板块挤压或断裂,使岩层发生弯曲、断裂或错动。

地震会造成房屋倒塌、道路损毁等危害,甚至产生堰塞湖。

②火山喷发的形成条件主要有高温高压、地壳中存在薄弱地带、岩浆中存在大量的气体。

火山喷发有利有害。

火山灰能提高土壤肥力;火山地热是一种清洁能源;火山岩和火山灰还能做建筑材料。

2.地球外力作用对地形造成的变化缓慢且温和。

外力作用主要是风和水的作用。

①风主要通过磨蚀、搬运和堆积作用使地表逐渐发生改变。

(1)磨蚀:雅丹地貌、风蚀蘑菇搬运:戈壁堆积:沙漠(2)大风、洪水的力量可以把大块的岩石破碎后形成的细小的沙、土搬运到远方,只留下大大小小的砾石,这便形成了戈壁滩。

被带走的沙子在风或流水速度减小时沉积下来,日积月累形成了沙漠。

②水主要通过侵蚀和沉积作用使地表逐渐发生改变。

(1)降雨具有侵蚀的作用,会冲走松散的土壤,造成水土流失,从而改变地表的形态。

青岛版五年级上册科学教案《地表的变化》教案教学设计一、教学目标1.掌握地球的构造和地表的变化情况。

2.理解大地震、火山爆发、地震作用、风化作用等自然现象。

3.了解环保意识以及少量的自然科学知识。

二、教学内容1.介绍地球(地球的科学知识)2.介绍地球的构造和地表的变化(探究动态地球)3.介绍大地震、火山爆发、地震作用、风化作用等自然现象(探索地表变化的原因)三、教学过程第一部分:介绍地球1.教师放映有关地球图像的资料,并开展探讨。

然后让学生在自然环境中进行一次有关自然环境的观察。

反复问同学们自然环境中存在哪些自然元素。

2.教师通过引导与谈论的方式,引导学生反思有关自然元素与自然环境的联系。

3.引导学生进一步思考:人类自然环境(绿色、环保意识),人们对环境的破坏会带来什么后果?第二部分:介绍地球的构造和地表的变化1.教师引导孩子们自己思考,掌握自然地理环境与地球构造的关系。

2.学习大地震、火山爆发、地震作用、风化作用等自然现象以及它们的效果。

了解环保意识以及少量的自然科学知识。

3.在分组后如果分班,选择一个大地图指出学生所在的城市。

教师可以通过向学生讲授现实中发生的例子的方式,引导他们理解与掌握自然环境中地球的特点。

第三部分:环保意识培养1.教师可以通过情景故事与游戏等形式,引导学生对自然环境的问题有一个更深入的理解与思考。

2.老师还可以使用与环境相关的报告演讲、涂鸦绘画和读书笔记等活动,让学生更加积极地参与环保活动,并落实在生活中,启发学生环保、节约资源的重要性。

四、教学评估方式1.针对学生已经学过的地球科学知识,老师可以布置一些测试题,分别考查学生对自然环境的了解和了解地球构造的程度。

2.在小组活动结束后,让同学们在小组中展示出他们的作品,评估他们的解答及环保意识的表现。

青岛版小学科学五年级上册精品教案《地表的变化》教学目标:

1、学生学会查阅书刊及其它信息源,能对地表改变的现象进行合理的解释;

2、培养学生想象能力,使学生意识到人与自然应该和谐相处;

3、让学生了解地球是在不断变化的,了解人类活动对地表改变的影响。

教学重点:

用科学的方法探究地表是在不断变化的以及人类活动对地表改变的影响。

教学难点:

认识地表变化对人类影响的双重性。

教学准备:

教师与学生共同搜集自然力量和人为力量对地表影响的资料。

教学过程:

一、猜图导入

同学们,上课前我们一起来做一个猜图游戏,请同学们根据大屏幕上给出

的图片来猜一下这是什么地方?看看哪个小组知道的最多?〖出示各种地貌图

片〗

学生猜图片

同学们知道的还真不少呢!其实地球上关于这样的地表形态还有很多,老

师不知道你都到过哪些地方?能不能向大家介绍一下?

学生交流

刚才我们一起介绍了这么多姿多彩的地表形态,那么这些地表形态一开始

就是这样的吗?是的,地表是在不断变化的,今天这节课我们就一起来研究地

表的变化。

(板书:地表的变化)

二、合作探究

1、提出问题,确定主题

地表形态可以说是千姿百态的,关于地表里面藏着好多的问题等着我们去发现去研究,好好想一想,你最想研究什么呢?

学生交流

2、猜测地表变化原因

前几课我们学习了火山、地震等相关知识,结合前几课我们学的知识,大胆猜想一下,究竟是什么原因造成了地表的变化?

鼓励学生大胆想象

3、对影响地表的因素进行分类

刚才同学们对地表千姿百态的原因做了大胆的猜想,科学探究的过程首先就是从猜想开始的,这一点我们同学们刚才已经做到了,并且做得非常好。

同学们,我们如果能给影响地表的众多因素分一分类,你觉得该怎样分?

学生试着分类,教师引导

教师小结:像火山、地震这些因素我们称为自然力量;像京杭大运河、三峡工程这些因素我们称为人为力量。

今天我们就从自然力量和人为力量这两个主题入手来研究地表的成因可以吗?

4、自选主题,小组合作探究,认识自然力量和人类活动对地表的影响

小组讨论选择研究的主题

教师分发资料,以备学生参考

研究自然力量的小组进行全班交流(针对学生的交流,教师适时播放关于火山、地震、风化、搬运、沉积、板块移动等的课件资料。

)

研究人为力量的小组进行全班交流(针对学生交流,教师适时播放关于京

杭大运河、三峡工程、三北防护林、乱砍森林、过度放牧、石墨矿坑等课件资料)

本环节适时对学生进行环境教育。

5、认识地表变化对人类的影响

同学们,我们知道事物往往都是相互作用的,人类的活动能改变地表的形态,那么,地表形态的改变对我们人类有没有影响呢?

学生交流地表变化带来的负面影响

老师注意到了我们刚才交流的这些都是地表变化带给我们的负面影响,难道地表的变化只能带给我们负面影响吗?

学生讨论交流,教师引导学生考虑正面的影响

小结:从刚才同学们的交流中我注意到了地表的变化确实影响到了我们的生活,这种影响既有正面的也有负面的。

这就要求我们人类不仅要利用大自然、改造大自然,更要善待我们这个共同的家园,只有这样人与大自然才能和谐相处。

三、自由活动,为保护家园献计献策

我们如何善待我们的家园、保护我们的地表呢?

学生交流保护地表的措施

同学们提出了这么多保护地表的合理化建议,非常好,那么就让我们携起手来,共同为保护我们的家园贡献一份力量吧。

四、课堂小结,课外延伸

本节课很高兴和同学们一起认识了地表的变化,知道了影响地表变化的各种因素以及这种变化给我们人类带来的正负影响。

同学们,作为黄岛人,我们很自豪,因为黄岛作为大青岛的主力军,随着

海湾大桥的建成,黄岛的发展也会更加美好。

为了我们更加美好的黄岛,请同学们课后做一个调查报告:在黄岛,在你的身边,地表发生了哪些改变?这种改变对你、对当地的人产生了哪些影响?这种影响是正面的、还是负面的?

附:板书设计

力量

地表的变化影响人类

人为力量

课后评析:

优点:

教师尊重认知规律,通过“发现提出问题”“猜想假设”“梳理观点”“学习资料深入认识”“回归生活反思行动”的过程体现出讨论课的基本架构。

不足:

1.教学策略:资料学习后的交流环节策略单一,趣味性不足,让课堂陷入

乏味循环;关于指导学生学习资料的策略有所缺失。

2.目标落实方面:“了解地球表面不断变化”可设计一个想象百年后的三

峡、泰山、桂林……及原因的巩固环节,可以让学生真正感知“不断变

化”,更可了解学生对知识的掌握情况。