欧美产品责任法比较

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:3

美国产品责任法对中国的启示李梦骁东北师范大学2007级电子商务英语三班美国的产品责任法起步很早,而且发展的几位迅速,经过数十年的发展完善,目前已经拥有比较完备到位的系统。

而我国的产品责任法诞生较晚,和美国的产品责任法相比不够成熟。

笔者认为美国的产品责任法的诸多优点中,其产品责任立法和归责立法两方面尤为值得我国进行深入思考并学习借鉴,对中国有很重要的启示。

一.美国产品责任法给我国产品责任立法的启示我国虽然也有了相关的产品责任法律规定,但由于缺乏像美国那样严格的产品责任机制,致使假冒伪劣商品泛滥成灾,假冒伪劣商品造成重大损害的恶性事件不断发生。

我国已经加入世界贸易组织,如果产品责任问题不解决,不仅会影响到我国消费者购买国产货的信心,还会直接影响到外贸出口,并进而影响到我国产品在国际市场上的形象。

同时,出口机会的增多,外国消费者向我国生产者索赔的概率就会随之增加。

在美国和其他发达国家,产品责任的赔偿数额动辄几百万、几千万甚至上亿美元。

如果我国目前还不将完善产品责任立法提上议事日程,后果将不堪设想。

此外,外国商品的大量涌入,随之而来的产品责任案件也会不断发生。

只是由于我国消费者对产品责任法不太熟悉,才使得消费者的索赔主要停留在产品质量问题上,而产品质量案件和产品责任案件的结果是大不一样的。

因此,完善我国的产品责任立法,应当从美国产品责任法中探求启示。

笔者认为,美国产品责任法至少在以下几个方面已经给我国立法提供了有益的启示。

1.扩大“产品”的范围。

我国《产品质量法》中的“产品”范围不够宽。

随着国际贸易的进一步自由化,对“产品”作扩大化解释是非常必要的。

将无形物(如电等)、智力产品(如书籍、电脑软件等)、天然产品(如药材、天然食品等)确定为“产品”,是全面保护消费者权益所必需的。

2.实行严格产品责任。

我国《民法通则》和《产品质量法》对生产者、销售者产品责任采用的两种制度共存的规定,显然不利于充分保护消费者的合法权益,也不足以威慑缺陷产品的销售者和其他提供者。

我国产品质量法与西方产品责任法之比较摘要:《中华人民共和国产品质量法》该法的颁布对于加强产品质量管理、保护消费者权益起着重大作用。

关于产品质量与责任的立法,在国际上已有近百年历史。

早期的产品责任法首先在英美判例中出现,到第二次世界大战后在欧美国家,对保护消费者权益起到了强有力作用。

本文就我国的《产品质量法》与西方国家的《产品责任法》进行比较,并指出了我国《产品质量法》不足的地方及以后我们在实际工作中应该注意的问题。

关键词:产品质量法;产品责任法;产品质量与责任在日常生活中,我们无时无刻不在接触和使用着很多很多的产品,而随着经济的发展,人们生活水平的提高,对于产品的种类和质量上的要求也日渐增长,从而关于产品质量和消费者切身利益的问题也成为了人们日益关注的焦点,同时也成为了我们学习的重点。

在全球范围内,我国关于产品质量责任的法律法规的出台还是比较晚的,体系也不是很完备,不免存在着一些漏洞和不足,这就要求我们在学习和实践的同时,发掘我国现行相关法律法规的缺陷,借鉴国外较先进的产品质量法或产品责任法体系,进而完备和提高我国产品质量法的体系、水品和作用,在此我就以欧美产品责任法与中国产品质量法中部分主要理论来做比较的方式来阐述我个人的一些观点。

[1]既然是关于理论上的比较,那就免不了现在概念上进行一下对比。

首先说产品,不同的国家法律中由于不同的国情和生活习惯等对于产品有着不同的定义。

美国1979年《统一产品责任示范法》将产品定义为:具有真正价值的,为进入市场而生产,能够作为组装整件或作为部件、零件交付的产品。

可见美国产品责任法注重的是产品的价值和用途。

德国1990年《产品责任法》将产品定义为:任何动产,即使已经被装配在另一动产和不动产之内。

可见德国产品责任法规定的产品的范围非常之大。

中国《中华人民共和国产品质量法》所称的产品是指经过加工、制作,用于销售的产品。

可见中国的产品质量法对产品的产生过程和用途较为重视。

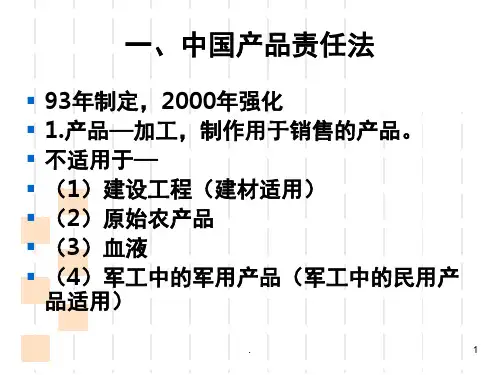

我国《产品质量法》存在的问题(整理版)一、产品范围问题“产品”是各国产品责任法首先要明确的概念。

我国的《产品质量法》第二条规定,产品是“经过加工,制作,用于销售的产品,建筑工程不适用本法的规定,但是,建设工程使用的建筑材料,建筑构配件和设备,属于前款规定的产品范围的,适用本法规定”。

该法第七十三条规定“军工产品质量监督办法,由国务院,中央军事委员会另行制定。

因核设施,核产品造成损害的赔偿责任,法律,行政法规另有规定的,依照其规定”。

对于这个定义,我认为,产品外延较窄,应稍宽泛一些,我国毕竟是发展中国家,与西方国家在经济发展,科技水平尚有一定差距,生产者的经济势力较弱小,无力承担像西方国家生产者,销售者那样重的产品责任。

因此,产品质量法中的“产品”宜从以下几个方面把握:1.必须是生产活动的有形产出物和无形产出物,不包括智力产品。

无形产出物包括电,煤气,天然气,因为电,煤气,天然气现已成为或将成为消费者普遍使用的能源,产品质量法应将电,煤气,天然气归属产品范围内,智力产品包括图书,计算机软件等,应由知识产权法专门调整。

2.不包括初级农产品和天然物品。

因为初级农产品,天然产品主要是借助大自然条件天然生成,不依附于人的加工,制作,在造成消费者损害的情况下,可适用其他的保护消费者权益的法律法规。

3.必须用于流通。

《产品质量法》第二条用“销售”一词欠恰当,因销售是指生产制造产品的目的,不是已经进人流通。

假如让生产者为生产制造出但尚未入流通的产品承担责任是有失公平的,并且会与该法第四十一条的“未将产品投入流通”作为生产者免责条件的规定矛盾。

现实中,企业除采用销售方式,还会采用赠送,发放福利的形式交付给消费者或使用者,因此,为囊括产品进入消费领域的各种方式,使该法前后规定相一致,用“流通”代替“销售”更合适。

4.不包括军工产品,核设施,核产品。

因为这些产品是禁止流通物,虽经人们加工制造,只是为了特殊目的,不是用于消费,不适用《产品责任法》。

产品责任法,是指调整有关产品的生产者、销售者与消费者、使用者或第三者之间,基于产品缺陷引发的侵权行为所产生的人身伤害或财产损害,依法应由生产者或销售者分别或共同负责赔偿关系的法律规范的总称。

美国的产品责任法是目前世界上发展最迅速、最完备、最具代表性的产品责任法之一;欧共体的产品责任法也有着很详细的规定和记载。

但是,两者之间还是有许多的不同之处。

美国与欧共体的产品责任法之比较一、欧美产品责任立法的发展比较(一)欧洲产品责任法欧洲大部分国家属于大陆法系(英国除外),也就是成文法为主的国家。

有关产品责任问题的案例最早出现于英国,1842年英国“温特博特姆诉赖特”一案之后,便逐渐形成了这样一种理论:在没有契约关系的情况下,对于缺陷产品的受害人,产品的提供者不仅不承担契约方面的责任,而且也不承担侵权方面的责任。

从此以后,“无合同、无责任”原则在产品责任领域流行了起来,以契约为基础对产品事故承担责任在英美法中得以确认并被奉行近一个世纪。

1932年5月26 日英国上议院审理的“多诺霍诉史蒂文森案”将“过错”概念即疏忽责任引入产品责任法中,这一案件使“产品责任制原则”过渡为“过失责任原则”,是英国产品责任法发展史上的一大进步,其价值目标是为了更公平合理地保护产品受害人的合法权益,充分体现了现代法律的衡平法的精神。

在20世纪中期以前,欧洲没有专门的产品责任法,法院主要是通过引申解释民法典有关规定来处理产品责任案件。

自70年代开始,在欧共体的推动下,欧洲各国开始重视产品责任的研究和立法。

1976年,欧洲理事会通过了《斯特拉斯堡公约》(《欧洲共同体关于造成人身伤害与死亡的产品责任的欧洲公约》)。

这是世界上第一个有关产品责任的实体法规范国际公约。

为了进一步推动产品责任法的建立和完备,1985年,欧共体通过了《产品责任指令》(《关于瑕疵产品责任指令》),确定了该指令的适用范围、产品责任原则、免责条款和诉讼时效等内容。

(二)美国产品责任法美国法律一直以判例法为主,产品责任法也不例外。

欧美产品责任法比较及启示【内容提要】本文主要从产品责任立法体例、产品责任主体、产品责任归责原则以及产品责任损害赔偿范围等方面,对欧美产品责任法进行了比较分析,并在此基础上,就我国产品责任法的完善提出了一些看法和建议。

【关键词】产品责任/产品责任主体/归责原则/损害赔偿……产品责任是因缺陷产品造成人身、他人财产损害而引起的损害赔偿责任。

在现代社会,随着科学技术的飞速发展,产品种类日渐丰富,产品功能日益繁多,产品构造日趋复杂,导致产品的危险程度大大增加。

因产品缺陷造成的损害事故层出不穷。

为此,美国、欧共体等发达国家和地区纷纷针对产品责任问题开展专门立法,以维护消费者、用户的合法权益,逐渐形成了各国的产品责任法。

本文拟就欧美产品责任法的几个主要方面试作比较分析,并在此基础上,谈谈欧美产品责任立法对我国的启示。

一、产品责任立法体制的比较(一)以成文法为主的欧洲产品责任法除英国外,欧洲大部分国家属于大陆法系,即以成文法传统为主的国家。

一般认为:1842年英国的温特伯顿诉莱特案(WinterbottomV.wright)是英国也是世界产品责任制度的发端。

不过,在本世纪中期以前,欧洲并无专门的产品责任法,“它们的法院主要是通过引申解释民法典有关规定来处理产品责任案件。

”(注:冯大同.欧洲产品责任法的新发展(J).中国法学.1992(1)。

)自70年代初开始,在欧共体的推动下,各国日益重视产品责任的研究和立法。

1976年欧洲委员会通过了世界上第一个有关产品责任的实体法规范国际公约《关于人身伤亡的产品责任公约》(ConventiononProductsLiabilityinregardtoPersonalInjuryand Death);1985年欧共体发布了《产品责任指令》(E.E.C.DirectiononProductLiability)。

按照后者的要求,欧共体各成员国应在3年内使其国内法符合指令的有关规定,推动产品责任法的建立和完善。

试论企业工商管理现状分析及发展方向摘要:本文基于企业工商管理的内容和现状,首先对企业的工商管理工作进行了整体的概述,其次分析了我国企业目前工商管理工作的现状,最后,重点指出了未来我国的工商企业管理工作该如何开展以及未来工商企业管理在我国未来的发展方向,以期对相关工作者能有所助益.关键词:企业;现状;分析;解决措施;发展方向;工商管理引言:随着我国改革开放政策的不断深入和推进。

在我国也已经有了日趋完善的市场经济体制。

坚决贯彻和落实党中央的各项法律法规,并积极主动的采取各项措施来改变企业内部的经营管理模式已成为必然。

在时代发展的背景下,企业在不断的探索转型和发展的道路上遇到的问题也越来越多,如何保证企业的健康、高效、快速的发展以成为企业各项管理工作的重要研究内容。

而企业工商管理工作作为企业管理的重要组成部分,也日益成为了企业管理工作的焦点.一、对企业工商管理的概述所谓的企业工商管理主要是指在企业的管理工作中根据企业经营状况、企业的管理策略、管理方法、管理制度和管理模式按照国家先进政策和法律来制定出来的企业长远发展策略。

这一内容包含了企业长远的利益和长远的发展战略.在理论上指导着企业的经营管理活动。

为了保证企业健康、持续、稳定的发展,企业工商管理工作要及时的处理和解决企业发展中遇到的各种问题。

二、我国企业工商管理的现状(1)企业工商管理水平不高。

近年来,随着我国科技的飞速发展,各种新技术,新方法也逐渐在企业工商管理中应用,企业的经营管理工作也在不断的发展.从本质上讲,要想使企业在激烈的市场竞争中立足,就必须从理性的角度入手,对企业的经营管理流程进行优化。

但就目前,我国的企业工商管理工作而言,各种各样的企业工商管理问题还层出不穷,企业的工商管理水平还有待于很大的提高,这样不但对企业的管理工作造成不良的影响,而且还严重影响了企业未来的发展.(2)企业的管理不科学.由于企业管理者科学管理理念的缺乏,加之对企业工商管理工作认识的不到位,在对企业执行工商管理工作时常常采用的是一种粗放的管理模式,这种管理模式必然会直接影响到企业工商管理工作的管理效果。

论我国食品安全法律法规缺陷及改善张泳仪食品三班 33号摘要:我国高度重视食品安全,但对食品安全的依法管理还相对薄弱,还存在一些法律监管盲区,法律法规制约性不强,不能适应发展需要,面对食品安全的严峻形势,本文借鉴美国、日本等发达国家食品安全监督体制的特点,对我国食品安全监督体制进行比较,吸取经验,促进和完善我国食品安全监督管理体系。

关键词:食品安全;监督管理体系;法律法规TEH DISCUSSION ON DEFECTS AND IMPORVEMENT OF FOOD SAFETY LEGAL SYSTEM IN CHINAAbstract: China attaches great importance to food safety, however, management according to law of food safety is relatively weak, there are some legal regulatory limbo, laws and regulation conditionality is not strong, can’t meet the need of development ,in the face of the serious situation of food safety ,the article makes reference to the characteristices of the food safety supervision system from American、japan and other developed countries, draw lessons from its, to promote and improve the food safety supervision and management system in our country.Key word: Food safety; supervision and management system; law and regulation1食品和食品安全1.1食品的含义《食品安全法》第99条规定:食品,是各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统即时食品又是药品的物品,但不包括以治疗为目的的物品。

论自然力的物权客体属性及法律规则;;关键词: 自然力/能量/产品/物权客体;内容提要: 自然力成为法律调整对象,是人类对于自然资源的开发利用达到一定阶段的必然结果。

在政治经济学上无价值的自然力,经过现代财产法的运作,成为了能源产业开发对象。

民法理论上有必要建立统一、开放的自然力概念。

自然力是指以动态方式存在的可直接利用的商品化二次能源的能量表现形式。

应该从学理上确认自然力是一种特殊动产,适用《物权法》的基本规则,并建立相应的特别法律规则。

;;;民法自身的发展是伴随着人类改造自然的实践发展的,自然力的概念见证了自然科学对民法的影响过程。

我国民法学对于“物”概念的研究已经涉及到了自然力,但尚缺乏深入的分析,本文试图作初步的探讨。

一、我国民法研究自然力的必要性;电力是最常见的自然力。

改革开放以来,我国电力工业发展迅速,发电装机容量和年发电量均已跃居世界第二位。

我国电力行业从2002年开始了“厂网分开”、“竞价上网”的电力体制改革,国务院专门设立了国家电力监管委员会(下简称“电监会”),负责制定电力市场运行规则,监管市场运行。

冬季采暖是我国北方地区城镇居民的基本生活需求,自2003年建设部等八部委《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》出台后,各地开始逐步推进供热商品化、货币化改革。

按照计划,要在2010年基本实现供热计量收费。

;电力、热力等自然力的交易合同必须以电力、热力所有权和数量的确定为前提。

对于合法用户的供电、供暖纠纷,可以按照合同纠纷处理,但如果不确认自然力的所有权,则在窃电、偷热等侵权诉讼中面临侵害何种财产权的理论困境。

我国《物权法》第2条第2款规定:“本法所称物,包括不动产和动产。

法律规定权利作为物权客体的,依照其规定。

”该条文尽管未排除自然力是物,但也未进行正面确认,因此自然力的权属问题是否受到《物权法》规范,尚待理论上研究解释。

随着能源在社会经济生活中的重要性逐渐增强,我国《能源法》的立法工作已经于2006年初正式起步,近年来的“两会”也有许多代表提议恢复能源部。

欧美产品责任法比较

[摘要]文章简述欧洲与美国各自产品责任法的内容和相同点,并从立法体制、产品定义及范围、权责主体、归责原则、责任损害赔偿范围等几个方面分别详细介绍两者的不同之处,进行全面比较。

[关键词]欧美产品责任法;立法体制;权责主体;责任损害赔偿范围

产品责任法,是指调整有关产品的生产者、销售者与消费者、使用者或第三者之间,基于产品缺陷引发的侵权行为所产生的人身伤害或财产损害,依法应由生产者或销售者分别获共同负责赔偿关系的法律总称。

其主要目的是要确定产品的生产者和销售者对其生产或销售的产品所应承担的责任,以保护广大消费者的利益。

在欧洲与美国的产品责任法法律体系中,两者既有相似又有不同的地方,由于两者大部分相同而细节不同,故相同点便不再赘述,以下以不同部分为重点进行举例论述。

一、立法体制不同

美国的产品责任法是目前世界上发展最迅速、最完善、最具代表性的产品责任法之一。

美国的产品责任法是判例法与成文法相结合的法律,其发展阶段大致可以分为三段:1.合同责任阶段,1842年温特伯顿诉莱特案——1916年麦克弗森诉比克汽车公司案,其中温特伯顿诉莱特案为英国判例,该判例所确立的无合同就无责任的原则被当时的美国所接受;2.过失侵权责任阶段,1916年麦克弗森诉比克汽车公司案——1963年格林曼诉尤巴电器公司案;3.严格责任阶段,1963年格林曼诉尤巴电器公司案至今,并由美国法学会在1965年出版的《侵权行为重述》中确认了这一源于判例法的原则,使其演变成成文法。

由于严格责任理论对消费者的保护最充分,目前绝大多数州已确立严格责任原则,使其成为责任法的基本制度。

为统一各州的产品责任法,美国商务部在1979年1月提出了《同一产品责任法草案》供各州采用。

这些都充分反映了美国判例法与成文法相互结合、互为补充立法体制。

欧洲自20世纪70年代初开始,在欧共体的推动下,各国日益重视产品责任的研究和立法。

1977年1月27日,欧洲理事会在斯特拉斯堡签订《欧洲共同体关于造成人身伤害与死亡的产品责任的欧洲公约》即《斯特拉斯堡公约》;1985年发布了《产品责任指令》。

按照后者的要求,欧共体各成员国应在3年内使其国内法符合指令的有关规定,推动产品责任法的建立和完善。

于是,英国在1987年,希腊、意大利在1988年,卢森堡、丹麦、葡萄牙、德国在1989年,荷兰在1990年,比利时、爱尔兰在1991年分别制定了本国的产品责任法,标志着欧洲产品责任法的成文化、专门化趋势。

二、产品定义及范围不同

美国的《统一产品责任示范法》第102 条规定:“产品是具有真正价值的,为进入市场而生产的,能够作为组装整件或者作为部件、零售交付的物品,但人体组织、器官、血液组成成分除外。

”欧洲国家适用的《产品责任指令》规定:“产品是指初级农产品和狩猎物以外的所有动产,即使已被组合在另一动产或不动产之内。

初级农产品是指种植业、畜、牧业、渔业等产品,不包括经过加工的这类产品。

产品也包括电。

”由此可看出,美国对产品的定义与欧洲相比更灵活、更广泛,包括了不在欧盟产品定义范围内的初级产品和天然品。

三、权责主体不同

美国及欧洲在关于产品权利主体和责任主体的规定上,虽然大体相同,但仍有一些细小的差异,以下就以美国的《统一产品责任示范法》和欧洲的《产品责任指令》为例进行比较。

美国《统一产品责任示范法》第102条规定,产品责任的权利主体为“因遭受损害而提出产品责任索赔的自然人或实体”。

范围非常之广,其中“自然人”不仅包括产品的消费者和使用者,而且包括买方的家属、亲友、客人,甚至还包括受害的过路行人。

而在欧洲,根据《产品责任指令》第9条的规定,因产品缺陷造成损害时,如果是人身损害,那么任何受害人,无论使用者或路人,均可成为权利主体;但如果是财产损失,则仅限于直接受害人,而且必须是基于生活消费目的的私人消费者才可依据产品责任法请求赔偿,权利主体的范围小于美国法律的规定。

美国产品责任法将产品的制造者、销售者作为义务主体。

其中制造者包括:“在产品出售给使用或消费者之前,设计、生产、制作、组装、建造或者加工相关产品”的人,还包括“实际不是但自称是制造者”的产品销售实体;销售者包括产品制造者、批发商、出租人、经纪人。

而欧共体《产品责任指令》则仅以生产者为义务主体,只有当生产者无法确定时才以供应者作为义务主体。

《指令》第3条规定,生产者包括:(1)成品、任何原料和零部件的制造者;(2)任何将其姓名、商标或其他识别标志用于产品上以表明自己是该产品生产者的人;(3)凡出于销售、租用、租借或任何形式的供销目的而在其经营过程中将产品引进欧洲共同体的人;(4)在不能查明生产者的情况下,产品的每一个提供者被视为生产者,除非他在合理时间内将生产者或向他提供产品者的身份通知受害人。

比较一下,便可发现,美国产品责任义务主体的范围比欧洲更为广泛,它明确将产品设计人、经纪人等包括在内,而在欧洲并无类似规定。

总的来说,无论是权利主体还是义务主体,美国产品责任法中的规定都比欧洲法律中的范围更广,更全面地保护了消费者的权益。

四、归责原则不同

在当代美国,其产品责任归责原则呈现出一种多元化态势,以严格责任原则为主,但并未完全排除过失责任原则和担保责任原则的适用,原告可以根据实际情况进行选择来提起诉讼。

在司法实践中,美国的许多法院还鼓励原告在一起产品责任诉讼中同时采用多种诉由,以便法院在审判时选择对消费者最为有利的一种。

而欧洲则确立了单一的严格责任原则,其《产品责任指令》第1条规定:“生产者应对其产品缺陷造成的损害负责,”而且该指令第5条又规定,若缺陷产品的生产者有两个或两个以上,则他们对同一损害负连带责任。

该指令从维护消费者利益的宗旨出发,明确规定生产者应对产品缺陷致损承担严格责任,不仅免除了受害者证明加害人过失的举证义务,而且不允许加害人以自己已尽注意义务进行抗辩。

该指令公布后,不仅欧共体各成员国,而且其他许多欧洲国家如挪威、奥地利等,都纷纷确立了本国的严格产品责任。

五、责任损害赔偿范围不同

美国《统一产品责任示范法》规定,产品责任损害赔偿范围包括物质损害赔偿、精神损害赔偿和惩罚性损害赔偿。

(1)人身伤亡赔偿,其中包括为补偿受害人精神痛苦和不幸遭遇的精神损害赔偿;(2)财产损失赔偿,一般只限于直接财产损失的补偿(即:受损财产的必要、合理的更换或修理费用),但有时也含间接财产损失的补偿(即:受损财产更换或修理期间无法使用而产生的损失);(3)惩罚性赔偿,这是对制造者、销售者粗心大意、漠不关心他人安全的

一种严重惩罚,它往往在损害赔偿总额中占很大比例。

在损害赔偿的数额方面,美国并无明确的最高或最低限制的规定。

欧共体《产品责任指令》规定的损害赔偿包括:(1)人身伤亡赔偿(不包含精神损害赔偿项目,但允许成员国在国内法上予以规定);(2)财产损失赔偿,仅限于对缺陷产品以外属于通常用于个人消费的财产损失的补偿。

关于损害赔偿的数额限制,《产品责任指令》允许成员国在立法中规定对同类产品的同样缺陷造成的人身伤亡赔偿的最高限额不得超过7000万欧洲货币单位,同时《产品责任指令》又规定财产损失的价值不得低于500欧洲货币单位。

综上,美国产品责任法的规定比欧洲多出了精神损害赔偿和惩罚性损害赔偿部分,且损害赔偿没有上下限额要求。

总的来说,美国产品责任法在产品定义、权责认定、归责原则、损害赔偿范围等方面都比欧洲产品责任法的规定更灵活、更宽泛,由此,美国产品责任法可以更好地保护消费者的权益。

这也是为什么美国的产品责任法是目前世界上发展最迅速、最完善、最具代表性的产品责任法之一的原因。

[参考文献]

[1]张伟.产品责任法相关问题比较及我国立法的完善[J].当代法学.

[2]张骐.产品责任中的损害与损害赔偿[J].法制与社会发展.

[3]梁慧星.民法学说判例与立法研究[M].北京:中国政法大学出版社.

[4]段晓娟.论我国产品责任法的完善[J].财经问题研究.

[5]秦小红.我国产品责任法的现状分析[J].江西蓝天学院学报.

[6]张晓东.论我国产品责任法的重构[J].昆明理工大学学报·社科(法学)版.。