中图版必修二地理知识点汇总

- 格式:doc

- 大小:2.52 MB

- 文档页数:9

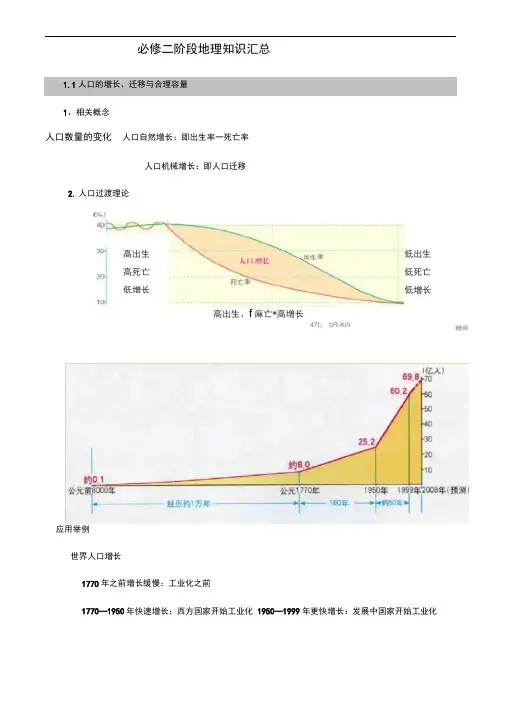

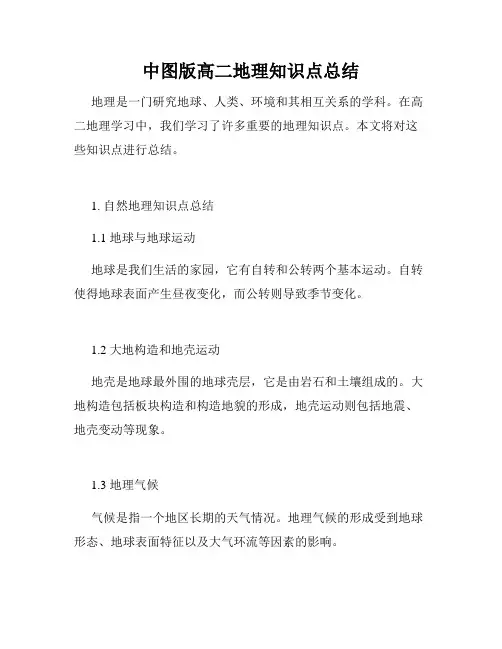

必修二阶段地理知识汇总1.1人口的增长、迁移与合理容量1、相关概念人口数量的变化人口自然增长:即出生率一死亡率人口机械增长:即人口迁移2.人口过渡理论应用举例世界人口增长1770年之前增长缓慢:工业化之前1770—1950年快速增长:西方国家开始工业化1950—1999年更快增长:发展中国家开始工业化高出生高死亡低增长低出生低死亡低增长高出生、f麻亡*高増长47t; bR-Krli3人口增长模式4.特别提醒a某时段人口的增长数量的多少取决于人口自然增长率的高低和人口基数大小两个方面b影响人口出生率死亡率和自然增长率高低和人口增长的模式转变的根本原因是社会生产力发展水平c人口增长的转变是从死亡率下降开始的d “三低”模式的人口增长模式因老龄人口比重较高,死亡率可能上升典型例题:过渡模式的人口增长,平均预期寿命较短,出生率高,总人口中少年儿童比重高,老年人口比重低,为年轻型人口结构(多为发展中国家);“三低”人口增长模式,由于出生率进一步下降,平均预期寿命延长,少年儿童比重继续下降,而老年人口比重上升,成为老年型人口结构(多为发达国家);由过渡模式向低”模式转变的过程中,则会出现成年型人口结构,由于出生率下降,人口中少年儿童比重略有下降,成年人口比重上升,成为成年型人口结构。

1、概念人口迁移:人们出于某种目的,移动到一定距离之外,改变其定居地的行为人口迁移的判断方法:a空间位移:有迁入地到迁出地b居住地变更:跨越行政区域界限c时间限度:具有永久性或长期性按照是否跨越国界可分为国内人口迁移和国际人口迁移2、应用举例一一国际人口迁移a新大陆发现前人们的迁移活动集中在旧大陆b发现新大陆至二战前的迁移主流方向:旧大陆(亚、欧、非)新大陆(北美洲、拉丁美洲、大洋洲)原因:为了缓解旧大陆的人口压力,开发新领地,带着发财梦的移民自愿迁移,被贩卖的奴隶被迫迁移c.二战后至今的迁移主流方向:欠发达地区(亚、非、拉)发达地区(欧、北美洲、大洋洲)原因:欠发达地区人口压力大,发达地区经济条件好,机会多。

中图版高二地理知识点总结地理是一门研究地球、人类、环境和其相互关系的学科。

在高二地理学习中,我们学习了许多重要的地理知识点。

本文将对这些知识点进行总结。

1. 自然地理知识点总结1.1 地球与地球运动地球是我们生活的家园,它有自转和公转两个基本运动。

自转使得地球表面产生昼夜变化,而公转则导致季节变化。

1.2 大地构造和地壳运动地壳是地球最外围的地球壳层,它是由岩石和土壤组成的。

大地构造包括板块构造和构造地貌的形成,地壳运动则包括地震、地壳变动等现象。

1.3 地理气候气候是指一个地区长期的天气情况。

地理气候的形成受到地球形态、地球表面特征以及大气环流等因素的影响。

1.4 水资源和水循环水是地球上最宝贵的资源之一。

水循环包括水的蒸发、凝结、降水等过程,水资源的合理利用对于社会经济的发展至关重要。

2. 人文地理知识点总结2.1 人口与城市人口数量、人口分布以及城市化程度等是人文地理中的重要内容。

人口的增长和城市的发展对资源的利用和环境的影响具有重要意义。

2.2 经济地理经济地理研究地理空间上的经济活动,包括农业、工业和服务业等。

地理环境、交通网络和地理位置等因素对经济的发展起到重要作用。

2.3 地理信息系统地理信息系统是一种将地理信息与地理空间进行结合、分析和处理的技术。

它在地理学研究、城市规划和环境管理等领域有着广泛的应用。

2.4 城市化与环境问题城市化进程带来了许多环境问题,如水污染、空气污染和垃圾处理等。

解决这些环境问题对于可持续发展至关重要。

总之,地理学作为一门综合性学科,涉及自然地理和人文地理两个方面。

通过对这些知识点的学习和理解,我们可以更好地认识和理解我们的家园地球,为实现可持续发展做出贡献。

中图版高中地理知识点总结一、地球与地图1. 地球的形状与运动:地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

地球自转产生昼夜交替,公转引起四季变化和太阳高度角的变化。

2. 地图的基本知识:地图是地球表面现象的缩影,通过比例尺、图例、注记等元素表达地理信息。

学会阅读和使用地图是地理学科的基础技能。

二、自然地理1. 大气与气候:- 大气层的组成与作用,气候类型与分布,气候变化的影响因素。

- 气压、风向、湿度等气象要素的测量与分析。

2. 水文循环与海洋地理:- 水循环的过程,河流、湖泊、地下水等淡水资源的形成与分布。

- 海洋的构造、洋流、潮汐现象及其对地理环境的影响。

3. 地貌学:- 内力作用(地壳运动、火山地震等)与外力作用(风化、侵蚀、沉积等)对地貌的影响。

- 各种地貌类型(山脉、平原、盆地、峡谷等)的形成机制与特征。

4. 生物地理:- 生物分布与环境的关系,生态系统的结构与功能。

- 人类活动对生物多样性的影响及其保护措施。

5. 土壤与自然资源:- 土壤类型、形成过程及其地理分布。

- 自然资源的分类、开发利用与可持续性问题。

三、人文地理1. 人口与城市:- 人口分布、迁移、增长与人口问题。

- 城市化进程、城市功能分区与城市规划。

2. 农业地理:- 农业类型、农业布局与农业区位论。

- 农业技术进步与农业可持续发展。

3. 工业地理与经济地理:- 工业区位因素、工业布局与产业结构。

- 交通运输、贸易、金融服务等经济活动的空间分布与网络。

4. 文化地理与旅游地理:- 文化景观、文化扩散与文化冲突。

- 旅游资源的评价、开发与旅游活动的地理影响。

5. 政治地理:- 国家、地区、边界的地理意义。

- 国际关系、地缘政治与全球化的影响。

四、地理信息技术1. 遥感技术:- 遥感的基本原理,遥感图像的解译与应用。

2. 地理信息系统(GIS):- GIS的构成、功能与地理信息的采集、处理、分析。

3. 全球定位系统(GPS):- GPS的工作原理,定位技术的应用与发展。

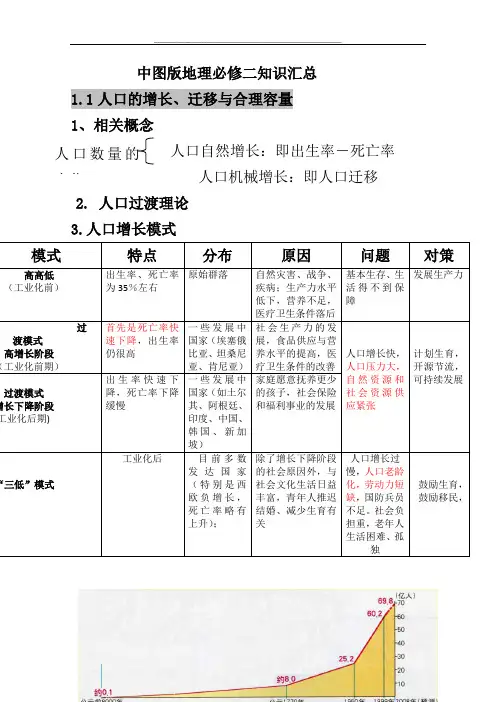

中图版地理必修二知识汇总1.1人口的增长、迁移与合理容量1、相关概念人口自然增长:即出生率-死亡率人口机械增长:即人口迁移2. 人口过渡理论3.人口增长模式模式特点分布原因问题对策高高低(工业化前)出生率、死亡率为35%左右原始群落自然灾害、战争、疾病;生产力水平低下,营养不足,医疗卫生条件落后基本生存、生活得不到保障发展生产力过渡模式高增长阶段(工业化前期)首先是死亡率快速下降,出生率仍很高一些发展中国家(埃塞俄比亚、坦桑尼亚、肯尼亚)社会生产力的发展,食品供应与营养水平的提高,医疗卫生条件的改善人口增长快,人口压力大,自然资源和社会资源供应紧张计划生育,开源节流,可持续发展过渡模式增长下降阶段工业化后期) 出生率快速下降,死亡率下降缓慢一些发展中国家(如土尔其、阿根廷、印度、中国、韩国、新加坡)家庭愿意抚养更少的孩子,社会保险和福利事业的发展“三低”模式工业化后目前多数发达国家(特别是西欧负增长,死亡率略有上升);除了增长下降阶段的社会原因外,与社会文化生活日益丰富,青年人推迟结婚、减少生育有关人口增长过慢,人口老龄化,劳动力短缺,国防兵员不足。

社会负担重,老年人生活困难、孤独鼓励生育,鼓励移民,人口数量的变化3、应用举例世界人口增长1770年之前增长缓慢:工业化之前1770-1950年快速增长:西方国家开始工业化1950-1999年更快增长:发展中国家开始工业化1999年至今开始减速:发达国家开始进入负增长,一些发展中国家进入增长下降阶段4.特别提醒a 某时段人口的增长数量的多少取决于人口自然增长率的高低和人口基数大小两个方面b 影响人口出生率死亡率和自然增长率高低和人口增长的模式转变的根本原因是社会生产力发展水平c 人口增长的转变是从死亡率下降开始的d “三低”模式的人口增长模式因老龄人口比重较高,死亡率可能上升典型例题:过渡模式的人口增长,平均预期寿命较短,出生率高,总人口中少年儿童比重高,老年人口比重低,为年轻型人口结构(多为发展中国家);“三低”人口增长模式,由于出生率进一步下降,平均预期寿命延长,少年儿童比重继续下降,而老年人口比重上升,成为老年型人口结构(多为发达国家);由过渡模式向“三低”模式转变的过程中,则会出现成年型人口结构,由于出生率下降,人口中少年儿童比重略有下降,成年人口比重上升,成为成年型人口结构。

高中地理必修二(中图版)复习提纲高中地理必修二(中图版)复习提纲第一章人口的变化一、人口增长:1、总趋势:世界人口每年以7000多万的数量在增长。

2、一个地区人口的增长受自然增长和人口迁移影响,人口自然增长由出生率和死亡率共同决定。

人口的自然增长率=出生率-死亡率世界各大洲人口自然增长率由高到低:非洲、拉美、亚洲、大洋洲、北美、欧洲,南极洲无常住人口分布。

3、差异:时间上——20世纪以来是世界人口增长快速的时期。

原因是对自然环境开发利用和改造的范围不断扩大、对各种灾害和疾病的防御能力不断提高、发展中国家政治的独立和经济的发展。

空间上——发达国家增长缓慢(有些国家出现了负增长,如俄罗斯、德国、匈牙利等);发展中国家速度较快(尤其是非洲),目前增长速度趋缓。

存在差异的原因主要是经济发展水平差异及生育观念差异所致。

4、人口问题与对策:发展中国家——人口增长过快,出现劳动力过剩,就业困难,社会治安混乱等社会问题;要采取计划生育,控制人口增长的政策。

发达国家——人口增长过慢,导致人口老龄化、劳动力短缺、国防兵员不足等问题;可采取鼓励生育、吸纳外来移民等措施。

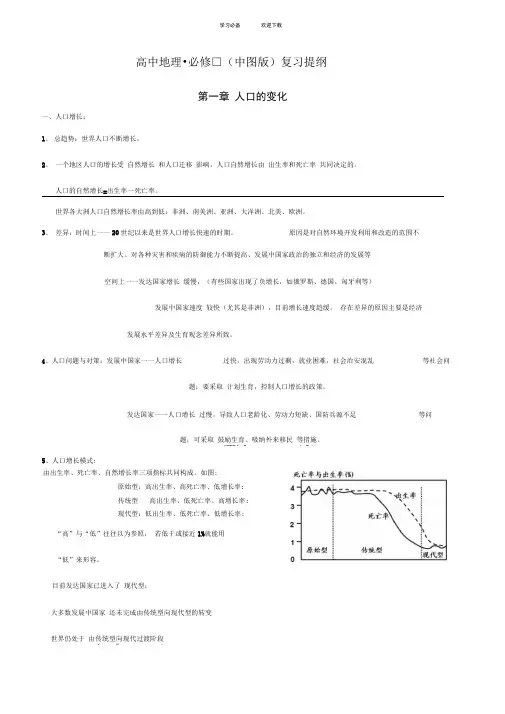

5、人口增长模式:由出生率、死亡率、自然增长率三项指标共同构成。

如图:“高高低”模式:高出生率、高死亡率、低自然增长率;过渡模式:高出生率、低死亡率、高增长率;“三低”模式:低出生率、低死亡率、低增长率;“高”与“低”往往用1%为参照,若低于或接近1%就能用“低”来形容。

目前发达国家已进入了现代型;大多数发展中国家还未完成由传统型向现代型的转变;世界仍处于由传统型向现代过渡阶段;我国已基本实现了从传统型向现代型的转变,属于现代型的人口增长模式。

二、人口分布1、世界人口分布:在水平方向上,主要集中在北半球,北半球居住着地球上90%的人口,而南半球只有10%的人口,在北半球,人口又多集中在北纬20°-60°之间的温带和亚热带地区。

人口分布还集中于沿海地区的趋势。

高中地理必修二复习要点第一章人口一、人口增长1、影响人口增长的主要因素:生产力水平、医疗卫生条件和教育程度影响到人口的死亡率和出生率,进而影响到人口的增长模式。

此外,政策、社会福利、自然灾害等也会影响到人口的增长。

2、人口增长模式(人口再生产模式):高低高(水平较低的发展中国家)、三低(发达国家)、“高低高”向“三低”过渡(水平较高的发展中国家)。

3、世界人口增长:非洲人口自然增长率最高,欧洲最低;亚洲净增人口数量最多。

4、人口问题——人口增长过快:人口压力大——控制人口(中国实行计划生育)人口增长过慢:人口老龄化——鼓励生育、接受移民(中国靠发展生产力)二、人口迁移1、人口迁移的主要原因:经济(落后地区向发达地区)、政治(政治迫害、战争、国家有组织的人口迁移)、社会文化(宗教迫害、民族歧视)、生态环境、其他因素(家底和婚姻、投亲靠友、逃避歧视)。

2、人口迁移的意义(效应)(1)利:①加强民族团结,促进民族融合②加强文化交流③减轻迁出地的人口压力④为迁入地提供廉价劳动力。

(2)弊:①造成迁出地人才外流②给迁入地社会管理增加了难度三、人口分布与人口容量1、人口环境承载力:一定时期,某一地域能够维持抚养的最大人口数量。

人口合理容量:所能持续供养的人口数量。

人口合理容量要小于人口承载力。

2、影响环境人口容量(环境承载力)的因素:资源状况、生产力水平、开放程度和消费水平。

四、地域文化与人口第二章城市空间结构与城市化一、城市的空间结构1、城市功能分区——相同的城市用地类型发生集聚(1)商业区:位于城市中心、交通干线两侧—交通便利,通信发达,人流量大;付租能力强。

★中心商务区(CBD):建筑密集、高楼林立、交通便捷——面积有限,但需求量大(2)工业区:一般分布在城市边缘,交通便利,大多有河流或铁路、公路经过。

(3)住宅区:是城市最广泛的土地利用方式。

(4)文化区:一般要求环境优美,远离工业区和商业区。

城市建设要注意保护文物古迹。

高中地理•必修□(中图版)复习提纲第一章人口的变化一、人口增长:1、总趋势:世界人口不断增长。

2、一个地区人口的增长受自然增长和人口迁移影响,人口自然增长由出生率和死亡率共同决定的。

人口的自然增长=出生率一死亡率。

世界各大洲人口自然增长率由高到低:非洲、南美洲、亚洲、大洋洲、北美、欧洲。

3、差异:时间上一一20世纪以来是世界人口增长快速的时期。

原因是对自然环境开发利用和改造的范围不断扩大、对各种灾害和疾病的防御能力不断提高、发展中国家政治的独立和经济的发展等空间上一一发达国家增长缓慢,(有些国家出现了负增长,如俄罗斯、德国、匈牙利等)发展中国家速度较快(尤其是非洲),目前增长速度趋缓。

存在差异的原因主要是经济发展水平差异及生育观念差异所致。

4、人口问题与对策:发展中国家一一人口增长过快,出现劳动力过剩,就业困难,社会治安混乱等社会问题;要采取计划生育,控制人口增长的政策。

发达国家一一人口增长过慢,导致人口老龄化、劳动力短缺、国防兵源不足等问题;可采取鼓励生育、吸纳外来移民等措施。

■I--r -Ua m H■ I I ・ n r ・ r " , m i ・H" i •5、人口增长模式:由出生率、死亡率、自然增长率三项指标共同构成。

如图:原始型:高出生率、高死亡率、低增长率;传统型高出生率、低死亡率、高增长率;现代型:低出生率、低死亡率、低增长率;“高”与“低”往往以为参照,若低于或接近1%就能用“低”来形容。

目前发达国家已进入了现代型;大多数发展中国家还未完成由传统型向现代型的转变世界仍处于由传统型向现代过渡阶段■I]…"”一t”,■”[…我国已基本实现了从传统型向现代型的转变,属于现代型的人口增长模式。

二、人口分布:1、世界人口分布:在水平方向上,主要集中在北半球,北半球居住着地球上90%的人口,而南半球只有10% 的人口,在北半球,人口又多集中在北纬20 °〜60 °之间的温带和亚热带地区。

第一章人口的增长、迁移与合理容量第一节人口增长的模式及地区分布一、世界人口增长1、工业革命开始之前,世界人口的增长是比较 ________ 的;工业革命的出现,使欧美一些工业革命起步较早的国家首先岀现了人II ____________ 的局面;第二次世界大战后,____________________ 的人口进入快速增长阶段。

从历史过程来看,世界人口数量变化的总趋势是不断__________ 的,具有明显的_______ O二、人口增长模式2、世界各国人口的变动主要是由人口的 __________ 和 _________ 的变化而引起的。

3、人口发展具有一定规律可循,即人口的增长经历了从"___________________________________ ”到“________________________________ "再到“ ______________________________ "的过程,因此说世界人口增长具有________ 特点。

4、人口增长的转变是从 ___________ 开始的。

5、世界人口增长模式由 __________ 、 ___________ 、 _________ 三项指标构成;近代世界人口增长模式可以划分为___________ 、____________ 、_________________ 三种类型。

6、人口增长模式及特点(1)“高髙低”模式:特点:髙 ______ 、髙_________ 、______________ 比较低,人口增长十分________ O成因:一方面是由于 ___________ 、战争和__________ 的影响;另一方面归结为当时___________ 水平低下、人口营养不足和_____________ 条件落后。

分布:非洲热带雨林区的 _____________ 处于这个阶段。

(2)过渡模式a>高增长阶段:特点:出生率—,死亡率却 ____________ , _____________ 增大,人口增长明显 ______ O成因:工业生产促进了社会的__________ 发展,提高了食品供应与营养水平,同时 _________ 条件也有所改善,使__________ 急剧下降,人口的平均寿命也随之上升。

传统稻作农业

分布:东亚、东南亚和南亚的季风气候区,以及东南亚的热带雨林气候区。

特点:小农经营单产高;商品率低;机械化水平低;水利工程量大;科技水平低。

农业地域类型分布地区区位因素生产特点

原始迁移农业热带雨林地区某些原始部落①人口稀少

②生产力水平低下刀耕火种;不使用畜力,很少使用工具,生产技术低下,无固定土地。

随人口数量增加,生态破坏愈加严重

稻作农业主要分布在东亚、东南亚和南亚的季风区,以及东南的热带雨林区

①高温多雨的气候

②平坦的土地

③劳动力丰富

④种植历史悠久①小农经济

②单产量高,商品率低

③机械化水平低

④水利工程量大

⑤科技水平低

传统旱作谷物农业温带大陆的东岸以及*带干旱的山地①气候干旱,降水不稳定②生产历史悠久,经验丰富③劳动力丰富④灌溉是保证产量的重要条件自给自足,精耕细作;

采用各种方法恢复土壤肥力,有饲养家畜的传统。

商品谷物农业美国、加拿大、澳大利亚、阿根廷、俄罗斯、乌克兰等地代表:美国中部平原的商品农业区位优势:

①优越的自然条件

②便利的交通运输

③地广人稀高度发达的工业生产规模大,机械化程度高

主要种植作物:小麦、玉米

大牧场放牧业美国、阿根廷以牧牛为主;

澳大利亚、新西兰、南非以牧羊为主阿根廷潘帕斯草原区位优势:

①优良的天然草场

②地广人稀,地租低交通运输便捷

混合

农业欧洲、北美、南非、澳大利亚、新西兰等地主要是饲养牲畜和谷物生产的混合农业澳大利亚墨累-达令盆地混合农业特点:①农场是一个良性的生态系统②农民可以有效地利用时间安排农业活动③农业生产具有很大的灵活性和对市场的适应性。

必修二阶段地理知识汇总

1.1

人口的增长、迁移与合理容量

1、相关概念

人口自然增长:即出生率-死亡率

人口机械增长:即人口迁移

2. 人口过渡理论

人口数量的变化

应用举例

世界人口增长

1770年之前增长缓慢:工业化之前

1770-1950年快速增长:西方国家开始工业化

1950-1999年更快增长:发展中国家开始工业化

1999年至今开始减速:发达国家开始进入负增长,一些发展中国家进入增长下降阶段

3.人口增长模式

4.特别提醒

a 某时段人口的增长数量的多少取决于人口自然增长率的高低和人口基数大小两个方面

b 影响人口出生率死亡率和自然增长率高低和人口增长的模式转变的根本原因是社会生产力发展水平

c 人口增长的转变是从死亡率下降开始的

d “三低”模式的人口增长模式因老龄人口比重较高,死亡率可能上升

典型例题:

过渡模式的人口增长,平均预期寿命较短,出生率高,总人口中少年儿童比重高,老年人口比重低,为年轻型人口结构(多为发展中国家);“三低”人口增长模式,由于出生率进一步下降,平均预期寿命延长,少年儿童比重继续下降,而老年人口比重上升,成为老年型人口结构(多为发达国家);由过渡模式向“三低”模式转变的过程中,则会出现成年型人口结构,由于出生率下降,人口中少年儿童比重略有下降,成年人口比重上升,成为成年型人口结构。

1.2人口的迁移

1、概念

人口迁移:人们出于某种目的,移动到一定距离之外,改变其定居地的行为。

人口迁移的判断方法:

a 空间位移:有迁入地到迁出地

b 居住地变更:跨越行政区域界限

c 时间限度:具有永久性或长期性

按照是否跨越国界可分为国内人口迁移和国际人口迁移

2、应用举例——国际人口迁移

a 新大陆发现前人们的迁移活动集中在旧大陆

b 发现新大陆至二战前的迁移主流

方向:旧大陆(亚、欧、非)→ 新大陆(北美洲、拉丁美洲、大洋洲) 原因:为了缓解旧大陆的人口压力,开发新领地,带着发财梦的移民

自愿迁移,被贩卖的奴隶被迫迁移

c. 二战后至今的迁移主流

方向:欠发达地区(亚、非、拉)→ 发达地区(欧、北美洲、大洋洲)

原因:欠发达地区人口压力大,发达地区经济条件好,机会多。

注:欧洲由人口迁出区变为人口净迁入区;拉丁美洲由人口净迁入区变为净

迁出区; 北美和大洋洲仍是最大的移民迁入地区

3、 推拉理论及实例

迁出地的推力、迁入地的拉力以及地域联系的方式促成了迁移。

具体分为: a.经济原因——主要原因

如发展中国家的优秀人才外流、农村人口涌向城市、三峡移民、西部大开发引起的移民

b.政治原因(包括战争、国家政策、政治迫害)

如1972年乌干达亚裔被独裁者驱赶迁往英国、我国历史上的移民戌边、巴勒斯坦战争难民

c.社会文化原因(包括宗教、民族、种族、求学问题)

如越来越多的学生去海外留学,1947年印巴分治1500万穆斯林从印度迁往巴基斯坦

d.生态原因(包括自然环境差异、环境破坏、自然灾害)

如美国老年人向南部“阳光地带”的迁移,旱涝灾害引起的迁移 e.其它原因(包括家庭和婚姻、投亲靠友、年龄) 如落叶归根、男性比女性更富有迁移动力 4、特别提醒:

a 几百年由移民建立起来最大的国家:美国

b 发展中国家普遍的人口迁移空间形式:由农村到城市的人口迁移

c 中东地区外籍工人较集中的原因是:20世纪70年代以来,伊朗、沙特等产油国因石油收入大增,经济发展很快,吸引了大批外籍工人

典型例题

1.3 环境承载力与合理人口容量

环境承载力(环境人口容量) 合理人口数量 特点 最大值 最佳值

1.沿着三个坐标轴数值增大的方向画出三个箭头,如图1中的箭头①、②、③。

2.过图中标出的点(在图1中为“﹡”),分别画出与上述三个箭头平行且延伸方向一致的三条斜线。

注意:在图1中平行斜线应取a ,而不是取b ;因为斜线b 的延伸方向与箭头②不一致。

3.读出上述斜线与三个坐标轴的交点坐标,这就是待求点在三个坐标轴上的坐标。

在图1中待求点“﹡”的三个坐标是0~14

岁为23﹪,15~46岁为73﹪;65岁以上为4﹪

a 我国最大人口容量16亿人左右

b 中国人口合理容量8—9亿人

c 世界最大人口容量100亿人左右

d 世界人口合理容量60亿人左右

2.1城市的空间结构

1、概念

城市功能区:同一类型土地利用方式的需求往往是相同的,从而导致它们在空间上的集聚。

功能区内以某种功能为主,可能兼有其它功能。

功能区之间不一定有明显界限。

城市空间结构(地域结构):城市中不同功能区的有规律地结合,并随各种原因在不断变化。

a 历史因素:早期功能的延续(北京的故宫,早期是中国政治中心区,现在则是文化旅游区)

b 社会因素:社会地位、宗教信仰、生活方式,(高级住宅区和低级住宅

区的分化,英国伦敦的唐人街,北京牛街回民小区)

c. 行政因素:政府政策、城市规划

d 经济原因——主要原因

经济区位(交通运输的通达度和距城市中心的远近)决定土地利用价值(地租),具有相应付租能力的功能区就会进驻该地

付租能力:商业区>住宅区>工业区付租能力的衰减速度:商业区>住宅区>工业区

该理论也有特例,比如服装工业、印刷工业、高新科技工业由于占地少、

污染小、付租能力强,可以布局在城市内部。

4..不同规模城市服务功能的差异

1、城市规模与城市地域分化

一般用人口规模来表示城市规模。

一般来说,城市规模越大,其地域结构的分化越明显:

小城镇:各用地功能混杂,没有明显的地域分化。

中等城市:外围形成居住区,市中心往往形成工商混合区

大城市:功能区种类多,分化明显

城市划分为四个等级:

超大城市—人口400万以上;特大城市—人口100-400万以上;

大城市—人口50万-100万;中等城市—人口20万-50万;

小城市—人口20万以下

2、城市中心地理论:

a.不同等级城市的服务范围在空间上相互重叠、交错,形成层层嵌套的城

市体系。

b.同等级中心的服务区是彼此既不重叠、没有空白的六边形

c.一般情况下,城市的规模越大,等级越高、服务功能越强(等级高、种

类多),服务范围越大,相互之间距离越远。

但并不等于说,城市的规

模大小与城市服务功能的大小或强弱成正比,因为有些小城市可能有

自己的特色服务功能较强。

特别提醒:

市中心地租最高,沿交通线往外地租逐渐下降,在道路交汇处又有所

上升,形成地租次高中心,随后往外又继续下降。

2.2 城市化

1、城市化的内涵及标志

a.经济结构:由第一产业向第二、第三产业转移

b.人口:向城市集中。

c.地域:农业用地发展成城市用地。

2、城市化的进程和特点

a.城市化进程快

b.发达国家与发展中国家的城市化进程不同

城市化→郊区城市化→逆城市化→再城市化

郊区城市化和逆城市化的原因都是:①中心区人口过多、用地紧张、

地价高、环境恶化;②小汽车和

高速公路网等交通的发展

c 特大城市迅速发展

发展中国家城市人口集中于特大城市的现象更加明显。

发展中国家特大城市数量多于发达国家

d 出现了巨大的城市带

北美五大湖城市带(芝加哥) 日本东海岸城市带(东京) 英国南部城市带(伦敦) 欧洲西部城市带(巴黎) 长江三角洲城市带(上海)

问题二 城市化对地理环境的影响

城市是人类对环境影响最深刻、最集中的区域,也是环境污染最严重的地区。

环境问题:废气、废水、废渣、噪声 交通问题:堵塞、汽车尾气

社会问题:就业、治安、贫困

住宅问题:发展中国家问题突出、拥挤、棚区;发达中国家内城衰落

建立卫星城或新城

改善城市交通和居住条件

保护和治理城市环境

特别提醒:

城市化的标志:城市人口总量占总人口的比重 城市化的本质:第二、第三产业的建立和集聚 2.3 地域文化与城市发展

问题一 地域文化对城市的影响

1、 概念

地域文化:是人类在特定的地域范围内,在自然环境的基础上,经过长

期的生产生活所创造的人类活动的产物。

包括物质方面和非物质方面。

是自然因素和人文因素综合作用的结果。

具有地域性、综合性和相对稳定性。

2、对城市的影响

a. 对城市空间布局的影响

b. 对城市建筑结构的影响

问题

对策。