九年级物理全册第十三章内能第3节比热容第2课时热量的计算教案新版新人教版

- 格式:doc

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:2

人教版九年级物理全册第十三章《内能》第3节《比热容》教学设计一、教材内容分析本节内容比热容是研究热学的一个重要概念,它是描述物质吸放热能力的重要参考依据。

学好比热容为我们进一步深入研究物质的热性能奠定了基础。

二、课标要求:通过实验,了解比热容,尝试用比热容说明简单的自然现象。

三、学情分析在日常生活中,学生对于热现象均有深刻的感受和体会,至于在微观世界层面研究热现象还不曾接触。

学生对于比热容的概念比较陌生,由于在日常教学中我们无法直接观察到物质的微观世界,对于学生学习理解有一定的难度。

因此在教学过程中需要学生充分的展开想象,教师可结合宏观的具体事例进行讲解,并类比密度、速度等概念的学习过程,帮助学生构建起比热容的概念,并学会应用其解决现实生活中的相关问题。

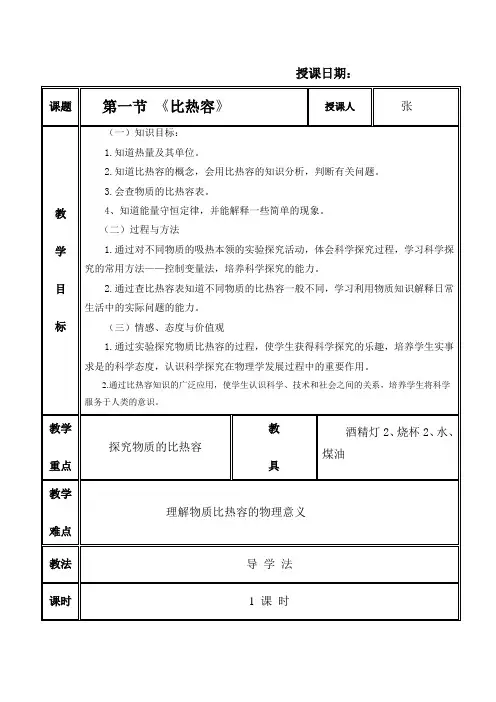

四、教学目标(一)知识与技能1.了解比热容的概念,知道比热容是物质的一种特性。

2.会查比热容表,了解一些常见物质的比热容,尝试用比热容解释简单的自然现象。

3.会进行物体吸热、放热的简单计算。

(二)过程与方法通过实验探究,建立比热容的概念。

(三)情感态度和价值观利用比热容的知识解释简单的自然现象,加强物理与生活的联系,有利用物理知识解释生活现象的意识。

五、教学重难点本节包括“比热容”和“热量的计算”两部分内容,根据实际生活经验,海边的沙子和海水在太阳的照射下,它们的温度不同,从而提出不同物质,质量相同时,吸收相同热量升高温度不同的研究问题。

通过实验引出比热容的概念,单位质量的某种物质,温度升高1℃所吸收的热量就叫比热容,它反映了不同物质的一种物理属性,它可用于解释生活中吸热升温的一些现象。

本节内容结合生活实际,从分析物理事实到抽象出这个概念,再提升到理解这个概念的内涵,其思维能力的要求是很高的,所以比热容概念和应用是本节教学的一个重点,同时也是难点。

为了加深对比热容概念的理解,可以根据比热容的定义写出比热容的计算式,比热容本身也是利用了比值定义法,可以利用前面学过的密度等概念,类比得出计算式,利用及其公式变形进行计算也是本节的一个重点。

第十三章内能第3节比热容方式一【问题导入】有一句关于新疆的谚语:“早穿棉袄午穿纱,晚上围着火炉吃西瓜。

”为什么新疆的昼夜温差会这么大呢?这与什么有关呢?导入语:要科学地解释这一问题,那就开始我们今天“比热容”的学习吧。

方式二【情景导入】同学们有没有这种生活体验——夏天的中午,在河边玩耍时,脚踩在沙石或泥土路面上与泡在河水里感觉有什么不同?(学生讨论回答)导入语:这是为什么呢?通过学习比热容的知识你就能自己来解答了。

方式三【情景导入】多媒体展示图片:图13-3-1三峡水库的修建大大增加了当地的水域面积,这对当地的气候有无一定的影响?小华在互联网上看到一段资料:“据有关专家预测,我国目前最大的三峡水利工程——三峡水电站建成后,三峡库区的气候会受到一定影响,夏天气温将比原来下降 2 ℃左右,冬天气温将比原来升高 2 ℃左右。

”导入语:专家们为什么会作出这样的预测?通过本节的学习,我们便能揭开谜底。

1.帮助学生建立比热容概念(1)在概念上:可将比热容解释为表示物质吸热本领(能力)的物理量,可利用打比方的方法解释:质,这完全可以将其与密度相类比(例如:一杯水和半杯水的密度是相同的,比热容也是相同的;密度与物体的质量和体积无关,比热容同样与物质的质量和体积无关),从而帮助学生加深理解。

2.利用水的比热容较大的典型实例与相关解释(1)问:在我国的南方地区,为了保护秧苗不受冻,傍晚向秧田里多灌些水,这是为什么?答:这是因为水的比热容比较大,夜间秧田里的水的温度变化小,秧田的温度不致降低太多,秧苗就不致冻坏。

(2)问:为什么说水最适合做冷却剂?答:这是因为水的比热容大。

在温度变化相同时,水吸收的热量较多,冷却效果较好,所以水最适合做冷却剂。

例如:机动车上设有水箱,用水来给机器散热降温。

(3)问:暖气片和暖气管道中为什么用水做传热、散热的物质?答:这是因为水的比热容大。

在温度变化相同时,水吸收或放出的热量较多,在锅炉里吸收的热量多,在室内放出的热量也多。

《热量和热值》教案1.教学目标◆知识与技能⑴了解热量的概念,知道热量是在热传递过程中物体内能改变的多少。

⑵知道当质量一定时水吸收的热量跟温度的升高成正比,升高的温度相同时水吸收的热量跟它的质量成正比。

⑶了解热值的概念,会根据热值来计算燃料完全燃烧放出的热量,会根据实际需要选择燃料。

◆过程与方法⑷经历探究水的吸热与质量、温度变化的关系的活动过程,进一步熟悉其中的控制变量法。

◆情感态度与价值观⑸通过“选择燃料”、“饮食与运动”等学生活动,阅读有关“西气东输”的信息,激发学习物理的兴趣,并使学生逐步树立理论联系实际的观念,养成用科学知识分析和看待生活中事物的习惯。

⑹培养学生关注饮食与健康意识,帮助他们树立合理利用能源的科学发展观念。

2.教材说明本节主要内容有:热量的概念、单位,水的吸热与其质量、温度变化的关系,热值的概念。

热量是理解许多热现象的基础,也是下节课学习比热容的基础。

热值则是选择燃料的重要依据之一,也是分析各种燃烧现象和燃烧效率的基础知识。

本节的编写思路是:本节可分为相对独立的两部分,热量和热值。

热量的概念是承上节热传递改变内能而来,并由此给出了热量的定义,在此基础上安排学生活动——实验探究“水的吸热与其质量、温度变化的关系”,这一探究既是对热量概念的深化,又为学生后面理解比热容作铺垫。

燃料的热值是人们生活、生产与贸易中经常用到的物理量。

随着现代化进程的加快,人均消耗能源越来越多。

煤炭、天然气、液化石油气、汽油、柴油等燃料的价格与其热值密切相关。

为此,课标要求学生认识燃料的热值。

热值反映燃料完全燃烧时放热的多少,是表示燃料性能的重要指标,燃料燃烧放出的热量是热机工作的能源,燃烧过程中存在效率和污染问题,这些都是学生需要了解的。

热机、效率和环保等内容承载着对学生进行情感态度与价值观教育的重要功能。

本节教学重点:热量的概念是本节课的重点。

探究水的吸热与质量、温度变化的关系这个学生活动,有助于加深学生对热量概念的理解,也是后面学习比热容的基础,让学生做好这个实验是教学的关键。

新人教版九年级物理第十三章内能教案九年级物理教案教师:授课班级:课节备课时间1课时课题授课时间13.1分子热运动课型教学方法新课实验、讲授教学目标一.知识与技能1、知道物质是由分子组成的,一切物质的分子都在不停地做无规则的运动.2、能识别扩散现象,并能用分子热运动的观点进行解释.3、知道分子热运动的快慢与温度的关系彩缤纷4、知道分子之间存在相互作用力.二.过程与方法1、通过演示实验说明一切物质的分子都在不停地做无规则的运动.2、通过演示实验使学生推测出物体温度越高,热运动越剧烈.3、通过演示实验以及与弹簧的弹力类比使学生了解分子之间既存在斥力又存在引力.三.情感态度与价值观用演示实验激发学生的研究兴趣,通过交流讨论培养学生的合作意识和本领.份子的热活动.通过直接感知的现象,推测无法直接感知的事实.二氧化氮气体的广口瓶、空瓶、铅圆柱教学重点教学难点教学器材教学过程:备注:一、引入新课我们生活在物质世界中,我们的周围充满着物质:水、空气、石头、金属、动物、植物等都是物质。

而对于物质是怎样构成的,这一古老课题,很早就有过种种猜测,有的主张万物之源是“气”,有的主张万物之源是“火”。

公元前5世纪XXX 提出的物质的最小单位是“端”,公元前4世纪古希腊的XXX 认为宇宙万物,是由大小和质量分歧的,不成入的,活动不息的原子构成。

今后经过近2000年的探索,直到17世纪末,才科学地认识到物质是由份子构成的。

二、进行新课(1)份子和份子活动①物质是由分子组成的,分子是极小的微粒。

如果把分子看做球形,它的直径约10-10米,这是一个极小的长度,不仅肉眼看不到,即使用现代的显微镜也看不清分子。

由于分子极小,所以物体含分子数目大得惊人。

通常情况下,1厘米3空气里大约有 2.7×1019个分子,如果人数的速度能达到每秒数100亿个,要数完这个数,也得用80多年。

②构成物质的份子永不停息地活动着。

由于份子太小,目前尚无法间接观察份子的行为,但我们可以从宏观的尝试征象,来判断份子的行为。

教案:人教版九年级物理第13章内能一、教学内容本章主要内容包括内能的概念、内能的改变、热量的计算以及热机的工作原理。

具体章节如下:1. 内能的概念:介绍内能的定义、内能的单位以及内能与机械能的区别。

2. 内能的改变:讲解内能的增加和减少,包括做功和热传递两种方式。

3. 热量的计算:介绍热量公式Q=cmΔt,并讲解如何计算物体吸收或放出的热量。

4. 热机的工作原理:讲解热机的基本原理,包括四个冲程以及能量的转化。

二、教学目标1. 了解内能的概念,掌握内能的单位和测量方法。

2. 理解内能的改变方式,能够运用做功和热传递的知识解决问题。

3. 掌握热量公式Q=cmΔt,能够计算物体吸收或放出的热量。

4. 了解热机的工作原理,理解能量的转化过程。

三、教学难点与重点1. 教学难点:热量公式的运用,热机工作原理的理解。

2. 教学重点:内能的概念,内能的改变方式。

四、教具与学具准备1. 教具:黑板、粉笔、多媒体教学设备。

2. 学具:课本、练习册、计算器。

五、教学过程1. 引入:通过生活中的实例,如烧水、做饭等,引导学生思考能量的存在和转化。

2. 讲解内能的概念:解释内能的定义,强调内能与机械能的区别。

3. 讲解内能的改变:介绍做功和热传递两种方式,并通过实例进行解释。

4. 讲解热量的计算:引入热量公式Q=cmΔt,讲解各参数的含义和计算方法。

5. 讲解热机的工作原理:介绍热机的基本原理,包括四个冲程和能量的转化。

6. 随堂练习:布置练习题,让学生运用所学知识解决问题。

六、板书设计板书设计如下:内能的概念单位与机械能的区别内能的改变做功热传递热量的计算Q=cmΔt热机的工作原理四个冲程能量的转化七、作业设计1. 题目一:计算一个100g的水体温升高10℃时吸收的热量。

答案:Q=cmΔt=4.2×10³ J/(kg·℃)×0.1 kg×10℃=4.2×10³J2. 题目二:一辆汽车的热机效率为20%,燃烧20L汽油完全,放出的热量是多少?答案:假设汽油的热值为4×10⁷ J/L,放出的热量Q=Vq=20L×4×10⁷ J/L=8×10⁸ J,热机效率η=20%,所以实际利用的热量Q'=Q×η=8×10⁸ J×20%=1.6×10⁸ J八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:在教学过程中,是否清晰地讲解了内能的概念和内能的改变方式?学生是否掌握了热量公式的运用?热机工作原理是否讲解得易懂?2. 拓展延伸:研究热机的效率提高方法,探讨热机在实际应用中的优缺点。

第2课时 热量的计算

一、新课导入

砂石的比热容比水的比热容小得多,同样质量的水和砂石吸收相同的热量,哪种物质温度升高得多一些?相反,如果它们放出相同的热量,哪种物质温度下降得多?

二、新课教学

1.热量公式推导。

(1)学生思考:

已知水的比热容是4.2×103 J/(kg·℃),2 kg 的水从10 ℃加热到90 ℃,怎样计算

水吸收的热量?

教师点拨:

问题1:1 kg 的水温度升高1 ℃吸收的热量是多少?

Q 1=4.2×103 J

问题2:2 kg 的水温度升高1 ℃吸收的热量是多少?

Q 2=2×4.2×103 J

问题3:2 kg 的水温度升高80 ℃吸收的热量是多少?

Q 3=80×2×4.2×103 J

问题4:物质吸收热量的多少与其质量、温度变化、比热容成什么关系?

Q 与c 、m 、△t 三者都成正比例关系。

(Q 是放出或吸收的热量,m 是该物质的质量,c 是该物质的比热容,Δt 是物质温度的变化)

(2)引导学生得出热量的计算公式

Q 吸=cm ·△t =cm (t -t 0)

思考:怎样计算放热物体释放的热量呢?

引导学生得出放热公式:Q 放=cm (t 0-t )

2.应用Q =cm △t 进行计算

例题:有一高温物体被投入到质量为10 kg ,温度为20 ℃的水中,如果传入水的热量

是5.46×106 J ,则水的温度会升高到多少度?

解:按Q 吸=cm (t -t 0)计算得出t =150 ℃,水温上升到150 ℃,考虑到常温常压下,水的沸点是100 ℃,所以水温实际升高到100 ℃。

三、课堂小结

1.比热容的概念、单位及物理意义。

2.Q 吸=cm (t -t 0)和Q 放=cm (t 0-t )。

四、作业设计

见练闯考第7页课内精练

第3节 比热容

比热容⎩⎪⎨⎪⎧定义

单位:J/(kg·℃)

热量⎩⎪⎨⎪⎧公式Q =cm △t ⎩⎪⎨⎪⎧Q 吸=cm (t -t 0)Q 放=cm (t -t 0)单位:J

本节教学中引导学生经历完整的实验探究过程,对实验的装置进行改进后,效果很好。

热量公式的引入采用四个问题降低了一定的难度,通过教学使学生对水的比热容较大有一定的认识,并且将其应用于解释实际问题,真正地实现“从物理走向生活”的理念。

教师笔记

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。