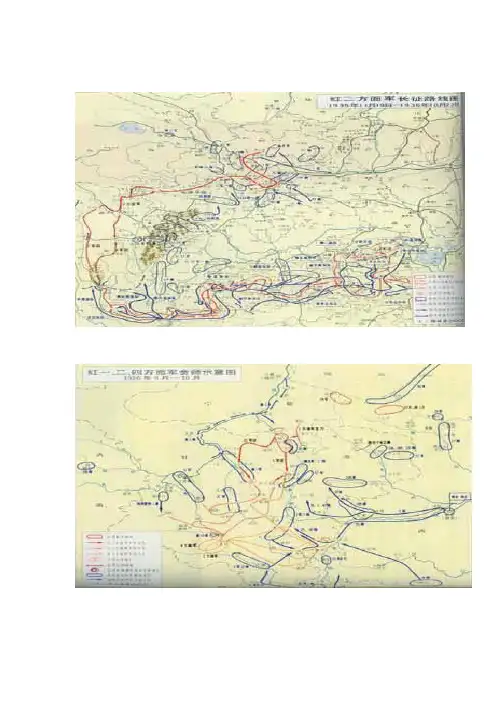

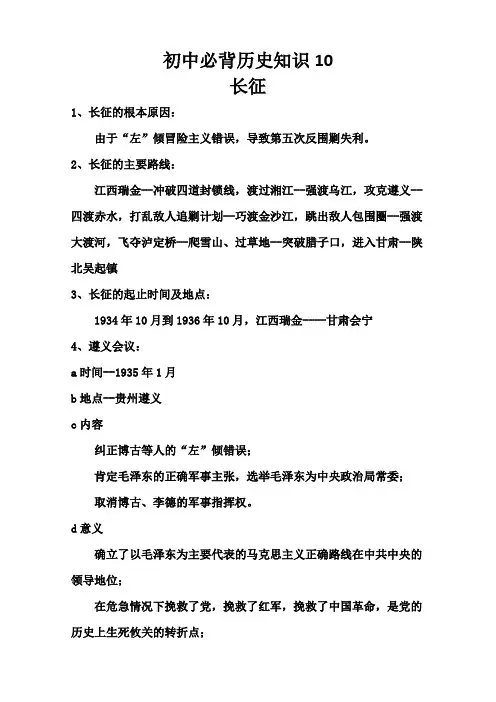

长征主要路线

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:1

长征途经主要地点箭头1 红一方面军长征路线何家冲、金家寨、泾县、旌德、陶家河、汤口、谭家桥;箭头2 红两方面军长征路线分水、淳安、怀玉山、常山、重溪、玉山、江山、横峰;箭头4 红四方面军长征路线戈阳、古楼、庆元、福安、宁冈、宁化、井冈山、雩都;箭头6 红六军团西征路线长汀、全州、桂东、信丰、瑞金、宁远、汝城、王母渡;箭头7 红七军团北上路线大田、良田、新田、宜章、城口、安远、界首、盘县、宾川;箭头10 红1十军团北上路线会泽、绞平渡、靖县、黔西、遵义、威信(扎西)、西昌;箭头25 红二十五军西征路线娄山关、木黄、中甸、安顺场、永顺、大庸、桑植、汉源;红体字为革命根据地以及游击区泸定、天全、名山、懋功、两河口、炉霍、甘孜、苍溪;敌军进攻方向黑色箭头为敌军进攻方向巴中、毛儿盖、阿坝、巴西、山阳、柞水、卢氏、腊子口;黑色锯齿标记为敌军封锁线淳化、会宁、将台堡、延安、永坪镇、吴起镇、神木。

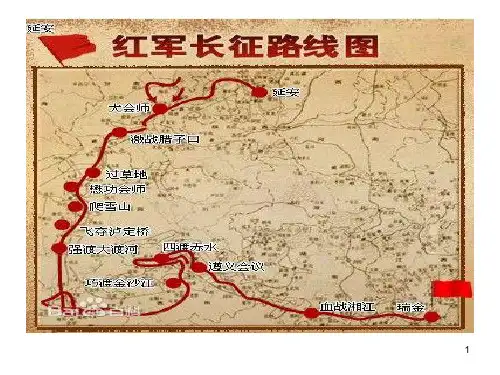

主要路线:瑞金→遵义→胶平渡→安顺场→泸定桥→雪山草地→毛儿盖→静宁→吴起镇→会宁革命根据地中央革命根据地、闽浙赣革命根据地、鄂豫皖革命根据地、湘赣革命根据地、湘鄂川黔革命根据地、川陕革命根据地、鄂豫陕革命根据地、陕甘宁革命根据地。

红军长征时间:从1934年10月17日中共中央和中央红军从瑞金出发开始,至1936年10月22日红二、红一方面军会师结束。

红军长征历时两年零五天。

按长征时的行政区划和习惯称谓,红军长征经过的省为14个:江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康(原为四川一部分。

1928年9月国民党中央全会决议西康特别区正式建为行省。

1935年7月成立西康建省委员会。

1939年1月正式成立西康省)、青海、河南、湖北、甘肃、陕西。

按现在行政区划为15个:江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、重庆、云南、四川、青海、河南、湖北、甘肃、宁夏、陕西。

各路红军长征总里程约为六万五千余里。

其中:红一方面军从1934年10月17至1935年10月19日,历时12个月零2天,途经江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康、甘肃、陕西11省,行程二万五千里。

初中必背历史知识10

长征

1、长征的根本原因:

由于“左”倾冒险主义错误,导致第五次反围剿失利。

2、长征的主要路线:

江西瑞金--冲破四道封锁线,渡过湘江--强渡乌江,攻克遵义--四渡赤水,打乱敌人追剿计划--巧渡金沙江,跳出敌人包围圈--强渡大渡河,飞夺泸定桥--爬雪山、过草地--突破腊子口,进入甘肃--陕北吴起镇

3、长征的起止时间及地点:

1934年10月到1936年10月,江西瑞金----甘肃会宁

4、遵义会议:

a时间--1935年1月

b地点--贵州遵义

c内容

纠正博古等人的“左”倾错误;

肯定毛泽东的正确军事主张,选举毛泽东为中央政治局常委;

取消博古、李德的军事指挥权。

d意义

确立了以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位;

在危急情况下挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是党的历史上生死攸关的转折点;

是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

5、为什么说遵义会议是中共历史上生死攸关的转折点?

遵义会议前左倾错误,第五次反围剿失利,红军损失惨重,遵义会议结束了左倾错误,确立了毛泽东的领导地位,挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,使长征取得了胜利。

6、为什么说遵义会议是党从幼稚走向成熟的标志?

它是中共成立以来,第一次摆脱共产国际的影响,独立运用马克思主义的基本原理,解决党内分歧,确立自己的路线、方针、政策的会议。

7、长征精神:

以苦为乐,不畏艰险的革命乐观主义精神;

不怕牺牲,百折不挠的革命英雄主义精神;

艰苦奋斗、团结协作、顾全大局的集体主义精神。

精心整理原因:1934年10月,第五次反围剿失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。

长征的原因:1934年10月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,以及敌强我弱,中央革命根据地(亦称中央苏区)第五次反“围剿”战争遭到失败,红军第一方面军(中央红军)主力开始长征,同时留下部分红军就地坚持游击战争。

8月,中共中央和中央军委为了给中央红军战略转移探索道路,命令红六军团撤离湘赣苏区,到湘中发展游击战争。

10月,红六军团与红三军(后恢复红二军团番号)会合,鄂西与红3军会师,3军恢复二军团番号,共同创建湘鄂川黔苏区。

七军团长征从1934年9月到11月,起点是中央苏区,终点是闽浙赣苏区。

十军团长征从1934年11月到1935年1月,起点是赣东北,至皖南伏击国民党军王耀武部,遭到白军猛烈反击,伤亡惨重;随后在皖南怀玉山遭到白军围歼,除参谋长粟裕率先头部队突围外,余部全军覆灭。

25军长征从1934年11月到1935年9月,起点是大别山,经湖北、河南、陇东,终点是陕北,与当地红26军、27军合编为15军团。

四方面军长征从1935年5月到1936年10月,起点是川陕苏区嘉陵江畔,经四川、西康、甘肃、宁夏、陕西,终点是陕甘苏区;其中9军、30军和由中央红军五军团改编的5军组成西路军,在到达陕甘苏区前的宁夏战役中西渡黄河,经宁夏、甘肃、青海,在消灭了总数超过自己的马家军部队的同时,先后于1936年12月、1937年1月和3月遭到马家军的歼灭性打击,残部于1937年4月到达新疆,是最后一支结束长征的红军部队。

重要历史事件:强渡湘江——强渡乌江——遵义会议——四渡赤水——巧夺金沙江——强渡大渡河——过雪山草地——吴起镇会师——甘肃会宁会师后投入2.4团2师4团在团长耿飚、政委杨成武的率领下,在江界河用竹筏强渡乌江未成功。

入夜后,4团再次强渡乌江,第3连连长毛振华率4名战士登上北岸。

长征的路线简单概括长征是中国共产党为逃离国民党军队的围剿以及革命继续发展而进行的一次战略转移和战斗行动。

在20世纪30年代初,中国共产党领导的红军为了摆脱国民党军队的包围,从江西苏区出发,穿越四川、云南、贵州等地,最终到达陕北,历时约一年, 来回长达两万五千多公里,被称为中国革命的里程碑,也是世界军事史上最为伟大的行军之一。

长征的路线可以简单概括为以下几个关键节点:1. 出发点:长征的起点位于江西省瑞金市,这里是中国共产党的中央政权所在地,也是红军的根据地。

红军为了躲避国民党军队的进攻,于1934年10月开始出发。

2. 途经云贵川:红军先是向西南方向进军,穿越了云南和贵州两个省份。

途中经历了许多困难和战斗,与当地群众结成游击队,并通过游击战争的方式破坏国民党军队的包围,并保持了相对的战略优势。

3. 横渡大渡河:红军在贵州遇到了寒冷的冬季和人力物力的严重不足,被迫于1935年1月横渡了险峻的大渡河。

这一举动不仅使红军能够在艰苦的环境中得到短暂休整,还成功躲过了敌军的严密包围。

4. 超越长江:红军继续北进,途经湖南和湖北两省,最终于1935年10月成功渡过了长江。

这是长征路线中的一个重要节点,红军通过巧妙的战术避免与国民党军队正面交战,以免陷入被消耗的局面。

5. 西进陕北:红军继续向北,穿越湖北和陕西两个省份,最终于1936年10月抵达陕西省。

陕北成为了红军新的根据地,也标志着长征的结束。

红军在陕北成功扩大了影响力,也为日后的抗日战争和中国革命的胜利做出了重要贡献。

长征路线的成功,彰显了中国共产党的强大领导力和毛泽东的军事智慧。

长征这段漫长的道路上充满了艰难和诸多挑战,但红军始终坚持共产党的指导思想和革命信念,最终成功完成了长征的使命,为中国革命的发展开辟了新的道路。

长征路线及重要事件概括

长征主要路线:

瑞金——红军集结于渡——湘江战役——乌江战役——遵义会议——四渡赤水河——巧渡金沙江——强渡大渡河(安顺场)——勇夺泸定桥——懋功会师(红一四方面军)——翻雪山(夹金山等)——过草地(松藩大草原)——激战腊子口——陕甘宁大会师——延安

红军七次会师:

各路红军经历过七次大的会师,即红二、红六军团的木黄会师,红一、红四方面军的懋功会师,红二十五军同陕甘红军的会师,中央红军同红十五军团在陕北刘志丹陕北红军的会师,红二、红四方面军的甘孜会师,红一、四方面军的会宁会师,红一、红二方面军的将台堡会师。

其中会宁会师和将台堡会师,才是最有历史意的三大红军主力大会师。

长征最初的目的地不是延安,而是向西进军,在中央红军长征之前,中共中央决定让湘赣地区的红六军团先行出发探路,先到达湘西同贺龙所率领的红二军团会师。

过程中不断的评估敌我实力,不断调整方向,审时度势,走出两万五千里的长征路。

红星照耀中国长征路线简介摘要:一、前言二、长征背景三、长征路线概述四、长征的重要历史意义五、长征精神的传承和发扬正文:【前言】红星照耀中国,这是一段充满激情与奋斗的历史。

在中国共产党的领导下,红军进行了二万五千里长征,这是一次震惊世界的战略转移,也是中国革命史上的伟大壮举。

本文将简要介绍长征路线及其历史意义。

【长征背景】长征的背景源于第五次反“围剿”的失败。

当时,国民党军队对中央苏区进行大规模“围剿”,红军面临着严重的生存危机。

为保存革命力量,红军主力决定进行战略转移,开始长征。

【长征路线概述】长征路线从江西瑞金出发,经过湖南、广西、贵州、四川、云南、西康、青海、甘肃等省区,最后在陕西延安胜利会师。

长征过程中,红军进行了380 余次战斗,攻占700 多座县城,跨越了20 余条江河,翻越了18 座大山。

【长征的重要历史意义】长征的胜利是中国革命史上的伟大壮举,具有重要的历史意义。

首先,长征打破了国民党军队的“围剿”,保存了革命火种,为后来的抗日战争和解放战争奠定了基础。

其次,长征锻炼了红军,提高了红军的战斗力,培养了一批优秀的军事指挥员。

最后,长征铸就了伟大的长征精神,即坚定的革命信念、艰苦奋斗、紧密团结、严守纪律、一往无前的革命精神。

【长征精神的传承和发扬】长征精神是中华民族伟大精神的重要组成部分,对于今天的我们仍然具有重要的启示和借鉴意义。

我们应该传承和发扬长征精神,坚定信念,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

总之,长征是一次充满激情与奋斗的历史,它不仅对中国革命产生了深远影响,也为后世留下了宝贵的精神财富。

长征的路线简单概括长征是中国共产党为了转移红军主力,在敌人的追击下艰难跋涉的一次伟大行军壮举。

红军经历了长达一年的千里跋涉,总里程约25000公里,跨越了十几个省份。

长征的路线可以简单概括为四段:第一段是从江西瑞金出发,经过湖南、湖北、贵州,向西北方向突围;第二段是穿越大渡河,攻克蒋介石军队的命门,进入四川;第三段是穿越四川盆地,通过川西北进军甘肃;第四段是穿越青藏高原,最终进入陕北。

首先,长征的第一段路线,经历了激烈的战斗和艰苦的行军。

红军经过湖南、湖北、贵州等地,顶着敌军的猛烈进攻,艰难突围,进入了四川。

这段路线中,红军风雨兼程,利用地形和游击战术,成功躲避敌人的围剿,粉碎了敌人的围堵。

接下来,穿越大渡河是长征的第二段路线。

大渡河被誉为蒋介石军队的命门,红军需要攻克这个难关。

红军通过搭建木筏、水泉渡河等方式,顽强地渡过了大渡河,成功打破敌人的封锁,真真正正地站在了四川土地上。

第三段路线是穿越四川盆地,进军甘肃。

四川盆地地势险要,敌人在这里设置了重重的防线。

然而,红军依靠群众基础和灵活的战术,顺利穿越了四川盆地,打破了敌人的封锁。

最后一段,红军要穿越青藏高原,进入陕北。

青藏高原地势险峻,气候恶劣,是红军长征路上最具挑战的路段。

红军需要面对高海拔、严寒、缺氧等困难,在极端的环境下艰难前行。

但红军勇往直前,最终成功越过青藏高原,踏上了陕北的土地。

长征的路线远比以上所述复杂,它涉及了更多的具体地点和战斗细节。

然而,我们可以从这个简洁的概括中得到一些有益的启示。

长征告诉我们,面对困难和敌人的追击,我们不能气馁和退缩,而是应该奋勇向前,寻找突破口、利用有利条件,坚持抗战、坚持信仰。

这是长征给予我们的宝贵指导意义。

红军长征路线1934~1936年间,中国工农红军主力从长江南北各苏区向陕甘革命根据地(亦称陕甘苏区)的战略转移。

1934年10月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,以及敌强我弱,中央革命根据地(亦称中央苏区)第五次反“围剿”战争遭到失败,红军第一方面军(中央红军)主力开始长征,同时留下部分红军就地坚持游击战争。

8月,中共中央和中央军委为了给中央红军战略转移探索道路,命令红六军团撤离湘赣苏区,到湘中发展游击战争。

10月,红六军团与红三军(后恢复红二军团番号)会合,并创建了湘鄂川苏区。

10月上旬,中央红军主力各军团分别集结陆续出发,中共中央和红军总部及直属纵队离开江西瑞金就途。

10月21日,中央红军从赣县王母渡至信丰县新田间突破国民党军第一道封锁线,沿粤赣边、湘粤边、湘桂边西行,至11月15日突破了国民党军第二、三道封锁线。

然而博古、李德等领导人一味退却,消极避战,使红军继续处于不利地位。

中央军委决定从兴安、全州之间抢渡湘江,经浴血奋战,于12月1日渡过湘江即第四道封锁线,由于连续苦战,红军锐减。

12月中旬,抵达湘黔边时,毛泽东力主放弃原定进入湘西与第二、六军团会合的计划。

28日,中共中央政治局在黎平开会,接受了毛泽东的主张,决定向以遵义为中心的川黔边地区前进,使红军避免了覆亡的危险。

1935年1月7日,红军占领遵义。

1月15~17日,中共中央在遵义举行了政治局扩大会议,着重总结了第五次反“围剿”失败的经验教训,纠正了王明“左”倾冒险主义在军事上的错误,确立了以毛泽东为代表的中共中央的正确领导,制定了红军尔后的战略方针,从而在最危险的关头挽救了红军和中国共产党。

这次会议是中国共产党和工农红军历史上一个伟大的转折点。

3月,组成了实际上以毛泽东为首,周恩来、王稼祥参加的三人军事指挥小组。

他们以中共中央、中央军委的名义指挥红军的行动。

遵义会议后,鉴于川敌布防严密,中央红军确定撤离遵义后,在川黔滇边和贵州省内迂回穿插。

原因:1934年10月,第五次反围剿失败后,中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击,被迫实行战略性转移,退出中央根据地,进行长征。

长征的原因:1934年10月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,以及敌强我弱,中央革命根据地(亦称中央苏区)第五次反“围剿”战争遭到失败,红军第一方面军(中央红军)主力开始长征,同时留下部分红军就地坚持游击战争。

8月,中共中央和中央军委为了给中央红军战略转移探索道路,命令红六军团撤离湘赣苏区,到湘中发展游击战争。

10月,红六军团与红三军(后恢复红二军团番号)会合,并创建了湘鄂川苏区。

路线:瑞金→突破敌四道防线→强渡乌江→占领遵义→四渡赤水→巧渡金沙江→强渡大渡河→飞夺泸定桥→翻雪山→过草地→陕北吴起会师(1935年10月)→甘肃会宁会师(1936年10月),宣告长征的胜利结束。

红军长征的路线:中央红军(红一方面军):江西瑞金——四道封锁线(湘江战役)——强渡乌江——遵义会议——四渡赤水——巧渡金沙江——强渡大渡河、飞夺泸定桥——过雪山(夹金山)——四川懋功(一、四方面军会师)——毛儿盖——过草地——腊子口——吴起镇(同陕北红军会师)——会宁红二方面军(红二、六军团):湘鄂边根据地——沅江——乌江——贵州盘县——云南宣威——云南石鼓镇——渡金沙江——甘孜(与红四方面军会师)——甘肃将台堡——会宁红四方面军:川陕根据地——渡嘉陵江——四川茂县——四川懋功(与红一方面军会师)——四川松潘——甘孜——会宁中央红军长征从1934年10月到1935年10月,起点是江西瑞金和福建长汀,经福建、江西、广东、广西、湖南、贵州、云南、四川、西康、甘肃、宁夏、陕西,最终到达陕甘苏区和陕北苏区。

六军团长征从1934年8月到10月,起点是湘赣边界罗霄山脉北段,最终到达鄂西与红3军会师,3军恢复二军团番号,共同创建湘鄂川黔苏区。

七军团长征从1934年9月到11月,起点是中央苏区,终点是闽浙赣苏区。

红军长征路线图和地名_路线图高清版示意图2016年是长征胜利80周年,长征经过了几个省?翻越了几座大山呢?多少个省份?都有哪些省,5座雪山是那?小编整理红军长征路线图和地名高清版示意图,希望大家喜欢!红军长征路线图和地名高清版示意图初期长征路线1934年10月上旬,中央红军主力各军团分别集结陆续出发,中共中央和红军总部及直属纵队离开江西瑞金。

1934年10月21日,中央红军从赣县王母渡至信丰县新田间突破国民党军第一道封锁线,沿粤赣边、湘粤边、湘桂边西行,至11月15日突破了国民党军第二、三道封锁线。

然而博古、李德等领导人一味退却,消极避战,使红军继续处于不利地位。

中央军委决定从兴安、全州之间抢渡湘江,经浴血奋战,于12月1日渡过湘江(即第四道封锁线),由于连续苦战,红军锐减。

12月中旬,抵达湘黔边时,毛泽东力主放弃原定进入湘西与第二、六军团会合的计划。

28日,中共中央政治局在黎平开会,接受了毛泽东的主张,决定向以遵义为中心的川黔边地区前进,使红军避免了覆亡的危险。

1935年1月7日,红军占领遵义。

长征路线图详细说明1933年9月至1934年夏,中央革命根据地(亦称中央苏区)红军的第五次反“围剿”作战,在中共中央、中华苏维埃共和国中央革命军事委员会(简称中革军委)博古等领导人实行军事冒险主义、军事保守主义的战略指导下,屡战失利,苏区日益缩小,形势日趋严重。

湘赣革命根据地(亦称湘赣苏区)红军反“围剿”作战的处境,也十分困难。

在这种情况下,中国共产党中央委员会和中华苏维埃共和国中央革命军事委员会,为了给中央机关和中央红军探索战略转移的道路,命令红军第6军团撤离湘赣苏区,到湖南中部发展游击战争,并同红军第3军取得联系。

1934年8月7日,红6军团突围西移,经两个多月转战,于10月下旬到达黔东印江县木黄,与红3军(后恢复红军第2军团番号)会师。

接着,两军向湘西发起攻势作战,创建了湘鄂川黔革命根据地(亦称湘鄂川黔苏区)。

长征的知识点总结长征是中国共产党领导的中国工农红军于1934年10月开始的一次著名战役。

由于国民党军队对中国共产党和红军的迫害和围剿,中国工农红军在长征中进行了决定性的战略转移,最终抵达了陕北的延安。

长征是中国革命历史上的一次重要事件,对中国共产党和中国革命产生了深远的影响。

下面是长征的知识点总结:一、长征的起因长征的起因是中国共产党领导的中国工农红军在1934年至1935年遭到国民党追剿的危机。

当时,国民党军队发动了第五次“围剿”,对中国工农红军展开围追堵截,并且红军在长期的战斗中损失严重。

为了避免红军全部溃灭,中国共产党领导层决定进行长征,寻找新的革命根据地。

二、长征的路线长征的路线大致可以分为以下几个阶段:1. 出发阶段:1934年10月,中国工农红军在江西瑞金出发,开始了漫长的长征之旅。

2. 湘江战役:红军在湘江战役中遭受了重创,但是最终成功突围,继续向西北方向行进。

3. 贵州战役:红军在贵州进行了一系列的战斗,尽管受到了重重困难和损失,但仍然坚持前进。

4. 川滇边境:红军穿越了川滇边境,向西南方向前进。

5. 金沙江·大渡河:1935年5月,红军经过金沙江和大渡河,壮举突破了国民党军队的封锁,向西北方向进军。

6. 入川与甘南:1935年6月,红军进入四川,然后向北转入甘肃,最终抵达了陕北的延安。

三、长征的成果长征的成果主要表现在以下几个方面:1. 突破国民党的围剿:在长征中,中国工农红军突破了国民党军队的严密围困,成功脱离了危险的包围圈。

2. 开创新的根据地:长征后,中国共产党在陕北的延安建立了新的革命根据地,这为后来的抗日战争和解放战争奠定了重要基础。

3. 提高了红军的战斗力:长征是一次极为艰苦的战役,但也锻炼了红军的战斗意志和作战能力,使之更加成熟和强大。

四、长征的影响长征对中国共产党和中国革命产生了深远的影响:1. 提高了中国共产党的威信:长征使中国共产党在国内外赢得了更多的支持和认可,提高了中国共产党的威信和声望。

中国工农红军长征的胜利,是人类历史上的奇迹。

在整整两年中,红军转战14个省,冲破了几十万国民党军的围追堵截,经受了艰难险阻的考验,终于胜利地完成了战略转移。

红军长征的胜利,为开展中国革命和革命战争的新局面创造了重要条件。

红军长征的路线:中央红军(红一方面军):江西瑞金——四道封锁线(湘江战役)——强渡乌江——遵义会议——四渡赤水——巧渡金沙江——强渡大渡河、飞夺泸定桥——过雪山(夹金山)——四川懋功(一、四方面军会师)——毛儿盖——过草地——腊子口——吴起镇(同陕北红军会师)——会宁红二方面军(红二、六军团):湘鄂边根据地——沅江——乌江——贵州盘县——云南宣威——云南石鼓镇——渡金沙江——甘孜(与红四方面军会师)——甘肃将台堡——会宁红四方面军:川陕根据地——渡嘉陵江——四川茂县——四川懋功(与红一方面军会师)——四川松潘——甘孜——会宁中国工农红军长征路线图各路红军相继长征由于“左”倾冒险主义的错误,至1934年夏,湘赣各革命根据地(苏区)反“围剿”失利,苏区日益缩小,红军遭受重大损失,陷入被动境地。

1934年秋~1936年10,中国工农红军主力相继从长江南北各苏区向陕甘革命根据地(亦称陕甘苏区)战略转移。

由于分别处在敌军的分割、包围之中,红军各部队长征的起始时间、地点各不相同,行程亦大相径庭。

红7军团——第一支北上抗日先遣队红7军团是长征中第一支先遣队。

1934年7月,为反对日本帝国主义侵略,冲破国民党对中央苏区的“围剿”,中共中央和中革军委命令将寻淮洲、乐少华、粟裕等领导的红七军团改编为北上抗日先遣队,深入敌后,开展游击战争。

1934年7月6日晚,由红7军团组成的“中国工农红军北上抗日先遣队”,在军团长寻淮洲、政委乐少华、参谋长粟裕、政治委员刘英、中央代表曾洪易等率领下,从江西瑞金出发,通过敌两道封锁线,进入闽浙皖赣苏区,拉开了中国工农红军北上抗日的序幕。

中国工农红军北上抗日先遣队,比中央苏区中央红军主力长征出发时间提早了三个月,它为策应中央苏区主力红军的战略突围转移,赢得了最宝贵的时间。

长征的历史背景:红军第五次反围剿在王明的“左倾”错误指导下失败,被迫长征。

历史意义:完成了战略转移,历经曲折,战胜了重重艰难险阻,保存和锻炼了革命的基干力量,宣传了党的宗旨,发扬了革命集体主义、革命英雄主义、革命乐观主义,为开展抗日战争和发展中国革命事业创造了条件。

王明“左”倾错误推行的恶果,是鄂豫皖、湘鄂西苏区的第四次反“围剿”和中央苏区、湘赣、湘鄂赣、闽浙赣苏区的第五次反“围剿”相继失败,红军遭受惨重损失,部队的建设受到严重破坏,党和红军陷入严重的生存危机,被迫实行战略转移。

中央苏区反“围剿”的失败,改变了中国革命战争的大格局,影响了其他苏区,使长征由局部演变为全局性的战略转移。

红军长征路线:中央红军长征经过了共11个省。

红一方面军长征路线:自1934年10月11日至1935年10月19日,历时12个月零7天,途经江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康、甘肃、陕西11省级行政区,行程约二万五千里。

红二方面军长征路线:自1935年11月19日至1936年10月22日,历时11个月,途经湖南、贵州、云南、西康、四川、青海、甘肃、陕西8省级行政区,行程约一万六千里。

红四方面军长征路线:自1935年5月至1936年10月9日,历时18个月,途经四川、西康、青海、甘肃4省级行政区,行程共八千余里。

红二十五军长征路线:自1934年11月16日至1935年9月15日,历时10个月,途经河南、湖北、甘肃、陕西4省级行政区,行程近万里。

巧渡金沙江:1935年5月3日,长征途中,中央红军军委干部团接到抢夺皎平渡的任务。

他们在金沙江边找到一条敌军送探子来南岸探查情况的船,又在当地农民的协助下,从水里捞出一条破船。

然后,他们乘坐这两条船渡到北岸。

敌人以为探子回来了,没有在意。

红军突然袭击,一举控制皎平渡两岸渡口。

后来,又找到5条船,动员36名艄公。

与此同时,红一军团赶到龙街渡口,红三军团赶到洪门渡,但这两个渡口都没有船只,加上江宽水急无法架桥。