2荧光探针设计原理.pdf

- 格式:pdf

- 大小:451.42 KB

- 文档页数:12

Molecular Probe 公司推广为细胞内酸性内酯质探针。

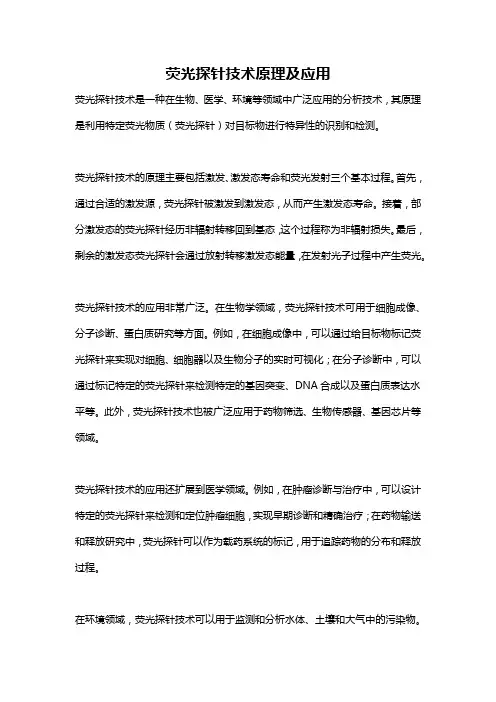

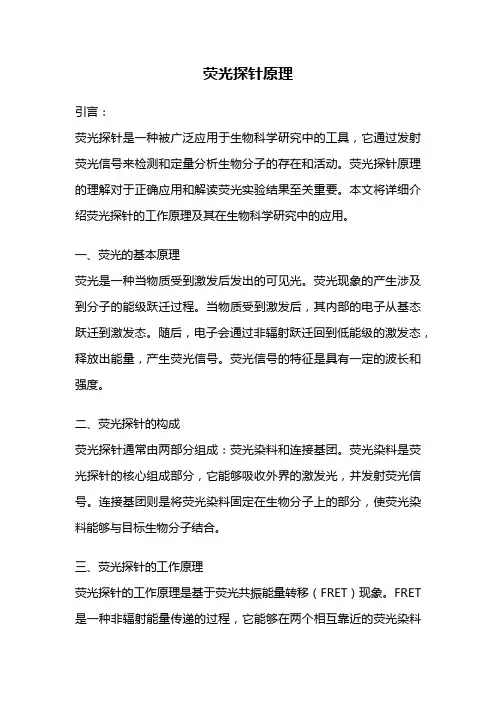

de Silva 研究小组利用类似于 EDTA LIIMOHOMOFLuorophoiT bound receptor图1-2 PET 荧光探针的前线轨道原理图已报道的PET 荧光分子探针中,多数都是以脂肪氨基或氮杂冠醚作为识别基团。

de Silva 研究小组利用多种荧光团设计了大量该类 PET 探针用于氢质子、碱金属阳离子识别。

化合物1是一个简单的PET 荧光分子探针,在甲醇中和K+络合后,荧光量子产率从 0.003增加 至0.14。

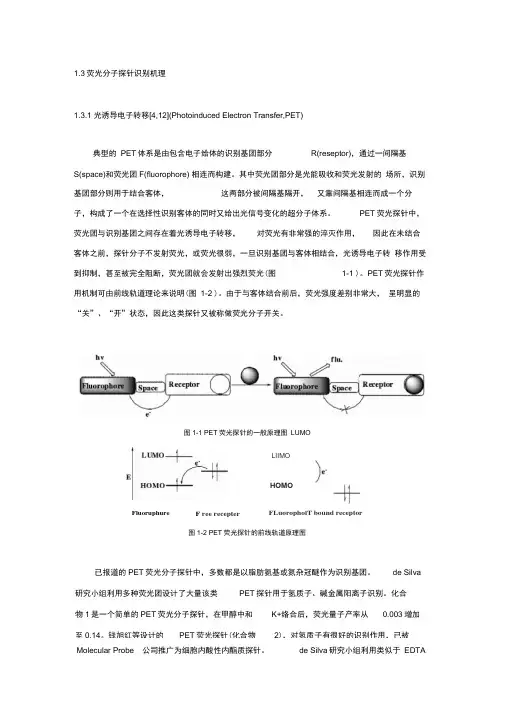

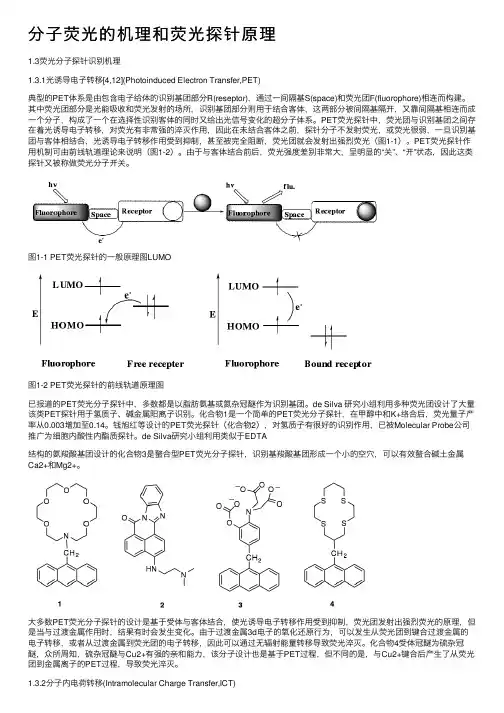

钱旭红等设计的 PET 荧光探针(化合物 2),对氢质子有很好的识别作用,已被1.3荧光分子探针识别机理1.3.1 光诱导电子转移[4,12](Photoinduced Electron Transfer,PET)典型的 PET 体系是由包含电子给体的识别基团部分 R(reseptor),通过一间隔基 S(space)和荧光团F(fluorophore) 相连而构建。

其中荧光团部分是光能吸收和荧光发射的 场所,识别基团部分则用于结合客体, 这两部分被间隔基隔开, 又靠间隔基相连而成一个分子,构成了一个在选择性识别客体的同时又给出光信号变化的超分子体系。

PET 荧光探针中,荧光团与识别基团之间存在着光诱导电子转移, 对荧光有非常强的淬灭作用,因此在未结合 客体之前,探针分子不发射荧光,或荧光很弱,一旦识别基团与客体相结合,光诱导电子转 移作用受到抑制,甚至被完全阻断,荧光团就会发射出强烈荧光(图 1-1 )。

PET 荧光探针作 用机制可由前线轨道理论来说明(图 1-2 )。

由于与客体结合前后,荧光强度差别非常大, 呈明显的“关”、“开”状态,因此这类探针又被称做荧光分子开关。

图1-1 PET 荧光探针的一般原理图 LUMOFluoruphure F ree recepter结构的氨羧酸基团设计的化合物3是螯合型PET荧光分子探针,识别基羧酸基团形成一个小的空穴,可以有效螯合碱土金属Ca2+和Mg2+ 。

荧光探针技术原理及应用荧光探针技术是一种在生物、医学、环境等领域中广泛应用的分析技术,其原理是利用特定荧光物质(荧光探针)对目标物进行特异性的识别和检测。

荧光探针技术的原理主要包括激发、激发态寿命和荧光发射三个基本过程。

首先,通过合适的激发源,荧光探针被激发到激发态,从而产生激发态寿命。

接着,部分激发态的荧光探针经历非辐射转移回到基态,这个过程称为非辐射损失。

最后,剩余的激发态荧光探针会通过放射转移激发态能量,在发射光子过程中产生荧光。

荧光探针技术的应用非常广泛。

在生物学领域,荧光探针技术可用于细胞成像、分子诊断、蛋白质研究等方面。

例如,在细胞成像中,可以通过给目标物标记荧光探针来实现对细胞、细胞器以及生物分子的实时可视化;在分子诊断中,可以通过标记特定的荧光探针来检测特定的基因突变、DNA合成以及蛋白质表达水平等。

此外,荧光探针技术也被广泛应用于药物筛选、生物传感器、基因芯片等领域。

荧光探针技术的应用还扩展到医学领域。

例如,在肿瘤诊断与治疗中,可以设计特定的荧光探针来检测和定位肿瘤细胞,实现早期诊断和精确治疗;在药物输送和释放研究中,荧光探针可以作为载药系统的标记,用于追踪药物的分布和释放过程。

在环境领域,荧光探针技术可以用于监测和分析水体、土壤和大气中的污染物。

例如,可以设计针对特定污染物的荧光探针,通过检测目标物的荧光强度变化或荧光光谱变化来实现对污染物的高灵敏度检测和定量分析。

随着荧光探针技术的不断发展,也出现了许多新的应用领域。

例如,荧光探针技术可以应用于纳米材料表面的检测和修饰,用于纳米材料的生物传感、药物传递等方面;荧光探针技术还可以与其他分析技术相结合,例如质谱、红外光谱等,实现更加灵敏和准确的分析。

总的来说,荧光探针技术以其高灵敏度、高选择性和实时可视化的特点,在生物、医学、环境等领域发挥着重要的作用。

随着技术的不断发展和创新,相信荧光探针技术在更多领域中将发挥更大的应用潜力。

荧光探针原理

荧光探针原理是一种常用的生物标记技术,用于研究生物样品中特定分子的分布和动态变化。

荧光探针通常由两个组成部分构成:一个是荧光染料,它能够吸收外界的激发光并发射出荧光信号;另一个是靶向分子,它能够与目标分子特异性结合。

荧光探针的工作基于荧光现象和能量转移原理。

当荧光染料被激发光激发后,其电子跃迁到高能级,随后又以放射光的形式返回到基态。

这个过程中放射的光具有特定的波长和颜色,称为荧光。

当荧光探针中的靶向分子与目标分子结合后,它们之间的距离和相对位置可能会发生变化。

如果这个变化导致荧光染料与另一个分子之间的距离适合,就会引发能量转移现象。

即原本由荧光染料发出的荧光信号将被转移给另一个分子,导致荧光染料的荧光强度减弱或熄灭。

通过测量荧光强度的变化,可以推断出目标分子的存在和活动状态。

荧光探针还可以通过调整荧光染料的性质,如吸收和发射波长,来实现多种目标的同时检测。

综上所述,荧光探针原理基于荧光现象和能量转移原理,利用荧光染料和靶向分子的相互作用实现对目标分子的检测和分析。

荧光探针法的原理

荧光探针法是一种常用的分析方法,用于检测和测量样品中的化学物质的存在和浓度。

其原理基于荧光现象,即某些物质在激发后能够发出特定的波长的荧光信号。

荧光探针法的原理是利用荧光分子作为化学指示剂,通过与待分析物发生特异性的反应,使荧光分子的发光性质发生变化,从而实现待分析物的检测与测量。

首先,需要选择一个合适的荧光探针分子。

这种分子应具有以下特性:能够与待分析物发生特异性的反应,产生可观测的光谱变化;荧光信号强度随待分析物浓度的变化呈线性关系;对其他干扰物质不敏感。

当待分析物存在于样品中时,荧光探针分子与待分析物发生特异性的相互作用。

这种相互作用可以是共价结合、离子键或氢键的形成,也可以是物理吸附或包结等方式。

这种相互作用使得荧光探针分子的荧光性质发生变化,产生与待分析物特异性相关的荧光信号。

通过测量和记录荧光信号的强度或光谱变化,可以推断出待分析物的存在和浓度。

一般情况下,荧光信号的强度与待分析物的浓度成正比关系,可以通过标准曲线或其他定量方法进行浓度的计算。

荧光探针法具有灵敏度高、选择性好、操作简便等优点,因此在生物医学研究、环境监测、食品安全等领域得到广泛的应用。

不过,荧光探针法也存在一些局限性,如有些荧光信号易受其他环境因素干扰,对样品的预处理要求较高等。

因此在具体应用时需要综合考虑其适用性和实际情况。

分⼦荧光的机理和荧光探针原理1.3荧光分⼦探针识别机理1.3.1光诱导电⼦转移[4,12](Photoinduced Electron Transfer,PET)典型的PET体系是由包含电⼦给体的识别基团部分R(reseptor),通过⼀间隔基S(space)和荧光团F(fluorophore)相连⽽构建。

其中荧光团部分是光能吸收和荧光发射的场所,识别基团部分则⽤于结合客体,这两部分被间隔基隔开,⼜靠间隔基相连⽽成⼀个分⼦,构成了⼀个在选择性识别客体的同时⼜给出光信号变化的超分⼦体系。

PET荧光探针中,荧光团与识别基团之间存在着光诱导电⼦转移,对荧光有⾮常强的淬灭作⽤,因此在未结合客体之前,探针分⼦不发射荧光,或荧光很弱,⼀旦识别基团与客体相结合,光诱导电⼦转移作⽤受到抑制,甚⾄被完全阻断,荧光团就会发射出强烈荧光(图1-1)。

PET荧光探针作⽤机制可由前线轨道理论来说明(图1-2)。

由于与客体结合前后,荧光强度差别⾮常⼤,呈明显的“关”、“开”状态,因此这类探针⼜被称做荧光分⼦开关。

图1-1 PET荧光探针的⼀般原理图LUMO图1-2 PET荧光探针的前线轨道原理图已报道的PET荧光分⼦探针中,多数都是以脂肪氨基或氮杂冠醚作为识别基团。

de Silva 研究⼩组利⽤多种荧光团设计了⼤量该类PET探针⽤于氢质⼦、碱⾦属阳离⼦识别。

化合物1是⼀个简单的PET荧光分⼦探针,在甲醇中和K+络合后,荧光量⼦产率从0.003增加⾄0.14。

钱旭红等设计的PET荧光探针(化合物2),对氢质⼦有很好的识别作⽤,已被Molecular Probe公司推⼴为细胞内酸性内酯质探针。

de Silva研究⼩组利⽤类似于EDTA结构的氨羧酸基团设计的化合物3是螯合型PET荧光分⼦探针,识别基羧酸基团形成⼀个⼩的空⽳,可以有效螯合碱⼟⾦属Ca2+和Mg2+。

⼤多数PET荧光分⼦探针的设计是基于受体与客体结合,使光诱导电⼦转移作⽤受到抑制,荧光团发射出强烈荧光的原理,但是当与过渡⾦属作⽤时,结果有时会发⽣变化。

荧光探针原理引言:荧光探针是一种被广泛应用于生物科学研究中的工具,它通过发射荧光信号来检测和定量分析生物分子的存在和活动。

荧光探针原理的理解对于正确应用和解读荧光实验结果至关重要。

本文将详细介绍荧光探针的工作原理及其在生物科学研究中的应用。

一、荧光的基本原理荧光是一种当物质受到激发后发出的可见光。

荧光现象的产生涉及到分子的能级跃迁过程。

当物质受到激发后,其内部的电子从基态跃迁到激发态。

随后,电子会通过非辐射跃迁回到低能级的激发态,释放出能量,产生荧光信号。

荧光信号的特征是具有一定的波长和强度。

二、荧光探针的构成荧光探针通常由两部分组成:荧光染料和连接基团。

荧光染料是荧光探针的核心组成部分,它能够吸收外界的激发光,并发射荧光信号。

连接基团则是将荧光染料固定在生物分子上的部分,使荧光染料能够与目标生物分子结合。

三、荧光探针的工作原理荧光探针的工作原理是基于荧光共振能量转移(FRET)现象。

FRET 是一种非辐射能量传递的过程,它能够在两个相互靠近的荧光染料之间传递能量。

在荧光探针中,荧光染料通常被设计成能够与目标生物分子结合,并被定位在目标分子的近旁。

当目标分子与荧光探针结合时,能量传递发生,导致荧光信号的发射强度发生变化。

通过测量荧光信号的强度变化,可以获得目标分子的定量信息。

四、荧光探针在生物科学研究中的应用荧光探针在生物科学研究中有着广泛的应用。

以下是一些常见的应用领域:1. 细胞成像:荧光探针可以标记细胞中的特定蛋白质或分子,从而实现对细胞的可视化观察和研究。

通过荧光探针,研究人员可以观察细胞内分子的分布、定位和相互作用等信息。

2. 蛋白质相互作用研究:荧光探针可以标记两个相互作用的蛋白质,通过检测荧光信号的强度变化,可以判断蛋白质之间的相互作用程度和动力学特性。

3. DNA和RNA分析:荧光探针可以与DNA或RNA结合,用于检测和定量分析DNA或RNA的存在和活动。

例如,荧光探针可以用于检测DNA的扩增反应、基因突变和序列特异性等。

荧光探针原理荧光探针是一种能够通过发射荧光信号来检测特定物质的工具,它在生物医学、环境监测、食品安全等领域有着广泛的应用。

荧光探针原理是指荧光探针分子与被检测物质相互作用后发生荧光信号的基本原理,下面将对荧光探针的原理进行详细介绍。

首先,荧光探针原理的核心是荧光分子的特性。

荧光分子是一类能够吸收特定波长的光能并在短时间内重新辐射出较长波长光的分子。

当荧光分子与被检测物质结合时,会发生构象变化或电荷转移等过程,导致荧光分子的荧光特性发生改变,从而产生荧光信号。

这种荧光信号的产生是荧光探针原理的基础。

其次,荧光探针原理的实现依赖于荧光探针分子与被检测物质的特异性相互作用。

荧光探针分子通常通过化学手段设计合成,具有特异性的结构和功能基团,能够与目标物质特异性地结合并产生荧光信号。

这种特异性相互作用是荧光探针原理能够实现目标检测的关键。

另外,荧光探针原理还包括荧光信号的检测与分析。

荧光信号的检测通常通过荧光光谱仪等设备进行,利用荧光分子在特定波长下的激发和发射特性来检测目标物质的存在和浓度。

同时,对荧光信号的分析也需要结合实际应用需求,通过建立荧光信号与被检测物质浓度之间的定量关系,实现对目标物质的准确检测与分析。

最后,荧光探针原理的应用具有广泛的前景。

随着生物医学、环境监测、食品安全等领域对快速、灵敏、特异的检测需求不断增加,荧光探针原理作为一种高效、可靠的检测手段将得到更广泛的应用。

同时,随着荧光探针分子设计合成技术的不断发展,将有更多新型荧光探针分子应用于实际检测中,为各个领域的检测与分析提供更多选择。

总之,荧光探针原理作为一种重要的检测手段,具有独特的优势和广阔的应用前景。

通过对荧光分子的特性、荧光探针分子与被检测物质的特异性相互作用、荧光信号的检测与分析以及应用前景的分析,可以更好地理解荧光探针原理的基本原理和意义,为其在实际应用中发挥更大的作用提供理论支持和技术指导。

荧光探针设计原理 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT荧光化学传感器是建立在光谱化学和化学波导与量测技术基础上的将分析对象的化学信息以荧光信号表达的传感装置。

其主要组成部件有三个(图1.1):1.识别结合基团(R),能选择性地与被分析物结合,并使传感器所处的化学环境发生改变。

这种结合可以通过配位键,氢键等作用实现。

2.信号报告基团(发色团, F),把识别基团与被分析物结合引起的化学环境变化转变为容易观察到的输出信号。

信号报告基团起到了信息传输的作用,它把分子水平上发生的化学信息转换成能够为人感知(颜色变化)或仪器检测的信号(荧光等)。

3.连接基团(S),将信号报告基团和识别结合基团连接起来,根据设计的不同连接基团可有多种选择,一般用做连接基团的是亚甲基等短链烷基。

连接基团的合适与否将直接影响是否有输出信号的产生。

信号表达可以是荧光的增强或减弱、光谱的移动、荧光寿命的变化等。

图荧光探针的结构1.1.1 荧光探针的一般设计原理(1) 结合型荧光探针[21]图共价连接型荧光探针结合型荧光探针是利用化学共价键将识别基团和荧光基团连接起来的一类荧光探针,是比较常见的一类荧光探针。

该类探针通过对比加入分析物前后荧光强度的变化、光谱位置的移动或荧光寿命的改变等实现对分析物的检测。

在该类荧光化学传感器的设计中,必须充分考虑下列三个方面的因素。

(a) 受体分子的荧光基团设计、合成:考虑到用于复杂环境体系的荧光检测,要求荧光基团要有强的荧光(高荧光量子产率,有利于提高检测的灵敏性),Stokes 位移要大(可有效消除常规荧光化合物如荧光素等具有的自猝灭现象),荧光发射最好要在长波长区(最好位于500 nm 以上,可避免复杂体系的常位于短波长区的背景荧光的干扰,另外由于长波长区发射的荧光能量的降低可减少荧光漂白现象的发生而延长传感器的使用寿命)。

(b) 受体分子的识别基团:受体分子的识别基团设计以软硬酸碱理论、配位作用以及超分子作用力(如氢键、范德华力等)作为理论指导,多选择含氮、硫、磷杂环化合物作为识别分子。

荧光探针设计原理荧光探针(Fluorescent probe)是一种能够在化学和生物实验中检测、追踪和定量分析目标物质的工具。

它通过发射特定波长的荧光信号来指示目标物质的存在和浓度。

荧光探针的设计原理基于荧光现象和分子的结构特性。

当分子受到激发能量(通常是光或电子束)时,其中的电子会跃迁到激发态,并在极短时间内返回基态。

在这个过程中,电子会释放出能量,形成发射荧光的现象。

荧光信号的强度和波长取决于分子的结构、环境和激发能量。

在荧光探针的设计中,以下几个重要因素需要考虑:1.荧光染料的选择:荧光探针通常使用具有强荧光的染料来标记目标物质。

荧光染料的选择取决于目标物质的性质和测量要求,如激发波长、发射波长、荧光强度和稳定性等。

常见的荧光染料包括荧光素、罗丹明、染料标和量子点等。

2.结构设计:荧光探针的结构设计应考虑到与目标物质的相互作用和信号放大效应。

例如,如果目标物质是金属离子,荧光探针的结构可以包含金属配体,以实现对金属离子的选择性和灵敏度检测。

另外,还可以通过改变荧光染料与其他官能团的连接方式和位置来调控荧光信号的强度和波长。

3.环境适应性:荧光探针需要在复杂的生物环境中工作,因此其设计应具有良好的适应性。

这包括探针的溶解度、比较离子强度、耐光性和稳定性等。

一些特殊的设计策略,如引入疏水或亲水官能团,可以提高探针在生物体系中的性能。

4.目标物质的识别和响应机制:荧光探针需要通过与目标物质的特异性相互作用来实现靶向探测。

这通常通过特定的结构域(如金属配体)与目标物质之间的配位键结合来实现。

探针与目标物质形成络合物后,荧光信号的强度和性质发生变化,从而实现对目标物质的识别和定量分析。

5.测量和分析方法:设计荧光探针还需要考虑到测量和分析方法。

荧光信号可以通过光谱仪或荧光显微镜等设备进行测量,并利用荧光定量分析方法来确定目标物质的浓度。

同时,还可以利用多种分析技术,如荧光共振能量转移(FRET)、荧光谱变和荧光寿命测量等来提高荧光信号的灵敏度和选择性。

2荧光探针设计原理荧光探针是一种用于检测分子、离子或其他生物分析物的工具。

它以其高灵敏度、高选择性和实时检测等特点,被广泛应用于生物医学研究、临床诊断和环境监测等领域。

荧光探针的设计原理涉及荧光基团的选择、连接方式和工作机制等方面。

荧光基团的选择是荧光探针设计的关键。

荧光基团应具有良好的荧光性能,如较高的荧光量子产率和较长的荧光寿命,以确保探针的高灵敏度和稳定性。

同时,荧光基团还应具有一定的化学反应性,以便与目标分析物发生特异性反应,并在反应后发生荧光信号的变化。

在荧光探针的设计中,连接方式也是一个重要的考虑因素。

连接方式决定了探针与目标分析物之间的作用方式和反应速率。

一种常用的连接方式是通过共价键连接,通过合成可控的合适长度和柔性的连接分子将荧光基团与靶分子连接起来。

这种连接方式可以提供稳定的连接,并使荧光信号的变化与目标分析物的浓度相关。

荧光探针的工作机制共有两种:静态机制和动态机制。

静态机制是指探针与目标分析物发生特异性反应后,探针的荧光性质发生变化。

例如,pH指示剂会随pH值的变化而产生颜色变化,从而实现对溶液酸碱性的检测。

动态机制是指探针通过与目标分析物相互作用,改变探针的空间结构和荧光行为。

例如,荧光共振能量转移(FRET)技术可以通过探针和目标分析物之间的相互作用,使荧光信号在短距离范围内传递,从而实现对生物分子的检测。

在荧光探针设计中,还需要考虑其他因素,如对于生物体的生物相容性和毒性要求、对于环境中的抗干扰能力等。

此外,探针的选择还应根据具体应用需求确定,例如是否需要对目标分析物进行实时监测,是否需要在复杂的生物体系中工作等。

总之,荧光探针的设计原理是综合考虑探针的荧光基团选择、连接方式和工作机制等因素,以达到对目标分析物的高灵敏度、高选择性和实时检测的要求。

这些设计原理的理解和应用将有助于开发更高效、更可靠的荧光探针,推动生物分析领域的研究和应用的进展。

荧光探针的设计与生物成像应用荧光探针(fluorescent probe)是一种用于荧光成像的分子探针,具有广泛的应用潜力。

本文将介绍荧光探针的设计原理以及在生物成像中的应用。

一、荧光探针的设计原理荧光探针的设计原理基于荧光现象的物理特性。

当一个分子(通常称为荧光染料)受到激发能量的作用后,其电子跃迁至较高能级,再从高能级返回基态时会释放出特定波长的荧光信号。

荧光探针的设计目的是通过调控分子结构和环境条件,使其在特定条件下显示出明亮的荧光,以便对目标物进行可视化检测。

1. 荧光染料选择荧光染料的选择是设计荧光探针的第一步。

理想的荧光染料应具备高荧光量子产率、较长的荧光寿命、良好的化学稳定性以及适宜的发射波长。

常用的荧光染料包括荧光蛋白、荧光有机分子和荧光量子点等。

2. 分子结构设计荧光探针的分子结构设计决定了其在特定环境下的荧光性能。

通常通过调整分子的取代基、主体结构和共轭系统等方法来实现。

例如,引入电子给体和电子受体可以调节荧光染料的光电性能,提高其荧光量子产率。

3. 适应性调控荧光探针的适应性调控是指探针在不同环境下对目标物的选择性响应。

这通过引入特定的识别基团或结构单元来实现。

例如,在生物成像中,可以设计靶向特定生物分子(如肿瘤细胞表面受体)的荧光探针,以实现对该分子的高选择性检测。

二、荧光探针在生物成像中的应用荧光探针在生物成像中具有重要的应用价值,可以用于细胞和组织水平的可视化检测。

1. 细胞内荧光成像荧光探针在细胞内的应用广泛,可用于细胞器(如线粒体、内质网等)的标记和动态监测。

例如,将特定的荧光探针靶向某一细胞器,并经由共价键与该细胞器结合,利用探针发出的荧光信号可以实时跟踪细胞器的位置和形态变化。

2. 肿瘤标记与定位荧光探针可以用于肿瘤生物标记与定位,提供手术导航和术中实时监测。

通过靶向肿瘤相关分子,如细胞表面受体或特定代谢物,设计荧光探针能够在体内显像,指导肿瘤的定位和手术切除范围。

双锁荧光探针分子的设计、合成及应用双锁荧光探针分子的设计、合成及应用引言荧光探针是一种广泛应用于分析化学和生物医学领域的重要工具,能够通过各种荧光信号来实现对目标物的检测和监测。

随着科学技术的不断发展,对荧光探针的性能和功能要求也越来越高。

近年来,设计和合成具有双锁效应的荧光探针分子成为研究的热点。

本文将介绍双锁荧光探针分子的设计原理、合成方法以及在生物医学领域的应用。

一、双锁荧光探针分子的设计原理双锁荧光探针是指通过两种不同的信号转换机制实现对目标物的检测。

其中一种锁,通常是分子结构的改变或环境的改变使荧光信号发生变化,称为静态锁。

另一种锁,是通过光激励或其他外界刺激使荧光信号发生变化,称为动态锁。

这两种锁的组合能够提高探针的选择性和灵敏度,从而实现对目标物的高效检测。

在设计双锁荧光探针分子时,需要考虑以下几个因素:1. 目标物的特异性:荧光探针分子应具备对目标物的高度选择性,能够与目标物发生特异性的相互作用,以避免对其他物质的干扰。

2. 控制荧光信号的机制:通过改变分子结构或环境条件,使荧光信号发生变化,可以通过分子内部构型调控、其它分子与探针之间的作用改变或与环境参数的关联等来实现。

3. 可逆性:荧光探针分子的反应应具备在目标物存在或消失的情况下可以逆转的特性,以实现实时监测。

二、双锁荧光探针分子的合成方法双锁荧光探针分子的合成方法多种多样,一般包括两个步骤:选择荧光基团和锁定机制,以及合成和调整结构。

在选择荧光基团和锁定机制时,可以根据目标物的特性和需求来确定合适的组合。

例如,对于荧光基团,可以选择具有特定发光波长和光学性质的染料分子。

而对于锁定机制,可以选择光化学反应、酶促反应、核酸杂化、氧化还原等反应。

在合成和调整结构时,需要根据设计原理进行合理的分子构建和化学修饰,以保证探针的特异性和灵敏性。

三、双锁荧光探针分子在生物医学领域的应用双锁荧光探针分子在生物医学领域的应用广泛。

以肿瘤检测为例,双锁荧光探针可以通过静态锁和动态锁的双重调控,实现对肿瘤标志物的高度灵敏检测。

2荧光探针设计原理荧光探针是一种常用的生物分析技术,它可以用于生物标记、生物成像以及生物传感等领域。

设计一种有效的荧光探针需要考虑光学特性、化学稳定性以及生物相容性等因素。

本文将详细介绍荧光探针的设计原理。

首先,荧光探针的设计需要选择合适的荧光发射体。

荧光发射体是指能够吸收一定波长的光并发射出可见光的物质。

常见的荧光发射体包括有机染料(如荧光素)、量子点以及荧光蛋白等。

在选择时需要考虑其吸收光谱和发射光谱,使其能够匹配实验条件。

此外,荧光发射体的量子产率也是一个重要指标,它决定了荧光探针的发光强度。

其次,荧光探针的设计需要考虑靶向性。

靶向性是指荧光探针能够选择性地与目标生物分子结合并发光。

靶向性的实现可以通过改变荧光探针的结构或者引入特异性结合分子实现。

例如,可以在荧光探针的分子结构上引入靶标特异性的抗体或核酸探针,使其能够选择性地与目标分子结合。

另外,还可以利用特定的化学反应实现靶向性,例如酶促反应或特定的结构识别反应。

第三,荧光探针的设计需要考虑化学稳定性。

在生物体内或其他复杂条件下,荧光探针可能受到氧化、酶解、光照以及温度等因素的影响导致失活,因此荧光探针需要具有较好的化学稳定性。

稳定性可以通过引入防止氧化的官能团、选择性的修饰基团或者改变探针的结构等方法实现。

此外,荧光探针还需要具有一定的光稳定性,以保持长时间的发光。

最后,荧光探针的设计还需要考虑生物相容性。

生物相容性是指荧光探针对生物体的毒性和免疫原性。

为了降低荧光探针对生物体的不良效应,可以通过选择低毒的化合物、优化结构以及进行严格的毒性评估等方法实现。

此外,还可以将荧光探针与适当的载体结合,使其更好地与生物体相容。

综上所述,荧光探针的设计原理主要包括选择合适的荧光发射体、实现靶向性、提高化学稳定性以及保证生物相容性。

通过合理设计和改造,可以获得具有较好荧光性能和生物特异性的荧光探针,为生物学研究和临床诊断提供有力的工具。

pcr荧光探针法原理PCR荧光探针法是一种检测基因的方法,它利用聚合酶链式反应(PCR)技术和荧光标记探针的特性来检测目标序列的存在和数量。

其原理如下:1. 设计引物:首先根据目标序列的DNA序列设计两个引物,一个位于目标序列起始位置的5'端,另一个位于目标序列末端的3'端。

这两个引物将在PCR反应中作为DNA合成的起始点。

2. 设计荧光探针:接下来设计荧光标记的探针,通常是由一段与目标序列互补的DNA序列和一种荧光染料以及一个与染料不相互作用的猝灭剂组成。

当探针与目标序列结合时,猝灭剂与荧光染料相互作用,使荧光信号无法被探测到。

3. PCR反应:将样本DNA与引物和荧光探针一起加入PCR反应体系中,通过多次的温度循环,使目标序列的数量指数级增加。

在每个循环的延伸阶段,DNA聚合酶将开始合成新的DNA链,其中也包括目标序列。

4. 检测信号:在PCR反应过程中,荧光探针与目标序列结合后会被DNA聚合酶附近的核酸酶消化,猝灭剂失去与荧光染料的相互作用,导致荧光信号被释放出来。

这个信号可以通过荧光定量PCR仪器来检测和记录。

5. 数据分析:通过比较荧光信号的强度,可以判断目标序列的存在与否。

若目标序列在样本中存在,荧光信号将逐渐增加;若目标序列不存在,荧光信号将保持较低的水平。

根据荧光信号的量化结果,可以计算出目标序列在样本中的数量。

总之,PCR荧光探针法通过PCR反应扩增目标序列,并通过荧光信号来判断目标序列的存在和数量。

该方法具有高灵敏度、高特异性和实时监测的特点,被广泛应用于基因检测、病原体鉴定和遗传疾病诊断等领域。

荧光探针工作原理English:Fluorescent probes work based on the principle of fluorescence, which is the emission of light by a substance that has absorbed light or other electromagnetic radiation. When a fluorescent probe is excited by a certain wavelength of light, it absorbs the energy and then re-emits light at a longer wavelength. This emitted light can be detected and measured to provide valuable information about the sample being studied. Fluorescent probes are commonly used in various scientific fields such as biochemistry, molecular biology, and medical diagnostics. They are often used to label specific molecules or structures within cells or tissues, and can be used to track the movement of these molecules in real time. Additionally, fluorescent probes can be designed to respond to specific environmental changes, such as pH or the presence of particular biomolecules, making them valuable tools for studying dynamic processes in living systems.中文翻译:荧光探针工作原理是基于荧光的原理,荧光是物质吸收光或其他电磁辐射后发射光线的现象。