3-1 我们居住的地球

- 格式:ppt

- 大小:4.47 MB

- 文档页数:25

七上3章第1节我们居住的地球教案第一篇:七上3章第1节我们居住的地球教案七上3章第1节我们居住的地球教案陈玉菊-20080512759 【教学目标】一、知识与技能:1、了解并能正确描述地球的形状和大小;2、了解地球形状认识的历史;3、知道一些能够证实地球是球体的现象与方法。

二、过程与方法:1、让学生从所给的材料中提取信息、发现问题、提出问题;2、通过互相合作完成模拟实验探究。

三、情感态度价值观:1、体验人类探究科学的艰难历程;2、通过本节课学习,激发学生学习探索宇宙奥秘的兴趣3、帮助学生树立正确的物质观、科学观。

四、STS间的关系:1、从宇宙空间看地球,发现一些地球的污染,意识到珍爱地球的重要性;2、科学引领人类逐渐发展;3、从我国的载人航天成功,了解STS间的相互发展促进关系。

【教学重点和难点】重点:地球的形状、大小;难点:证明地球形状的方法。

【教学方法】讨论法、实验法、演示法【教学用具】多媒体、篮球、铅笔(学生自备)、木板【课时安排】一课时【教学过程】情景创设:同学们,之前我们已经学习了地球上的生物,也了解了一些组成我们生物世界的微观世界。

试想当我们抬头的时候,看到的是一片茫茫的宇宙,这时候,你的脑海中会想些什么呢?对宇宙和地球是否充满好奇?你有什么疑问吗?让步学生讨论:1、宇宙有多大?中心在哪里?2、有没有外星人?知道什么是外星人吗?你认为它是从哪里来的?3、知道星星离地球有多远(最近距离)?(答案:比邻星,约为4.24光年。

光年长度单位,指的是光在真空中行走一年的距离,有时间和速度计算出。

)这些都是与我们所居住的地球有关系,那么今天我们就来学习“我们居住的地球”。

提问:同学们,我们在地球上生活了十几年,同学们知道地球是什么形状的吗?(同学们会回答到“地球的形状为球体。

”)同学们怎么知道的?其实在我们以前就有很多科学家、天文学家等等都在研究地球。

下面让我们来看看这些人对地球形状的认识。

一、地球的形状1、古代人对地球形状的认识(1)、古代中国人:浑天说,盖天说,天圆地方(2)、古代印度人:地球是一个大圆盾,有大象(一个民族的象征)驮着在龟背上。

科学初一上浙教版3.1我们居住的地球学案目标一:了解古代人对地球形状的认识:1、古代中国人认为天是的,地是的;古代印度人认为大地上一个,由三头大象驮着,站在乌龟背上;古代巴比伦人想象大地是个,大陆四面环绕着,有一个浑圆的巨大天罩盖在上面。

目标二:了解证明地球形状的现象和方法: 2、远去的帆船,先消逝,驶来的帆船,先出现: 3、天涯海角总是走不到边 3、站得高,看得远。

4、人造卫星拍摄的地球形状。

目标三:了解现代人对地球形状的认识: 探究:铅笔在篮球和木板上的移动的活动5、观看在木板上移动的铅笔的长度,随着铅笔位置的移动,观看到铅笔的长度〔填“会”或“可不能”〕发生变化;观看在篮球上移动的铅笔的长度,随着铅笔位置的移动,观看到铅笔的长度〔填“会”或“可不能”〕发生变化。

6、在解释“海面上远去的船只什么原因船身比桅杆先消逝?”这一现象时,活动中的“铅笔头”相当于,铅笔的笔身相当于,“篮球”相当于。

7本活动合理的说明了地球是一个体。

目标四:了解人类对地球形状的认识的过程,掌握地球的形状和大小:8、人类经历了从“天圆地方圆球体扁球体不规那么球体”的漫长,逐渐深化的认识过程。

结论:9、地球的形状:地球是一个稍扁、略鼓的球体。

10、地球的大小:〔1〕地球的赤道半径约千米〔2〕两极方向的半径比赤道半径短千米左右,两极半径约千米,仅差。

〔3〕赤道周长约千米,〔假如一个人日行50千米,绕地球赤道一圈要走天〕 小结:中国人:天圆地方古人对地球形状的认识印度人:大圆盾巴比伦人:空心山方法:铅笔在木板和篮球上移动的实验证明地球形状的现象和方法:形状现象:船只离岸时船身比桅杆先消逝;登高望远;月食时月面缺损部分的边缘是圆弧形的等。

现代人对地球形状的认识:球体〔两极稍扁,赤道略鼓〕 赤道周长:4万千米大小赤道半径:6378千米 千米 6371千米2地球仪和地图〔第1课时〕1、本初子午线、了解经纬网的含义和作用。

1、地球仪是的模型。

《我们居住的地球》教学设计师:前面我们学习了动物和植物,这些生物生活在哪里?生:地球上师:今天我们学习的课题就是:〔板书〕我们居住的地球在课前,同学们已经分小组就不同的课题查阅了资料,今天这节课我们将尝试用一种新的方法来学习,各小组将派代表为同学讲解不同的课题。

确实各小组的准备都非常充分,他们甚至做了课件。

为了讲课方便,老师把这些小组的课件穿插在了自己的课件中,各小组汇报的时候,可以直接用老师的课件。

好,各位同学请看大屏幕:这是什么?生:地球师:关于地球,我们最先要了解的是它的形状。

板书:一、地球的形状生:圆的,不规则的椭球体……师:这是一X地球的卫星照片。

从照片上我们很清楚地看到,地球是一个球形天体。

这一点对于对现代人来说已经是一个常识。

但在历史上,我们的祖先对它的认识却经过了一个漫长曲折的过程。

板书:1、古代人类的认识在古代,人类活动X围狭小,只能凭直觉认识世界,当时人们眼中的地球是什么样子的呢?有请X斐文小组。

〔学生结合课件讲解古代埃与人、印度人、中国人的地球观。

〕这些人类“童年〞的幻想,虽然幼稚,却体现了古人对未知世界的渴求和探索。

那时候人们有没有认识到地球是圆的?生:没有正因为如此,后来的许多现象,使人们逐渐对地球形状产生了怀疑。

板书:2、证明地球形状的现象和方法说到证明地球形状,第一个要提到的人,是古希腊的一个哲学家,名叫毕达哥拉斯。

板书:〔1〕毕达哥拉斯和船桅杆这位毕先生很厉害,不仅是哲学家,同时也是个数学家。

他呢,有一个爱好,就是去海边散步,久而久之他发现了一个奇怪的现象。

课件:船桅杆的变化如何解释这一现象呢?生:说明地球是圆的。

这就能说明地球是圆的?怎么证明呢?生:做实验。

怎么实验?〔学生讲解、演示“铅笔在篮球表面移动〞的实验〕课件:铅笔在篮球和木板上移动刚才我们设计并且完成了这个实验,证明在海里看到船桅杆的变化确实能说明地球是圆的。

毕达哥拉斯非常聪明,我不知道他有没有做过这个实验,但他正是从船桅杆的变化这一现象开始猜测大地可能是个曲面。

§3—1我们居住的地球

【教学目标】:

1、知道人类对地球形状的认识在不断深化,知道一些证实地球是圆形的现象和方法。

2、了解并能正确描述地球的形状和大小。

3、从我国的载人航天成功,进行爱国主义教育。

4、从宇宙空间看地球,发现一些地球的污染,意识到珍爱地球的重要性。

【教学重点、难点】:

对于地球的形状学生都已经知道,关键是如何从生活中的一些现象出发更科学更生动的来了解地球的形状。

通过课件让学生更形象的接受。

利用我国第一次载人航天成功的例子生动的教育学生的爱国激情以及对未来地球和宇宙发展的展望。

【教学手段】教师引导,辅助多媒体课件,学生积极参与,探讨,汇报结果。

第一节我们居住的地球

一、古代人对地球的认识

二、地球的数据

地球的赤道半径是6378千米

地球的两极半径是6357千米

两者仅相差0.33%,因此看起来还是很圆的。

1.3.1 我们居住的地球一、教学目标1、知道人类对地球形状的认识在不断深化,初步掌握证实地球是个球体的一些现象和方法。

2、了解并能正确描述地球的形状和大小,从而加深对地球面貌的认识,激发对探索地球与宇宙奥秘的兴趣,为建立正确的物质观打下基础。

二、教学重点与难点知道人类对地球形状的认识过程,提出证据说明地球是球形的。

三、授课思路学生在课前查找资料,以探究人类认识地球的过程并证据地球是个球体。

四、教学准备地球仪、卫星地球照片、月食的照片学生围绕两个问题找资料(1)人类历史上,祖先们对地球的形状存在那些认识?(2)人们是如何证明地球是球形的?五、课时安排1课时六、教学过程【引入】:视频播放杨利伟在太空中拍摄的DV片断北京时间2003年10月15日9时,我国首位航天员杨利伟乘坐的“神舟”五号载人飞船,在酒泉卫星发射中心成功升空。

按照预定计划,飞行21小时23分、60万公里,绕地球飞行14圈后,于16日清晨成功返回。

神舟五号上天,标志着我们伟大的祖国成为苏、美两大国后的第三个进入太空的国家。

这是我们国家的经济实力、综合国力、科技实力强大的标志、象征,是我们伟大祖国日益强大的标志。

全中国人都为这次“神舟”五号发射成功而骄傲。

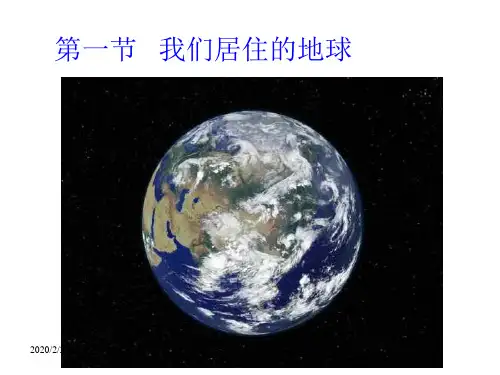

杨利伟成为了英雄,要想像他那样,就从学好科学开始吧!那么接下来的一章我们就要来探究宇宙的奥秘,而今天我们从自己最熟悉的天天生活在这上面的地球开始说起一、地球的形状1.现代人对地球的认识我们作为航天时代的现代人来说都知道地球是个球体,先来看一段在太空中拍到的地球视频。

看的时候注意观察地球的外貌特征——陆地、海洋、大气、颜色和形状(播放视频片段)总结:从太空俯视图来看,整个地球是个蓝白色的球体,蓝色部分是海洋,占整个地球的71%,白色是大气,黄色是陆地过渡:因为现代人已经能从太空真正看到了地球,那么古人没有那么先进的交通工具,没有走出过地球,在他们眼中的地球是什么样的呢?他们又是如何逐渐地认识到地球是个球体的呢??2. 古代人对地球形状的各种推测(学生讨论)(1)“天圆地方说”,古代人受活动范围的限制,凭直觉认为大地是平的,天空是一口倒扣的锅。

大班科学《我们居住的地球》教案

一、教学目标

1.让学生了解地球是我们生活的基础,了解地球的基本构成和地球的生态环境。

2.引导学生形成保护地球,从小做起的思想意识。

二、教学内容

1.地球的构成和特点。

2.地球的各种生态环境。

三、教学重点

1.让学生了解地球是我们生活的基础,了解地球的基本构成和特点。

2.让学生了解地球的各种生态环境,并引导学生从小做起保护地球。

四、教学步骤

1. 导入环节

1.师生互动,引出今天的教学主题“我们居住的地球”。

2.让学生回答问题:地球是什么?地球的形状是什么?它是我们生活的依赖吗?

2. 让学生了解地球的构成和特点

1.通过ppt或实物引导学生了解地球的构成和特点。

2.让学生观看视频或动画,进一步了解地球。

3. 让学生了解地球的各种生态环境

1.通过无屏课直播或幻灯片,讲解地球的各种生态环境,比如山地环境、海洋环境、城市环境等。

2.引导学生积极思考,为保护地球和各种环境做出小小的贡献。

4. 活动环节

在教学结束时,进行一个有趣的活动,让学生深化对地球的印象,并进一步增强保护地球的意识。

五、教学反思

1.教材的讲解方式要严谨,不要过于繁琐和抽象。

2.教学上需要关注在教给学生知识的同时,要引导学生思考保护环境的重要性。

3.教学过程中需要适当增加互动环节,加深对地球知识的理解,营造积极向上的学习氛围。

4.教学实践需要不断探索,在“生活化、情境化、趣味化”的教学理念下,提高

孩子们学习科学的兴趣和动力。

3.1我们居住的地球教案教学目标1.知识与技能:了解并能正确描述地球的形状和大小,初步掌握证实地球是个球体的一些现象和方法。

2.过程与方法:通过阅读人类认识地球的历程,初步培养学生的自学能力;通过设计实验证实地球是个球体,初步培养学生的观察、思维、合作探究和语言表达能力。

3.情感、态度与价值观:通过了解人类对地球的认识的历程培养学生对科学的探索精神,同时通过学生动手操作,培养学生互助合作探究的精神。

重点与难点1.重点:正确描述地球的形状和大小2.难点:如何证实地球是球体教学准备“外星人”的相关报道、太空中拍摄地球的照片、篮球、木板、铅笔教学过程讲述:广袤的宇宙中有无数的星球。

老师认为地球是它们当中最美丽的星球。

设问:同学们赞成老师的观点吗?(生:赞成)追问:为什么你认为地球是最美丽的星球呢?(生:因为地球是目前已知的唯一有生命存在的星球)讨论:但在生活中,我们偶尔能听到有关“外星人”的报道。

你知道哪些有关“外星人”的报道?(组织学生讨论)过渡:这些有关外星人的报道,最终都没有得到确定。

看来,到目前为止,地球仍然是唯一的存在生命的星球。

从今天开始就让我们一起来探究这颗美丽的星球——地球。

出题:我们居住的地球讲述:先整体后局部,就先让我们先来探讨一下地球的形状。

过渡:其实在很早以前,人类就开始研究地球的形状,并提出种种假说。

阅读:课本的85页,第三段文字,谈谈古代人对地球形状的认识。

小结:(一)地球形状认识的历史提问:你认为古代人对地球形状的认识正确吗?追问:你认为地球的形状是怎样的?有何依据?预设:1)我们在地面上总是走不到边?(无法寻找到传说中的天涯海角)2)远去的帆船,船身总比桅杆先消失3)麦哲伦等的环球航行4)发生月食时,轮廓总是弧线形的5)太空中拍摄的照片——最简单,最直接的方法......提问:耳听为虚,眼见为实。

你能设计一个实验证明地球是一个球体吗?实验:课本第85-86页过渡:乘着太空船到太空中观察,对于此时的我们来说是不可能的。

2021年七年级科学上册第3章第1节我们居住的地球教案浙教版知识技能要求:指导学生认识地球是一个赤道略鼓、两极稍扁的球体,了解并能正确描述地球的形状和大小。

科学探究要求:知道人类对地球形状的认识在不断深化,初步掌握证实地球是一个球体的一些现象和方法,培养学生收集资料、语言表达与交流、观察思考、实验探究和合作等能力。

情感价值观要求:通过对地球面貌认识的加深,激发学生对地球和宇宙奥秘的兴趣,为建立正确的物质观打下基础。

教学重点:探究能证实地球是一个球体的一些现象和方法。

教学难点:培养学生科学探究的理念。

课前准备:多媒体课件、篮球、铅笔、木版等。

课时安排:一节课教学过程:一、播放多媒体课件,导入新课。

1.播放从太空中拍摄的地球外貌图。

讨论:你知道这是什么?你为什么认为它是地球外貌图?注:学生会通过已有的感性认识来回答,如棕色的大地、蓝色的海洋,地球是一个被白云缭绕的美丽球体等。

2.学生上台演讲课前布置的作业:(1)、简述地球概况及很久以前人们对地球的认识。

(2)、简述哥伦布和麦哲伦等著名航海家的环球航行史话。

(3)、全班民主评议,教师小结和补充:a、古代人类对地球形状的认识盘古氏传说、古代印度人的宇宙、古代埃及人的宇宙、希腊托勒密的宇宙、哥白尼的宇宙等。

b、简介地球# 陆与海的比例:地球表面2/3是海洋、陆地集中在北半球;陆与海的比例,北半球是陆4、海6,南半球是陆2、海8。

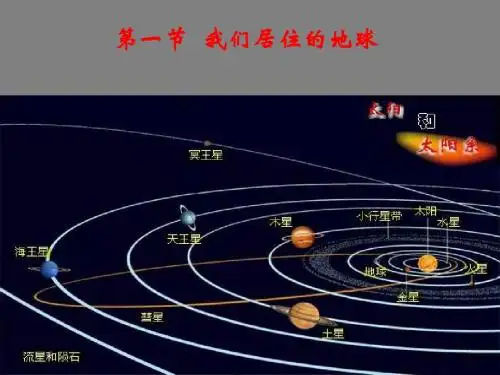

# 地球有多大?地球的极直径 12713.51千米赤道直径 12756.28千米最大赤道圆周长 40077千米绕南北圆周长 40009千米表面积 510067866平方千米地球的海洋面积 361745300平方千米# 引导学生进行计算和比较它们之间的关系。

3.课前作业的论述:课前持两种不同观点的同学,派代表上台简述有没有外星人的论证。

(激发学生对地球和宇宙奥秘探索的兴趣。

)二、分组观察实验;1.注意观察铅笔的长度和铅笔头位置的变化。

第一节我们居住的地球笔记:1、地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的球体。

2、赤道半径6378千米;两极半径6357千米(两极半径比赤道半径短21千米)。

地球的平均半径为6371千米。

3、赤道周长约为4万千米,表面积约5.1×108千米2;地球体积约1.083×1012千米34、证明地球是个球体的现象①1519~1522年,葡萄牙航海家麦哲伦率领的船队,首次实现了人类环绕地球一周的航行,证实了地球是一个球体。

②在海边看到有帆船从远方驶来,总是先看到桅杆,再看见船身。

这说明海面是弯面。

③,人造地球卫星拍摄的地球照片,确证地球是一个球体。

④站得高看得远,说明大地也是曲面。

⑤月食是地球的影子遮挡了月亮,从月食的过程可以判断地球的球体。

例题:1、地球的平均半径为6371千米,地球的极半径为6357千米,地球的赤道半径为6378千米。

由于极半径比赤道半径短21千米左右,仅差0.33%,所以地球看上去是很圆的。

2、某探险家计划从赤道附近的新加坡出发,乘热气球在赤道上方做环球探险,估计平均航速为每小时25千米,他成功回到新加坡起码需要67天。

3、分析粉笔在水平板上和球面上远去的现象:(1)粉笔在水平板上由近及远移动时,你看到的现象是粉笔长度没有变化;(2)粉笔在球面上由近及远移动时,你看到的现象是粉笔长度逐渐减小;(3)在大洋上航行的船只离岸远去,观察到的现象与上述(2)相似,说明大洋面是球面。

4、人类现在已知道地球是两极稍扁,赤道略鼓的不规则的球体,这是( C )A、人类实现了环球航行B、人类发现帆船远去时船身比桅杆先消失C、现代测量技术的发展D、人类知道南极是大陆,北极是海洋5、如果你乘船出海,你看到港口灯塔会( B )A、从上到下依次从视野中消失B、从下到上依次从视野中消失C、塔顶和塔基同时从视野中消失D、整个灯塔会突然从视野中消失6、在航天飞机上看到地球表面,白色的部分主要是( B)A、冰雪B、云层C、大陆D、海洋学习感想:。

3.1 我们居住的地球教学设计一、【教学目标】1、知道人类对地球形状的认识在不断深化,知道一些证实地球是圆形的现象和方法, 使学生受到有关的科学史教育。

2、了解并能正确描述地球的形状和大小,从而加深对地球面貌的认识,激发对探索地球与宇宙奥秘的兴趣,为建立正确的物质观打下基础。

3、从宇宙空间看地球,发现一些地球的污染,意识到珍爱地球的重要性。

二、【方法与过程】多媒体课件的制作,包括资料的查找。

三、【情感态度与价值观】通过对本节课,激发学生学习探索宇宙奥秘的兴趣。

四、【教学重点、难点】对于地球的形状学生都已经知道,关键是如何从生活中的一些现象出发更科学更生动的来了解地球的形状。

通过课件让学生更形象的接受。

教学过程一、地球的形状:1、古代人类对地球形状的认识:(1)古代埃及人对地球形状的认识(2)古代印度人对地球形状的认识(3)古代中国人对地球形状的认识2、证明地球形状的现象和方法(1)船只离岸时,船身比桅杆先消失演示实验:铅笔分别在篮球表面和模板表面移动篮球表面和模板表面上移动铅笔,其长度和铅笔头位置的变化。

在木板上移动,其长度随铅笔位置的移动————(会、不会)发生变化;在篮球上移动的铅笔,其长度随铅笔位置的移动—————(会、不会)发生变化。

此实验证实了()A 地球是个球体B 物体长短与观测距离有关C 物体长短与运动表面大小有关D 物体长短与观测角度有关(2)麦哲伦的环球航海(实例)(3)月食的时候,地球在月亮上的投影是一个圆弧(4)卫星上拍摄到的地球照片(5)……..3、现代人类对地球形状的认识二、地球的大小两极半径:千米,赤道半径:千米,两者仅差千米,因此在太空上看,因此,从太空上看去,地球非常圆。

实际上,经现代科学技术测量,地球是一个两极,赤道的不规则球体。

【课堂练习】1、为了证明地球是个球体,小明收集了以下证据:①远离海岸的帆船,船身比桅杆先消失②日食时,日轮的缺损部分为圆弧形;③站得高看得远;④月食时,月轮缺损的部分为圆弧形。