第四章知识表示

- 格式:ppt

- 大小:476.50 KB

- 文档页数:103

高一必修数学第四章知识点第一节直线与坐标系一、点和坐标在平面直角坐标系中,一个点可以用有序数对 (x, y) 表示,其中 x 表示横坐标,y 表示纵坐标。

二、直线的斜率1. 斜率的定义设两点 A(x₁, y₁) 和 B(x₂, y₂),其斜率 k 定义为 k = (y₂ - y₁) / (x₂ - x₁)。

2. 与坐标轴平行的直线的斜率与 x 轴平行的直线的斜率为 0;与 y 轴平行的直线没有斜率,记为∞。

三、直线的方程及性质1. 一般形式的直线方程直线的一般形式方程为 Ax + By + C = 0,其中 A、B、C 为常数且 A、B 不同时为 0。

2. 点斜式的直线方程已知直线上一点 P(x₁, y₁) 和斜率 k,则直线的点斜式方程为 y - y₁ = k(x - x₁)。

3. 斜截式的直线方程已知直线与 y 轴的交点为 (0, b) 和斜率 k,则直线的斜截式方程为 y = kx + b。

第二节二次函数的图像与性质一、二次函数的定义与图像二次函数的一般形式为 f(x) = ax² + bx + c,其中 a、b、c 为常数且a ≠ 0。

二、抛物线的开口方向1. a > 0 时,抛物线向上开口;2. a < 0 时,抛物线向下开口。

三、顶点坐标和对称轴1. 顶点坐标抛物线的顶点坐标为 V(-b/2a, f(-b/2a))。

2. 对称轴抛物线的对称轴为直线 x = -b/2a。

四、二次函数的性质1. 单调性a > 0 时,二次函数单调递增;a < 0 时,二次函数单调递减。

2. 零点二次函数与 x 轴交点的横坐标为零点,可通过解方程 ax² + bx + c = 0 求得。

3. 最值a > 0 时,二次函数的最小值为 f(-b/2a);a < 0 时,二次函数的最大值为 f(-b/2a)。

第三节平面向量与数量积一、平面向量的定义平面向量是具有大小和方向的有向线段。

高一化学第四章知识点图文第四章化学反应速率和化学平衡化学反应速率是指化学反应中物质消失或生成的速率。

它是一个描述反应快慢的参数。

而化学平衡是指在封闭容器中,反应物与生成物之间的浓度保持不变的状态。

1. 反应速率与反应物浓度的关系反应速率与反应物浓度之间存在着密切的关系。

根据速率与浓度的关系,可以推导出反应速率与反应物浓度的指数关系。

例如,在一次反应中,两个反应物A和B的浓度分别是[a]和[b],反应速率可以表示为:速率 = k[a]^m[b]^n。

其中,k为速率常数,m和n为反应物的反应级数,它们是反应过程中物质消失或生成的质量关系。

2. 影响反应速率的因素除了反应物浓度之外,还有其他因素会影响反应速率。

温度是其中最主要的因素之一。

一般来说,温度升高会导致分子热运动加剧,分子间的碰撞频率和能量也会增加,从而促进反应速率的提高。

此外,催化剂的存在也可以加速反应速率。

催化剂通过提供新的反应路径,降低反应活化能,从而使反应更容易进行。

3. 化学平衡的条件化学平衡的条件是反应物和生成物的浓度都不再发生变化。

对于理想气体混合物的反应来说,可以用气相分压或气体浓度比值来表示。

在一定温度下,反应物和生成物的浓度比值是常数,即反应物浓度比值等于生成物浓度比值的倒数。

4. 平衡常数和平衡常数表达式平衡常数是描述化学平衡状态的参数。

对于一般反应aA + bB ↔ cC + dD,平衡常数K以各物质的浓度为指数,公式为:K =[C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b。

平衡常数反映了反应物和生成物的浓度之间的平衡关系。

5. 平衡常数与反应方向平衡常数与反应方向之间存在着紧密的联系。

当反应物浓度的乘积大于平衡常数时,反应向正向进行;当反应物浓度的乘积小于平衡常数时,反应向逆向进行。

只有当反应物浓度的乘积等于平衡常数时,反应处于平衡状态。

总结:本章介绍了化学反应速率和化学平衡的相关知识。

反应速率与反应物浓度存在着指数关系,温度和催化剂都可以影响反应速率。

2024九年级物理上册“第四章探究电流”必背知识点一、电流1. 定义:电流是表示电流强弱的物理量,定义为1秒内通过导体某一横截面的电荷量。

用字母I表示。

2. 单位:国际单位制中电流的单位是安培,简称安,符号是A。

常用的单位还有毫安(mA)和微安(μA),换算关系为:1A = 1000mA,1mA = 1000μA。

3. 电流表的使用:用途:测量电流的大小。

使用规则:使用前要调零。

要使电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出。

要把电流表串联在待测电路中。

待测电路中的电流不要超过电流表量程。

不要把电流表直接接在电源两极上。

读数时,应先确认电流表所用的量程,然后根据量程确认对应的分度值,最后从指针位置读出结果。

二、电压1. 作用:电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置。

2. 单位:国际单位中电压的单位是伏特,简称伏,符号是V。

常用的单位还有千伏(kV)、毫伏(mV)和微伏(μV),换算关系为:1kV = 1000V,1V = 1000mV,1mV = 1000μV。

3. 常见电压值:一节干电池:1.5V一节铅蓄电池:2V家庭电路:220V人体安全电压:不高于36V4. 电压表的使用:用途:测量电路两端电压的高低。

使用规则:使用前要调零。

要让电压表的 “+”接线柱接在靠近电源正极的一端,“-”接线柱接在靠近电源负极的一端。

要把电压表并联在电路两端。

待测电路两端电压不要超过电压表量程。

读数时,应先确认电压表所用的量程,然后根据量程确认其分度值,最后从指针位置读出结果。

三、电阻1. 定义:电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。

用字母R表示。

2. 单位:国际单位制中电阻的单位是欧姆,简称欧,符号是Ω。

常用的单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ),换算关系为:1k Ω= 1000Ω,1MΩ= 1000000Ω。

3. 影响因素:导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

4. 滑动变阻器:原理:通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻,从而改变电流。

1.比例的概念和表示方法:比例是指两个或两个以上的数之间的等比关系。

一般用a:b或a/b表示,其中a和b都是实数且b不等于0。

两个比例相等,就是指两个比例的值相等,如a:b=c:d。

在等式两边同时乘以一个非零数时,等式的值仍保持不变。

2.比例的性质:(1)比例的倒数仍然成比例,即a:b=1/b:1/a。

(2)比例中的比值是相等的,即a:b=c:d,则a/b=c/d。

(3)比与比中成比例的两个值交换位置后,依然成比例,即a:b=b:a。

3.比例线段及其性质:比例线段是指在一直线上的两个或两个以上的线段,它们之间的比相等。

具体来说,当A、B、C三点在同一条直线上时,如果AB/BC=PQ/QR,那么P、Q、R也在同一条直线上。

4.比例线段的求解:(1)已知比例线段中的一个线段和总长,可以求出其他线段的长度。

如在线段AB上,已知AP/PB = 2/3,并且AB = 15cm,可以通过计算得出AP = 6cm,PB = 9cm。

(2)已知两个比例线段的长度,可以求出另一个比例线段的长度。

如在线段AB上,已知AP/PB = 2/3,BP/QB = 3/7,可以通过计算得出AP = 6cm,BP = 9cm,QB = 21cm。

5.比例的应用:比例在生活中的应用非常广泛,常见的有:(1)速度的比例:速度是距离与时间的比值,常用表示为v=s/t。

例如,五个小时内行驶200千米,其平均速度就是200/5=40千米/小时。

(2)图形的相似:当两个图形的形状、比例相似时,可以通过比例关系确定两个图形中各个部分的对应关系。

(3)购物打折:商场打折时,常常会以比例的方式给出折扣。

如打7折就是表示买到的东西只需支付原价的70%。

以上就是七年级上册数学第四章有关比例与比例线段的主要知识点。

通过掌握这些知识点,可以帮助学生在解决实际问题时运用比例关系进行计算和推理。

数学必修一第四章知识点总结摘要:一、前言二、集合与元素1.集合的定义2.集合的表示方法3.元素与集合的关系三、集合的运算1.集合的并集2.集合的交集3.集合的补集4.集合的差集四、集合的子集与真子集1.子集的定义2.真子集的定义3.子集与真子集的关系五、集合的幂集1.幂集的定义2.幂集的运算六、总结与展望正文:一、前言数学必修一第四章主要介绍了集合与集合之间的关系以及集合的一些基本运算。

集合是数学中的一个基本概念,它具有广泛的应用,如在数学、物理、化学、生物等各个领域都有涉及。

因此,学好集合知识对提高数学素养具有重要意义。

二、集合与元素集合是由一些确定的、互异的元素组成的整体。

这些元素可以是数、图形、物体等。

集合的表示方法有列举法、描述法和图示法等。

元素与集合的关系有属于和不属于两种。

三、集合的运算1.集合的并集:对于两个集合A 和B,它们的并集是由所有属于A 或B 的元素组成的集合,记作A∪B。

2.集合的交集:对于两个集合A 和B,它们的交集是由既属于A 又属于B 的元素组成的集合,记作A∩B。

3.集合的补集:对于一个集合A,它的补集是由所有不属于A 的元素组成的集合,记作A"。

4.集合的差集:对于两个集合A 和B,它们的差集是由所有属于A 但不属于B 的元素组成的集合,记作A-B。

四、集合的子集与真子集1.子集的定义:对于一个集合A,如果B 是A 的元素之一,那么B 是A 的子集,记作BA。

2.真子集的定义:对于一个集合A,如果B 是A 的元素之一,且B 不等于A,那么B 是A 的真子集,记作BA。

3.子集与真子集的关系:真子集是子集的特殊情况,即如果B 是A 的真子集,那么B 一定是A 的子集。

五、集合的幂集1.幂集的定义:对于一个集合A,它的幂集是由A 的所有子集组成的集合,记作P(A)。

2.幂集的运算:幂集运算包括并集、交集和补集等。

六、总结与展望数学必修一第四章主要介绍了集合的基本概念、运算和子集等知识,这些知识为后续学习数列、函数等知识奠定了基础。

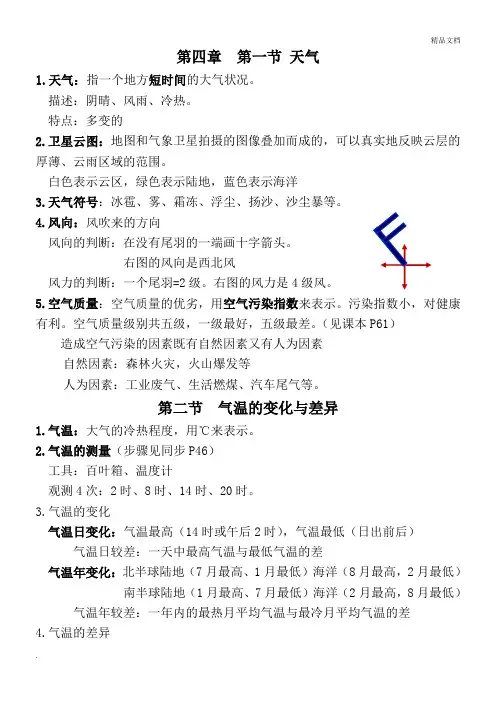

第四章第一节天气1.天气:指一个地方短时间的大气状况。

描述:阴晴、风雨、冷热。

特点:多变的2.卫星云图:地图和气象卫星拍摄的图像叠加而成的,可以真实地反映云层的厚薄、云雨区域的范围。

白色表示云区,绿色表示陆地,蓝色表示海洋3.天气符号:冰雹、雾、霜冻、浮尘、扬沙、沙尘暴等。

4.风向:风吹来的方向风向的判断:在没有尾羽的一端画十字箭头。

右图的风向是西北风风力的判断:一个尾羽=2级。

右图的风力是4级风。

5.空气质量:空气质量的优劣,用空气污染指数来表示。

污染指数小,对健康有利。

空气质量级别共五级,一级最好,五级最差。

(见课本P61)造成空气污染的因素既有自然因素又有人为因素自然因素:森林火灾,火山爆发等人为因素:工业废气、生活燃煤、汽车尾气等。

第二节气温的变化与差异1.气温:大气的冷热程度,用℃来表示。

2.气温的测量(步骤见同步P46)工具:百叶箱、温度计观测4次:2时、8时、14时、20时。

3.气温的变化气温日变化:气温最高(14时或午后2时),气温最低(日出前后)气温日较差:一天中最高气温与最低气温的差气温年变化:北半球陆地(7月最高、1月最低)海洋(8月最高,2月最低)南半球陆地(1月最高、7月最低)海洋(2月最高,8月最低)气温年较差:一年内的最热月平均气温与最冷月平均气温的差4.气温的差异世界气温差别可以用等温线图来表示等温线呈闭合状态,且中心气温高,为高温中心;中心气温低,为低温中心。

等温线稀疏的地方,气温差别小;等高线密集的地方,气温差别大。

5.世界气温分布特点a.等温线大致延纬线方向延伸,气温由低纬向高纬逐渐降低。

b.同纬度陆地和海洋气温不一样。

c.受海陆分布影响,北半球等温线比较曲折,南半球等温线比较平直。

第三节降水的变化和差异1.降水:水汽在适宜的条件下凝结成水滴或冰晶,并以雨、雪、冰雹等形式降落到地面,统称为降水。

降雨是降水的主要形式特点:降水既有季节变化,也有空间差异。

2.降水的测量工具:雨量器、量杯3.降水的季节变化(用降水量柱状图来表示)全年多雨:赤道附近,全年降水都很多(每月都大于100毫米)夏季多雨:夏季多雨,冬季少雨夏季少雨:夏季少雨,冬季多雨全年少雨:全年降水都很少,主要位于内陆和极地地区常年湿润:各月降水相差不大,雨量适中(每月50毫米左右)4.降水的空间分布世界年降水量分布规律(四多四少)a.赤道附近地区降水多,极地地区降水少。

数学六年级第四章主要涉及比的知识点,包括比的表达、比的意义、比的大小关系、比与分数的关系等。

以下是对这些知识点的详细解释:一、比的表达:1.按照顺序比较大小:比如比较两个数a和b的大小,可以用a<b表示a小于b,a>b表示a大于b。

2.按照相等关系比较:如果两个数a和b相等,可以用a=b表示。

二、比的意义:比的意义是指用来比较大小的关系。

在比较的过程中,可以通过比的大小关系来判断哪个数较大或较小。

三、比的大小关系:1.比的大小关系是指通过比的表达来判断两个数的大小,可以应用于整数、分数、百分数等多种数的比较。

2.当比较整数时,可以通过比较个位数、十位数、百位数等的大小,来判断整数的大小关系。

3.当比较分数时,可以通过分子和分母的大小关系,来判断分数的大小。

4.当比较百分数时,可以通过百分数的大小关系,来判断百分数的大小。

四、比与分数的关系:1.比可以与分数互相转化。

比如一个比1:2可以转化为分数1/22.当比较两个数的大小时,可以将它们转化为分数形式,然后比较分数的大小关系。

五、综合运用:在实际问题中,可以运用比的知识点来解决一些数学问题,如:1.比例问题:在一些比例问题中,可以运用比的知识点来判断或计算未知数的值。

2.分数应用问题:在一些分数应用问题中,可以将比转化为分数来计算。

3.百分数问题:在一些百分数问题中,可以通过比的知识点来判断不同百分数之间的大小关系。

六、例题分析:以下是几个典型例题,通过解题分析来进一步理解比的知识点:例题1:比较0.25和0.3的大小。

解题思路:将0.25转化为分数1/4,将0.3转化为分数3/10,然后比较1/4和3/10的大小关系。

例题2:在一份调查报告中,男生人数占总人数的3/10,女生人数占总人数的7/10,问男生人数和女生人数哪个多?解题思路:将男生人数占总人数的比例3/10与女生人数占总人数的比例7/10相比较,通过比的大小关系可以得知哪个人数多。

物理必修一第四章的知识点

第四章的知识点是力的作用和力的效果。

具体内容包括:

1. 力的概念:力是物体之间相互作用所产生的效果,是使物体发生形态变化或速度改

变的原因。

2. 力的计算:力的大小可用力的单位——牛顿(N)来表示。

力的计算公式为:力=质量×加速度(F=ma)。

3. 力的合成:当多个力共同作用于一个物体上时,它们可以合成为一个合力。

合力的

大小和方向等于原来各个力的矢量和。

4. 力的分解:对于一个力,可以将其分解为两个垂直方向上的分力,其中一个分力沿

平面方向,另一个分力沿垂直平面方向。

5. 牛顿三定律:牛顿第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用时保持静止或匀速

直线运动。

牛顿第二定律(运动定律):物体所受合力等于物体的质量乘以其加速度。

牛顿第三定律(作用-反作用定律):相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上。

6. 惯性力:当物体相对于非惯性参考系进行运动时,需要引入惯性力来解释物体的运

动情况。

惯性力的大小与物体的质量和非惯性参考系的加速度成正比。

7. 静摩擦力和动摩擦力:物体在受到摩擦力的作用下,会发生摩擦运动。

摩擦力主要

分为静摩擦力和动摩擦力。

静摩擦力是物体相对于支持面没有发生滑动时的摩擦力,

动摩擦力是物体相对于支持面发生滑动时的摩擦力。

以上是第四章《力的作用和力的效果》的主要知识点。

2024版七年级地理上册“第四章天气与气候”必背知识点一、天气及其影响1. 天气的定义:天气是指一个地区短时间里的大气状况,具有多变的特点。

2. 天气的描述:人们常用阴晴、风雨、冷热等词汇来描述天气。

3. 天气的影响:天气与人们的生产、生活密切相关,对农业、交通、生活等领域都有重要影响。

二、天气预报1. 主要内容:通常包括一日或多日内的阴晴、气温、降水、风向和风力等情况。

2. 常用天气符号:为了方便读懂天气预报,常用专用符号表示天气状况,如晴天用太阳符号表示,阴天用云朵符号表示等。

3. 获取途径:天气预报可以通过手机短信、报纸、电视、网络、广播和电话等多种途径获取。

三、气温的变化与分布1. 气温的定义:气温是指空气的温度。

2. 气温的日变化:一天中,气温随时间变化而变化,通常最高气温出现在午后2时左右,最低气温出现在日出前后。

3. 气温的年变化:北半球陆地上,气温通常在7月最高,1月最低;海洋上则相反,8月最高,2月最低。

4. 气温的分布:世界年平均气温大致由赤道向两极逐渐降低。

同纬度地区,夏季陆地气温高,海洋气温低;冬季则相反。

四、降水的变化与分布1. 降水的定义:从大气中降落的雨、雪、冰雹等统称为降水。

2. 降水的主要形式:降雨和降雪是降水的主要形式。

3. 降水的分布:赤道附近地带降水多,两极地区降水少;南、北回归线两侧,大陆西岸降水少,大陆东岸降水多。

五、气候的地区差异1. 气候的两大要素:气温和降水。

2. 气候的特征:气候是一个地区多年的天气平均状况,一般变化不大。

3. 气候类型:世界上有多种气候类型,如热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候、温带季风气候等。

每种气候类型都有其独特的特征和分布地区。

六、影响气候的主要因素1. 纬度位置:纬度低的地方接受太阳光热多,气温高;纬度高的地方接受太阳光热少,气温低。

2. 海陆位置:距海近的地方气温变化幅度小,降水多;距海远的地方气温变化幅度大,降水少。

1.有理数的概念:有理数包括整数和分数,正数、负数和零都是有理数。

有理数可以用分数表示,也可以用小数表示。

2.有理数的绝对值:有理数的绝对值是其与零的距离,表示为,a。

正数的绝对值是其本身,负数的绝对值是其相反数。

3.有理数的加法和减法:有理数之间的加法和减法遵循下面的法则:-同号相加,数值相加,符号不变;-同号相减,数值相减,符号不变;-不同号相加,数值相减,结果的符号由大的数决定,绝对值取两数的差;-不同号相减,数值相加,结果的符号由大的数决定,绝对值取两数的和。

4.有理数的乘法和除法:有理数之间的乘法和除法遵循下面的法则:-同号相乘或相除,结果为正数;-不同号相乘或相除,结果为负数;-0乘以任何数的结果为0;-0不能作为除数。

5.分数的约分和扩展:分数可以进行约分和扩展。

约分是指将分子和分母同时除以一个数,使得两者之间的最大公约数为1、扩展是指将分子和分母同时乘以一个数,得到一个等值的分数。

6.分数的加法和减法:分数之间的加法和减法,需要将分数转化为相同的分母,然后进行相应的运算。

具体的步骤有:-找到两个分数的最小公倍数,将分母变为最小公倍数;-分子进行相应的运算;-约分。

7.分数的乘法和除法:分数之间的乘法和除法,直接将分子相乘或分子乘以除数的倒数即可。

8.实际问题中的运用:有理数的运算在实际问题中有广泛的应用。

例如在温度计上,正数表示温度高于摄氏度,负数表示温度低于摄氏度;在海拔高度的计算中,正数表示山上,负数表示山下等。

以上就是七年级上册数学第四章的主要知识点总结。

这些知识点是初步掌握有理数运算的基础,通过练习和实际问题的运用,可以更好地理解和应用这些概念。

八年级上册数学第四章知识点第四章:平方根和实数1. 平方根的定义:一个数的平方根是指能使它的平方等于这个数的数。

2. 平方根的性质:- 非负数的平方根是一个非负数。

- 0 的平方根是 0。

- 任何正数的平方根都是两个数,一个是正的,一个是负的。

3. 平方根的表示方法:- 符号√表示平方根。

- √a表示非负的平方根,即√a ≥ 0。

- -√a表示负的平方根,即-√a ≤ 0。

4. 平方根的性质:- 如果 a > b,则√a > √b 。

- 如果 a > 0 ,则√a > 0 。

- 如果 a > 1,且 a > b > 0 ,则√a > √b 。

5. 实数的定义:实数是有理数和无理数的总称。

6. 无理数:无理数是不能表示成两个整数的比例的数。

7. 无理数的表示方法:无理数可以用无窗尺寸小数或根号表示。

8. 无理数的例子:π(圆周率)、e(自然对数的底数)、√2(2 的平方根)。

9. 实数的运算性质:- 实数的加法、减法、乘法、除法仍是实数。

- 实数的加法、乘法满足交换律和结合律。

- 实数的加法和乘法满足分配律。

10. 绝对值的定义:一个实数的绝对值是它到 0 的距离。

11. 绝对值的表示方法:符号 |a| 表示 a 的绝对值。

12. 绝对值的性质:- 当 a ≥ 0 时,|a| = a。

- 当 a < 0 时,|a| = -a。

- |a * b| = |a| * |b|。

- |a + b| ≤ |a| + |b|。