分析化学 第七章 吸光光度分析法

- 格式:ppt

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:61

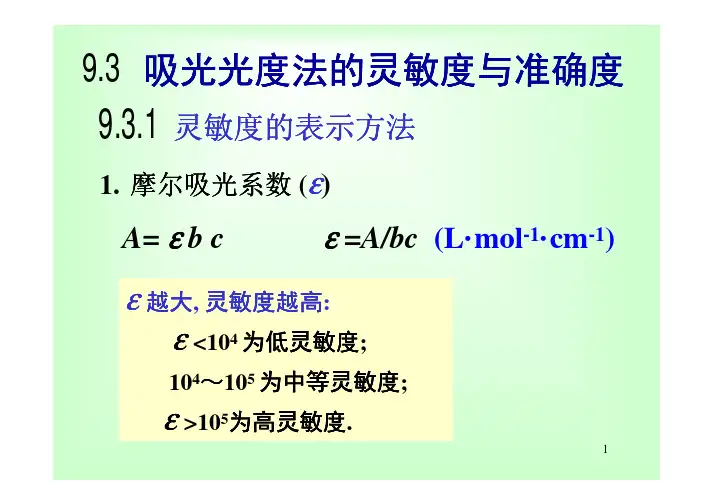

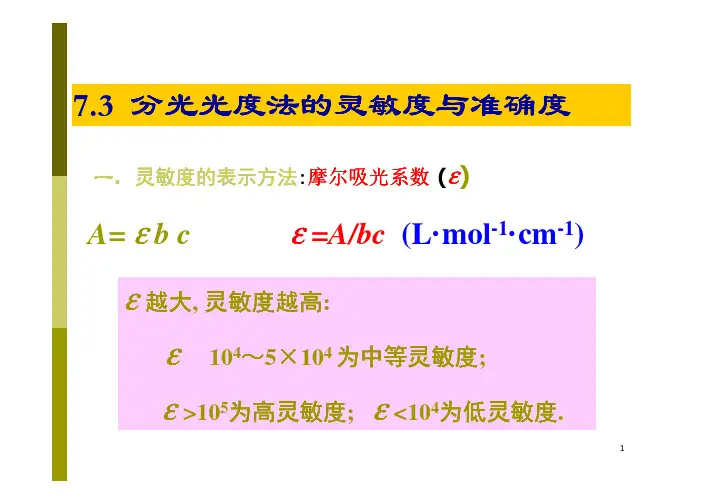

1吸光光度法的灵敏度与准确度灵敏度的表示方法1.摩尔吸光系数 (ε)A= ε b c ε=A/bc (L·mol -1·cm -1)ε 越大, 灵敏度越高:ε <104 为低灵敏度;104~105 为中等灵敏度;ε >105为高灵敏度.9.39.3.122. Sandell(桑德尔)灵敏度 (S )定义定义::截面积为1cm 2的液层在一定波长或波段处的液层在一定波长或波段处,,测得吸光度为0.001时所含物质的量时所含物质的量。

用S 表示表示,,单位:µg ·cm -2A = ε bc =0.001 bc =0.001/ εS 小灵敏度高灵敏度高;; ε 相同的物质, M 小则灵敏度高.3210==(g/cm ) 10.00MMS µεε×变换单位:b cm c mol/L=bc M 106 µg/1000cm 23例1 邻二氮菲光度法测铁ρ(Fe)=1.0mg/L,b =2cm , A =0.38 计算ε 、S 和解:c (Fe)=1.0 mg/L=1.0×10-3/55.85 =1.8×10-5(mol·L -1)E 1%1cm 4-1-1-50.38==1.110L mol cm 2 1.810ε×⋅⋅××()S =M /ε=55.85/1.1×104=0.0051 (µg /cm 2)321g/cm 2cm 0.001==0.0051g/cm 0.38S µµ××或4c =1.0mg/L=1.0×10-3 g /1000mL = 1.0×10-4 g/100mL1%1cm=A Eb c⋅⋅-111%cm-431=0.38/2.010=1.910100mL g cm E −××⋅⋅()1%1cm53=10=1.110/55.85 /M =9101.Eε××或5例2 比较用以下两种方法测Fe 的灵敏度.B. 用4,7-二苯基邻二氮菲光度法测定铁ε533=2.2×104 L·mol -1·cm -1S = 55.85/(2.2×104)=0.0025 (µg ·cm -2)B 方法比A 方法的灵敏度高.A. 用邻二氮菲光度法测定铁时用邻二氮菲光度法测定铁时,,ε508=1.1×104 L·mol -1·cm -1S = 55.85/(1.1×104)=0.0051 (µg ·cm -2)准确度—仪器测量误差10080604020T/%1∆c2∆c3T∆T∆T-透光率读数误差c∆c1c1∆c2c2∆c3c3><由于T 与浓度c 不是线性关系性关系,,故不同浓度时的仪器读数误差 T引起的测量误差 c/c不同。

吸光光度法参比溶液的选择原则吸光光度法是一种常用的分析化学方法,通过测量溶液对特定波长的光的吸收程度来确定溶液中物质浓度的方法。

在进行吸光光度法测量时,参比溶液的选择非常重要,它直接影响到测量结果的准确性和可重复性。

下面将介绍吸光光度法参比溶液的选择原则。

1.具有稳定的吸光度:参比溶液应该具有稳定的吸光度,在测量时间范围内不发生明显变化。

这可以通过测量该溶液的吸光度随时间变化的曲线来确定。

2.不与待测物相互干扰:参比溶液的吸光度不能受到待测物的影响,否则会导致测量结果的偏差。

因此,在选择参比溶液时要确保它与待测物在所选波长的吸光度范围内没有重叠。

3.与待测物具有相似的化学性质:参比溶液应该与待测物具有相似的化学性质,以确保它们在溶液中的反应行为相似。

这样可以使参比溶液对溶液中可能存在的干扰物的响应与待测物的响应保持一致。

4.与溶剂相容:参比溶液应该与所选溶剂相容,不发生溶解度或稳定性问题。

这样可以确保在测量过程中不会发生结晶、沉淀或其他不可逆反应,从而影响测量结果的准确性和稳定性。

5.易于制备和稀释:参比溶液应该容易制备和稀释。

制备参比溶液的方法应简单、可靠,并且可以精确地控制其浓度。

此外,参比溶液的稀释过程应能够保持其吸光度的稳定性和准确性。

6.已有文献支持:在选择参比溶液时,可以参考已有的文献或相关方法来确定最佳的参比溶液。

这些文献通常提供了制备和使用参比溶液的详细步骤,以及其在特定条件下的吸光度范围和稳定性。

综上所述,参比溶液的选择对于吸光光度法的测量结果至关重要。

通过选择具有稳定吸光度、不受待测物干扰、具有相似化学性质、与溶剂相容、易于制备和稀释,并且有文献支持的参比溶液,可以确保吸光光度法的测量结果准确可靠。

在进行吸光光度法测量时,应对参比溶液的选择进行严格控制,并根据实际分析需要进行优化。

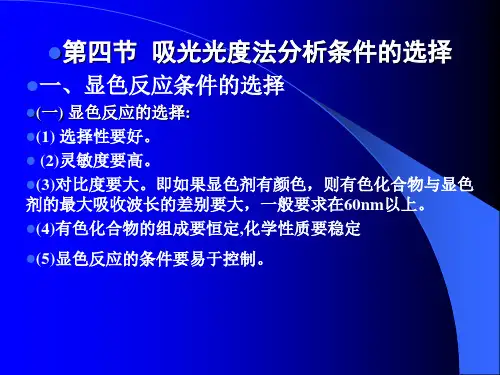

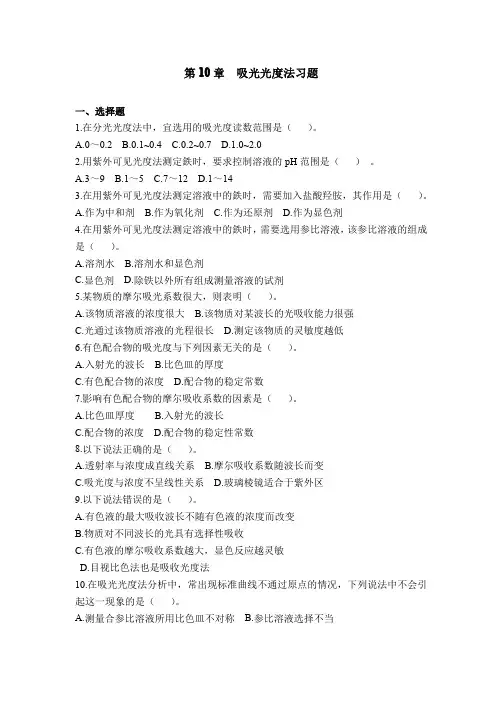

第10章吸光光度法习题一、选择题1.在分光光度法中,宜选用的吸光度读数范围是()。

A.0~0.2B.0.1~0.4C.0.2~0.7D.1.0~2.02.用紫外可见光度法测定鉄时,要求控制溶液的pH范围是()。

A.3~9B.1~5C.7~12D.1~143.在用紫外可见光度法测定溶液中的鉄时,需要加入盐酸羟胺,其作用是()。

A.作为中和剂B.作为氧化剂C.作为还原剂D.作为显色剂4.在用紫外可见光度法测定溶液中的鉄时,需要选用参比溶液,该参比溶液的组成是()。

A.溶剂水B.溶剂水和显色剂C.显色剂D.除铁以外所有组成测量溶液的试剂5.某物质的摩尔吸光系数很大,则表明()。

A.该物质溶液的浓度很大B.该物质对某波长的光吸收能力很强C.光通过该物质溶液的光程很长D.测定该物质的灵敏度越低6.有色配合物的吸光度与下列因素无关的是()。

A.入射光的波长B.比色皿的厚度C.有色配合物的浓度D.配合物的稳定常数7.影响有色配合物的摩尔吸收系数的因素是()。

A.比色皿厚度B.入射光的波长C.配合物的浓度D.配合物的稳定性常数8.以下说法正确的是()。

A.透射率与浓度成直线关系B.摩尔吸收系数随波长而变C.吸光度与浓度不呈线性关系D.玻璃棱镜适合于紫外区9.以下说法错误的是()。

A.有色液的最大吸收波长不随有色液的浓度而改变B.物质对不同波长的光具有选择性吸收C.有色液的摩尔吸收系数越大,显色反应越灵敏D.目视比色法也是吸收光度法10.在吸光光度法分析中,常出现标准曲线不通过原点的情况,下列说法中不会引起这一现象的是()。

A.测量合参比溶液所用比色皿不对称B.参比溶液选择不当C.显色反应的灵敏度低D.显色反应的检测限太高11.下述说法中,不引起偏离朗波比耳定律的是()。

A.非单色光B.介质的不均匀性C.检测器的光灵敏度范围D.溶液中的化学反应12.若分光光度计的测量绝对误差Dt=0.01,当测得透射率T=70%时,则其测量引起的浓度相对误差是()。

第七章原子吸收光谱法1.原子吸收光谱的历史2.原子吸收光谱的特点3.原子吸收光谱与紫外可见吸收光谱的区别4.原子吸收光谱分析过程第一节概述1. 原子吸收光谱的历史◆1802年,沃拉斯顿(Wollaston)在研究太阳连续光谱时,首次发现太阳连续光谱中出现暗线。

◆1817年,夫琅和费(Fraunhofer)研究太阳连续光谱时再次发现这些暗线,但无法解释暗线产生的原因。

2/1363/1361825年,法国著名哲学家孔德在哲学讲义中说“恒星的化学组成是人类绝对不能得到的知识”◆1859年,本生、基尔霍夫研究碱金属和碱土金属火焰光谱时,发现钠蒸气发出的光通过温度较低的钠蒸气时,会引起钠光的吸收,并且钠在光谱中位置相同。

发射线与暗线D◆太阳光谱暗线:太阳外围大气圈中钠原子对太阳光谱中钠辐射特征波长光进行吸收的结果。

4/1365/136太阳中含有94种稳定和放射性元素:氢(71%)、氮(27%)、氧、碳、氖、硅、铁等。

◆1955年,澳大利亚物理学家Walsh(沃尔什)发表了著名论文《原子吸收光谱法在分析化学中的应用》,奠定了原子吸收光谱法的基础。

◆1960年以后,原子吸收光谱法得到迅速发展,成为微量、痕量金属元素的可靠分析方法。

6/1362. 原子吸收光谱法的特点✓检出限低:10-10~10-14g。

✓准确度高:1%~5%。

✓选择性好:一般情况下共存元素无干扰。

✓应用范围广:可测定70多种元素。

✗缺点:难熔元素、非金属元素测定困难,不能实现多元素同时分析。

7/1363. 原子吸收与紫外可见吸收的区别✓相同点:利用物质对辐射的吸收进行分析。

✗不同点:◆吸收机理不同:紫外可见为溶液中分子或离子宽带吸收,带宽为几纳米至几十纳米;原子吸收为气态基态原子的窄带吸收,带宽仅为10-3nm。

◆光源不同。

◆试样处理、实验方法及对仪器的要求不同。

8/1364. 原子吸收光谱分析过程◆确定待测元素。

◆选择该元素相应锐线光源,发射出特征谱线。

教案(七)开课单位:化学化工学院课程名称:分析化学专业年级:2008级化学专业任课教师:杨季冬/牛卫芬教材名称:分析化学(下)2010-2011学年第1 学期第一节概述早在1802年,渥朗斯顿在研究太阳的光谱时,就惊奇地发现了太阳的连续光谱中出现了无法解释的暗线。

1820年,布鲁斯特认为这些谱线是由于太阳外围的大气圈对太阳光的吸收而产生的。

1860年,本生和克希荷夫在研究金属的火焰光谱时,发现钠原子蒸气发出的光通过温度较低的钠原子蒸气时,就会产生钠谱线的吸收,并且吸收谱线的位置正好和太阳光谱中的D暗线重合。

这就用实验的手段证实了太阳光谱中的D 暗线,正是由于太阳大气圈中的钠原子对太阳光谱中的钠辐射产生吸收的结果。

这是人类第一次认识到原子吸收现象。

直到1955年,才由澳大利亚物理学家瓦尔西首先提出利用原子吸收现象,可以对某些金属元素进行分析。

从此以后,原子吸收光谱法就逐渐成为一种强有力的分析手段,出现在现代仪器分析的行列中。

1 特点:(1)检出限低,10-10~10-14 g;(2)准确度高,1%~5%;(3)选择性高,一般情况下共存元素不干扰;(4)应用广,可测定70多个元素。

2 缺点:难熔元素、非金属元素测定困难,不能进行多元素同时测定。

第二节原子吸收光谱法的原理原子吸收光谱法是基于被测元素基态原子在蒸气状态对其原子共振辐射的吸收进行元素定量分析的方法。

基态原子吸收其共振辐射,外层电子由基态跃迁至激发态而产生原子吸收光谱。

原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区。

在通常的原子吸收测定条件下,原子蒸气中基态原子数近似等于总原子数。

在原子蒸气中(包括被测元素原子),可能会有基态与激发态存在。

根据热力学的原理,在一定温度下达到热平衡时,基态与激发态的原子数的比例遵循Boltzman分布定律。

N i / N0 = g i / g0exp(- E i / kT)N i与N0分别为激发态与基态的原子数;g i / g0为激发态与基态的统计权重,它表示能级的简并度;T为热力学温度;k为Boltzman常数;E i为激发能。

第七章原子吸收与原子荧光光谱法1.解释下列名词:(1)原子吸收线和原子发射线;(2)宽带吸收和窄带吸收;(3)积分吸收和峰值吸收;(4)谱线的自然宽度和变宽;(5)谱线的热变宽和压力变宽;(6)石墨炉原子化法和氢化物发生原子化法;(7)光谱通带;(8)基体改进剂;(9)特征浓度和特征质量;(10)共振原子荧光和非共振原子荧光。

答:(1)原子吸收线是基态原子吸收一定辐射能后被激发跃迁到不同的较高能态产生的光谱线;原子发射线是基态原子吸收一定的能量(光能、电能或辐射能)后被激发跃迁到较高的能态,然后从较高的能态跃迁回到基态时产生的光谱线。

(2)分子或离子的吸收为宽带吸收;气态基态原子的吸收为窄带吸收。

(3)积分吸收是吸收线轮廓的内的总面积即吸收系数对频率的积分;峰值吸收是中心频率ν0两旁很窄(dν= 0)范围内的积分吸收。

(4)在无外界条件影响时,谱线的固有宽度称为自然宽度;由各种因素引起的谱线宽度增加称为变宽。

(5)谱线的热变宽是由原子在空间作相对热运动引起的谱线变宽;压力变宽是由同种辐射原子间或辐射原子与其它粒子间相互碰撞产生的谱线变宽,与气体的压力有关,又称为压力变宽。

(6)以石墨管作为电阻发热体使试样中待测元素原子化的方法称为石墨炉原子化法;反应生成的挥发性氢化物在以电加热或火焰加热的石英管原子化器中的原子化称为氢化物发生原子化法。

(7)光谱通带是指单色器出射光束波长区间的宽度。

(8)基体改进剂是指能改变基体或被测定元素化合物的热稳定性以避免化学干扰的化学试剂。

(9)把能产生1%吸收或产生0.0044吸光度时所对应的被测定元素的质量浓度定义为元素的特征浓度;把能产生1%吸收或产生0.0044吸光度时所对应的被测定元素的质量定义为元素的特征质量。

(10)共振原子荧光是指气态基态原子吸收的辐射和发射的荧光波长相同时产生的荧光;气态基态原子吸收的辐射和发射的荧光波长不相同时产生的荧光称为非共振原子荧光。