(完整word版)三国演义之空城计原文范文

- 格式:doc

- 大小:68.01 KB

- 文档页数:21

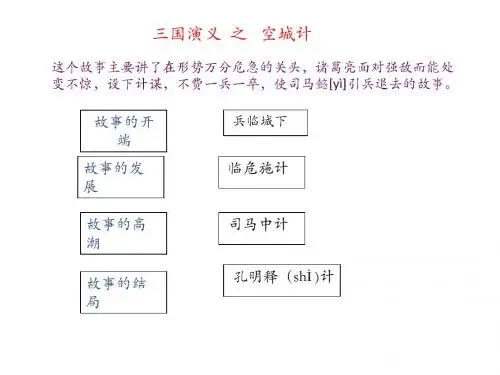

三国演义之诸葛亮空城计诸葛亮空城计三国演义中,诸葛亮空城计是他智谋之中最为经典的一招。

在长坂坡之战中,曹军攻陷了赤壁,向南进发,准备进攻刘备所属的荆州。

诸葛亮为了保护荆州,决定使用了一种大胆却又巧妙的军事策略,即空城计。

诸葛亮是当时的蜀国丞相,也是历史上一位杰出的军事家和政治家。

他深知自己手下的兵力不足以与曹军抗衡,于是他决定采取一些特殊手法来迷惑敌人,削弱曹军的攻势。

他下令撤退,向荆州移动,并且将军旗和兵马都收拢在城池内,故意空出长坂坡。

在曹军逼近之时,他亲自登上城楼,手持羽扇,一副从容儒雅的模样。

曹军见到城内空旷,却不见一点抵抗的迹象,开始怀疑其中是否有诈。

正当曹军即将跃跃欲试的时候,突然城楼上传来一阵琴声。

这琴声幽远悠扬,如同仙乐般悠扬动听。

曹军的士兵听着琴声,无法抗拒,仿佛被抓住了心神。

而曹操的智谋也被这参差不齐的琴声所迷惑。

他们担心城内可能隐藏了伏兵,一时无法下定决心。

诸葛亮并未因此而松懈,他趁机对城内守军下达命令,在顶楼放上了一把大火,城内烟雾弥漫。

这让曹军更加混乱,士气低落。

最终,曹军一时无法通过空城,联络守军,也无法确定荆州的守备情况。

曹操最终决定撤军,空城计得以圆满成功。

诸葛亮以他的智谋和计谋成功地击退了曹军。

他利用空城计这一巧妙策略,使曹军陷入困境,大大削弱了他们的攻势。

此计激发了刘备与孙权的联盟,起到了推进了整个割据战争的格局。

总结起来,诸葛亮空城计是三国演义中最著名的谋略之一。

他通过刻意制造虚假的情景,以及利用琴声迷茫敌人,巧妙地将曹军引入困境。

这一计策在历史上也为后来的军事家们提供了很多启示。

通过这次的空城计,诸葛亮展现了他的卓越智慧和军事才能。

他以虚而实的一招,化解了危机,并最终摧毁了曹操的进攻。

这一计谋也使得他在历史上留下了一个伟大的传说。

五年级作文三国演义的空城计

小朋友们,大家都知道三国演义是一部伟大的历史小说对吧?里面讲述了很多聪明绝顶的计谋和战略。

今天咱们就来聊聊其中的一个超级经典的"空城计"吧!

这可得从前前后后讲起了。

当年诸葛亮老儿为了打败强大的魏国军队,可费尽了心机。

他们兵力明明不如对方,可是诸葛亮就是个狠角色,绝对不愿意认输。

于是乎,在一次进攻的时候,诸葛亮可真是使出了浑身解数!

首先他命令手下的小兵把所有的钟鼓锣鼓之类的东西都拿出来,吵吵闹闹地放在城墙上。

接着又让一些人扮成老百姓的模样,在城里到处走动。

就连小猫小狗的叫声,也让人专门模仿!从远处看真就像是一座热热闹闹的大城池呢!

可是实际上呢?诸葛亮他老人家却偷偷带着主力部队钻了空子,绕到了敌军后方!等魏国大军傻乎乎地冲进了"空城",才发现上当受骗,被前后夹击陷入了绝境!

小朋友们,你们觉得这个"空城计"聪明吗?诸葛亮把敌人的锐气和自负玩弄于股掌之间,最后大获全胜!这不仅体现了他过人的智慧,更展现出了顽强拼搏的精神。

只要我们用心谋划,即使力量再小,也能战胜强大的对手哦!。

三国演义——空城计诸葛亮为退司马懿设摆了空城计。

自己孤身一个人~~高坐城头啊,是焚香弹琴。

一下子,就把这位平西大都督司马懿~~给镇住了。

司马懿亲自统率大军兵临城下,将至壕边。

开始啊~~几次探报向他禀报,司马懿都不相信呐,说什么?西城四门大开,诸葛亮坐到城头上弹琴呢?哪有这种事呢?等他身临其境这么一看,果然如此。

啊~~~?司马懿愣住啦。

这是怎么回事儿啊?他仔细听了听,诸葛亮的这琴音琴声,他听这琴音是不是发虚,琴声是不是有诈,如果你内心空虚,心虚胆跳,你弹出来那琴呐~~那音色美不了,准得是颤颤巍巍哆了哆嗦的。

司马懿呀~~不仅是熟读兵书精通兵法,琴棋书画呀~~全通全会呀。

今儿他侧耳仔细这么一听诸葛亮这琴音,音色如此之悠扬。

嗬~这琴弹得这美呀。

唉呀呀~~司马懿愣啦。

就在这时啊,扫街道的那些老军冲司马懿招手呐。

“嘿~司马都督!您快请进来叭。

您看您大老远的来的~~到这儿一定很累了。

我们丞相说了,要在帅府里置办酒席,让您痛饮几杯。

快来快来您把这战马交给我啵!您赶快进城!”“吁~~~~”啊?司马懿一听,这怎么回事儿这个?这有往里让的嘛?旁边儿~~他的儿子司马昭往前一带坐骑~~“父亲,您这是怎么啦?人马已经杀至西城之下~~眼看就要生擒孔明啦。

诸葛亮孤零零一个人带着两个小琴童在敌楼那儿坐着呢,这不是束手就擒了嘛。

父亲,您还不赶快传令杀进西城~~还等什么呀?街亭一战打得那么漂亮,人马来到西城~~又唾手得了这座城池还生擒了丞相诸葛亮。

哎呀呀~~父亲创建了一件奇功啊。

咱们往里杀叭。

”司马昭说到这呵儿这么一招手,你再看,几百员战将~~呜哇~~~把刀枪全都举起来了。

马上这就要撒开坐骑马踏西城啦。

诶哟这紧张啊。

那些扫街的老军这么一瞧,啊?司马懿真要进城啊?“我说~~赶快回头再瞧瞧,瞧瞧咱城里那神兵叭。

”诶哟~~哪儿有神兵啊。

城里边儿是空荡荡鸦雀无声啊。

我说丞相哦~~您今儿个这是要怎么着呀?这些老军呐~~不约而同都抬起头来看城楼上的丞相诸葛亮,他们以为~~这时候诸葛亮啊~~甭问~~眼也瞎直了脸也吓白啦,大概把琴也扔啦。

三国演义之空城计原文范文《三国演义》之空城计原文孔明将人马分拨已定,先引五千兵去西城县搬运粮草.忽然十余次飞马报到,说:“司马懿引大军十五万,望西城蜂拥而来!"时孔明身边别无大将,只有一班文官,所引五千兵,已分一半先运粮草去了,只剩二千五百军在城中。

众官听得这个消息,尽皆失色。

孔明登城望之,果然尘土冲天,魏兵分两路望西城县杀来。

孔明传令:“将旌旗尽皆隐匿;诸军备守城铺,如有妄行出入,及高声言语者,立斩!大开四门,每一门用二十军士,扮作百姓,洒扫街道。

如魏兵到时,不可擅动,吾自有计。

"孔明乃披鹤氅,戴纶巾,引二小童携琴一张,于城上楼前,凭栏而坐,焚香操琴.却说司马懿前军哨到城下,见了如此模样,皆不敢进,急报与司马懿。

懿笑而不信,遂止住三军,自飞马远远望之。

果见孔明坐于城楼之上,笑容可掬,焚香操琴。

左有一童子,手捧宝剑;右有一童子,手执尘尾。

城门内外,有二十余百姓,低头洒扫,旁若无人。

懿看毕大疑,便到中军,教后军作前军,前军作后军,望北山路而退。

次子司马昭曰:“莫非诸葛亮无军,故作此态?父亲何故便退兵?”懿曰:“亮平生谨慎,不曾弄险。

今大开城门,必有埋伏。

我军若进,中其计也。

汝辈岂知?宜速退。

”于是两路兵尽皆退去.孔明见魏军远去,抚掌而笑.众官无不骇然,乃问孔明曰:“司马懿乃魏之名将,今统十五万精兵到此,见了丞相,便速退去,何也?”孔明曰:“此人料吾生平谨慎,必不弄险;见如此模样,疑有伏兵,所以退去.吾非行险,盖因不得已而用之。

此人必引军投山北小路去也。

吾已令兴、苞二人在彼等候。

”众皆惊服曰:“丞相玄机,神鬼莫测。

若某等之见,必弃城而走矣。

”孔明曰:“吾兵止有二千五百,若弃城而走,必不能远遁.得不为司马懿所擒乎?”后人瑶琴三尺胜雄师,诸葛西城退敌时。

十五万人回马处,土人指点到今疑。

延伸:空城计,民间最有名的空城计故事取自《三国演义》,作者根据三国志裴松之注“郭冲三事”改编的一段故事。

空城计文言文一、原文孔明将多兵众,粮草丰足,所用之物,一切完备,正要出师。

听知司马懿大军已至,孔明登城望之,果然尘土冲天,魏兵分两路望西城县杀来。

孔明传令,教“将旌旗尽皆隐匿;诸军各守城铺,如有妄行出入,及高言大语者,斩之!大开四门,每一门用二十军士,扮作百姓,洒扫街道。

如魏兵到时,不可擅动,吾自有计。

”孔明乃披鹤氅,戴纶巾,引二小童携琴一张,于城上敌楼前,凭栏而坐,焚香操琴。

却说司马懿前军哨到城下,见了如此模样,皆不敢进,急报与司马懿。

懿笑而不信,遂止住三军,自飞马远远望之。

果见孔明坐于城楼之上,笑容可掬,焚香操琴。

左有一童子,手捧宝剑;右有一童子,手执麈尾。

城门内外,有二十余百姓,低头洒扫,旁若无人。

懿看毕大疑,便到中军,教后军作前军,前军作后军,望北山路而退。

次子司马昭曰:“莫非诸葛亮无军,故作此态?父亲何故便退兵?”懿曰:“亮平生谨慎,不曾弄险。

今大开城门,必有埋伏。

我兵若进,中其计也。

汝辈岂知?宜速退。

”于是两路兵尽皆退去。

孔明见魏军远去,抚掌而笑。

众官无不骇然,乃问孔明曰:“司马懿乃魏之名将,今统十五万精兵到此,见了丞相,便速退去,何也?”孔明曰:“此人料吾生平谨慎,必不弄险;见如此模样,疑有伏兵,所以退去。

吾非行险,盖因不得已而用之。

此人必引军投山北小路去也。

吾已令兴、苞二人在彼等候。

”众皆惊服曰:“丞相之机,神鬼莫测。

若某等之见,必弃城而走矣。

”孔明曰:“吾兵止有二千五百,若弃城而走,必不能远遁。

得不为司马懿所擒乎?”后人有诗赞曰:“瑶琴三尺胜雄师,诸葛西城退敌时。

十五万人回马处,土人指点到今知。

”二、字词注释1. 隐匿:隐藏。

2. 城铺:城墙上守望的岗棚。

3. 鹤氅(chǎng):用鸟羽制成的外套。

4. 纶(guān)巾:用青丝带做的头巾。

5. 麈(zhǔ)尾:古人闲谈时执以驱虫、掸尘的一种工具。

6. 骇然:惊讶的样子。

7. 远遁:逃得远远的。

三、译文孔明率领众多兵马,粮草充足,所用的东西一切都准备完备,正要出兵打仗。

【文言文】空城计原文及翻译原文:虚者虚之,疑中生疑;刚柔之际,奇而复奇。

翻译:空虚的就让它空虚,使他在疑惑中更加产生疑惑。

使刚与柔相互交会,没有灾难。

此计运用此象理,是说敌我交会,相战,运用此计可产生奇妙而又奇妙的功效。

空城计讲的是《三国演义》的第九十五回,司马懿在夺取街亭后,乘胜连夺三城,直逼蜀军的后方机关西城。

诸葛亮来不及撤退,手下只有一些老弱残兵。

万分焦急时,诸葛亮忙命人把旌旗隐藏,又叫士兵把城门打开,派几名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。

诸葛亮领着两个小书童,到敌楼上弹起琴来。

知道消息后的司马懿便令三军原地停下,自己带一对人马前去观看。

看到此景后,司马懿十分疑惑,便令全军急忙撤退。

但又有人认为,诸葛亮兵出祁山,连连获胜,曹魏诸将无人敢迎战。

在危亡之际,曹睿不得已重新启用司马懿。

司马懿知道此次得到重用完全是诸葛亮的功劳。

所以司马懿害怕此战取得胜利后,魏明帝曹睿卸磨杀驴,所以才故意放走了诸葛亮。

事实上,街亭之战时司马懿远在洛阳,和发生地点相隔千里,与诸葛亮在街亭对战的是张郃,街亭失守后诸葛亮也迅速撤回了汉中,所以此空城计是虚构的。

据《三国志》记载,豫州刺使孙坚驻军鲁阳,准备讨伐董卓,在东门外为部将饯行时,董卓派骑兵前来迎战。

孙坚临危不惊,依旧行酒说笑,严令其部下不得妄动。

敌兵逐渐变多后,孙坚方才离座指挥部队有序撤入城中,董兵见孙坚军队临危不乱,不敢贸然进攻而被迫撤退。

孙坚这场战役也是一场著名的空城计。

公元前666年,楚国的公子元率兵攻打郑国。

郑国国力较弱,都城内兵力空虚,无法抵挡楚军的进犯。

上卿叔詹建议让士兵全部埋伏,并大开城门,摆出完全不设防的样子。

公子元赶到城下后认为不可贸然进攻,于是按兵不动。

这时,齐国接到郑国的求救信,已联合鲁、宋两国发兵,公子元闻报后急忙撤退。

在三十六计中,空城计意指虚虚实实的疑兵之计,是一种疑中生疑的心理战,多用于敌强我弱的情况。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

空城计的故事原文话说三国时期,天下纷争,战乱不断。

在这乱世之中,有一位智者名叫诸葛亮,他效力于刘备,为其出谋划策,一心想要成就一番大业。

当时,诸葛亮因马谡失守街亭,导致蜀军失去了重要的战略要地。

司马懿率领十五万大军,气势汹汹地朝着西城杀来。

而此时的西城,诸葛亮身边并无大将,只有一班文官,所带领的士兵也不过两千五百人。

众人听闻司马懿大军将至,皆惊慌失措。

诸葛亮却神色自若,登上城楼观望,只见那远处尘土飞扬,敌军旌旗蔽日,马蹄声震耳欲聋。

诸葛亮沉思片刻,心中已有了对策。

他下令将旌旗尽皆隐匿,士兵们扮作百姓,在城中洒扫街道,不可惊慌乱动。

接着,他自己则身披鹤氅,头戴纶巾,带着两个小书童,登上城楼,于城楼上焚香操琴。

司马懿的大军很快就兵临城下。

但见城门大开,城中百姓泰然自若,毫无惧色。

司马懿心中生疑,不敢贸然进城。

他的儿子司马昭说道:“父亲,或许这城中并无伏兵,诸葛亮不过是故弄玄虚罢了,我们应当速速进城,一举拿下西城!”司马懿却摇了摇头,说道:“吾儿,你有所不知。

诸葛亮一生谨慎,从不弄险。

如今城门大开,必有埋伏。

若我军贸然进城,恐中其计。

”就在司马懿犹豫不决之时,城楼上的诸葛亮面色从容,抚琴之音悠扬平稳,丝毫不见慌乱。

司马懿听着那琴音,越发觉得其中暗藏玄机。

他思量再三,最终下令:“全军撤退!”司马昭满心不解,问道:“父亲,为何不战而退?”司马懿说道:“诸葛亮此人,心思缜密,诡计多端。

此等情形,必有蹊跷。

吾等不可轻举妄动。

”于是,司马懿的大军就这样撤退了。

等到司马懿大军退去,城中众人皆对诸葛亮的智谋佩服得五体投地。

诸葛亮轻挥羽扇,微微一笑,说道:“司马懿深知吾之为人,料其不敢轻易进城。

吾不过是利用其多疑之心,方能化险为夷。

”这便是空城计的故事。

诸葛亮凭借着他的沉着冷静、足智多谋,在敌众我寡的危急关头,巧妙地运用心理战术,吓退了司马懿的大军,保全了西城。

此计不仅展现了诸葛亮的非凡智慧,也成为了中国古代战争史上的一段佳话,流传至今。

【语文知识点】空城计的故事原文三国时期,诸葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。

当时,诸葛亮身边没有大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩2500名士兵在城里。

众人听到司马懿带兵前来的消息都大惊失色。

诸葛亮登城楼观望后,对众人说:“大家不要惊慌,我略用计策,便可教司马懿退兵。

”于是,诸葛亮传令,把所有的旌旗都藏起来,士兵原地不动,如果有私自外出以及大声喧哗的,立即斩首。

又叫士兵把四个城门打开,每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。

诸葛亮自己披上鹤氅,戴上高高的纶巾,领着两个小书童,带上一把琴,到城上望敌楼前凭栏坐下,燃起香,然后慢慢弹起琴来。

司马懿的先头部队到达城下,见了这种气势,都不敢轻易入城,便急忙返回报告司马懿。

司马懿听后,笑着说:“这怎么可能呢?”于是便令三军停下,自己飞马前去观看。

离城不远,他果然看见诸葛亮端坐在城楼上,笑容可掬,正在焚香弹琴。

左面一个书童,手捧宝剑;右面也有一个书童,手里拿着拂尘。

城门里外,20多个百姓模样的人在低头洒扫,旁若无人。

司马懿看后,疑惑不已,便来到中军,令后军充作前军,前军作后军撤退。

他的二子司马昭说:“莫非是诸葛亮家中无兵,所以故意弄出这个样子来?父亲您为什么要退兵呢?”司马懿说:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。

现在城门大开,里面必有埋伏,我军如果进去,正好中了他们的计。

还是快快撤退吧!”于是各路兵马都退了回去。

《空城计》选自《三十六计》。

《三十六计》或称《三十六策》,是指中国古代三十六个兵法策略,语源于南北朝,成书于明清。

它是根据我国古代卓越的军事思想和丰富的斗争经验总结而成的兵书,是中华民族悠久文化遗产之一。

空城计,是一种被动作战的被动行为,当那些实力空虚、因遭受意外压力被迫走投无路的一方,采用此招,目的就是企图蒙混过关或避免遭受更大的损失。

由于此计具有很大的不确定性和风险性,有许多主动权和机遇还掌握在对方手里,因而,在万不得以的情况下,不宜使用空城计,同时,此计也不宜重复、多次地运用。

空城计的故事原文话说在三国时期,天下纷争不断,各路英雄豪杰辈出。

其中,诸葛亮作为蜀汉的丞相,以其聪明才智和忠诚耿耿而备受尊崇。

当时,诸葛亮派马谡驻守街亭,结果马谡违背了诸葛亮的作战部署,导致街亭失守。

司马懿率领十五万大军,气势汹汹地朝着诸葛亮所在的西城杀来。

此时的西城,乃是一座空城。

城中的兵力寥寥无几,只有一些老弱残兵,根本无法与司马懿的大军相抗衡。

诸葛亮得知司马懿大军逼近的消息后,并没有惊慌失措。

他登上城楼,放眼望去,只见远处尘土飞扬,敌军的旌旗蔽日。

诸葛亮心中快速地思考着应对之策。

他深知,如果此时逃跑,必然会被司马懿的大军追上,全军覆没。

于是,他决定冒险使出一计——空城计。

诸葛亮吩咐士兵们将城门大开,每个城门安排二十名士兵扮成百姓的模样,洒水扫街,旁若无人。

而他自己则身披鹤氅,头戴纶巾,带着两个小书童,在城楼上悠然自得地焚香抚琴。

司马懿的大军很快就来到了城下。

看到城门大开,城中百姓毫无惊慌之色,司马懿心中顿生疑惑。

他的儿子司马昭说道:“父亲,或许这城中没有伏兵,诸葛亮故意装神弄鬼,我们不如直接杀进去。

”司马懿却摇了摇头,说道:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。

如今城门大开,必有埋伏。

如果我们贸然进城,中了他的计,就会全军覆没。

”就在司马懿犹豫不决之时,城楼上的诸葛亮神色淡定,琴音悠扬。

司马懿听着那琴音,越发觉得其中暗藏玄机。

他思量再三,最终还是下令大军撤退。

等到司马懿的大军退去之后,城中的将士们都对诸葛亮的智谋佩服得五体投地。

诸葛亮这一招空城计,成功地吓退了司马懿的十五万大军,保住了西城。

这空城计之所以能够成功,一方面是因为诸葛亮对司马懿的性格和心理了如指掌。

他知道司马懿生性多疑,不会轻易冒险。

另一方面,也是诸葛亮自身的沉着冷静和高超的表演技巧,让司马懿误以为城中有大量伏兵。

这场惊心动魄的空城计,成为了三国历史上的一段传奇佳话,也让后人对诸葛亮的智谋赞叹不已。

它展现了在危急时刻,智慧和勇气的巨大力量。

空城计的故事诸葛亮屯兵于阳平,把部队都派去攻打魏军了,只留少数老弱残兵在城中。

忽然听到魏军大都督司马懿率15万大军来攻城。

诸葛临危不惧,传令大开城门,还派人去城门口洒扫。

诸葛亮自己则登上城楼,端坐弹琴,态度从容,琴声不乱。

司马懿来到城前,见此情形,心生疑窦,怕城中有伏兵,因此不敢贸进,便下令退兵。

煮酒论英雄:这是我国著名历史小说<<三国演义>>第二十一回中所讲述的一则故事。

东汉末,曹操挟天子以令诸候,势力大;刘备虽为皇叔,却势单力薄,为防曹操谋害,不得不在住处后园种菜,亲自浇灌,以为韬晦之计。

关云长和张飞蒙在鼓中,说刘备不留心天下大事,却学小人之事。

一天,刘备正在浇菜,曹操派人请刘备,刘备只得胆战心惊地一同前往入府见曹操。

曹操不动声色对刘备说,"在家做得大好事!"说者有意,听者更有心,这句话将刘备吓得面如土色,曹操又转口说,你学种菜,不容易,这才使刘备稍稍放心下来。

曹操说,则才看见园内枝头上的梅子青青的,想起以前一件往事(即"望梅止渴"),今天见此梅,不可不赏,恰逢煮酒正熟,故邀你到小亭一会。

刘备听后心神方定。

随曹操来到小亭,只见已经摆好了各种酒器,盘内放置了青梅,于是就将青梅放在酒樽中煮起酒来了,二人对坐,开怀畅饮。

酒至半酣,突然阴云密布,大雨将至,曹操大谈龙的品行,又将龙比作当世英雄,问刘备,请你说说当世英雄是谁,刘备装作胸无大志的样子,说了几个人,都被曹操否定。

曹操此时正想打听刘备的心里活动,看他是否想称雄于世,与是说: 夫英雄者,胸怀大志,腹有良谋,有包藏宇宙之机,吞吐天下之志者也"。

刘备问,谁能当英雄呢?曹操单刀直入地说:当今天下英雄,只有你和我两个!刘备一听,吃了一惊,手中拿的筷子,也不知不觉地掉下地下。

正巧突然下大雨,雷声大作,刘备灵机一动,从容地低下身拾起筷子,说是因为害怕打雷,才掉了筷子。

曹操此时才放心地说,大丈夫也怕雷吗?刘备说,连圣人对迅雷烈风也会失态,我还能不怕吗?刘备经过这样的掩饰,使曹操认为自己是个胸无大志,胆小如鼠的庸人,曹操从此再也不疑刘备了。

三国演义空城计内容空城计这事儿啊,发生在诸葛亮身上。

当时的情况那叫一个危急啊。

诸葛亮带着蜀军,结果错用了马谡,街亭就这么丢了。

这街亭一丢,那可不得了,就像自己家大门突然没了防护一样,敌军随时都能长驱直入呢。

诸葛亮这边,兵力少得可怜,而且还没来得及准备。

这时候啊,司马懿带着大军就气势汹汹地朝诸葛亮所在的西城赶来。

诸葛亮心里也清楚,要是硬拼,那肯定是死路一条啊。

可他是谁呀?诸葛亮啊,聪明着呢!他就想出了一个超级大胆的办法——空城计。

他让士兵们都藏起来,大开城门,自己呢,就安安静静地在城楼上弹琴。

这画面是不是很奇特?就他一个人,面前是大开的城门,后面好像空无一人,可他就那么镇定自若地弹琴。

司马懿带着大军来到城下,看到这一幕,心里就犯嘀咕了。

他想啊,诸葛亮这人向来谨慎,不会这么轻易地露出破绽吧?这城门大开,里面是不是有什么埋伏呢?他越想越觉得不对劲。

其实啊,他要是当时派一小队人马进去探探,可能就真相大白了。

可是他不敢啊,他太忌惮诸葛亮了。

诸葛亮呢,一边弹琴一边心里也在打鼓。

他知道自己这是在赌,赌司马懿不敢轻易进城。

那琴音啊,听起来就像是平静的湖面上偶尔泛起的一丝涟漪,看似平静,其实底下暗潮涌动呢。

他得让司马懿觉得他是胸有成竹,城里肯定有大军埋伏着。

司马懿听着琴音,看着这奇怪的景象,犹豫了半天。

最后啊,他还是决定退兵。

他这一退兵,诸葛亮可算是松了一口气。

就像从鬼门关走了一遭又回来了一样。

这空城计啊,充分展现了诸葛亮的智慧和胆识。

他能在这么危机的情况下,想出这么一个奇招,还能把司马懿给忽悠住,真的是太厉害了。

空城计课文原文及赏析空城计课文原文及赏析诸葛亮是《三国演义》中一个重要的人物形象,他集智慧、忠诚于一身,在整本书的描写中,特别是和司马懿的空城计较量堪称是精彩之作。

以下是小编整理的空城计课文原文及赏析,欢迎阅读。

【原文】空城计孔明将人马分拨已定,先引五千兵去西城县搬运粮草。

忽然十余次飞马报到,说:“司马懿引大军十五万,望西城蜂拥而来!”时孔明身边别无大将,只有一班文官,所引五千兵,已分一半先运粮草去了,只剩二千五百军在城中。

众官听得这个消息,尽皆失色。

孔明登城望之,果然尘土冲天,魏兵分两路望西城县杀来。

孔明传令:“将旌旗尽皆隐匿;诸军备守城铺,如有妄行出入,及高声言语者,立斩!大开四门,每一门用二十军士,扮作百姓,洒扫街道。

如魏兵到时,不可擅动,吾自有计。

”孔明乃披鹤氅,戴纶巾,引二小童携琴一张,于城上楼前,凭栏而坐,焚香操琴。

却说司马懿前军哨到城下,见了如此模样,皆不敢进,急报与司马懿。

懿笑而不信,遂止住三军,自飞马远远望之。

果见孔明坐于城楼之上,笑容可掬,焚香操琴。

左有一童子,手捧宝剑;右有一童子,手执尘尾。

城门内外,有二十余百姓,低头洒扫,旁若无人。

懿看毕大疑,便到中军,教后军作前军,前军作后军,望北山路而退。

次子司马昭曰:“莫非诸葛亮无军,故作此态?父亲何故便退兵?”懿曰:“亮平生谨慎,不曾弄险。

今大开城门,必有埋伏。

我军若进,中其计也。

汝辈岂知?宜速退。

”于是两路兵尽皆退去。

孔明见魏军远去,抚掌而笑。

众官无不骇然,乃问孔明曰:“司马懿乃魏之名将,今统十五万精兵到此,见了丞相,便速退去,何也?”孔明曰:“此人料吾生平谨慎,必不弄险;见如此模样,疑有伏兵,所以退去。

吾非行险,盖因不得已而用之。

此人必引军投山北小路去也。

吾已令兴、苞二人在彼等候。

”众皆惊服曰:“丞相玄机,神鬼莫测。

若某等之见,必弃城而走矣。

”孔明曰:“吾兵止有二千五百,若弃城而走,必不能远遁。

得不为司马懿所擒乎?”后人有诗赞曰:瑶琴三尺胜雄师,诸葛西城退敌时。

空城计原文及翻译空城计原文及翻译漫长的学习生涯中,大家对文言文一定不陌生吧?文言文是与骈文相对的,奇句单行,不讲对偶声律的散体文。

相信很多人都在为看懂文言文发愁,下面是小编帮大家整理的空城计原文及翻译,欢迎大家分享。

第三十二计在敌众我寡的情况下,缺乏兵备而故意示意人以不设兵备,造成敌方错觉,从而惊退敌军之事。

后泛指掩饰自己力量空虚、迷惑对方的策略。

【原典】虚者虚之,疑中生疑①;刚柔之际②,奇而复奇。

【注释】①虚者虚之,疑中生疑:第一个“虚”为名词,意为空虚的,第二个“虚”为动词,使动,意为让它空虚。

全句意:空虚的就让它空虚,使他在疑惑中更加产生疑惑。

②刚柔之际:语出《易经·解》卦。

解,卦名。

本卦为异卦相叠(坎下震上)。

上卦为震为雷,下卦为坎为雨。

雷雨交加,荡涤宇内,万象更新,万物萌生,故卦名为解。

解,险难解除,物情舒缓。

本卦初六.《象》辞“刚柔之际,义无咎也”,是使刚与柔相互交会,没有灾难。

【按语】此计运用此象理,是说敌我交会,相战,运用此计可产生奇妙而又奇妙的功效。

古人按语说:虚虚实实,兵无常势。

虚而示虚,诸葛而后,不乏其人。

如吐蕃陷瓜州,王君焕死,河西汹惧。

以张守归圭为瓜州刺史,领余众,方复筑州城。

版干(筑城墙用的夹板和立柱)裁立.敌又暴至。

略无守御之具。

城中相顾失色,莫有斗志。

守圭日:“徒众我寡,又疮痍之后,不可以矢石相持,须以权道制之。

”乃于城上,置酒作乐,以会将士。

敌疑城中有备,不敢攻而退。

又如齐祖铤为北徐州刺史,至州,会有阵寇百姓多反。

铤不关城门,守陴者,皆令下城,静座街巷,禁断行人鸡犬。

贼无所见闻,不测所以,或疑人走城空,不设警备。

铤复令大叫,鼓噪聒天,贼大惊,顿时走散。

拓展:空城计的赏析空城计这个智谋故事见于《三国演义》第九十五回“马谡拒谏失街亭武侯弹琴退仲达”。

三国时期,谙葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。

当时,诸葛视身边没有大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩2500名士兵在城里。

空城计话说三国时魏国的名将司马懿占领了街亭以后,亲自带领十五万大军向西城这个地方来了。

这一天,诸葛亮正和部下商量怎么抵抗的事,忽然探子飞马来报:“司马懿带领十五万人马朝西城打来。

”这时候,诸葛亮身边并没有大将,只有一些方官,他所带的五千兵有一半是运送粮草的,不能打仗,听说司马懿的兵来了,都吓得心惊胆战,不知怎么办才好。

诸葛亮到城头一看,果然尘土飞扬,魏兵分两路向西城杀来。

诸葛亮传下命令,叫把所有的旗子都藏起来,城里的人不许随便出入,也不许大声说话,把四面城门全都打开,每个城门口二十个老兵扮成老百姓的模样,拿着扫帚打扫街道,如果魏兵到了,不要惊慌失措。

诸葛亮吩咐完了,自己把讲究的鹤毛大衣一披,戴上丝织的头巾,领头两个小童登上了城楼,坐在城楼上喝酒弹琴。

工夫不大,司马懿的大军来到了城下,一看这种情况,都不敢前进了,连忙报告司马懿。

司马懿在马上远远望过去,果然看见诸葛亮会在城楼上,满脸笑容,喝酒强琴,轻松自得,没事人一般。

司马懿看了,心里非常疑惑,连忙下令叫军队向后撤退。

司马懿的儿子司马昭问:“为什么要撤退?是不是诸葛亮没有兵故意做出样子来迷惑我们?”司马懿说:“你小小年纪懂得什么,诸葛亮一向小心,从来不做冒险的事儿。

他在城楼上一坐,四门大开,里面一定有埋伏。

我们如果进去,就中了他的计。

快快后退四十里!”司马懿的兵后退了。

诸葛亮见司马懿的兵马撤退了,拍手大笑起来。

左右的官员都很惊奇,就问诸葛亮:“司马懿是魏国的名将,如今带了十五万大军攻打过来,见了丞相,为什么退得这样快?”诸葛亮说:“司马懿知道我一向很小心的,决不敢冒险。

今天我把城门打开,他就会怀疑我有埋伏,所以很快地撤退了。

其实我倒不想冒险,实在是不得已,我才用这个办法的。

”部下听了都很敬佩他,说他无论什么时候都能想出办法来。

空城计原文及翻译空城计原文及翻译漫长的学习生涯中,大家对文言文一定不陌生吧?文言文是与骈文相对的,奇句单行,不讲对偶声律的散体文。

相信很多人都在为看懂文言文发愁,下面是小编帮大家整理的空城计原文及翻译,欢迎大家分享。

第三十二计在敌众我寡的情况下,缺乏兵备而故意示意人以不设兵备,造成敌方错觉,从而惊退敌军之事。

后泛指掩饰自己力量空虚、迷惑对方的策略。

【原典】虚者虚之,疑中生疑①;刚柔之际②,奇而复奇。

【注释】①虚者虚之,疑中生疑:第一个“虚”为名词,意为空虚的,第二个“虚”为动词,使动,意为让它空虚。

全句意:空虚的就让它空虚,使他在疑惑中更加产生疑惑。

②刚柔之际:语出《易经·解》卦。

解,卦名。

本卦为异卦相叠(坎下震上)。

上卦为震为雷,下卦为坎为雨。

雷雨交加,荡涤宇内,万象更新,万物萌生,故卦名为解。

解,险难解除,物情舒缓。

本卦初六.《象》辞“刚柔之际,义无咎也”,是使刚与柔相互交会,没有灾难。

【按语】此计运用此象理,是说敌我交会,相战,运用此计可产生奇妙而又奇妙的功效。

古人按语说:虚虚实实,兵无常势。

虚而示虚,诸葛而后,不乏其人。

如吐蕃陷瓜州,王君焕死,河西汹惧。

以张守归圭为瓜州刺史,领余众,方复筑州城。

版干(筑城墙用的夹板和立柱)裁立.敌又暴至。

略无守御之具。

城中相顾失色,莫有斗志。

守圭日:“徒众我寡,又疮痍之后,不可以矢石相持,须以权道制之。

”乃于城上,置酒作乐,以会将士。

敌疑城中有备,不敢攻而退。

又如齐祖铤为北徐州刺史,至州,会有阵寇百姓多反。

铤不关城门,守陴者,皆令下城,静座街巷,禁断行人鸡犬。

贼无所见闻,不测所以,或疑人走城空,不设警备。

铤复令大叫,鼓噪聒天,贼大惊,顿时走散。

拓展:空城计的赏析空城计这个智谋故事见于《三国演义》第九十五回“马谡拒谏失街亭武侯弹琴退仲达”。

三国时期,谙葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。

当时,诸葛视身边没有大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩2500名士兵在城里。

空城计的故事原文话说在三国时期,天下纷争,战乱不断。

诸葛亮作为蜀国的丞相,一直为兴复汉室而殚精竭虑。

当时,诸葛亮派马谡去镇守街亭,结果马谡不听从诸葛亮的作战部署,导致街亭失守。

司马懿率领十五万大军,直奔西城而来。

此时的西城,诸葛亮身边没有大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,城中只剩下两千五百名士兵。

众人听到司马懿大军来袭的消息,个个惊慌失措。

诸葛亮登上城楼观望,只见远处尘土飞扬,魏军的旌旗蔽日。

他心中快速思索着应对之策。

诸葛亮深知,此时逃跑已然来不及。

他冷静下来,决定冒险使出一招空城计。

他吩咐士兵们把军旗都藏起来,士兵们各自坚守岗位,不许大声喧哗,不许随便走动。

又叫士兵把四个城门大开,每个城门派二十名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。

诸葛亮自己则身披鹤氅,头戴纶巾,带着两个小书童,在城楼上,凭栏而坐,燃起香,悠然自得地弹起琴来。

司马懿的先头部队到达城下,看到这般景象,心中疑惑,不敢贸然进城,连忙返回报告司马懿。

司马懿听了,亲自策马来到城前观望。

只见诸葛亮坐在城楼上,笑容可掬,正在悠闲地弹琴。

城门内外,有二十来个百姓模样的人在低头洒扫,旁若无人。

司马懿看后,心中大疑。

他想:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。

如今城门大开,里面必有埋伏,如果我贸然进去,定会中了他的计。

”于是,司马懿下令退兵。

他的儿子司马昭不解,问道:“父亲,为何不进城一探究竟,或许这城中并无伏兵。

”司马懿说道:“诸葛亮为人谨慎,从不弄险。

如今城门大开,定有埋伏。

我们若贸然进城,必遭埋伏,还是速速退兵为上。

”就这样,司马懿率领大军撤退了。

等司马懿大军退去之后,城中众人都对诸葛亮的智谋佩服得五体投地。

诸葛亮凭借着他的沉着冷静和过人的智谋,成功地吓退了司马懿的十五万大军,创造了历史上著名的空城计。

这一计策的成功,不仅体现了诸葛亮对敌军将领司马懿心理的准确把握,也展现了他在危急关头的镇定自若和随机应变的能力。

空城计之所以能够成功,关键在于诸葛亮深知司马懿生性多疑的性格特点。

三国演义之空城计原文范文《三国演义》之空城计原文孔明将人马分拨已定,先引五千兵去西城县搬运粮草。

忽然十余次飞马报到,说:“司马懿引大军十五万,望西城蜂拥而来!”时孔明身边别无大将,只有一班文官,所引五千兵,已分一半先运粮草去了,只剩二千五百军在城中。

众官听得这个消息,尽皆失色。

孔明登城望之,果然尘土冲天,魏兵分两路望西城县杀来。

孔明传令:“将旌旗尽皆隐匿;诸军备守城铺,如有妄行出入,及高声言语者,立斩!大开四门,每一门用二十军士,扮作百姓,洒扫街道。

如魏兵到时,不可擅动,吾自有计。

”孔明乃披鹤氅,戴纶巾,引二小童携琴一张,于城上楼前,凭栏而坐,焚香操琴。

却说司马懿前军哨到城下,见了如此模样,皆不敢进,急报与司马懿。

懿笑而不信,遂止住三军,自飞马远远望之。

果见孔明坐于城楼之上,笑容可掬,焚香操琴。

左有一童子,手捧宝剑;右有一童子,手执尘尾。

城门内外,有二十余百姓,低头洒扫,旁若无人。

懿看毕大疑,便到中军,教后军作前军,前军作后军,望北山路而退。

次子司马昭曰:“莫非诸葛亮无军,故作此态?父亲何故便退兵?”懿曰:“亮平生谨慎,不曾弄险。

今大开城门,必有埋伏。

我军若进,中其计也。

汝辈岂知?宜速退。

”于是两路兵尽皆退去。

孔明见魏军远去,抚掌而笑。

众官无不骇然,乃问孔明曰:“司马懿乃魏之名将,今统十五万精兵到此,见了丞相,便速退去,何也?”孔明曰:“此人料吾生平谨慎,必不弄险;见如此模样,疑有伏兵,所以退去。

吾非行险,盖因不得已而用之。

此人必引军投山北小路去也。

吾已令兴、苞二人在彼等候。

”众皆惊服曰:“丞相玄机,神鬼莫测。

若某等之见,必弃城而走矣。

”孔明曰:“吾兵止有二千五百,若弃城而走,必不能远遁。

得不为司马懿所擒乎?”后人有诗赞曰:瑶琴三尺胜雄师,诸葛西城退敌时。

十五万人回马处,土人指点到今疑。

延伸:空城计,民间最有名的空城计故事取自《三国演义》,作者根据三国志裴松之注“郭冲三事”改编的一段故事。

后被用于三十六计,意指虚虚实实,兵无常势。

虚而示虚的疑兵之计,是一种疑中生疑的心理战,多用于己弱而敌强的情况。

历史上也确有一些运用此计成功的例子,如张守圭守瓜州等。

《空城计》故事300三国时期,诸葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。

当时,诸葛亮身边没有大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩2500名士兵在城里。

众人听到司马懿带兵前来的消息都大惊失色。

诸葛亮登城楼观望后,对众人说:“大家不要惊慌,我略用计策,便可叫司马懿退兵。

”于是,诸葛亮传令,把所有的旌旗都藏起来,士兵原地不动,如果有私自外出以及大声喧哗的,立即斩首。

又叫士兵把四个城门打开,每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。

诸葛亮自己披上鹤氅,戴上高高的纶巾,领着两个小书童,带上一张琴,到城上望敌楼前凭栏坐下,燃起香,然后慢慢弹起琴来。

司马懿的先头部队到达城下,见了这种气势,都不敢轻易入城,便急忙返回报告司马懿。

司马懿听后,笑着说:“这怎么可能呢?”于是便令三军停下,自己飞马前去观看。

离城不远,他果然看见诸葛亮端坐在城楼上,笑容可掬,正在焚香弹琴。

左面一个书童,手捧宝剑;右面也有一个书童,手里拿着拂尘。

城门里外,20多个百姓模样的人在低头洒扫,旁若无人。

司马懿看后,疑惑不已,便来到中军,令后军充作前军,前军作后军撤退。

他的二子司马昭说:“莫非是诸葛亮家中无兵,所以故意弄出这个样子来?父亲您为什么要退兵呢?”司马懿说:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。

现在城门大开,里面必有埋伏,我军如果进去,正好中了他们的计。

还是快快撤退吧!”于是各路兵马都退了回去。

诸葛亮的士兵问道:“司马懿乃魏之名将,今统十五万精兵到此,见了丞相,便速退去,何也?”,他说:"兵法云,知己知彼.方可百战不殆.如果是司马昭和曹操的话,我是绝对不敢实施此计的."名称:空城计拼音:Kōngchéngjì民间最有名的空城计故事取自《三国演义》,作者根据三国志裴松之注"郭冲三事"改编的一段故事。

后被用于三十六计,意指虚虚实实,兵无常势。

虚而示虚的疑兵之计,是一种疑中生疑的心理战,多用于己弱而敌强的情况。

历史上也确有一些运用此计成功的例子,如张守圭守瓜州等。

解释:指在危急处境下,掩饰空虚,骗过对方的高明策略。

出处:明·罗贯中《三国演义》第95回:“‘如魏兵到时,不可擅动,吾自有计。

’孔明乃披鹤氅,戴纶巾,手摇羽扇,引二小童携琴一张,于城上敌楼前,凭栏而坐,焚香操琴,高声昂曲。

”基本解释:在街亭失守后,司马懿进军诸葛亮大帐所在地西城,诸葛亮兵力单薄,用疑兵之计打开城门,派人洒扫街道,司马懿疑有伏兵,引军后退。

现比喻掩盖自己力量的不足,以使对方迷惑或后退,有时也有贬义。

引证解释:在敌众我寡情况下,缺乏兵备而故意示人以不设兵备,造成敌方错觉,从而惊退敌军之事,史书多有记载。

但不限于守城。

明罗贯中据郭冲《条诸葛亮五事》(按系民间传说)中之第三事,渲染而成《三国演义》第九五回。

其情节为街亭失守,司马懿大军直逼西城,诸葛亮无兵御敌,却大开城门,并在城楼抚琴,司马懿疑有埋伏,遂退兵。

后以“空城计”泛指掩饰自己力量空虚、迷惑对方的策略。

郭沫若《反正前后》第一篇七:“大堂上面那里有甚么机关枪呢?比诸葛亮的‘空城计’还要空得厉害的,是老卒残兵的影子都不见一个。

”茅盾《子夜》十六:“周仲伟像‘空城计’里的诸葛亮似的笑退了那八个代表。

三国故事《三国演义》中写,魏国派司马懿挂帅进攻蜀国街亭,诸葛亮派马谡驻守失败。

司马懿率兵乘胜直逼西城,诸葛亮无兵迎敌,但沉着镇定,大开城门,自己在城楼上弹琴唱曲。

司马懿怀疑设有埋伏,引兵退去。

事实上,这只是郭冲在注解里编出的小故事,街亭之战时司马懿远在洛阳,攻克孟达后回驻宛城,和发生地点相隔千里[4],和诸葛亮对战的是张合[5],孔明见街亭败绩,迅速撤回汉中[6]。

所以,此事件本身是虚构的。

(且当时就有人质疑:司马懿如果真得到这样的机会,麾下十余万大军,把他围住不就完了?派几个神射手过去射诸葛亮,或者派一个小队过去火力侦察一下,立即就可以拆穿诸葛亮的把戏,一直老谋深算的司马懿再怎样也不至愚蠢胆怯到“扭头就跑”的地步。

)另一种观点认为,这是作者根据三国志裴松之注“郭冲三事”改编的一段故事,[2]而“郭冲三事”并未说明诸葛亮是在街亭之战时用的空城计,以司马懿在街亭之战时的所在地来否定“郭冲三事”实在是牛头不对马嘴。

另外,历史上也确有一些运用空城计成功的例子,如果“神射手”、“火力侦察”的质疑成立,那历史上其他人的空城计岂不是都无法成立?故而不宜盲目否定“郭冲三事”的真实性。

空城计缩写200字和400的个一篇200字:由于先锋马谡既不尊守诸葛亮的部署,又不听副将王平的劝告,导致街亭失守。

诸葛亮得知后,立刻布置全军撤退计划。

正在此时,司马懿正带着十五万大军拥峰而来。

诸葛亮不但不紧张,而且还镇定指挥这每一件事情。

一切安排妥当,诸葛亮披上大氅,为好四肢的头巾,带着两个小童,搬琴走上城头,点上两炷香,悠悠弹起琴来。

司马懿见了,心中有疑惑,以为城中有埋伏,于是就把兵给撤退了。

城头的诸葛亮虚惊一场,他看到司马懿撤退兵了,不由得拍手大笑。

400字:马谡街亭失守后,诸葛亮传令各将向汉中撤退。

司马懿大军杀奔西城时,诸葛亮身边只剩下两千五百名士兵和一些文官了。

然而,他毫不慌张,命令手下将所有旗帜隐去,士兵不可在城头露面,并不可大声喧哗,打开所有城门,每个门口用二十军士扮成百姓模样,清扫街道。

然后,诸葛亮披上鹤弊,戴上纶巾,在城楼上摆了一张琴,点上香,凭拦而坐,悠然自得地抚起琴来。

司马懿率大军来到城下,见了这副情形,心想:“诸葛亮平生小心谨慎,从不冒险。

现在他大开城门,一副若无其事的样子,看他笑容可鞠,神态悠然,其中必定有诈。

我若带兵进去,不正好中了他的诡计吗?我才不上当呢!”于是,司马懿立刻命令大军掉转马头,迅速撤退。

诸葛亮不费一兵一卒,就吓跑了魏军,不禁拍手哈哈大笑起来。

孔明智退司马懿缩写400字其实孔明摆的空城计能吓退任何人,却肯定不包括司马懿,那司马懿为啥会退兵呢答案很简单,狡兔死,走狗烹,要是抓住了诸葛亮,西蜀绝对玩完,西蜀玩完了,还要你司马懿做什么?你之所以存在是因为强大的敌人存在,敌人不存在了,你的强大就成了一种负担,这个道理司马懿明白,孔明也明白,于是借助这座空城向司马懿发出讯号,我就在这里,不用多少力气就能抓住,你来抓吧,我完蛋了,你觉得你会好过?司马懿多聪明,三国里最聪明的就是此人,于是就假戏真做退兵了,这就是对手之间的默契。

就跟当年,孔明派关羽守华容,明知道关羽肯定放走曹操,而东吴的周瑜难道算不到?为啥东吴不派人?这里面勾心斗角的不是一句好人坏人能说清楚的。

空城计故事梗概三国时期,诸葛亮因错用马谡而失掉战略要地——街亭,魏将司马懿乘势引大军15万向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。

当时,诸葛亮身边没有大将,只有一班文官,所带领的五千军队,也有一半运粮草去了,只剩2500名士兵在城里。

众人听到司马懿带兵前来的消息都大惊失色。

诸葛亮登城楼观望后,对众人说:“大家不要惊慌,我略用计策,便可教司马懿退兵。

”于是,诸葛亮传令,把所有的旌旗都藏起来,士兵原地不动,如果有私自外出以及大声喧哗的,立即斩首。

又叫士兵把四个城门打开,每个城门之上派20名士兵扮成百姓模样,洒水扫街。

诸葛亮自己披上鹤氅,戴上高高的纶巾,领着两个小书童,带上一把琴,到城上望敌楼前凭栏坐下,燃起香,然后慢慢弹起琴来。

司马懿的先头部队到达城下,见了这种气势,都不敢轻易入城,便急忙返回报告司马懿。

司马懿听后,笑着说:“这怎么可能呢?”于是便令三军停下,自己飞马前去观看。

离城不远,他果然看见诸葛亮端坐在城楼上,笑容可掬,正在焚香弹琴。

左面一个书童,手捧宝剑;右面也有一个书童,手里拿着拂尘。

城门里外,20多个百姓模样的人在低头洒扫,旁若无人。

司马懿看后,疑惑不已,便来到中军,令后军充作前军,前军作后军撤退。

他的二子司马昭说:“莫非是诸葛亮家中无兵,所以故意弄出这个样子来?父亲您为什么要退兵呢?”司马懿说:“诸葛亮一生谨慎,不曾冒险。

现在城门大开,里面必有埋伏,我军如果进去,正好中了他们的计。

还是快快撤退吧!”于是各路兵马都退了回去。

扩展资料:民间最有名的空城计故事取自《三国演义》,作者根据三国志裴松之注“郭冲三事”改编的一段故事。

后被用于三十六计,意指虚虚实实,兵无常势。

虚而示虚的疑兵之计,是一种疑中生疑的心理战,多用于己弱而敌强的情况。

历史上也确有一些运用此计成功的例子,如张守圭守瓜州等。

释义解释指在危急处境下,掩饰空虚,骗过对方的高明策略。

比喻掩盖自己力量的不足,以使对方迷惑或后退,有时也有贬义。