汉语中的日源词

- 格式:doc

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:9

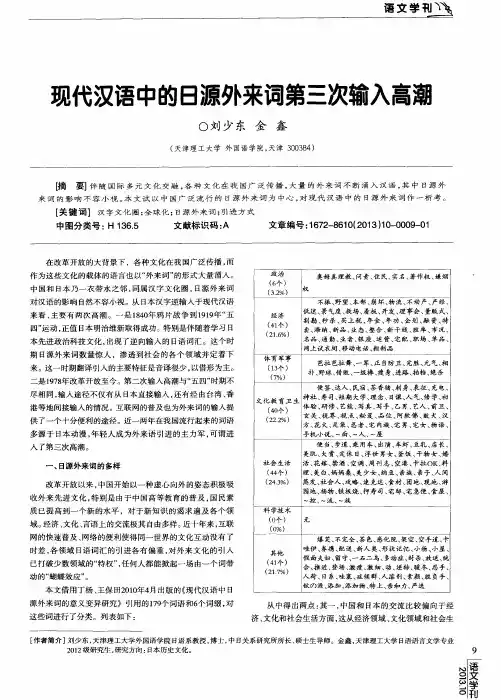

从词义变化方面探讨汉语对日源外来语的受容摘要改革开放后,有大量不同领域的日语词汇进入汉语,成为汉语中的日源外来语。

有些词汇在汉语对日源外来语的受容过程中发生了词义变化,本文将从词义扩大、词义缩小、词性改变、褒贬色彩转换这四个方面探讨这些变化。

关键词日源外来语词义词性褒贬色彩中图分类号:g424 文献标识码:a1 词义变化在这一部分将从词义扩大、词义缩小、词性改变、褒贬色彩转换四个方面探讨汉语对日源外来语的受容。

1.1 词义扩大有些日语词汇进入汉语之后,除了原本的词义之外,又被赋予新的含义,发生了词义扩大的现象。

比如“广场”,“人气”等词汇。

日语中的“广场”有两个意思:①开阔的地方;②很多人聚集到一起的公共场所。

这两个意思随“广场”这个词汇一起进入汉语并得到了大量运用。

下面的例句是从百度新闻上,以“广场”为关键词汇搜索出的例句。

如:(1)5点多钟,天色大亮,营员们在天安门广场排好队伍,怀着激动的心情,等待着五星红旗的升起。

(首都科技网2012-8-9)(2)每天,太极拳爱好者都聚到一起锻炼,相互交流,共同提高,成为广场上一道靓丽风景线。

(安青网2012-8-9)例(1)中的“广场”指的是开阔的地方,例(2)则指很多人聚集到一起的公共场所。

在与西方交流时,日语引入了plaza(プラザ)一词,虽然日语中把plaza的意思解释为:广场、市场,但其使用范围却与“广场”一词不同,主要被用作专有名词指代特定的购物中心,商业中心。

如:ソニープラザ(索尼广场)京王プラザホテル(京王广场酒店)等。

汉语则没有用新词解释plaza的词义,只是把“广场”原有的两个词义扩大为三个,增加了购物中心、商业中心的含义。

如:(3)万达广场,以其无可比拟的城市综合体优势,打造无懈可击的一站式消费天堂。

(焦点房地产2012-8-9)例(3)中的“广场”既不是指开阔的地方,也不是很多人聚集到一起的公共场所,而是购物中心、商业中心的意思,是日语“广场”没有的词义。

汉语网络流行语中的日源动漫借词研究一、本文概述随着互联网的飞速发展,网络流行语已经成为现代社会中一种独特的语言现象。

这些词汇源于各种渠道,日本动漫作为深受全球年轻人喜爱的文化产品,其影响力不容忽视。

本文旨在深入研究汉语网络流行语中的日源动漫借词现象,探讨其产生背景、传播路径、语言特点以及对汉语语言系统的影响。

本文将回顾网络流行语的发展历程,特别是日源动漫借词在网络流行语中的兴起与流行。

通过文献资料的搜集与分析,本文将梳理出这些借词的产生背景,包括日本动漫在中国的传播历程、文化交流的加深以及年轻人的审美取向等因素。

本文将分析日源动漫借词在汉语网络流行语中的传播路径。

借助社交媒体、弹幕网站等网络平台,这些借词如何迅速传播并被广大网友接受和使用,将是本文研究的重点之一。

同时,本文还将探讨这些借词在传播过程中的变异与演化,以及它们在汉语语言系统中的位置与角色。

再次,本文将深入挖掘日源动漫借词的语言特点。

这些词汇在语法、语义、语用等方面具有哪些独特之处?它们是如何融入汉语语言系统的?这些问题将是本文研究的核心内容。

通过对比分析,本文将揭示这些借词在汉语网络流行语中的独特地位与作用。

本文将评估日源动漫借词对汉语语言系统的影响。

这些词汇的引入是否丰富了汉语的表达方式?它们是否对汉语的语言规范产生了冲击?本文将从多个角度对这些问题进行深入探讨,以期对汉语网络流行语中的日源动漫借词现象做出全面而客观的评价。

本文旨在通过深入研究汉语网络流行语中的日源动漫借词现象,揭示其背后的文化、社会和心理因素,探讨其对汉语语言系统的影响与启示。

希望通过本文的研究,能够为汉语语言学、文化传播学等领域的研究提供新的视角和思路。

二、日源动漫借词在网络流行语中的表现随着网络文化的快速发展,网络流行语以其独特的魅力和生命力,在大众传播中占据了重要位置。

而在这日源动漫借词以其独特的文化背景和丰富的表达方式,成为了网络流行语的重要组成部分。

这些借词不仅丰富了网络语言的表达形式,还反映出了年轻人的审美趣味和文化取向。

日源回归词“自由”的词义演变研究本文从语义学的角度探讨日源回归词“自由”的含义演变问题。

“自由”一词原本存在于古汉语中,后传入日本,意为“不受限制和约束、自己作主”。

近代日语用“自由”一词来翻译西方的“freedom”和“liberty”,并把古汉语中“自由”一词的含义扩展到“在法律和制度的规定范围内自己的意志活动不受限制”“政治活动不受国家权力的干涉”,哲学上指“对自然的认识和对客观世界的改造”。

标签:自由回归词词义演变中日两国同属汉字文化圈,历史上在汉字文化交流中,日本从古汉语中吸收了大量的汉语词汇。

明治维新后,日本曾用这些汉语词汇翻译西方词语,使这些词语赋予新的语义。

在西学东渐过程中,中国为了通过日本便捷地学习西方文化,又从日本引入了这些新词语。

本文把日本人直接从古汉语中借用去翻译西方语言的词语,后又被汉语借用的词称为日源回归词。

现代汉语中的“自由”是个法律、政治、哲学上的概念词,它原本是古汉语中的常用词,大约唐代时流入日本,在新文化运动中,由梁启超等学者接回中国。

中国学术界对日源回归词已有较多的研究成果,刘正琰、高名凯(1984)、岑麒祥(1990)、史有为(2003)等对汉语外来词做了基础性的整理、解释工作。

近年来,李运博(2006)对梁启超输入的日语借词做了系统性的研究,冯天瑜(2004)从中国、日本、欧美的文化互动中探讨了近代汉字术语的生成问题。

上述论著从整体上把握了汉语中的日源外来词问题,然而,对某些词语回归的微观探讨还显得不足。

本文以“自由”一词的回归为例,论述该词的含义演变情况。

一、古汉语中“自由”的词义及在日本的传播在古汉语中,“自由”一词指“不受限制和约束,自己作主”,使用频率较高。

《后汉书·阎皇后纪》中有“兄弟权要,威福自由”的记载,同书“五行志第十三”中有“百事自由,初不恤录也”的记载。

汉·郑玄《周礼》注有“去止不敢自由”之说。

汉乐府诗《孔雀东南飞》中有“吾意久怀忿,汝岂得自由”句,这里的“自由”可解释为“自作主张,按着自己的想法行动。

汉语中的日语【摘要】如果有人提出”唯心、唯物、地主、知识、保险、生产、市场、经济、营业中、料理”这样的词汇全部是来自日语。

恐怕大量使用这些词汇的普通中国民众是不会相信。

而且,这些词汇的原产地的日本人也大多半信半疑。

但是,这是事实。

标签:汉语;日语;现象汉语在两千多年的发展中,进入汉语的外来语只有一万个左右,而其中大约一千个是日语汉字词汇。

一千个并不是很多,但一万个中的其他词汇大多是来自于佛教用语,现几乎变为废词。

而来自日语的词汇大多是现代生活中不可缺少的基本概念,使用频率非常高,而且造词功能非常强。

从这方面说,日语来源的汉语中的外来语对现代汉语有非常大的影响。

我们都知道在日语中来自古代汉语的词汇非常多(近60%)。

而另一方面,现代汉语词汇中来也引入了大量日语词汇并几乎与汉语融为一体。

这些日语词汇大多在19世纪被引进。

那么这些词汇是怎样的引进的,他们本身构造,特点有哪些,对汉语有哪些影响呢?一、日本留学高潮和日语翻译高潮19世界60年代,面对衰败的中国,一些有识之士,为救亡图存,纷纷出国留学寻求救国之道,其中到日本留学最多。

大量的中国留学生来到日本,他们的目的非常明确:学习日本先进东西,并通过日本把西方文明介绍到中国。

这些人在日本学习日语后。

马上在日本翻译日语书然后送到中国国内出版,同时,在中国国内日语书的翻译浪潮也随之到来。

当时翻译的书包括政治,经济,哲学,宗教,法律,历史,地理,产业,医学,军事,文学,艺术等,甚至最早传到中国的《共产党宣言》,涉及到社会科学和自然科学的所有领域。

根据1945年日本国际文化振兴会出版的《中译日文数目》,当时翻译的数目达2600本之多。

二、日语大量涌进汉语中大量的日本的书被翻译成汉语出版的同时,留学生们因受看日语书的影响自觉不自觉的在自己的文章中大量的引用日语。

还有,当时日本在中国,特别是上海发行了很多报纸、杂志。

这样,大量的日语就一下子进入到汉语中。

当然,所谓的日语大多是日语词汇,日语表现方法也有少量的进入。

OVERSEAS DIGEST2017年第1期9海外文摘2017.01借词也被称为外来词或外来语,是指“把外语中具有非本语言所有的意义的词连音带义搬到语言里来”的词。

日源借词即来自于日语的外来语。

1 日源借词的借用过程中日两国是一衣带水的邻邦,自古文化交流频繁,特别是作为其载体的语言方面的交流更是异常繁盛。

众所周知,汉字通过朝鲜传到日本之后,日本才开始利用汉字表记。

到了中国的隋唐时期,日本为了学习中国文化,向中国派遣了大量的留学僧、留学生。

将中国古代典籍带回日本,并以此为基础创造了日本民族独特的汉文文化。

但是,到了近代,主要是19世纪末20世纪初及20世纪80年代以后,情况发生了转变。

(1)19世纪末20世纪初,日本明治维新以后,开始积极地学习西方先进的技术、文化,并且以汉字的造词法为基础,创造出大量与现代社会、科学、技术等有关的用语。

而当时的清政府为了缓和国内矛盾,抵抗侵略,自1896年开始,向日本派遣留学生。

由于中日两国是一衣带水的邻国,地理位置接近,交通费用低,在生活费方面日本比当时的欧美便宜,风俗习惯方面两国也比较接近,而且不少人认为中日两国都使用汉字,学习起来更容易,所以自1900年之后赴日留学的人数不断急增。

而其中许多中国留学生开始致力于翻译日语书籍。

因此,这些新的用语就通过留学生等人之手,融入到了汉语中。

(2)20世纪80年代中国改革开放以来,为了经济发展、提高人民生活水平,开始引入外来文化。

这一时期与经济、社会生活有关的词汇大量从日本传入中国。

随着电视、网络等的普及,这些借词的传入不像过去一样仅仅依靠书籍,而是越来越多元化。

传入的群体也由社会文化精英转变为普通民众,特别是年轻人成为了日源借词的使用和传播的主力。

同时,这一时期借词的传入路径也发生了变化,不仅仅是由日本直接传入中国,而更多的是经由台湾、香港间接传入中国内地。

2 日源借词的类型2.1 音译词明治维新时期,日本在吸收欧美文明的过程中,直接用音译法音译欧美语言的发音而创造出许多新词。

汉语中究竟有多少日语外来词,——再驳所谓“离开了日本外来词,中国人无法说话”之谬论汉语中究竟有多少日语外来词,这是许多网友纠结的问题。

这并不是像日本人所说的因为“中国人自卑”,而是日本人自卑。

他们拿不出什么来说事,只能纠缠于汉语中的所谓“日语外来词”。

加之一些中国人,特别是一些学者或公众人物,推波助澜,一次次污蔑中国人民“离开了日本外来词,中国人无法说话了”。

事实上他们根本就搞不清汉语中有多少日语外来词,张嘴胡说八道。

对此,有网友曾经作了个生动的比喻:“别人借给某人1000元钱,该人还了10元钱,还说离开了这10元钱,别人没法活了。

”确实是这样,日本人还拼命证明这“10元钱”是他挣来的,不是中国人借给他的,所以离开了那“10元钱”,就没法活了。

但是,“离开了那‘10元钱’”和“别人就没法活了”之间,并不存在必然的逻辑关系。

日本人这样的心态,用我们上海话说,就是“穷瘪三没钱还惯派头(装阔),1,”,是自卑的表现。

日本人没知识没头脑,难道咱们那些学者或公众人物,甚至教授,也同样没知识没头脑,可他们还自诩“有文化”、“有知识”、“有头脑”,道貌岸然、喋喋不休地“教育”别人。

常言道:“世上本无事,庸人自扰之。

”汉语中的所谓“日语外来词”问题,本来应该是个很平常的事,并不值得大惊小怪的。

据1984年出版《汉语外来语词典》收录注明源于日语的外来词共878个,不足收录的汉语外来语的8.8%;,2,而汉字汉词在日本被广泛采用,“从《说文解字》的九千三百文,到《康熙字典》的四万九千多字,几乎全部行用于日本。

近年诸桥辙次博士作《大汉和辞典》共四万九千多字,五十二万余语汇。

新村出作《新苑》附日本国字表,就是日本人自造、中国没有的汉字,通共才一百三十四字,占日本所用汉字的百分之零点二”。

,3,这里的反差是十分巨大的。

可不知为什么,1998年南京大学中文系的王彬彬教授,在《上海文学》第8期上发表了题为“隔在中西之间的日本——现代汉语中的日语‘外来语’问题”的文章,轻率的断言:“我们今天使用的社会和人文科学方面的名词、术语,有70%是从日本输入的”,“离开了日语‘外来语’,我们今天几乎就无法说话。

现代汉语日源外来词“欧巴桑”的熟知度调查摘要:在新时期产生的汉语外来语中,有一些是源于日语的词汇,"欧巴桑"就是其中一例。

本文通过对以人民网为主的语料库进行调查以及对实际调查问卷进行分析,考察了"欧巴桑"一词在现代汉语中的使用状况及词义的变化,探讨了年龄和性别对熟知度的影响并分析了其原因。

关键词:一、引言词汇作为整个语言体系中最不稳定的层面,随着社会的发展不断发生变化。

就汉语而言,近年来出现的外来新词越来越多,其中就有很多源于日语。

为了更好地了解现代汉语日源外来词的使用情况与发展趋势,本文拟以"欧巴桑"一词为例,对该词在中国大陆的使用状况进行调查。

本次调查包括以下几个步骤:第一,以人民网为主要语料库,调查"欧巴桑"一词在中国媒体界的使用现状及语义特点。

第二,通过调查问卷的形式,分析中国社会民众对"欧巴桑"的熟知程度和认知人群的特点。

二、"欧巴桑"在媒体界的使用情况(一)媒体界的频繁使用本文借助人民网的搜索频道,在"人民日报报系站内搜索"中对"欧巴桑"一词进行了检索。

发现人民网是在2003年8月20日转载南方网职场的《现代女性的"OBS女性"》时首次使用"欧巴桑"的。

"‘OBS女性’是指大都会的单身或非单身的女子到‘欧巴桑’(日本对中年妇女的称谓)的年纪......"[1]。

除报纸之外,"欧巴桑"还被广泛地应用到音乐以及电视节目当中。

音乐方面,台湾歌手罗百吉在1994年出的第一张专辑就以该词命名,并在台湾和东南亚引起轰动,近年来又出单曲《新世纪欧巴桑》,为当下年轻人所熟知。

电视节目方面,继该词在音译日本动画片中频繁出现之后,"欧巴桑"一词也被搬上了自主制片的影视节目。

汉语中的日语借词指汉语由日语引入的借词,是中日之间语言交流的一部分。

汉语从日本借用辞汇发生在近代,主要以汉字为媒介。

日语借词对现代汉语的形成有重要的作用。

概说中国与日本在东汉以来即产生有记载的联系。

隋唐时期交流达到高峰。

整个古代,中日之间的文化交流传播可以认为是单向的,即由中国传入日本。

汉语中找不到由日本传入的辞汇(外来语主要只有从印度传入的佛教用语)。

中国在19世纪中叶(西元1840年)鸦片战争之后,不少有识之士也开始先后主张洋务运动与西学东渐,开始学习并翻译西方语言的书籍。

由于明治维新之后,日本成功学习西方的技术与制度,并在甲午战争中击败中国。

在这一过程中,中国一方面自行翻译西方词语,另一方面也开始向日本学习,借鉴日本已经翻译成汉语的西语。

由于日本西化较中国早,相当多西语词汇首先经日本学者翻译成汉语,然后透过中日的文化交流流传到中国。

由于同是建立在汉语的基础上,日制汉语和中国自己翻译的汉语词汇在经过相当时间的演变之后,逐渐进入汉语圈并成为汉语的新兴词汇,这些辞汇对现代汉语的形成有非常重要的作用。

在之后的中日两国的长期文化交流中,也还其他一些日本的翻译以及新造词语逐渐在汉语圈使用。

例如,早年孙中山著作可看到“democracy”的译词为“德谟克拉西”、“virus”的译词为“微生物”、“revolution”的译词为“造反”,现在分别由“民主”“病毒”“革命”所取代。

早在民国初年,汉语中通用的和制汉语就有数百条。

其中不乏“~主义(-ism)”“~化(-ize)”这类造词性很强的词尾,在现代汉语中占有相当的份量。

比较常见的词缀如下:∙~团。

例:工团、法团∙~力。

例:购买力、∙~法。

∙~性。

∙~的。

-->(~底/~的/~地)。

∙~制。

∙~主义。

∙~会。

以下分类别讨论现代汉语中来自日语的辞汇。

和制汉语由于汉语也是因为19世纪时急迫需要翻译西文,而大量从日本输入新词,大部分进入汉语的日语借词都是日语中的“和制汉语”。

中日之间的文化交流史,有两个时期特别引人注目。

一个是唐代,一个是近代。

唐代时,日本贪婪地向中国学习,直至与中国文化接触之后,大和民族才首次与文字遭遇,学会了书写。

日语的“假名”(字母)不过是汉字的变体而已。

而近代时,则轮到中国拼命地向日本学习。

别的姑且不论,仅语言文字方面,日本倒成了汉语的输出国。

日本“汉语”,冲击着东亚各国的语言系统,当然也大量涌入到中国的汉语里,成为中国人日常语言的重要组成部分。

近代由日本输入的汉语词汇,被称作日语“外来语”。

之所以给“外来语”加上个引号,是为了区别于直接来自西方的外来语,如沙发、咖啡、逻辑等,因为这二者之间毕竟还是有些不同的。

现代汉语中的日语“外来语”数量多得惊人。

据统计,我们今天使用的社会和人文科学方面的名词、术语,大约70%是从日本输入的。

这些都是日本人用汉字对西方相应词语的翻译,传入中国后便在汉语里落地生根。

我们每天用以高谈阔论、冥思苦想、说“东”道“西”的概念,竟大都出自日本人之手。

实际上,离开了日语“外来语”,我们今天几乎就无法说话。

通过大量的翻译引介,日语词汇源源不断地融入到现代汉语里。

这些词汇迅速取代了“严译”,即严复翻译的,大部分术语。

现在我们常用的一些基本词汇和术语,大都是这一时期从日本引进的。

例如服务、组织、纪律、政治、革命、政府、党、方针、政策、申请、解决、理论、哲学、原则、经济、科学、商业、干部、健康、社会主义、资本主义、法律、封建、共和、美学、文学、美术、抽象等。

同样一个西方科学术语,同样用汉字,在中国和日本却有两个截然不同的译法,而且最后还是以中译失败,日译胜利而告完结。

这的确是个耐人寻味的现象。

严复和梁启超们,为什么没有想到采用明治初期日本学者那种比较自由和通俗的意译方法?明治初期的日本学者们,为什么没有采用二十年之后大陆精英们那种引经据典式的译法?先是汉字和汉语词汇在隋唐时期大举登陆日本,造就了日本的书面语言。

继之,当日本与西方在近代相遇后,便大量地使用汉字和汉语词汇去翻译相应的西方名词和术语。

现代汉语中的日源外来词作者:苏杰来源:《青年文学家》2016年第24期摘要:外来词也叫借词,即从外族语言里借来的词。

在自己学习日语中发现,现代汉语当中有很多的词汇都是来自日语,这种现象被称为“文化反输入”。

大量日源外来词的反输入原因很多,这些词根据造词方式和结构的不同可分为很多类型。

关键词:日源外来词;原因;类型作者简介:苏杰(1989.2-),汉族,河北邢台人,硕士学历,现就读于河北大学文学院汉语言文字学专业。

[中图分类号]:H136.5 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-24--011、日源外来词反输入的原因1.1同文同种“同文同种”即中日同属于汉字文化圈,都使用汉字。

隋唐时期汉字以书写符号的形式被传入。

明治维新以前,日本还是用汉字来做为自己的官方记录文字。

中日两国长时期共用汉字,中国学者在翻译时常照搬日语新词,日语新词便随着大量的译著传入中国。

1.2经济社会发展的需要19世纪末,以孙中山,鲁迅为代表的有识之士,东渡日本,将日语中所反映的西洋文字词汇以汉字的形式带回中国,大量日语词汇涌入中国。

改革开放以后,中日经济文化交流逐渐增强,中国大地上大量日资企业的融入,以及多样日本产品涌入中国。

如今随着信息网络的发展,代表日本文化的影视产品走进了我们的生活,并颇受青年人的喜爱。

年轻人喜欢使用新颖、独特、有异域风格的词汇,显示自己跟上了时代的潮流,日语语恰恰迎合了人们这种心理。

如:人们不说“故事”而说“物语”,不说“菜肴”而说“料理”等。

2、日源外来词的类型社会的发展,新事物的涌现,人们需要认识、指称这些新事物,并给它命名,以满足交际的需要,便产生了新词。

日本人利用汉字创造了大量的新词,并且重新传回中国。

其根据造词方式和构造的不同主要可分为以下六种:2.1日语借用汉字创造的新词日本人利用现有的汉字重新组合成新词来表达自己认识的概念。

如:常识、刺激、革新、迷信、前提、化学、内海、人格、动产、手续、自然人等。

汉语词源求证举例中国的语言跟文字是深厚的因果关系。

语源学尝试解释一个语言的形成过程,看看它是由其他语言的借鉴哪些部分组成的。

中文是一种古老的语言,它由其他语言特征而来,这也滋养了汉语词源求证的研究。

以"古音" 模式说话的人来看,早在公元二世纪已有证据表明汉语的词汇有很多来自世界各地的外来词汇,尤其是印度语言的影响力。

比如,“经”(jīng)源于印度语“sutra”,“马”(mǎ)则源自他加禄语“マハ”,“寺”(sì)则来自古英语“セー”(se)。

这些外来词汇主要用于宗教文本,日常生活中这类词语也渐渐流行起来。

古代汉语除了汇集世界各地各民族的词汇外,还吸收了大量古代汉语祖先的词汇,其中一些现在仍可以使用。

比如,“月”(yuè),是从先秦时代古汉语衍生出来的词汇,它在现今仍有重要意义。

而词语后缀“-ifier”(i huā)可追溯至秦汉时代,仅比“月”后缀“-id”(id)的发音要晚148年。

关于这两个词汇的词源可以在《汉语词源研究》一书中看到。

在20世纪,新词语也源自日本或其他外來语言,或者现代化中文所建立的新概念。

比如,现代化的“轻轨”源自日语“轻重铁路”(kesen tetsudou),“机动车”(jīdòng chē)则是汉语越南语“电驱动汽车”(điệnkhí động xehội)的量化借词,这也解释了为什么这些新出现的词语有着匪夷所思的用法。

从总的来看,中文词语的汉语词源是一个混杂的集合,其中的影响可以直接从形容词“平静”(píng jìng)一词中看出,它来自古波斯语“ping zēn”,而这个词正是印度梵文“samatva”一词的借用。

综上所述,汉语词源求证认为中文是由各种不同的语言构成的,古代汉语融入了大量印度梵文、他加禄语、英语等外来词汇,以及大量秦汉时代古汉语祖先的词汇,现代中文也吸收了大量日语或其他外来语言、现代化中文所建立的新概念,以及其他语言的多元影响力。