(完整版)古代汉语第二册.doc

- 格式:doc

- 大小:339.02 KB

- 文档页数:10

![古代汉语(第二版) (7)[25页]](https://uimg.taocdn.com/c413860ea58da0116d174915.webp)

老子(一)天下人都知道美之所以为美,那是由于有丑陋的存在.都知道善之所以为善,那是因为有恶的存在.所以有和无互相转化,难和易互相形成,长和短互相显现,高和下互相充实,音与声互相谐和,前和后互相接随——这是永恒的.因此圣人用无为的观点对待世事,用不言的方式施行教化:听任万物自然兴起而不为其创始,有所施为,但不加自己的倾向,功成业就而不自居.正由于不居功,就无所谓失去.三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方,才有车的作用。

揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有器皿的作用。

开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁内的空虚部分,才有房屋的作用。

所以,“有”给人便利,“无”发挥了它的作用。

①辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

此数取法于每月三十日的历次。

②毂:音gu,是车轮中心的木制圆圈,中有圆孔,即插轴的地方。

③当其无,有车之用:有了车毂中空的地方,才有车的作用。

"无"指毂的中间空的地方。

④埏植:埏,和;植,土。

即和陶土做成供人饮食使用的器皿。

⑤户牖:门窗。

⑥有之以为利,无之以为用:"有"给人便利,"无"也发挥了作用。

《三》自然的规律,不是很像张弓射箭吗?弦拉高了就把它压低一些,低了就把它举高一些,拉得过满了就把它放松一些,拉得不足了就把它补充一些。

自然的规律,是减少有余的补给不足的。

可是社会的法则却不是这样,要减少不足的,来奉献给有余的人。

那么,谁能够减少有余的,以补给天下人的不足呢?只有有道的人才可以做到。

因此,有道的圣人这才有所作为而不占有,有所成就而不居功。

他是不愿意显示自己的贤能。

(四)使国家变小,使人民稀少。

即使有各种各样的器具,却并不使用;使人民重视死亡,而不向远方迁徙;虽然有船只车辆,却不必每次坐它;虽然有武器装备,却没有地方去布阵打仗;使人民再回复到远古结绳记事的自然状态之中。

国家治理得好极了,使人民吃得香甜,穿得漂亮、住得安适,过得快乐。

![古代汉语(第二版) (4)[29页]](https://uimg.taocdn.com/9df96236524de518964b7df2.webp)

1季氏将伐颛(zhuān)臾(yú)冉有、季路见于孔子曰季氏将有事于颛(zhuān)臾(yú)孔子曰求无乃尔是过与夫颛臾昔者先王以为东蒙主且在邦域之中矣是社稷(she)(ji)之臣也何以伐为冉有曰夫子欲之吾二臣者皆不欲也孔子曰求周任有言曰‘陈力就列不能者止’危而不持颠而不扶则将焉用彼相(xiàng)矣且尔言过矣虎兕(sì)出于柙(xiá)龟玉毁于椟(dú)中是谁之过与冉有曰今夫颛臾固而近于费(bì)今不取后世必为子孙忧孔子曰求君子疾夫舍(shě)曰欲之而必为之辞丘也闻有国有家者不患寡而患不均不患贫而患不安盖均无贫和无寡安无倾夫如是故远人不服则修文德以来之既来之则安之今由与求也,相夫子远人不服而不能来也邦分崩离析,而不能守也而谋动干戈于邦内吾恐季孙之忧不在颛臾而在萧墙之内也2子路、曾皙、冉有、公西华侍坐子曰以吾一日长乎尔毋吾以也居则曰‘不吾知也’如或知尔则何以哉子路率尔而对曰千乘之国摄乎大国之间加之以师旅因之以饥馑由也为之比及三年可使有勇且知方也夫子哂之求尔何如对曰方六七十如五六十求也为之比及三年可使足民如其礼乐以俟君子赤尔何如对曰非曰能之愿学焉宗庙之事如会同端章甫愿为小相焉点尔何如鼓瑟希铿尔舍瑟而作对曰异乎三子者之撰子曰何伤乎亦各言其志也曰莫春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂风乎舞雩咏而归夫子喟然叹曰吾与点也三子者出曾皙后曾皙曰夫三子者之言何如子曰亦各言其志也已矣曰夫子何哂由也曰为国以礼其言不让是故哂之唯求则非邦也与安见方六七十如五六十而非邦也者唯赤则非邦也与宗庙会同非诸侯而何赤也为之小孰能为之大3子路从而后遇丈人以杖荷蓧子路问曰子见夫子乎丈人曰四体不勤五谷不分孰为夫子植其杖而芸子路拱而立止子路宿杀鸡为黍而食之见其二子焉明日子路行以告子曰隐者也使子路反见之至则行矣子路曰不仕无义长幼之节不可废也君臣之义如之何其废之欲洁其身而乱大伦君子之仕也行其义也道之不行已知之矣4天下皆知美之为美斯恶已皆知善之为善斯不善已故有无相生难易相成长短相形高下相倾音声相和前后相随是以圣人处无为之事行不言之教万物作焉而不辞生而不有为而不恃功成而弗居夫唯弗居是以不去5小国寡民使有什佰之器而不用使民重死而不远徙虽有舟舆无所乘之虽有甲兵无所陈之使人复结绳而用之甘其食美其服安其居乐其俗邻国相望鸡犬之声相闻民至老死不相往来6孙子曰凡用兵之法全国为上破国次之全军为上破军次之全旅为上破旅次之全卒为上破卒次之全伍为上破伍次之是故百战百胜非善之善者也不战而屈人之兵善之善者也故上兵伐谋其次伐交其次伐兵其下攻城攻城之法为不得已修橹轒輼、具器械三月而后成距堙又三月而后已将不胜其忿而蚁附之杀士三分之一而城不拔者此攻之灾也故善用兵者屈人之兵而非战也拔人之城而非攻也毁人之国而非久也必以全争于天下故兵不顿而利可全此谋攻之法也故用兵之法十则围之五则攻之倍则分之敌则能战之少则能逃之不若则能避之故小敌之坚大敌之擒也夫将者国之辅也辅周则国必强辅隙则国必弱故君之所以患于军者三不知军之不可以进而谓之进不知军不可以退而谓之退是为縻军不知三军之事而同三军之政者则军士惑矣不知三军之权而同三军之任则军士疑矣三军既惑且疑则诸侯之难至矣是谓乱军引胜故知胜有五知可以战与不可以战者胜识众寡之用者胜上下同欲者胜以虞待不虞者胜将能而君不御者胜此五者知胜之道也故曰知彼知己百战不殆不知彼而知己一胜一负不知彼不知己每战必殆7圣人以治天下为事者也必知乱之所自起焉能治之不知乱之所自起则不能治譬之如医之攻人之疾者然必知疾之所自起焉能攻之不知疾之所自起则弗能攻治乱者何独不然必知乱之所自起焉能治之不知乱之所自起则弗能治圣人以治天下为事者也不可不察乱之所自起当察乱何自起起不相爱臣子之不孝君父所谓乱也子自爱不爱父故亏父而自利弟自爱不爱兄故亏兄而自利臣自爱不爱君故亏君而自利此所谓乱也虽父之不慈子兄之不慈弟君之不慈臣此也天下之所谓乱也父自爱也不爱子故亏子而自利兄自爱也不爱弟故亏弟而自利君自爱也不爱臣故亏臣而自利是何也皆起不相爱虽至天下之为盗贼亦然盗爱其室不爱异室故窃异室以利其室贼爱其身不爱人身故贼人身以利其身此何也皆起不相爱虽至大夫之相乱家诸侯之相攻国者亦然大夫各爱其家不爱异家故乱异家以利其家诸侯各爱其国不爱异国故攻异国以利其国天下之乱物具此而已矣察此何自起皆起不相爱若使天下兼相爱爱人若爱其身犹有不孝者乎视父兄与君若其身恶施不孝犹有不慈者乎视弟子与臣若其身恶施不慈故不孝不慈亡有犹有盗贼乎故视人之室若其室谁窃视人身若其身谁贼故盗贼亡有犹有大夫之相乱家诸侯之相攻国者乎视人家若其家谁乱视人国若其国谁攻故大夫之相乱家诸侯之相攻国者亡有若使天下兼相爱国与国不相攻家与家不相乱盗贼亡有君臣父子皆能孝慈若此则天下治故圣人以治天下为事者恶得不禁恶而劝爱故天下兼相爱则治交相恶则乱故子墨子曰不可以不劝爱人者此也8秋水时至百川灌河泾流之大两涘渚崖之间不辩牛马于是焉河伯欣然自喜以天下之美为尽在己顺流而东行圣人以治天下为事者也必知乱之所自起焉能治之不知乱之所自起则不能治譬之如医之攻人之疾者然必知疾之所自起焉能攻之不知疾之所自起则弗能攻治乱者何独不然必知乱之所自起焉能治之不知乱之所自起则弗能治圣人以治天下为事者也不可不察乱之所自起当察乱何自起起不相爱臣子之不孝君父所谓乱也子自爱不爱父故亏父而自利弟自爱不爱兄故亏兄而自利臣自爱不爱君故亏君而自利此所谓乱也虽父之不慈子兄之不慈弟君之不慈臣此也天下之所谓乱也父自爱也不爱子故亏子而自利兄自爱也不爱弟故亏弟而自利君自爱也不爱臣故亏臣而自利是何也皆起不相爱虽至天下之为盗贼亦然盗爱其室不爱异室故窃异室以利其室贼爱其身不爱人身故贼人身以利其身此何也皆起不相爱虽至大夫之相乱家诸侯之相攻国者亦然大夫各爱其家不爱异家故乱异家以利其家诸侯各爱其国不爱异国故攻异国以利其国天下之乱物具此而已矣察此何自起皆起不相爱若使天下兼相爱爱人若爱其身犹有不孝者乎视父兄与君若其身恶施不孝犹有不慈者乎视弟子与臣若其身恶施不慈故不孝不慈亡有犹有盗贼乎故视人之室若其室谁窃视人身若其身谁贼故盗贼亡有犹有大夫之相乱家诸侯之相攻国者乎视人家若其家谁乱视人国若其国谁攻故大夫之相乱家诸侯之相攻国者亡有若使天下兼相爱国与国不相攻家与家不相乱盗贼亡有君臣父子皆能孝慈若此则天下治故圣人以治天下为事者恶得不禁恶而劝爱故天下兼相爱则治交相恶则乱故子墨子曰不可以不劝爱人者此也面而视不见水端于是焉河伯始旋其面目望洋向若而叹曰野语有之曰‘闻道百以为莫己若’者我之谓也且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者始吾弗信今我睹子之难穷也吾非至于子之门则殆矣吾长见笑于大方之家北海若曰井鼃不可以语于海者拘于虚也夏虫不可以语于冰者笃于时也曲士不可以语于道者束于教也今尔出于崖涘观于大海乃知尔丑尔将可与语大理矣天下之水莫大于海万川归之不知何时止而不盈尾闾泄之不知何时已而不虚春秋不变水旱不知此其过江河之流不可为量数而吾未尝以此自多者自以比形于天地而受气于阴阳吾在于天地之间犹小石小木之在大山也方存乎见少又奚以自多计四海之在天地之间也不似礨空之在大泽乎计中国之在海内不似稊米之在大仓乎号物之数谓之万人处一焉人卒九州谷食之所生舟车之所通人处一焉此其比万物也不似豪末之在于马体乎五帝之所连三王之所争仁人之所忧任士之所劳尽此矣伯夷辞之以为名仲尼语之以为博此其自多也不似尔向之自多于水乎9《孟子》齐宣王问曰齐桓、晋文之事可得闻乎"孟子对曰仲尼之徒无道桓文之事者是以后世无传焉臣未之闻也无以则王乎"曰德何如则可以王矣"曰保民而王莫之能御也曰若寡人者可以保民乎哉"曰可曰何由知吾可也"曰臣闻之胡龁曰王坐于堂上有牵牛而过堂下者王见之曰‘牛何之’对曰‘将以衅钟’王曰‘舍之吾不忍其觳觫若无罪而就死地’对曰‘然则废衅钟与’曰‘何可废也以羊易之’不识有诸"曰有之曰是心足以王矣百姓皆以王为爱也臣固知王之不忍也王曰然诚有百姓者齐国虽褊小吾何爱一牛即不忍其觳觫若无罪而就死地故以羊易之也曰王无异于百姓之以王为爱也以小易大彼恶知之王若隐其无罪而就死地则牛羊何择焉"王笑曰是诚何心哉我非爱其财而易之以羊也宜乎百姓之谓我爱也曰无伤也是乃仁术也见牛未见羊也君子之于禽兽也见其生不忍见其死闻其声不忍食其肉是以君子远庖厨也王说曰诗云‘他人有心予忖度之’——夫子之谓也夫我乃行之反而求之不得吾心夫子言之于我心有戚戚焉此心之所以合于王者何也"曰有复于王者曰‘吾力足以举百钧而不足以举一羽明足以察秋毫之末而不见舆薪’则王许之乎"曰否今恩足以及禽兽而功不至于百姓者独何与然则一羽之不举为不用力焉舆薪之不见为不用明焉百姓之不见保为不用恩焉故王之不王不为也非不能也曰不为者与不能者之形何以异"曰挟太山以超北海语人曰‘我不能’是诚不能也为长者折枝语人曰‘我不能’是不为也非不能也故王之不王非挟太山以超北海之类也王之不王是折枝之类也老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可运于掌诗云‘刑于寡妻至于兄弟以御于家邦’——言举斯心加诸彼而已故推恩足以保四海不推恩无以保妻子古之人所以大过人者无他焉善推其所为而已矣今恩足以及禽兽而功不至于百姓者独何与权然后知轻重度然后知长短物皆然心为甚王请度之抑王兴甲兵危士臣构怨于诸侯然后快于心与"王曰否吾何快于是将以求吾所大欲也曰王之所大欲可得闻与"王笑而不言曰为肥甘不足于口与轻暖不足于体与抑为采色不足视于目与声音不足听于耳与便嬖不足使令于前与王之诸臣皆足以供之而王岂为是哉"曰否吾不为是也曰然则王之所大欲可知已欲辟17土地朝秦楚莅中国而抚四夷也以若所为求若所欲犹缘木而求鱼也王曰若是其甚与"曰殆有甚焉缘木求鱼虽不得鱼无后灾以若所为求若所欲尽心力而为之后必有灾曰可得闻与"曰邹人与楚人战则王以为孰胜"曰楚人胜曰然则小固不可以敌大寡固不可以敌众弱固不可以敌强海内之地方千里者九齐集有其一以一服八何以异于邹敌楚哉盖亦反其本矣今王发政施仁使天下仕者皆欲立于王之朝耕者皆欲耕于王之野商贾皆欲藏于王之市行旅皆欲出于王之涂天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王其若是孰能御之"王曰吾惛不能进于是矣愿夫子辅吾志明以教我我虽不敏请尝试之曰无恒产而有恒心者惟士为能若民则无恒产因无恒心苟无恒心放辟邪侈无不为已及陷于罪然后从而刑之是罔民也焉有仁人在位罔民而可为也是故明君制民之产必使仰足以事父母俯足以畜妻子乐岁终身饱凶年免于死亡然后驱而之善故民之从之也轻今也制民之产仰不足以事父母俯不足以畜妻子乐岁终身苦凶年不免于死亡此惟救死而恐不赡奚暇治礼义哉王欲行之则盍反其本矣五亩之宅树之以桑五十者可以衣帛矣鸡、豚、狗、彘之畜无失其时七十者可以食肉矣百亩之田勿夺其时八口之家可以无饥矣谨庠序之教申之以孝悌之义颁白者不负戴于道路矣老者衣帛食肉黎民不饥不寒然而不王者未之有也10有为神农之言者许行自楚之滕踵门而告文公曰远方之人闻君行仁政愿受一廛而为氓文公与之处其徒数十人皆衣褐捆屦织席以为食陈良之徒陈相与其弟辛负耒耜而自宋之滕曰闻君行圣人之政是亦圣人也愿为圣人氓陈相见许行而大悦尽弃其学而学焉陈相见孟子道许行之言曰滕君则诚贤君也虽然未闻道也贤者与民并耕而食饔飧而治今也滕有仓廪府库则是厉民而自养也恶得贤孟子曰许子必种粟而后食乎曰然许子必织布然后衣乎曰否许子衣褐许子冠乎曰冠曰奚冠曰冠素曰自织之与曰否以粟易之曰许子奚为不自织曰害于耕曰许子以釜甑爨以铁耕乎曰然自力之与曰否以粟易之以粟易械器者不为厉陶冶陶冶亦以其械器易粟者岂为厉农夫哉且许子何不为陶冶舍皆取诸其宫中而用之何为纷纷然与百工交易何许子之不惮烦曰百工之事固不可耕且为也然则治天下独可耕且为与有大人之事有小人之事且一人之身而百工之所为备如必自为而后用之是率天下而路也故曰或劳心或劳力劳心者治人劳力者治于人治于人者食人治人者食于人天下之通义也当尧之时天下犹未平洪水横流泛滥于天下草木畅茂禽兽繁殖五谷不登禽兽逼人兽蹄鸟迹之道交于中国尧独忧之举舜而敷治焉舜使益掌火益烈山泽而焚之禽兽逃匿禹疏九河瀹济漯而注诸海决汝汉排淮泗而注之江然后中国可得而食也当是时也禹八年于外三过其门而不入虽欲耕得乎后稷教民稼穑树艺五谷五谷熟而民人育人之有道也饱食暖衣逸居而无教则近于禽兽圣人有忧之使契为司徒教以人伦父子有亲君臣有义夫妇有别长幼有叙朋友有信放勋曰‘劳之来之匡之直之辅之翼之使自得之又从而振德之’圣人之忧民如此而暇耕乎尧以不得舜为己忧舜以不得禹、皋陶为己忧夫以百亩之不易为己忧者农夫也分人以财谓之惠教人以善谓之忠为天下得人者谓之仁是故以天下与人易为天下得人难孔子曰‘大哉尧之为君惟天为大惟尧则之荡荡乎民无能名焉君哉舜也巍巍乎有天下而不与焉’尧舜之治天下岂无所用其心哉亦不用于耕耳吾闻用夏变夷者未闻变于夷者也陈良楚产也悦周公、仲尼之道北学于中国北方之学者未能或之先也彼所谓豪杰之士也子之兄弟事之数十年师死而遂倍之昔者孔子没三年之外门人治任将归入揖于子贡相向而哭皆失声然后归子贡反筑室于场独居三年然后归他日子夏、子张、子游以有若似圣人欲以所事孔子事之强曾子曾子曰‘不可江汉以濯之秋阳以暴之皓皓乎不可尚已’今也南蛮决舌之人非先王之道子倍子之师而学之亦异于曾子矣吾闻‘出于幽谷迁于乔木’者未闻下乔木而入于幽谷者《鲁颂》曰‘戎狄是膺荆舒是惩’周公方且膺之子是之学亦为不善变矣从许子之道则市贾不贰国中无伪虽使五尺之童适市莫之或欺布帛长短同则贾相若麻缕丝絮轻重同则贾相若五谷多寡同则贾相若屦大小同则贾相若曰夫物之不齐物之情也或相倍蓰或相什伯或相千万子比而同之是乱天下也巨屦小屦同贾人岂为之哉从许子之道相率而为伪者也恶能治国家11君子曰学不可以已 青取之于蓝而青于蓝冰水为之而寒于水木直中绳輮以为轮其曲中规虽有槁暴不复挺者輮使之然也故木受绳则直金就砺则利君子博学而日参省乎己则知明而行无过矣故不登高山不知天之高也不临深溪不知地之厚也不闻先王之遗言不知学问之大也干、越、夷、貉之子生而同声长而异俗教使之然也诗曰「嗟尔君子无恒安息靖共尔位好是正直神之听之介尔景福」神莫大于化道福莫长于无祸 吾尝终日而思矣不如须臾之所学也吾尝跂而望矣不如登高之博见也登高而招臂非加长也而见者远顺风而呼声非加疾也而闻者彰假舆马者非利足也而致千里假舟楫者非能水也而绝江河君子生非异也善假于物也 南方有鸟焉名曰蒙鸠以羽为巢而编之以发系之苇苕风至苕折卵破子死巢非不完也所系者然也西方有木焉名曰射干茎长四寸生于高山之上而临百仞之渊木茎非能长也所立者然也蓬生麻中不扶而直白沙在涅与之俱黑兰槐之根是为芷其渐之滫君子不近庶人不服其质非不美也所渐者然也故君子居必择乡游必就士所以防邪辟而近中正也 物类之起必有所始荣辱之来必象其德肉腐出虫鱼枯生蠹怠慢忘身祸灾乃作强自取柱柔自取束邪秽在身怨之所构施薪若一火就燥也平地若一水就湿也草木畴生禽兽群焉物各从其类也是故质的张而弓矢至焉林木茂而斧斤至焉树成荫而众鸟息焉酰酸而蚋聚焉故言有招祸也行有招辱也君子慎其所立乎 积土成山风雨兴焉积水成渊蛟龙生焉积善成德而神明自得圣心备焉故不积跬步无以至千里不积小流无以成江海骐骥一跃不能十步驽马十驾功在不舍锲而舍之朽木不折锲而不舍金石可镂蚓无爪牙之利筋骨之强上食埃土下饮黄泉用心一也蟹六跪而二螯非蛇鳝之穴无可寄托者用心躁也是故无冥冥之志者无昭昭之明无惛惛之事者无赫赫之功行衢道者不至事两君者不容目不能两视而明耳不能两听而聪螣蛇无足而飞鼫鼠五技而穷《诗》曰尸鸠在桑其子七兮淑人君子其仪一兮其仪一兮心如结兮故君子结于一也 昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出听伯牙鼓琴而六马仰秣故声无小而不闻行无隐而不形玉在山而草润渊生珠而崖不枯为善不积邪安有不闻者乎 学恶乎始恶乎终曰其数则始乎诵经终乎读礼其义则始乎为士终乎为圣人真积力久则入学至乎没而后止也故学数有终若其义则不可须臾舍也为之人也舍之禽兽也故书者政事之纪也诗者中声之所止也礼者法之大分类之纲纪也故学至乎礼而止矣夫是之谓道德之极礼之敬文也乐之中和也诗书之博也春秋之微也在天地之间者毕矣君子之学也入乎耳箸乎心布乎四体形乎动静端而言蝡而动一可以为法则小人之学也入乎耳出乎口口耳之间则四寸耳曷足以美七尺之躯哉古之学者为己今之学者为人君子之学也美其身小人之学也以为禽犊故不问而告谓之傲问一而告二谓之囋傲非也囋、非也君子如向矣 君子之学也入乎耳着乎心布乎四体形乎动静端而言蝡而动一可以为法则小人之学也入乎耳出乎口口耳之间则四寸耳曷足以美七尺之躯哉古之学者为己今之学者为人君子之学也以美其身小人之学也以为禽犊故不问而告谓之傲问一而告二谓之囋傲、非也囋、非也君子如向矣 学莫便乎近其人礼乐法而不说诗书故而不切春秋约而不速方其人之习君子之说则尊以遍矣周于世矣故曰学莫便乎近其人 学之经莫速乎好其人隆礼次之上不能好其人下不能隆礼安特将学杂识志顺诗书而已耳则末世穷年不免为陋儒而已将原先王本仁义则礼正其经纬蹊径也若挈裘领诎五指而顿之顺者不可胜数也不道礼宪以诗书为之譬之犹以指测河也以戈舂黍也以锥餐壶也不可以得之矣故隆礼虽未明法士也不隆礼虽察辩散儒也 问楛者勿告也告楛者勿问也说楛者勿听也有争气者勿与辩也故必由其道至然后接之非其道则避之故礼恭而后可与言道之方辞顺而后可与言道之理色从而后可与言道之致故未可与言而言谓之傲可与言而不言谓之隐不观气色而言谓瞽故君子不傲、不隐、不瞽谨顺其身诗曰"匪交匪舒天子所予"此之谓也 百发失一不足谓善射千里蹞步不至不足谓善御伦类不通仁义不一不足谓善学学也者固学一之也一出焉一入焉涂巷之人也其善者少不善者多桀纣盗跖也全之尽之然后学者也 君子知夫不全不粹之不足以为美也故诵数以贯之思索以通之为其人以处之除其害者以持养之使目非是无欲见也使口非是无欲言也使心非是无欲虑也及至其致好之也目好之五色耳好之五声口好之五味心利之有天下是故权利不能倾也群众不能移也天下不能荡也生乎由是死乎由是夫是之谓德操德操然后能定能定然后能应能定能应夫是之谓成人天见其明地见其光君子贵其全也12天行有常不为尧存不为桀亡应之以治则吉应之以乱则凶强本而节用则天不能贫养备而动时则天不能病修道而不贰则天不能祸故水旱不能使之饥渴寒暑不能使之疾袄怪不能使之凶本荒而用侈则天不能使之富养略而动罕则天不能使之全倍道而妄行则天不能使之吉故水旱未至而饥寒暑未薄而疾袄怪未至而凶受时与治世同而殃祸与治世异不可以怨天其道然也故明于天人之分则可谓至人矣…… 治乱天邪曰日月星辰瑞历是禹、桀之所同也禹以治桀以乱治乱非天也时邪曰繁启蕃长于春夏畜积收臧于秋冬是又禹、桀之所同也禹以治桀以乱治乱非时也地邪曰得地则生失地则死是又禹、桀之所同也禹以治桀以乱治乱非地也…… 星队木鸣国人皆恐曰是何也曰无何也是天地之变阴阳之化物之罕至者也怪之可也而畏之非也夫日月之有蚀风雨之不时怪星之党见是无世而不常有之上明而政平则是虽并世起无伤也上暗而政险则是虽无一至者无益也夫星之队木之鸣是天地之变阴阳之化物之罕至者也怪之可也而畏。

诛,本义是责忘,就是记不住谨,本义是谨慎诚,本义是诚实,特别是在言语上不虚伪信,本义也是诚实谅,本义也是诚实诈,本义是不诚实,最初的意思是谎骗惟,本义是思惟息,本义是呼吸慢,本义是怠慢,傲慢(不是缓慢)省(xǐng),本义是细看相,本义也是细看眷,本义是回头看视,本义是看觉,本义是睡醒颜,本义是额颠,本义是头顶题,本义是额领,本义是脖子(颈)项,本义是脖子的后部颁,本义是大头颇(pō),本义是头偏顾,本义是回头看顿,本义是顿首(磕头)圣,本义为通达事理聪,本义是耳朶好,听觉敏锐闻,本义是听见齅(嗅),本义是拿鼻子去闻有香味(或臭味)的东西臭,本意是气味鼾(hān),熟睡时的鼻息声龄,本义是年龄肯,本义是紧紧附著在骨上的骨间肉膏,本义是脂肪腊,本义是岁终祭膳,本义是备办伙食,一般指上等的餐,即肉食胡,本义是牛脖子下垂的肉,引申为兽类脖子的垂肉修,本义是乾肉抑,本义是用手按低扬,本义是用手举起承,本义是双手捧着或接受把,本义是拿着探,本义是把手深深地伸进去拿东西捷,本义是获得战利品抚(fǔ),本义是用手轻轻地按着或拍着,对人是表示爱意操,本义是拿着拥,本义是抱叔,本义是拾取,本义是拿,拿来用受,本义是接过来扣,本义是牵马戒,本义是警戒(防敌人来袭)兵,本义是武器要(yāo),本义是腰执,本义是拘捕罪人埶(艺),本义是种植路,本义是道路距,本义是鸡距历,本义是经过,引申为经历,阅历归,本义是女子出嫁步,本义是步行趣,本义是疾走(快跑),和趋差不多越,本义是越过超,本义是跳过迈,本义是行徒,本义是步行(徒步)遵,本义是顺着走适,本义是往造,本义是至逆,本义是迎通,本义是通过(穷的反面,穷是走不通)违,本义是离去迷,本义是迷了路径,本义是小路复,本义是往而复来往,来的反面循,本义是顺着走,与遵同义徐,本义是慢走待,本义是等待徧(遍),本义是周匝后,本义是迟到,后到,最后走行,本义是路术,本义为邑中道街,本义是四通道衢,本义也是四通道冲,本义是通道,即交叉路口伦,本义是类(指人的种类)偶,本义是偶象(就是俑)伯,本义是兄弟当中年长者仲,本义是兄弟当中排行第二的伍,本义是五人组成的集体,特指军队编制中的“伍”什,本义是十人组成的集体负,本义是背(bēi)在背上儋(担),本义是挑在肩上何(荷,hè),本义是扛在肩上作,本义是起来俱,本义是偕同,在一起仍,本义是依旧,照旧代,本义是更递伤,本义是受伤係,本义是缚儿,本义是婴孩兄,本义是哥哥皃,就是貌字,本义是容貌先,本义是走在前面元,本义是人头夷,本义是东方之人夫,本义是男人天,天应是颠的本字,颠就是头顶竝(并),本义是两人并肩而立端,本义是直立(端正地站着)竦(sǒng),从立,束声;本义是企待竢,同俟,本义是等待好,本义是美,特指女子的美佞,从女,仁声(依徐锴说);本义是有才字,本义是生子孩,本义是小儿笑丑,本义为貌丑礼,从示禁,本义是禁忌痕,本义是瘢痕疚,本义是病景,本义为日光暴,本义为晒太阳朔,本义为阴历每月初一朝,本义为早晨震,本义为响雷零,本义为余雨基,本义为墙根塞,本义为边塞块,本义为土块坏,本义为建筑物遭到破坏鄙,本义为五百家(户口单位)邻,本义为五家(户口单位)邮,本义为传递文书的驿舍郎,本义为鲁邑名崇,本义为山高厚,本义为山陵之厚原,篆文作(厡),本义是水源厉,本义是磨刀石碎,本义是把石碾碎破,本义是石碎研,本义是磨础,本义为柱下石陵,本义为大阜阿(ē),本义为大陵陆,本义为高平地阳,本义是山南阴,本义是山北隅,本义是山角阻,本义是山路难行险,本义是山路难行限,本义是山路难行阶,本义为台阶除,本义为殿阶陛,本义为自卑登高的殿阶际,本义为两墙相合之缝隙,本义为壁际孔防,本义为堤坝宗,本义是祖庙宇,本义是屋檐宴,本义也是平安官,本义是官府宿,本义是住宿寝,本义是睡觉宽,本义是屋宽大客,本义是宾客序,本义是东西墙廉,本义是堂的边废,本义是房子倾倒,没有用处了屋,本义为帷幕屏,本义为照壁层,本义为重屋(楼房)闺,本义为小门,上圆下方,其状如圭阙,本义是宫门(或庙门)外两旁的高建筑物(楼观),又名观,中间是道路阔,本义为宽广閒(jiān),本义为门隙闲(xián),本义为栅栏关,本义为门闩(shuān)扉,本义是门扇扇,本义也是门扉扃(jiōng),本义是门闩房,本义是在旁之室勒,本义是马络头韬,本义是弓或剑的套子。

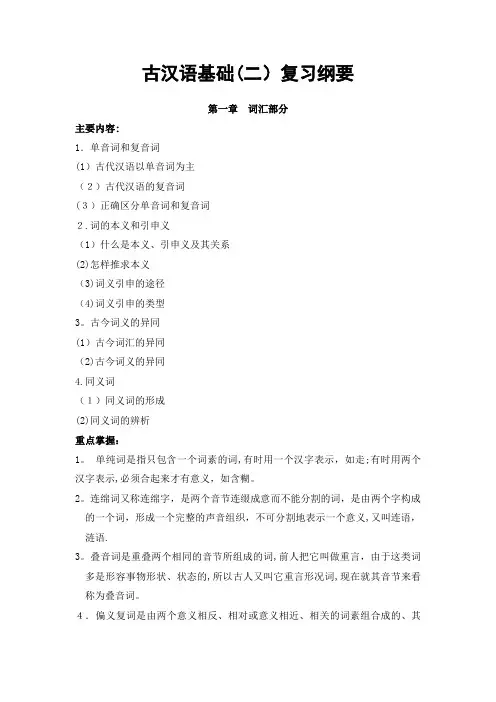

古汉语基础(二)复习纲要第一章词汇部分主要内容:1.单音词和复音词(1)古代汉语以单音词为主(2)古代汉语的复音词(3)正确区分单音词和复音词2.词的本义和引申义(1)什么是本义、引申义及其关系(2)怎样推求本义(3)词义引申的途径(4)词义引申的类型3。

古今词义的异同(1)古今词汇的异同(2)古今词义的异同4.同义词(1)同义词的形成(2)同义词的辨析重点掌握:1。

单纯词是指只包含一个词素的词,有时用一个汉字表示,如走;有时用两个汉字表示,必须合起来才有意义,如含糊。

2。

连绵词又称连绵字,是两个音节连缀成意而不能分割的词,是由两个字构成的一个词,形成一个完整的声音组织,不可分割地表示一个意义,又叫连语,涟语.3。

叠音词是重叠两个相同的音节所组成的词,前人把它叫做重言,由于这类词多是形容事物形状、状态的,所以古人又叫它重言形况词,现在就其音节来看称为叠音词。

4.偏义复词是由两个意义相反、相对或意义相近、相关的词素组合成的、其中一个词素有意义,而另一个词素只充当陪衬音节的复音词。

5. 合成词是由两个独立的单词结合而成的,凝固得只表示一个单纯的意义的复音词。

6.同义复词是由两个单音同义词作为语素构成的。

遇到同义词连用的情况,一般可以把它们当作一个同义复词来对待.7.下列各复音词的类型是:犹豫、崎岖、相羊、浩荡、首鼠、从容、参差披靡、含糊属于连绵词溶溶、行行、盘盘、蚩蚩、融融属于叠音词有苗、阿母、喟然、有众、率尔属于附音词布衣、诸侯、天命、百姓、兴亡、借口属于合成词8.正确区分加点的词是复音词还是单音词的连用,并解释词义:(1)今有一人,入人园圃..,窃其桃李。

园圃:一个复音词(或偏义复词).种树的地方。

圃字无义.(2)摶扶摇..而上者九万里.扶摇:一个复音词(或连绵词)。

旋风的意思. (摶扶摇..而上者九万里。

)(3)天子之地方..千里,不千里,不足以待诸侯.地方:两个单音词。

是土地方圆的意思.(4)齐王闻之,君臣恐惧..。

古代汉语第二册墨子导读墨子门徒多来自社会下层。

严密的政治团体,纪律严明。

吃苦耐劳,勤于实验,作战勇敢,平时生产。

墨家代表小私有者利益。

主张兼相爱、交相利,反对亲疏贵贱之别。

有“摩顶放踵,利天下为之”(孟子·尽心上)献身精神。

非攻、非乐、节用、节葬,反对享乐。

赖其力者生,不赖其力者不生。

政治上“使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱则得治”,尚贤、尚同;官无常贵,民无终贱。

均不合时宜。

墨家思想在中国民间的社会底层流传。

《墨子》原本71篇,传至今的53篇。

一部内容丰富、结构严谨的科学著作。

不仅涉及认识论、逻辑学、经济学等社会科学内容,还包含有时间、空间、物质结构、力学、光学和几何学等自然科学知识。

老子导读《道德经》宣扬自然无为的天道观无神论。

核心是“道”,“道常无为,而无不为”,构成万物的基础,世界万物自身的规律,并非人的意志的反映。

反映道家思想的最著名对联:道生一,一生二,二生三,三生万物;人法地,地法天,天法道,道法自然。

庄子导读《庄子》共33篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。

庄子文章想象力丰富,文笔变化多端,富有幽默讽刺意味,对后世文学语言影响很大。

李白诗涉及《庄子》的有24篇。

《庄子》第一篇。

逍遥游,即超然物外、无拘无束、绝对自由地生活在社会上。

庄子不满于现实羁绊而提出的生活方式与社会理想。

《不龟手之药》解题:智慧境界的差异。

同《齐物论》观点,万物无大小好坏之别,人的智慧大,见地高,小事物也能“齐家治国平天下”,反之,再高明东西也发挥不了作用。

运用之妙,存乎一心逍遥游,庄子主旨;秋水,庄子文才;胠箧,愤青意识韩非子导读与李斯同师荀子。

口吃,不善言谈。

韩国日衰,多次进谏,不受重用,遂发愤著述以求闻达,《韩非子》10多万字,战国法家思想“刑名之学”集大成者。

西汉刘向校书时增《初见秦》《有度》等篇目,定为55篇。

思想成就超过所有法家人物,总结商鞅、申不害等人思想,提出法、术、势相结合的法治理论。

古代汉语第二册要点整理

第一章词语

一、菜米

1、菜:指种植的农作物,指作为蔬菜的植物:牛肉大葱,西红柿罗卜,包菜。

2、米:指稻米,是一种粮食作物,以稻谷为食用。

二、羊马牛犊

1、羊:指山羊,是一种哺乳动物,具有良好的毛质,常用于制作服饰和毛皮等。

2、马:指马类,是一种哺乳动物,常用于骑乘和运输。

3、牛:指家畜牛,是一种哺乳动物,常用于肉类和牛奶等。

4、犊:指幼畜,是犊牛的幼体,以吃草、奶等为特征。

第二章字

一、尖韵

1、尖韵:是指声调高抑低的一种韵母,有四种尖韵,分别为:上声(ēi)、去声(ǖ)、入声(ou)和入声(i)。

二、类音

1、类音:指由单韵尾组成,共有13个字,即

b,p,m,f,d,t,n,l,g,k,h,zh,ch 和 sh。

二、双韵

1、双韵:是指由两个音节组成,共有十五个字,分别为:

ang,eng,ing,ong,uang,ueng,ong,ua,uo,ie,ve,er,an,en,in。

第三章句子

一、从句

1、从句:指句子中起修饰语的从属语句,有主句和从句之分,主句由主语、宾语、谓语、补语等组成,从句可以充当它们的取代物。

二、并列句

1、并列句:指两个或两个以上句子组成的句子,有逗号、分号、连词等做连接符。

墨子【非攻】原文:今有一人,入人园圃,窃其桃李,众闻则非之,上为政者得则罚之。

此何也?以亏人自利也。

至攘人犬豕鸡豚者,其不义又甚入人园圃窃桃李。

是何故也?以亏人愈多。

苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。

至入人栏厩,取人马牛者,其不仁义又甚攘人犬豕鸡豚。

此何故也?以其亏人愈多。

苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。

至杀不辜人也,拖其衣裘、取戈剑者,其不义又甚入人栏厩取人马牛。

此何故也?以其亏人愈多。

苟亏人愈多,其不仁兹甚矣,罪益厚。

当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。

今至大为攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。

此可谓知义与不义之别乎?杀一人,谓之不义,必有一死罪矣。

若以此说往,杀十人,十重不义,必有十死罪矣;杀百人,百重不义,必有百死罪矣。

当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。

今至大为不义攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。

情不知其不义也,故书其言以遗后世;若知其不义也,夫奚说书其不义以遗后世哉?今有人于此,少见黑曰黑,多见黑曰白,则必以此人为不知白黑之辩矣;少尝苦曰苦,多尝苦曰甘,则必以此人为不知甘苦之辩矣。

今小为非,则知而非之;大为非攻国,则不知非,从而誉之,谓之义;此可谓知义与不义之辩乎?是以知天下之君子也,辩义与不义之乱也。

译文:现在有一个人,进入了别人家的果园,偷走了人家的桃子和李子。

大家听说了就会责骂他,居上位执政的人捕获他之后会惩罚他。

这是为什么呢?因为他损害了别人的利益而使自己得到好处。

至于偷别人的狗、猪、鸡等家畜家禽的人,他不道德的程度又超过了进入别人果园偷桃李的人。

这是什么原因呢?因为对别人的损害更加大了,他的不道德就更加厉害了,罪责也更加深厚。

至于潜入别人家牛栏、马厩,牵走人家牛和马的人,他不道德的程度又超过了偷别人的狗、猪、鸡的人。

这是什么原因呢?因为对别人的损害更加大了。

如果对别人的损害更加大了,他的不道德就更加厉害了,罪责也更加深厚。

至于杀死无罪之人,拖走他的衣服,拿走戈和剑的人,他不道德的程度又超过了潜入别人家牛栏、马厩并牵走人家牛和马的人。

![古代汉语(第二版) (3)[26页]](https://uimg.taocdn.com/be3ba49fcf84b9d528ea7af2.webp)

古代汉语第二册古代汉语第二册墨子导读墨子门徒多来自社会下层。

严密的政治团体,纪律严明。

吃苦耐劳,勤于实验,作战勇敢,平时生产。

墨家代表小私有者利益。

主张兼相爱、交相利,反对亲疏贵贱之别。

有“摩顶放踵,利天下为之” (孟子·尽心上 )献身精神。

非攻、非乐、节用、节葬,反对享乐。

赖其力者生,不赖其力者不生。

政治上“使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱则得治” ,尚贤、尚同;官无常贵,民无终贱。

均不合时宜。

墨家思想在中国民间的社会底层流传。

《墨子》原本 71 篇,传至今的 53 篇。

一部内容丰富、结构严谨的科学著作。

不仅涉及认识论、逻辑学、经济学等社会科学内容,还包含有时间、空间、物质结构、力学、光学和几何学等自然科学知识。

老子导读《道德经》宣扬自然无为的天道观无神论。

核心是“道”,“道常无为,而无不为”,构成万物的基础,世界万物自身的规律,并非人的意志的反映。

反映道家思想的最著名对联: 道生一,一生二,二生三,三生万物;人法地,地法天,天法道,道法自然。

庄子导读《庄子》共33 篇,包括内篇7 篇、外篇15 篇、杂篇11 篇。

庄子文章想象力丰富,文笔变化多端,富有幽默讽刺意味,对后世文学语言影响很大。

李白诗涉及《庄子》的有24 篇。

《庄子》第一篇。

逍遥游,即超然物外、无拘无束、绝对自由地生活在社会上。

庄子不满于现实羁绊而提出的生活方式与社会理想。

《不龟手之药》解题:智慧境界的差异。

同《齐物论》观点,万物无大小好坏之别,人的智慧大,见地高,小事物也能“齐家治国平天下”,反之,再高明东西也发挥不了作用。

运用之妙,存乎一心逍遥游,庄子主旨;秋水,庄子文才;胠箧,愤青意识韩非子导读与李斯同师荀子。

口吃,不善言谈。

韩国日衰,多次进谏,不受重用,遂发愤著述以求闻达,《韩非子》 10 多万字,战国法家思想“刑名之学”集大成者。

西汉刘向校书时增《初见秦》《有度》等篇目,定为 55 篇。

思想成就超过所有法家人物,总结商鞅、申不害等人思想,提出法、术、势相结合的法治理论。

鼓励君主重视权力、威势和驾驭臣下的权谋之术,保证法令畅通,巩固集权地位。

《楚辞》导读——楚辞是战国后期一种新诗体。

源于楚地歌谣,有重大变化。

文辞繁丽,容纳复杂内涵,表现丰富的思想情感。

西汉刘向整理成集,名之楚辞,代表性作家屈原、宋玉等。

——屈原,中国最早的爱国诗人。

楚辞中屈原作品 20 余篇占绝大部分,包括离骚、九歌( 11 篇)、天问、九章( 9 篇)、远游、卜居、渔父、招魂等。

宋玉《九辩》,景差《大招》,汉代贾谊《惜誓》、王褒《九怀》、刘向《九叹》等。

屈原作品大致两类:一类是《离骚》《九章》等流放生活中的政治抒怀诗;一类是以《九歌》为代表的祭歌和反映诗人世界观、人生观的《天问》。

屈原《离骚》是楚辞的代表作品。

由此世人称楚辞为“骚体诗”,并与《诗经》并称“诗骚”。

南北作品的代表。

···《山鬼》导读屈原在民间祭神乐歌基础上创作的组诗《九歌》,以浪漫色彩浓烈、想象丰富、语言精美、韵味隽永著称,《山鬼》中表现得尤为突出。

···《国殇》导读追悼阵亡士卒的挽诗。

一场敌众我寡、短兵相接的战斗,楚国将士奋死抗敌的壮烈场面,颂悼为国捐躯的高尚志节。

很可能是楚军抗击强秦。

楚国灭亡后,“楚虽三户,亡秦必楚。

”···《卜居》导读表现屈原不愿意同流合污的精神···《渔父》导读实录或虚构争议。

两种截然的人生选择:屈原的内心挣扎;渔父的洁身自好:和光同尘、不做抗争中包含睿智和超脱。

古代文人无论庙堂之高或江湖之远,多向往渔父生活。

渔父是隐逸者的象征。

古汉语连词例释而,以,则,然,且,与,况,苟,虽1、而:本义“颊毛也”。

借作连词,三种主要用法:① 用于联合结构,表并列、承接、转折等关系。

李白《蜀道难》:剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

《论语·泰伯》:士不可以不弘毅,任重而道远。

《战国策·赵策》:位尊而无功,奉厚而无劳。

(表逆接)一般不连接名词或名词性词组,只有当名词作谓语且带有描写性质时,才用“而”连接。

《荀子·劝学》:“蟹六跪而二螯。

”②用于偏正结构,连接状语和动词中心语。

欧阳修《醉翁亭记》:朝而往,暮而归。

《捕蛇者说》:吾恂恂而起,视其缶,而吾蛇尚存,则弛然而卧。

③用于主谓结构,连接主语和谓语,有假设或转折之意。

《左传·襄公三十年》:子产而死,谁其嗣之?(表假设 )《战国策·赵策》:先生独未见夫仆乎?十人而从一人者,宁力不胜,智不若耶?畏之也。

(表转折 )2、以:连词“以”和连词“而”的用法相近,三种主要用法:① 用于联合结构,表示并列、承接等关系。

《礼记》:治世之音安以乐,乱世之音怨以怒,亡国之音哀以思。

《史记 ?孙子吴起列传》:齐因乘胜尽破其军,虏魏太子申以归。

《左 ?成二年》:自始合,而矢贯余手及肘,余折以御,左轮朱殷。

② 用于偏正结构,连接状语和动词中心语。

柳宗元《黔之驴》:黔无驴,有好事者船载以入。

陶渊明《归去来兮辞》:木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

③ 用于复句,表示目的、结果、原因。

《捕蛇者说》:故为之说,以俟夫观人风者得焉。

(目的,以便 )《左 ?僖三十年》:晋侯秦伯围郑,以其无礼于晋且贰于楚也。

(表原因,因为)3、则:本义“等画物也”,借作连词,常用于复句中,起连接作用。

六种主要用法:① 表示时间上的相承关系,译作“就”、“便”《史记·淮阴侯列传》:项王今日亡,则次取足下。

② 表示情理上的因果关系,译作“那么”、“那么就”。

《管子·牧民》:仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱。

《庄子·逍遥游》:风之积也不厚,则其负大舟也无力。

③ 表示转折、让步关系,译作“虽然”、“可是”、“却”。

《国语·吴语》:善则善矣,未可以战也。

④ 表假设关系,如用在假设分句中,译作“如果”、“假如”。

《逍遥游》:我決起而飞,抢榆枋,时则不至,而控于地而已矣。

⑤ 表示对比关系,译作“就”、“那么”《晏子春秋·晏子使楚》:桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳。

⑥ 表示“发现”,译作“原来已经”《左传·僖三十三年》:公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣。

4、然:本义“燃烧”。

借作连词,复句中表转折,然而、但是。

《左 ?僖三十年》:吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也;然郑亡,子亦有不利焉。

《史记·高祖本纪》:周勃厚重少文,然安刘氏者必勃也。

跟“然”有关的凝固结构:①然则——“然”是代词,“则”是连词,既然这样、那么。

《岳阳楼记》:是进亦忧,退亦忧,然则何时而乐耶?②然后——“然”是代词,然后也。

《六国论》:今日割五城,明日割十城,然后则一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌。

③然而——“然”是代词,“而”是连词。

虽然如此,但是。

《孟子·梁惠王上》:七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

④虽然——“虽”是连词,“然”是代词,尽管如此、可是。

《孟子·滕文公上》:滕君,则诚贤君也;虽然,未闻道也。

古汉语介词例释于(乎),以,为,与,因,由,自,方1、于 (乎):五种主要用法:① 表示处所和时间,译作“在”。

《论语 ?先进》:莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

古汉语中表处所的“于”可以不出现,直接以名词作地点补语:《左 ?僖三十年》:晋军函陵,秦军氾南。

② 介绍涉及的对象,可灵活翻译。

《左传 ?隐公元年》:颍考叔为颍谷封人,闻之,有献于公。

《墨子 ?公输》:荆国有余于地,而不足于民。

③ 说明原因,译作“由于”、“因为”。

《进学解》:业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

④ 表示比较,译作“比”。

⑤ 在被动句中引进动作的发出者。

2、以:本义是“用也”。

虚化为介词,五种主要用法:① 表示动作的工具或凭借。

《战国策·楚策》:昔汤武以百里昌,桀纣以天下亡。

② 表示人的身份、地位。

《史记·孙子吴起列传》:齐使者如梁,孙膑以刑徒阴见。

《汉书·张骞传》:骞以郎应募使月氏。

③ 表示率领或依照。

《左·僖五年》:宫之奇以其族行。

(率领 )《资治通鉴·赤壁之战》:余船以次俱进。

(按照 )④ 表示原因。

《论语·卫灵公》:君子不以言举人,不以人废言。

⑤ 表示时间。

韩愈《柳子厚墓志铭》:子厚以元和十四年十一月八日卒。

有以、无 (亡 )以凝固结构,有 (没有 )什么可以拿来。

《战国策》:臣乃得有以报太子。

《列子》:河曲智叟亡以应。

古汉语语气词——不充当句子成分,也不表示成分的语法关系,只表示不同语气。

按照句子中位置,三类:句尾、句首、句中。

句尾语气词:也,矣,已,乎,与,邪,为,哉,焉,夫,耳1、也:用在句尾,含有判断、肯定、确的气。

① 用于判断句,帮助行判断。

《史· 涉世家》:涉者,阳城人也。

② 用于叙述句,表示所述情况深信不疑。

《左· 公元年》:不如早之所,无使滋蔓。

蔓也。

③ 用于因果复句,表示原因或果的肯定。

《逍遥游》:覆杯水于坳堂之上,芥之舟;置杯焉胶,水浅而舟大也。

④ 用于疑句,表示疑气。

《国策· 策》:收乎 ?来何疾也 ?⑤ 用于祈使句,表示命令、禁止、祈使等气。

《左· 公元年》:不及黄泉,无相也!( 表命令 )《史· 羽本》:欲呼良与俱去,曰:毋从俱死也!( 禁止 )2、矣:“矣”和“也”用法完全不同:“矣”表,“也”表静;“矣” 事物展程,把化状况告人,“也”不表示化程,只把事物的判断告人;“矣”与代的“了”“啦”相当,“也”字没有与之相当的代。

《左成二年》 (郤克 )曰:余病矣。

(原先无病,在病了)《· 》:微管仲,吾其被左衽矣。

3、已:本是,表示停止、、了之。

虚化气,其用法与“矣”相似,主要是表示作行的既成状、将来的判断和肯定确的气,可作“了”。

《史· 殖列》:夫神以前,吾不知已。

4、乎:最常的疑气,所表疑气也最。

①用于是非,要求方作出肯定或否定的回答,成“ ”。

《国策· 策》:丈夫亦怜其少子乎?②用于 (“⋯乎 ?⋯乎” 用 ),人,成“呢”。

《秋水》:此者宁其死留骨而乎?宁其生而曳尾于涂中乎?③用于反,句中必有不、、况、安、何、孰等相配合。

《史· 羽本》:沛公不先破关,公敢入乎?“不亦⋯ 乎”是常的反格式。

《庄子·逍遥游》:而彭祖乃今以久特,众人匹之,不亦悲乎?5、哉:基本作用表示感气,可用于感句、反句和一般疑句,也可用于祈使句。

《史· 涉世家》:燕雀安知之志哉?(感)《国策· 策》:人主之子必不善哉?(反 )《六国》:人未秦,五国迁,何哉?(疑)愈《送董邵南序》:董生勉之哉!(祈使句)句首语气词:常用的句首语气词有:夫,唯(维、惟 ),其1、夫(fú):用在句首,表示要,辞,不必翻。