中国水产科学研究院珠江水产研究所招聘岗位

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:2

珠江口浅海4种经济虾类的食性和营养级研究余景;陈丕茂;冯雪【摘要】[目的]分析珠江口浅海重要经济虾类摄食习性的基本特征及营养级变化的基本规律,为珠江口及其邻近海域生态系统结构、能量流动和海洋生物食物网研究及增殖放流提供科学依据,也为开展南海近海生物资源养护工作提供技术支撑.[方法]对2011~2012年在珠江口浅海拖网捕获的中国对虾(Fenneropenaeus chinensis)、长毛对虾(Penaeus penicillatus)、近缘新对虾(Metapenaeus affinis)和刀额新对虾(Metapenaeus ensis)4种经济虾类样品的胃含物进行鉴定和生物学测定,并根据胃含物中饵料生物的重量组成和出现频率,分析这4种经济虾类饵料生物的生态类群及食物组成的季节变化和营养级.[结果]珠江口浅海4种经济虾类均以底栖生物和浮游生物为主要营养饵料,兼食小型游泳动物(包括幼鱼),饵料生物种类在春末夏初期间比秋末冬初更广泛.4种经济虾类的平均营养级为2.43,按食性可划归为第三营养级,属低级肉食性动物.[结论]珠江口浅海的中国对虾、长毛对虾、近缘新对虾和刀额新对虾的营养级与经济鱼类在同一层次,是对该海域鱼类资源的重要补充,其中以浮游生物为主要饵料的长毛对虾可作为珠江口浅海兼具生物净水功能的主要增殖放流品种.【期刊名称】《南方农业学报》【年(卷),期】2016(047)005【总页数】6页(P736-741)【关键词】经济虾类;食性;营养级;珠江口浅海【作者】余景;陈丕茂;冯雪【作者单位】中国水产科学研究院南海水产研究所/农业部南海渔业资源环境科学观测实验站/农业部南海渔业资源开发利用重点实验室/广东省渔业生态环境重点开放实验室/中国水产科学研究院海洋牧场技术重点实验室,广州510300;中国水产科学研究院南海水产研究所/农业部南海渔业资源环境科学观测实验站/农业部南海渔业资源开发利用重点实验室/广东省渔业生态环境重点开放实验室/中国水产科学研究院海洋牧场技术重点实验室,广州510300;中国水产科学研究院南海水产研究所/农业部南海渔业资源环境科学观测实验站/农业部南海渔业资源开发利用重点实验室/广东省渔业生态环境重点开放实验室/中国水产科学研究院海洋牧场技术重点实验室,广州510300【正文语种】中文【中图分类】S932.51【研究意义】经济虾类是海洋生态系统中十分重要的组成部分,在物质转换和能量流动中起着承上启下的作用。

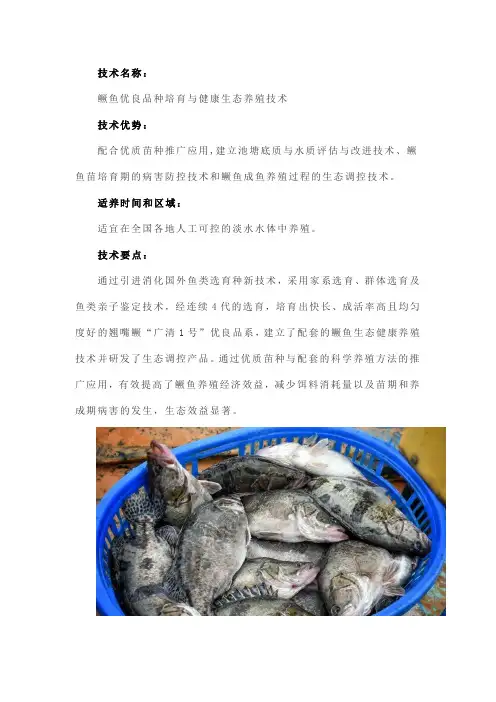

技术名称:鳜鱼优良品种培育与健康生态养殖技术技术优势:配合优质苗种推广应用,建立池塘底质与水质评估与改进技术、鳜鱼苗培育期的病害防控技术和鳜鱼成鱼养殖过程的生态调控技术。

适养时间和区域:适宜在全国各地人工可控的淡水水体中养殖。

技术要点:通过引进消化国外鱼类选育种新技术,采用家系选育、群体选育及鱼类亲子鉴定技术,经连续4代的选育,培育出快长、成活率高且均匀度好的翘嘴鳜“广清1号”优良品系,建立了配套的鳜鱼生态健康养殖技术并研发了生态调控产品。

通过优质苗种与配套的科学养殖方法的推广应用,有效提高了鳜鱼养殖经济效益,减少饵料消耗量以及苗期和养成期病害的发生,生态效益显著。

“昨夜江南春雨足,桃花瘦了鳜鱼肥。

”鳜鱼以其鲜美的肉质广受食客赞誉。

上世纪70年代,我国开始鳜鱼人工繁殖的研究,逐步形成了鳜鱼的人工繁殖、苗种培育和池塘养殖技术。

养殖过程中鳜鱼全程以活体幼杂鱼为饵料。

由中国水产科学研究院珠江水产研究所主导研发的“鳜鱼优良品种培育与健康生态养殖技术推广应用”体系,极大促进了广东鳜鱼养殖的良种化和鳜鱼产业升级,对于鳜鱼养殖业以及其它淡水鱼养殖业的绿色发展均具有重要的引领与示范作用。

近年来,配合饲料替代幼杂鱼养殖“广清1号”也取得突破性进展。

“广清1号”新品种性状优势明显广东是鳜鱼主养区,年产量近15万吨,约占全国总产量的4成。

同时广东也是鳜鱼苗种的主产地,有70%的鳜鱼苗来自广东。

2012年,国家特色淡水鱼产业技术体系岗位科学家、中国水产科学研究院鳜鲈创新团队首席专家、中国水产科学研究院珠江水产研究所研究员叶星表示,她的团队调研发现,鳜鱼在养殖过程中普遍存在生长速度慢、个体均匀度不高、成活率比较低的问题,往往在一个养殖周期结束时,还有20%-25%的个体达不到上市规格,需要继续养殖。

2013年,团队从安徽秋浦河、洞庭湖收集的翘嘴鳜野生群体和清远市清新区宇顺农牧渔业科技服务有限公司保种的翘嘴鳜“华康1号”选育群体中挑选出600尾个体,作为基础群体进行翘嘴鳜新品系选育,选育以生长速度和成活率为目标性状,采用家系选育技术,经连续4代的选择育种,最终培育出了翘嘴鳜新品种“广清1号”。

东海水产研究所导师简介071004水生生物学专业导师庄平,男,博士,中国水产科学研究院东海水产研究所副所长,研究员,中国水产科学研究院重点研究领域首席科学家。

主要研究方向:水产养殖生理生态学、水生动物保护生物学、河口生态学。

获国家及省部级科技进步奖12项。

在国内外核心刊物发表论文100余篇。

“新世纪百千万人才工程”国家级人选,农业部有突出贡献中青年专家。

2009年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

国家农业部第八届科学技术委员会委员,中华人民共和国濒危物种科学委员会协审专家,国家海洋局国家级海域使用论证评审专家,国家环境保护部国家级自然保护区管理评估专家。

《海洋渔业》主编,《水产学报》、《渔业科学进展》编委。

华东师范大学动物学学科、华中农业大学水产学学科兼职教授/博士生导师。

通讯地址:上海市杨浦区军工路300号东海水产研究所邮政编码:200090联系电话:E-mail:pzhuang@章龙珍,女,研究员。

主要研究方向:水产动物苗种繁育技术、水产动物生殖生物学及生殖调控技术、水产动物配子冷冻保存技术。

主持和参加国家“八五”、“九五”、“十五”重点科技攻关计划;“十一五”支撑计划、国家自然科学基金、科技基础性专项、科技基础条件平台、“863”计划、部重点课题;中国水产科学研究院科研基金、上海市重点科技攻关等共26项。

获国家技术发明奖二等奖1项,省部级等科技进步奖12项。

共发表论文100余篇,多篇论文获优秀学术论文奖。

获发明专利3项,实用新型专利10项。

获中国水产科学研究院突出贡献奖和上海市“三八”红旗手称号。

2004年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

上海海洋大学、大连水产学院硕士生导师。

上海市杨浦区第十三届、第十四届人大代表。

通讯地址:上海市杨浦区军工路300号东海水产研究所邮政编码:200090联系电话:021-E-mail:马凌波,男,1972年11月生,中国水产科学研究院水产生物技术实验室主任,博士,研究员,水科院水产生物技术学科和遗传育种学科委员会委员,主要研究方向为水生生物遗传资源的调查和分析,水生生物遗传多样性,分子标记辅助育种,以及水生生物功能基因组学研究等工作。

中国水产科学研究院长江水产研究所专业技术人员岗位晋级细则长江所隶属中国水产科学研究院,是水产科技创新的重要载体,是长江流域农业科技的“国家队”,致力于为长江流域提供高品质的水产科技产品和服务。

长江所设立于1960年,已有60多年的历史。

在水产行业最早建立了完整的水产行业学科体系。

现已形成了覆盖水产、养殖和加工三大产业的全产业链发展模式和产业链竞争优势,成为国内水产领域的重要研究机构和国际知名研究机构。

其中水产养殖业和水产品加工业是长江所支柱产业之一。

长江所自1984年成立以来先后建立了5个国家级水产种质资源圃、4个国家水产种质资源库和1个国家水产原种库。

依托“长江1号”长江流域水禽种质资源库(简称“鸟瞰库”)和1个国家水产种质资源保护基地(简称“2号基地”),开展了长江流域水产种质创新工作,建立了长江流域水产繁育技术体系和畜禽苗种繁育技术体系。

一、基本条件政治素质好,有较强的事业心和责任感,品行端正,爱岗敬业,勤勉敬业,具备良好的职业道德素养和较强的团队协作精神,有一定的实践经验和工作业绩。

具有博士学位或副高以上职称,具有三年以上工作经历。

符合长江所职称评审条件要求(见附件)。

长江所属事业单位、公益一类事业单位中的人员不能参与职称评定工作。

符合条件单位需提交人事档案。

从事一线岗位人员职称评定工作应具备以下条件:具备全日制本科以上学历或同等以上资格,取得硕士学位前在该单位从事过项目研究管理、学术研究及其他实际工作;取得博士学位后从事过研究管理及相关工作,取得博士学位前3年或相应职务聘期内服务期满3~5年以上;取得相应职务聘期结束后可参加职称评定,可参照公务员标准参加职称评定。

符合条件人员需提供相关证明材料。

二、晋升条件在职称系列晋升职称资格条件中明确规定,担任副高级专业技术职务或副高级以上职称人员,应具有下列条件之一:获得国家科学技术奖励或国家、行业技术研究成果奖,获得国家级科技奖励或国家、事业单位优秀科技成果奖,或国家级、行业或领域科技重大专项立项(如国家和行业重大专项、省级科技项目等)。

中国水产科学研究院黄海水产研究所水产遗传育种中心引智基地申报材料一、基地介绍中国水产科学研究院黄海水产研究所水产遗传育种中心位于青岛市即墨市鳌山卫镇海滨区。

地处黄海之滨的鳌山湾湾畔,位于青岛市东北43公里,即墨市东部20公里处。

鳌山湾西起鳌山卫镇,东至田横镇、田横岛旅游度假区,开口于女岛及鳌山头之间,宽11公里,湾口初水深10米,海岸线长达183公里,水源充足,污染源少,拥有理想的亲虾培育、育苗、养成等天然条件,适宜对虾养殖的水面1300公顷,海滩面积约8333公顷,24处岛屿、17处礁岩均适宜海参、鲍鱼等海珍品的生长。

“中心”的筹建始于2002年,2004年建成并投入使用。

“中心”占地50亩,另有实验水面50亩,主要设施包括:品种选育室、苗种扩繁室、家系保种平台、性状测试池、饵料室、锅炉房、变配电室、泵房、高位水池、沙滤池、传达室等,建有配套的水、电、气、保障系统、生物标记、选育种研究等专业实验室。

“中心”的建设得到上级主管部门和地方政府的大力支持,青岛市人民政府无偿划拨了建设用地并提供了前期建设费用,农业部批准建设了“海水养殖遗传育种中心”项目。

近几年来,“中心”在水产生物遗传育种研究领域迈出了坚实的步伐。

在前期工作的基础上,已经培育中国对虾“黄海1号”和“黄海2号”新品种并通过全国水产原种和良种审定委员会的审定。

在沿海地区的示范推广养殖,得到了主管部门和养殖企业的高度认同。

经过引进、吸收和自主创新,建立了适合我国国情的“水产动物多性状复合育种技术”体系,并推广到海、淡水多个养殖品种的育种研究中。

作为我国第一个建成并投入使用的水产遗传育种中心,“中心”已接待了多批省、部领导以及来自美国、加拿大、法国、挪威、马来西亚、韩国、新西兰等十几个国家和地区的专家,国内许多大学和研究院所的专家来中心进行学术交流。

二、基地承担课题情况基地建成以来,承担了国家“863”项目“中国对虾的遗传改良技术”(项目编号:2003AA603021),为保持和加强中国对虾优良性状,建立并完善80个以上家系或个体的分子标志技术等研究内容,在育种技术方面,除采用了群体选育技术外,开始规模化培育家系,开展家系内和家系间的顺序选育。

广东是全国水产养殖大省之一。

该大集中表现在面积大、单产高、体量大、品种多。

按照主要价值功能,广东水产养殖品种主要分为食用性和观赏性两大类。

食用性经济鱼类主要由传统大宗、名优新、珍稀濒危和特种四大类数百个个品种构成。

与之相应,还有一个分支,这就是观赏鱼。

观赏鱼是指具有休闲观赏、怡情娱乐价值的鱼类,或者体色鲜艳,或者体态奇特,或者泳姿优美。

世界鱼类有3-5万种,其中可供观赏的鱼类有2-3千种,而实际普遍饲养和常见的只有500种左右。

以广东省为例,观赏鱼主要是分为四大类,一是金鱼,该鱼为我国“国粹”,按照该产业分布,清远已是广东乃至全国金鱼养殖主产区;二是锦鲤,该鱼养殖则集中分布在广州、江门、东莞和中山等地;三是热带鱼,该类鱼品种更为庞杂,涵盖慈鲷科、攀鲈科、鳅科、鲶科等鱼类。

例如龙鱼属热带鱼中的古老鱼类,红鱼是珍稀濒危观赏鱼类,而七彩神仙鱼则属热带鱼中的慈鲷科;四是海水鱼,该类鱼品种极多,能在水族箱中饲养的主要是脂鲤科、花鳉科、攀鲈科鱼类,有数百种。

目前,广东观赏鱼养殖发展势头迅猛,已经成为渔业发展的增长点和渔农的增收点。

在该过程中,中国水产科学研究院观赏鱼研究室做了大量卓有成效的工作,其中之一就是构建观赏鱼关键繁育技术和推进其产业化。

该成果是将现代观赏鱼遗传育种原理运用到观赏鱼养殖中构建关键繁育技术,打造增长点,示范推广观赏鱼生态健康养殖技术,培育增收点,促进观赏鱼产业发展,实现社会经济生态效益三丰收。

一、技术集成该成果是中国水产科学研究院珠江水产研究所观赏鱼研究室数十年学术研究成果和技术推广工作的总结,是一个综合性高技○钟小庆牟希东2020-10--15术集成体,主要由以下细分技术构成:1、种质技术这是观赏鱼产业的源头,是观赏鱼产业的关键环节,是观赏鱼市场竞争的制高点。

该成果构建起了我国第一个淡水观赏鱼类种质基因资源库,保存100种观赏鱼,该遗传种质资源库可以向社会免费提供60余家单位的苗种和基因资源等,这是开展群体性和家系选育的物质基础,给予观赏鱼养殖及其产业发展以极大的技术支撑。

浙江海洋学院兼职研究生导师简介(按姓氏拼音排序)李秋芬,中国水产科学研究院黄海水产研究所研究员,理学博士,硕士生导师,中国水产学会资深会员,北太平洋海洋科学组织第八工作组成员。

主要从事水产养殖环境监测与调控、渔业水域环境微生物生态学及有益菌研究与开发工作,主持和参加完成了“虾池养殖环境中有机污染物微生物降解原理及方法”、“刺参池塘养殖环境细菌群落结构演替规律及其调控”、“工厂化大菱鲆养殖的疾病综合控制技术及中试示范”、“典型海湾生境和重要生物资源修复技术集成与示范”等国家自然科学基金、863计划课题、科技支撑计划、行业科研专项等10余项课题。

分离筛选了多株具有降解有机物、消除氨氮和亚硝酸氮等功能的有益菌株,并开发了复合有益菌制剂,用于不同养殖环境的修复;研究了养殖环境中多种细菌的数量分布规律;利用PCR-DGGE、生物信息学等分子生态学手段研究了对虾、刺参、网箱等多种海水养殖环境中微生物群落的结构特征及演替规律。

发表学术论文40余篇,其中SCI收录期刊9篇,第一作者18篇,授权发明专利4项,出版专著1部。

获得国家科技进步二等奖、国家海洋创新成果一、二等奖、山东省科技进步一等奖、水科院科技进步奖等10余项奖励。

柳淑芳,中国水产科学研究院黄海水产研究所研究员,理学博士,硕士生导师,山东省泰山学者“海洋渔业资源与生态学科”科研团队成员、农业科研杰出人才创新团队核心成员、中国水产科学研究院中青年拔尖人才。

主要从事海洋渔业生物学和分子生态学研究。

先后主持包括国家自然科学基金、“863”计划、科技支撑计划、科技基础性工作专项、农业行业专项、海洋行业专项、等省部级课题10余项。

在海洋渔业生物种质资源发掘与利用、近海衰退鱼类资源种群重建效果评估技术研发方面取得多项成果,获农业部优秀创新团队奖(等同于科研成果一等奖)1项、山东省科技进步二等奖1项、国家海洋局创新成果一等奖1项和水科院科技进步二等奖1项,授权国家专利2项,软件登记1项,发表论文35篇,其中17篇被SCI收录,参编出版著作1部。