成语中的古文知识

- 格式:doc

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:6

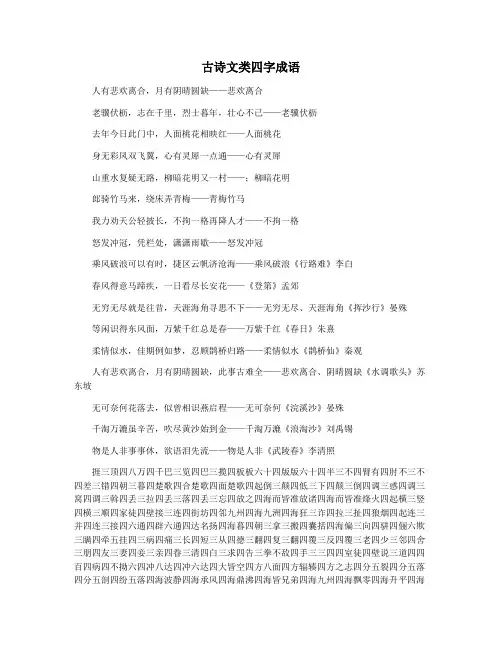

古诗文类四字成语人有悲欢离合,月有阴晴圆缺——悲欢离合老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已——老骥伏枥去年今日此门中,人面桃花相映红——人面桃花身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通——心有灵犀山重水复疑无路,柳暗花明又一村——;柳暗花明郎骑竹马来,绕床弄青梅——青梅竹马我力劝天公轻披长,不拘一格再降人才——不拘一格怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇——怒发冲冠乘风破浪可以有时,捷区云帆济沧海——乘风破浪《行路难》李白春风得意马蹄疾,一日看尽长安花——《登第》孟郊无穷无尽就是往昔,天涯海角寻思不下——无穷无尽、天涯海角《挥沙行》晏殊等闲识得东风面,万紫千红总是春——万紫千红《春日》朱熹柔情似水,佳期例如梦,忍顾鹊桥归路——柔情似水《鹊桥仙》秦观人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全——悲欢离合、阴晴圆缺《水调歌头》苏东坡无可奈何花落去,似曾相识燕启程——无可奈何《浣溪沙》晏殊千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金——千淘万漉《浪淘沙》刘禹锡物是人非事事休,欲语泪先流——物是人非《武陵春》李清照捱三顶四八万四千巴三览四巴三揽四板板六十四版版六十四半三不四臂有四肘不三不四差三错四朝三暮四楚歌四合楚歌四面楚歌四起倒三颠四低三下四颠三倒四调三惑四调三窝四调三斡四丢三拉四丢三落四丢三忘四放之四海而皆准放诸四海而皆准烽火四起横三竖四横三顺四家徒四壁接三连四街坊四邻九州四海九洲四海狂三诈四拉三扯四狼烟四起连三并四连三接四六通四辟六通四达名扬四海暮四朝三拿三搬四囊括四海偏三向四骈四俪六欺三瞒四牵五挂四三病四痛三长四短三从四德三翻四复三翻四覆三反四覆三老四少三邻四舍三朋四友三妻四妾三亲四眷三清四白三求四告三拳不敌四手三三四四室徒四壁说三道四四百四病四不拗六四冲八达四冲六达四大皆空四方八面四方辐辏四方之志四分五裂四分五落四分五剖四纷五落四海波静四海承风四海鼎沸四海皆兄弟四海九州四海飘零四海升平四海升平四海他人四海为家四海一家四海之内皆兄弟四荒八极四郊多垒四角俱全四脚朝天四马攒蹄四面八方四面出击四面楚歌四面受敌四平八稳四清六活四衢八街四山五岳四时八节四时之气四书五经四体百骸四体不勤四体不勤,五谷不分四亭八当四停八当四通八达四通五达四姻九戚四战之地四战之国四肢百骸四肢百体四至八道挑三拨四挑三豁四挑三拣四挑三检四挑三嫌四条三窝四投诸四裔推三推四推三阻四危机四伏微机四伏文房四宝文房四侯文房四士文房四物文房四艺五湖四海五零四散五洲四海言三语四眼观四处,耳听八方眼观四路,耳听八方眼空四海扬名四海一谦四益语四言三再三再四张三李四遮三瞒四志在四方志在四海重三迭四重三叠四。

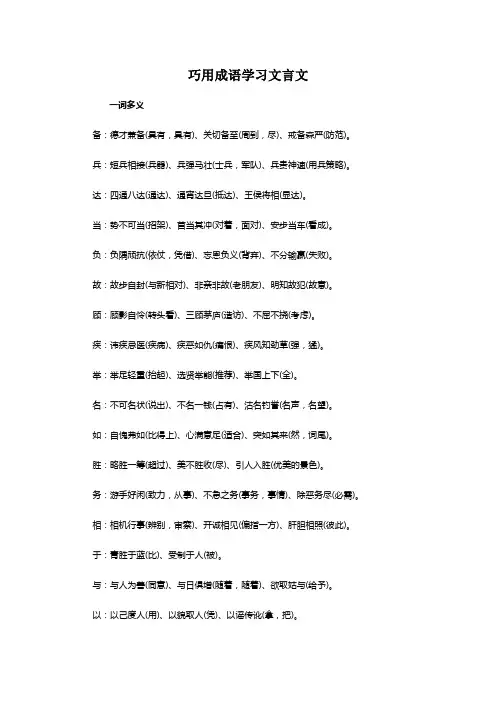

巧用成语学习文言文顾:顾影自怜(转头看)、三顾茅庐(造访)、不屈不挠(考虑)。

疾:讳疾忌医(疾病)、疾恶如仇(痛恨)、疾风知劲草(强,猛)。

举:举足轻重(抬起)、选贤举能(推荐)、举国上下(全)。

名:不可名状(说出)、不名一钱(占有)、沽名钓誉(名声,名望)。

如:自愧弗如(比得上)、心满意足(适合)、突如其来(然,词尾)。

胜:略胜一筹(超过)、美不胜收(尽)、引人入胜(优美的景色)。

务:游手好闲(致力,从事)、不急之务(事务,事情)、除恶务尽(必需)。

相:相机行事(辨别,审察)、开诚相见(偏指一方)、肝胆相照(彼此)。

于:青胜于蓝(比)、受制于人(被)。

与:与人为善(同意)、与日俱增(随着,随着)、欲取姑与(给予)。

以:以己度人(用)、以貌取人(凭)、以谣传讹(拿,把)。

因:因人成事(依托)、因利乘便(凭借,依托)、因材施教(按照)。

通假字1.同声旁的形声字通假。

如:①春华秋实:“华”通“花”,开花;②夫唱妇随:“唱”通“倡”,提倡;③被坚执锐:“被”通“披”,穿上。

2。

同(近)音形异字通假。

如:①矢口否定:“矢”通“誓”,立誓;②流言蜚语:“蜚”通“飞”,无按照;③秀外惠中:“惠”通“慧”,伶俐。

3.形声字与它的声旁字通假。

如:①拨乱终归:“反”通“返”,返回;②励精图治:“励”通“厉”,振作;③一暴十寒:“暴”通“曝”,晒。

词类活用1.名词的活用(1)名词用作一般动词的。

如:①不经之谈:经,常理,在这个成语中是“合常理”的意思(以下只指出活用意思);②萍水相逢:期,“约定”;③密云不雨:雨,“下雨”。

以上都是加了副词“不”而使原来的名词用作动词。

又如:①如覆薄冰:覆,“踩”;②衣锦还乡:衣,穿;③经天纬地:经、纬,计划。

以上都是带有宾语,名词用作动词。

(2)名词用作使动(意动)的.用作使动的如:①汗马功劳:汗,“使……出汗”;②损人利己:利,“使……得利”。

用作意动的如:①自相鱼肉:鱼肉,“以……当鱼肉”;②幕天度地:幕,“以……为幕”,席,“以……为席”;2.形容词的活用(1)形容词用作一般动词。

古代汉语有些句法结构和现代汉语不同,主要包括宾语前置、状语后置、定语后置、主谓倒装等。

其中宾语前置又分3种情况,是童鞋们必须掌握的知识点。

先了解一下宾语前置的3种情况,这3种情况大家必须熟记在心:

疑问代词作宾语要前置

否定句中代词作宾语要前置

用代词“是、之”复指宾语

疑问代词作宾语

何去何从:这里“何”是疑问代词,作“去、从”的宾语,按现代汉语语序应该是“到哪里?跟着谁?”,但文言文中不能说成“去何从何”,而要说成“何去何从”。

类似的成语还有“皮之不存,毛将焉附”“欲加之罪,何患无辞”等。

否定句中代词作宾语

时不我待:这个成语中有否定词“不”,同时代词“我”作宾语,所以说成“时不我待”,不能按现代汉语的语序说成“时不待我”。

类似的成语还有“岁不我与”“人莫予毒”等。

用代词“是、之”复指

唯利是图:本来应该说成“唯图利”,“只图利益”,但为了强调宾语“利”,特意把它提到动词“图”之前,并用代词“是”复指。

类似的成语还有“唯你是问、唯命是从、马首是瞻”等。

古文中还常见状语后置(也叫“介宾短语后置”)的句子,如“生于忧患,死于安乐”,按现代汉语语序应说成“在忧患中生存,在安乐中死亡”。

类似成语有“千里之行,始于足下”“无动于衷、无济于事”等。

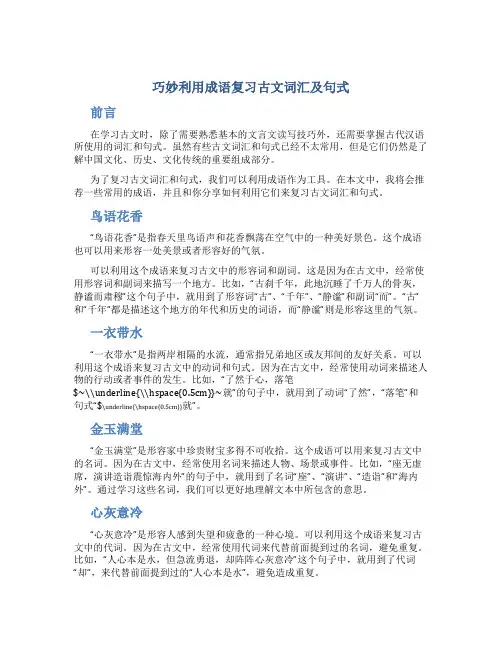

巧妙利用成语复习古文词汇及句式前言在学习古文时,除了需要熟悉基本的文言文读写技巧外,还需要掌握古代汉语所使用的词汇和句式。

虽然有些古文词汇和句式已经不太常用,但是它们仍然是了解中国文化、历史、文化传统的重要组成部分。

为了复习古文词汇和句式,我们可以利用成语作为工具。

在本文中,我将会推荐一些常用的成语,并且和你分享如何利用它们来复习古文词汇和句式。

鸟语花香“鸟语花香”是指春天里鸟语声和花香飘荡在空气中的一种美好景色。

这个成语也可以用来形容一处美景或者形容好的气氛。

可以利用这个成语来复习古文中的形容词和副词。

这是因为在古文中,经常使用形容词和副词来描写一个地方。

比如,“古刹千年,此地沉睡了千万人的骨灰,静谧而肃穆”这个句子中,就用到了形容词“古”、“千年”、“静谧”和副词“而”。

“古”和“千年”都是描述这个地方的年代和历史的词语,而“静谧”则是形容这里的气氛。

一衣带水“一衣带水”是指两岸相隔的水流,通常指兄弟地区或友邦间的友好关系。

可以利用这个成语来复习古文中的动词和句式。

因为在古文中,经常使用动词来描述人物的行动或者事件的发生。

比如,“了然于心,落笔$~\\underline{\\hspace{0.5cm}}~就”的句子中,就用到了动词“了然”,“落笔”和句式“$\underline{\hspace{0.5cm}}就”。

金玉满堂“金玉满堂”是形容家中珍贵财宝多得不可收拾。

这个成语可以用来复习古文中的名词。

因为在古文中,经常使用名词来描述人物、场景或事件。

比如,“座无虚席,演讲造诣震惊海内外”的句子中,就用到了名词“座”、“演讲”、“造诣”和“海内外”。

通过学习这些名词,我们可以更好地理解文本中所包含的意思。

心灰意冷“心灰意冷”是形容人感到失望和疲惫的一种心境。

可以利用这个成语来复习古文中的代词。

因为在古文中,经常使用代词来代替前面提到过的名词,避免重复。

比如,“人心本是水,但急流勇退,却阵阵心灰意冷”这个句子中,就用到了代词“却”,来代替前面提到过的“人心本是水”,避免造成重复。

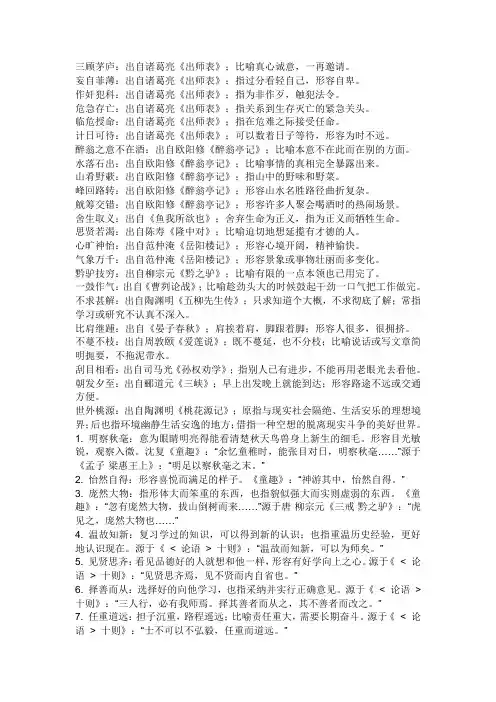

三顾茅庐:出自诸葛亮《出师表》;比喻真心诚意,一再邀请。

妄自菲薄:出自诸葛亮《出师表》;指过分看轻自己,形容自卑。

作奸犯科:出自诸葛亮《出师表》;指为非作歹,触犯法令。

危急存亡:出自诸葛亮《出师表》;指关系到生存灭亡的紧急关头。

临危授命:出自诸葛亮《出师表》;指在危难之际接受任命。

计日可待:出自诸葛亮《出师表》;可以数着日子等待,形容为时不远。

醉翁之意不在酒:出自欧阳修《醉翁亭记》;比喻本意不在此而在别的方面。

水落石出:出自欧阳修《醉翁亭记》;比喻事情的真相完全暴露出来。

山肴野蔌:出自欧阳修《醉翁亭记》;指山中的野味和野菜。

峰回路转:出自欧阳修《醉翁亭记》;形容山水名胜路径曲折复杂。

觥筹交错:出自欧阳修《醉翁亭记》;形容许多人聚会喝酒时的热闹场景。

舍生取义:出自《鱼我所欲也》;舍弃生命为正义,指为正义而牺牲生命。

思贤若渴:出自陈寿《隆中对》;比喻迫切地想延揽有才德的人。

心旷神怡:出自范仲淹《岳阳楼记》;形容心境开阔,精神愉快。

气象万千:出自范仲淹《岳阳楼记》;形容景象或事物壮丽而多变化。

黔驴技穷:出自柳宗元《黔之驴》;比喻有限的一点本领也已用完了。

一鼓作气:出自《曹刿论战》;比喻趁劲头大的时候鼓起干劲一口气把工作做完。

不求甚解:出自陶渊明《五柳先生传》;只求知道个大概,不求彻底了解;常指学习或研究不认真不深入。

比肩继踵:出自《晏子春秋》;肩挨着肩,脚跟着脚;形容人很多,很拥挤。

不蔓不枝:出自周敦颐《爱莲说》;既不蔓延,也不分枝;比喻说话或写文章简明扼要,不拖泥带水。

刮目相看:出自司马光《孙权劝学》;指别人已有进步,不能再用老眼光去看他。

朝发夕至:出自郦道元《三峡》;早上出发晚上就能到达;形容路途不远或交通方便。

世外桃源:出自陶渊明《桃花源记》;原指与现实社会隔绝、生活安乐的理想境界;后也指环境幽静生活安逸的地方;借指一种空想的脱离现实斗争的美好世界。

1. 明察秋毫:意为眼睛明亮得能看清楚秋天鸟兽身上新生的细毛。

出自古诗文的成语四字成语

嘿,朋友!你知道吗?好多我们现在常用的四字成语居然是出自古

诗文的呢!就比如说“柳暗花明”,这不就是从陆游的里来的嘛!“山重

水复疑无路,柳暗花明又一村”,这描绘的场景,多绝啊!就好像你在

迷宫里转啊转,觉得没出路了,突然眼前一亮,出现了一条光明大道。

再看看“悲欢离合”,这可是出自苏轼的,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”。

这不就跟我们的生活一样吗?有时候开心得像中了大奖,有时

候又难过到想哭,这不就是人生的各种滋味嘛!

还有“万紫千红”,来自朱熹的,“等闲识得东风面,万紫千红总是春”。

那画面,想象一下,各种各样的花儿争奇斗艳,红的、紫的、粉的,多热闹,多好看呀!

你想想,这些出自古诗文的成语,多有韵味啊!它们就像一颗颗璀

璨的明珠,从古代流传到现在,让我们的语言变得更加丰富多彩。

难

道你不觉得这是一件特别神奇、特别美妙的事情吗?

我的观点是:这些出自古诗文的四字成语,是中华文化的瑰宝,我

们应该好好传承和运用,让它们在现代生活中继续绽放光彩!。

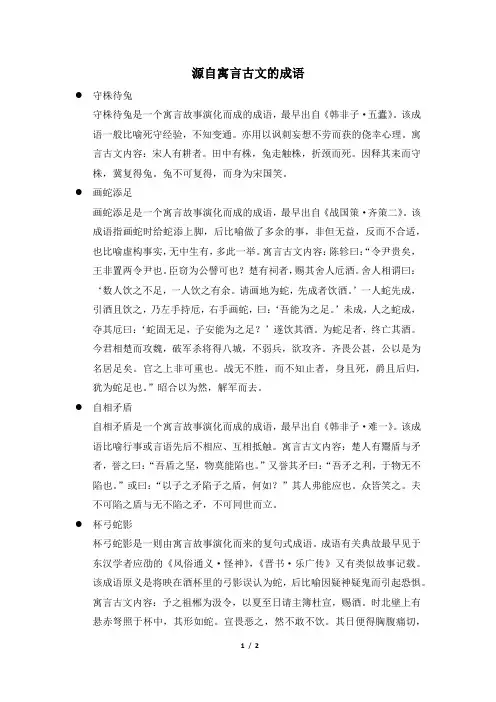

源自寓言古文的成语●守株待兔守株待兔是一个寓言故事演化而成的成语,最早出自《韩非子·五蠹》。

该成语一般比喻死守经验,不知变通。

亦用以讽刺妄想不劳而获的侥幸心理。

寓言古文内容:宋人有耕者。

田中有株,兔走触株,折颈而死。

因释其耒而守株,冀复得兔。

兔不可复得,而身为宋国笑。

●画蛇添足画蛇添足是一个寓言故事演化而成的成语,最早出自《战国策·齐策二》。

该成语指画蛇时给蛇添上脚,后比喻做了多余的事,非但无益,反而不合适,也比喻虚构事实,无中生有,多此一举。

寓言古文内容:陈轸曰:“令尹贵矣,王非置两令尹也。

臣窃为公譬可也?楚有祠者,赐其舍人卮酒。

舍人相谓曰:‘数人饮之不足,一人饮之有余。

请画地为蛇,先成者饮酒。

’一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:‘吾能为之足。

’未成,人之蛇成,夺其卮曰:‘蛇固无足,子安能为之足?’遂饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

今君相楚而攻魏,破军杀将得八城,不弱兵,欲攻齐。

齐畏公甚,公以是为名居足矣。

官之上非可重也。

战无不胜,而不知止者,身且死,爵且后归,犹为蛇足也。

”昭合以为然,解军而去。

●自相矛盾自相矛盾是一个寓言故事演化而成的成语,最早出自《韩非子·难一》。

该成语比喻行事或言语先后不相应、互相抵触。

寓言古文内容:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。

”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

众皆笑之。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

●杯弓蛇影杯弓蛇影是一则由寓言故事演化而来的复句式成语。

成语有关典故最早见于东汉学者应劭的《风俗通义·怪神》,《晋书·乐广传》又有类似故事记载。

该成语原义是将映在酒杯里的弓影误认为蛇,后比喻因疑神疑鬼而引起恐惧。

寓言古文内容:予之祖郴为汲令,以夏至日请主簿杜宣,赐酒。

时北壁上有悬赤弩照于杯中,其形如蛇。

宣畏恶之,然不敢不饮。

其日便得胸腹痛切,妨损饮食,大用羸露,攻治万端不为愈。

古文成语积累古文和成语是中国文化的重要组成部分,通过学习和积累,我们可以更深入地理解中国的历史和文化。

以下是一些常见的古文成语及其解释:温故知新:出自《论语》,意为温习旧的知识,得到新的理解和心得。

泛指通过复习旧的知识,能够获得新的认识和体验。

居安思危:出自《左传》,意为在安逸的环境中要考虑到可能出现的危险。

指要时刻保持警惕,不忘危险的存在。

任重道远:出自《论语》,原意为担子很重,路很远。

比喻责任重大,需要经过长期的奋斗。

死而后已:出自《论语》,原意是死了以后才罢手。

指为了完成一种责任而奋斗终生。

鞠躬尽瘁:出自诸葛亮的《出师表》,意为恭敬谨慎,竭尽心力。

指为了完成某项工作或任务,竭尽全力,毫无保留。

三人行必有我师:出自《论语》,意为三个人一起行走,其中必定有可以作为我的老师的人。

指要善于向他人学习,虚心请教。

亡羊补牢:出自《战国策》,原意是羊丢失了再去修补羊圈,还不算晚。

比喻出了问题以后想办法补救,可以防止继续受损失。

老马识途:出自《韩非子》,原意是老马认识路。

比喻有经验的人对事情比较熟悉。

塞翁失马,焉知非福:出自《淮南子》,意为塞翁失了马,怎么知道这不是好事呢?比喻坏事在一定条件下可以变为好事。

明日黄花:原指重阳节过后逐渐萎谢的菊花。

后多比喻过时的事物或消息。

落花流水:原形容暮春景色衰败。

后常用来比喻被打得大败。

朝三暮四:原指玩弄手法欺骗人。

后用来比喻常常变卦,反复无常。

纸上谈兵:在纸面上谈论打仗。

比喻空谈理论,不能解决实际问题。

也比喻空谈不能成为现实。

空城计:指在危急处境下,掩饰空虚,骗过对方的策略。

后多指用假象迷惑对方以达到某种目的的策略和方法。

围魏救赵:原指战国时齐军用围攻魏国的方法,迫使魏国撤回攻赵部队而使赵国得救。

后指袭击敌人后方的据点以迫使进攻之敌撤退的战术。

现多指包抄敌人的后方以迫使其撤兵的战术。

指鹿为马:指着鹿,说是马。

比喻故意颠倒黑白,混淆是非。

暗渡陈仓:指正面迷惑敌人,而从侧翼进行突然袭击的战略。

成语故事小古文成语,是汉语中的一种特殊词语,是由一定的文字组合而成,具有特定含义的固定词组。

成语在汉语中占有非常重要的地位,它不仅是语言文字的精华,更是中华民族智慧的结晶。

而成语故事,则是成语的来源和发展过程,通过成语故事,我们可以更好地理解和记忆成语,进而更好地运用成语。

在中国古代文学中,成语故事是一种常见的文学形式。

这些成语故事,既有历史典故,也有寓言故事,它们通过生动有趣的故事情节,传达了深刻的哲理和道理。

下面,我们就来看看一些有趣的成语故事。

1. 画蛇添足。

相传古时候有个人画了一条蛇,觉得画得不够,就在蛇身上再加了几只脚。

后来,有人看到了他画的蛇,笑话他说,“画蛇添足!”这个故事告诉我们,做事情要适可而止,不要过分追求完美,否则会适得其反。

2. 杯弓蛇影。

故事中有一个人到山林中打猎,因为饥饿和疲劳,看到了杯子和弓,以为是蛇,于是惊慌失措。

后来他才发现自己是多虑了,杯弓蛇影。

这个故事告诉我们,有时候我们的恐惧和焦虑是无端的,需要冷静思考,不要被虚幻的影子吓倒。

3. 纸上谈兵。

古代有一个人,他非常喜欢研究兵法,整天埋头苦读,以为自己已经通晓兵法,可以成为一名出色的将军。

但是当他真正面对战争时,才发现书本上的知识并不能解决实际问题。

这个故事告诉我们,光靠纸上谈兵是不够的,需要实践和经验的积累。

4. 杞人忧天。

古代有个人生性多疑,整天为各种可能发生的事情忧心忡忡。

有一天,他看到了一块石头,以为是天塌下来了,于是非常害怕。

这个故事告诉我们,不要无端担忧,要有理性的思考和判断,不要杞人忧天。

5. 刻舟求剑。

古代有两个人乘船过河,其中一个人不小心把剑掉到了河里。

他非常焦急,担心别人捡到剑,于是立刻拿刀在船舷上刻下一个记号。

当船到对岸时,他才发现,这个记号并不能帮助他找到丢失的剑。

这个故事告诉我们,要善于思考和分析,不要盲目行动。

以上就是一些有趣的成语故事,通过这些故事,我们可以更好地理解和运用这些成语。

成语小古文100篇及翻译1、专心致志古时候有个围棋高手,名叫秋,人们称他弈秋。

他有两个徒弟,其中一个专心好学,棋艺提高很快;另一个虽然也天天听课,但很不专心。

他看着老师,心里却想着天上有没有大雁飞来,老师的话一句也没听进去,棋艺自然也没有丝毫提高。

注释致:尽,极。

志:志趣,心意。

提示:指用心专一,注意力不分散。

2、哄堂大笑宋朝时候,有个叫冯相的官员。

有一天,他穿着一双新靴子走进办公的衙门。

一个同僚问他:“您买这双新靴子花了多少钱?”他抬起一只脚说:“九百。

”那个同僚惊奇地说:“怎么我这双靴子花了一千八百呢?”冯相又抬起另一只脚说:“这只也是九百。

”满屋的人都大笑起来。

提示:形容屋子里的人同时都大笑起来。

3、双管齐下唐朝有一位著名的画家名叫张璪,他擅长画山水、松石,特别是画松树尤其叫人称绝。

张璪作画的时候,有与众不同的地方,能左右手各握一管笔,可以同时在纸上作画。

一管笔画苍翠的松枝,另一管笔画枯干虬枝,画出的松树惟妙惟肖,谁看了他的画都感到惊奇,人们都说他是神笔。

张璪还有两个画画的绝招:一是用无笔头的秃笔绘画;二是用手指画画。

他拿一块白绢,用手指蘸上颜料,左抹右涂,一会儿就作成一幅山水树木的作品。

注释管:指笔。

提示:比喻两件事情同时进行。

4、栩栩如生我国古代哲学家庄子在自己著作中曾经写出了这样一个故事:“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适忘与!”意思是说,庄周做了一场梦,梦见自己变成一只美丽的蝴蝶,比真的蝴蝶还美,活灵活现,在空中翩翩起舞。

他觉得非常快活得意,简直忘记了世界还有庄周这么一个人。

襄王听了庄辛的话,感到十分振奋,封他为阳陵君,采用了他的计谋,收复了不少失地。

注释栩栩:活泼生动的样子。

提示:形容文学、艺术作品对人和其他生物的形象,表现得非常逼真,好像活的一样。

5、胸有成竹宋朝有个著名的画家叫文与可,特别擅长画竹子,他画的竹子栩栩如生。

为了画好竹子,他在自己房前屋后种了许多竹子,一年四季,他都在仔细观察竹子的形态和变化。

成语学古文文言实词不易(改变)之论不刊(删改)之论不过尔尔(如此)无可适(去)从以己度(推测)人质(询问)疑问难登峰造(至)极怨天尤(责怪)人缘(攀援)木求鱼引(拉长)吭高歌寡廉鲜(少)耻家徒(只有)四壁尸位素(白)餐不学无术(本领)如释(放下)重负不速(邀请)之客不期(约定)而遇文(掩饰)过饰非出类拔(超出)萃蔚为大观(景象)寄人(依附)篱下一词多义备:德才兼备(具备,具有)、关怀备至(周到,尽)、戒备森严(防备)。

兵:短兵相接(兵器)、兵强马壮(士兵,军队)、兵贵神速(用兵策略)。

达:四通八达(通达)、通宵达旦(到达)、达官贵人(显达)。

当:势不可当(抵挡)、首当其冲(对着,面对)、安步当车(当作)。

负:负隅顽抗(依仗,凭借)、忘恩负义(背弃)、不分胜负(失败)。

故:故步自封(与新相对)、非亲非故(老朋友)、明知故犯(故意)。

顾:顾影自怜(回头看)、三顾茅庐(拜访)、奋不顾身(考虑)。

疾:讳疾忌医(疾病)、疾恶如仇(痛恨)、疾风知劲草(强,猛)。

举:举足轻重(抬起)、选贤举能(推荐)、举国上下(全)。

名:不可名状(说出)、不名一钱(占有)、沽名钓誉(名声,名望)。

如:自愧弗如(比得上)、称心如意(适合)、突如其来(然,词尾)。

胜:略胜一筹(超过)、美不胜收(尽)、引人入胜(优美的景色)。

务:不务正业(致力,从事)、不急之务(事务,事情)、除恶务尽(必须)。

相:相机行事(鉴别,审察)、开诚相见(偏指一方)、肝胆相照(互相)。

于:青胜于蓝(比)、受制于人(被)。

与:与人为善(赞成)、与日俱增(跟着,随着)、欲取姑与(给予)。

以:以己度人(用)、以貌取人(凭)、以讹传讹(拿,把)。

因:因人成事(依靠)、因利乘便(凭借,依靠)、因材施教(根据)。

成语中的文言文成语都是一些固定的词组或短句,汉语成语大多是从古汉语文句中演化、凝结而来的,它在很大程度上保留着古汉语语法的特征,但在沉淀的过程中又有现代生活的积累,因此准确领会和把握成语的含义,无论是对古文学习,还是对现代文学习,无疑都是非常重要的。

一.词类活用A.名词用作动词声东击西:声,声张。

衣锦还乡:衣,穿。

不可名状:名,说出。

目不转睛:目,看。

不名一文:名,占有。

一鼓作气:鼓,擂鼓。

报仇雪恨:雪,洗刷。

月晕而风:风,刮风。

沐猴而冠:冠,戴帽子。

春风风人:第二个风,吹。

夏雨雨人:雨,淋。

不翼而飞:翼,展翼。

苗而不秀:苗,长了苗,但没有秀穗。

不衫不履:衫,穿衣服;履,穿鞋。

经天纬地:经,管理;纬,衡量。

袖手旁观:袖,笼着双手。

础润而雨:雨,下雨。

础,台阶,古时叠衬木柱子的石头。

B.名词用作状语狼吞虎咽:狼,虎,像狼(虎)一样的。

土崩瓦解:土,瓦,像……一样。

席卷天下:席,像席子一样的。

瓜剖豆分:瓜,豆,像……一样。

风餐露宿:风,露,在风中(在露天里)鬼哭狼嚎:鬼,狼,像……一样南征北战:南,在南方;北,在北方。

貌合神离:貌,在表面上;神,在实际上。

再如水深火热、风驰电掣、粉妆玉砌、鹤立鸡群、虎踞龙盘、涣然冰释等。

C.形容词用作名词披坚执锐:坚固的铠甲;锋利的武器。

扶老携幼:老年人;小孩子。

扶贫济困:贫穷的人;走投无路的人。

改邪归正:邪恶的事情;正道。

逢凶化吉:凶险的情况;吉祥的境况。

拈轻怕重:轻巧的事情;重担子。

舍近求远:身边的人和事;远处的人和事。

喜新厌旧:新人;旧人。

弃旧图新:旧的事物;新的面貌。

去粗取精:粗糙的东西;精华。

化险为夷:危险的处境;平安的处境。

激浊扬清:浑浊的的;清廉的行为。

驾轻就熟:轻巧的车子;熟悉的道路。

扶弱抑强:弱势群体;豪强地主。

D.形容词用作动词目空一切:空,什么也没有——把一切看得什么也没有。

形容骄傲自大。

自圆其说:圆,圆圈——圆合,使其没有破绽。

自高自大:高,高大——看得很高;大,伟大——看得伟大。

1.0绪论成语是汉语词句的特殊用法,是汉语的一大特色,也是汉语独有的语言。

成语的产生主要及较为常见的几个来源。

源于古代神话,神话传说,寓言故事含义深刻,富有教育意义而概括成为成语例如:愚公移山、女娲补天。

其余还有很多源于如历史故事、前人故事、寓言传说、古人原句、截用或改易古人语句、群众口语,谚语俗语、外来或改造的成语和生活的新生成语。

当然随着社会、生活、文化的发展,还会有更多种类的成语“创造”出来。

成语大部分与古代典籍有关,从整体来说,成语是用文言文的形式表达,是古代汉语在现代汉语中遗留现象。

成语是现代汉语中遗留的古代汉语的活化石。

在成语中不仅保留着不少于现代汉语不同的古代读音,保留着大量的古词义,而且还保留着许多与现代汉语不同的古代汉语特有的汉语现象。

从时间上看,在“五四”以前的悠久的历史时期内汉族人民所使用的语言都可以称为古代汉语。

它是通过书面形式保留下来的。

汉语的古代书面语大致有两个系统:一个是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语以及后代用这种书面语写成的作品,即通常所说的文言;一个是六朝以后在北方话基础上形成的古白话。

六朝时对佛经的翻译用了当时的口语。

文人们也渐渐认识到模仿古人的弊端。

其实,先秦口语基础上形成的古汉语书面语和古白话都与当时的口语联系紧密。

《尚书》,在我们看来似乎是非常难读的,却也只是当时的口语而已。

其实,说它难读也不然。

我们现在有不少成语都出自《尚书》。

如:若网在纲,有条不紊。

若火之燎于原,不可向迩,其犹可扑灭?(《尚书•盘庚》)古代汉语是与现代汉语相对而言的。

关于汉语的分期,大致可分为以下几个阶段:上古汉语:先秦两汉时期、中古汉语—:魏晋至隋唐五代时期、近古汉语:宋元以后“五四”运动前、现代汉语:“五四”运动以来至今。

由于古代的口语无从寻觅,所以对于古代汉语的了解,我们现在接触到的只能是古代的书面语。

汉语的古代书面语有两个系统,以先秦口语为基础形成的上古汉语书面语以及后代用这种书面语写成的作品。

古文观止中的成语古文观止是我国古代作家刘义庆所编撰的一部文集,收录了许多优秀的古代文章,是学习古代文学的重要参考资料。

其中,也包括了许多常用的成语,这些成语深入人心,成为了汉语表达中不可或缺的一部分。

本文将介绍一些出自古文观止的成语,并对其来历、用法和意义进行详细解析。

1. 金石之言成语解释:金石之言指的是言辞坚定、铿锵有力、确凿无疑的话语。

金石之言源于碑铭石刻,特指具有铁一般坚定性质的话语。

典故来源:金石之言的典故可以追溯到《古文苑》中的《郑忠義碑》。

郑忠义是唐朝岑参的父亲,在抵抗安禄山叛乱的战斗中,他率领士兵坚决抵御,最终以自己的生命为代价换取对方投降。

为了纪念这位忠勇之士,唐代官员为他立了一座碑。

在《郑忠义碑》中有一句名言:“志士仁人,无求生以害忠义。

”这句话意味着忠义之士不会为了自己的生命而背离自己的信仰和原则。

这种坚定的人格,后来被比喻为“金石之言”。

用法示例:他的演讲词充满着金石之言,让人深受鼓舞。

2. 囫囵吞枣成语解释:囫囵吞枣指的是不加分辨、不加区分地一口吞下整个枣子,比喻学习或接受信息不加思考或加以理解。

典故来源:囫囵吞枣的典故来自《古文苑》中的《扬雄别赋》。

扬雄是西汉时期的文学家,他的文章优美而有深度,是该时期的重要文化人物。

在《扬雄别赋》中,扬雄用“囫囵吞枣”的形象比喻许多文章缺乏内涵,只顾形式,读者也只是追求情趣而不去探讨其深意。

这种类似于吞枣而不咀嚼的阅读方式,被扬雄批评为肤浅鲁莽。

用法示例:他对于这个问题只是囫囵吞枣地回答了一句。

3. 锦上添花成语解释:锦上添花指的是美好的事物再增加一点更加美好的东西,形容事物更加完美的发展或情况更加美好。

典故来源:锦上添花的典故可以追溯到《古文苑》中的《姚黄魏三叔子诗》。

姚黄魏三叔子是三国时期曹操的谋士,他们三人都是文学才子,以诗歌写作而闻名。

《姚黄魏三叔子诗》中的一句诗:“君贻锦绣不插蚂蚁之翼”,寓意曹操才华出众,使锦绣更加美好,即锦上添花。

叶公好龙古文:叶公子高好龙,钩以写龙,凿以写龙,屋室雕文以写龙。

于是天龙闻而下之,窥头于牖,施尾于堂。

叶公见之,弃而还走,失其魂魄,五色无主。

是叶公非好龙也,好夫似龙而非龙者也。

译文:叶公子高非常喜欢龙,用钩子画龙,用凿子刻龙,住处雕刻的图案也都是龙,住处雕刻的图案也都是龙。

天上的真龙听说了,就从天上下来。

龙头从窗户探进来,龙尾拖在厅堂里。

叶公一见,转身就跑,吓得魂不附体,脸色都变了。

由此看来,叶公并不是真的喜欢龙,他喜欢的,是似龙非龙的东西。

画蛇添足楚有祠者,赐其舍人卮酒。

舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。

请画地为蛇,先成者饮酒。

”一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:“吾能为之足。

”未成,一人之蛇成,夺其卮,曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

译文楚国有个贵族,祭过祖宗以后,便把一壶祭酒赏给前来帮忙的门客。

门客们互相商量说:“这壶酒大家都来喝则不够,一个人喝则是足够的。

让咱们各自在地上比赛画蛇,谁先画好,谁就喝这壶酒。

” 有一个人最先把蛇画好了。

他端起酒壶正要喝,却得意洋洋地左手拿着酒壶,右手继续画蛇,说:“我能够再给它添上几只脚呢!”可是没等他把脚画完,另一个人已把蛇画成了。

那人把那壶酒抢过去,说:“蛇本来是没有脚的,你怎么能给它添上脚呢?”说罢,便把壶中的酒喝了下去。

那个给蛇画脚的人最终没有喝到酒。

画龙点睛X僧繇于金陵安乐寺,画四龙于壁,不点眼睛.每曰:"点之则飞去。

"人以为诞,因点其一。

须臾,雷电破壁,一龙乘云上天,不点睛者皆在。

传说,有一年,梁武帝要X僧繇为金陵的安东寺作画,在寺庙的墙壁上画四条金龙。

他很快就画好了,但是没有画上眼睛。

自己说:“如果点上眼睛,就会飞去的。

”人们以为他的话很荒诞,就试着画上了一条龙的眼睛。

一会儿,雷电击破了墙壁,一条龙乘云飞向空中。

其余三条没有画上眼睛的龙却依旧还在。

这样可以不?守株待兔原文宋人有耕者。

《出师表》展现的大智慧曾评“最感人的古文”,诸葛亮的《出师表》屡屡上榜。

这是诸葛亮写给蜀汉后主刘禅的表文,全文言辞恳切,饱含着对国家、对君主的忠诚与美好期待。

《出师表》只有741个字,却成为千古传颂的表文,并为我们贡献了20个智慧成语,一起来了解一下诸葛亮的智慧与对国家的情感吧!1、妄wàng自zì菲fěi薄bó【原句】恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

【释义】意思是过分看轻自己,形容自卑。

2、引yǐn喻yù失shī义yì【原句】不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

【释义】指说话不恰当,不合道理。

3、陟zhì罚fá臧zāng否pǐ【原句】宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。

【释义】陟:提拔;罚:惩罚。

臧否:品评,褒贬。

赏罚褒贬。

4、作zuò奸jiān犯fàn科kē【原句】若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

【释义】意思是为非作歹,触犯法令;指干违法乱纪的事。

5、裨bì补bǔ阙quē漏lòu【原句】必能裨补阙漏,有所广益。

【释义】意为弥补缺漏、不足之处。

6、计jì日rì而ér待dài【原句】则汉室之隆,可计日而待也。

【释义】可以数着日子等待。

形容为时不远。

7、三sān顾gù茅máo庐 lú【原句】先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事。

【释义】汉末刘备去南阳郡邓县隆中聘诸葛亮。

比喻真心诚意,一再邀请。

8、夙sù夜yè忧yōu叹tàn【原句】受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明。

【释义】夙夜:朝夕,日夜。

整天忧愁叹息。

9、庶shù竭jié驽nú钝dùn【原句】当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

成语中的古文知识

一、积累重点实词

掌握实词的含义是读懂文言文的第一步,而成语中则保留了重点实词的特殊意义。

利用成语,可以比较轻松地掌握实词的意义:

飞禽走兽:走,奔跑

引而不发:引,开弓;发,射箭

扬汤止沸:汤,热水

短兵相接:兵,兵器

相机行事:相,仔细看

不刊之论:刊,删减

不易之论:易,改变

亡羊补牢:亡,逃跑;牢,牲畜的圈

感激涕零:涕,眼泪

揭竿而起:揭,举起

穷兵黩武:穷,终极,竭尽

无声无臭:臭,气味

尾大不掉:掉,摇摆

扬长而去:去,离开

无可适从:适,去

以己度人:度,推测

怨天尤人:尤,责怪

缘木求鱼:缘,攀援

寡廉鲜耻:鲜,少

家徒四壁:徒,只有

尸位素餐:素,白

如释重负:释,放下

不速之客:速,邀请

文过饰非:文,掩饰

词语都有本义和引申义。

上面展示的都是词语的本义,也就是其本来意义,在本意的基础上衍生出来的意义叫做引申义。

词义的延伸很有意思,各种意义之间井然有序,似乎都藏着一个思维故事。

请看下面两个词语词义的变化过程:

兵——

本义是武器,“兵不血刃”“短兵相接”“厉兵秣马”

引申为“军队”,“兵多将广”“草木皆兵”“兵临城下”

进一步引申为“战争”,“纸上谈兵”“兵连祸结”“兵荒马乱”

引申为“用兵、指挥作战”,“兵贵神速”“兵不厌诈”

穷——

本义为“终极、竭尽”,“穷兵黩武”

引申为“到尽头”,穷途末路、山穷水尽

引申为“探究”,穷根究底

引申为“处境不好”,穷寇勿追、穷当益坚

引申为“仕途不顺利”,穷而后工、穷达有命

我们可以用成语积累重点实词的一词多义现象,比如:

备:德才兼备(具备,具有)、关怀备至(周到,尽)、戒备森严(防备)

达:四通八达(通达)、通宵达旦(到达)、达官贵人(显达)

当:势不可当(抵挡)、首当其冲(对着,面对)、安步当车(当作)

负:负隅顽抗(依仗,凭借)、忘恩负义(背弃)、不分胜负(失败)

故:故步自封(与新相对)、非亲非故(老朋友)、明知故犯(故意)

顾:顾影自怜(回头看)、三顾茅庐(拜访)、奋不顾身(考虑)

疾:讳疾忌医(疾病)、疾恶如仇(痛恨)、疾风知劲草(强,猛)

举:举足轻重(抬起)、选贤举能(推荐)、举国上下(全)

名:不可名状(说出)、不名一钱(占有)、沽名钓誉(名声,名望)

如:自愧弗如(比得上)、称心如意(适合)、突如其来(然,词尾)

胜:略胜一筹(超过)、美不胜收(尽)、引人入胜(优美的景色)

务:不务正业(致力,从事)、不急之务(事务,事情)、除恶务尽(必须) 相:相机行事(鉴别,审察)、开诚相见(偏指一方)、肝胆相照(互相)

与:与人为善(赞成)、与日俱增(跟着,随着)、欲取姑与(给予)

因:因人成事(依靠)、因利乘便(凭借,依靠)、因材施教(根据)

二、词类活用

在现代汉语中,很多词语都有其固定的语法功能,但在古代汉语中,有些词在特殊的语言环境下,可以临时改变词性,具有新的语法功能,这就叫做“词类活用”。

用成语来归类学习词类活用,是很好的方法。

1.名词用作状语。