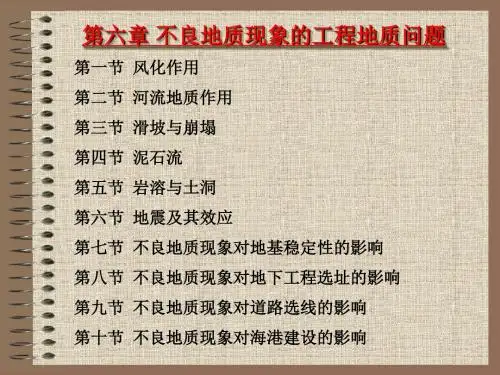

不良地质现象的工程地质问题

- 格式:ppt

- 大小:756.00 KB

- 文档页数:21

不良地质处理方案不良地质是指土壤性质差异性大、土质不均匀、地下水位高等不利于工程建设的地质情况。

遇到不良地质问题,工程施工和地质治理的需要成为了亟待解决的问题。

本文将从优化施工工艺、加强地质勘探和采用适当的地质处理方法等方面提出一些处理不良地质的方案。

首先,优化施工工艺是处理不良地质问题的重要手段之一、施工过程中应根据地质条件选用合适的技术和设备,合理组织施工作业。

针对土质不均匀的情况,可以采用土壤改良技术,如夯实法、冲击法、贯入法等,以改善土壤质地和加固地基。

对于地下水位高的情况,可以采用压水平衡、冻结法等控制地下水的方法,以确保施工安全。

其次,加强地质勘探是有效处理不良地质问题的关键步骤。

地质勘探可以提供详细的地质信息,为后续的地质处理提供参考。

在地质勘探中,可以采用地质勘探技术,如钻孔、试探等,以获取地下土层的物理力学性质、水文地质特征等。

同时,还可以结合地球物理勘探、遥感技术等综合手段,以获取更全面、准确的地质信息。

最后,选择适当的地质处理方法也是解决不良地质问题的关键。

根据具体不良地质情况,可以采用土质改良、基坑加固、排水处理等方法。

土质改良可以通过加入修改剂等手段,改变土壤的物理和化学特性,提高土壤的承载力和稳定性。

基坑加固可以采用混凝土梁、钢支撑等方式,加固基坑的周边土体,保证基坑的稳定和安全。

排水处理可以采用井点降水、泵站抽水等方法,降低地下水位,控制地下水的影响。

总之,处理不良地质问题需要综合运用施工工艺优化、地质勘探加强和适当的地质处理方法。

通过优化施工工艺,合理组织施工作业,可以提高施工质量和安全性。

通过加强地质勘探,获取详细的地质信息,为后续的地质处理提供依据。

通过选择适当的地质处理方法,改良土壤性质、加固基坑和控制地下水位,可以有效解决不良地质问题,保证工程的顺利进行。

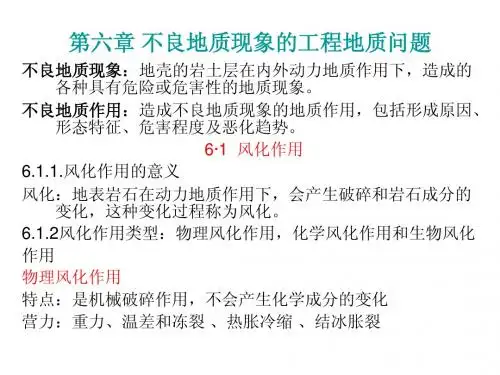

第六章不良地质现象的工程地质问题1.不良地质现象:不良地质现象(地质灾害)是指由于地质作用对人类生存和发展造成的危害。

它包括:自然地质灾害:自然地质作用引起的灾害。

人为地质灾害:由于人类工程活动使周围地质环境发生恶化而诱发的地质灾害。

由自然地质作用和人类工程活动所引起的物理地质现象,包括岩石风化、冲沟、滑坡、崩塌、岩溶、泥石流、潜蚀、冻融、地震、风沙、地面沉降、海岸湖岸水库的岸边再造等等,这些作用都给工程建设活动带来严重的影响和危害。

我们把这些危害工程建设的地质作用统称为不良地质作用。

2.风化作用(地表及地面以下一定深度的岩石,在气温变化、水溶液、气体及生物等各种营力的作用下,其成分和结构不断地发生变化,这些改变岩体成分和结构的地质作用,总称为风化作用。

)(1)物理风化作用;特点:岩石有自然因素作用下,发生机械破碎,而无明显的成分改变。

影响因素:气温变化、冰劈作用、盐类结晶膨胀等(2)化学风化作用(地表岩石受水、氧及二氧化碳的作用而发生化学成分的变化,并产生新矿物的作用,称为化学风化作用。

):水化作用、氧化作用、水解作用、溶解作用(3)生物风化作用:由于生物的活动对岩石与矿物所引起的破坏作用,为生物风化作用。

生物对岩石的破坏作用既有机械的又有化学的3.河流地质作用(1)流水的侵蚀作用:包括溶蚀和机械溶蚀两种方式。

1)流水对河床的冲刷2)流水对河岸的掏蚀(2)流水的搬运作用(3)流水的堆积作用4.河谷的类型:(1)侵蚀谷发展成为河谷分三个阶段:峡谷型、河漫滩河谷、形成河谷(2)河流阶地可分为:侵蚀阶地、堆积阶地(上迭阶地、内迭阶地、嵌入阶地)、基座阶地。

5.河岸掏蚀破坏的防护:首先要确定河岸掏蚀破坏的地段。

防护措施可分为两类:一类是直接防护河岸不受冲蚀作用的措施。

如抛石、铺砌、混凝土块堆砌、混凝土板、护岸挡墙、岸坡绿化等。

另一类是调节径流以改变水流方向、流速和流量的措施。

只有综合采用整治与预防措施并举,以及按经济技术指标对比的方法来选择决定方案时,才能取得最大的效益。

5.7 不良地质现象对工程的影响5.7.1 不良地质现象对地基稳定性的影响1.基本概念(1)地基:直接支承建(构)筑物重量的地层。

(2)基础:建(构)筑物在地下直接与地基相接触的部分。

(3)天然地基(图5-29a):未经加固的地基,基础直接砌置其上。

(4)人工地基(图5-29b):经人工加固处理后的地基;当基础的埋置深度小于5m者,称为浅基;当基础埋置深度等于或大于5m者,则称为深基。

图5-29 地基与基础示意图a-天然地基;b-人工地基(桩基础)(5)地基承载力:指地基所能承受由建(构)筑物基础传来的荷载的能力。

(6)持力层:地基中直接支持建(构)筑物荷载的岩土层,其直接与基础底面接触,起到直接支承基础的作用。

(7)下卧层:持力层以下的岩土层。

(8)地基均匀性:地基岩土在纵横方向沉降及沉降差符合有关规定要求;可根据持力层层面坡度、持力层及第一下卧层的地层厚度差值或压缩层内的压缩模量等来判别。

2.岩溶与土洞对地基稳定性的影响A.影响(1)洞顶坍塌,地基突沉:洞穴顶板稳定性可根据洞穴空间是否填满而定。

(2)地基不均匀:地表岩溶的溶槽、石芽、漏斗等造成基岩面起伏较大,且在凹面处存在软土层。

B.防治(1)查明建筑场地内岩溶与土洞的成因、形成条件、位置、埋深、大小、发育情况及分布情况;研究地表土层的塌陷规律;(2)建筑场地应选择在地势较高、地下水最高水位低于基岩面的地段;(3)建筑场地与抽、排水点有一定距离、建(构)筑物应设置在降落漏斗半径之外。

(4)建(构)筑物一般应避开抽水点地下水主要补给的方向,但当地下水呈脉状流时,下游亦可能产生塌陷。

3.地震液化与断裂对地基稳定性的影响A.影响(1)地震引起地基液化、产生震陷,使地基承载能力降低或丧失。

(2)断层带会影响地基的稳定性,特别在地震等因素促使其复活时。

B.防治(1)判别液化层:在一般的地震强度下(烈度6~9度,地面最大振动加速度平均值为0.1~0.4g),在地面以下15m深度内饱和的松至中密的砂和粉土是最常见的液化土。