地质灾害、不良地质作用、不良地质现象区别

- 格式:docx

- 大小:22.16 KB

- 文档页数:2

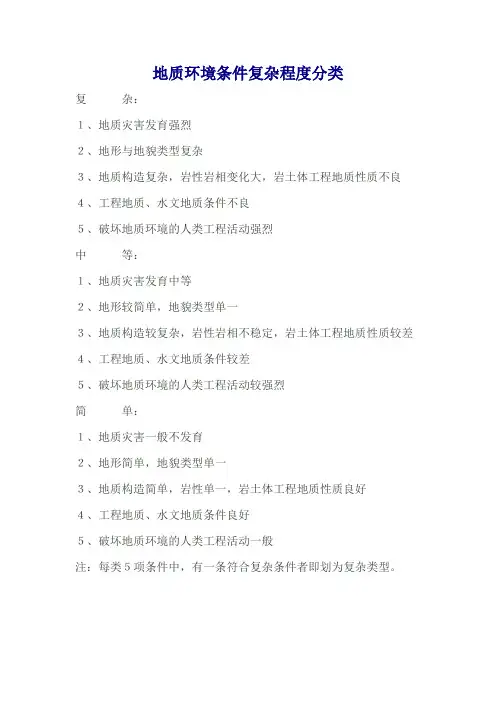

地质环境条件复杂程度分类复杂:1、地质灾害发育强烈2、地形与地貌类型复杂3、地质构造复杂,岩性岩相变化大,岩土体工程地质性质不良4、工程地质、水文地质条件不良5、破坏地质环境的人类工程活动强烈中等:1、地质灾害发育中等2、地形较简单,地貌类型单一3、地质构造较复杂,岩性岩相不稳定,岩土体工程地质性质较差4、工程地质、水文地质条件较差5、破坏地质环境的人类工程活动较强烈简单:1、地质灾害一般不发育2、地形简单,地貌类型单一3、地质构造简单,岩性单一,岩土体工程地质性质良好4、工程地质、水文地质条件良好5、破坏地质环境的人类工程活动一般注:每类5项条件中,有一条符合复杂条件者即划为复杂类型。

地质灾害主要分为:崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面塌陷等六种类型,其中崩塌、滑坡、泥石流是目前所有地质灾害发生次数中最多的三种。

上述六种地质灾害类型的特征如下:崩塌是指地质体在重力作用下,从高陡坡突然加速崩落(跳跃)。

具有明显的拉断和倾覆现象。

滑坡是指地质体沿地质弱面向下滑动的重力破坏。

滑坡通常具有双重含义,可指一种重力地质作用的过程,也可指一种重力地质作用的结果。

泥石流是指由于降水(暴雨、冰川、积雪融化水)在沟谷或山坡上产生的一种携带大量泥砂、石块和巨砾等固体物质的特殊洪流。

其汇水、汇砂过程十分复杂,是各种自然和(或)人为因素综合作用的产物。

地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种地质现象。

地裂缝是地表岩层、土体在自然因素(地壳活动、水的作用等)或人为因素(抽水、灌溉、开挖等)作用下,产生开裂,并在地面形成一定长度和宽度的裂缝的一种宏观地表破坏现象。

地面沉降是在人类工程经济活动影响下,由于地下松散地层固结压缩,导致地壳表面标高降低的一种局部的下降运动(或工程地质现象)。

地质作用的分类根据产生地质作用的能源及作用发生的部位,地质作用分为内力地质作用和外力地质作用两类内力地质作用是因地球内部能产生的地质作用,这类地质作用主要发生在地下深处,有的可波及到地表。

不良地质作用的概念一、地质作用是指地球内部和地表发生的各种物理、化学、生物等过程,是地球演化和地壳形成的基本原因。

然而,并非所有地质作用都对人类活动或工程建设有利,一些对地质环境产生不良影响的作用被称为不良地质作用。

本文将围绕不良地质作用的概念展开,介绍其主要类型和影响。

二、不良地质作用的定义不良地质作用是指那些对于工程建设、农业生产、城市发展等人类活动产生不利影响的地质现象和地质过程。

这些作用可能导致地表塌陷、地震、滑坡、泥石流等灾害,对人类社会和生态环境造成危害。

三、主要类型1.地质灾害:不良地质作用的典型表现之一是地质灾害,包括但不限于地震、泥石流、滑坡、崩塌、泥石流等。

这些灾害往往具有突发性和破坏性,给周围的土地利用和人类居住带来极大的威胁。

2.地面沉降:地下水过度开采、土壤压实、沉积物压实等因素可能导致地面沉降。

地面沉降不仅影响城市基础设施,还可能引发地下水位下降、地表下陷等问题,给地下工程和建筑物带来损害。

3.地下水位下降:过度抽取地下水会导致地下水位下降,造成地下水资源的枯竭。

这不仅影响农田灌溉,还可能导致地层沉降、地下空洞形成,给基础设施和地下工程带来不利影响。

4.土壤侵蚀:不良的土地利用和过度开发可能导致土壤侵蚀,特别是在山区和丘陵地带。

土壤侵蚀使得土地质量下降,农田失去肥力,同时还可能引发泥石流等灾害。

5.地热活动:地热资源的过度开采和地热活动可能导致地热梯度的变化,对周围地质环境产生不利影响。

例如,可能引发地壳的变形和地震活动。

四、影响与防治1.影响:不良地质作用对人类社会和生态环境造成的影响是巨大的。

地质灾害可能导致人员伤亡、财产损失,地下水位下降和地面沉降则直接影响城市的可持续发展,土壤侵蚀和地热活动也威胁到农业生产和生态平衡。

2.防治:针对不良地质作用,应采取综合的防治措施。

包括但不限于加强地质监测预警体系的建设,合理开发利用地下水资源,采取生态恢复和水土保持措施,科学规划和管理城市用地,加强地震、滑坡等地质灾害的防范与治理。

地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。

如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化,以及地震、火山、地热害等。

不良地质现象通常叫做地质灾害,是指自然地质作用和人类活动造成的恶化地质环境,降低了环境质量,直接或间接危害人类安全,并给社会和经济建设造成损失的地质事件。

地质灾害是指,在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。

如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷、岩爆、坑道突水、突泥、突瓦斯、煤层自燃、黄土湿陷、岩土膨胀、砂土液化,土地冻融、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化,以及地震、火山、地热害等主要分类方法地质灾害的分类,有不同的角度与标准,十分复杂.就其成因而论,主要由自然变异导致的地质灾害称自然地质灾害;主要由人为作用诱发的地质灾害则称人为地质灾害。

就地质环境或地质体变化的速度而言,可分突发性地质灾害与缓变性地质灾害两大类。

前者如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷、地裂缝,即习惯上的狭义地质灾害;后者如水土流失、土地沙漠化等,又称环境地质灾害。

根据地质灾害发生区的地理或地貌特征,可分山地地质灾害,如崩塌、滑坡、泥石流等,平原地质灾害,如地质沉降,如此等等。

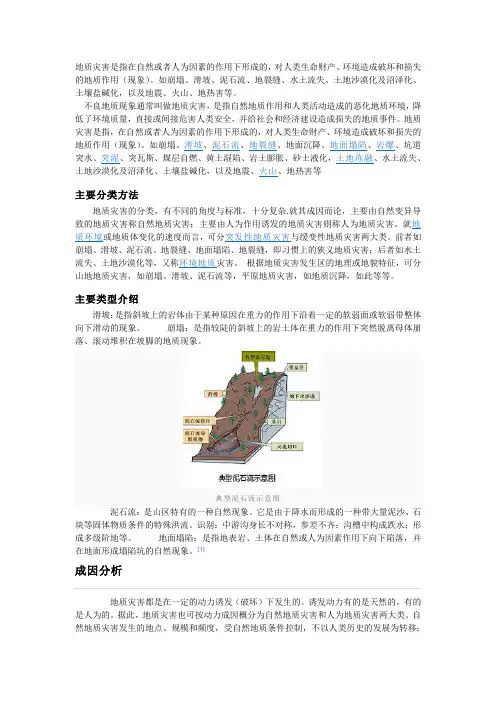

主要类型介绍滑坡:是指斜坡上的岩体由于某种原因在重力的作用下沿着一定的软弱面或软弱带整体向下滑动的现象。

崩塌:是指较陡的斜坡上的岩土体在重力的作用下突然脱离母体崩落、滚动堆积在坡脚的地质现象。

典型泥石流示意图泥石流:是山区特有的一种自然现象。

它是由于降水而形成的一种带大量泥沙、石块等固体物质条件的特殊洪流。

识别:中游沟身长不对称,参差不齐;沟槽中构成跌水;形成多级阶地等。

地面塌陷:是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑的自然现象。

[1]成因分析地质灾害都是在一定的动力诱发(破坏)下发生的。

岩土勘察规范中部分术语辩析2007-10-17 河北长城地质工程勘察有限公司李春亮我们在岩土勘察工作中,经常遇到一些词,用得不很规范,有的是理解错误,有的是不规范,下面对经常使用的经常用到的一些词进行论述,以期在工作中注意。

一、关于“腐殖质”、“腐植质” 和“腐殖物”在岩土工程勘察报告中经常见到写“腐殖质”、“腐植质” 和“腐殖物” “腐植物”几个词,而以写为“腐植质”为最为常见,不论写为那种,大家都知道是怎么回事,但是准确不准确,没有多少人去深究,究竟那个是准确的?1、新华词典中的解释:腐殖土(fǔzhítǔ):[humus soil] :主要由腐烂的植物物质(如落叶)组成的一层混合物。

腐殖质(fǔzhízhì)[humus]:土壤中细小的无生命有机物,由动植物遗体被微生物分解而成。

字典中没有腐殖物这个词。

2、农业方面的解释土壤腐植質是地球上所有生物的有機體進入土壤後,最終轉變的聚合形態。

土壤腐植質是由很多種複雜的有機成分所組成。

近年研究認為土壤或沈積物中,腐植質的分子量可由數百至三十萬以上,而且土壤有機質中約有1/3~1/4之量,即為土壤腐植質。

根據學者懷特(White, 1987)指出土壤中有機質大致可次分為三大部分:一、大型有機物:此部分乃新加入土壤中的動物及植物碎屑。

二、輕質部分:包括半腐質化及已粉碎之動植物殘體的有機物。

三、腐植化部分:大部分有機物均成此狀態,很強地吸附在礦物粒子上,尤其是黏粒,而形成有機礦物複合體。

3、其它学术论文解释腐殖物主要来源于植物及动物碎屑腐败、生物降解过程,作为植物生物降解过程的最终产物,它们广泛、稳定地存在于天然水、土壤和海洋沉淀中。

从各种方法的解释来看,农业部门及化探工作中常用腐植質,但其都有一个定语,即土壤腐植質。

其它学术论文中各种写法都有,这可能就是对其的认识问题,或者是不重视,认为怎么写都是对的,没有细究。

由岩土专业上来讲:“腐殖物”和“腐植质”两个词全是错的,或者说是不精确的,准确的用词为腐殖质。

岩土工程勘察:根据建设工程的要求,查明分析评价建设场地的地质环境特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动。

岩土工程:是以土体和岩体作为科研和工程实践的对象,解决和处理建设过程中出现的所有与土体或岩体有关的工程问题。

工程地质勘察:查明与建设工程有关的场地自然特征工程地质和水文地质条件,并提出工程地质评价的全过程。

工程地质条件:与工程建筑有关的地质要素之综合,包括地形地貌条件岩土类型及其工程地质性质地质结构水文地质条件物理地质现象以及天然建筑材料等六个要素。

工程地质问题:工程建筑与地质环境互相作用互相矛盾而引起的,对建筑本身的顺利施工和正常运行和对周围环境可能产生影响的地质问题。

6岩土工程勘探:岩土工程勘察的一种手段,包括钻探井探槽探坑探洞探以及物探触探等。

原位测试:在岩土体所处的位置,基本保持岩土原来的结构,湿度和应力状态,对岩土体进行的测试。

不良地质作用:由地球内力或外力产生的对工程可能造成灾害的地质作用。

特殊岩土:对本身具有特殊的物理力学化学性质并影响工程地质条件的岩土的统称(黄土膨胀土红黏土多年冻土)。

地质灾害:由不良地质作用引起的,危及人生财产工程或环境安全的事件。

地面沉降:大面积区域性的地面下沉,一般由地下水被过度抽吸产生区域性降落漏斗引起,大面积地下采空和黄土自重湿陷也可能引起地面沉降。

现场检验:在现场采用一定手段,对勘察成果或设计施工措施的效果进行核查。

岩石质量指标:用直径75毫米的金刚石钻头和双层岩心管在岩石中钻进连续取芯,回次钻进所取岩芯中长度大于10厘米的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值,以百分数表示土试样质量等级:按土试样受扰动程度不同划分的等级。

地基:支承基础的土体或岩体,在结构物基础底面下,承受由基础传来的荷载,受建筑物影响的那部分地层。

基础:将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。

岩体基本质量:岩体所固有的影响工程岩体稳定性的不续构造面。

现场监测:在现场对岩土性状和地下水的变化,岩土体和结构物的应力位移进行系统监视和观测。

内外力地质作用定义及其包含具体内容有哪些,以及内外力作用的特征及其之间差别;外力地质作用:指以太阳能以及日月引力能为能源并通过大气,水,生物等因素引起的地质作用,包括风化作用,剥蚀作用,搬运作用,沉积作用,固结成岩作用。

内力地质作用:指以地球内能为能源并主要发生在地球内部的地质作用,包括岩浆作用,地壳运动,地震,变质作用。

相同点:都改变了地球的地质地貌。

不同点:动力来源不同,作用类型不同、发生位置不同岩土抗压、抗剪强度定义及其包含具体内容;岩土抗压:指土体抵抗压力破坏的极限强度,包括单轴抗压强度和三轴抗压强度岩土抗剪:指土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内摩擦角(粘性土还包括其粘聚力C)。

地质年代单位和地层单位各有哪些;地质年代单位:宙、代、纪、世、期。

地层单位:宇、界、系、统、阶、时、带、群、组、段、层。

风化作用含义、特点和分类;风化作用的含义长期暴露于地表的岩石,在常温,常压下与大气圈,水圈,生物圈直接接触所发生的其结构,构造乃至化学成分的变化,并逐渐碎裂疏松,甚至变成各种岩屑或土层,岩石的这种物理,化学性质的变化。

特点物理风化作用:破坏后岩石的化学成分不变。

化学风化作用:不仅破碎了岩石,而且改变了化学成分,产生了新的矿物,直到适应新的化学环境为止。

分类物理风化作用化学风化作用生物风化作用洪积土、坡积土、冲积土、残积土、淤泥质土的概念和形成原因;洪积土由暂时性洪流,将山区高地的碎屑物质携带至沟口或平缓地带堆积形成的土形成员因坡积土位于山坡上方的碎屑物质,在流水或重力作用下运移到斜坡下方或坡麓处堆积形成的土形成员因经雨雪水洗刷、剥蚀、搬运,及土粒在重力作用下顺着山坡逐渐移动形成的堆积物冲积土指河流冲积物上发育的土壤形成原因河流沉积过程潴育化过程残积土岩石风化后残留在原地的碎屑堆积物形成的土形成员因淤泥质土有机质含量为:10%Wu≦60%的土形成员因地下水的各种分类及其依据;地下水的分类根据埋藏条件分为,上层滞水,潜水,承压水。

一、场地的稳定性和适宜性怎么评价在《建筑岩土工程勘察基本术语标准》中是这样:场地稳定性:拟建场地是否存在能导致场地滑移、大的变形及破坏等严重情况的地质条件。

在实际进行评价时又要牵涉到工程的类型、规模、场地的工程地质条件、地形地貌等诸多因素。

例如在平原土质地基,就没有必要去考虑岩溶、土洞、崩塌等问题。

工程实践中的场地的稳定性和适宜性评价大致如下:(一)场地的稳定性评价。

就是看场地及其临近又没有影响场地性稳定性的因素。

1、不良地质作用和地质灾害:岩溶、土洞、滑坡、泥石流、崩塌、大的沉降、地下洞室(采空区、人防洞室等)、断层、地震效应等等;2、有无边坡稳定性问题;3、有无可能影响拟建物安全的地形地貌。

(二)场地的适宜性:这个问题与场地的稳定性密切相关。

但从理论的角度说,没有不能建筑的场地。

有的场地虽然存在稳定性问题或其他不利条件,但经过工程处理,仍然可以建筑,问题是需要处理的工程量和造价与拟建物的价值比。

例如我们要建一栋投资500万的多层建筑,但勘察发现场地处于一滑坡体上,如果要对滑坡进行处理,需要1000万的投资,显然不合适。

我就遇到过这类问题,最后建筑方放弃了该场地的使用。

我们在做场地和地基基础的选择评价时所要尊守的原则就是:技术经济原则。

也就是在技术上可行,经济上合理。

场地的适宜性评价还要考虑一个水的问题。

这里的水包括了地面水与地下水。

林宗元先生给我们讲过一个工程实例。

早年一个厂区在建设时由于考虑不周,选在了一个沟谷里,结果发生大的山洪,造成灾害,最后不得不迁建。

这类事例在媒体上也时有报道。

三、有些朋友在对场地进行评价时忽略了地基均匀性与稳定性的评价,这也是场地的适宜性评价必须考虑的一个方面。

例如场地总体稳定性较好,但地基存在局部均匀性与稳定性的问题,仍然会对拟建物产生不良影响。

所以我们在勘察报告中,地基均匀性与稳定性的评价是不可或缺的内容。

二、岩土工程勘察报告编写提纲与具体内容参考岩土工程勘察报告编写提纲与具体内容参考根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001,特别是其中14.3.3条关于岩土工程勘察报告规定的内容,结合CECS99:98《岩土工程勘察报告编制标准》,参考众多勘察报告中的优秀者,提出下面这个编写提纲及每个标题应有的内容和数据,以使勘察报告内容更充实,论证更合理,岩土参数更有适用性和可靠性,特编写本勘察报告编写提纲及有关内容指南,供勘察单位参考。

岩土勘察不良地质作用和地质灾害5不良地质作用和地质灾害5.1岩溶5.1.1拟建工程场地或其附近存在对工程安全有影响的岩溶时,应进行岩溶勘察。

5.1.2岩溶勘察宜采用工程地质测绘和调查、物探、钻探等多种手段结合的方法进行,并应符合下列要求:1可行性研究勘察应查明岩溶洞隙、土洞的发育条件,并对其危害程度和发展趋势作出判断,对场地的稳定性和工程建设的适宜性作出初步评价。

2初步勘察应查明岩溶洞隙及其伴生土洞、塌陷的分布、发育程度和发育规律,并按场地的稳定性和适宜性进行分区。

3详细勘察应查明拟建工程范围及有影响地段的各种岩溶洞隙和土洞的位置、规模、埋深,岩溶堆填物性状和地下水特征,对地基基础的设计和岩溶的治理提出建议。

4施工勘察应针对某一地段或尚待查明的专门问题进行补充勘察。

当采用大直径嵌岩桩时,尚应进行专门的桩基勘察。

5.1.3岩溶场地的工程地质测绘和调查,除应遵守本规范第8章的规定外,尚应调查下列内容:1岩溶洞隙的分布、形态和发育规律;2岩面起伏、形态和覆盖层厚度;3地下水赋存条件、水位变化和运动规律;4岩溶发育与地貌、构造、岩性、地下水的关系;5土洞和塌陷的分布、形态和发育规律;6土洞和塌陷的成因及其发展趋势;7当地治理岩溶、土洞和塌陷的经验。

5.1.4可行性研究和初步勘察宜采用工程地质测绘和综合物探为主,勘探点的间距不应大于本规范第4章的规定,岩溶发育地段应予加密。

测绘和物探发现的异常地段,应选择有代表性的部位布置验证性钻孔。

控制性勘探孔的深度应穿过表层岩溶发育带。

5.1.5详细勘察的勘探工作应符合下列规定:1勘探线应沿建筑物轴线布置,勘探点间距不应大于本规范第4章的规定,条件复杂时每个独立基础均应布置勘探点;2勘探孔深度除应符合本规范第4章的规定外,当基础底面下的土层厚度不符合本节第5.1.10条第1款的条件时,应有部分或全部勘探孔钻入基岩;3当预定深度内有洞体存在,且可能影响地基稳定时,应钻入洞底基岩面下不少于2m,必要时应圈定洞体范围;4对一柱一桩的基础,宜逐柱布置勘探孔;5在土洞和塌陷发育地段,可采用静力触探、轻型动力触探、小口径钻探等手段,详细查明其分布;6当需查明断层、岩组分界、洞隙和土洞形态、塌陷等情况时,应布置适当的探槽或探井;7物探应根据物性条件采用有效方法,对异常点应采用钻探验证,当发现或可能存在危害工程的洞体时,应加密勘探点;8凡人员可以进入的洞体,均应入洞勘查,人员不能进入的洞体,宜用井下电视等手段探测。

不良地质作用的概念地质作用是指地球上发生的各种地质过程,包括构造作用、岩浆作用、变质作用和沉积作用等。

地质作用对地球的地貌、岩石、矿产资源等方面都有着重要影响。

然而,并非所有的地质作用都对地球产生积极的影响,有一些地质作用被称为不良地质作用,它们通常会对人类社会和生态环境造成负面的影响。

不良地质作用是指地质作用中对人类社会和生态环境造成不利影响的地质过程。

这些地质作用通常与自然灾害密切相关,如地震、火山喷发、地质滑坡、地面塌陷等。

下面将逐一介绍这些不良地质作用的概念及其影响。

地震是地球上最常见的不良地质作用之一。

地震是地球地壳发生的瞬时震动,通常由地球板块的运动引起。

地震造成的地震波传播到地球表面,会造成地面的摇晃、破坏和地裂缝的形成。

地震的破坏力极大,可以破坏建筑物、桥梁、道路等人造结构,同时也会引发火灾、洪水和海啸等次生灾害,给人类社会和生态环境带来严重破坏。

火山喷发是另一个不良地质作用。

火山喷发是地球上火山口岩浆喷发到地表的现象,伴随着高温气体和岩浆的喷发。

火山喷发会喷发出大量的熔岩和火山灰,火山灰会随着风向扩散,给大气环境造成污染,影响人类的健康。

此外,火山喷发还会引发火山地震、火山爆炸和火山喷发物的崩塌等次生灾害,对周边地区的居民和生态环境造成威胁。

地质滑坡是地质作用中的另一种不良地质作用。

地质滑坡是地表岩土质量的破坏和岩土体的失稳所引起的地表岩土的大规模下滑运动。

地质滑坡通常发生在陡坡、坡脚或溪谷等地方,由于重力作用和其他因素的影响,岩土体会失去平衡而发生滑坡。

地质滑坡会导致土地的破坏、房屋的倒塌、道路的中断等,给人类的生活和交通带来困难,还会造成土壤的侵蚀、水源的污染等环境问题。

地面塌陷是另一种不良地质作用。

地面塌陷是地下岩层或地下水层发生变化而导致地表下陷的现象。

地下岩层的溶解、矿井的塌陷、地下水的抽取等都可能引发地面塌陷。

地面塌陷会导致地表下陷,破坏建筑物、道路和地下设施,同时也会导致地下水位下降、地下水的混合污染等环境问题。

地质灾害、不良地质作用,不良地质现象的区别?分别是何?都是何种机理?

地质灾害与不良地质作用大同小异,不良地质作用指的是作用形式,地质灾害指的是结果。

如采空区,不是地质作用的形式,而是结果,所以只能称地质灾害。

①地质灾害:是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用。

现行规范规定地质灾害有6种:包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

②不良地质作用:指由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用。

不良地质作用包括:山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、水土流失、库岸浸没、冻胀与融陷、活断层、场地地震效应、地下采空区变形塌陷、岩溶和土洞、隧道开挖中的瓦斯、突水、突泥等与地质作用有关的灾害。

③不良地质现象:由地球的内外营力造成的对工程建设具有危害性的地质作用或现象。

现行规范规定的不良地质现象主要有9种,有断裂、地震、岩溶、崩塌、滑坡、塌陷、泥石流、冲刷、潜蚀等等。

形成的机理:

山体崩塌:是指陡峭斜坡上的岩体或者土体在重力作用下,突然脱离母体,发生崩落、滚动的现象或者过程。

滑坡:是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。

泥石流:是指山区沟谷或者山地坡面上,由暴雨、冰雨融化等水源激发的,含有大量泥沙石块的介于挟沙水流和滑坡之间的土、水、气混合流。

地面塌陷:是指地表岩体或者土体受自然作用或者人为活动影响向下陷落,并在地面形成塌陷坑洞而造成灾害的现象或过程。

地裂缝:是指在一定地质自然环境下,由于自然或者人为因素,地表岩土体开裂,在地面形成一定长度和宽度的裂缝的一种地质现象。

地面沉降:是指在一定的地表面积内所发生的地面水平降低的现象,地面沉降又叫地面下沉或者地陷。