文中古文文句的注释

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:1

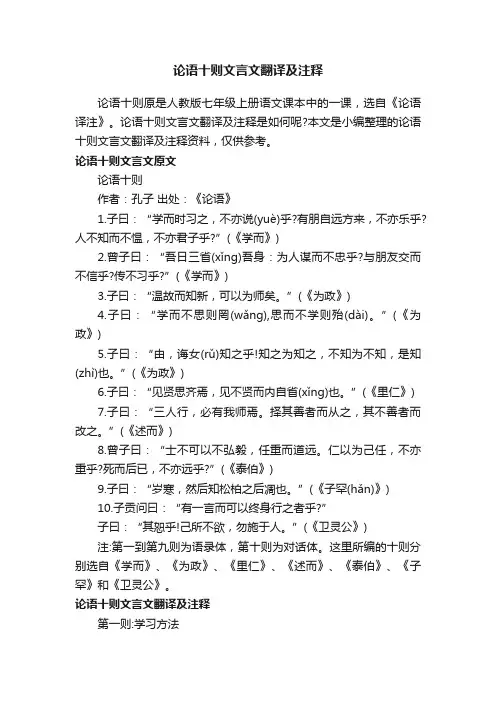

论语十则文言文翻译及注释论语十则原是人教版七年级上册语文课本中的一课,选自《论语译注》。

论语十则文言文翻译及注释是如何呢?本文是小编整理的论语十则文言文翻译及注释资料,仅供参考。

论语十则文言文原文论语十则作者:孔子出处:《论语》1.子曰:“学而时习之,不亦说(yuè)乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)2.曾子曰:“吾日三省(xǐng)吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)3.子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”(《为政》)4.子曰:“学而不思则罔(wǎng),思而不学则殆(dài)。

”(《为政》)5.子曰:“由,诲女(rǔ)知之乎!知之为知之,不知为不知,是知(zhì)也。

”(《为政》)6.子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省(xǐng)也。

”(《里仁》)7.子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《述而》)8.曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)9.子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。

”(《子罕(hǎn)》)10.子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。

”(《卫灵公》)注:第一到第九则为语录体,第十则为对话体。

这里所编的十则分别选自《学而》、《为政》、《里仁》、《述而》、《泰伯》、《子罕》和《卫灵公》。

论语十则文言文翻译及注释第一则:学习方法子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠(yùn),不亦君子乎?” (《学而》)孔子说:"学习并且按时地去复习,不也很快乐吗?有志同道合的人从远方来,不也很高兴吗?别人不了解我但我不生气,不也是道德上有修养的人吗?"重点字词解释: (1)子:先生,指孔子。

中国古代对于有地位、有学问的男子的尊称,有时也泛称男子。

小古文一百篇上册第一组乡村即景1、放风筝青草地,放风筝。

汝前行,我后行。

2、乡村乡间农家,竹篱茅屋,临水成村。

水边杨柳数株,中夹桃李,飞燕一双,忽高忽低,来去甚捷。

水滨多芦荻dí,秋日开花,一片白色。

西风吹来,花飞如雪。

译文:水边有很多芦苇。

秋天开的芦花,一片白颜色。

当西风吹来的时候,芦花就像雪一样飘起来。

4、荷池中种荷,夏日开花,或红或白。

荷梗直立,荷叶形圆,茎横泥中,其名曰藕。

藕有节,中有孔,断之有丝。

译文:池塘种着荷花,夏天有的开白花,有的开红花。

荷叶的茎挺立在水中,荷叶的形状圆圆的,荷花的横卧在泥土中,它的茎就是我们叫的“藕”。

藕有节,藕的内部有很多孔,把藕掰断会看到藕丝。

菊花盛开,清香四溢。

其瓣如丝,如爪。

其色或黄、或白、或赭、或红,种类繁多。

性耐寒,严霜既降,百花零落,惟菊独盛。

注释:①溢(yì):原义是水漫出来,这里是流出、散发出的意思.②其:它的.③或:有的.④惟:只有.⑤赭zhě:红褐色译文:菊花盛开,清香四溢,它的花瓣有的像丝、有的像爪.它的颜色有黄的、白的、赭的、还有红色的,种类繁多.菊花很耐严寒,当严霜降临的时候,其他的花都凋谢了,唯有菊花依然盛开。

第二组天的魔术6、雨今日天阴,晓雾渐浓,细雨如丝。

天晚雨止,风吹云散,明月初出。

译文:今天天空阴沉,清晨的雾渐渐变浓。

细密的雨如丝般落下,待到天黑雨就停了。

微风吹散了云,明亮皎洁的月亮开始显露出来。

7、雪冬日严寒,木叶尽脱,阴云四布,弥漫天空,飞鸦千百成群,未暮归林。

夜半,北风起,大雪飞。

清晨,登楼远望,山林屋宇,一白无际,顿为银世界,真奇观也。

译文:这个冬日非常寒冷,山上的树叶全都落了。

天上布满了乌云,阴沉沉的笼罩住了天空。

天上飞着成百上千的乌鸦,还没有天黑就回到栖息的树林。

半夜的时候,刮起了北风,大雪纷纷扬扬的下了起来。

第二天的早晨起来后,登上楼台向远处眺望,远处的树林和房屋,白茫茫的一片,就仿佛银装素裹的世界,真是好看极了!8、日月星日则有日,夜则有月,夜又有星。

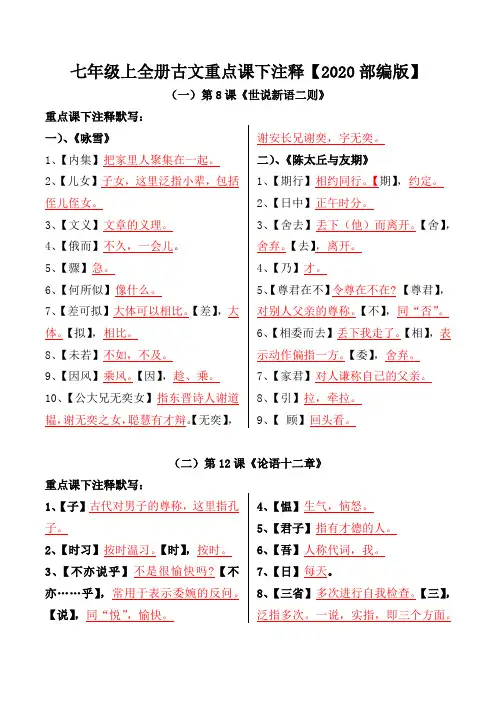

七年级上全册古文重点课下注释【2020部编版】(一)第8课《世说新语二则》重点课下注释默写:一)、《咏雪》1、【内集】把家里人聚集在一起。

2、【儿女】子女,这里泛指小辈,包括侄儿侄女。

3、【文义】文章的义理。

4、【俄而】不久,一会儿。

5、【骤】急。

6、【何所似】像什么。

7、【差可拟】大体可以相比。

【差】,大体。

【拟】,相比。

8、【未若】不如,不及。

9、【因风】乘风。

【因】,趁、乘。

10、【公大兄无奕女】指东晋诗人谢道韫,谢无奕之女,聪慧有才辩。

【无奕】,谢安长兄谢奕,字无奕。

二)、《陈太丘与友期》1、【期行】相约同行。

【期】,约定。

2、【日中】正午时分。

3、【舍去】丢下(他)而离开。

【舍】,舍弃。

【去】,离开。

4、【乃】才。

5、【尊君在不】令尊在不在?【尊君】,对别人父亲的尊称。

【不】,同“否”。

6、【相委而去】丢下我走了。

【相】,表示动作偏指一方。

【委】,舍弃。

7、【家君】对人谦称自己的父亲。

8、【引】拉,牵拉。

9、【顾】回头看。

(二)第12课《论语十二章》重点课下注释默写:1、【子】古代对男子的尊称,这里指孔子。

2、【时习】按时温习。

【时】,按时。

3、【不亦说乎】不是很愉快吗?【不亦……乎】,常用于表示委婉的反问。

【说】,同“悦”,愉快。

4、【愠】生气,恼怒。

5、【君子】指有才德的人。

6、【吾】人称代词,我。

7、【日】每天。

8、【三省】多次进行自我检查。

【三】,泛指多次。

一说,实指,即三个方面。

【省】,自我检查、反省。

9、【为人谋】替人谋划事情。

10、【忠】竭尽自己的心力。

11、【信】诚信。

12、【传】传授,指老师传授的知识。

13、【十有五】十五岁。

【有】,同“又”,用于整数和零数之间。

14、【立】立身,指能有所成就。

15、【惑】迷惑,疑惑。

16、【天命】上天的意旨。

古人认为天是世间万物的主宰。

【命】,命令。

17、【耳顺】对此有多种解释,通常认为是能听得进不同的意见。

18、【从心所欲】顺从意愿。

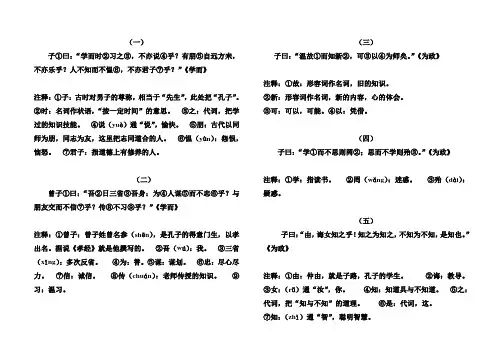

(一)子①曰:“学而时②习之③,不亦说④乎?有朋⑤自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠⑥,不亦君子⑦乎?”《学而》注释:①子:古时对男子的尊称,相当于“先生”,此处把“孔子”。

②时:名词作状语,“按一定时间”的意思。

③之:代词,把学过的知识技能。

④说(yuè)通“悦”,愉快。

⑤朋:古代以同师为朋,同志为友,这里把志同道合的人。

⑥愠(yùn):怨恨,恼怒。

⑦君子:指道德上有修养的人。

(二)曾子①曰:“吾②日三省③吾身:为④人谋⑤而不忠⑥乎?与朋友交而不信⑦乎?传⑧不习⑨乎?”《学而》注释:①曾子:曾子姓曾名参(shēn),是孔子的得意门生,以孝出名。

据说《孝经》就是他撰写的。

②吾(wú):我。

③三省(xǐng):多次反省。

④为:替。

⑤谋:谋划。

⑥忠:尽心尽力。

⑦信:诚信。

⑧传(chuán):老师传授的知识。

⑨习:温习。

(三)子曰:“温故①而知新②,可③以④为师矣。

”《为政》注释:①故:形容词作名词,旧的知识。

②新:形容词作名词,新的内容,心的体会。

③可:可以,可能。

④以:凭借。

(四)子曰:“学①而不思则罔②;思而不学则殆③。

”《为政》注释:①学:指读书。

②罔(wǎng):迷惑。

③殆(dài):疑惑。

(五)子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。

”《为政》注释:①由:仲由,就是子路,孔子的学生。

②诲:教导。

③女:(rǔ)通“汝”,你。

④知:知道具与不知道。

⑤之:代词,把“知与不知”的道理。

⑥是:代词,这。

⑦知:(zhì)通“智”,聪明智慧。

(六)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”《里仁》注释:①贤:形容词作名词,德才兼备的人。

②思:希望,想着。

③齐:看齐。

④内:方位名词作状语,在心里。

⑤自省:自己反省有没有相同的毛病。

(七)子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”《述而》注释:①三人:虚数,指几个人。

《马说》韩愈文言文原文注释翻译作品简介:《马说》是唐代文学家韩愈的一篇借物寓意的杂文,属论说文体,原为韩愈所作《韩愈文选》中《杂说》的第四篇,“马说”这个标题为后人所加。

此文作于贞元十一年至十六年间(公元795—800)。

“说”是“谈谈”的意思,是古代一种议论文体裁。

这篇文章以马为喻,谈的是人才问题,表达了作者对统治者不能识别人才、不重视人才、埋没人才的强烈愤慨。

作品原文:马说世有伯乐1,然后有千里马。

千里马常有,而伯乐不常有。

故虽有名马,祇2辱于奴隶人3之手,骈(pián)死4于槽(cáo)枥(lì)5之间,不以千里称也6。

马之千里者7,一食(shí)或8尽粟(sù)一石(dàn)9。

食(sì)10马者,不知其11能千里而食(sì)也。

是12马也,虽有千里之能13,食(shí)不饱,力不足,才美不外见(xiàn)14,且欲与常马等不可得15,安16求其能千里也?策之不以其道17,食(sì)之不能尽其材18,鸣之19而不能通其意,执策而临之20,曰:“天下无马!”呜呼21!其22真无马邪(yé)23?其24真不知25马也!词句注释:1、伯乐:春秋时期秦穆公时人,本名孙阳,擅长相马。

现指能够发现人才的人。

2、祇:只是。

辱:这里指受屈辱而埋没的才能。

3、奴隶人:古代也指仆役,这里指喂马的人。

4、骈死:并列而死。

骈:两马并驾。

5、槽枥:喂牲口用的食器。

枥:马棚、马厩。

6、不以千里称也:不以千里马被称道。

以,按照,介词。

称,称颂,称道。

7、马之千里者:马(当中)能行千里的。

之,助词。

此句“马”和“千里者”是部分复指关系。

8、一食(shí):吃一次食物。

或:有时。

9、尽粟一石:吃尽一石粟。

尽,这里作动词用,是“吃尽”的意思。

石,十斗为一石,一石约为120斤。

10、食(sì):通“饲”,喂养。

后赤壁赋文言文翻译及注释《后赤壁赋》,是北宋著名文学家苏轼在被贬谪黄州时所作的一篇散文,是《前赤壁赋》的姐妹篇。

本篇是《前赤壁赋》的继续。

作者在文中所抒发的思想感情与前篇毫无二致,但是笔墨全不相同。

全文以叙事写景为主,主要写江岸上的活动,具有诗情画意。

后赤壁赋文言文翻译及注释是如何呢?本文是小编整理的后赤壁赋文言文翻译及注释资料,仅供参考。

后赤壁赋文言文原文后赤壁赋作者:苏轼是岁十月之望,步自雪堂(1),将归于临皋(2)。

二客从予,过黄泥之坂(3)。

霜露既降,木叶(4)尽脱。

人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答(5)。

已而(6)叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何(7)?”客曰:“今者薄暮(8),举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈(9)。

顾安所得酒乎(10)?”归而谋诸妇(11)。

妇曰:“我有斗(12)酒,藏之久矣,以待子不时之须(13)。

”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下(14)。

江流有声,断岸千尺(15),山高月小,水落石出。

曾日月之几何,而江山不可复识矣(16)!予乃摄衣(17)而上,履巉岩(18),披蒙茸(19),踞(20)虎豹,登虬龙(21),攀栖鹘(22)之危巢,俯冯夷之幽宫(23)。

盖二客不能从焉。

划然长啸(24),草木震动,山鸣谷应,风起水涌。

予亦(25)悄然(26)而悲,肃然(27)而恐,凛乎其不可留(28)也。

反(29)而登舟,放(30)乎中流,听其所止而休焉(31)。

时夜将半,四顾寂寥(32)。

适有孤鹤,横江东来(33)。

翅如车轮,玄裳缟衣(34),戛然(35)长鸣,掠(36)予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡(37)。

梦一道士,羽衣蹁跹(38),过临皋之下,揖予(39)而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯(40)而不答。

“呜呼!噫嘻(41)!我知之矣。

畴昔之夜(42),飞鸣而过我(43)者,非子也邪(44)?”道士顾(45)笑,予亦惊寤(46)。

开户视之,不见其处。

◇中◇考◇必◇背◇古◇诗◇文◇及◇其◇注◇释◇翻◇译陋室铭朝代:唐代作者:刘禹锡原文:山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?译文山不在于高,有了神仙就出名。

水不在于深,有了龙就显得有了灵气。

这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。

长到台阶上的苔痕颜色碧绿;草色青葱,映入帘中。

到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人,可以弹奏不加装饰的古琴,阅读佛经。

没有奏乐的声音扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累。

南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。

孔子说:“有什么简陋的呢?”注释⑴陋室:简陋的屋子。

铭:古代刻在器物上用来警戒自己或称述功德的文字,叫“铭”,后来就成为一种文体。

这种文体一般都是用骈句,句式较为整齐,朗朗上口。

⑵在(zài):在于,动词。

⑶名(míng):出名,著名,名词用作动词。

⑷灵(líng):神奇;灵异。

⑸斯是陋室(lòu shì):这是简陋的屋子。

斯:指示代词,此,这。

是:表肯定的判断动词。

陋室:简陋的屋子,这里指作者自己的屋子。

⑹惟吾德馨(xīn):只因为(陋室铭)的铭文(就不感到简陋了)。

惟:只。

吾:我,这里是指(陋室铭)的铭文。

馨:散布很远的香气,这里指(品德)高尚。

《尚书·君陈》:“黍稷非馨,明德惟馨。

”。

⑺苔痕上阶绿,草色入帘青:苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。

上:长到;入:映入。

⑻鸿儒(hóng rú):大儒,这里指博学的人。

鸿:同“洪”,大。

儒,旧指读书人。

⑼白丁:平民。

这里指没有什么学问的人。

⑽调(tiáo)素琴:弹奏不加装饰的琴。

调:调弄,这里指弹(琴)。

素琴:不加装饰的琴。

⑾金经:现今学术界仍存在争议,有学者认为是指佛经(《金刚经》),也有人认为是装饰精美的经典(《四书五经》),但就江苏教育出版社的语文书则指的是佛经(《金刚经》)而安徽考察则是后者。

文言文注释形式

文言文注释是用于解释古文中难以理解的词汇、短语或句子的工具。

注释的形式通常有以下几种:

夹注:在正文中,将难懂的词语或短句用括号或其他符号括起来,并在其后进行解释。

这是最常见的形式。

脚注:在文章底部提供注释,对应的正文中的注释符号通常是数字或特殊的符号,例如①、[1]等,读者需要在阅读时向下查看页脚处的注释内容。

双行夹注:在正文中,对每一段话或者每个难点都以两行的方式呈现,上行为原文,下行为现代汉语的翻译或者解释。

旁注:在文字的旁边,采用小字体或不同颜色的文字进行注释。

尾注:类似于脚注,但注释放在文章末尾,而不是每一页的底部。

章注:针对整个章节或者段落的注释,可能包含对整体主题的理解,背景信息或者相关引述。

书眉注:在页面顶部(也称“天头”)添加注释,这种注释一般不打断正文的阅读流程。

图表注:对于复杂的概念或者事件,可能会使用图表来辅助解释。

索引式注释:通过专门的索引部分,将所有的注释按照一定的顺序排列,然后在正文中通过编号或者其他方式与对应的内容关联起来。

这些注释形式根据出版物类型、编辑风格和读者需求的不同而有所不同。

在中学语文教材中,常常会看到夹注和脚注这两种形式,以便学生更好地理解和学习文言文。

课外古诗文注解1、可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

(白居易《卖炭翁》2、天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。

译:水天相接,晨雾蒙蒙笼云涛。

银河欲转,千帆如梭逐浪飘。

(李清照《渔家傲》)3、不义而富且贵,于我如浮云。

译:干不义的事得到了财富和地位,对我来说,就如同浮云一样。

(《论语》)4、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

译:一个军队,可以夺去它的主帅;但一个男子汉,他的志向是不可能强迫改变的。

(《论语》)5、江畔何人初见月,江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

译:不知有几家的人儿趁着月光回来,落月的余辉,将激荡的情思洒在江边的树林之上。

望月怀人之情,敦挚悠永,情景交融,意境深邃。

思念之情,不绝如缕。

诗句将月光之情、游子之情、诗人之情,交织一起,洒落在江树之上,也洒落在读者心上,情韵悠长,令人心醉神迷。

(张若虚《春江花月夜》)5、山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

译:曹操对天下贤才发出由衷的呼唤:“山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

”表示自己有宽广的政治胸怀,求贤之心永无止境,犹如大海不辞涓流,高山不弃土石一样。

并且,他以礼贤下士的周公自励,号召天下贤才来归,开创一个“天下归心”的大好局面。

这四句诗气魄宏伟,感情充沛,表现出统一天下的雄心和进取精神。

周公吐哺是一个典故,出自《史记·鲁周公世家》,原文是:“然我一沐三捉发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。

”说的是周公为了招揽天下人才,一次沐浴要三次握着头发,一餐饭要三次把饭粒从嘴里吐出来,他担忧的是因自己接待贤士迟慢而失掉好的人才。

(曹操《短歌行》)6、花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

译:诗句含义:表达了对友人的真挚而殷勤的情意。

诗句注释:“缘”,因为。

“蓬门”,茅屋的门。

即是说,杜甫此时居成都草堂。

客人来了,主人很高兴。

从“蓬门今始为君开”一句看,已有很久没有客人来了。

《新修滕王阁记》韩愈文言文原文注释翻译作品简介《新修滕王阁记》是唐代文学家韩愈创作的一篇的阁名胜记。

作者在写此文时,并没有到过滕王阁,所以文章避开对阁的景致描写,而是一开头就用烘托和层进的手法,渲染了作者对滕王阁的向往之情。

接着又叙述了两次都不能亲登滕王阁的缘由经过。

最后记叙了王仲舒修整滕王阁以及作者为阁作记的过程。

全文写得跌宕起伏,变化多姿。

新修滕王阁(1)记韩愈愈少时则闻江南多临观(2)之美,而滕王阁独为第一,有瑰伟绝特之称;及得三王所为序、赋、记(3)等,壮其文辞,益欲往一观而读之,以忘吾忧;系官于朝(4),愿莫之遂(5)。

十四年,以言事斥守揭阳(6),便道取疾(7)以至海上,又不得过南昌而观所谓滕王阁者。

其冬,以天子进大号(8),加恩区内(9),移刺袁州(10)。

袁于南昌为属邑(11),私喜幸自语,以为当得躬诣大府(12),受约束于下执事(13),及其无事且还,傥得一至其处(14),窃寄目(15)偿所愿焉。

至州之七月,诏以中书舍人(16)太原王公(17)为御史中丞(18),观察江南西道(19);洪、江、饶、虔、吉、信、抚、袁(20)悉属治所。

八州之人,前所不便及所愿欲而不得者,公至之日,皆罢行之。

大者驿闻(21),小者立变,春生秋杀,阳开阴闭。

令修于庭户数日之间,而人自得于湖山千里之外。

吾虽欲出意见,论利害,听命于幕下,而吾州乃无一事可假而行者,又安得舍己所事以勤馆人(22)?则滕王阁又无因而至焉矣!其岁九月,人吏浃和(23),公与监军使(24)燕于此阁,文武宾士皆与在席。

酒半,合辞言曰:“此屋不修,且坏。

前公为从事此邦,适理新之,公所为文,实书在壁;今三十年而公来为邦伯(25),适及期月(26),公又来燕于此,公乌得无情哉?”公应曰:“诺。

”于是栋楹(27)梁桷(28)板槛之腐黑挠折者,盖瓦级砖之破缺者,赤白之漫漶(29)不鲜者,治之则已;无侈前人,无废后观。

工既讫功,公以众饮,而以书命愈曰:“子其为我记之!”愈既以未得造观(30)为叹,窃喜载名其上,词列三王之次,有荣耀焉;乃不辞而承公命。

【导语】学习⽂⾔⽂可以了解历史,学习古代⽂化,欣赏古代⽂学,研究古代⽂明。

下⾯是©⽆忧考⽹分享的⽂⾔⽂短篇翻译与注释【五篇】。

欢迎阅读参考!1.⽂⾔⽂短篇翻译与注释 ⾃相⽭盾 韩⾮〔先秦〕 楚⼈有鬻盾与⽭者,誉之⽈:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”⼜誉其⽭⽈:“吾⽭之利,于物⽆不陷也。

”或⽈:“以⼦之⽭陷⼦之盾,何如?”其⼈弗能应也。

夫不可陷之盾与⽆不陷之⽭,不可同世⽽⽴。

译⽂ 有⼀个楚国⼈,既卖盾⼜卖⽭。

他夸耀⾃⼰的盾,说:“我的盾坚固⽆⽐,没有什么东西能够穿透它。

”⼜夸耀⾃⼰的⽭,说:“我的⽭锋利极了,任何坚固的东西都穿得透。

”有⼈问他:“如果⽤您的⽭刺您的盾,结果会怎么样呢?”那⼈张⼝结⾆,⼀句话也回答不上来。

什么都不能刺穿的盾与什么都能刺穿的⽭,不可能同时存在于这个世界上。

注释 ⽭:古代⽤来刺杀敌⼈的长柄兵器,⽭的基本形制有狭叶、阔叶、长叶、叶刃带系和凹⼝骹式等。

盾:盾牌,古代作战时遮挡⼑剑⽤。

誉:赞誉,夸耀。

⽈:说,讲。

吾:我。

陷:穿透、刺穿的意思。

或:有⼈。

以:使⽤;⽤。

⼦:您,对⼈的尊称。

何如:怎么样。

应:回答。

利:锋利,锐利。

其:助词。

这⾥指那个卖⽭和盾的⼈。

弗能:不能。

弗,不。

之:的。

鬻(yù):卖。

者:...的⼈。

莫:没有什么。

夫:⽤在句⾸,引起议论。

2.⽂⾔⽂短篇翻译与注释 铁杵成针 祝穆〔宋代〕 磨针溪,在象⽿⼭下。

世传李太⽩读书⼭中,未成,弃去。

过是溪,逢⽼媪⽅磨铁杵。

问之,⽈:“欲作针。

”太⽩感其意,还卒业。

译⽂ 磨针溪是在象⽿⼭脚下。

世世代代相传李⽩在⼭中读书的时候,没有完成好⾃⼰的学业,就放弃学习离开了。

他路过⼀条⼩溪,遇见⼀位⽼妇⼈在磨铁棒,于是问她在⼲什么,⽼妇⼈说:“我想把它磨成针。

”李⽩被她的精神感动,就回去完成学业。

那⽼妇⼈⾃称姓武。

现在那溪边还有⼀块武⽒岩。

注释 世传:世世代代相传。

成:完成。

桃花源記1世隶耕:世代耕田为业。

隶,属于 2.未尝识书具:曾经3. 父异焉,对此:曾经(感到)诧异4.借旁近与之:附近。

这里指邻居。

5.并自为其名:自己题上自己的名字6.收族为意,:和同一宗族的人搞好关系7.自是指自是指物作诗立就,:从此8.物作诗立就:立刻完成9.其文理皆有可观者:文采和道理10.邑人奇之:同县的人11.稍稍宾客其父:渐渐的12.稍稍宾客其父:请他父亲去做客。

宾客,这里是以宾客之礼相待的意思13.或以钱币乞之:求取,意思是花钱去求仲永题诗14父利其然:以此为有利可图。

15.也日扳(日扳(pān)仲永环谒【yâ】于邑人:扳:通“攀”,牵,引.环谒:四处拜访16从先人还家:这里指王安石死去的父亲。

17不能称(chân)前时之闻:相当18泯然众人矣。

:完全如同常人,泯然,消失。

指原有的特点完全消失了。

众人,常人。

矣,语气词19.仲永之通悟:通达聪慧。

20受之天也,:从老天那里接受来的。

受,承受21.贤于材【通“才”】人远矣:胜过有才能的人;贤,超过;材人,有才能的人22. 则其受于人者不至也:受与人:指后天所受的教育。

天、人对举,一指先天的一指后天所受的教育不至:没有达到要求彼其受之天也得为众人而已耶(yã)?能够成为普通人就为止了吗?意思是比普通人还要不如。

.送东阳马生序天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠(懈怠,放松)。

翻译:天气特别冷的时候,砚池里的墨水结成坚冰,手指不能屈伸,也不敢放松。

录毕,走(跑)送之,不敢稍(稍微,稍许)逾(超过)约(约定的期限)。

翻译:抄写完毕,就赶快跑着把书送还,不敢稍微超过约定的期限。

以是(因此)人多以(把)书假余,余因(因此,于是)得(能够)遍观群书。

翻译:因此,人家多愿意把书借给我,我也因此能够看到各种各样的书。

既(已经)加冠,益(更加)慕圣贤之道(学说)。

【策之不以其道(正确的方法)】翻译:成年以后,更加仰慕古代圣贤的学说。

《桐叶封弟辨》柳宗元文言文原文注释翻译作品简介:《桐叶封弟辨》是唐朝文学家柳宗元的一篇议论文。

该文通过评论“桐叶封弟”这个故事,批评了所为“天子无戏言”的谬说,表达了柳宗元对“君权无上”的怀疑和否定。

柳宗元还用桐叶封妇人和宦官的假设,影射了唐朝宦官专权的腐败政治,表达了革新朝政的愿望。

作品原文:桐叶封弟辨古之传者(1)有言:成王(2)以桐叶与小弱弟(3)戏,曰:“以封汝。

”周公(4)入贺。

王曰:“戏也。

”周公曰:“天子不可戏。

”乃封小弱弟于唐(5)。

吾意不然。

王之弟当封邪,周公宜以时言于王,不待其戏而贺以成之也。

不当封邪,周公乃成其不中之戏(6),以地以人与小弱者为之主,其得为圣乎?且周公以王之言不可苟(7)焉而已,必从而成之邪?设有不幸,王以桐叶戏妇寺(8),亦将举(9)而从之乎?凡王者之德,在行之何若。

设未得其当,虽十易之不为病(10);要于其当,不可使易也,而况以其戏乎!若戏而必行之,是周公教王遂(11)过也。

吾意周公辅成王,宜以道(12),从容(13)优乐,要归之大中(14)而已,必不逢其失而为之辞(15)。

又不当束缚之,驰骤(16)之,使若牛马然,急则败矣。

且家人父子尚不能以此自克(17),况号为君臣者邪!是直(18)小丈夫缺缺(19)者之事,非周公所宜用,故不可信。

或曰:封唐叔(20),史佚(21)成之。

词句注释:(1)传者:书传。

此指《吕氏春秋·重言》和刘向《说苑·君道》所载周公促成桐叶封弟的故事。

(2)成王:姓姬名诵,西周初期君主,周武王之子,十三岁继承王位,因年幼,由叔父周公摄政。

(3)小弱弟:指周成王之弟叔虞。

(4)周公:姓姬名旦,周武王之弟,周朝开国大臣。

(5)唐:古国名,在今山西省翼城县一带。

(6)不中之戏:不适当的游戏。

(7)苟:轻率,随便。

(8)妇寺:宫中的妃嫔和太监。

(9)举:指君主的行动。

(10)病:弊病。

(11)遂:成。

(12)道:指思想和行为的规范。

学习文言文中的注释方法文言文是中国古代的一种文字表达方式,注释是学习文言文时必备的一种方法。

在阅读文言文时,注释能够帮助我们更好地理解古文的含义和用法。

本文将介绍学习文言文中的注释方法,帮助读者在学习文言文时更加得心应手。

首先,注释是对古文中生僻字、疑难词语或句群进行解释的一种方式。

注释的形式多样,可以是对整个句子的解释,也可以是对某一个字词的解释。

注释的目的是让读者理解文言文的含义,明确句子的结构和逻辑关系。

其次,学习文言文中的注释方法是需要一定的基础知识和技巧的。

首先,需要掌握一定的古汉语基础,如常用的古代词汇、字义、用法等。

其次,需要了解文言文的文体特点和表达方式,掌握文言文句子的基本结构和语法规则。

最后,需要熟悉一些常见的注释符号和标记,如引号、方框、斜杠等。

在注释文言文时,可以采用以下几种常见的注释方法。

首先,对生僻字或疑难词语可以给出字义或释义,以帮助读者理解。

例如,对于古汉语中的一些特殊词汇,可以给出现代汉语的对应词语或解释。

其次,对句子的结构和逻辑关系可以进行注释。

例如,在解释一些复杂的句子结构时,可以用引号将主要成分标出,以帮助读者理解句子的结构和成分。

此外,在注释文言文时,还可以结合一些例句或经典句子进行说明。

例如,对于一些常见的句型或用法,可以给出相应的例句,并加以注释解释。

这样可以通过实例来帮助读者更好地掌握文言文的用法和表达方式。

另外,需要注意的是,注释只是学习文言文的一个辅助工具,不能完全取代通过阅读和理解文本来学习的过程。

阅读原文是理解文言文最直接的方式,注释只是提供了一种辅助手段。

因此,在学习文言文时,需要注重培养自己的阅读能力和理解能力,通过不断地阅读和思考来提高对文言文的理解和运用能力。

综上所述,学习文言文中的注释方法对于理解古代文献具有重要的作用。

通过合适的注释方法,能够帮助读者更好地理解文言文的含义和用法。

注释需要结合基础知识和技巧,掌握文言文的表达方式和语法规则。

学习教育+K12资料学习教育+K12资料《从百草园到三味书屋》素材之文中古文文句的注释1.[仁远乎哉我欲仁斯仁至矣]应读作“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣”。

语见《论语•述而》。

意思是:仁离我们遥远吗?我想得到仁,这仁就来了。

2.[笑人齿缺曰狗窦大开]应读作“笑人齿缺,曰‘狗窦大开’”。

语见《幼学琼林•身体》。

原文是“笑人齿缺,‘狗窦胡为大开?’”意思是:取笑人家牙齿缺了,就说:“狗洞怎么大开着?”3.[上九潜龙勿用]应读作“上九,潜龙,勿用”。

语见《易经•乾卦》。

原文是“初九,潜龙,勿用”。

意思是:占卜占到乾卦初九这一爻,时机未到,要做潜伏的龙,不可出头露面,要注意隐蔽,否则就会受伤害。

4.[厥土下上上错厥贡苞茅橘柚]应读作“厥土:下上,上错。

厥贡:苞茅、橘柚。

”语见《尚书•禹贡》。

原文是“厥土惟涂泥,厥田惟下下,厥赋下上上错。

厥贡惟金三品……厥包橘柚锡贡。

”意思是:这是一片低洼潮湿的土地,这里土地的质量在九州中属第九等(上上为第一等,下下为第九等)。

这里的人民缴纳第七等赋税,也可以间杂缴纳第六等的赋税。

其贡品是金、银、铜三种金属……把橘子和柚子打成包裹作为贡品进献。

(王世舜《尚书译注》)课文中学生因不懂而胡乱拼凑。

5.[铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬……]语见清代武进人刘翰的《李克用置酒三垂岗赋》,文载清人王先谦所编《清嘉集初编》卷五。

“铁如意”,原文是“玉如意”;“颠倒淋漓”,原文是“倾倒淋漓”。

这篇赋描写唐末军阀李克用攻克邢州后在三垂岗设宴庆贺的情况。

这两句的意思是:(李克用)拿着玉如意,潇洒地指挥大家喝酒,满座都惊奇不已;金杯里的酒满满的,倾洒出来沾湿了衣服,而他们竟说千杯未醉。

句中“呢”“噫”“嗬”是先生读时加上去的语气词。

“”表示先生读到末尾声音的颤动。

部编本七年级上册文言文课下注释说明:古文学习,课下注释的背诵是重点,方便大家编辑整理使用。

目录:一、第八课《世说新语》二、《论语十二章》三、《诫子书》四、《狼》五、《穿井得一人》、《杞人忧天》课下注释:一、第八课《世说新语》《咏雪》1、选自《世说新语笺疏》(中华书局1983年版)。

《世说新语》,南朝宋临川王刘义庆(403-444)组织编写的一部志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

课文所选两则分别出自《言语》篇和《方正》篇,题目是编者加的。

2、【谢太傅】即谢安(320-385),字安石,陈郡阳夏(今河南太康)人,东晋政治家。

死后追赠为太傅。

3、【内集】把家里人聚集在一起。

4、【儿女】子女,这里泛指小辈,包括侄儿侄女。

5、【文义】文章的义理。

6、【俄而】不久,一会儿。

7、【骤】急。

8、【何所似】像什么。

9、【胡儿】即谢朗,字长度,小名胡儿,谢安次兄谢据的长子。

10、【差(chā)可拟】大体可以相比。

【差】,大体。

【拟】,相比。

11【未若】不如,不及。

12【因风】乘风。

【因】,趁、乘。

13、【公大兄无奕女】]指东晋诗人谢道摄(yun),谢无奕之女,聪慧有才辩。

【无奕】,谢安长兄谢奕,字无奕。

14、【王凝之】字叔平,书法家王羲之的次子,曾任左将军。

《陈太丘与友期》1、【陈太丘】即陈寔(104-186或187),字仲弓,东汉颖川许县(今河南许昌东)人。

曾任太丘长。

太丘,县名,治所在今河南永城西北。

2、【期行】相约同行。

【期】,约定。

3、【日中】正午时分。

4、【舍去】丢下(他)而离开。

【舍】,舍弃。

【去】,离开。

5、【乃】才。

6、【元方】即陈纪(129-199),字元方,陈寔的长子。

7、【尊君在不】令尊在不在? 【尊君】,对别人父亲的尊称。

【不】,同“否”。

8、【相委而去】丢下我走了。

【相】,表示动作偏指一方。

【委】,舍弃。

9、【家君】对人谦称自己的父亲。

10、【引】拉,牵拉。

11、【顾】回头看。

八年级上册古诗文翻译注释黔之驴—柳宗元黔无驴,有好事者船载以入。

至则无可用,放之山下。

虎见之,庞然大物也,以为神,蔽林间窥之。

稍出近之,慭慭然,莫相知。

他日,驴一鸣,虎大骇,远遁;以为且噬己也,甚恐。

然往来视之,觉无异能者;益习其声,又近出前后,终不敢搏。

稍近,益狎,荡倚冲冒。

驴不胜怒,蹄之。

虎因喜,计之曰:“技止此耳!”因跳踉大㘎,断其喉,尽其肉,乃去。

噫!形之庞也类有德,声之宏也类有能。

向不出其技,虎虽猛,疑畏,卒不敢取。

今若是焉,悲夫!译文黔地(这里的黔不指贵州)这个地方本来没有驴,有一个喜欢多事的人用船运来(一头驴)进入这个地方。

运到后却没有什么用处,就把它放置在山脚下。

老虎看到它是个庞然大物,把它作为神(来对待),躲藏在树林里偷偷看它。

(老虎)渐渐小心地出来接近它,不知道它是什么东西。

有一天,驴叫了一声,老虎十分害怕,远远地逃走,认为(驴)要咬自己,非常害怕。

但是(老虎)来来回回地观察它,觉得它并没有什么特殊的本领。

(老虎)渐渐地熟悉了驴的叫声,又前前后后地靠近它,但始终不与它搏斗。

(老虎)渐渐地靠近驴子,态度更加亲切而不庄重,碰倚靠撞冒犯它。

驴非常生气,用蹄子踢老虎。

老虎因此而很高兴,盘算这件事说:“驴的技艺仅仅只是这样罢了!”于是跳起来大吼了一声,咬断了驴的喉咙,吃光了它的肉,才离开。

唉!外形庞大好像有德行,声音洪亮好像有能耐,(老虎)当初(如果说)看不出驴的本领,老虎即使凶猛,(但)多疑、畏惧,终究不敢猎取驴子。

如今像这样的下场,可悲啊!注释1.好事者:喜欢多事的人。

2.船载以入:用船载运(驴)进黔。

船,这里指用船的意思。

以,连词,相当于“而”,表修饰。

3.至:到。

4.则:表转折,却。

5.之:代词,代驴。

6.庞然大物:(虎觉得驴是)巨大的动物。

庞然,巨大的样子。

然,......的样子。

7.以为:把……当作。

8.蔽:躲避,躲藏。

9.窥:偷看。

10.稍:逐渐地,渐渐地。

11.近:形容词作动词,靠近。

文中古文文句的注释

1.[仁远乎哉我欲仁斯仁至矣]应读作“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣”。

语见《论语•述而》。

意思是:仁离我们遥远吗?我想得到仁,这仁就来了。

2.[笑人齿缺曰狗窦大开]应读作“笑人齿缺,曰‘狗窦大开’”。

语见《幼学琼林•身体》。

原文是“笑人齿缺,‘狗窦胡为大开?’”意思是:取笑人家牙齿缺了,就说:“狗洞怎么大开着?”

3.[上九潜龙勿用]应读作“上九,潜龙,勿用”。

语见《易经•乾卦》。

原文是“初九,潜龙,勿用”。

意思是:占卜占到乾卦初九这一爻,时机未到,要做潜伏的龙,不可出头露面,要注意隐蔽,否则就会受伤害。

4.[厥土下上上错厥贡苞茅橘柚]应读作“厥土:下上,上错。

厥贡:苞茅、橘柚。

”语见《尚书•禹贡》。

原文是“厥土惟涂泥,厥田惟下下,厥赋下上上错。

厥贡惟金三品……厥包橘柚锡贡。

”意思是:这是一片低洼潮湿的土地,这里土地的质量在九州中属第九等(上上为第一等,下下为第九等)。

这里的人民缴纳第七等赋税,也可以间杂缴纳第六等的赋税。

其贡品是金、银、铜三种金属……把橘子和柚子打成包裹作为贡品进献。

(王世舜《尚书译注》)课文中学生因不懂而胡乱拼凑。

5.[铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬……]语见清代武进人刘翰的《李克用置酒三垂岗赋》,文载清人王先谦所编《清嘉集初编》卷五。

“铁如意”,原文是“玉如意”;“颠倒淋漓”,原文是“倾倒淋漓”。

这篇赋描写唐末军阀李克用攻克邢州后在三垂岗设宴庆贺的情况。

这两句的意思是:(李克用)拿着玉如意,潇洒地指挥大家喝酒,满座都惊奇不已;金杯里的酒满满的,倾洒出来沾湿了衣服,而他们竟说千杯未醉。

句中

“呢”“噫”“嗬”是先生读时加上去的语气词。

“”表示先生读到末尾声音的颤动。