人教版九年级上册 第七单元 课题1 燃烧和灭火 第二课时

- 格式:ppt

- 大小:843.24 KB

- 文档页数:14

第七单元燃料及其利用《燃烧和灭火》教学设计【课标要求】了解防火灭火、防范爆炸的措施。

【设计理念】1.从学生已有的经验出发,让学生从生活实际中发现和提出问题,通过实验探究得到结论。

2.将日常生活所见所闻结合已有的化学知识进行梳理和总结。

换位思考,“我如何提醒别人危险的易燃易爆物?”、“假如我是消防员”等活动理解消防安全知识。

形成关心生活、珍惜生命的意识。

【教材分析】从灭火的原理引到灭火器的分类、使用和注意事项。

然后又指出如果火势不大的情况可以选择恰当的办法灭火,如果火势较大,先要自救再报警。

教会学生能正确的面对火灾并能选择正确的处理办法。

通过概念、实例介绍了爆炸。

“爆炸极限”对之前学过的点燃不纯的可燃性气体会发生爆炸做出解释,然后拓宽认识,可燃的粉尘也能发生爆炸。

从常见标语认识易燃物和易爆物在生产、运输、使用和贮存的注意事项。

【学情分析】学生学习本课之前已经对燃烧和灭火有一定的了解,对日常生活中常见的标识标语有些关注。

本节的重点是易燃易爆物的安全知识和火场应对知识,与生活联系比较紧密,可分析讨论总结得出。

【学习目标】1.结合生活经验,分析认识爆炸发生的条件、防范爆炸的措施。

2.了解灭火器的使用方法,总结防火和自救的常识,增强安全意识。

【学习重点、难点】重点:易燃易爆物安全知识,火灾应对方案难点:火灾应对方案【教学方法与手段】本节采用教师主导,学生换位思考,谈论展示的教学方法。

【学习过程】(一)情境引入视频:过年燃放鞭炮。

鞭炮爆炸属于化学变化。

你知道哪些爆炸?气球、轮胎爆炸——物理性爆炸氢气爆炸——化学性爆炸(设计意图:从已有知识入手,化学的视角认识爆炸)(二)面粉爆炸回顾气体爆炸,解释爆炸极限,重申验纯的重要性。

提出疑问,固体燃烧能否发生爆炸?面粉爆炸的新闻和实验视频。

追问:面粉能发生爆炸给我们哪些启示?易燃易爆物的标识可以提醒人们注意,你在哪里见过这些标识?他们应该张贴在哪些地方?(设计意图:用归纳分类的方法认识爆炸,并警醒生活中常犯的错误,关注生活中的易燃易爆物图标)(三)应对火灾——灭火视频:火灾事故如果控制不好火和爆炸,就会引起火灾,造成人身和财产的损失。

《燃烧和灭火》第二课时创新实验教学【摘要】《燃烧和灭火》是人教版九年级化学上册第七单元课题1的内容,本课重点探究第二课时易燃易爆物的安全常识,在教学中以创新实验为指导,调动小组讨论积极性,理论结合实际,总结方法解决生活实际问题。

通过创新改进向学生传达积极向上教研精神,达到实在的课堂效果,激发学生的科技创造热情!【关键词】燃烧与灭火面粉易燃易爆创新实验一、教材分析1、教材地位与作用:本内容在中考化学中属于化学与能源板块,与社会生活联系密切,突出化学在科技、社会、生活中的作用,体现化学的应用价值。

爆炸实验的成功改进很能激发学生学习热情,提高学生课堂参与度,增强学科素养,难度不算大,但是中考的热点之一。

2、教材背景:本实验是初中化学经典兴趣实验!是引起学生学习兴趣的机会,但是教材中的面粉爆炸演示实验成功系数较低,教学中很多老师是直接说实验或用视频教学代替,效果不佳,让学生感到失望。

二、学情分析初中生的认识感性多于理性,学生刚学习了燃烧和灭火的相关知识,学习兴趣浓厚,虽然该实验是老师的演示实验,但是感兴趣的学生已经在课余时间进行尝试,结果不成功,很想知道爆炸的成因和形成条件。

三、教学目标1、知识与技能:了解影响可燃物剧烈燃烧的因素,理解爆炸原理,学会易燃易爆物安全常识。

2、过程与方法:采用新闻引入,提出问题,利用实验现场验证,得出爆炸结论,拓展生活应用。

3、情感态度与价值观:从生活走进化学,从化学走进社会,利用化学知识解释生活问题,使学生对化学保持强烈的好奇心和探究欲;同时树立安全意识和社会责任感。

四、教学重点和难点教学重点:理解爆炸原理,加强易燃易爆物安全知识的认识,增强安全意识。

教学难点:爆炸成因分析,避免爆炸灾害的发生。

五、教学过程教学环节设计:环节一新闻引入,提出问题据报道,不少地方的习俗抛洒面粉庆祝各种特殊的节日或者恶搞等等,比如下面新闻报道的大学生用面粉庆生的事故,面粉真的会燃烧吗?你见过面粉的燃烧吗?燃烧是否一定发生爆炸?接下来我们将通过实验来揭晓答案。

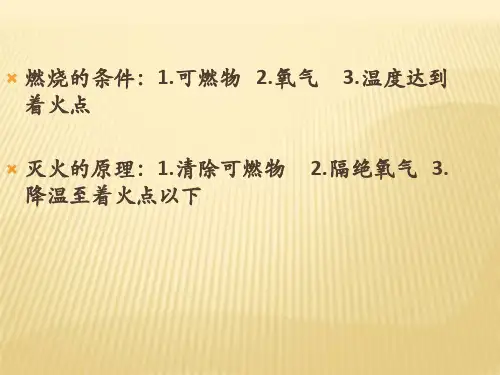

7.1燃烧与灭火第2课时教学目标【知识与技能】1.认识灭火的原理.2.了解易燃物和易爆物的安全知识.【过程与方法】1.学习运用比较、观察、实验等方法获取信息.学习运用归纳、概括等方法对获取的信息进行加工.2.学习运用主动探究的方法,设计实验.【情感态度与价值观】1.利用化学知识解释生活问题,使学生对化学保持强烈的好奇心和探究欲.2.增强日常生活中防范灾害的意识,并注意采取安全措施.【重点】1.灭火的原理.2.了解易燃物和易爆物的安全知识.【难点】通过实验培养学生分析问题,解决问题的能力,以及培养学生的知识迁移能力.【教师准备】碳酸钠(固体、浓溶液)、盐酸(1∶4、浓)、导管、烧杯(500 mL 1只、1000 mL 3只)、面粉、灭火器道具、金属罐、塑料盖.【学生准备】小蜡烛(2支)、水、镊子、烧杯、棉花、小石子、小木条、抽滤瓶、试管、灭火器. 【新课导入】导入一:趣味实验:魔术——烧不坏的手帕【实验用品】酒精灯、镊子、大烧杯、火柴、棉手帕、酒精(体积分数为70%).【实验步骤】用一块棉手帕(不要用合成纤维的),在盛有乙醇的体积分数为70%的酒精溶液的烧杯中浸泡,待均匀湿透后取出.将浸透的手帕舒展开,用镊子夹住两角,在火焰上点燃,当火焰熄灭后,观察现象.【提问】同学们看到了什么现象?【回答】火焰熄灭后,手帕完好无损.【追问】那么,大家想想为什么会出现这样的现象呢?【回答】因为手帕上沾有酒精,我们所看到的是酒精的燃烧.在整个燃烧的过程中,对于手帕来说,并没有达到它的着火点,所以手帕并没有燃烧.【教师补充】非常好,酒精在燃烧时有一种生成物——水,水降低了温度,达不到手帕的着火点,所以手帕还是完好无损.导入二:【教师】燃烧是人类最早使用的化学反应之一.燃烧,它开启了人类的智慧和文明.燃烧,它点燃了现代社会的进步和辉煌.可以说燃烧带给人类很多的幸福.【投影图片】展示火灾图片.【学生】观察画面,思考火对人类不利的一面.【教师】火如果使用不当,也会给人类带来巨大的损失和灾难.为了更好地利用燃烧,防止火灾,我们需要了解燃烧和控制燃烧.[过渡语] 燃烧的条件有三个,分别是可燃物、氧气(或空气)、达到着火点.那么同学们设想一下,这三个条件中如果去掉其中一个条件,会发生什么样的现象呢?同学们面前都有已经准备好的蜡烛和烧杯等一些用品,请你们用蜡烛和烧杯自己设计一个实验方案,来探究“灭火的原理”.二、灭火的原理和方法思路一【实验探究】点燃三支蜡烛,在其中一支蜡烛上扣一只烧杯;将另两支蜡烛放在烧杯中,然后向其中一只烧杯中加适量碳酸钠和盐酸,观察现象并分析原因.【汇报交流】第一小组,只用了蜡烛进行实验.点燃了两支蜡烛,然后用嘴对着其中一支蜡烛用力吹气,结果这支蜡烛熄灭了.【老师追问】你们都选用了哪种方法“灭火”呢?【学生】第一小组:降低温度.第二小组:我们组利用的是隔绝空气的方法.我们在点燃的蜡烛上扣了一个烧杯,由于蜡烛燃烧不断地消耗氧气,使有限的空间内充满了CO2气体,最终蜡烛由于不能及时得到氧气而熄灭.第三小组:我们和第二小组的原理相似,但我们选用的是碳酸钠和盐酸,由于碳酸钠和盐酸反应能产生CO2,所以蜡烛也熄灭了.第四小组:我们组选取了两支等长的蜡烛点燃,然后慢慢地在其中一支蜡烛的下面截取了一大段,结果被截取的这支蜡烛首先熄灭了.【教师追问】那你们组“灭火”的原理是什么呢?【学生】第四小组:我们主要是从可燃物的角度来考虑的.【评价】能够充分地发挥自己的主观能动性,是大家的一个优点,希望在以后的学习过程中,能够继续保持.【讲解】在燃烧的三个条件中,如果破坏了某一个条件,都可以使燃烧反应停止,也就是说都可以达到灭火的目的,所以说灭火的原理都是从燃烧的条件出发的.【板书】原理【设问】在生活实际中我们经常会遇到一些灭火的实例,它们灭火的原理是什么呢?【投影】下面是一些灭火的实例,试分析其灭火的原理:(1)炒菜时油锅中的油不慎着火,可用锅盖盖灭;(2)堆放杂物的纸箱着火时,可用水扑灭;(3)扑灭森林火灾的有效方法之一,是将大火蔓延线路前的一片树木砍掉.【答案】(1)隔绝空气.(2)降低温度到着火点以下.(3)清除可燃物.思路二教师活动学生活动设计意图【活动】引导学生进行讨论与交流.【讨论与交流】在日常生活中,同学们有过灭火的经验吗?谈谈你在生活中采取的一些灭火措施. 【交流】同学们根据生活经验讨论灭火的方法. 引导学生从实际生活经验入手,了解燃烧与灭火的关系.再通过一组简单的实验,进一步分析得出几种常见的灭火方法.【活动】指导学生进行实验,并引导学生分析实验现象,理解燃烧与灭火的关系,从而得出灭火的原理或方法. 【实验】点燃三支蜡烛,在其中一支蜡烛上扣一只烧杯;将另两支蜡烛放在烧杯中,然后向其中一只烧杯中加适量碳酸钠和盐酸,观察现象并分析原因.【讨论与交流】组织学生进行讨论与交流,并对每个问题进行小结: (1)炒菜时油锅中的油不慎着火,如何处理?为什么?(2)堆放杂物的纸箱着火了,如何处理?为什么?(3)扑灭森林火灾时的有效方法之一是将大火蔓延线路前的一片树木砍掉,为什么?(4)如何解释“釜底抽薪”和“杯水车薪”这两个成语?【交流】(1)炒菜时油锅中的油不慎着火,可用锅盖盖灭.(2)堆放杂物的纸箱着火时,可用水扑灭.(3)扑灭森林火灾的有效方法之一,是将大火蔓延线路前的一片树木砍掉,清除可燃物.(4)清除可燃物;水太少,不能降低温度到可燃物着火点以下.通过讨论并解释日常生活中常见的灭火措施,理论联系实际,进一步理解燃烧与灭火的关系,突破难点.【展示】幻灯片播放让“家庭远离火灾”(科普资料)及Flash演示“火场逃生方法”. 观看幻灯片及Flash动画资料并思考面对火灾时如何进行灭火或逃生.了解火灾危害与防护方法,了解逃生的一般方法.三、灭火器及其使用方法[过渡语] 在我们日常生活中,“灭火器”是比较常见的灭火器具.那么灭火器如何使用呢?它们的灭火原理是什么?我们一起来学习生活中常见的几种灭火器.【阅读】教材130~131页内容并交流几种常见灭火器的原理和使用范围.【展示】几种常用灭火器的灭火原理和适用范围:灭火器灭火原理适用范围泡沫灭火器灭火时,能喷射出大量二氧化碳及泡沫,它们能黏附在可燃物上,使可燃物与空气隔绝,达到灭火的目的.可用来扑灭木材、棉布等燃烧引起的失火.干粉灭火器利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠或磷酸铵盐)来灭火.具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,除可用来扑灭一般火灾外,还可用来扑灭油、气等燃烧引起的失火.二氧化碳灭火器在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有降温和隔绝空气的作用.灭火时不会因留下任何痕迹而使物体损坏,因此可用来扑灭图书、档案、贵重设备、精密仪器等物品的失火,使用时,手一定要先握在钢瓶的木柄上,否则,会把手冻伤.【比一比,赛一赛】你能很快记住它们吗?以小组为单位,利用三分钟时间,我们通过游戏来选出冠军得主.【游戏】教师选出六名同学分别拿着不同类型的灭火器的道具,然后给他们列出几种物质燃烧,要求他们用适当的灭火器灭火,看最后谁的正确率高,谁得冠军.(形式不限)【小结】不同的物质燃烧需要不同的方法来进行灭火.四、易燃物和易爆物的安全知识[过渡语] 可燃物在具备了燃烧的条件后,就能燃烧,如果在有限的空间内急剧地燃烧,就会在短时间内聚积大量的热,使气体的体积迅速膨胀而引起爆炸,就会给生命和财产造成严重的损害,为了使警钟长鸣,所以,大家在一些易燃、易爆场合会经常看到下面的一些图标,同学们讨论讨论,这些图标向人们传递了什么样的信息?【教师】这些图片代表什么意思?【答案】(1)当心火灾——易燃物质;(2)禁止放易燃物;(3)当心爆炸——爆炸性物质;(4)当心火灾——氧化物;(5)禁止烟火;(6)禁止带火种;(7)禁止燃放鞭炮;(8)禁止吸烟.【设问】同学们想想,这些图标在哪些场合最容易出现呢?【回答】油库、面粉加工厂、纺织厂、煤矿等场合.【设问】为什么在这些场合容易出现呢?下面我们来做一个演示实验,同学们注意观察实验现象并分析其原因.【演示实验】教师按照教材132页实验7 - 2做实验,用投影方式展示实验装置.【投影】【实验现象】发生了爆炸.【实验分析】金属罐和塑料盖构成了一个有限空间,向装置中鼓气后,面粉充满了金属罐,加大了它与氧气的接触面积,罐内的温度达到了面粉的着火点,使它在有限的空间内急剧地燃烧,短时间内放出大量的热,使气体体积迅速膨胀,引起爆炸.【延伸】通过这个小实验,哪位同学给大家总结一下,为什么在油库、面粉加工厂等场所会出现一些禁止烟火等图标.【回答】因为油库、面粉加工厂等地的空气中常混有可燃性的气体或粉尘,它们接触到明火,就有发生爆炸的危险.【小结】所以,同学们对一些易燃物和一些易爆物的安全问题要时刻提高警觉性.思路二教师活动学生活动设计意图【演示】教材132页实验7 - 2:面粉爆炸实验.【小结】爆炸的条件:有限空间、急速燃烧、积聚大量的热量.【指导阅读】教材132页的内容.【小结】在油库、面粉加工厂、纺织厂、煤矿的矿井等地方要标有严禁烟火的警告. 【讲解】可燃物在一定空间内急剧燃烧有可能发生爆炸,为了预防危险的发生,我们必须掌握一些安全常识.【指导阅读】教材内容.【投影】展示图标.【提问】爆炸一定是化学变化吗?【交流】观察实验现象.【交流】分析讨论.【归纳】爆炸的条件.【讨论与交流】了解生活中常见易燃物和易爆物的安全知识,认识一些与燃烧和爆炸有关的图标.【回答】不一定.通过实验探究加深对爆炸危害的认识,进一步证明爆炸所需的条件.了解易燃物和易爆物的安全知识,对学生进行安全教育.培养学生分析归纳的能力.思路三教师活动学生活动设计意图【演示】教材实验7 - 2:面粉爆炸实验. 【讲解】将塑料瓶中间(上端留约1000 mL)处绕一宽0.5 cm的布条,不打节.布条上滴匀酒精后点燃,转动塑料瓶,均匀烧热后将瓶底插入水中,水面到布条处,瓶会整齐断开.用半个塑料瓶组装“面粉爆炸实验”装置.如图所示.【要点】(1)将此实验装置中的玻璃管与橡胶管连接,用嘴吹气,方便、火焰效果好.(2)纸板盖盖上即可,不能封死,保证安全.让学生了解易燃物和易爆物的安全知识.【活动】课后拓展与实践. 【交流】根据自己住宅的特点,设计预防火灾的方案(包括万一发生火灾时需采取的灭火或自救措施).理论联系实际,提高学生对火灾的安全防范意识.[知识拓展]水总能灭火么?有个成语叫“水火不容”,发生火灾时用水浇灭好像是天经地义的事.水能灭火,是因水具有以下几种特性:(1)冷却作用.水遇到燃烧物质温度升高,转化为水蒸气.每1千克水全部汽化成水蒸气,需要吸收539 千卡的热量.因为水汽化时能吸收这样大的热量,所以水喷射到燃烧物质的表面,就能使燃烧物质表面的温度迅速下降,起到冷却降温的作用,有利于灭火.(2)窒息作用.水与火焰接触后,水滴转化为水蒸气,体积急剧增大(1 升水可变成 1700 升水蒸气),而水蒸气能稀释可燃气体和助燃的氧气在燃烧区内的浓度.在一般情况下,空气中含有30%(体积)以上的水蒸气,燃烧就会停止.(3)乳化作用.水滴与重质油品(如重油等)相遇,在油的表面形成一层乳化层,可降低油气蒸发速度,促使燃烧停止.水能灭火,但也不是万能的.用水灭火也有一定的范围,以下几种物质的火灾不能用水扑救:(1)比水轻的易燃液体火灾,如汽油、煤油等的火灾,不能用水扑灭.因为水比油的比重大,油浮于水面仍能继续燃烧.(2)容易被破坏的物质,如图书、档案和精密仪器等失火不能用水扑救.(3)对于高压电器火灾是不能用直流水扑救的,因为水具有一定的导电性.(4)与水起化学反应,生成可燃性气体和产生大量热能的物质,如钾、钠、钙、镁等轻金属和电石(一种化学物质,遇水会生成可燃性的乙炔气体)等物质引起的火灾,禁止使用水扑救.钾、钠等金属遇水会发生剧烈的化学反应: 2K+2H2O2KOH+H2↑,该反应在生成易燃的氢气的同时,还放出大量的热. 所以,水能灭火,但是有时候,有些火灾的发生却不能用水去灭.【课堂小结】1.灭火的方法和原理:破坏其一,燃烧即熄灭.2.几种氧化反应的比较:燃烧爆炸缓慢氧化自燃区别反应条件跟氧气接触,温度达到着火点在有限的空间里,急速燃烧,热量来不及散失跟氧气接触,温度没有达到着火点跟氧气接触,热量不散失,温度逐渐达到着火点反应程度剧烈异常剧烈缓慢由缓慢到剧烈反应现象放热、发光爆炸不太明显由不明显到放热、发光联系燃烧、爆炸、缓慢氧化、自燃的本质都是氧化反应,都会放出热量【板书设计】第二课时二、灭火的原理和方法1.原理2.方法三、灭火器及其使用方法四、易燃物和易爆物的安全知识【教学反思】本节课采用了“创设情境”教学和“探究式学习”教学模式.在探究物质燃烧条件的过程中,让学生体验到科学探究的过程,并学会与他人合作学习,帮助学生了解一些安全常识,并学会利用所学知识去解决生活中的实际问题.不足之处:课堂上给学生自主探究的时间不足,缺少学生的创新设计,阻碍学生思维的发展.建议:(1)给学生更多自主探究的空间,多给学生设计实验的机会,培养学生的创新能力.(2)面粉爆炸的演示实验不易成功,原因主要有以下几点:①面粉太潮湿;②里面的蜡烛易熄灭;③随着蜡烛燃烧消耗氧气生成二氧化碳,里面的氧气不足以使面粉爆炸.。

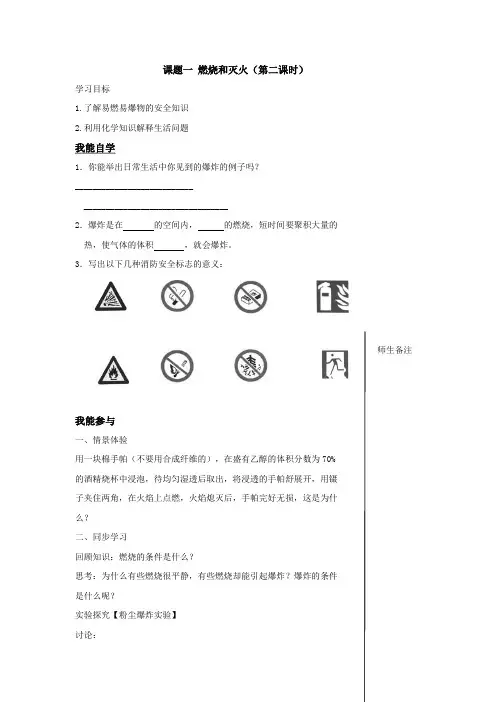

课题一燃烧和灭火(第二课时)学习目标1.了解易燃易爆物的安全知识2.利用化学知识解释生活问题我能自学1.你能举出日常生活中你见到的爆炸的例子吗?____________________________________________________________2.爆炸是在的空间内,的燃烧,短时间要聚积大量的热,使气体的体积,就会爆炸。

3.写出以下几种消防安全标志的意义:我能参与一、情景体验用一块棉手帕(不要用合成纤维的),在盛有乙醇的体积分数为70%的酒精烧杯中浸泡,待均匀湿透后取出,将浸透的手帕舒展开,用镊子夹住两角,在火焰上点燃,火焰熄灭后,手帕完好无损,这是为什么?二、同步学习回顾知识:燃烧的条件是什么?思考:为什么有些燃烧很平静,有些燃烧却能引起爆炸?爆炸的条件是什么呢?实验探究【粉尘爆炸实验】讨论:师生备注1.为什么金属筒要加盖?2.为什么要鼓入大量的空气?3.面粉为什么要干燥?4.为什么需要根点燃的蜡烛?归纳:爆炸的条件是什么?三、典型例题例1 下列物质与空气混合,接触到明火,有发生爆炸危险的是()(1)氢气(2)汽油蒸气(3)液化石油气(4)煤气(5)天然气A、(1)B、(1)(2)(5)C、(1)(2)(3)(5)D、(1)(2)(3)(4)(5)例2 下列关于爆炸的叙述正确的()A.爆炸是气体物质剧烈燃烧的结果,所以一定发生化学变化师生备注B.爆炸是一种现象,当气体体积在一个受限制的空间内急剧膨胀时,就会发生爆炸,这种现象可能因化学变化或物理变化引起的。

C.爆炸都会伴有发光、发热的现象D.爆炸是缓慢氧化的必然结果三、反馈练习1、根据你生活的经验和所学知识判断,下列做法错误的的是()A、电线短路着火,立即用水浇灭B、加油站,面粉厂贴有“禁止烟火”的标志C、焊接金属时用稀有气体作保护气D、做菜时不慎油锅着火,迅速用锅盖盖灭2.下列物质属于易燃物的是()①酒精②白磷③氢气④石灰⑤食盐⑥液化石油气⑦硫⑧镁带A.有①②③ B.只有①③⑥⑧C.只有①②③⑥⑦⑧ D.全部都是我能运用3、交通部门规定,旅客乘坐车船时,严禁随身携带易燃易爆物品,因为在人员密集的车船上,这些物品一旦着火或爆炸,极易造成巨大危害,以下物品:①蔗糖,②酒精,③烟花鞭炮,④汽油、煤油。

课题1燃烧和灭火(第二课时)教学目标知识技能:了解易燃物和易爆物的安全知识过程方法:通过面粉爆炸实验及对此实验成败原因的讨论交流了解爆炸的条件情感态度、价值观:通过讨论交流防范火灾与爆炸的措施,形成“防火防爆、人人有责”的意识教学重点:了解易燃物和易爆物的安全知识教学难点:爆炸条件的理解教学方法:自主探究→合作探究→演绎推理所用器材:金属易拉罐、小塑料瓶、面粉、橡皮管、漏斗、剪刀、蜡烛、火柴教学过程复习提问【播放】一段火灾与灭火的视频。

请同学们用心观察火灾现场使用了那些灭火方法?〔视频〕克拉玛依火灾与灭火事件现场等【提问】请同学谈一谈上述录像中火灾现场使用了那些灭火方法?【学生】学生观看视频、思考、回答问题【追问】结合所学知识及生活经验你能谈谈对燃烧的认识吗?引入新课【播放】视频:利用燃烧的视频燃烧引起爆炸的视频【追问】为什么有些燃烧不会爆炸,有些燃烧却会爆炸呢?【学生】交流发言由此可见爆炸需要一定的条件。

实验探究一、爆炸条件【演示】教材P128实验7-2:面粉爆炸实验【提问】1.单独一支蜡烛在罐外燃烧会不会爆炸?2.单独一支蜡烛在罐内燃烧会不会爆炸?3.点燃一支蜡烛在罐内,鼓入大量空气,但不加盖会不会爆炸?【学生】分析讨论猜想爆炸的条件【小结】爆炸的条件:有限空间急速燃烧积聚大量的热量指导阅读教材P128的内容【学生】阅读P128内容并思考问题【追问】1.有这个实验还说明了什么?【学生】可燃性粉尘也会爆炸【小结】1.在油库、面粉加工厂、纺织厂、煤矿的矿井等地方要标有严禁烟火的警告。

2. 可燃物与氧气接触面积越大,氧气浓度越高,燃烧就越剧烈。

二、影响燃烧程度的因素【提问】燃烧的剧烈程度跟哪些因素有关【猜想与假设】讨论进行猜想与假设1.与氧气的浓度有关2.与物质的接触面积有关3.与可燃物的性质【设计方案】引导学生结合所学知识设计实验对照燃烧条件设计对比实验验证猜想自学归纳【引言】可燃物的在一定空间的急剧燃烧有可能发生爆炸,为了预防危险的发生,我们必须掌握一些安全常识【指导阅读】P129资料讨论与交流:了解生活中常见易燃物和易爆物的安全知识,认识一些与燃烧和爆炸有关的图标【投影】展示图标总结提高【提问】1.爆炸一定是化学变化吗?2.燃烧、爆炸、缓慢氧化、自燃之间有何关系【巩固练习】1.下列措施中,符合易燃易爆物的安全管理要求的是( )A.为了安全,存放易燃物的仓库要尽可能封闭,不让风吹进来B.为了节约运费,把乙醇和鞭炮等物品同时装在一辆货车上运送C.只要不影响工作,面粉加工厂的工人可以在车间里吸烟D.生产乙醇的车间里,所有的照明设备均采用隔离和封闭装置2.下列①一④的变化中,属于燃烧的是①;属于爆炸的是④;属于缓慢氧化的是②;属于因缓慢氧化而引起的自然的是③。