第2章中国主要饮食思想

- 格式:ppt

- 大小:510.50 KB

- 文档页数:10

第一章饮食文化1. 中国饮食文化情调优雅,氛围艺术化,主要表现在美器、命名、佳境三个方面。

2. 关于五谷主要有两种说法,主流的是稻(俗称水稻、大米)、黍(俗称黄米)、稷(又称粟,俗称小米)、麦(俗称小麦)、菽(俗称大豆)。

3. 在古代,甑是底面有孔的深腹盆,是用来蒸饭的器皿。

4. 依据中国饮食文化区位类型的不同,将中华食文化圈划分为12 个小圈。

第二章菜系1. 中国菜系的形成过程我国幅员辽阔,各地自然条件、人们生活习惯、经济文化发展状况和历史时期的不同,在饮食烹饪和菜肴品类方面,逐渐形成了不同的地方风味。

随着食生产的不断发展和食生活的逐渐丰富,由于金属炊具、尤其是铁质炊具较多地用于烹饪之后,菜的品种开始明显增多,菜的地方性也逐渐显现出来。

南北两大风味,自春秋战国时期开始出现。

《诗经》、《楚辞》、《山海经》等先秦诗文中对食物原料、食物品种及食风、食事的记述,已经表明了人们已开始注意到饮食的地域性差异。

汉至唐宋各期,曾出现了“胡食”、“素食”、“北食”、“南食”、“川味”等称呼。

因此,到唐宋时期已形成南食和北食两大风味派别。

宋代的时候,中国各地的饮食已经有了区别。

在当时,中国的口味主要有两种,北方人喜欢吃甜的,南方人喜欢吃咸的。

南宋时候,北方人大量南迁。

逐渐地,北方的饮食文化影响了南方。

在南方地区形成了自己的派系。

到了明代末期,中国饮食分为京式、苏式和广式。

京式偏咸,苏式、广式偏甜。

到清末初期,鲁菜、苏(淮皖)菜、粤菜、川菜已成为我国最具影响的地方菜。

民国开始,中国各地的文化有了相当大的发展。

苏式菜系分为苏菜、浙菜和徽菜。

广式菜系分为粤菜、闽菜,川式菜系分为川菜和湘菜。

因为川、鲁、苏、粤四大菜系形成历史较早,后来,浙、闽、湘、徽等地方2. 八大菜系中,苏菜和浙菜同为“南食”的两大台柱。

3. 佛跳墙是闽菜的特色菜。

4. 我国第一位典籍留名的职业厨师彭铿,又名彭祖。

彭祖制作野鸡羹供帝尧食用,其故乡被封为大彭国,亦即今天的徐州。

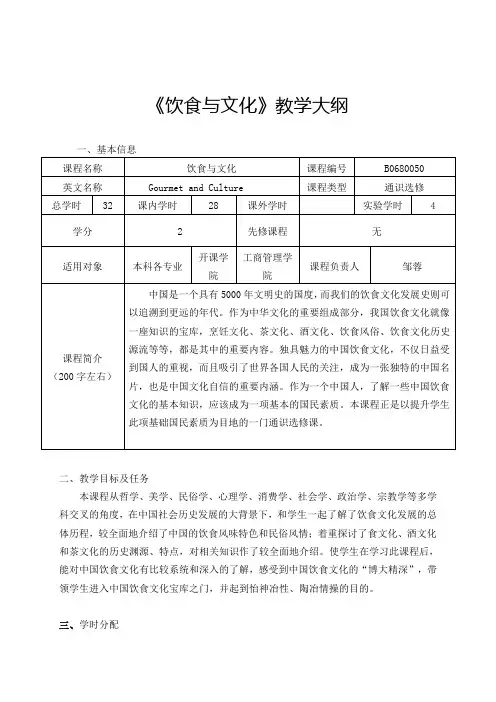

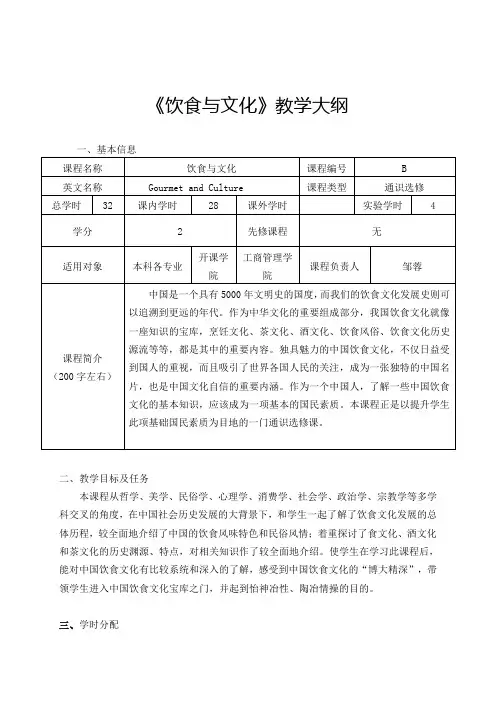

《饮食与文化》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务本课程从哲学、美学、民俗学、心理学、消费学、社会学、政治学、宗教学等多学科交叉的角度,在中国社会历史发展的大背景下,和学生一起了解了饮食文化发展的总体历程,较全面地介绍了中国的饮食风味特色和民俗风情;着重探讨了食文化、酒文化和茶文化的历史渊源、特点,对相关知识作了较全面地介绍。

使学生在学习此课程后,能对中国饮食文化有比较系统和深入的了解,感受到中国饮食文化的“博大精深”,带领学生进入中国饮食文化宝库之门,并起到怡神冶性、陶冶情操的目的。

三、学时分配教学课时分配四、教学内容及教学要求第1章饮食文化绪论(1-4周)本章教学目的:本章是饮食与文化的导言,它概述饮食与文化的一些基本概念和基本问题,如食材的抉择、获取与烹饪,食物的文化与美学内涵,食器与食法等。

通过本章学习,要求学生对饮食与文化的概况有所了解,为以后各章的学习奠定基础。

本章主要内容:灿烂的饮食文化是我国文化自信的重要内涵;食材的抉择;食材的获取与烹饪;食物的文化与美学内涵;食器与食法。

本章重点、难点:食材的加工法演变;食物的文化与美学内涵。

本章参考文献:《饮食文化》,林胜华,化学工业出版社,2010年5月1日第1版。

《中国饮食文化》,吴澎,化学工业出版社,2014年1月1日第2版。

《中外饮食文化》,何宏,北京大学出版社,2016年9月1日。

《华夏饮食文化》,王学泰,商务印书馆,2013年2月1日第1版。

《中国饮食文化史》,赵荣光,上海人民出版社,2014年5月1日第2版。

本章思考题:1、“饮食文化”的基本概念是什么?2、为什么说饮食文化是中国文化自信的重要内涵?3、世界主要宗教饮食禁忌有哪些?4、请简述中国烹饪技法——炒的分类和特征。

导语:中国饮食文化——文化自信的重要内涵第一节食材的抉择主要内容简介:1、资源物产影响食材抉择2、民族偏好影响食材抉择3、饮食禁忌影响食材抉择4、节庆时令影响食材抉择第二节食材的获取与烹饪主要内容简介:1、如何获取食物2、如何烹饪食物第三节食物的文化与美学内涵主要内容简介:1、主食神圣化现象2、食物命名法则3、盛食与摆盘第四节食器与食法主要内容简介:1、食器与文化圈层2、进食法则与习俗第二章中国饮食风味源流与发展(第5周)本章教学目的:让学生了解中国餐饮风味的历史源流,理解中国餐饮风味的发展趋势,识记主要风味菜系的名称和特点。

《饮食与文化》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务本课程从哲学、美学、民俗学、心理学、消费学、社会学、政治学、宗教学等多学科交叉的角度,在中国社会历史发展的大背景下,和学生一起了解了饮食文化发展的总体历程,较全面地介绍了中国的饮食风味特色和民俗风情;着重探讨了食文化、酒文化和茶文化的历史渊源、特点,对相关知识作了较全面地介绍。

使学生在学习此课程后,能对中国饮食文化有比较系统和深入的了解,感受到中国饮食文化的“博大精深”,带领学生进入中国饮食文化宝库之门,并起到怡神冶性、陶冶情操的目的。

三、学时分配教学课时分配四、教学内容及教学要求第1章饮食文化绪论(1-4周)本章教学目的:本章是饮食与文化的导言,它概述饮食与文化的一些基本概念和基本问题,如食材的抉择、获取与烹饪,食物的文化与美学内涵,食器与食法等。

通过本章学习,要求学生对饮食与文化的概况有所了解,为以后各章的学习奠定基础。

本章主要内容:灿烂的饮食文化是我国文化自信的重要内涵;食材的抉择;食材的获取与烹饪;食物的文化与美学内涵;食器与食法。

本章重点、难点:食材的加工法演变;食物的文化与美学内涵。

本章参考文献:《饮食文化》,林胜华,化学工业出版社,2010年5月1日第1版。

《中国饮食文化》,吴澎,化学工业出版社,2014年1月1日第2版。

《中外饮食文化》,何宏,北京大学出版社,2016年9月1日。

《华夏饮食文化》,王学泰,商务印书馆,2013年2月1日第1版。

《中国饮食文化史》,赵荣光,上海人民出版社,2014年5月1日第2版。

本章思考题:1、“饮食文化”的基本概念是什么?2、为什么说饮食文化是中国文化自信的重要内涵?3、世界主要宗教饮食禁忌有哪些?4、请简述中国烹饪技法——炒的分类和特征。

导语:中国饮食文化——文化自信的重要内涵第一节食材的抉择主要内容简介:1、资源物产影响食材抉择2、民族偏好影响食材抉择3、饮食禁忌影响食材抉择4、节庆时令影响食材抉择第二节食材的获取与烹饪主要内容简介:1、如何获取食物2、如何烹饪食物第三节食物的文化与美学内涵主要内容简介:1、主食神圣化现象2、食物命名法则3、盛食与摆盘第四节食器与食法主要内容简介:1、食器与文化圈层2、进食法则与习俗第二章中国饮食风味源流与发展(第5周)本章教学目的:让学生了解中国餐饮风味的历史源流,理解中国餐饮风味的发展趋势,识记主要风味菜系的名称和特点。

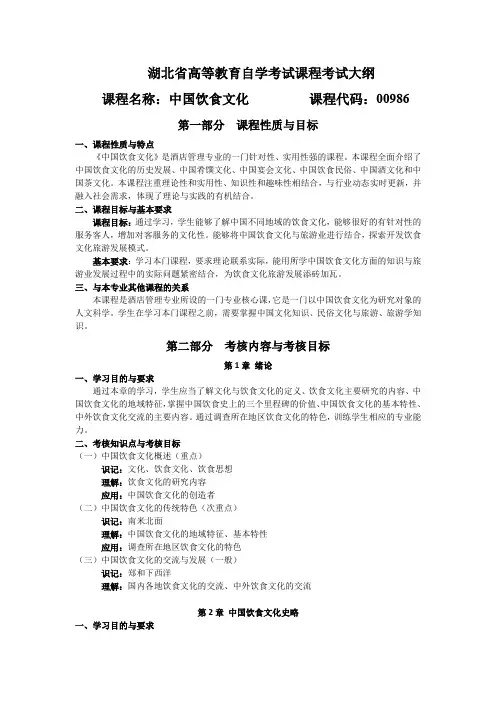

湖北省高等教育自学考试课程考试大纲课程名称:中国饮食文化课程代码:00986第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点《中国饮食文化》是酒店管理专业的一门针对性、实用性强的课程。

本课程全面介绍了中国饮食文化的历史发展、中国肴馔文化、中国宴会文化、中国饮食民俗、中国酒文化和中国茶文化。

本课程注重理论性和实用性、知识性和趣味性相结合,与行业动态实时更新,并融入社会需求,体现了理论与实践的有机结合。

二、课程目标与基本要求课程目标:通过学习,学生能够了解中国不同地域的饮食文化,能够很好的有针对性的服务客人,增加对客服务的文化性。

能够将中国饮食文化与旅游业进行结合,探索开发饮食文化旅游发展模式。

基本要求:学习本门课程,要求理论联系实际,能用所学中国饮食文化方面的知识与旅游业发展过程中的实际问题紧密结合,为饮食文化旅游发展添砖加瓦。

三、与本专业其他课程的关系本课程是酒店管理专业所设的一门专业核心课,它是一门以中国饮食文化为研究对象的人文科学。

学生在学习本门课程之前,需要掌握中国文化知识、民俗文化与旅游、旅游学知识。

第二部分考核内容与考核目标第1章绪论一、学习目的与要求通过本章的学习,学生应当了解文化与饮食文化的定义、饮食文化主要研究的内容、中国饮食文化的地域特征,掌握中国饮食史上的三个里程碑的价值、中国饮食文化的基本特性、中外饮食文化交流的主要内容。

通过调查所在地区饮食文化的特色,训练学生相应的专业能力。

二、考核知识点与考核目标(一)中国饮食文化概述(重点)识记:文化、饮食文化、饮食思想理解:饮食文化的研究内容应用:中国饮食文化的创造者(二)中国饮食文化的传统特色(次重点)识记:南米北面理解:中国饮食文化的地域特征、基本特性应用:调查所在地区饮食文化的特色(三)中国饮食文化的交流与发展(一般)识记:郑和下西洋理解:国内各地饮食文化的交流、中外饮食文化的交流第2章中国饮食文化史略一、学习目的与要求通过本章的学习,学生应当了解中国饮食不同时期的发展变化、我国古代主要烹饪理论的贡献、现代烹饪发展的新特点,掌握不同时期饮食制作技术的突破、中国古代饮食市场的变化、创新开拓时期饮食的特点。

【中国传统饮食文化文章中国饮食文化博大情深、源远流长,在世界上享有很高的声誉。

中国饮食文化就其深层内涵来廛,可以概括成四个字:精、美、情、礼。

下面就是小编给大家整理的中国传统饮食文化文章,希望大家喜欢。

中国传统饮食文化文章篇1:中华传统饮食文化中华饮食文化博大情深、源远流长,在世界上享有很高的声誉。

中华饮食文化就其深层内涵来廛,可以概括成四个字:精、美、情、礼。

这四个字,反映了饮食活动过程中饮食品质、审美体验、情感活动、社会功能等所包含的独特文化意蕴,也反映了饮食文化与中华优秀传统文化的密切联系。

中国人常说“一方水土养一方人”,不同地区的人吃什么,这其中涵盖着历史和文化的因素。

从饮食的角度,能够揭示出中国是个大一统的国家。

俗话说:民以食为天。

中华民族自古以来对美食就有一样无法化解的情感,喜欢庖丁解牛,并不远庖厨。

最顶级的美食总是在民间、在乡野,而不是在五星级酒店和私人会所。

市井美食与草根生活,市井味与人文味的和谐混搭,让人产生强烈的情感共鸣。

“一粥一饭当思来之不易,一饮一啄饱蘸苦辣酸甜。

”美食的背后,总是离不开辛勤的劳作。

我们口中的美食,无不来自别人的汗水。

对美食的尊重,也是对劳动的尊重,对劳动者的尊重。

中华美食蕴含着醇厚的文化底蕴,是中国人民在长期的生产生活实践中创造、总结、流传下来的,具有鲜明的民族特色。

“民以食为天”,中国的烹饪文化凝聚了中国人丰富而独特的经验和情感,承载了中华民族深刻的历史记忆。

随着时代的变迁,食物已经不仅仅是裹腹的代名词,人们对食物的追求和要求已经逐步的升华。

人们要求的不仅是味觉上的享受,同时还希望嗅觉视觉上的冲击。

这些对于有着悠久历史传承的中华美食,其实并不算苛刻。

中国饮食文化的发展与繁荣,是与整个中国历史的发展相和谐统一的,以中国古代饮食文化为例,具体体现在从宫廷到民间从内地到边疆,从王公贵族到平民百姓,食风的盛、雅艺精、奇等方面:“吃”的繁荣---菜系林立,风味饮食小吃上千种,各地食风食味之独特与多样化。

饮食文化中华民族饮食文化的理论基础Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】【1】第一章中华民族饮食文化的理论基础【2】0、开篇俗话说:民以食为天。

“食”者,可以是名词,也可以是动词。

所谓“食色性也”就说明“吃”其实是人类的一种天性。

十九世纪英国着名的作家、诗人、戏剧大师奥斯卡·王尔德的一部名剧中,其主角说:“我碰到麻烦时,吃是我唯一的安慰。

”中国人讲吃,不仅仅是一日三餐,解渴充饥,它往往蕴含着中国人认识事物、理解事物的哲理,一个小孩子生下来,亲友要吃红蛋表示喜庆。

“蛋”表示着生命的延续,“吃蛋”寄寓着中国人传宗接代的厚望。

孩子周岁时要“吃”,十八岁时要“吃”,结婚时要“吃”,到了六十大寿,更要觥筹交错地庆贺一番。

这种“吃”,表面上看是一种生理满足,但实际上“醉翁之意不在酒”,它借吃这种形式表达了一种丰富的心理内涵。

吃的文化已经超越了“吃”本身,获得了更为深刻的社会意义。

例如:(第一,中国人善于在极普通的饮食生活中咀嚼人生的美好与意义,哲学家和文学家更是如此,庄子认为上古社会美好,最值得人们回忆与追求,最重要的原因就是人们可以“鼓腹而游”,也就是在说在吃饱喝足以后能充分享受人生的乐趣。

第二。

中国人对付死神也象处理人际关系一样,总是通过食物来疏通关系,西方人悼念亡者是一束鲜花。

但中国人不成,事死如生,活人吃什么,祭祀死人至少是同等待遇(一般还要高一个档次),古代祭祀鬼神都有食物,而且根据鬼神的贵贱亲疏和对他的期盼的大小决定祭祀食品的丰俭。

这完全是与老百姓对付官吏衙门一样。

因此有人认为祭祀不过人对鬼神的贿赂。

)与其他国家的饮食生活比较,中国饮食文化属于文化哲学范畴,具有与众不同的文化内涵和审美特征:【3】1)中国饮食文化建立在中国哲学的“天人合一”与“阳刚阴柔”学说基础之上,以“天地人和”为根本,以“滋阴补阳”为目的。

离开“滋阴补阳”,饮食就成了“饥不择食”;离开天地自然,就丧失了饮食之源。

第一章中医饮食营养学的概念和内容概念“营养”一词并非外来语,宋代大文豪苏东坡《养生说》中即有“营养生者使之能逸而能劳”。

“营养”古代又作“荣养”。

[例如]《晋书·赵至传》云:“至年十三,请师受业……至日,吾小未能荣养,使老父不免勤苦。

”至今,在日本仍沿用“荣养”一词。

营:经营,营造。

荣:荣盛,繁荣。

养:养护,补养。

营养,系指机体摄取、消化、吸收和利用食物或养料,以维持正常生命活动的过程。

近百年来,西方医学传入我国,其中一门与营养学性质相近的学科(nutrition)被译为“营养学”,而实际上,我国固有的中医饮食营养学已有两千多年历史,自成体系,渗透于中医各科之中。

中医饮食营养学,是在中医理论指导下,应用食物来保健强身,预防和治疗疾病,或促进机体康复以及延缓衰老的一门学科。

它和药物疗法、针灸、推拿、气功、导引等学科一样,都是中医学的重要组成部分。

在某种意义上讲,中医饮食营养学在预防医学、康复医学、老年医学领域中,更占有重要地位。

饮食:泛指固态、流态、半流态的食物或食品。

食物:给人提供养分,满足心理要求的自然界的一种物质。

食品:食物进一步的加工品。

天然营养保健品:介于药食之间的天然物质,古称为“饵”。

食品的标准:色、香、味、形、器(器皿)、意(含义、意义)、质(营养成分、中医作用)、效(效果)、量,或营养成分、心理满足、饱腹感。

研究内容中医饮食营养学的研究内容主要包括基础理论和临床应用两大部分,从历代有关文献记载和临床实际情况分析,基本包括饮食养生、饮食治疗、饮食节制和饮食宜忌四个方面,前两者是指饮食在实际生活与临床中应用的范围;后二者是指饮食在生活与临床中应用的方式方法。

四者密切相关,不可分离或孤立。

所以有一种看法,认为使用添加药物的药膳,如黄芪炖鸡之类,就是“中医饮食营养学”,实际上,这种看法是不全面的。

饮食养生中医饮食养生,习称“食养”、“食补”,是泛指利用饮食来达到营养机体、保持健康或增进健康的活动。

中国饮食文化第一章中国饮食文化概论第一节中国饮食文化的定义及特点一、饮食文化的定义从文化所涵盖的范围出发,最基本的定义可归纳为两种:一种是广义的,指人类在改造自然,进行社会活动的实践中所创造、引发的一切物质、行为和精神现象及其联系的总和。

另一种是狭义的,指人类在实践中的一切行为、精神现象及其联系的总和。

中国饮食文化广义的定义:中华民族在饮食生产、消费中所创造、引发的一切物质、行为、精神现象及其总和。

狭义的定义:中华民族在饮食生产、消费中所创造、引发的一切行为、精神现象及其总和。

从饮食文化构成上可分为:饮食制作、饮食产品、产品消费三部分文化。

三者既互相联系又相互区别。

二、中国饮食文化的特点1、具有悠久的历史性自山西猿人和云南猿人用火进行熟食开始,中国已有170-180万年的熟食历史。

如从确切有用火熟食的北京猿人算起,也有50-60万年的历史。

从火在下水在上的“烹饪”算起,中国至少也有1万年的历史,这在世界民族之林中绝无仅有的。

2、饮食文化的传统性(1)饮食选料、用料上形成“物尽其用”的优良传统。

(2)饮食以“味”为主,并辅以色、香、味、形、器等。

(3)饮食重视食疗。

除饮食外,重视食疗、养生等,是现代功能食品的“源”。

3、饮食文化的民族性和博大精深的文化性(1)中华民族的博食中国现代饮食原料总数已达1万种以上。

(2)独特的饮食制作方法蒸、炒、爆是中华民族特有的。

蒸法已有6000年,爆法已有2000多年,至今仍为华人所独有。

(3)风味流派众多人们知道最多的是川、鲁、苏、粤、浙、湘、闽、徽8大菜系。

还有许多地区性的乡士、养生素食等风味有百种之多的风味流派。

4、中国饮食文化具有巨大的拓展性和博大的兼容性(1)对周边国家的影响春秋时期,越南、泰国;明清时期,日本、朝鲜、越南、泰国等一些国家都一直或间接的受中国饮食原料、工艺、食品、风俗左右。

日本的茶道、豆腐的制作,馒头制作等在元代就传到日本。

直到目前日本的食法、食谱、食典、食俗等方面都有中国饮食的痕迹。