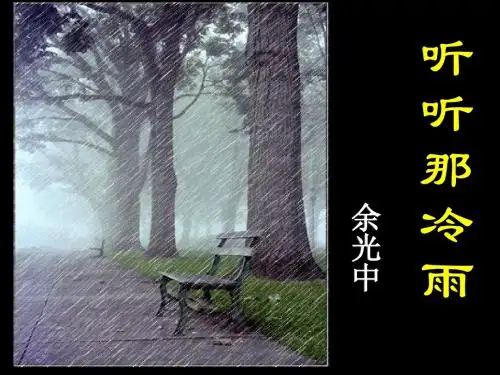

听听那冷雨(公开课)

- 格式:ppt

- 大小:858.00 KB

- 文档页数:31

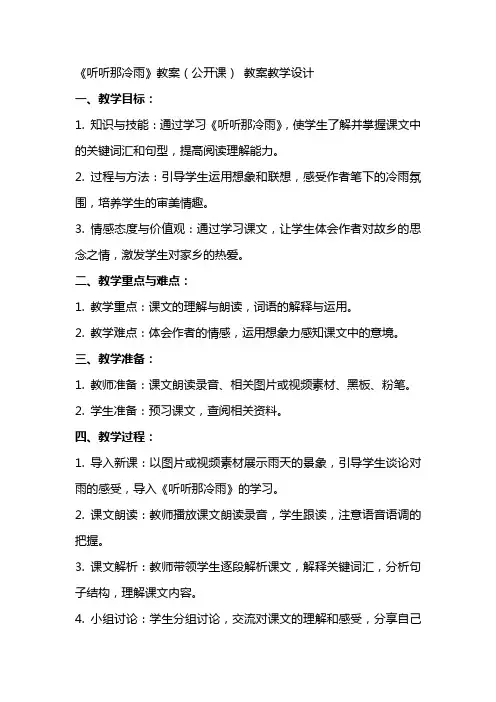

《听听那冷雨》教案(公开课)教案教学设计一、教学目标:1. 知识与技能:通过学习《听听那冷雨》,使学生了解并掌握课文中的关键词汇和句型,提高阅读理解能力。

2. 过程与方法:引导学生运用想象和联想,感受作者笔下的冷雨氛围,培养学生的审美情趣。

3. 情感态度与价值观:通过学习课文,让学生体会作者对故乡的思念之情,激发学生对家乡的热爱。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:课文的理解与朗读,词语的解释与运用。

2. 教学难点:体会作者的情感,运用想象力感知课文中的意境。

三、教学准备:1. 教师准备:课文朗读录音、相关图片或视频素材、黑板、粉笔。

2. 学生准备:预习课文,查阅相关资料。

四、教学过程:1. 导入新课:以图片或视频素材展示雨天的景象,引导学生谈论对雨的感受,导入《听听那冷雨》的学习。

2. 课文朗读:教师播放课文朗读录音,学生跟读,注意语音语调的把握。

3. 课文解析:教师带领学生逐段解析课文,解释关键词汇,分析句子结构,理解课文内容。

4. 小组讨论:学生分组讨论,交流对课文的理解和感受,分享自己的思考。

5. 分享感悟:每组选派一名代表分享讨论成果,其他学生和教师进行点评和指导。

6. 情感体验:教师引导学生发挥想象力,感受作者笔下的冷雨氛围,体会作者对故乡的思念之情。

7. 课堂小结:教师总结本节课的学习内容,强调重点知识点。

8. 作业布置:布置相关作业,巩固所学内容。

五、教学反思:本节课通过图片和视频素材的导入,激发了学生的学习兴趣,通过课文朗读、解析和小组讨论,使学生充分理解课文内容,并运用想象力感知课文中的意境。

在情感体验环节,学生能够体会到作者对故乡的思念之情,培养了对家乡的热爱。

但在教学过程中,要注意关注每一个学生的学习情况,确保教学效果的落实。

六、教学策略:1. 情境创设:通过多媒体手段,如音乐、图片和视频,营造一个温馨而又感伤的课堂氛围,让学生仿佛置身于作者笔下的冷雨中。

2. 互动式教学:采用问答、讨论等形式,鼓励学生主动参与课堂,分享个人感受,增强课堂的互动性。

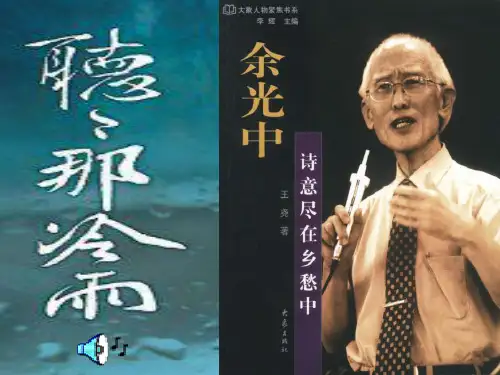

《听听那冷雨》教案(公开课)教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《听听那冷雨》,使学生了解并掌握作者余光生的生平背景及其文学特点,品味诗中的意象和语言特色。

2. 过程与方法:通过反复品读、小组讨论等方式,培养学生感受诗歌意境、品味诗歌语言的能力。

3. 情感态度与价值观:感受作者对故乡的思念之情,培养学生的爱国情怀,激发对诗歌的热爱。

二、教学重点1. 理解诗文内容,体会诗中的意象和情感。

2. 分析诗中的修辞手法,品味诗歌语言。

三、教学难点1. 理解诗中的象征手法和深层含义。

2. 学会从多个角度欣赏和解读诗歌。

四、教学过程1. 导入:以图片或音频形式展示“冷雨”场景,引导学生进入诗歌情境。

2. 自主学习:让学生自由朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

3. 小组讨论:分组讨论诗中的意象、情感和修辞手法,分享自己的理解。

4. 课堂讲解:教师针对学生的讨论进行点评,解析诗中的意象、修辞手法和深层含义。

5. 情感体验:让学生结合自己的生活经历,谈谈对故乡的思念之情。

6. 拓展延伸:推荐其他关于故乡、思念的诗歌,让学生课后阅读和欣赏。

五、课后作业1. 熟读《听听那冷雨》,理解诗中的意象和情感。

2. 写一篇关于故乡的短文,表达对故乡的思念之情。

3. 推荐一首关于故乡或思念的诗歌,下节课分享给同学。

六、教学策略1. 情境创设:通过多媒体手段,如音乐、图片、视频等,营造一个符合诗意的氛围,帮助学生更好地进入诗歌的世界。

2. 互动式教学:鼓励学生积极参与课堂讨论,通过提问、回答、分享等方式,提高他们的学习兴趣和主动性。

3. 品味语言:引导学生关注诗中的关键字词,如“冷雨”、“故乡”等,通过反复品读,体会诗歌的语言美。

4. 情感教育:结合诗歌的内容,引导学生理解并表达自己的情感,培养他们的情感表达能力。

七、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、讨论的积极性以及他们的表达能力。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,了解他们对诗歌的理解和感悟。

《听听那冷雨》教案(公开课)教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解课文《听听那冷雨》的基本内容,把握作者余光中的生平及创作背景。

(2)能够分析并欣赏课文中的修辞手法和语言特色。

(3)能够运用课文中的描写方法,创作一篇描写雨的散文。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)通过分析课文中的比喻、拟人等修辞手法,提高自己的文学鉴赏能力。

(3)通过模仿课文的写作手法,提高自己的写作能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对故乡的思念之情,理解乡愁的主题。

(2)培养自己热爱家乡、珍惜亲情的情感态度。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)理解课文《听听那冷雨》的基本内容,把握作者余光中的生平及创作背景。

(2)分析并欣赏课文中的修辞手法和语言特色。

(3)运用课文中的描写方法,创作一篇描写雨的散文。

2. 教学难点:(1)课文中的比喻、拟人等修辞手法的理解和运用。

(2)对作者情感态度的理解和把握。

三、教学过程1. 导入新课(1)播放课文朗诵音频,让学生在听雨声中进入课堂。

(2)简要介绍作者余光中的生平及创作背景。

2. 自主学习(1)让学生自主阅读课文,理解课文内容。

(2)学生分享自己的学习心得和感悟。

3. 合作探讨(1)分组讨论课文中的修辞手法和语言特色。

(2)各组汇报讨论成果,全班共同欣赏和分析。

4. 情感体验(1)让学生结合自己的生活经历,谈谈对乡愁的理解。

(2)分享自己珍惜亲情的感悟。

5. 写作练习(1)让学生模仿课文的写作手法,创作一篇描写雨的散文。

(2)学生互相评改,教师选取优秀作品进行点评。

四、课后作业1. 熟读课文,加深对课文内容的理解。

2. 深入了解作者余光中的其他作品,对比分析其写作风格。

3. 结合自己的生活经历,写一篇关于乡愁的散文。

五、教学反思1. 课堂氛围是否活跃,学生参与度如何?2. 学生对课文内容的理解和感悟是否深刻?3. 学生的写作能力是否有提高?4. 教学过程中是否有需要改进的地方?5. 如何更好地引导学生理解作者的情感态度?六、教学策略1. 启发式教学:通过设置疑问,引导学生思考,激发学生的学习兴趣和求知欲。

《听听那冷雨》教案(公开课)第一篇:《听听那冷雨》教案(公开课)听听那冷雨教案翁闽清教学目标:在朗诵中感受语言的美。

在评点和提问中把握文章的主旨。

教学重难点:朗诵到位,文章主旨体会深刻。

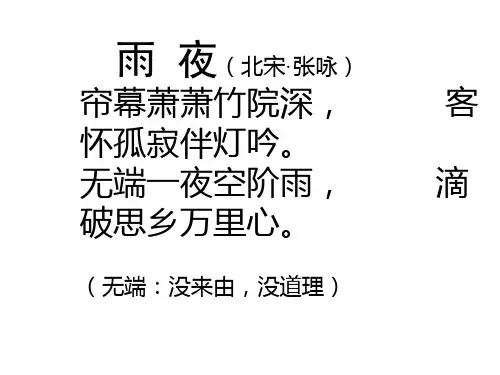

教学方法:活动体验教学时间:2006年12月11日教学过程:一、导入:雨夜(北宋·张咏)帘幕萧萧竹院深,客怀孤寂伴灯吟。

无端一夜空阶雨,滴破思乡万里心。

(无端:没来由,没道理)这首诗的题目是“雨夜”,下雨的晚上。

作者对这雨是什么态度?(不喜欢,讨厌。

)为什么?张咏讨厌雨因为雨一声一声唤起了他无限的思乡之愁!可今天有一位作家似乎很喜欢这雨,还要我们也“听听那冷雨”。

这原因又在哪里呢?且让我们走进他的文章,听听他的雨声,听听他的心声。

二、解读文章1、我们同学已经读过他的文章了吧?大家从他的雨声里都读出什么来了?(学生自由谈,教师根据学生所言小结)2、那具体这雨声到底有什么特殊的韵味要让余光中去听听那冷雨,我们就要具体走进作者的雨声中去品味去感受了。

既然是声音,当然要在声音中体会,才能更加真切。

下面老师先来朗诵一段,体会一段,虽然献的可能是丑,但希望能引出你们的美来。

翻到课文第96页,看第五段。

大家刚才听了老师的朗诵,对哪些句子特别有感觉?在这段文字中,作者身在台北,思绪却被绵绵的雨丝牵引到大陆,引用了李清照在《声声慢》里吟到“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”的诗句,又引用了元好问“骤雨过,珍珠乱撒,打遍新荷”的句子。

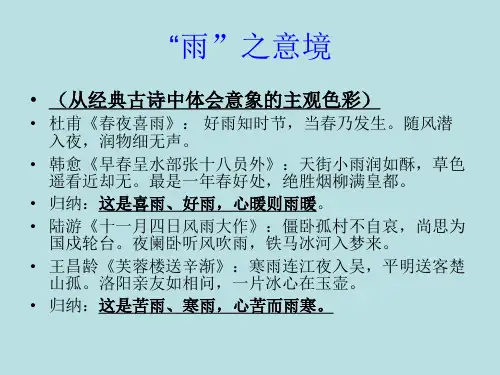

李清照的这首词主要表现的是国破家亡的说不尽的惆怅,元好问的曲主要是表现“人生苦短,及时行乐”的慨叹,作者现在回忆起来还觉得凄凉、凄清、凄楚,但是毕竟与古大陆隔了25年了,又觉得有些迷茫惆怅,就变得“凄迷”了。

后边作者又引用蒋捷的词,听雨,从少年听到中年,再到老年,历经人生百态,在冷冷的雨声中老去。

却是在楼上、江上和庙里,始终不得归家,无尽的怅惘从心底里生起,可这又何尝不是作者自己的写照呢!老师将对这段文字的解读,意境的感受用一段文字来表达:感受文字:先生走在台北的雨巷,一声来自远方的呼唤却灵敏了他的听觉,牵走了他的思绪,占据了他的灵魂!那声音是李清照倚着窗儿眼睁睁地看着那一滴又一滴的雨滴在秋风中飘摇的梧桐叶上的滴滴声,雨滴在梧桐叶上,也滴在清照的心上,溅起的是无尽的愁滋味。