读朱光潜《诗论》有感

- 格式:pdf

- 大小:11.39 KB

- 文档页数:1

诗论朱光潜读后感朱光潜是一位著名的文学家、散文家和书法家,他的作品以其深刻的思想和独特的艺术风格而著称。

其中,他的散文作品更是广受欢迎,被誉为“散文鼻祖”,在文学史上占有重要地位。

朱光潜的散文作品以其清新、深刻的思想和独特的艺术风格而著称,深受读者喜爱。

朱光潜的散文作品中,最为人称道的是《朱光潜散文选》。

这部作品集包括了朱光潜的许多经典作品,如《石头记》、《红楼梦》、《梦溪笔谈》等,其中以《梦溪笔谈》最为著名。

这部作品以其深刻的思想和独特的艺术风格,成为了中国散文史上的经典之作。

读完《朱光潜散文选》,我深受启发,对朱光潜的散文艺术有了更深的理解和欣赏。

朱光潜的散文作品以其清新、深刻的思想和独特的艺术风格而著称,深受读者喜爱。

他的作品不仅在艺术上具有很高的水准,而且在思想上也有着很深的内涵,给人以启发和思考。

朱光潜的散文作品以其清新、深刻的思想和独特的艺术风格而著称,深受读者喜爱。

他的作品不仅在艺术上具有很高的水准,而且在思想上也有着很深的内涵,给人以启发和思考。

在《朱光潜散文选》中,朱光潜以其独特的视角和深刻的思想,描绘了中国传统文化的魅力和精髓,展现了中国文化的独特魅力和价值。

在朱光潜的散文作品中,我最为喜爱的是他对自然的描写。

他以其独特的视角和深刻的思想,描绘了大自然的美丽和神秘,表达了对自然的热爱和敬畏之情。

他的作品中充满了对自然的赞美和歌颂,给人以无限的遐想和感慨。

朱光潜的散文作品以其清新、深刻的思想和独特的艺术风格而著称,深受读者喜爱。

他的作品不仅在艺术上具有很高的水准,而且在思想上也有着很深的内涵,给人以启发和思考。

通过阅读《朱光潜散文选》,我对朱光潜的散文艺术有了更深的理解和欣赏,也对中国传统文化有了更深的认识和体会。

朱光潜的作品给我留下了深刻的印象,让我受益匪浅。

文明倡议书

亲爱的同学们:

作为社会的一份子,我们每个人都有责任去维护和促进文明社会的建设。

文明不仅仅是指言行举止的有礼貌,更是一种内在的修养和对他人的尊重。

因此,我们发起这份文明倡议书,号召大家共同努力,营造一个和谐、文明的校园环境。

首先,我们要从自身做起,树立良好的行为榜样。

在日常生活中,我们要注意言行举止,尊重他人的权利和感受,不说粗话、不随地吐痰、不乱扔垃圾,让我们的校园更加整洁、美好。

同时,我们还要学会待人接物,不论是老师、同学还是校园工作人员,都要用礼貌的语言和态度对待,建立和谐的人际关系。

其次,我们要积极参与到文明建设中来。

我们可以组织一些文明礼仪宣传活动,倡导大家遵守公共秩序,不打乱交通、不在公共场所大声喧哗。

另外,我们还可以积极参与志愿者活动,为社会做出自己的一份贡献,让文明之风从我们校园吹向整个社会。

最后,我们要用心去感悟文明的内涵。

文明不仅仅是一种表面

的规矩,更是一种精神的追求。

我们要培养自己的情操,学会欣赏美、尊重他人、关爱弱势群体,用真诚和善意去影响身边的人,让我们的校园成为一个充满文明之风的地方。

让我们共同努力,从现在做起,从自身做起,让文明之风在我们的校园中蔚然成风,成为我们每个人的自觉行为。

让我们携手并肩,共同建设一个更加文明、更加美好的校园!

谢谢大家!。

朱光潜诗论的读后感朱光潜诗论的读后感(精选3篇)当品读完一部作品后,相信大家都积累了属于自己的读书感悟,记录下来很重要哦,一起来写一篇读后感吧。

那么我们如何去写读后感呢?下面是小编为大家收集的朱光潜诗论的读后感(精选3篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

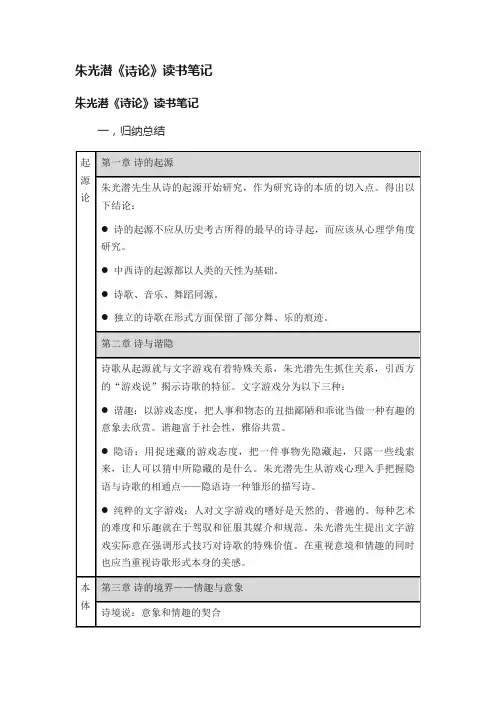

朱光潜诗论的读后感1朱光潜先生是我国著名的美学家和文艺理论家,他在上世纪四十年代出版了一本重要的理论著作《诗论》,在这本“大家小书”中,前七章作者阐述了诗的起源、诗的本质和特征、包括诗与音乐、诗与舞蹈、诗与绘画、诗与散文、的关系等问题,第七至第十二章着重论述了中国诗的节奏与声韵以及中国诗何以走上律的路的问题,最后一章,是对陶渊明进行的专门研究。

在书中,朱光潜先生认为中国诗之所以走上律的路,“赋”在其中起了关键性的作用。

因为“一般抒情诗较近于音乐,赋则较近于图画,用在时间上绵延的语言表现在空间上并存的物态。

诗本是‘时间艺术’,赋则有几分是‘空间艺术’。

”赋可以说是一种大规模的描写诗,诗之所以必流于赋者是因为“人类对自然的观察,兼由粗要以至于精微;对于文字的驾驭,渐由敛肃以至于放肆。

”而且,赋尤其侧重于横断面式的描写,要想把空间中纷繁对峙的事物情态都完整的表现出来,所以最容易走上排偶的道路。

而律诗也是注重对仗和音律的文体,意义的排偶,赋先于诗;声音的对仗,赋也先于诗;律诗和赋一样,意义的排偶先于声音的对仗。

由此可见,律诗和赋之间有很多的相通之处。

朱光潜诗论的读后感2朱光潜先生在他的《诗论》中说,诗的生命在情趣。

王维有一首诗《竹里馆》:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

”这首诗很有意境,幽篁翠竹间,诗人抚琴而长啸。

林深处,消尽了众人的喧哗,只留下明月来陪伴。

月华辉辉,诗人的心境也可推而想之。

清静悠然,可谓有诗有琴,无是无非。

诗中的情趣,于诗的意境而体之。

不可言之却可意会。

这点朱光潜先生在他的《诗论》中说得很好,“诗本是趣味性情中事,谈到究竟,只能凭灵心妙悟,别人和我不同意时,我只能说是趣味的不同,很难以口舌争”。

从《诗论》看朱光潜的美学观《诗论》,是我国二十世纪的学术经典之一,是朱光潜中西文艺观圆熟的融合。

主要以《诗论》为中心,探讨朱光潜的美学思想,从中可以看出朱光潜中西合璧的文艺观,民间文化的自觉意识,独特的诗学观。

中西合璧民间文学意识诗的语言形式人生体验朱光潜是我国著名的美学家和文艺理论家。

他的研究,以西方美学为主,凭借深厚的中国传统文学功底,秉着实事求是的科学精神,采用中西互相参证分析的方法,在中国现代批评和美学史上作出了开拓性的贡献。

《诗论》是一部西方文论与传统中国诗歌结合的佳作,其写作和出版历经五十多年,凝聚了朱光潜一生的心血,也是朱光潜先生自认为花费功夫最多,有独到见解的一部作品。

从《诗论》,我们可看出朱光潜的严谨的治学态度,中西合璧的美学思想和独特的诗学观。

一、中西文艺观圆熟的融合与王国维等前辈一样,朱光潜之所以被能贯通中西,在于其不仅有扎实的中国传统文化根基,同时也是由于其开阔的视野,将西方现代学科,包括心理学、物理学、哲学、语言学等学科的知识,纳入了诗学的理论体系,可谓是中西文艺观圆熟的融合。

朱光潜曾受到克罗齐的直觉主义,布洛的“心理距离说”,利普斯的“移情说”,以及尼采、康德西方思想的影响。

在《诗论》中,亦可看出朱光潜诗歌美学观,其理论来源主要是克罗齐的直觉主义。

朱光潜辩证地吸收了克罗齐的美学学说,形成了自己的美学体系。

如朱光潜自己所说,“在这里试图用西方诗论来解释中国古典诗歌,用中国诗论来印证西方诗论”。

《诗论》中,朱光潜不仅利用西方文论分析中国诗歌,在分析中国诗歌时,亦采用西方的民俗现象来证明自己的观点,同时,虽然主要谈中国诗歌,也将中西方诗歌进行比较,并探讨其背后的文化渊源,体现中西诗的差异特色。

在讨论诗歌起源时,朱光潜举了亚里士多德《诗学》为例,最后得出结论“诗的起源以人类天性为基础”的结论,显然受到“模仿说”的影响。

在题材和内容上,在《诗的境界——情趣与意象》一章中,谈中西诗情趣上的比较时,恋爱在中国诗中不如在西方诗重要,分别从社会、教育、婚恋观几个方面介绍了造成其差异的原因。

2024年诗论朱光潜读后感朱光潜先生是中国现代文坛上的一位重要人物,他是当代文化研究和诗歌批评领域的权威,被誉为“诗界泰斗”。

他的著作《诗论》堪称中国诗歌批评的经典之作,被广泛引用和学习。

在阅读了这本著作后,我对朱光潜的独到见解和深刻思考印象深刻。

以下是我对《诗论》这本书的阅读感受和观点。

首先,朱光潜在《诗论》中对诗歌创作的本质进行了深入的思考和探索。

他指出,诗歌是一种高度凝练和形象化的语言艺术,通过极富想象力和文学感觉来表达作者内心的情感和思想。

他还强调了诗歌的美学特性,认为诗歌应该追求“以词为美”的原则,即通过精妙的词语和音乐性的语言来表达情感和思想。

朱光潜的这些观点使我对诗歌的定义和创作的目标有了新的认识,进一步增强了我的审美观念。

其次,朱光潜在《诗论》中对诗歌表现形式的研究展现了他深厚的学术造诣。

他对古代诗歌和现代诗歌的对比研究,对诗歌的结构、韵律、意象等方面进行了深入分析,并提出了一系列批评理论和研究方法。

朱光潜的研究方法既注重对文本的细致解读,又结合了历史文化背景和时代背景的考量,使我对诗歌的了解更加全面和深入。

他的研究成果对于我深入学习和研究诗歌具有重要的指导意义。

此外,朱光潜在《诗论》中对于诗歌批评的观点和方法也给我留下了深刻印象。

他认为,诗歌批评是一种对诗歌现象进行深入思考和分析的过程,不仅要对诗歌表达的形式和内容进行评判,还要关注诗歌的社会和历史背景,以及作者的创作意图和创作心态。

朱光潜的诗歌批评方法注重细致观察和深入思考,力求对诗歌作品进行多维度的分析和评价。

通过学习朱光潜的批评思想和方法,我认为自己在进行诗歌鉴赏和批评时可以从多个角度出发,不断提高自己的批评技能和眼界。

最后,我认为朱光潜在《诗论》中所提出的一些问题和观点对于当代诗歌的发展和创作都具有重要的启示和借鉴意义。

他关注诗歌的传统和文化根基,强调诗歌表达情感和思想的力量,提倡诗歌创作回归本真和追求独特性。

这些观点不仅可以指导诗人的创作实践,也可以为诗歌的发展提供宝贵的思考。

《诗论》之读后感1500字朱光潜先生在他的《诗论》中说,诗的生命在情趣。

王维有一首诗《竹里馆》:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

”这首诗很有意境,幽篁翠竹间,诗人抚琴而长啸。

林深处,消尽了众人的喧哗,只留下明月来陪伴。

月华辉辉,诗人的心境也可推而想之。

清静悠然,可谓有诗有琴,无是无非。

诗中的情趣,于诗的意境而体之。

不可言之却可意会。

这点朱光潜先生在他的《诗论》中说得很好,“诗本是趣味性情中事,谈到究竟,只能凭灵心妙悟,别人和我不同意时,我只能说是趣味的不同,很难以口舌争”。

而每个人的诗趣却是不同的,正如“一千个读者有一千个哈姆雷特”。

我认为,诗趣体会的不同,正是不同人的经历与心灵的不同映照。

英国诗人华滋华斯(Wordsworth)说得好,“诗起于经过在沉静中回味来的情绪”。

所谓“沉静中回味来的情绪”,便是一个人于沉静中对情绪的思考过程。

这思考过程往往又是一个人心灵的反映。

比如两个人在一起散步,他们都沉默着,彼此心照不宣时,一个人可能想着自己的苦痛,另一个人可能为着别人而担心。

每个人的经历与思想,便于这沉静中体现出来。

沉静予人以思考的自由,给读者自由发挥的空间。

所以,朱光潜先生说,“真正的诗的境界是无限的,永远是新鲜的”。

朱光潜先生引了阿米尔(Amiel)的一句话,“一片自然风景就是一种心情”。

其实,一首诗何尝不是一种心情呢?而对一首诗的欣赏何尝不是一种心情呢?”所以,朱光潜先生又说,“欣赏之中都寓有创造”,这话说得极好。

我记得一首法语诗《Automne》(秋天),其中有这样一句:“Engrandsilence,engrandmystEre”(伟大的静默中蕴藏着伟大的神秘)。

正是在静默的遐想中,每个人有着自我的思索,这静默中自我的思索便是一种思考的自由。

一个人的思想与体悟,便在这静默中一览无余。

所以,杜甫看到自己的茅屋在秋风秋雨中倒塌破落时,他感慨:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”从诗的意境中我们体会到诗人一种洒脱的心境,我们读到的是诗人心忧天下的寥廓胸襟。

关于《诗论》的读书报告朱光潜先生的这部《诗论》专著非同寻常,是他的代表作之一。

就连朱先生自己也后记中记到:“在我过去的写作中,自认为用功较多,比较有点独到见解的,还是这本《诗论》。

在书中作者站在中西对比的独特视角探讨了中国诗歌的起源、性质、特征的历史源流,他试图在书中运用西方诗论来解释中国古典诗歌,也用中国诗论来印证西方诗论,同时对于中国诗的音律、为什么后来走上律诗的道路,也做了分析探讨。

整本书中作者触类旁通,笔锋潇洒自如,显示了作者精湛的学识与通达的观念。

这是一本很难得的文学理论,见解独到而深刻,同时我觉得也是一本有难度的理论书,其中有些理论必须是反复揣摩才能领悟,好书就是这样,他的理论意义是无限的,经得起时间的考验,每一次阅读都能有新鲜的体会。

基于我个人兴趣以及对书中内容的把握,另外再是时间的分配,对这本书的阅读就不能面面俱到,因此有详略之分。

书中前四章和七章、第十三章我比较感兴趣,我反复读了三遍。

我深知这三遍的阅读远远不够,况且近期的反复阅读不能将其精髓完全领会,所以接下来我主要是针对书中的有些内容对我思维的启发和老师分享下。

一、批评性论述语言精练,富于说服力作者的理论知识扎实丰厚,书中有多处精彩的批评性论述,读来酣畅淋漓,爱不释手。

这里我例举两处印象最深刻的地方,第一处是关于我们的表现说和克罗齐表现说的差别,作者先对克罗齐的学说予以肯定和赞同,但作者用词非常严谨,他这样表述到:“克罗齐的学说有一部分是真理,也有一部分过甚其辞。

”接着作者开始分开论述,作者赞同克罗齐对于艺术的单整性以及实质形式的分离的论述,但是认为他的观点有些唯心派,不能系统辨证地看问题,因为他过分地着重艺术的单整性而武断地否认艺术可分类,这么一来,他认为心里直觉到一种意象后便算完成了一件艺术作品。

作者对于他的这个论述提出了质疑,并认为他的学说致命伤就在这点,他忽视了艺术创造不能离开传达媒介,在直接指出作者学说的漏洞之后接着下文就是作者严密的论证过程,最后得出了自己的观点,他批评了克罗齐只重视表现这个过程而忽视了传达媒介。

2024年诗论朱光潜读后感范文朱光潜的《诗论》是中国现代文学史上的一部重要著作,对于诗歌创作和批评具有深远的影响。

在阅读这本书后,我深受启发和感动。

下面是我写的一篇读后感,希望对您有所帮助。

《诗论》这本书涵盖了朱光潜对于诗歌的理论思考和批评方法。

他在书中提出了一系列有关诗歌的重要观点,对于诗歌的创作和欣赏都具有指导意义。

首先,朱光潜强调诗歌的真实性和自然性。

他认为诗歌是表达人类真实感受和思想的一种方式,应该直抒胸臆,大胆表达。

他反对形式美和空洞文学,主张以自然真实的语言来创作诗歌。

朱光潜在《诗论》中还对于诗歌的审美价值进行了深入的论述。

他认为诗歌的审美价值主要体现在情感的表达和思想的传达上。

诗歌是艺术创作的一种形式,通过语言的魅力和形象的描绘,可以让读者感受到诗人的情感和思想的深度。

他认为真正优秀的诗歌应该具有高度的艺术性和感染力,能够打动人心,引起读者的共鸣。

此外,朱光潜还在《诗论》中提到了诗歌创作技巧和批评方法。

他认为诗歌创作需要注重形式和语言的运用,避免空洞和庸俗。

他主张诗人应该注重诗句的韵律和节奏感,通过音韵和韵律的变化来增强诗歌的感染力。

此外,朱光潜还提出了对诗歌进行批评的几个要点,例如诗歌的内容是否真实,形象是否生动,语言是否精确等。

通过对《诗论》的阅读,我深深地感受到了朱光潜作为一位文学家的深度思考和洞察力。

他的观点不仅适用于诗歌创作和批评,也可以应用于其他文学作品的欣赏和批评中。

他对于真实和自然的追求,对于艺术表达的要求,对于形式美和内容真实的平衡,都给我留下了深刻的印象。

除了对于诗歌本身的思考,朱光潜还在《诗论》中提到了诗歌与社会的关系。

他认为诗歌是文化的一部分,是表达社会风貌和人民情感的一种方式。

他呼吁诗人应该关注社会现实,关心人民生活,通过诗歌为人民的幸福和进步贡献力量。

这种思想在当代仍然具有重要的意义,诗歌应该关注社会问题,传递正能量,引导社会进步。

总之,朱光潜的《诗论》是一部具有深刻思考和重要启示的著作。

读朱光潜先生《诗论》有感文学院09中文系王想文 0912422前言中提到朱光潜先生对《诗论》给予了相当高的评价,而先生生平偏爱诗艺,受古典文化熏陶,认为“诗是文学的精华,一切纯文学都有诗的特质,好的艺术都是诗,不从诗入手,谈艺的根基就不深厚。

”而先生(为表尊敬同时也为方便,下文中简称先生)于此书也付出了极大的心血,全书各章节从诗的起源开始介绍,步步推进论证,谈及了时至今日认识学术前沿的相关论题,总结前人经验成果,在前人的基础之上贯通中西古今,可以誉为系中国现代具有开拓之功的诗学专著。

书中谈及的如“诗境”、“情趣”等都是重要的课题,而从第8章开始直至13章结尾充分以中国诗为例分析,展现了一代大师风范。

我就以诗与画的关系为例,谈及一些读了本书之后的感触和心得。

诗画关系论历来是中西文论研究中的一个重要传统。

作为一代美学家和诗学家,先生对这一主题也情有独钟。

随着“读图时代”的到来,图像文化(以画为代表)大有压倒语言文化(以诗为代表)的趋势,语言与图像相争激烈。

因此,先生诗学中的关于诗画关系论思想的重要性也就被日益凸显出来。

先生诗画关系论思想的形成起于对《拉奥孔》(Laokoon)一书的重视。

《拉奥孔》,其副题是《论诗与画的界限》,是德国启蒙运动的先驱莱辛(Lessing,1729-1881)的代表作。

莱辛通过对拉奥孔这一题材在史诗与雕塑中的不同处理,论证了诗与造型艺术的区别,从而抽绎出关于艺术的一些基本原则。

莱辛的这一著作曾在欧洲发生过广泛的影响,像马克思等人都曾对它作出过积极的评论。

留学时代的朱光潜潜心研读了康德、黑格尔、克罗齐几位美学大家,当然也包括莱辛。

首先,书中四个小节是根据思维逻辑的关系按顺序组合起来的。

依次是:1)诗画同质说与诗乐同质说;2)莱辛的诗画异质说;3)画如何叙述,诗如何描写;4)莱辛学说的批判。

从常识性的观点以及前人的观点开始引起话题,进而提出莱辛的观点也就是本章的话题中心,经过详细论证之后,又添入自己独到的见解,整章结构紧凑,不失大师风范。

《诗论》读书笔记花了大约有一周的时间,把朱光潜的《诗论》这本书看完了,这实在是一本好书,让我获益匪浅,于是就写了这篇读书笔记。

什么是诗?这是这本书首先要弄清楚的问题。

作者总结道:诗是具有音律的纯文学。

重点词语在于“具有音律”和“纯文学”,“具有音律”的特点把诗与同样是纯文学的散文区分开来,“纯文学”的特点把诗与其他虽具有音律却不是文学的东西区别开来。

在讲到诗与散文的区分时,作者强调到:诗与散文的分别要同时从形式上和实质上见出。

也就是说,单从音律上或者单从题材上,都不能必然把诗和散文区分开来。

形式上来说,自古有“有韵为诗,无韵为文”的说法,这里面,“韵”就是形式上的内容,古人以为有韵的就是诗,没有韵的就是散文,作者认为,古人的看法虽支持者众,终究失之于偏颇,他认为“诗可以由整齐音律到无音律,散文也可以由无音律到有音律。

”作者认为诗与散文并不能严格区分,在它们中间有一处很宽的重合区域,在这重合区域里,有的诗因疏于音律而近于散文,也有的散文因富于音律而类于诗。

所以,从形式上来说,诗与散文尚不能完全区分开来。

从实质上来说,也就是从内容题材上来说,古人认为诗宜于抒情而散文宜于说理,作者认为,诗不必有诗的题材,散文不必有散文的题材,诗不一定只能表现情趣,它也可以阐述哲理,暗示宇宙奥义,散文也不一定只能表现理趣,它同样可以抒发情感,蕴蓄绵绵情思。

所以,从实质上来说,我们也不能把诗与散文严格区分。

作者认为,要同时考虑音律和题材,才可能把诗与散文区分开来。

然而,从对诗与散文的区别的分析当中,作者认为自己“诗是具有音律的纯文学”的定义并不很是自适,以为它还不谨严。

关于诗的情趣和意象的关系,作者认为情趣是人的主观的观照,意象是独立于人的客观的物象,一首诗的最高境界就在于情趣(主观)和意象(客观)的忻合无间,也就是说意象恰好能反映情趣,情趣恰好能融于意象。

不管是创作诗歌还是欣赏诗歌,都是一种创造的过程。

对于作者来说,创造就是把由意象构成的融入了情趣的意境用语言文字表现出来,而对于读者来说,创造就是通过语言文字调动自己的情感经历把诗所表现的意境领会出来,因为每个读者的情感经历甚至于同一读者于不同时期时的情感经历都是不同的,所以欣赏一首诗也就是一次无可复现的创造。

朱光潜诗论读书笔记读朱光潜先生的,就像是在诗的世界里进行了一场奇妙的旅行。

朱光潜先生在书中对于诗的见解,让我这个原本对诗一知半解的人,仿佛一下子推开了一扇通往诗歌神秘花园的大门。

他没有用那些高深莫测、让人云里雾里的理论把我绕晕,而是用深入浅出的文字,让我一点点领略到诗的魅力。

就拿诗歌的意象来说吧,以前我读诗,看到那些花啊、草啊、月亮啊,就觉得不过是些寻常的东西,诗人拿来写写罢了。

但朱光潜先生告诉我,这每一个意象都不是随便选的,它们背后都有着诗人深深的情感寄托。

比如说“月亮”,它不仅仅是夜空中那个亮亮的圆盘,在诗人的笔下,它有时代表着思念,有时象征着孤独,有时又寓意着团圆。

记得有一次,我在一个月圆之夜出门散步。

那天的月亮特别圆、特别亮,把整个大地都照得如同白昼。

我走在小路上,看到路边的草丛里,有几只萤火虫在一闪一闪地飞着。

微风轻轻拂过,带来了一阵淡淡的花香。

那一刻,我突然就明白了诗人为什么喜欢写月亮。

在这样宁静美好的夜晚,望着那轮高悬的明月,心中自然而然就会涌起各种情感。

也许是想起了远方的亲人,也许是感慨自己的孤独,又或许是对未来充满了希望。

朱光潜先生还谈到了诗歌的韵律。

以前我总觉得韵律就是为了让诗读起来顺口,没什么大不了的。

但读了他的书我才知道,韵律对于诗歌来说,就像是人的心跳和呼吸一样重要。

韵律的存在,让诗歌有了一种内在的节奏和力量。

有一回,我参加了一个诗歌朗诵会。

有一位朗诵者朗诵了一首古诗,那抑扬顿挫的声调,那轻重缓急的节奏,仿佛把诗中的情感都通过声音传递了出来。

我闭上眼睛,静静地听着,感觉自己仿佛被带入了诗人所描绘的那个世界。

诗中的每一个字,都像是跳动的音符,组合在一起,奏响了一曲动人的乐章。

那一刻,我真切地感受到了韵律的魅力。

在中,朱光潜先生对于诗歌的情感表达也有很深刻的见解。

他说诗歌是诗人情感的宣泄和寄托,是内心深处最真实的声音。

这让我想起了自己的一次经历。

那是一个下雨天,我心情特别低落,感觉整个世界都变得灰暗无光。

读《诗论》01106111 李垣摘要:《诗论》一书内容丰富,涵盖了诗的起源、特征的探索,以及诗与乐舞、散文、绘画的关系;分析了中国诗的节奏声韵以及中国诗如何走上“律”的道路,并对陶渊明做出了一些个别分析。

本文在作者初读《诗论》一书的基础上,浅谈读完此书后对于诗歌这种文学艺术体裁的浅显理解。

关键词:诗起源谐隐境界关系节奏声韵律读《诗论》一书,对于我来说,是一个偶然。

刚来新加坡的几个星期里,除了寥寥几节课,大部分时间无所事事,所以竟好学心起,进图书馆翻出一本《诗论》,认真读了读。

朱光潜是著名的美学家、文艺理论家,学贯中西、理论艰深,但却用浅白宁静的文字,著成了这部在诗歌的讨论上包罗万象的书。

我从前对诗没有太多认识,读完《诗论》,对诗歌,才算有了一个粗浅的系统了解。

我的读书报告,也打算沿着朱老的论述,漫无边际的写下去。

第一部分:诗歌的起源关于诗歌的起源,朱光潜先生对一般学者搜罗古佚,并依据古佚推断诗歌最早的发生时发生地这一方法,提出了质疑。

认为这一方法包含了两个根本性错误:一、假定史载最古的诗就是诗歌的起源;二、假定在最古的诗外就找不到诗歌的起源。

诗歌的起源应在文字之先,这个观点推断起来十分可靠。

即使不必考察史料,仅从生活中,也能发现,诗歌存在的载体,其实常常是人们的口口相传。

诉诸笔墨、文字录入,只是让它的生命得以长久的延续。

但它的诞生,并非在于文字。

文字的记载,都是来源于口中的歌谣,也就是书中所提到的搜集民歌的风气。

作者的另一个观点是,讨论诗歌的起源,需要考虑它的原始程度,而非仅仅它的文化程度。

现代民谣的进化程度,其实不如古籍中记录在案的诗。

如果一味追寻搜罗古书里的古诗,忽略了民间歌谣,未免失之偏颇。

关于诗歌的起源问题,我们可以看出,作者始终强调的一点,是民歌,而且是混沌期、发展期、只存在于众人口中的民歌。

一旦录为文字,就是经过了收集、加工和提炼,不复原始时期的风貌。

即使作为外行,我也明白,历史研究,始终重的是史料和证据,而作者提倡的去民歌中找诗歌源头的方法,从历史研究的角度,无疑是十分困难的。