氰化物的毒性及危害

- 格式:doc

- 大小:104.50 KB

- 文档页数:36

氰化物安全操作规程氰化物是一种高毒性、易燃易爆的化学物质,不当的操作和储存会造成严重的危害和损失。

为了保障工作人员的生命财产安全,制定本安全操作规程。

1. 氰化物的性质和危害1.1 氰化物的性质氰化物是指一类含有氰离子(CN-)的化合物,包括无机氰化物、有机氰化物和氰酸盐等。

氰化物具有毒性强、极易挥发、易溶于水、酸和碱等特点。

1.2 氰化物的危害氰化物对人体的神经系统、呼吸系统和心血管系统等均有损害作用,严重的甚至会导致死亡。

此外,氰化物还具有易燃易爆等特性,不当的操作和储存很容易引发火灾或爆炸事故。

2. 氰化物的安全操作2.1 操作原则在使用氰化物进行工作或实验前,必须事先制定详细的安全操作程序和措施,并由专人指导操作,以确保每一步操作都符合安全标准,防止发生事故。

2.2 个人防护操作人员必须穿戴防护服、防毒面罩、手套等个人防护用具,并对其进行周密检查和保养,确保完好无损。

2.3 操作流程在进行氰化物操作前,必须根据工作需要选择合适的柜子或场所,并进行通风换气、防火等措施。

操作过程中,必须严格按照操作程序和规程,不得擅自修改或省略任何操作步骤,确保每一个环节都得到严格掌控。

2.4 操作后处理对于使用过的氰化物处理,必须采取安全的方法,如专门焚烧、硝化等,严禁将氰化物随意丢弃。

操作后,必须将操作现场进行清理和消毒,并对操作工具进行彻底清洗和消毒。

3. 氰化物的储存3.1 储存条件氰化物必须储存在专门的储存柜里,且必须与其他化学物品分开存放,以免导致意外事故。

氰化物储存柜必须具备阻燃、阻爆、阻尘、防潮、防渗等安全性能,并保持通风干燥、无明火、无电气设备和其他易燃易爆品等物品。

3.2 安全措施储存氰化物必须加强安全防范措施,禁止吸烟、开火和使用明火等行为。

储存柜门必须随时关闭,禁止在储存区域内存放其他储存物品。

储存前要对氰化物进行必要的标记和标识,以便于识别和区分。

4. 废弃物处理废弃氰化物是一种高危险的有害垃圾,必须按照国家相关法律法规和安全标准进行清理和处理。

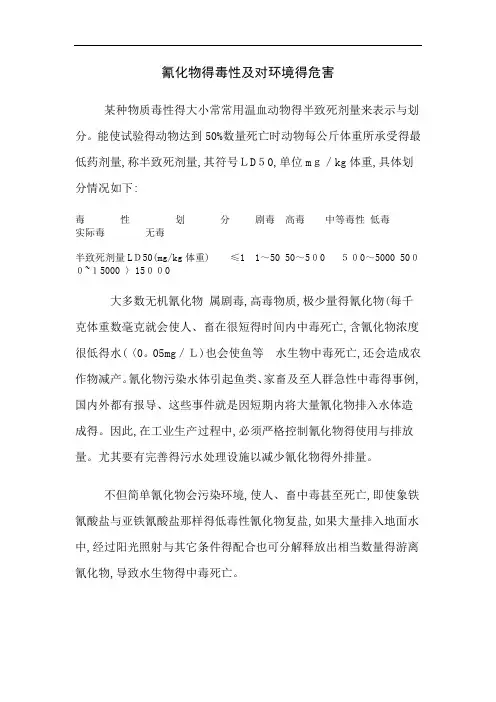

氰化物的毒性及对环境的危害某种物质毒性的大小常常用温血动物的半致死剂量来表示和划分。

能使试验的动物达到50%数量死亡时动物每公斤体重所承受的最低药剂量,称半致死剂量,其符号LD50,单位mg/kg体重,具体划分情况如下:毒性划分剧毒高毒中等毒性低毒实际毒无毒半致死剂量LD50(mg/kg体重) ≤1 1~50 50~500 500~5000 5000~15000 >15000大多数无机氰化物属剧毒,高毒物质,极少量的氰化物(每千克体重数毫克就会使人、畜在很短的时间内中毒死亡,含氰化物浓度很低的水(<0.05mg/L)也会使鱼等水生物中毒死亡,还会造成农作物减产。

氰化物污染水体引起鱼类、家畜及至人群急性中毒的事例,国内外都有报导。

这些事件是因短期内将大量氰化物排入水体造成的。

因此,在工业生产过程中,必须严格控制氰化物的使用和排放量。

尤其要有完善的污水处理设施以减少氰化物的外排量。

不但简单氰化物会污染环境,使人、畜中毒甚至死亡,即使象铁氰酸盐和亚铁氰酸盐那样的低毒性氰化物复盐,如果大量排入地面水中,经过阳光照射和其它条件的配合也可分解释放出相当数量的游离氰化物,导致水生物的中毒死亡。

通常所说氰化物对环境的污染,主要是指含氰废水外排所造成的河流(地面水)、饮用水(地下水)的污染,由于氰化物在大气中存在的时间仅十几分钟,故一般不会造成大气的污染,含氰废渣由于必须处理后,才能堆积存放,因而产生的污染仍是对水的污染。

2.1氰化物对人的毒性及防治措施氰化物对温血动物与人的危害较大,其特点是毒性大、作用快。

氰化氢的作用极为迅速,在氰化氢浓度很低(0.005mg/L)的空气中,人仅发生很短时间的头痛、不适、心律不齐;在氰化氢浓度高(0.1mg/L)的空气中,人将立即死亡或速死。

在氰化物为中等浓度时,人在2~3分钟内就会出现初期症状,大多数情况下,在1小时内死亡,有时也有在24小时后才出现死亡的,氰化氢对人的吸入毒性见表2-1、表2-2、表2-3。

氰化物职业危害告知卡一、危险性概述:氰化物是一类具有高度毒性的化学物质,常见的氰化物包括氰化钠、氰化钾、氰化氢等。

这些化学物质对人体的危害主要体现在以下几个方面:1. 吸入氰化物对呼吸系统有害:吸入氰化物后,可能引起呼吸困难、咳嗽和胸闷等症状,严重时可导致窒息甚至死亡。

2. 食入氰化物对消化系统有害:摄入氰化物可能导致恶心、呕吐和腹痛等症状,严重时可引起消化道溃疡和肠道出血。

3. 皮肤接触氰化物可能导致过敏反应和化学灼伤:长时间接触氰化物可能引起皮肤过敏,如发红、发痒和丘疹等症状,严重时可导致皮肤灼伤甚至溃烂。

4. 眼睛接触氰化物可能导致刺激和损伤:意外接触氰化物后,眼睛可能出现疼痛、流泪和视力模糊等症状,严重时可导致角膜损伤和失明。

二、防护措施:为了保护个人安全和健康,建议在接触氰化物时采取以下防护措施:1. 加强通风换气:在处理氰化物的作业场所,应保持良好的通风条件,确保空气流通,避免氰化物浓度过高。

2. 使用个人防护装备:在接触氰化物时,应佩戴合适的呼吸防护器、防护手套和防护眼镜等个人防护装备,确保安全接触。

3. 注意避免吸入和食入:在处理氰化物时,应避免吸入氰化物气体,同时注意个人卫生,避免食入含有氰化物的物品。

4. 迅速采取应急措施:一旦发生氰化物中毒事故,应立即脱离现场,呼叫急救人员,并进行适当的急救措施,如人工呼吸和心肺复苏等。

三、急救措施:如发生氰化物中毒事故,应迅速采取以下急救措施:1. 吸入氰化物:立即将患者移至通风良好的地方,保持呼吸道通畅;如患者停止呼吸,立即进行人工呼吸和心肺复苏。

2. 食入氰化物:尽快将患者送往医院,不要诱导呕吐,保持患者安静;医生会根据情况采取洗胃、补液和抗毒处理等措施。

3. 皮肤接触氰化物:立即将患者脱离接触源,用清水冲洗受影响的皮肤部位,如有化学灼伤,立即就医。

4. 眼睛接触氰化物:立即用大量清水冲洗患者的眼睛,每眼冲洗至少15分钟,并立即送往医院进行进一步治疗。

氰化物使用安全操作规程1. 引言氰化物是一类具有强烈的毒性的化学物质。

正确的使用和处理氰化物是确保人员安全的关键。

本文档旨在提供氰化物使用的安全操作规程,以确保工作环境的安全性并预防潜在的危险。

2. 氰化物的特性和危害氰化物是一类有机物或无机物,具有高毒性。

常见的氰化物包括氢氰酸和氰化钠。

以下是氰化物的一些主要特性和危害:•高毒性:氰化物能直接影响呼吸系统和神经系统,甚至导致窒息和死亡。

•易燃性:氰化物在接触明火或高温时会发生燃烧。

•腐蚀性:氰化物可以对皮肤和眼睛造成严重腐蚀损伤。

•挥发性:氰化物具有挥发性,可能通过吸入进入人体,导致中毒。

3. 安全操作规程3.1 个人防护措施•穿戴个人防护装备,包括防护眼镜、防护手套和防护服。

•避免吸入氰化物,确保工作区域通风良好。

•禁止在工作区域吃东西、喝水或吸烟,以防止意外摄入氰化物。

•在使用氰化物时,无论是固体还是液体,应尽量避免直接接触皮肤。

3.2 操作要点•在使用氰化物前,确保了解氰化物的性质和风险,以及正确的储存和处理方法。

•严格按照操作指引和相关安全程序进行操作。

•使用正确的工具和设备,避免不当操作带来的危险。

•氰化物容器应密封良好,储存在干燥、通风良好的地方,远离易燃物和氧化剂。

•执行合适的量化措施,避免过量使用氰化物。

•操作结束后,及时清理操作区域,确保没有残留物。

3.3 废弃物处理•废弃的氰化物应根据当地相关法规进行处理。

一般情况下,应将废弃物交由专门处理机构处理。

•废弃物应储存在密封容器中,远离火源和其他化学品,以防止泄漏和污染环境。

4. 应急响应4.1 中毒和暴露•如果发生氰化物中毒或暴露事故,立即迅速撤离事故现场。

•在安全距离内,及时向紧急救援部门报警,说明发生的情况和所使用的氰化物。

•如果可能,将中毒或暴露者移至通风良好的地方,保持呼吸道通畅。

4.2 急救措施•如果呼吸停止,立即进行人工呼吸并寻求医疗援助。

•如果皮肤接触到氰化物,立即用大量清水冲洗至少15分钟,并立即就医。

氰化物的危害及检测方法概述【摘要】氰化物是剧毒物质,一旦发生泄漏,会给人体及人类的生存环境造成严重后果,因此对氰化物的检测具有重要意义。

文章对氰化物测定的主要手段进行了阐述,希望能为相关工作者提供有益参考。

【关键词】氰化物危害检测氰化物在水体中存在的形式是多样的,可能以氢氰酸、氰离子的简单形式存在,他们易溶于水,毒性较大。

也可能以络合物氰化物形式存在于水中,其毒性虽然比简单氰化物小,但由于在水体中受ph、温度、光照等影响,能分解为简单氰化物,仍具有较大毒性。

笔者就氰化物的危害及主要检测手段进行了概述。

1氰化物的危害氰化物属剧毒物质,极少的量就能致人、畜中毒死亡,还会造成农作物减产。

文章主要介绍氰化物对人的危害。

氰化物对人体的危害分为急性中毒和慢性影响两方面。

氰化物所致的急性中毒分为轻、中、重三个级别。

轻度中毒表现为眼及呼吸道刺激症状,有苦杏仁味,口唇及咽部麻木,继而出现恶心、呕吐、震颤等症状;中度中毒表现为叹息样呼吸,皮肤、粘膜呈鲜红色,其他症状加重,最终可死于呼吸麻痹;重度中毒,可在4~6秒内突然昏倒,呼吸困难,出现强直性和阵发性抽搐,血压下降,尿、便失禁,常伴发脑水肿和呼吸衰竭,经约2~3分钟后呼吸及心跳停止,呈“闪电式”死亡。

氰化物毒性的主要机理是cn ̄进入人体后便生成氰化氢,氰化氢能迅速地被血浆吸收和输送, 它能与铁、铜、硫以及在生存过程中起重要作用的某些化合物中的关键成分相结合, 抑制细胞色素氧化酶,使之不能吸收血液中的溶液氧, 当这些酶不起作用时, 就会导致细胞窒息和死亡。

由于人的中枢神经系统需氧量大, 因而它受到的影响也大,当供氧受到阻碍时, 就会引起身体各主要器官活动停止和机体的死亡。

2氰化物的检测方法2.1光度法我国《生活饮用水标准检验方法》(gb 5750.5-2006)中采用了异烟酸-吡唑酮分光光度法及异烟酸-巴比妥酸分光光度法两种微量氰化物分析的经典方法。

该两法均以氯胺t释放活性氯将氰化物转变为氯化氢,再与显色剂作用生成有色络合物,根据颜色深浅比色定量。

氰化物的操作安全知识氰化物是一种具有极强毒性的物质,常被用于金属表面处理、有机合成以及矿山工业等领域。

在进行氰化物操作时,必须严格遵循安全操作规程,以保证人员和设备的安全。

本文将介绍氰化物的操作安全知识,以及应对氰化物事故的应急措施。

氰化物的危害及预防氰化物的气味难以察觉,极易被吸入、接触或摄入,会造成严重的中毒、呼吸衰竭、心脏麻痹等危害。

因此,在氰化物操作中必须采取以下预防措施:1.保持通风:氰化物操作区域必须保持通风良好,以避免氰化物的积聚。

2.穿戴个人保护装备:工作人员必须全程穿戴相应的个人保护装备,包括手套、防护眼镜、呼吸面罩等。

3.定期接受培训:操作人员必须定期接受培训,了解氰化物的性质及危害,掌握紧急处理的技能。

4.远离明火:氰化物易燃,操作时应远离明火及其他易燃物质。

氰化物的操作注意事项在进行氰化物操作时,必须遵循以下注意事项:1.操作前的准备:操作人员应熟悉操作流程及事故应急措施,在操作前进行全面准备。

2.精准计量:应用量必须精确,不能随意变更实验条件,以免出现不可预测的危险。

3.隔离操作:必须将氰化物操作区域隔离开,避免他人进入区域内。

4.勿慌张:在操作过程中如果出现问题,必须保持冷静,按照预先制定的应急处理流程进行处理。

氰化物事故的应急处理即使在严格遵守操作规程的情况下,氰化物事故仍有可能发生。

当出现氰化物泄漏、中毒等事故时,必须立即采取应急措施,以降低事故损失。

1.施救中毒人员:中毒人员应立即转移到通风良好的地方,供给新鲜空气,迅速脱下中毒人员的衣物,并立即进行冲洗、吸氧和口吸等救护。

2.处理泄漏:如遇到氰化物泄漏,应立即迅速进行措施,包括封锁现场、隔离风险区域、注意通风和穿戴好相应的防护装备等,以防止事故扩散。

3.报警求救:事故发生后应及时向上级部门、主管单位或者拨打医疗急救电话“120”求助,择优选择就近的医疗服务设施进行就医和处理。

结语氰化物操作必须极其慎重,任何不慎的操作都可能会导致严重的后果。

氰化物得毒性及对环境得危害某种物质毒性得大小常常用温血动物得半致死剂量来表示与划分。

能使试验得动物达到50%数量死亡时动物每公斤体重所承受得最低药剂量,称半致死剂量,其符号LD50,单位mg/kg体重,具体划分情况如下:毒性划分剧毒高毒中等毒性低毒实际毒无毒半致死剂量LD50(mg/kg体重) ≤1 1~50 50~500 500~5000 5000~15000 〉15000大多数无机氰化物属剧毒,高毒物质,极少量得氰化物(每千克体重数毫克就会使人、畜在很短得时间内中毒死亡,含氰化物浓度很低得水(〈0。

05mg/L)也会使鱼等水生物中毒死亡,还会造成农作物减产。

氰化物污染水体引起鱼类、家畜及至人群急性中毒得事例,国内外都有报导、这些事件就是因短期内将大量氰化物排入水体造成得。

因此,在工业生产过程中,必须严格控制氰化物得使用与排放量。

尤其要有完善得污水处理设施以减少氰化物得外排量。

不但简单氰化物会污染环境,使人、畜中毒甚至死亡,即使象铁氰酸盐与亚铁氰酸盐那样得低毒性氰化物复盐,如果大量排入地面水中,经过阳光照射与其它条件得配合也可分解释放出相当数量得游离氰化物,导致水生物得中毒死亡。

通常所说氰化物对环境得污染,主要就是指含氰废水外排所造成得河流(地面水)、饮用水(地下水)得污染,由于氰化物在大气中存在得时间仅十几分钟,故一般不会造成大气得污染,含氰废渣由于必须处理后,才能堆积存放,因而产生得污染仍就是对水得污染。

2。

1氰化物对人得毒性及防治措施氰化物对温血动物与人得危害较大,其特点就是毒性大、作用快。

氰化氢得作用极为迅速,在氰化氢浓度很低(0、005mg/L)得空气中,人仅发生很短时间得头痛、不适、心律不齐;在氰化氢浓度高(0.1mg/L)得空气中,人将立即死亡或速死、在氰化物为中等浓度时,人在2~3分钟内就会出现初期症状,大多数情况下,在1小时内死亡,有时也有在24小时后才出现死亡得,氰化氢对人得吸入毒性见表2-1、表2-2、表2—3。

化学元素知识:氰化物-有毒化学物质和电镀工业的重要化学品氰化物是含氢氰(HCN)或氰化物离子(CN-)的化合物。

它们可用于电镀、冶金和其他一系列工业应用中,同时也是一种有毒的物质。

本文将着重探讨氰化物的化学和物理属性、应用和安全问题。

一、氰化物的基本性质氰化物在理化性质上有相似之处。

例如,它们都是无色、剧毒的、有强烈的氘氢味道的液体或晶体。

它们在水中非常易溶,而在有机溶剂中的溶解力非常有限。

氢氰酸和氰化物离子都是强的还原剂,并且可以发生腐蚀性反应。

当氢氰酸或氰化物离子与不可还原的金属形成配合物时,这些化合物的还原性会显著降低。

二、氰化物的应用氰化物在很多工业处理过程中都有广泛的应用。

例如,它们用于电镀、提取金属、生产化学品、冶金、纺织等。

其中最大的应用是电镀,氰化物在电镀过程中起到重要的作用,使得金属在更接近原子层面被沉积,得到更均匀更稳定的电镀涂层。

三、氰化物的危害氰化物的毒性是极为严重的,它们的毒性比硫化氢甚至更高。

氰化物进入人体后,会阻碍细胞呼吸作用的进行,从而使细胞缺氧,进而导致各种机体组织的损伤和死亡。

特别是在工业处理中,氰化物的密度和易溶性使得它容易进入人体,因此对员工以及周围居民的伤害也极为严重。

因此,在使用氰化物时,必须采取极为严密的控制措施和安全措施。

四、氰化物的安全措施首先,必须遵守所有规定的安全标准。

如果工作环境中有氰化物,应保持良好的通风条件,特别是在封闭的空间中要格外注意。

必须佩戴防护口罩,并确保其能对氰化物产生足够的保护。

此外,必须检查并配备剧毒气体检测仪器,同时必须训练员工应对危险情况,提高员工对氰化物的认识和了解。

综上所述,氰化物是我们生产和社会进步的关键化学品之一。

但是,它们的使用必须小心谨慎,施工条件必须符合一定的标准,并且必须采取合理措施确保人员和社会安全。

只有这样,我们才能更好地利用这一化学物质的优势,进一步推动工业进步。

氰化物中毒氰化物中毒,是一种严重的急性中毒症状。

氰化物是一类含有氰基(-CN)的化学物质,包括氰化钠、氰化钾、氰化氢等。

这些化合物都具有强烈的毒性,对人体的中枢神经系统、呼吸系统和心血管系统造成严重损害。

氰化物中毒的主要途径有三种:口服、吸入和皮肤吸收。

其中,口服是最常见的中毒途径,多见于误食草酸、氢氰酸等含有氰基的化学品。

吸入氰化物可通过呼吸道直接进入体内,造成肺部损伤。

皮肤吸收主要发生在职业性暴露中,如工厂里处理含氰废液的工人等。

氰化物中毒的症状多样,早期表现为头晕、乏力、恶心、呕吐、腹痛等非特异性症状。

随着中毒程度的加重,病情可能迅速恶化,出现意识障碍、抽搐、昏迷、呼吸困难等严重症状。

氰化物通过抑制细胞内的酶系统,干扰细胞内的能量代谢,导致细胞无法正常运作,最后造成器官功能衰竭和死亡。

处理氰化物中毒的关键是尽早采取有效措施。

在急救中,首先要确保自己和中毒者的安全,避免接触到氰化物。

然后迅速将中毒者转移到通风良好的地方,保持呼吸道通畅。

如果只是皮肤暴露,应立即用大量清水冲洗被暴露的部位。

对于口服或吸入氰化物中毒的患者,要立即进行洗胃或吸引,以减少中毒物质在体内的吸收。

同时,给予高浓度的氧气吸入,以帮助患者恢复呼吸功能。

在医疗条件允许的情况下,可以考虑给予亚硝酸盐等解毒药物,但必须由专业医生指导下使用,因为亚硝酸盐也具有一定的毒性。

对于中毒严重的患者,可能需要进行血液净化治疗,如血液透析或血液灌流,以促进中毒物质的排出。

同时,要密切监测中毒患者的生命体征,包括心率、血压、呼吸等,及时处理并纠正异常。

对于出现昏迷或心脏骤停的患者,需要立即进行心肺复苏措施,以挽救生命。

预防氰化物中毒的关键是加强安全管理和个人防护。

在工业生产中,应严格控制氰化物的使用和储存,确保操作人员对氰化物有足够的了解和正确的使用方法。

在个人生活中,要注意不随意接触含有氰化物的化学品,避免误食或吸入。

综上所述,氰化物中毒是一种严重威胁人体健康和生命的急性中毒症状。

氰化物的操作安全知识氰化物是一类有毒的物质,具有高度危险性。

正确的操作方法和安全措施对于预防事故和保护工作人员的生命和健康至关重要。

以下是关于氰化物的操作安全知识。

一、了解氰化物的性质和危害1.氰化物是一种无色晶体或结晶性毒性气体,具有剧毒和易挥发的特性。

2.氰化物可经皮肤吸收、可燃、可爆、易燃、毒性大,对呼吸系统、消化系统、神经系统等有严重损害。

3.氰化物在储存和处理过程中要防止接触水和其他酸性物质,以及避免碰撞和震动。

二、安全储存和管理1.储存氰化物的地点应当是干燥、通风良好、温度稳定、阴凉处,并且应与酸性物质和易燃物隔离。

2.氰化物应储存在密封容器中,被标记为“有毒”,并且在有毒储物柜中储存。

3.氰化物储存区域应配备灭火设备,并保持卫生清洁。

三、个人防护措施1.操作人员应穿戴符合标准的防护服、防酸碱手套、防尘面具、护目镜等个人防护装备。

2.进入操作区域前应洗手并将头发扎紧。

3.在氰化物的处理过程中应注意避免吸入氰化物的颗粒或气体。

四、氰化物的操作标准1.氰化物的溶解和稀释必须在通风良好的实验室中进行。

2.使用特制的玻璃器皿和不锈钢工具进行操作。

禁止使用铁、铜和铜合金等金属工具。

3.操作过程中禁止用手触碰氰化物颗粒或溶液。

五、事故应急措施1.在事故发生时,首先要确保自身安全,迅速撤离现场。

2.注意寻找事故原因并封锁事发区域,当涉及到泄漏或溢出氰化物时,要采取适当的措施进行封闭或清除。

六、应急救援1.如果有人误食氰化物,应迅速洗胃,并立即送医院进行治疗。

2.如果氰化物接触皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,并迅速求医。

3.如果氰化物吸入体内,应立即将受害者移到通风处,并进行人工呼吸或使用氧气呼吸器,同时迅速求医。

七、培训和指导1.操作人员应接受专业的培训和指导,掌握正确的操作方法和紧急救援知识。

2.进行定期的安全培训,加强安全意识,提高应急反应能力。

综上所述,正确的操作方法和安全措施是预防氰化物事故的关键。

氰化物职业危害告知卡一、危害概述氰化物是一种有毒的化学物质,会对人体造成严重的危害。

经皮肤、吸入和吞食,都可能导致氰化物中毒。

常见的氰化物有氢氰酸、氰化物盐等。

氰化物具有强烈的刺激性气味,符合嗅觉剂量即可感受到。

长期接触氰化物会对身体健康和生命安全带来巨大威胁。

二、危害表现氰化物中毒后,会出现头晕、嗜睡、恶心、呕吐、呼吸急促等症状。

严重的情况下,会导致瞳孔扩大、血压下降,甚至昏迷、死亡。

三、防护措施1. 加强通风换气和室内空气流通,确保空气新鲜。

2. 戴上防护口罩和手套,避免氰化物直接接触到皮肤和呼吸道。

3. 接触氰化物后,应立即用肥皂和清水冲洗15分钟以上,并立即送往医院就医。

4. 在使用氰化物之前,应参阅相关安全技术资料和操作流程,并全程佩戴防护用品。

四、急救处理如误食、吸入或接触氰化物,应立即将患者转移到空气清新处,并通风。

建议进行人工呼吸和心肺复苏等急救措施,并立即送往医院进行治疗。

五、应急预案1. 在存放、使用和运输氰化物过程中,应制定详细的安全管理制度和应急预案。

2. 在发现氰化物泄漏时,应立即停止操作,迅速撤离人员,并及时报警。

3. 在处理氰化物泄漏时,应全程佩戴防护用品,并注意自身安全。

注意事项1. 氰化物是一种有毒、易燃、易爆的危险化学品,存储、运输、使用时应当格外小心。

2. 操作人员必须接受专业培训,严格按照相关流程和规定操作。

3. 氰化物应存放于密闭、干燥、阴凉、通风良好的场所,避免阳光直射和高温烘烤。

氰化物的毒性及对环境的危害某种物质毒性的大小常常用温血动物的半致死剂量来表示和划分。

能使试验的动物达到50%数量死亡时动物每公斤体重所承受的最低药剂量,称半致死剂量,其符号LD50,单位mg/kg体重,具体划分情况如下:毒性划分剧毒高毒中等毒性低毒实际毒无毒半致死剂量LD50(mg/kg体重) ≤1 1~50 50~500 500~5000 5000~15000 >15000大多数无机氰化物属剧毒,高毒物质,极少量的氰化物(每千克体重数毫克就会使人、畜在很短的时间内中毒死亡,含氰化物浓度很低的水(<0.05mg/L)也会使鱼等水生物中毒死亡,还会造成农作物减产。

氰化物污染水体引起鱼类、家畜及至人群急性中毒的事例,国内外都有报导。

这些事件是因短期内将大量氰化物排入水体造成的。

因此,在工业生产过程中,必须严格控制氰化物的使用和排放量。

尤其要有完善的污水处理设施以减少氰化物的外排量。

不但简单氰化物会污染环境,使人、畜中毒甚至死亡,即使象铁氰酸盐和亚铁氰酸盐那样的低毒性氰化物复盐,如果大量排入地面水中,经过阳光照射和其它条件的配合也可分解释放出相当数量的游离氰化物,导致水生物的中毒死亡。

通常所说氰化物对环境的污染,主要是指含氰废水外排所造成的河流(地面水)、饮用水(地下水)的污染,由于氰化物在大气中存在的时间仅十几分钟,故一般不会造成大气的污染,含氰废渣由于必须处理后,才能堆积存放,因而产生的污染仍是对水的污染。

2.1氰化物对人的毒性及防治措施氰化物对温血动物与人的危害较大,其特点是毒性大、作用快。

氰化氢的作用极为迅速,在氰化氢浓度很低(0.005mg/L)的空气中,人仅发生很短时间的头痛、不适、心律不齐;在氰化氢浓度高(0.1mg/L)的空气中,人将立即死亡或速死。

在氰化物为中等浓度时,人在2~3分钟内就会出现初期症状,大多数情况下,在1小时内死亡,有时也有在24小时后才出现死亡的,氰化氢对人的吸入毒性见表2-1、表2-2、表2-3。

2 氰化物的毒性及对环境的危害某种物质毒性的大小常常用温血动物的半致死剂量来表示和划分。

能使试验的动物达到50%数量死亡时动物每公斤体重所承受的最低药剂量,称半致死剂量,其符号LD50,单位mg/kg体重,具体划分情况如下:毒性划分剧毒高毒中等毒性低毒实际毒无毒半致死剂量LD50(mg/kg体重) ≤1 1~50 50~500 500~5000 5000~15000 >15000 大多数无机氰化物属剧毒,高毒物质,极少量的氰化物(每千克体重数毫克就会使人、畜在很短的时间内中毒死亡,含氰化物浓度很低的水(<0.05mg/L)也会使鱼等水生物中毒死亡,还会造成农作物减产。

氰化物污染水体引起鱼类、家畜及至人群急性中毒的事例,国内外都有报导。

这些事件是因短期内将大量氰化物排入水体造成的。

因此,在工业生产过程中,必须严格控制氰化物的使用和排放量。

尤其要有完善的污水处理设施以减少氰化物的外排量。

不但简单氰化物会污染环境,使人、畜中毒甚至死亡,即使象铁氰酸盐和亚铁氰酸盐那样的低毒性氰化物复盐,如果大量排入地面水中,经过阳光照射和其它条件的配合也可分解释放出相当数量的游离氰化物,导致水生物的中毒死亡。

通常所说氰化物对环境的污染,主要是指含氰废水外排所造成的河流(地面水)、饮用水(地下水)的污染,由于氰化物在大气中存在的时间仅十几分钟,故一般不会造成大气的污染,含氰废渣由于必须处理后,才能堆积存放,因而产生的污染仍是对水的污染。

2.1氰化物对人的毒性及防治措施氰化物对温血动物与人的危害较大,其特点是毒性大、作用快。

氰化氢的作用极为迅速,在氰化氢浓度很低(0.005mg/L)的空气中,人仅发生很短时间的头痛、不适、心律不齐;在氰化氢浓度高(0.1mg/L)的空气中,人将立即死亡或速死。

在氰化物为中等浓度时,人在2~3分钟内就会出现初期症状,大多数情况下,在1小时内死亡,有时也有在24小时后才出现死亡的,氰化氢对人的吸入毒性见表2-1、表2-2、表2-3。

氰化物危害告知卡氰化物是一种有毒的化学物质,能够对人体和环境带来严重危害。

本告知卡旨在提醒人们认识氰化物的危险性,并采取必要的防护措施,以保护自己和周围环境的安全。

什么是氰化物?氰化物是一类含有氰基(CN)离子的化合物。

它们通常以固体或液体的形式存在,具有无色或淡黄色的外观。

氰化物常见的形式包括:氰化钠、氰化钾、氰化银等。

氰化物的危害氰化物具有高度的毒性,其危害主要表现在以下几个方面:1. 呼吸道刺激:吸入氰化物的气体或粉尘可能导致呼吸道刺激症状,如咳嗽、气促和呼吸困难。

2. 皮肤和眼睛伤害:氰化物接触皮肤或眼睛会引起刺激、烧灼感和红肿。

长时间暴露可能导致严重的皮肤溃疡和眼睛损伤。

3. 中毒作用:摄入或吸入氰化物会导致中毒。

中毒症状包括头痛、恶心、呕吐、胸闷、昏迷等。

高剂量的氰化物中毒可导致生命危险。

4. 环境污染:氰化物释放到环境中可能对土壤和水资源造成污染,对生态系统和其他生物产生负面影响。

防护措施为了保护自己和周围环境的安全,请采取以下防护措施:1. 防护装备:在处理氰化物时,应佩戴防护手套、护目镜和防护服。

避免直接接触氰化物。

2. 室内通风:确保处理氰化物的场所有良好的通风条件,以减少气体或粉尘积聚。

3. 个人卫生:在接触氰化物后,及时清洗受污染的皮肤部位,并用清水冲洗眼睛。

4. 处理和储存:正确处理和储存氰化物,避免其泄漏或意外散布。

5. 废物处置:将废弃的氰化物按照合法规定进行妥善处置,避免对环境造成污染。

急救措施如果发生氰化物中毒或意外暴露的情况,请立即采取以下急救措施:1. 摘除受污染的衣物,将受污染的皮肤区域用清水冲洗。

2. 呼叫急救电话,并告知医务人员有关中毒情况和接触的氰化物类型。

3. 给予中毒者进行人工呼吸和心肺复苏等急救措施,直到医务人员到达。

请大家务必认真对待氰化物的危害,并切实落实相应防护措施,以确保个人安全和环境保护。

2 氰化物的毒性及对环境的危害某种物质毒性的大小常常用温血动物的半致死剂量来表示和划分。

能使试验的动物达到50%数量死亡时动物每公斤体重所承受的最低药剂量,称半致死剂量,其符号LD50,单位mg/kg体重,具体划分情况如下:毒性划分剧毒高毒中等毒性低毒实际毒无毒半致死剂量LD50(mg/kg体重) ≤1 1~50 50~500 500~5000 5000~15000 >15000 大多数无机氰化物属剧毒,高毒物质,极少量的氰化物(每千克体重数毫克就会使人、畜在很短的时间内中毒死亡,含氰化物浓度很低的水(<0.05mg/L)也会使鱼等水生物中毒死亡,还会造成农作物减产。

氰化物污染水体引起鱼类、家畜及至人群急性中毒的事例,国内外都有报导。

这些事件是因短期内将大量氰化物排入水体造成的。

因此,在工业生产过程中,必须严格控制氰化物的使用和排放量。

尤其要有完善的污水处理设施以减少氰化物的外排量。

不但简单氰化物会污染环境,使人、畜中毒甚至死亡,即使象铁氰酸盐和亚铁氰酸盐那样的低毒性氰化物复盐,如果大量排入地面水中,经过阳光照射和其它条件的配合也可分解释放出相当数量的游离氰化物,导致水生物的中毒死亡。

通常所说氰化物对环境的污染,主要是指含氰废水外排所造成的河流(地面水)、饮用水(地下水)的污染,由于氰化物在大气中存在的时间仅十几分钟,故一般不会造成大气的污染,含氰废渣由于必须处理后,才能堆积存放,因而产生的污染仍是对水的污染。

2.1氰化物对人的毒性及防治措施氰化物对温血动物与人的危害较大,其特点是毒性大、作用快。

氰化氢的作用极为迅速,在氰化氢浓度很低(0.005mg/L)的空气中,人仅发生很短时间的头痛、不适、心律不齐;在氰化氢浓度高(0.1mg/L)的空气中,人将立即死亡或速死。

氰化物的名词解释一、氰化物的定义与概述氰化物是由一种或多种氰基(CN)离子组成的化合物。

氰化物在化学中被广泛应用,具有多样性的结构和性质。

氰化物的结构中包含氰基离子(CN-),该离子由一个碳原子和一个氮原子组成,氰基离子是一种强碱性离子。

二、氰化物的分类氰化物可以分为无机氰化物和有机氰化物两大类。

1. 无机氰化物无机氰化物是指不含有机基团的氰化物,常见的无机氰化物包括氰化钠(NaCN)、氰化钾(KCN)、氰化银(AgCN)等。

这些化合物在工业生产中具有重要的应用,如氰化钠用于金属表面处理、氰化银用于镀银等。

2. 有机氰化物有机氰化物是指含有氰基离子的有机化合物,氰基离子与有机基团结合形成氰基化合物。

有机氰化物在有机合成中具有广泛的应用,如氰化物在合成药物、染料、农药等方面起着重要作用。

三、氰化物的性质与特点1. 氰化物的稳定性氰化物具有较高的稳定性,特别是无机氰化物,它们在常温下稳定性较好,不易分解。

有机氰化物的稳定性较差,容易发生水解、氧化等反应。

2. 氰化物的毒性氰化物具有很高的毒性,特别是无机氰化物。

氰化物中的氰基离子与细胞内的铁离子结合,抑制细胞中的酶活性,导致细胞无法正常代谢,进而引起中毒症状。

3. 氰化物的应用氰化物在工业和科学研究中具有广泛的应用。

无机氰化物用于金属表面处理、电镀、药物合成等领域。

有机氰化物在有机合成中起着重要的作用,如合成药物、染料、农药等。

四、氰化物的危害与安全措施氰化物具有很高的毒性,对人体和环境都具有危害。

因此,在使用氰化物时需采取相应的安全措施,包括:1.佩戴防护装备,如手套、面罩、防护镜等,以避免接触氰化物。

2.在操作过程中要注意防止氰化物的吸入、摄入或接触皮肤。

3.将氰化物储存在安全的容器中,避免泄漏。

4.在处理氰化物废液时,要采取相应的处理措施,以防止对环境造成污染。

5.定期进行安全培训,提高员工的安全意识,确保操作的安全性。

6.在紧急情况下,采取适当的急救措施,如立即洗净受伤部位、进行呼吸道抢救等。

氰化物的毒性及对环境的危害某种物质毒性的大小常常用温血动物的半致死剂量来表示和划分。

能使试验的动物达到50%数量死亡时动物每公斤体重所承受的最低药剂量,称半致死剂量,其符号LD50,单位mg/kg体重,具体划分情况如下:毒性划分剧毒高毒中等毒性低毒实际毒无毒半致死剂量LD50(mg/kg体重) ≤1 1~50 50~500 500~5000 5000~15000 >15000大多数无机氰化物属剧毒,高毒物质,极少量的氰化物(每千克体重数毫克就会使人、畜在很短的时间内中毒死亡,含氰化物浓度很低的水(<0.05mg/L)也会使鱼等水生物中毒死亡,还会造成农作物减产。

氰化物污染水体引起鱼类、家畜及至人群急性中毒的事例,国内外都有报导。

这些事件是因短期内将大量氰化物排入水体造成的。

因此,在工业生产过程中,必须严格控制氰化物的使用和排放量。

尤其要有完善的污水处理设施以减少氰化物的外排量。

不但简单氰化物会污染环境,使人、畜中毒甚至死亡,即使象铁氰酸盐和亚铁氰酸盐那样的低毒性氰化物复盐,如果大量排入地面水中,经过阳光照射和其它条件的配合也可分解释放出相当数量的游离氰化物,导致水生物的中毒死亡。

通常所说氰化物对环境的污染,主要是指含氰废水外排所造成的河流(地面水)、饮用水(地下水)的污染,由于氰化物在大气中存在的时间仅十几分钟,故一般不会造成大气的污染,含氰废渣由于必须处理后,才能堆积存放,因而产生的污染仍是对水的污染。

2.1氰化物对人的毒性及防治措施氰化物对温血动物与人的危害较大,其特点是毒性大、作用快。

氰化氢的作用极为迅速,在氰化氢浓度很低(0.005mg/L)的空气中,人仅发生很短时间的头痛、不适、心律不齐;在氰化氢浓度高(0.1mg/L)的空气中,人将立即死亡或速死。

在氰化物为中等浓度时,人在2~3分钟内就会出现初期症状,大多数情况下,在1小时内死亡,有时也有在24小时后才出现死亡的,氰化氢对人的吸入毒性见表2-1、表2-2、表2-3。

刺激皮肤和通过皮肤吸收,亦有生命危险。

在高温下,特别是和刺激性气体混合而使皮肤血管扩张时,由于容易吸收HCN,所以更危险。

表2—1氰化氢对人的吸入毒性(mg/L)暴露时间伤害浓度半致死浓度致死浓度3秒——1515秒 1.5~2.0 2.5~2.75 3.0~3.530秒0.5 1.0~1.5 2.5~2.51分钟0.4~0.5 0.7 1.52分钟0.25~0.3 0.5 0.75分钟0.15*0.2~0.3 0.4~0.515分钟0.1 0.15~0.20*0.3 *原资料数据明显错误,作者参考有关资料进行了修改。

表2-2氰化氢对人的吸入毒性空气中氰化氢的浓度作用效果mg/L ppm0~3 270 很快死亡0.12~0.15 110~135 0.5~1小时内急性死亡或在其后短时间内死亡0.05~0.06 45~54 吸入0.1~1小时不发生障碍0.02~0.04 18~36 吸入6小时不发生障碍如长期吸入则有障碍表2-3人对空气中低浓度HCN的反应(估计)HCN浓度(ppm)发生的反应5~18 头痛、眩晕5~13 疲劳、头痛、无力、手、脚震颤并疼痛、恶心4.2~12.4(平均8.3) 头痛、虚弱、嗅、味觉改变,喉头刺激、恶心、呕吐、呼吸加快2~8(平均5) 甲状腺增大,血尿SCN-含量增加,但仍低于吸烟者0~7(平均4.9) 没有观察到作用0.1~0.9 没有观察到作用0.23 平均暴露5、4年后,白细胞、细胞色素氧酶,过氧化物酶、琥珀酰脱氢酶活性轻度降低。

氰化物对人体的致死量从中毒病人的临床资料看,每个人耐受力相差很大,小者0.5mg/kg体重即可致死,大者达3.5mg/kg体重。

一资料介绍,氰化钠的平均致死量为150mg,氰化钾200mg、氰化氢100mg左右,另一资料介绍,人口服氰化钠的致死量为100mg,氰化钾为120mg,或人一次服用氢酸和氰化物的平均致死量为50~60mg,总之,少量的氰化物就会置人于死地。

见表2-4。

表2-4氰化氢氰化钾氰化钠对人的毒性毒剂名称中毒途径致死剂量(mg/L)氰化氢(氢氰酸)口服50~100氰化钾口服200~250氰化钾口服150~250天然水体中不会有氰化物,但一些植物的果实中含有少量以糖甙形式存在的氰化物如樱、李、桃、杏、枇、杷、苹果等果仁中就含有这种氰化物。

因误食此类果仁而发生不幸者并不鲜见,特别是由于小孩食苦杏所引起的中毒实例尤多,此外,我国南方有一种木薯,别名葛薯,其表皮、内皮、薯肉与薯心均会有不同量的氰甙,尤其是内皮最多,如食用前未用水充分处理,可引起中毒,南方还产有棉豆,其中也含有氰甙,家禽吃了亦能中毒,文献介绍,苦杏仁成人服40~60粒,小孩服10~12粒就能中毒或死亡,吃未经处理的木薯3~6个能引起严重中毒。

土壤中的腐植质也是一类复杂的有机化合物,一定数量的氮化合物可在土壤微生物作用下生成氰和酚,并随土壤的深度增加而递减,导致土壤中CN-含量为0.003~0.13mg/kg。

尽管氰化物毒性之大,但除自杀者外,大部分中毒以致死亡者并不是误食固体氰化物或氰化物溶液,而是吸入氰氢酸气体所致,这与牲畜不同,其原因一方面是由于固体、液体氰化钠管理严格,另一方面氰化物以其特有的气味使人不致于误食,也不致于让皮肤常时间与其接触。

即使是氢氰酸中毒,也有其特定的条件,有很大的局限性。

总之,因氰化物中毒而死亡者极少,但由于工作原因导致慢性中毒者相对较多。

2.1.1氰化物的危害、症状和体征由于氰化物的性质和中毒途径的不同,导致的症状和体征也不一样。

人对空气中不同浓度氰化物的反应见表2-1、表2-2、表2-3,几乎所有报道的病例或调查结果都可发生在包括神经消化和呼吸等系统,出现类似神经衰弱症候群和肌肉酸痛,活动受限及皮肤刺激等症状亦有最终导致失能残废和死亡的症例。

在氰化物的慢性作用下,由于组织供氧不足,可引起一系列反射性改变,如红细胞血红蛋白代谢性增高,血糖升高以提高血氧容易,加速能量代谢的恢复,由于体内SCN-增加,还可由此引起血压下降,并抑制甲状腺聚碘功能,干扰碘的有机结合过程,妨碍甲状腺激素的合成,并能增加碘由肾脏的排出,减少体内碘的储备,从而引起甲状腺机能低下,致使脑垂体前叶代谢性地加强分泌促甲状腺素。

从而导致甲状腺组织增生肿大。

另外,氰化物慢性中毒的发生与机体。

整个营养状况也有关,如维生素B12缺乏,蛋白质营养不良,尤其是含硫氨基酸的缺乏可使机体用于CN-解毒的S2O3、S及-SH减少这些因素均可使摄入体内的CN-毒性增加,从而导致一系列慢性中毒的症状和体征出现。

一.神经系统由于CN-可使神经纤维蜕髓鞘现象和脑组织坏死及空泡变性等退行性病变发生,所以可出现头痛、眩晕、注意力分散、健忘、无力、睡眠障碍、视力减退并出现五彩视、皮肤感觉异常、性功能减退,还可发生热带性神经病变,弥漫性神经退行性疾病侯群。

由于视神经萎缩,神经性耳聋及影响骨髓感觉神经而引起共济失调等,如患烟草性弱视神经萎缩等疾病。

二.呼吸和消化系统咳嗽、呼吸急促、有窒息感。

嗅觉和味觉改变,恶心、呕吐、胃灼热感及胸腹都有压迫感。

异氰酸酯类可引起过敏性哮喘。

这类症状休息后大部分可消失,严重者还发生胃炎和肝脾肿大。

三.心血管系统心动过速或过缓、心悸、心前区疼痛、血管紧张力降低及血循环变慢,心音低钝,血压普遍降低,部分人可出现心电图变化。

四.肌肉和皮肤以运动肌为主,大多以腰背两侧开始,出现全身肌肉酸痛、强直、僵硬、动作不灵活,最后活动受限等。

皮肤常可出现皮疹(斑疹、血疹、泡疹)或溃疡并极痒。

五.致癌、致畸、致突变作用“三致”反应尚无定论,最近动物实验证明长期经口摄入微量KCN对小鼠繁殖有影响,动物的子代(一、二年代)死亡率升高,妊娠次数明显下降、死胎可增多。

丙烯腈等有机氰对动物证明有致瘟和诱变作用,对人尚未证实,故仍不能轻易推论到人。

2.1.2人体对氰化物的吸收、代谢和排泄氰化物进入人体的途径主要有三种,一是从呼吸道吸入氰化氢气体或含氰化物的粉尘,二是通过口腔进入胃中,此时口腔粘膜和胃肠道吸收,三是破损的皮肤与氰化物接触直接进入血液,潮湿的皮肤与高浓度的氰化物接触时,也会吸收氰化物导致中毒。

非致死剂量的氰化物进入人体后,在体内能逐渐被解毒,其机理为体内的β—巯基丙酮酸在断裂酶的作用下释放出的硫能被体内代谢产生的亚硫酸根所接受,生成硫代硫酸盐,硫代硫酸盐与氰离子在硫氰生成酶的催化下生成无毒的硫氰酸盐,从肾脏(尿中)排至体外,这是氰化物在体内的主要解毒途径,大约90%的硫氰酸盐是通过这种途径排出的,解毒能力的强弱与体内供硫的多少有关,解毒速度的快慢由组织中含硫氰生成酶的量决定。

人对氰化物的敏感程度也与体内硫氰生成酶的含量多少有关,含硫氰生成酶少的人对氰化物就敏感,可见个体差异是很大的。

体内的氰离子还能与胱胺酸结合形成2-亚胺基噻唑烷-4-羧酸,从肾脏排出;氰离子与羟钴维生素作用生成氰钴维生素,也从肾脏排出;氰离子也可以氧化成氰酸,再经水解生成二氧化碳和氨由肺呼出;氰离子氧化生成甲酸,一部分参与单碳代谢,另一部分由肾脏排出;氰化氢也可以直接从呼吸道呼出一部分。

氰化物在体内解毒是有限的,如摄入的氰化物超过了解毒的负荷,达到中毒的浓度便会引起中毒甚至死亡,氰化物在体内解毒和排泄途径见图2-1。

少量氰化物经消化道长期进入人体,会引起慢性毒害,动物试验所得的阈下浓度为0.005mg/kg,流行病调查得知,有的居民由于长期饮用受氰化物污染(含CN-0.14mg/L)的地下水,出现基理代谢降低,脸色苍白浮肿、精神不振、头痛、头晕、心悸、反应迟钝等症状,这可能是由于神经系统发生细胞退行性变化所致,这些居民的甲状腺肿发生率显著上升,可能是由于体内长期蓄积硫氰酸盐所致。

因为硫氰酸盐能妨碍甲状腺素的合成,影响甲状腺的功能,导致甲状腺代谢性肥大,这也说明,硫氰酸盐本身对人也是有毒的。

氰化物主要途径│次要途径│ 1.直接排泄a.HCN从吸收中排泄│b.CN-从分泌中排泄│2.氧化作用 a ─→HCOOH─→排泄还原││↑│↓││单碳化合物代谢库(转硫酶) ││↑│↓│+H2O│ b ─→HCNO─→CO+NH3─→排泄││B12a│3.金属结合:────→B12│││H排泄│胱氨酸│↑│4.缩合:───→HOOC─C─NH│硫氰生成酶││C─NH─→排泄│和还原的硫↓H2C─SSCN-←────CN-2—亚氨基—噻唑烷—4—羟酸硫氰氧化酶图2-1氰化物体内解毒和排泄途径2.1.3氰化物的毒理作用和影响中毒的因素氰类化合物的毒性与其化学结构在机体内代谢能否迅速放出氰离子有关,如氰氢酸氰化钾、氰化钠、丙烯腈等能在体内迅速析出氰离子,因而毒性大,极易引起急性中毒,而腈胺及二腈胺、氰酸酯,异氰酸酯在体内不析出氰离子,不具备氰化物特有的毒性,仅表现局部的刺激症状。