泰勒课程与教学的基本原理

- 格式:ppt

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:10

泰勒的课程与教学的基本原理1. 引言说到教育,大家可能会想到那些严肃的课堂和高高在上的老师,但其实,教学的本质就是一场心灵的交流。

泰勒的课程与教学基本原理,简直就是这场交流的金钥匙。

好比在做饭,得先有食材,再有配方,才能做出美味的佳肴。

今天咱们就来聊聊这位教育界的大咖——泰勒,他的理念到底有多重要。

2. 泰勒的教育理念2.1 教学目标的重要性首先,泰勒特别强调教学目标的重要性。

试想一下,没目标的学习就像无头苍蝇,东撞西碰,最后搞得一团糟。

泰勒认为,教育应该明确设定目标,清楚要让学生学到什么。

这样,教学就能有的放矢,像打靶一样,一箭穿心。

你看,给学生设定清晰的目标,就像给他们打开了一扇窗,阳光一照,知识的种子就开始发芽了。

2.2 教学内容的选择接下来,咱们聊聊教学内容。

泰勒认为,课程内容要与目标相匹配,就像做拼图,只有把对的块儿拼在一起,才能看出完整的画面。

比如说,如果目标是培养学生的批判性思维,那课程里就得有相关的讨论和分析,而不是一味地灌输知识。

换句话说,教学就得与时俱进,符合学生的兴趣和需求。

这样,课堂才不会变成“睡觉的天堂”,而是“思维的乐园”。

3. 教学方法与评估3.1 选择合适的教学方法说到教学方法,泰勒可不是随便说说。

他认为,不同的目标要用不同的方法来达成。

比如,若是要培养学生的动手能力,咱就得让他们参与到实践中去,而不是单靠书本。

想象一下,老师让学生们动手做实验,眼睛闪闪发光,激情四溢,那种氛围简直让人热血沸腾!这样,学生的学习就变得生动有趣,再也不是“枯燥的填鸭式教育”。

3.2 评估与反馈当然,光有好方法还不够,评估也很重要。

泰勒提到,评估要与教学目标相一致。

这就好比咱们买了个新车,得定期检查才能确保它跑得飞快。

通过合适的评估,老师能知道学生的学习效果,也能及时调整教学策略。

反馈就像是学习的指南针,让学生在知识的海洋中不迷路,稳稳前行。

4. 结论总而言之,泰勒的课程与教学基本原理为我们打开了一扇窗,让我们看到了更清晰的教育图景。

泰勒课程观——课程与教学的基本原理【泰勒其人其事】泰勒(Ralph Tyler,1902年生),现代课程理论的重要奠基者,是科学化课程研究的集大成者。

由于对教育评价理论、课程理论的卓越贡献,被誉为“现代课程理论之父”“当代教育评价之父”。

其关于课程基本原理最完美、最简洁、最清楚阐述的泰勒原理也被公认为是里程碑式的课程研究范式,因此泰勒是课程论成为专门、独立学科时期的里程碑式的代表人物。

•1902年生于芝加哥,1921年获得学士学位。

•毕业后在一所中学任教。

1923年获得文学硕士学位。

•1927年在芝加哥大学获得博士学位,导师是康茨、贾德和查特斯。

•后来在多所大学任教,时间最长的是芝加哥大学。

•1953年在斯坦福大学成立“行为科学高级研究中心”,1967年退休。

•泰勒作为一名教师,桃李满天下:塔巴、施瓦布、比彻姆、古德莱得、布卢姆和克龙巴赫等。

•泰勒作为一名行政人员,待人诚恳,深得人们仰慕。

•“一个人的美好生活,就是不断地试图使自己变得更富有人情、更善于学习、更有助于他人,以及与别人一起形成一种尊重每个人的潜力、不贪图他人为自己服务的社会”。

——泰勒•“我只不过是把大家正在做的事情组合在一起罢了”。

——泰勒•泰勒作为一名学者,成就非凡,被誉为“现代评价之父”、“现代课程论之父”。

【背景介绍】1、社会背景1929年经济大萧条给美国经济以沉重打击,生产力水平急剧下降,工人失业率剧增,劳动力市场上难有中学生的一席之地。

据统计,1930年,成年人中有25%失业,而青少年几乎100%无法找到工作。

这样,大批青少年在就业无门的情况下又回到学校注册。

据统计,在1910年美国14-17岁年龄组中只有不到17%的人读高中,而到了1930年,这个年龄组中则有51%升入高中。

许多学生进入高中,主要是为了避免在社会上闯荡,他们并不打算将来升大学。

而在事实上,当时美国几乎所有高中的课程都是为升入大学做准备的,尽管实际上只有1/6的高中毕业生能够进大学深造。

泰勒的《课程与教学的基本原理》拉尔夫·泰勒于1949 年出版了《课程与教学的基本原理》。

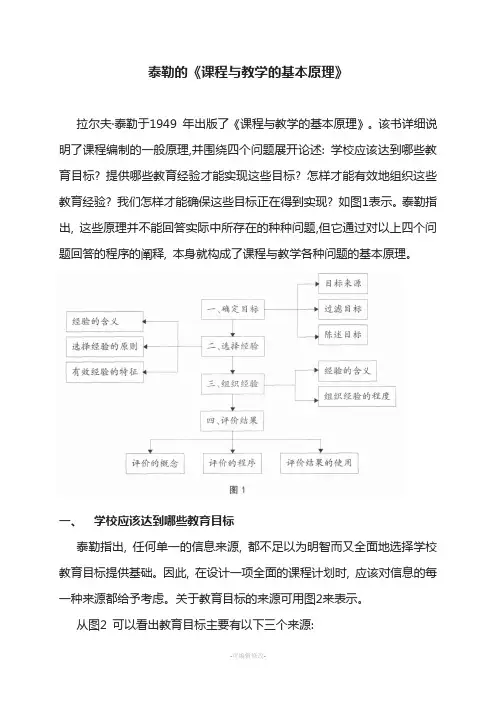

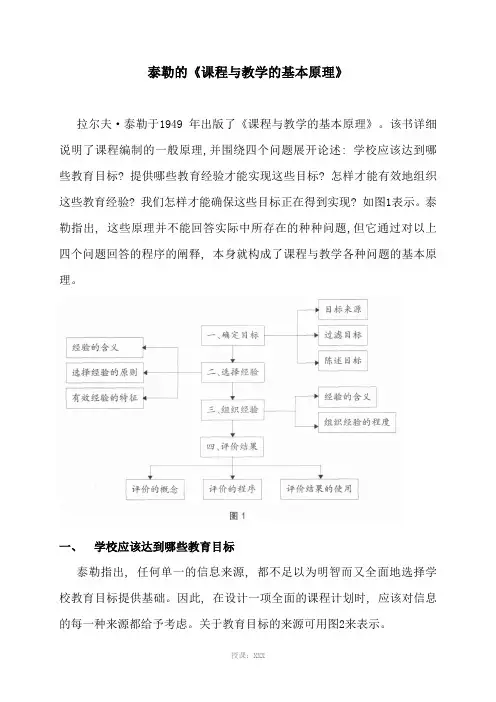

该书详细说明了课程编制的一般原理,并围绕四个问题展开论述: 学校应该达到哪些教育目标? 提供哪些教育经验才能实现这些目标? 怎样才能有效地组织这些教育经验? 我们怎样才能确保这些目标正在得到实现? 如图1表示。

泰勒指出, 这些原理并不能回答实际中所存在的种种问题,但它通过对以上四个问题回答的程序的阐释, 本身就构成了课程与教学各种问题的基本原理。

一、学校应该达到哪些教育目标泰勒指出, 任何单一的信息来源, 都不足以为明智而又全面地选择学校教育目标提供基础。

因此, 在设计一项全面的课程计划时, 应该对信息的每一种来源都给予考虑。

关于教育目标的来源可用图2来表示。

从图2 可以看出教育目标主要有以下三个来源:来源一:对学习者本身的研究泰勒指出, 教育是一种改变人的行为方式的过程。

这个行为是从广义上说的,既包括外显的行为,也包括思维和情感。

因此,当人们以这种方式来看待教育时,教育目标显然代表着教育机构寻求使学习者发生的各种行为变化。

故对学习者本身的研究,就是要找出确定教育机构想要产生所需要的学生行为方式的变化。

对于如何才能从对学习者的研究中提示出教育目标的问题,泰勒指出,只有把有关学习者的信息与某些理想的标准以及对公认常模的某些看法进行比较,从而确认学习者目前的状况与公认的常模之间的差别时,对学习者的研究才可能提示出教育目标。

这种差别就是通常所讲的“需要”。

来源二:对校外当代生活的研究工业革命促进了科学技术的迅猛发展, 学校要在课程中包容所有有用的知识、技能已不再可能,因此根据对社会生活的意义来选择知识、技能就摆到议事日程上来了。

泰勒认为,由于社会生活千变万化,因而学校就有必要把精力放在当代社会生活中最重要的方面。

在对校外生活进行研究时,就像在对学习者进行研究时一样,必须把生活分成各个不同的方面,以便对各个领域进行调查。

泰勒的《课程与教学的基本原理》拉尔夫·泰勒于1949 年出版了《课程与教学的基本原理》。

该书详细说明了课程编制的一般原理,并围绕四个问题展开论述: 学校应该达到哪些教育目标? 提供哪些教育经验才能实现这些目标? 怎样才能有效地组织这些教育经验? 我们怎样才能确保这些目标正在得到实现? 如图1表示。

泰勒指出, 这些原理并不能回答实际中所存在的种种问题,但它通过对以上四个问题回答的程序的阐释, 本身就构成了课程与教学各种问题的基本原理。

一、学校应该达到哪些教育目标泰勒指出, 任何单一的信息来源, 都不足以为明智而又全面地选择学校教育目标提供基础。

因此, 在设计一项全面的课程计划时, 应该对信息的每一种来源都给予考虑。

关于教育目标的来源可用图2来表示。

从图2 可以看出教育目标主要有以下三个来源:来源一:对学习者本身的研究泰勒指出, 教育是一种改变人的行为方式的过程。

这个行为是从广义上说的,既包括外显的行为,也包括思维和情感。

因此,当人们以这种方式来看待教育时,教育目标显然代表着教育机构寻求使学习者发生的各种行为变化。

故对学习者本身的研究,就是要找出确定教育机构想要产生所需要的学生行为方式的变化。

对于如何才能从对学习者的研究中提示出教育目标的问题,泰勒指出,只有把有关学习者的信息与某些理想的标准以及对公认常模的某些看法进行比较,从而确认学习者目前的状况与公认的常模之间的差别时,对学习者的研究才可能提示出教育目标。

这种差别就是通常所讲的“需要”。

来源二:对校外当代生活的研究工业革命促进了科学技术的迅猛发展, 学校要在课程中包容所有有用的知识、技能已不再可能,因此根据对社会生活的意义来选择知识、技能就摆到议事日程上来了。

泰勒认为,由于社会生活千变万化,因而学校就有必要把精力放在当代社会生活中最重要的方面。

在对校外生活进行研究时,就像在对学习者进行研究时一样,必须把生活分成各个不同的方面,以便对各个领域进行调查。

《课程与教学的基本原理》读书笔记该书是由美国著名的被誉为“现代课程之父”的教育作家泰勒的经典著作,是迄今为止在课程领域中最有影响力的著作之一,被奉为“现代课程理论的圣经”。

泰勒认为制订任何课程及教学都是围绕四个基本问题展开的:学校应力求达到教育目标?要为学生提供怎样的教育经验,才能达到这些教育目标?如何有效地教学好这些学习经验?我们如何才能确定这些教育目标正在得以实现?该书主要是提出了研究以上问题的一些方法,但并不试图解答,因为对不同层次的教育、不同的学校而言,答案都将是不同的。

本书虽没有回答问题,却阐明了回答这些问题的步骤,由此构成的一种基本原理,以考察课程和教学计划中的问题。

一、现代课程典范——泰勒原理的主要内容被誉为现代课程理论之父的泰勒于1949年发表了被视为现代主义课程研究范式的《课程与教学的基本原理》,此书的影响,从瑞典学者胡森等人主编的《国际教育百科全书》中的评论可略见一斑:“泰勒的课程基本原理已经对整个世界的课程专家产生影响”,不管人们是否赞同“泰勒原理”,不管人们持什么样的哲学观点,如果不探讨泰勒提出的四个基本问题,就不可能全面地探讨课程问题。

因此,学界往往把此书看作“达到了课程编制纪元的顶点”。

泰勒的《课程与教学的基本原理》是特定时代的产物。

二十世纪初,泰勒提出了“科学管理”原理,强调彻底的实际效用。

一些教育界人士对工厂企业的科学化管理运动,很快作出反应,把它视为一种理想的模式竞相仿效,并把这种“科学”的方法应用于学校管理,继而又把它推衍到课程领域本身,把企业会计原理应用于学校的教学科目中。

这样,学校课程的核心——学科也围绕“效率”这个轨道运转,效率等同于科学,这些观点也深深影响了泰勒,结合课程实践活动,形成了泰勒的课程原理。

泰勒的课程与教学原理围绕着四个中心问题运转:即学校应该达到哪些目标?提供哪些教育经验才能实现这些目标?怎样才能有效地组织这些经验?怎样才能确定这些目标正在得到实现?围绕这四个问题,泰勒提出了课程编制过程的四个步骤或阶段:1、确定教育目标。

(一)课程教学的基础原理:泰勒原理美国课程学者拉尔夫•泰勒在1949年出版的著作《课程与教学的基本原理》一书中指出,开发任何课程与教学计划都必须回答四个基本问题:1.学校应该试图达到什么教育目标?2.提供什么教育经验最有可能达到这些目标?3.怎样有效组织这些教育经验?4. 我们如何确定这些目标正在得以实现?这四个基本问题可进一步归纳为确定教育目标、选择教育经验、组织教育经验、评价教育计划,由此构成了“泰勒原理”的基本内容。

这四个基本问题被称为课程开发的“永恒的分析范畴”。

泰勒原理被称为课程领域中“主导的课程范式”。

评价:(局限)泰勒原理是课程开发的一个非常理性的框架,它不可避免地带有那个时代科学至上的印记。

从本质上看,泰勒原理的深层价值取向是“技术兴趣(技术理性)”。

它力图有效控制课程开发过程,使课程开发过程成为一种理性化、科学化的过程,为课程开发提供一种普适性的程序,其对“技术兴趣”的追求是显见的。

“泰勒原理”的“技术兴趣”的本性倾向于把课程开发过程变成一种普适性的、划一的模式,这样,课程开发过程中的创造性不见了;每一具体学校实践的特殊性也容易被忽视;教师在课程开发过程中的主体性、创造性也不能得到应有的尊重;学习者是被控制的对象,他们在课程开发中、在教育过程中被置于客体地位,其主体性不可避免地受到压抑。

(贡献)泰勒原理一直被作为课程探讨入门的基本框架,奠定了课程开发与研究的基本思路和范围。

它综合了当时有影响的教育学流派和思想的各种主张,囊括可课程开发的诸种重要因素,形成一个系统的模式。

且该模式简洁明了、易于理解把握。

除了它的历史意义外,泰勒原理为我们提供了一个课程分析的可行思路,在世界各国课程领域发生了巨大的影响。

(二)课程的目标取向:普遍性目标普遍性目标是基于经验、哲学观或伦理观、意识形态或社会政治需要而引出的一般教育宗旨或原则,这些宗旨或原则直接运用课程教学领域,成为课程教学领域一般性、规范性的指导方针。

泰勒《课程与教学的基本原理》1949年泰勒是当代美国教育家、课程理论家。

出生于美国芝加哥。

1921年从多内学院毕业后,曾在南达科他州的一所中学任教。

此后,先后在内布拉斯加大学和芝加哥大学获得硕士、博士学位。

1922 ~ 1953年,泰勒曾相继在内布拉斯加大学、北卡罗来纳大学、俄亥俄州立大学、芝加哥大学任教。

在历时8年的“三十校实验”(1934 ~ 1942)中,他领导了评价委员会的工作。

1953年,他在斯坦福大学创建“行为科学高级研究中心”并任主任,直到1967年退休。

泰勒曾担任过全国合作教育委员会主任、全国科学理事会副理事长、教育进步评估研究委员会主任、全国教育科学院第一任院长、联邦教育总署研究咨询理事会理事长等职务。

他还撰写了很多著作,其中最有影响的是1949年出版的《课程与教学的基本原理》。

他本人也被誉为“现代课程理论之父”。

《课程与教学的基本原理)一书最初是泰勒在芝加哥大学任教的一份讲授纲要。

旨在阐述观察、分析和解释教育机构提供的课程与教学计划的基本原理,为课程的编制提供指导。

该书自出版以后,已重印30多次,并被译成多国文字,被视为“现代课程研究的范式”以及20世纪以来对学校课程领域影响最大的著作之一。

一、确定学校的教育目标泰勒指岀,如果要系统地、理智地研究某一个教育计划,首先必须确定所要达到的各种教育目标。

这些教育目标是有意识地想要达到的目的,也就是学校教职员期望实现的结果。

因此,对于一所学校来说,确定学校的教育目标是十分重要的,教育目标应该是经过深思熟虑后所作出的各种价值判断。

在设计任何一个全面的课程计划时,应该对每一种教育目标的来源予以考虑。

一是对学习者本身的研究。

其目的是要找出确定教育机构想要产生所需要的学生行为的变化。

这种研究大多包括2个部分:了解学生的现状;以及把学生的现状与公认的常模作比较,以确认差距或需要。

在这种研究中,教师可使用观察、与学生的交谈、与家长的交谈、问卷、测验、査看学校的记录等方法。

泰勒《课程与教学的基本原理》读书汇报112014308000568秦思梦一、本书结构•泰勒的《课程与教学的基本原理》——兼述美国课程理论的兴起与发展•课程与教学的基本原理(共五章)•附录(课程编制的新尺度;课程编制中的两个新重点;课程编制的具体方法;20世纪五项最有意义的课程事件;计划评价的基本原理)二、主要内容•1、学校应该达到哪些教育目标•2、如何选择有可能有助于达到这些目标的学习经验•3、如何为有效的教学组织学习经验•4、如何评价学习经验的有效性•5、学校或学院的教师如何从事课程编制的工作•行为•在泰勒原理中, “行为”一直是被强调的核心概念。

这里的“行为”是广义的,它“包括人的思维、情感以及外显的行动。

”泰勒一方面非常强调行为目标, 另一方面他也重视学生的情感和能力的培养, 把“思维和情感”作为行为的表现形式。

这是由于“思维和情感”具有复杂性和抽象性, 需要借助行为外显出来, 以便更好地把握和理解•目标•在泰勒原理中, “目标”是“人们有意识追求的对象,即学校教职人员想实现的宗旨”, “目标”归根到底是一个“选择”的问题。

学校的目标就是“提供有助于人们明智处理这些当代问题的知识、技能及态度等等”。

泰勒提出, 目标要尽量具体化、清晰化, 具有可操作性, 最好包括行为和内容两个部分。

这样不但限定了学生学习的内容, 而且还规定了学生对这些内容产生的结果。

在泰勒的模式中, 行为目标是学校在选择、创造和组织学习经验时, 根据学生的外显行为、思维、感情、心理等特点来设置的使学生行为发生改变的教育目标。

该教育目标的评估, 是根据学生外显行为的改变来确定。

所以泰勒的整个课程过程就是学生的行为发生变化以及以此作为教育目标评估的标准。

确定目标三个来源(目标来源)两道筛子(过滤目标)•最有效的四种目标陈述(陈述目标)①把教育目标作为教师要做的事情来陈述②列举一门或几门学程所要涉及的课题、概念、概括或其他内容要素③采用概括化的行为方式来陈述④最为有效的陈述目标的形式是既指出要使学生养成的那种行为, 又说明这种行为能在其中运用的生活领域或内容选择经验从实质上说, 学习是通过学习者所具有的经验而发生的, 因此, 教育的手段是学习者已有的教育经验才能达到教育目标。

(一)课程教学的基础原理:泰勒原理美国课程学者拉尔夫•泰勒在1949年出版的著作《课程与教学的基本原理》一书中指出,开发任何课程与教学计划都必须回答四个基本问题:1.学校应该试图达到什么教育目标?2.提供什么教育经验最有可能达到这些目标?3.怎样有效组织这些教育经验?4. 我们如何确定这些目标正在得以实现?这四个基本问题可进一步归纳为确定教育目标、选择教育经验、组织教育经验、评价教育计划,由此构成了“泰勒原理”的基本内容。

这四个基本问题被称为课程开发的“永恒的分析范畴”。

泰勒原理被称为课程领域中“主导的课程范式”。

评价:(局限)泰勒原理是课程开发的一个非常理性的框架,它不可避免地带有那个时代科学至上的印记。

从本质上看,泰勒原理的深层价值取向是“技术兴趣(技术理性)”。

它力图有效控制课程开发过程,使课程开发过程成为一种理性化、科学化的过程,为课程开发提供一种普适性的程序,其对“技术兴趣”的追求是显见的。

“泰勒原理”的“技术兴趣”的本性倾向于把课程开发过程变成一种普适性的、划一的模式,这样,课程开发过程中的创造性不见了;每一具体学校实践的特殊性也容易被忽视;教师在课程开发过程中的主体性、创造性也不能得到应有的尊重;学习者是被控制的对象,他们在课程开发中、在教育过程中被置于客体地位,其主体性不可避免地受到压抑。

(贡献)泰勒原理一直被作为课程探讨入门的基本框架,奠定了课程开发与研究的基本思路和范围。

它综合了当时有影响的教育学流派和思想的各种主张,囊括可课程开发的诸种重要因素,形成一个系统的模式。

且该模式简洁明了、易于理解把握。

除了它的历史意义外,泰勒原理为我们提供了一个课程分析的可行思路,在世界各国课程领域发生了巨大的影响。

(二)课程的目标取向:普遍性目标普遍性目标是基于经验、哲学观或伦理观、意识形态或社会政治需要而引出的一般教育宗旨或原则,这些宗旨或原则直接运用课程教学领域,成为课程教学领域一般性、规范性的指导方针。

泰勒的《课程与教学的基本原理》读书笔记《泰勒的《课程与教学的基本原理》读书笔记》一、引言在现代教育理论和实践中,泰勒的《课程与教学的基本原理》是一部不可忽视的重要著作。

本书深入探讨了课程设计和教学实践的基本原理,为教育工作者和学生提供了有益的理论指导和实践建议。

本文旨在全面评估这本书的内容,并据此撰写一篇有价值的文章,以便读者能更深入地理解泰勒的教育思想。

二、课程与教学基本理论的概括泰勒在《课程与教学的基本原理》中强调了教师在课程设计和教学实践中的重要作用。

他提出了“按学生的需要教学”的理念,强调课程应该围绕学生的兴趣和需求展开,以提高学习的积极性和效果。

泰勒还强调了教学内容的结构化和系统性,提出了“学习活动、教学方法和评价的有机结合”理论,为教学实践提供了系统化的指导。

三、从简到繁的探讨泰勒的《课程与教学的基本原理》中包含了丰富而复杂的教育理论。

他强调了课程设计应该以学生的需求为出发点,这与以往的教学理念有所不同。

他提出了“教学活动、教学方法和评价的有机结合”理论,为教师提供了具体的教学指导。

泰勒还探讨了教师在课程设计和教学实践中的作用,强调了教师应该成为学生学习的引导者和激励者。

四、总结与回顾泰勒的《课程与教学的基本原理》是一部极具价值的教育著作,对于提高教学质量和教育效果具有重要意义。

本书从学生的需求出发,探讨了课程设计和教学实践的基本原理,为教师和教育工作者提供了理论指导和实践建议。

值得注意的是,本书中的理论并非纸上谈兵,而是结合了实践经验和研究成果,具有很强的可操作性和可行性。

我认为泰勒的教育思想对于现代教育理论和实践具有重要的启示意义。

五、个人观点与理解在阅读泰勒的《课程与教学的基本原理》过程中,我深受其教育思想的启发。

他对于教育的重要性和教学的复杂性有着深刻的理解,提出了很多切实可行的教育建议。

在我看来,学生应该是教学的中心,教师应该根据学生的兴趣和需求进行课程设计和教学实践,以提高学习的积极性和效果。

《课程与教学的基本原理》近期读了《课程与教学的基本原理》,在导言中泰勒即指出本书旨在阐明一种“视导、分析、以及诠释一个教育机构所提供的课程及教学方案”的基本原理。

上述问题,会因教育阶段及学校性质的不同而有差异,因此本书是对可回答这些问题的一些程序加以说明,进而探讨课程与教学的问题。

学校应该追求哪些教育目标,决定了社会的发展层次,因此教育目标是作为一个教育者要思考的第一个问题。

只有确定了教育目标,我们才能实施教学,教书育人,服务社会。

读了这本书以后,我对教育目标有了更深入的了解。

教育目标是根据以选择教材、列举内容、发展教学流程以及准备测验与考试的标准。

学校在计划任何课程方案时,对于每一种来源皆应予以适当的考虑。

一、以研究学习者作为教育目标的来源教育目标代表教育机构想要在学习者身上引发的种种犯罪行为变化,包含思索与情感。

而学生的“须要”和“兴趣”正是教育目标的主要来源之一。

教师可以运用“观察法”、“邵力子法”、“问卷调查法”、“测验法”及“蜕变档案袋”等方法去研究学习者的须要与兴趣。

二、以研究当代社会生活作为目标的来源从研究“当代社会生活”找寻教育目标极具意义。

分析当代社会生活的方法存有很多种,其中之一就是将生活分为:(1)健康生活(2)家庭生活(3)休闲生活(4)职业生活(5)宗教生活(6)消费(经济)生活?(7)公民生活,以此作为确认教育目标的凭据。

3、学科专家对教育目标的建议这是一般学校和大学最常用的目标来源,学校和大学的教科书通常由学科专家撰写,而其内容大致反映学科专家的观点。

很多人批评学科专家所订定的教育目标太专门,不适合于大多数的学生。

如何帮助那些不想成为学科专家的年轻学生,“进步主义教育学会”的中等学校课程委员会,则是列出学科领域的主要概念,并指出可作为一般教育目标的途径。

目标的赢得正像发生改变人类的犯罪行为模式通常,就是须要时间的,无法一蹴而就。

因此,我们所挑选的目标的数量,必须就是以我们具有的时间内,能实际达成一致的为限度,并且必须能够保证我们选好的,的确就是关键的目标。

泰勒课程与教学的基本原理泰勒课程与教学的基本原理是指在教学过程中,根据学生的特点和需求,采用泰勒教学法进行课程设计和教学实施的基本原则。

泰勒教学法是一种以学生为中心的教学模式,强调个性化教学,注重学生的自主学习和发展。

在泰勒课程与教学的基本原理中,有几个重要的方面需要我们深入了解和掌握。

首先,泰勒课程与教学的基本原理强调个性化教学。

每个学生都有自己的学习特点和学习需求,教师应该根据学生的个性和特点,设计和实施个性化的教学方案。

个性化教学可以激发学生的学习兴趣,提高学习效果,促进学生全面发展。

其次,泰勒课程与教学的基本原理注重学生的自主学习和发展。

教师不再是传统意义上的知识传授者,而是学生学习的引导者和组织者。

学生在教学过程中应该承担更多的学习责任,积极参与课堂活动,主动探究和发现知识,培养自主学习的能力和习惯。

此外,泰勒课程与教学的基本原理强调教学内容的实用性和生活性。

教学内容应该贴近学生的生活和实际需求,能够引起学生的共鸣,激发学生的学习兴趣。

教师应该注重培养学生的实践能力和创新能力,帮助他们将所学知识运用到实际生活中,提高解决问题的能力。

最后,泰勒课程与教学的基本原理强调教学过程的灵活性和多样性。

教师应该根据学生的反馈和实际情况,灵活调整教学方法和教学策略,创设多样化的学习环境,满足学生不同层次、不同需求的学习要求,激发学生的学习潜能。

总之,泰勒课程与教学的基本原理是一种以学生为中心的教学理念,强调个性化教学、自主学习、实用性和生活性教学内容、教学过程的灵活性和多样性。

只有深入理解和贯彻这些基本原理,才能更好地指导我们的教学实践,提高教学质量,促进学生全面发展。

导言在泰勒看来,课程与教学的基本原理是围绕着4个中心问题运转的,如果要从事课程编制活动,就必须回答这些问题。

这些问题是:1、学校应达到哪些教育目标?2、提供哪些教育经验才能实现这些目标?3、怎样才能有效地组织这些教育经验?4、怎样才能确定这些目标正在得到实现?第一章学校应力求达到何种教育目标怎样获得教育目标呢?学校领导与教师与其说是制定目标,还不如说是选择目标。

而要对教育目标的抉择作出明智的判断,必须有来自三个方面的信息:1、对学生的研究;2、对当代社会生活的研究;3、学科专家的建议。

任何单一的信息都不足以为明智地选择教育目标提供基础。

由于学校教育的时间、能量有限,因此要把精力集中在少量非常重要的目标上,就要对选择出来的大量目标进行筛选或过滤,剔除不很重要或相互矛盾的目标。

教育哲学和学习理论是目标筛选的两个筛子,可以对已选择出来的目标进行筛选。

教育目标的来源之一:对学习者本身的研究“对学习者本身的研究”,泰勒强调的关键词是“需要”,这个“需要”指的是“实然”和“应然”间的差距。

普雷斯科特将需要分为三种类型:生理性需要、社会性需要和整体性需要。

我们要做的是满足这些需要。

而在从“对学习者本身的研究”中抽取教育目标时,我们要做的是从学习者本身的需要中抽取出“适合教育来满足的需要”,而满足这些需要,也就成为了制定教育目标的依据。

教育目标的来源之二:对当代校外生活的研究在“对当代校外生活的研究”作为教育目标的来源中,泰勒强调从当代校外生活中获取真正有价值的教育目标。

这里的两个关键点是“当代”和“真正有价值”。

首先,从“对当代校外生活的研究”中抽取的教育目标必须以时代为背景,从已经过去了的时代中抽取出的教育目标显然是不合适的;而从当代生活中抽取教育目标时,会出现相当多的冗余信息,我们需要通过进行大量的调查,对信息进行综合和甄别筛选,选取最有价值的最具普遍适用性的信息,来制定教育目标。

教育目标的来源之三:学科专家对目标的建议在从“学科专家对目标的建议”中获得教育目标的阐释中,泰勒注意到,通常情况下,学科专家会以青年学生在进入某个研究领域时应具备的基本知识和基本能力为依据制定教育目标,但会忽视那些不会进入该研究领域的学习者的感受,因此泰勒要求学科专家在制定教育目标时必须要能对那些外行和普通公民学习者做出合理的解释,解释他们即使不会进入该研究领域,也仍能从该课程中获益。

泰勒课程与教学的基本原理一、泰勒课程简介1、泰勒课程是一种学习理论,由于它较其他学习模型具有许多先进的特性,而受到广泛的关注和重视。

2、泰勒课程的目的是通过在学习者、课程内容和教学环境之间建立有效的相互关系,以最大限度地帮助学习者获取最大吸收量的新知识和技能。

3、泰勒课程的设计特别注重学习者在积极参与学习过程中获得技能、知识和自信。

同时,它也增强了学习者在之后的表现方面的能力,并且能够为学习者创造多种知识范畴。

二、泰勒课程的基本原理1、泰勒课程中把学习者视为探究课题的研究者,由学习者本人合作研究和发现知识和技能,以更深入地理解所学的知识。

2、泰勒课程的核心是它的反馈机制,它以及时和有效的方式衡量和评估学习者的学习进度,以便能够为学习者提供所需要的及时的支持。

3、泰勒课程的另一个特点是它的多学科内容融合,它将不同的学科知识结合在一起,以实现多方面的概念能力。

4、最后,泰勒课程注重培养学习者的责任感和自我管理能力,通过提供学习者参与学习的实践性机会,对学习者负责。

三、泰勒课程的教学1、教学旨在建立一种促进学习者全面发展的可持续的学习体系。

2、教师需要通过利用泰勒课程的反馈机制,实施改进学习中层级性的技巧,从而支持学习个体的发展。

3、教师也需要利用所有的可用资源,为学习者提供一个舒适的学习环境,从而使学习者能够参与学习,不断探究和反思。

4、泰勒课程教学强调以学习者为中心,围绕学习者的兴趣、需求和目标,引导学习者朝着更具挑战性的知识水平前进。

四、总结泰勒课程的核心在于综合考虑并强调关注学习者与课程之间的相互关系,从而达到最佳效果。

它让学习者可以利用自身的能力和知识,以及相关的学科的知识,一起参与一个充满挑战的学习体验,以实现他们的发展目标。

泰勒课程以及时、高效且有效的方式,以期望帮助学习者获得最大的学习成果。