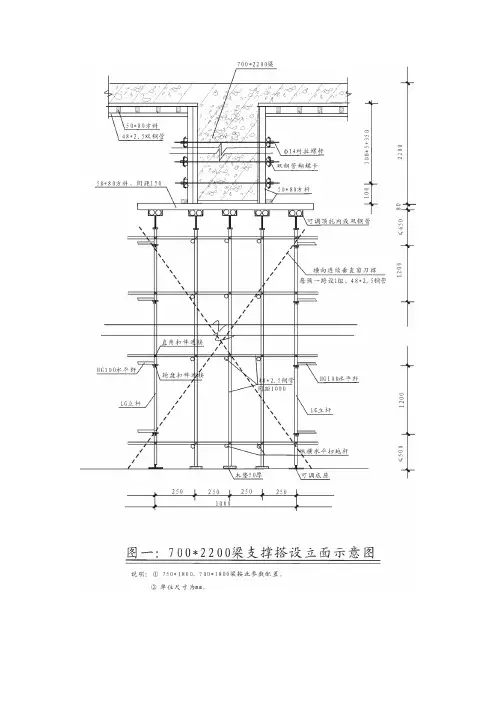

支模架大梁底部加固示意图

- 格式:doc

- 大小:89.50 KB

- 文档页数:1

12290130050050018厚覆面木胶合板1根50×80木方(宽度×高度mm)@3002根Φ48×2.5钢管(直径×厚度mm)M14对拉螺栓2根50×80木方(宽度×高度mm)@15018厚覆面木胶合板2根Φ48×2.5钢管(直径×厚度mm)梁500500250500250500500图十三:500*1300梁模板钢管支架安装示意图说明:① 横向立杆一排3根(其中:梁底设1根承重立杆)。

纵向排距为0.50m , 梁横向两侧边间距为1.0m 。

② 纵横水平拉杆步距≤1.50m 。

③ 梁底边设双扣件,梁底承重立杆设可调托座(可调托座内设双钢管)。

④ 500*1200梁均按此参数配置模板支撑。

⑤ 立杆支承面:钢管垫板为200*50*2000松木板通长设置。

5500100050050018厚覆面木胶合板1根50×80木方(宽度×高度mm)@3002根Φ48×2.5钢管(直径×厚度mm)M14对拉螺栓1根50×80木方(宽度×高度mm)@15018厚覆面木胶合板2根Φ48×2.5钢管(直径×厚度mm)梁10001000300400300500500图十四:500*900梁模板钢管支架安装示意图说明:① 横向立杆一排3根(其中:梁底设1根承重立杆)。

纵向排距为1.0m ,梁横向两侧边间距为1.0m 。

② 纵横水平拉杆步距≤1.50m 。

③ 梁底边设双扣件,梁底承重立杆设可调托座(可调托座内设双钢管)。

④ 300*1200、300*1000梁均按此参数配置模板支撑。

⑤ 立杆支承面:钢管垫板为200*50*2000松木板通长设置。

100010003503503001229090018厚覆面木胶合板1根50×80木方(宽度×高度mm)@3002根Φ48×2.5钢管(直径×厚度mm)M14对拉螺栓2根50×80木方(宽度×高度mm)@15018厚覆面木胶合板模板支撑体系剖面图梁10001000350300350图十五:300*900梁模板钢管支架安装示意图说明:①横向立杆一排2根。

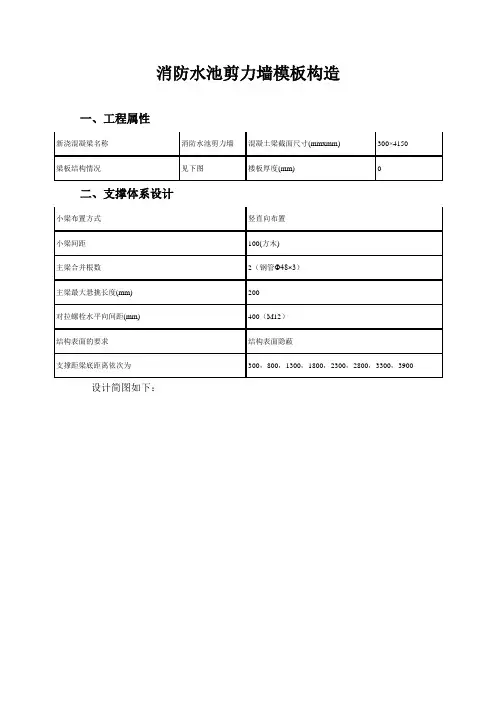

消防水池剪力墙模板构造一、工程属性新浇混凝梁名称消防水池剪力墙混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 300×4150 梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式竖直向布置小梁间距100(方木)主梁合并根数2(钢管Ф48×3)主梁最大悬挑长度(mm) 200对拉螺栓水平向间距(mm) 400(M12)结构表面的要求结构表面隐蔽支撑距梁底距离依次为300,800,1300,1800,2300,2800,3300,3900 设计简图如下:模板设计剖面图2、基础梁模板加固支撑小梁采用方木、支撑主梁采用双根钢管合并、对拉螺栓采用M12。

梁侧模板构造(JCL500*1000)一、工程属性新浇混凝梁名称地梁1 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 500×1000梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式水平向布置小梁道数 5主梁间距(mm) 700主梁合并根数 2小梁最大悬挑长度(mm) 100结构表面的要求结构表面外露对拉螺栓水平向间距(mm) 700支撑距梁底距离依次为250,750设计简图如下:模板设计剖面图梁侧模板构造(500*1100、300*1100)一、工程属性新浇混凝梁名称地梁1 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 500×1100 梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式水平向布置小梁道数 5主梁间距(mm) 700主梁合并根数 2小梁最大悬挑长度(mm) 100结构表面的要求结构表面外露对拉螺栓水平向间距(mm) 700支撑距梁底距离依次为250,850设计简图如下:模板设计剖面图梁侧模板构造(300×800、400×800)一、工程属性新浇混凝梁名称地梁1 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 400×800 梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式水平向布置小梁道数 4主梁间距(mm) 700主梁合并根数 1小梁最大悬挑长度(mm) 100结构表面的要求结构表面隐蔽对拉螺栓水平向间距(mm) 700支撑距梁底距离依次为250,600设计简图如下:模板设计剖面图梁侧模板构造(400×1600、400×1500)一、工程属性新浇混凝梁名称地梁1 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 400×1600 梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式水平向布置小梁道数8主梁间距(mm) 600主梁合并根数 2小梁最大悬挑长度(mm) 200结构表面的要求结构表面隐蔽对拉螺栓水平向间距(mm) 600支撑距梁底距离依次为250,700,1400设计简图如下:模板设计剖面图注:400*1500模板加固同上述400*1600方式梁侧模板计算书(400×900、300×900)一、工程属性新浇混凝梁名称地梁1 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 400×900 梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式水平向布置小梁道数 5主梁间距(mm) 700主梁合并根数 1小梁最大悬挑长度(mm) 100结构表面的要求结构表面隐蔽对拉螺栓水平向间距(mm) 700支撑距梁底距离依次为200,700设计简图如下:模板设计剖面图梁侧模板构造(300×700、300×600)一、工程属性新浇混凝梁名称地梁1 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 300×700 梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式水平向布置小梁道数 4主梁间距(mm) 700主梁合并根数 1小梁最大悬挑长度(mm) 100结构表面的要求结构表面隐蔽对拉螺栓水平向间距(mm) 700支撑距梁底距离依次为200,500设计简图如下:模板设计剖面图梁侧模板计算书(300×500、250×500)一、工程属性新浇混凝梁名称地梁1 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 300×500 梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式水平向布置小梁道数 3主梁间距(mm) 700主梁合并根数 1小梁最大悬挑长度(mm) 100结构表面的要求结构表面隐蔽对拉螺栓水平向间距(mm) 700支撑距梁底距离依次为200,400设计简图如下:模板设计剖面图梁侧模板构造(200×400)计算依据:一、工程属性新浇混凝梁名称地梁1 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 200×400 梁板结构情况见下图楼板厚度(mm) 0二、支撑体系设计小梁布置方式水平向布置小梁道数 3主梁间距(mm) 700主梁合并根数 1小梁最大悬挑长度(mm) 100结构表面的要求结构表面隐蔽对拉螺栓水平向间距(mm) 700支撑距梁底距离依次为100,300设计简图如下:模板设计剖面图3.承台模板支撑小梁、支撑主梁、支撑斜梁皆采用木方加固,地面固定点采用直径22的钢筋击入地面40cm,上部外露30cm,以固定支撑斜梁。

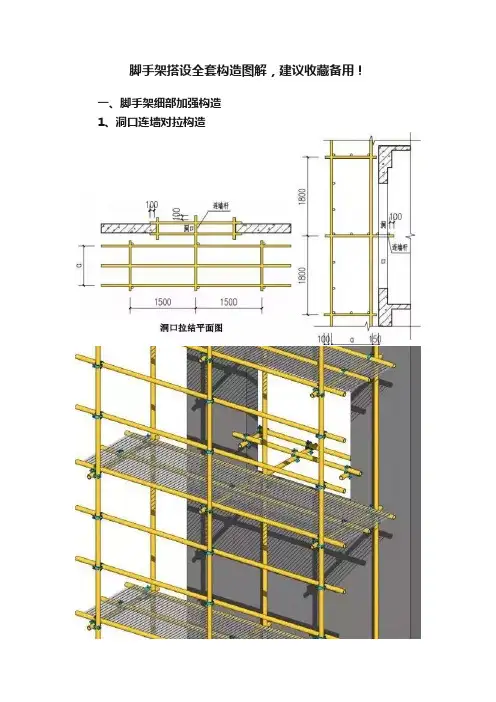

脚手架搭设全套构造图解,建议收藏备用!一、脚手架细部加强构造1、洞口连墙对拉构造洞口拉结细部做法:架体小横杆延长作为连墙杆,a为800 mm或1050 mm(悬挑式脚手架为800 mm,落地式脚手架为1050 mm),连墙杆外露洞口≥100 mm。

在连墙杆上,内外墙各附加一根钢管,用扣件连接,小横杆两端分别外露洞口各≥100 mm。

进入装修阶段,墙体需加设成品保护。

2、连墙件抱柱构造柱子拉结细部做法:在个别位置无法两步三跨设置连墙件时,采用抱柱补强措施。

在架体上附加一根连墙杆,延伸至柱子一侧,在柱子另外三个侧面附加三根小横杆,用扣件与连墙杆连接,形成环抱。

钢管外露长度≥100 mm。

3、抛撑构造说明:1. 此构造用于建筑物柱距较大、层高≥5 m等,连墙件设置不能满足两步三跨要求的情况。

2. 搭设抛撑时,抛撑采用通长杆并采用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾斜度为45°~60°。

3. 普通脚手架开始搭设立杆时,也应每隔六跨设置一根抛撑,直至连墙杆安装稳定后,方可根据情况进行拆除。

4、层高过高、柱距过大时连墙件构造格构柱细部做法:当层高过高、柱距过大时可增设格构柱,格构柱截面尺寸宜为460 mm×460 mm,钢格构为4根150 mm×150mm×12 mm角钢及缀板焊接而成,每隔两步三跨设置一根钢管作为连墙件。

主体混凝土浇筑时,应设置格构件预埋件。

5、外架内防护构造外架填芯杆细部做法:架体与建筑物的间隙应小于150 mm,间隙超大时,可充分利用靠墙一端的横向水平杆合理外伸(不应大于架体宽度的40%,大于400 mm时应增设填芯杆),每层应采取铺设钢笆片、挂设安全兜网等防护措施,使架体与建筑物的间隙满足要求。

1. 钢笆片:架体与建筑物的间隙大于400 mm时则需要使用钢笆片措施。

2. 安全兜网:架体与建筑物的间隙为150~400 mm时则需要使用安全兜网措施。

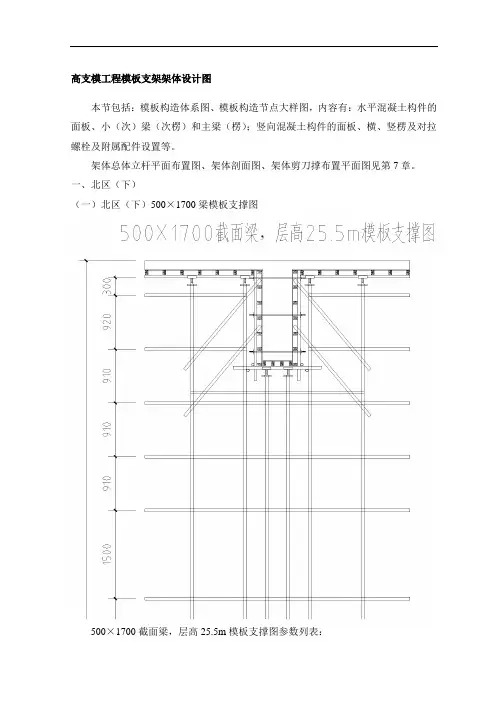

高支模工程模板支架架体设计图本节包括:模板构造体系图、模板构造节点大样图,内容有:水平混凝土构件的面板、小(次)梁(次楞)和主梁(楞);竖向混凝土构件的面板、横、竖楞及对拉螺栓及附属配件设置等。

架体总体立杆平面布置图、架体剖面图、架体剪刀撑布置平面图见第7章。

一、北区(下)(一)北区(下)500×1700梁模板支撑图500×1700截面梁,层高25.5m模板支撑图参数列表:一、结构基本参数:1、梁宽:500mm2、梁高度:1700mm3、楼板厚度:150mm4、层高:25.5m二、梁底模板支撑参数:1、承重架选型:钢管扣件2、承重架支设方式:梁下双支顶立杆3、梁底承重立杆根数:2根4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁底木方根数:4根7、木方截面规格:50×80mm8、梁底木方间距:150mm9、梁底小横杆:φ48×3.5钢管10、小横杆间距:450mm11、梁侧立杆间距:1.1m12、梁侧立杆跨度方向间距(不大于):0.9m13、立杆基础:混凝土楼板上铺50mm厚木脚手板14、顶托内托梁类型:无托梁15、梁底立杆跨度方向间距(不大于):0.45m16、梁底立杆横向间距:0.37m17、水平杆步距:1.5m18、板下顶部2道水平杆步距调整为:1.08m19、水平杆总步数(含扫地杆和顶部加密区,不含梁下附加水平杆):18步20、扫地杆距架体基础上表面:200mm21、板下架体含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):25.16m22、梁底支顶立杆含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):23.61m23、支撑架体计算高度(等于层高):25.5m24、板下立杆支撑自由端高度:400mm25、梁下立杆支撑自由端高度:400mm26、梁下是否附加水平杆:附加一道水平杆,使梁下支顶立杆自由端高度控制在500以内三、梁侧模板参数:1、梁宽:500mm2、梁高度:1700mm3、楼板厚度:150mm4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁侧木方根数:7根7、木方截面规格:50×80mm8、木方间距:263mm9、主龙骨选型:双钢管10、主龙骨间距(不大于):450mm11、对拉螺栓直径:14mm12、对拉螺栓道数:3道13、对拉螺栓竖向间距:625mm14、第一道螺栓距梁底:150mm15、对拉螺栓跨度方向间距(同主龙骨):450mm16、梁侧斜支撑间距:0.9m(二)北区(下)600×1700梁600×1700截面梁,层高25.5m模板支撑图参数列表:一、结构基本参数:1、梁宽:600mm2、梁高度:1700mm3、楼板厚度:150mm4、层高:25.5m二、梁底模板支撑参数:1、承重架选型:钢管扣件2、承重架支设方式:梁下双支顶立杆3、梁底承重立杆根数:2根4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁底木方根数:4根7、木方截面规格:50×80mm8、梁底木方间距:183mm9、梁底小横杆:φ48×3.5钢管10、小横杆间距:450mm11、梁侧立杆间距:1.2m12、梁侧立杆跨度方向间距(不大于):0.9m13、立杆基础:混凝土楼板上铺50mm厚木脚手板14、顶托内托梁类型:无托梁15、梁底立杆跨度方向间距(不大于):0.45m16、梁底立杆横向间距:0.4m17、水平杆步距:1.5m18、板下顶部2道水平杆步距调整为:1.08m19、水平杆总步数(含扫地杆和顶部加密区,不含梁下附加水平杆):18步20、扫地杆距架体基础上表面:200mm21、板下架体含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):25.16m22、梁底支顶立杆含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):23.61m23、支撑架体计算高度(等于层高):25.5m24、板下立杆支撑自由端高度:400mm25、梁下立杆支撑自由端高度:400mm26、梁下是否附加水平杆:附加一道水平杆,使梁下支顶立杆自由端高度控制在500以内三、梁侧模板参数:1、梁宽:600mm2、梁高度:1700mm3、楼板厚度:150mm4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁侧木方根数:7根7、木方截面规格:50×80mm8、木方间距:263mm9、主龙骨选型:双钢管10、主龙骨间距(不大于):450mm11、对拉螺栓直径:14mm12、对拉螺栓道数:3道13、对拉螺栓竖向间距:625mm14、第一道螺栓距梁底:150mm15、对拉螺栓跨度方向间距(同主龙骨):450mm16、梁侧斜支撑间距:0.9m(三)北区(下)500×1400梁500×1400截面梁,层高25.5m模板支撑图参数列表:一、结构基本参数:1、梁宽:500mm2、梁高度:1400mm3、楼板厚度:150mm4、层高:25.5m二、梁底模板支撑参数:1、承重架选型:钢管扣件2、承重架支设方式:梁下双支顶立杆3、梁底承重立杆根数:2根4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁底木方根数:4根7、木方截面规格:50×80mm8、梁底木方间距:150mm9、梁底小横杆:φ48×3.5钢管10、小横杆间距:450mm11、梁侧立杆间距:1.1m12、梁侧立杆跨度方向间距(不大于):0.9m13、立杆基础:混凝土楼板上铺50mm厚木脚手板14、顶托内托梁类型:无托梁15、梁底立杆跨度方向间距(不大于):0.9m16、梁底立杆横向间距:0.37m17、水平杆步距:1.5m18、板下顶部2道水平杆步距调整为:1.08m19、水平杆总步数(含扫地杆和顶部加密区,不含梁下附加水平杆):18步20、扫地杆距架体基础上表面:200mm21、板下架体含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):25.16m22、梁底支顶立杆含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):23.91m23、支撑架体计算高度(等于层高):25.5m24、板下立杆支撑自由端高度:400mm25、梁下立杆支撑自由端高度:400mm26、梁下是否附加水平杆:附加一道水平杆,使梁下支顶立杆自由端高度控制在500以内三、梁侧模板参数:1、梁宽:500mm2、梁高度:1400mm3、楼板厚度:150mm4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁侧木方根数:6根7、木方截面规格:50×80mm8、木方间距:256mm9、主龙骨选型:双钢管10、主龙骨间距(不大于):450mm11、对拉螺栓直径:14mm12、对拉螺栓道数:3道13、对拉螺栓竖向间距:475mm14、第一道螺栓距梁底:150mm15、对拉螺栓跨度方向间距(同主龙骨):450mm16、梁侧斜支撑间距:0.9m(四)北区(下)400×700梁400×700截面梁,层高25.5m模板支撑图参数列表:一、结构基本参数:1、梁宽:400mm2、梁高度:700mm3、楼板厚度:150mm4、层高:25.5m二、梁底模板支撑参数:1、承重架选型:钢管扣件2、承重架支设方式:梁下双支顶立杆3、梁底承重立杆根数:2根4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁底木方根数:3根7、木方截面规格:50×80mm8、梁底木方间距:175mm9、梁底小横杆:φ48×3.5钢管10、小横杆间距:450mm11、梁侧立杆间距:1m12、梁侧立杆跨度方向间距(不大于):0.9m13、立杆基础:混凝土楼板上铺50mm厚木脚手板14、顶托内托梁类型:无托梁15、梁底立杆跨度方向间距(不大于):0.9m16、梁底立杆横向间距:0.33m17、水平杆步距:1.5m18、板下顶部2道水平杆步距调整为:1.08m19、水平杆总步数(含扫地杆和顶部加密区,不含梁下附加水平杆):18步20、扫地杆距架体基础上表面:200mm21、板下架体含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):25.16m22、梁底支顶立杆含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):24.61m23、支撑架体计算高度(等于层高):25.5m24、板下立杆支撑自由端高度:400mm25、梁下立杆支撑自由端高度:400mm26、梁下是否附加水平杆:附加一道水平杆,使梁下支顶立杆自由端高度控制在500以内三、梁侧模板参数:1、梁宽:400mm2、梁高度:700mm3、楼板厚度:150mm4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁侧木方根数:3根7、木方截面规格:50×80mm8、木方间距:290mm9、主龙骨选型:双钢管10、主龙骨间距(不大于):450mm11、对拉螺栓直径:14mm12、对拉螺栓道数:1道13、对拉螺栓竖向间距:/14、第一道螺栓距梁底:275mm15、对拉螺栓跨度方向间距(同主龙骨):450mm16、梁侧斜支撑间距:不设斜支撑(五)北区(下)250×700梁250×700截面梁,层高25.5m模板支撑图参数列表:一、结构基本参数:1、梁宽:250mm2、梁高度:700mm3、楼板厚度:150mm4、层高:25.5m二、梁底模板支撑参数:1、承重架选型:钢管扣件2、承重架支设方式:梁下单支顶立杆3、梁底承重立杆根数:1根4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁底木方根数:2根7、木方截面规格:50×80mm8、梁底木方间距:200mm9、梁底小横杆:φ48×3.5钢管10、小横杆间距:450mm11、梁侧立杆间距:0.85m12、梁侧立杆跨度方向间距(不大于):0.9m13、立杆基础:混凝土楼板上铺50mm厚木脚手板14、顶托内托梁类型:无托梁15、梁底立杆跨度方向间距(不大于):0.9m16、梁底立杆横向间距:0.43m17、水平杆步距:1.5m18、板下顶部2道水平杆步距调整为:1.08m19、水平杆总步数(含扫地杆和顶部加密区,不含梁下附加水平杆):18步20、扫地杆距架体基础上表面:200mm21、板下架体含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):25.16m22、梁底支顶立杆含可调支托搭设高度(至支托顶,扣垫板厚度):24.61m23、支撑架体计算高度(等于层高):25.5m24、板下立杆支撑自由端高度:400mm25、梁下立杆支撑自由端高度:400mm26、梁下是否附加水平杆:附加一道水平杆,使梁下支顶立杆自由端高度控制在500以内三、梁侧模板参数:1、梁宽:250mm2、梁高度:700mm3、楼板厚度:150mm4、模板材料:胶合板5、模板厚度:15mm6、梁侧木方根数:3根7、木方截面规格:50×80mm8、木方间距:290mm9、主龙骨选型:双钢管10、主龙骨间距(不大于):450mm11、对拉螺栓直径:14mm12、对拉螺栓道数:1道13、对拉螺栓竖向间距:/14、第一道螺栓距梁底:275mm15、对拉螺栓跨度方向间距(同主龙骨):450mm16、梁侧斜支撑间距:不设斜支撑二、北区(上)注:本区均降板660mm。

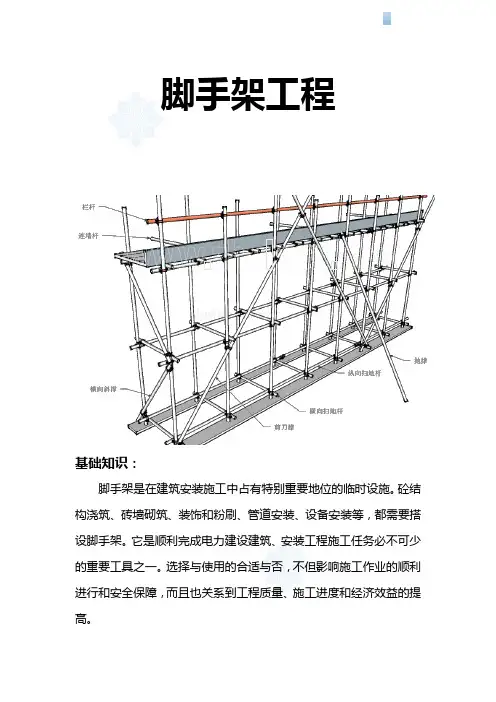

脚手架工程基础知识:脚手架是在建筑安装施工中占有特别重要地位的临时设施。

砼结构浇筑、砖墙砌筑、装饰和粉刷、管道安装、设备安装等,都需要搭设脚手架。

它是顺利完成电力建设建筑、安装工程施工任务必不可少的重要工具之一。

选择与使用的合适与否,不但影响施工作业的顺利进行和安全保障,而且也关系到工程质量、施工进度和经济效益的提高。

脚手架的种类很多,按用途分有砌筑脚手架、装修脚手架、安装脚手架和模板支撑架等;按搭设位置分有内脚手架和外脚手架;按材质分有木脚手架、竹脚手架和金属脚手架;按结构形式分有立杆式、框组式(门型架)、桥式、吊式、挂式、挑式以及其它工具式脚手架;按立杆搭设排数分单排脚手架、双排脚手架和满膛脚手架。

脚手架的组成结构:脚手架的组成由垫板、底座、立杆、大、小横杆、斜撑、抛撑、剪刀撑、连墙杆、扫地杆及其附件等,下面就其主要作用介绍如下:1、立杆(也称立柱、站杆、冲天杆、竖杆等):与地面垂直,是脚手架的主要受力杆件。

它的作用是将脚手板上的全部荷载通过底座、垫板传到地基上。

2、大横杆(也称顺水杆、纵向水平杆、牵杆等):与墙面平行。

其作用是与立杆连成整体,将脚手板上的全部荷载传到立杆上。

3、小横杆(也称横楞、横担、横向水平杆、六尺杠、排木):与墙面垂直,作用是直接承受脚手板上的荷载,并将这部分荷载传到大横杆上。

在双排脚手架中,它是连接内外两排架体,增强脚手架整体稳定性的重要杆件。

4、斜撑(也称斜戗、八字撑):与脚手架外排立杆紧贴连接,与其立杆斜交并与地面形成45°-60°角,上下连续设置,形如“之”字。

主要设置在脚手架拐角处,其作用是防止架子沿纵长方向倾斜并承受脚手架的水平作用力。

5、剪刀撑(也称十字撑、十字盖):在脚手架外侧设置的双支斜杆、互相交叉,都与地面形成45°-60°夹角。

作用是把脚手架连为一体并承受脚手架的水平作用力,增强脚手架的整体稳定性。

6、抛撑(也称支撑、压栏子):是设置在脚手架外排(周围)、从地面支撑脚手架的斜杆,一般与地面成60°夹角,作用是增加脚手架横向稳定,阻止脚手架向外倾斜或倾倒,在支撑脚手架初期和拆除脚手架剩最后几步时,其作用尤为重要。

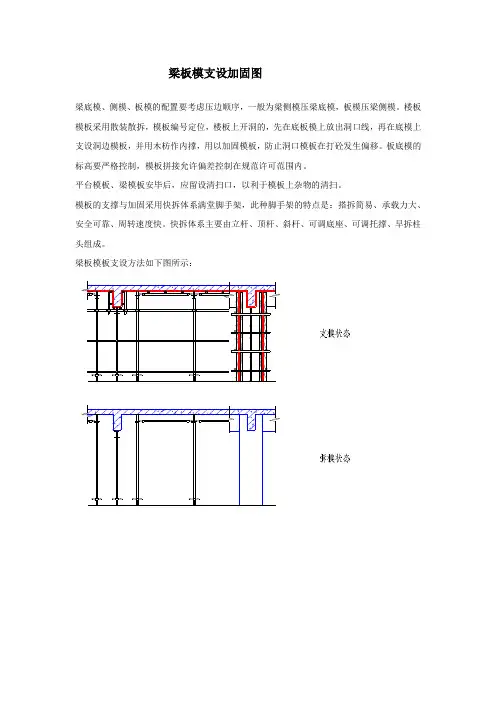

梁板模支设加固图

梁底模、侧模、板模的配置要考虑压边顺序,一般为梁侧模压梁底模,板模压梁侧模。

楼板模板采用散装散拆,模板编号定位,楼板上开洞的,先在底板模上放出洞口线,再在底模上支设洞边模板,并用木枋作内撑,用以加固模板,防止洞口模板在打砼发生偏移。

板底模的标高要严格控制,模板拼接允许偏差控制在规范许可范围内。

平台模板、梁模板安毕后,应留设清扫口,以利于模板上杂物的清扫。

模板的支撑与加固采用快拆体系满堂脚手架,此种脚手架的特点是:搭拆简易、承载力大、安全可靠、周转速度快。

快拆体系主要由立杆、顶杆、斜杆、可调底座、可调托撑、早拆柱头组成。

梁板模板支设方法如下图所示:。

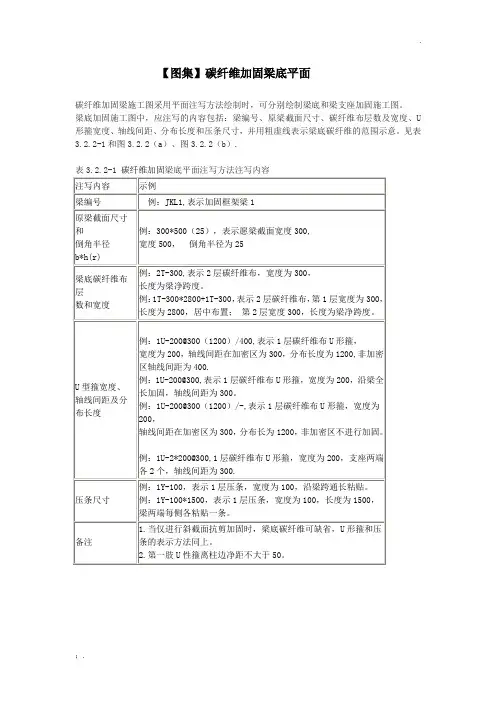

【图集】碳纤维加固梁底平面

碳纤维加固梁施工图采用平面注写方法绘制时,可分别绘制梁底和梁支座加固施工图。

梁底加固施工图中,应注写的内容包括:梁编号、原梁截面尺寸、碳纤维布层数及宽度、U 形箍宽度、轴线间距、分布长度和压条尺寸,并用粗虚线表示梁底碳纤维的范围示意。

见表3.2.2-1和图3.2.2(a)、图3.2.2(b).

表3.2.2-1 碳纤维加固梁底平面注写方法注写内容

注:图3.2.2(a)碳纤维加固梁底平面注写方法示例注:JKL1

注:图3.2.2(b)碳纤维加固梁底示意图

注:JKL3

注:JKL4

注:续图3.2.3(b)碳纤维加固梁底示意图。

总变电所110KV配电室12m梁板结构模板支撑加固措施因110KV配电室12m梁板结构模板支撑高度在12.68m,为保证模板支撑系统的安全,所以支撑系统需加固。

采取的加固补强措施如下:1、对梁高在9m以下的梁板结构,在主次梁相交处,沿主梁方向次梁下增设一根立杆支架,上端与次梁顶紧,纵向与原支架水平系杆联结牢固。

2、对梁高在9m以上的梁板结构,梁底支撑架原沿梁方向间距应缩小0.5m。

纵向与原水平连接牢固。

3、板底及次梁底支撑架原沿梁方向间距亦相应缩小0.5m。

4、剪刀撑搭接均改为2个旋转扣件固定。

5、矩形柱采用18mm厚的竹胶板配制,竖向采用50mm×100mm方木背楞,横向采用Ф48钢管井字支架作为柱箍,直角扣连角并双扣件进行加固,由于110KV配电室柱截面均为700mm×500mm,柱子必须设对拉螺杆,以保证砼的施工质量。

对拉螺栓的安装间距,竖直方向间距为500mm柱中设置。

6、架体搭设构造上必须满足:<1>、支架四边与中间每隔四排支架立杆,应设置一道纵横剪刀撑,由底至顶连续设置。

<2>、连杆和剪刀撑应与已浇筑的柱梁等进行妥善劳固连接,确保架体整体稳定,不变形。

<3>、水平杆(包括扫地杆)应纵横拉通,步距≤1800mm。

梁底板底均应设置,并确保与立杆连接为双个扣件。

<4>、合理配置立杆长度,尽可能少接,除顶端可用搭接外(接法应满足规范要求)。

其余各步必须采用对接且应想互错开。

7、加强其他管理:<1>、钢管扣件使用前应认真筛选,不合格的不得用于本工程。

<2>、支撑体系搭设完成后应组织有关人员进行全面检查。

<3>、砼浇筑方案应确保支架均衡受力,由专人监控指挥。

<4>、砼浇筑时,应设专人看架。

发现有异声、松动、下沉、变形等严重不安全预警时,应急时上报并采取有效、妥善应急措施。

目录一、编制依据 (2)二、工程概况 (3)2.1 工程建设概况 (3)2.2 建筑设计概况 (3)三、加固处理措施 (4)3.1 处理措施 (4)3.2 支撑体系 (5)四、施工注意事项 (7)附件一:布料机支撑脚模板计算书 (8)一、编制依据二、工程概况2.1 工程建设概况工程建设概况一览表2.2 建筑设计概况建筑设计概况一览表三、加固处理措施由于楼层较高,5层以上采用地泵浇筑混凝土。

为方便操作,拟在施工楼面安装简易混凝土布料机,采用人力驱动布料。

布料机安置的牢固与否将直接对其他工序施工造成严重影响,所以布料机的支设非常重要。

为确保布料的稳定和其他工序施工的安全、正常进行,必须对布料机的支撑部位进行加固处理。

本工程采用的简易混凝土布料机,重约2700kg ,由四个脚支撑固定,平均每个支撑脚承重680kg 。

3.1 处理措施1.施工时,布料机支撑脚必须放置于支模立杆正上方,且不能直接搁置于模板或者钢筋上,每个支撑脚下需加铺600mm ×600mm ×100mm 木垫块,增加与模板的接触面,分散布料机对模板压力,确保机座底部结构钢筋不受损坏。

布料机支撑脚木垫块布置平面图如下:2.每个支撑脚下模板支撑需在原有模板支撑体系的基础上增加四根钢管立杆,分别在支撑脚所在立杆的前、后、左、右二分之一原立杆间距处增设,使支撑脚下支撑立杆纵横向间距缩小为原设计的一半,立杆端部加设可调U 型顶撑,立杆底部必须加设50mm 厚木质垫块,所增设钢管立杆必须与原模板支撑体系有效连接为一个整体。

3.布料机放置的整个区域,模板小横杆间距调整至200mm 以内。

4.布料机放置区域的周围四面架设竖向剪刀撑,形成加强型模板支撑架构。

5.其他设置同原模板支撑体系。

布料机支撑脚楼面模板支撑立面图如下:布料机支撑脚楼面模板支撑剖面图3.2 支撑体系加固处理完成后,本工程使用布料机楼层的模板支撑体系为:用Φ48.3×3.5碗扣式钢管搭设室内满堂脚手架,钢管立杆上端加设可调节U型顶撑。

梁模板支撑加固方案一、工程概况1、工程名称:XX电子衡器有限公司车间一项目2、建设单位: XX电子衡器有限公司3、施工单位:XX建设集团有限公司4、设计单位:XX建筑设计有限公司5、结构类型:三层框架结构6、建筑面积:总建筑面积为3227㎡。

二、内容本工程三层结构为支模架,高度为7.95米,原方案设计,根据本工程图纸选择典型梁截面300×1200、350×1100MM进行强度、刚度、挠度验算,其搭设参数为:小横杆间距为350mm,立杆纵向间距为800mm、横向间距为700mm,符合规范要求;经安监站检查,实际施工现场搭设为小横杆间距为500mm左右,立杆纵向间距为900左右mm、横向间距为850mm,不符合规范和方案要求,为此,须进行加固处理。

三、处理方案经建设、施工单位现场堪察,根据现场实际情况,决定在原搭设支架基础上沿主梁纵向两侧加设立杆和横向梁底加设小横杆进行加固,加固后的立杆纵横向间距为400*850MM、双扣件,加固示意图见咐图。

三、加固后现浇梁模的结构计算荷载传递路线:现浇梁永久荷载加不变荷载→梁底胶合板、梁底方木楞→梁底钢管小横杆→(梁底钢管大横杆)→梁底钢管立杆→地面(或楼面)。

⑴ 7.95 m 标高层 b × h = 350 × 1100mm(周边板厚100 mm),支架高按实际搭设的超高支架7.95 m。

3 - 1梁底模板强度、挠度计算3– 1 – 1荷载计算(取b = 1 m作为计算单元)永久均布线荷载标准值:模板自重G1 k = 0.50 ×(0.35 + 2 × 1.0)=1.18kN / m,混凝土自重G 2 k = 24.00 ×0.35 × 1.1+ 24.00 × 0.1 × 0.25 = 9.84kN / m,钢筋自重G 3 K= 1.50 × 0.35 × 1.1+ 1.10 × 0.1 × 0.25= 0.61kN / m,标准值Σ = 11.6kN / m,设计值= 1.35 × 11.6=15.66kN / m (当永久荷载效应控制的组合时,荷载系数取1.35),可变均布线荷载标准值:施工人员及设备荷载Q 1 k = 1.00 kN / m 2 ×0.85 m = 0.85kN / m,混凝土振动荷载 Q 2 k = 2.00 kN / m 2 ×0.85m = 1.7 kN / m ,标准值Σ = 2.55 kN / m,设计值= 1.4 × 0.7 × 2.55 = 2.5 kN / m,荷载设计组合值的比较:S 1 = 1.0(1.2 × 15.66+ 1.4 × 2.55)= 22.4 kN / m 2;(由可变荷载控制组合)S 2 = 1.0(1.35 × 15.66 + 1.4 × 0.7 × 2.55)= 23.6kN / m 2,(由永久荷载控制组合)S 1< S 2,应取S 2 = 25.3k N / m 2作为设计依据(二种控制组合比较决定取值)。