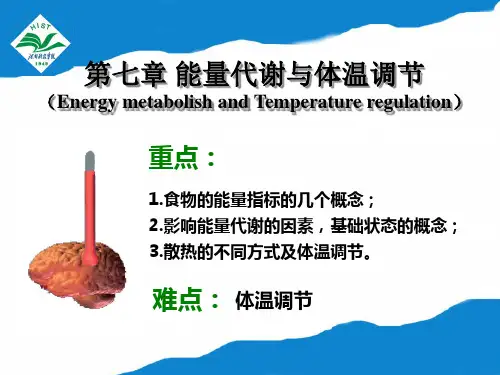

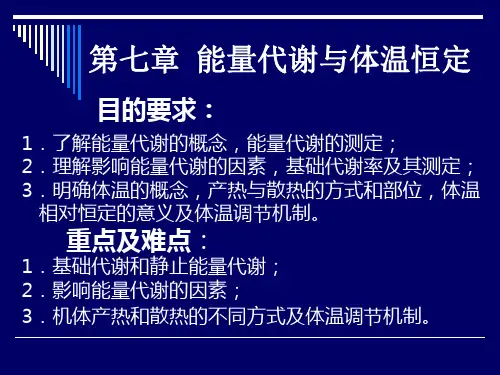

动物生理学-第七章 体温调节

- 格式:ppt

- 大小:4.43 MB

- 文档页数:46

动物的循环系统与体温调节循环系统与体温调节在动物身体的正常运行中起到至关重要的作用。

循环系统负责输送氧气和养分到机体各个部分,同时将二氧化碳和代谢废物排出体外。

体温调节则是使动物能够适应外界环境的温度变化,保持恒定的内部体温。

本文将重点介绍动物的循环系统和体温调节机制。

一、循环系统循环系统由心脏、血管和血液组成。

心脏是循环系统的中心器官,它通过收缩和舒张来推动血液的流动。

血管分为动脉、静脉和毛细血管三种,它们分布在全身各个组织和器官中,形成了一个庞大的血管网络。

动物的循环系统可分为开放式和封闭式两种。

开放式循环系统存在于一些低等动物中,血液直接从心脏涌入体腔,通过器官和组织的间隙流动,最后回到心脏。

而封闭式循环系统则存在于大多数高等动物中,血液在血管中流动,不与体腔直接接触。

循环系统的功能在于输送和运输。

心脏通过收缩将氧气和养分丰富的血液推送到全身组织和器官,同时收集二氧化碳和废物,将其运送至呼吸器官和排泄器官进行处理和清除。

血液在这个过程中还发挥了传递信号、维持酸碱平衡和调节体温的重要作用。

二、体温调节体温调节是动物为适应外界环境的温度变化而采取的措施。

动物体温的调节方法有内源性和外源性两种。

内源性调节是指动物通过自身的生理过程来维持体温的稳定,而外源性调节则是依赖于外界环境的变化。

温衡是动物体温调节的重要机制之一。

温衡是指动物身体内部的温度可以相对独立于外界温度而保持恒定。

温衡的机制主要有两个方面:代谢调节和生理调节。

代谢调节是通过调节代谢速率来维持体温稳定。

当环境温度升高时,动物的代谢速率会增加,产生更多的热能来抵消外界的热量。

相反,当环境温度降低时,代谢速率会降低,以减少热量损失。

代谢调节通常由内分泌系统调控,如甲状腺素和肾上腺素的分泌会影响代谢速率。

生理调节是通过生物学的适应机制来维持体温稳定。

动物的体温调节可以通过进食、行为活动和身体构造等方面实现。

例如,许多哺乳动物在寒冷的环境中会通过蜷缩或瑟瑟发抖来产生热量,以增加体温。

动物生理学中的神经调节与体温调节动物的体温调节是由神经系统控制和调节的重要生理过程。

神经调节对于维持动物内部环境的稳定性和适应外界环境的变化至关重要。

本文将探讨动物生理学中的神经调节与体温调节的关系。

一、神经系统与体温调节的基本原理动物的体温调节主要由两个机制实现:内源性体温调节和外源性体温调节。

内源性体温调节主要由神经系统负责,包括下丘脑体温调节中枢和自主神经系统。

下丘脑体温调节中枢位于脑垂体下部,接收来自体内和体外的温度信息,通过调节机体的代谢率、血液循环和产热机制来保持体温的恒定。

自主神经系统通过调节血管的收缩和扩张以及皮肤的发汗和体表血管的扩张来实现体温的调节。

二、神经调节与体温调节的相互作用神经调节与体温调节之间存在着密切的相互作用。

一方面,神经调节通过感知和传递温度信息,为体温调节提供基础。

神经系统通过接收来自体内和体外的温度信息,向下丘脑体温调节中枢发送信号,从而使机体能够感知到体温的变化,并做出相应的调节。

另一方面,体温调节的变化也会对神经系统产生影响。

当机体的体温超过正常范围时,神经系统将会调节代谢率、血液循环和产热机制等来降低体温,以确保机体正常功能的进行。

三、神经调节与体温调节的调节机制神经调节与体温调节的主要调节机制包括体温感受器、下丘脑体温调节中枢和体温效应器。

体温感受器位于皮肤、内脏和大脑中,并能感知机体的体温变化。

当机体体温降低或升高时,体温感受器将会传递温度信号给下丘脑体温调节中枢。

下丘脑体温调节中枢接收到信号后,通过调节机体的代谢率、血液循环和产热机制等来实现体温的调节。

体温效应器包括血管和发汗效应器,它们通过调节血管的收缩和扩张以及皮肤的发汗和体表血管的扩张等来实现体温的调节。

四、神经调节与体温调节的适应性神经调节与体温调节的适应性体现在对环境变化的适应和维持体内环境稳定性上。

在寒冷的环境中,神经系统通过增加代谢率、促进血液循环和发挥体表血管收缩反应等来提高机体的体温。

生理学┃体温调节“三、体温调节(一)体温调节的基本方式体温调节有自主性和行为性体温调节两种基本方式。

自主性体温调节(autonomic thermoregulation)是指在体温调节中枢的控制下,通过增减皮肤的血流量、发汗、战栗和改变代谢水平等生理性调节反应,以维持产热和散热的动态平衡,使体温保持在相对稳定的水平。

行为性体温调节(behavioral thermoregulation)是指有意识地进行有利于建立体热平衡的行为活动,如改变姿势、增减衣物、人工改善气候条件等。

(二)自主性体温调节自主性体温调节主要是通过反馈控制系统实现对体温的调节,以维持体温相对稳定。

在这个控制系统中,下丘脑的体温调节中枢属于控制部分,由此发出的传出信息控制受控系统的活动,如驱动骨骼肌战栗产热,改变皮肤血管口径,促进汗腺分泌,从而使机体的产热量和散热量保持平衡。

当内、外环境因素变化使体温受到干扰时,通过温度检测装置,即存在于皮肤及机体深部(包括神经中枢)的温度感受器,将干扰信息反馈至体温调节中枢,经过中枢的整合作用,发出适当的调整受控系统活动的信息,建立起当时条件下的体热平衡(图7-6)。

此外,通过前馈系统,及时启动体温调节机制,避免体温出现大幅波动。

人类或其他恒温动物区别于变温动物的主要特征是具备自主性体温调节功能,通过调控产热过程和散热过程,使体温得以保持相对稳定。

1、温度感受器:根据感受器存在的部位,可将温度感受器分为外周温度感受器和中枢温度感受器;根据感受温度的性质,温度感受器又可分为冷感受器和热感受器。

(1)外周温度感受器:外周温度感受器(peripheral thermoreceptor)是存在于皮肤、黏膜和内脏中的对温度变化敏感的游离神经末梢,包括热感受器和冷感受器。

在一定温度范围内,当局部温度升高时,热感受器兴奋;反之,当温度降低时冷感受器兴奋。

热感受器和冷感受器各自有特定的最敏感温度范围,热感受器的敏感温度在较高温度侧,冷感受器的敏感温度则在较低温度侧。

水盐平衡的调节1、水盐调节(1)调节中枢:。

产生渴觉的中枢在。

(2)调节激素:。

由下丘脑分泌,释放,靶器官:,加强对水分。

(3)参与调节的最重要的器官:。

(4)调节过程:①在的调节下,通过相关的器官的作用,使摄入量等于排出量。

②细胞外液渗透压升高,则抗利尿激素。

③抗利尿激素由下丘脑分泌,经垂体后叶释放,其作用是促进对水的重吸收。

2、产热与散热的平衡(1)、人体热量的来源:主要是(尤以产热最多。

)(2)、人体热量的散失途径(1)主要通过、散热,其次还有。

3、体温调节的机制(1)、体温调节的结构基础温度感受器:①分布:体表、体内各个部位;②种类:感受器和感受器。

中枢:。

增加产热的激素为和。

(2)、体温调节方式:。

(3)、调节过程(1)寒冷→皮肤兴奋→下丘脑中枢→(2)炎热→皮肤兴奋→下丘脑体温调节中枢→皮肤血管,分泌加强。

4、体液调节的概念:,通过的方式对生命活动进行的调节,称为体液调节。

是体液调节的主要内容。

补充资料:一.体温调节的图解特别提醒1.体温调节的有关激素有甲状腺激素和肾上腺素,但主要是甲状腺激素。

2.“寒战”指骨骼肌不自主收缩,“起鸡皮疙瘩”指立毛肌收缩,二者都是增加产热的途径。

3.体温感觉中枢位于“大脑皮层”;体温调节中枢位于“下丘脑”;温度感受器是感受温度变化速率的“感觉神经末梢”,它不只分布在皮肤,还广泛分布在黏膜及内脏器官中。

二、水平衡调节过程1.图示过程(说明:“+”表示促进,“-”表示抑制)2.信息解读(1)调节方式——神经——体液调节(2)神经调节:①感受器:下丘脑渗透压感受器。

②神经中枢:下丘脑;渴觉中枢:大脑皮层。

③效应器:垂体后叶。

(3)体液调节:①激素名称:抗利尿激素;分泌部位:下丘脑神经细胞;释放部位:垂体后叶。

②靶器官:肾小管、集合管。

③作用:加强对水分重吸收。

④结果:降低细胞外液渗透压。

三、下丘脑部分调节作用如图所示:(1)下丘脑地位和功能下丘脑是内分泌系统的总枢纽。