骨代谢标志物的临床应用(上)

- 格式:doc

- 大小:13.10 KB

- 文档页数:2

骨代谢生化标记物的应用

骨代谢生化标记物是一种用于评估骨代谢状态的辅助方法。

它们通过测量血液、尿液或其他生物体液中的特定分子或细胞标记物来反映骨组织的代谢活动水平。

以下是骨代谢生化标记物的应用:

1. 诊断骨疾病:骨代谢生化标记物可以用于诊断和评估骨疾病,如骨质疏松症、骨转移瘤等。

通过测量标记物的水平,可以评估骨骼的破坏和再生程度,并辅助医生进行诊断和制定治疗方案。

2. 监测治疗效果:骨代谢生化标记物可以用于监测骨疾病治疗的效果。

在接受骨折修复、骨质疏松治疗等过程中,通过定期检测标记物水平的变化,可以评估治疗的效果以及骨组织的愈合和再生情况。

3. 预测骨骼健康风险:骨代谢生化标记物可以用于预测个体患骨质疏松症、骨折等骨骼健康问题的风险。

通过测量标记物水平,可以评估个体的骨骼健康状况,并提前采取预防措施。

4. 评估骨质损伤风险:骨代谢生化标记物可以用于评估个体的骨质破坏风险。

例如,在进行长期激素治疗、放射治疗等可能对骨骼造成损害的情况下,通过检测标记物水平的变化,可以评估个体骨骼的健康状况,并采取相应的预防或干预措施。

总之,骨代谢生化标记物的应用可以帮助医生评估骨骼的代谢活动水平,进而指导诊断、治疗和预防骨骼相关疾病。

骨代谢标志物的临床应用

骨代谢标志物是指体内与骨组织代谢相关的生物标志物,可通过血液、尿液、唾液等生物样本进行检测。

这些标志物的水平可以反映骨组织的形成、吸收和破坏程度,对于骨代谢疾病的诊断和治疗监测具有重要的临床应用价值。

以下是骨代谢标志物的几个常见临床应用:

1. 骨质疏松症的筛查和诊断:骨代谢标志物如骨形成标志物碱性磷酸酶(ALP)、骨特异性碱性磷酸酶(BALP)等,以及骨吸收标志物如尿骨胶原交联酶(Cr)、血清骨钙素(BAP)等的测定,能够帮助评估骨代谢情况,筛查和诊断骨质疏松症。

2. 骨肿瘤的判断和监测:骨代谢标志物如碱性磷酸酶(ALP)、骨钙素(BAP)等,可以作为骨肿瘤的指标,用于判断骨肿瘤的存在和发展程度,以及监测治疗效果。

3. 骨折的愈合监测:骨形成标志物和骨吸收标志物的变化可以反映骨折的愈合情况和骨组织修复的程度,通过监测这些标志物的水平可以评估骨折的愈合进展和指导治疗。

4. 骨代谢异常的监测:骨代谢标志物的测定可用于监测骨代谢异常的情况,如骨质疏松症、代谢性骨病等,帮助评估治疗效果和调整治疗方案。

总之,骨代谢标志物在临床上具有重要的应用价值,可用于骨质疏松症的筛查和诊断、骨肿瘤的判断和监测、骨折的愈合监

测,以及骨代谢异常的监测等。

然而,鉴于不同疾病和标志物之间的差异,标志物的选择和解读需要综合考虑临床背景和其他检查结果。

因此,在临床实践中,医生需要综合运用多种指标和方法,进行全面的评估和判断。

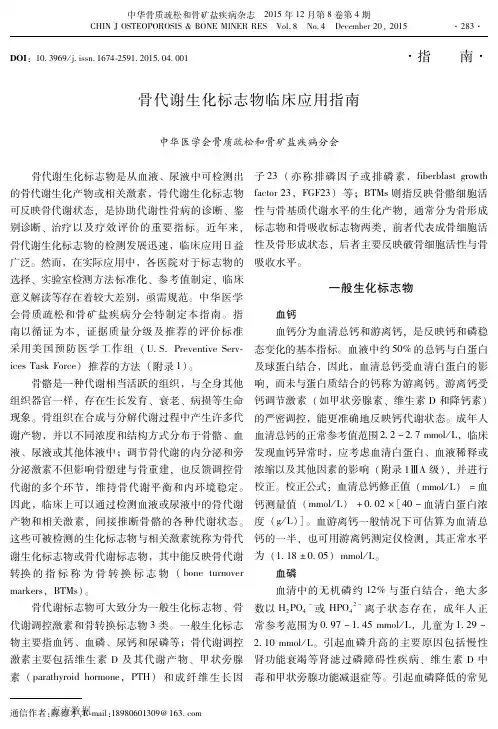

骨代谢生化标志物临床应用指南(第一版修改稿)中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会前言骨代谢生化标志物是从血液、尿液中可检测出的骨代谢产物及骨骼调控的相关激素,可反应骨代谢状态,对代谢性骨病的诊断、治疗以及疗效评价等具有明确的指导作用。

随着临床研究的深入和检测方法的进步,骨代谢生化标志物的临床应用日益广泛。

然而在实际应用中,对如何选择合适的标志物、实验室检测方法标化、参考值制定、临床意义解读等,还存在较大差别,亟需规范。

因此,中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会制定本指南,现予以公布。

骨骼是具有代谢活跃的器官,与全身其他器官系统一样,具有生长发育、衰老、病损等生命现象。

在这些过程中,骨骼将会受到多种调控激素或疾病因素的影响,呈现出骨骼代谢改变,从而导致骨骼形态、结构等物理学变化,在临床上表现出各种状态下的不同特征。

骨组织、细胞在代谢过程中存在许多代谢产物,这些代谢产物将会在骨组织局部、体液中呈不同浓度的分布,它们不但影响骨组织的塑建与重建,也会对骨骼的各种调控激素进行反馈调节,以此维持骨代谢平衡。

目前,临床上可以通过检测血液、尿液中骨代谢产物及骨骼调控激素等多种生化标志,来推断骨骼的各种代谢状态。

这些可被检测的各种生化标志物,统称为骨代谢生化标志物以及骨代谢标志物。

骨代谢标志物可大致分类为以下三类:一般生化标志物、骨代谢调控激素和骨转换标志物(Bone turnover markers BTMs)。

一般生化标志物主要指血、尿钙磷镁等;骨代谢调控激素主要包括维生素D 及其代谢产物、甲状旁腺素和成纤维生长因子23(Fiberblast growth factor 23,FGF23,又可称为排磷因子和排磷素)等;BTMs则是指在血、尿中检测出的反应骨细胞活动和骨基质代谢的生化产物,通常分为骨形成标志物和骨吸收标志物两类,前者代表骨细胞活动及骨形成状态,后者代表破骨细胞活动及骨吸收状态。

本指南依据国内外已发表的研究,通过对证据进行质量分级给出推荐,用以指导骨代谢指标的检测、结果解读以及在代谢性骨病诊治中的应用。

骨代谢生化标志物临床应用指南(第一版修改稿)中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会前言骨代谢生化标志物是从血液、尿液中可检测出的骨代谢产物及骨骼调控的相关激素,可反应骨代谢状态,对代谢性骨病的诊断、治疗以及疗效评价等具有明确的指导作用。

随着临床研究的深入和检测方法的进步,骨代谢生化标志物的临床应用日益广泛。

然而在实际应用中,对如何选择合适的标志物、实验室检测方法标化、参考值制定、临床意义解读等,还存在较大差别,亟需规范。

因此,中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会制定本指南,现予以公布。

骨骼是具有代谢活跃的器官,与全身其他器官系统一样,具有生长发育、衰老、病损等生命现象。

在这些过程中,骨骼将会受到多种调控激素或疾病因素的影响,呈现出骨骼代谢改变,从而导致骨骼形态、结构等物理学变化,在临床上表现出各种状态下的不同特征。

骨组织、细胞在代谢过程中存在许多代谢产物,这些代谢产物将会在骨组织局部、体液中呈不同浓度的分布,它们不但影响骨组织的塑建与重建,也会对骨骼的各种调控激素进行反馈调节,以此维持骨代谢平衡。

目前,临床上可以通过检测血液、尿液中骨代谢产物及骨骼调控激素等多种生化标志,来推断骨骼的各种代谢状态。

这些可被检测的各种生化标志物,统称为骨代谢生化标志物以及骨代谢标志物。

骨代谢标志物可大致分类为以下三类:一般生化标志物、骨代谢调控激素和骨转换标志物(Bone turnover markers BTMs)。

一般生化标志物主要指血、尿钙磷镁等;骨代谢调控激素主要包括维生素D 及其代谢产物、甲状旁腺素和成纤维生长因子23(Fiberblast growth factor 23,FGF23,又可称为排磷因子和排磷素)等;BTMs则是指在血、尿中检测出的反应骨细胞活动和骨基质代谢的生化产物,通常分为骨形成标志物和骨吸收标志物两类,前者代表骨细胞活动及骨形成状态,后者代表破骨细胞活动及骨吸收状态。

本指南依据国内外已发表的研究,通过对证据进行质量分级给出推荐,用以指导骨代谢指标的检测、结果解读以及在代谢性骨病诊治中的应用。

骨标志物OC、CTX—1、BAP、tP1NP的检测在骨质疏松症中的临床应用骨质疏松症(OP)是一种骨量减少,骨组织结构异常,从而导致骨脆性及骨折易感性增加的疾病。

骨质疏松性骨折是本病发病和死亡的主要原因。

据目前估计,在英国每年因为这样的骨折花去的医疗费用超过20亿磅,由于骨质疏松多发于老年人及绝经后妇女,因此人类预期寿命的延长,使医疗负担成倍增长。

目前骨密度检查(BMD)是世界卫生组织承认的骨质疏松症的诊断标准,但是由于其敏感性低,如果单独使用,潜在的骨折可能无法检出。

过去的10年里,在代谢性骨病的生化标记物方面取得了相当大的进展,技术的发展大大提高了检测性能,快速、可靠,且具有非侵入性,大大提高了检测的灵敏度和特异性,骨吸收治疗开始之前测量骨吸收标志物是有用的,并且可以在3~6个月后复查以监测治疗反应并坚持治疗。

同样的,骨形成标记物可以用于监测骨的形成。

骨转换指标也可用于患者治疗期间的监测,并且有于决定何时进行重新治疗。

现将骨吸收的特异性标志物CTX-1、骨形成标志物tP1NP、BAP及骨代谢标志物OC在骨质疏松诊断中的临床应用做一综述。

标签:骨质疏松症;骨转化标志物;临床应用骨骼是一种专门的结缔组织,主要由糖蛋白和蛋白多糖组成。

骨纤维主要是由Ⅰ型胶原蛋白形成,含大量的矿物质(羟磷灰石)。

骨架功能的完整性和强度是通过骨纤维高度交联的结构来维持的。

骨代谢的速率、小梁连接的程度、皮质及骨膜骨大小及骨骼形态均参与形成骨的质量[1]。

骨代谢活跃,不断地修复和重建,高度同步,贯穿一个人的一生。

正常情况下骨形成和骨吸收通过各种调节信号紧密相连。

当骨吸收增强导致骨组织的骨量减少、微结构变化时,骨质疏松便发生了,最终导致骨的易脆性增加从而增加骨折风险性[2]。

骨质疏松症可继发于多种疾病,比如性腺功能减退症、甲状腺功能亢进、骨转移、多发性骨髓瘤、口服抗惊厥药或糖皮质醇类药物及酗酒等。

骨质疏松症的发病率随年龄增加而增加,据报道,由于受雌激素缺乏影响,在女性绝经后的最初几年骨流失更快[3]。

骨转换生化标志物临床应用指南一、背景介绍骨转换生化标志物是指在骨代谢过程中产生的一类生化分子,包括骨形成标志物和骨吸收标志物。

随着人们对骨代谢的认识不断深入,临床应用中越来越多地使用这些生化标志物来评估骨代谢状态。

二、骨形成标志物1.碱性磷酸酶(ALP)ALP是一种广泛存在于人体组织中的酶类,其中肝脏和肠道是主要来源。

但在成骨细胞和破骨细胞中也能分泌出ALP,因此在评估骨代谢状态时常用作一种辅助指标。

2.前胶原Ⅰ型氨基端前肽(PINP)PINP是在胶原合成过程中产生的前体蛋白,在成骨细胞分泌到外部基质后被剪切为单体蛋白。

因此,PINP水平可反映出新生的胶原合成量,即反映出了新生成的骨量。

3.卟啉(Pyr)卟啉是一种由破坏红血球而产生的代谢产物,在骨吸收过程中由破骨细胞释放。

因此,血液中卟啉的水平可反映出骨吸收的程度。

三、骨吸收标志物1.尿胶原Ⅰ型交联肽(NTX)NTX是在胶原分解过程中产生的代谢产物,主要由破骨细胞释放。

因此,尿液中NTX水平可反映出骨吸收的程度。

2.血清钙调素(sCTX)sCTX是一种由破坏胶原而产生的代谢产物,在骨吸收过程中由破骨细胞释放。

因此,血清中sCTX的水平可反映出骨吸收的程度。

3.血清碱性磷酸酶同工酶5b(TRACP-5b)TRACP-5b是一种在破骨细胞分泌到外部基质中并参与去除无机盐的蛋白质。

因此,血清中TRACP-5b水平可反映出破骨细胞活性和骨吸收状态。

四、临床应用指南1.评估骨质疏松症骨转换生化标志物的水平可以用来评估骨质疏松症的程度和进展。

例如,血清中sCTX和尿液中NTX的水平可用来评估骨吸收状态,而血清中PINP的水平则可用来评估骨形成状态。

2.监测治疗效果在治疗骨质疏松症时,常常需要监测治疗效果。

通过监测骨转换生化标志物的水平,可以了解治疗是否有效。

例如,在使用抗骨吸收药物时,血清中sCTX和尿液中NTX的水平应该降低;而在使用促进骨形成药物时,血清中PINP的水平应该升高。

骨代谢标志物临床检测及应用骨代谢标志物临床检测及应用1.引言1.1 研究背景1.2 目的与意义2.骨代谢标志物概述2.1 骨代谢标志物定义2.2 分类与种类2.3 生物学意义3.骨代谢标志物检测技术3.1 免疫测定法①骨形成标志物检测②骨吸收标志物检测3.2 酶学分析法①骨酶类标志物检测②其他酶标志物检测3.3 分子生物学方法①基因检测法② RNA分析法③ DNA甲基化检测法3.4 影像学检测法① X射线骨密度测定② CT扫描③核磁共振成像4.骨代谢标志物的临床应用4.1 骨质疏松症的诊断与监测 4.2 骨转移的判断与预测4.3 骨折风险的评估4.4 其他骨相关疾病的辅助诊断5.潜在问题与挑战5.1 标准化问题5.2 敏感性与特异性问题5.3 急慢性变化问题6.未来发展趋势6.1 新技术的发展6.2 多指标联合检测6.3 个体化医疗的应用7.结论附件:附件1、骨代谢标志物检测结果示例附件2、相关研究论文摘要法律名词及注释:1.临床检测:医学领域中对患者样本进行实验室分析以获得诊断或监测信息的过程。

2.标志物:生物体内的某种分子或物质,可用于指示某种疾病、生理或病理状态的存在或发展。

3.骨质疏松症:一种骨骼疾病,以骨密度降低和骨质破坏增加为特征,易引发骨折。

4.骨转移:恶性肿瘤扩散至骨组织的过程,常见于癌症晚期。

5.骨折风险评估:通过骨密度、骨代谢标志物等指标,评估个体骨骼破坏程度,以预测骨折风险。

6.个体化医疗:根据个体的基因型、表型和环境等因素,对每个患者进行个性化的医学诊断和治疗。

骨代谢标志物引言骨代谢标志物是指能够反映人体骨骼组织代谢状态的一类生物学指标。

通过监测和分析这些指标,可以评估个体的骨质健康状况,并帮助医生进行骨疾病的诊断和治疗。

本文将介绍常见的骨代谢标志物及其临床应用。

1. 钙负荷试验中的骨代谢标志物1.1 尿钙尿钙是一种反映骨骼矿物质代谢的重要指标。

正常情况下,尿中的钙来自于肠道吸收和骨骼释放,通过肾脏排出体外。

通过测量尿钙的含量,可以评估骨骼吸收和骨形成的平衡情况。

1.2 血钙血钙是人体维持正常生理功能所必需的。

它在骨骼矿物质代谢中起着重要的作用。

血钙的正常范围是8.5-10.5 mg/dL。

通过血液检测血钙的含量,可以评估骨骼的健康状况。

2. 骨形成标志物2.1 碱性磷酸酶(ALP)碱性磷酸酶是一种体液中常见的酶类,也是骨骼组织中的重要成分。

在骨骼组织活跃时,碱性磷酸酶的含量会升高。

通过测量血清中的碱性磷酸酶水平,可以评估骨形成的活跃程度。

2.2 N末端端肽(NTx)N末端端肽是胶原降解的产物,其含量反映骨骼骨蛋白降解的程度。

通过测量尿液中NTx的含量,可以评估骨骼的骨质疏松程度。

较高的NTx水平意味着较高的骨质疏松风险。

3. 骨破坏标志物3.1 C末端端肽(CTx)C末端端肽是骨骼降解的产物,其含量反映骨骼骨蛋白降解的程度。

通过测量尿液中CTx的含量,可以评估骨骼的骨质疏松程度。

较高的CTx水平意味着较高的骨质疏松风险。

3.2 RANKL/OPG比值RANKL(骨吸收加强因子)和OPG(骨吸收抑制因子)是调节骨吸收的关键因子。

通过测量血液中RANKL和OPG的比值,可以评估骨破坏的程度。

较高的RANKL/OPG比值意味着较高的骨破坏风险。

4. 骨质疏松症的诊断与治疗根据以上介绍的骨代谢标志物,可以评估个体的骨质健康状况。

如果发现异常的骨代谢标志物水平,医生可以根据具体情况进行进一步的检查,比如骨密度测量、X线检查等。

对于骨质疏松症的治疗,一般采用药物治疗和生活方式干预相结合的方法,以提高骨质密度和减少骨折的风险。

骨代谢标志物的临床应用(上)

骨质疏松是老年人,尤其是患有糖尿病等代谢疾病的老年人高发的疾病。

骨骼新陈代谢旺盛,存在着骨形成与骨丢失的代谢平衡,这种平衡受到病理生理因素的影响,就有可能诱发骨质疏松和骨折。

骨标志物可反映全身性的骨代谢变化,是临床重要的诊断工具。

那么,目前临床上有哪些常用的骨代谢标志物呢?它们又具有哪些特点和意义呢?

今晚八点,医学界内分泌频道邀请到复旦大学附属中山医院内分泌科主任医师于明香教授,为我们带来《骨代谢标志物的临床应用-上》的讲题。

如果大家有兴趣参与我们的课堂直播,可直接进入我们的APP医生站找到相应的课程报名参与!

讲座信息讲课专家:于明香主任医师教授

主讲题目:骨代谢标志物的临床应用-上

讲课时间:2015-1-12 20:00~21:00(周二)

听课方式:

下载“医生站”APP后,点击“讲座”,找到本课程报名听课。

如何下载医生站?

按住图中二维码3秒钟,识别二维码后,按提示步骤下载并安装;专家简介于明香复旦大学附属中山医院内分泌科

主任医师硕士研究生导师

1984年青岛医学院医学系本科毕业,获学士学位

2002年复旦大学上海医学院研究生毕业,获博士学位2011-2012 澳大利亚西澳大学访问学者

第四、五届上海市骨质疏松学会委员,上海市中西医结合学会内分泌学组委员,上海市康复学会骨质疏松学组常委

已发表SCI论文5篇,核心期刊论文40余篇,参编著作5部,为十四、十五版《实用内科学》编委,参与多项省部级以上课题。

目前主要研究方向:

1、骨质疏松症的病因、发病机理与防治研究;

2、器官移植后糖尿病的发病机制与防治研究。

专长:从事临床工作30余年,擅长内分泌代谢疾病:骨质疏松、糖尿病、甲状旁腺疾病、甲状腺疾病、下丘脑垂体疾病,尤其骨代谢疑难杂症与器官移植后糖尿病。